医学影像-血管肉瘤

- 格式:pdf

- 大小:1.61 MB

- 文档页数:26

肌肉内血管瘤的影像学诊断肌肉内血管瘤的影像学诊断一、引言肌肉内血管瘤是一种罕见的血管性病变,常常具有明显的血管扩张和异常血管壁。

影像学诊断对于准确诊断和治疗计划的制定具有重要意义。

二、临床表现肌肉内血管瘤的临床表现各异,常见的症状包括疼痛、肿块和运动障碍。

此外,患者也可能出现出血、局部感觉异常和肢体无力等症状。

三、影像学检查1.X线检查肌肉内血管瘤在X线检查中常常呈现为软组织肿块,边界模糊,并可见血管扩张的征象。

2.超声检查超声检查是一种无创且常用的影像学检查方法。

肌肉内血管瘤在超声中表现为混杂的低回声和高回声区域。

此外,超声还可以评估血流情况,并能够区分肿块的良恶性。

3.CT扫描CT扫描是一种高分辨率的影像学检查方法,能够提供详细的解剖结构信息。

肌肉内血管瘤在CT扫描中通常呈现为均匀或不均匀的增强肿块,血管显影明显。

4.磁共振成像(MRI)MRI是一种非侵入性的影像学检查方法,对于肌肉内血管瘤的诊断有较高的敏感性和特异性。

在MRI图像中,肌肉内血管瘤常常呈现为高信号强度的肿块,可以明确显示血管扩张和异常血管壁。

四、影像学诊断根据临床表现和影像学检查结果,可以进行肌肉内血管瘤的影像学诊断。

诊断要点包括肿块的位置、形态、边界特征、增强特点以及与周围结构的关系等。

五、治疗计划根据影像学诊断结果,可以制定合理的治疗计划。

常见的治疗方法包括手术切除、动脉栓塞和放射治疗等。

六、附件本文档涉及的附件包括患者的影像学检查报告、影像学图像和其他相关文献资料等。

七、法律名词及注释1.影像学诊断:利用影像学技术对疾病进行诊断的过程。

2.肿块:身体组织或脏器内的异常突出区域。

3.血管扩张:血管直径增大的情况。

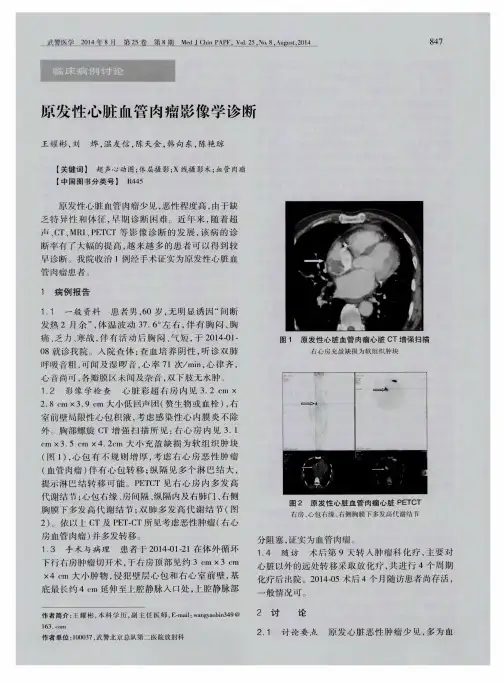

肝血管肉瘤和血管瘤的CT影像特点比较党云超【摘要】目的比较肝血管肉瘤和血管瘤的CT影像特点.方法收集南阳市卧龙区第一人民医院2014年11月至2017年11月收治的42例血管瘤患者的病例资料作为研究对象,其中肝血管肉瘤14例,血管瘤28例,对比分析两者的CT影像检查结果.结果 14例肝血管肉瘤患者中共发现48个肝血管肉瘤病灶,早期CT强化为周边强化18个,非周边强化30个;28例肝血管瘤患者中共发现72个血管瘤病灶,早期CT 强化为周边强化54个,非周边强化18个.两种疾病早期CT强化位置比较,差异有统计学意义(P<0.05).48个肝血管肉瘤病灶早期CT强化为动静脉短路26个,72个血管瘤病灶早期CT强化为动静脉短路10个,两种疾病早期CT强化动静脉短路比较,差异有统计学意义(P<0.05).结论肝血管肉瘤患者的主要CT影像特点为非周边强化和动静脉短路,而血管瘤患者的主要CT影像特点多为周边强化,非周边性强化和动静脉短路对于鉴别两种疾病具有重要推广意义.【期刊名称】《河南医学研究》【年(卷),期】2018(027)016【总页数】2页(P3005-3006)【关键词】肝血管肉瘤;肝血管瘤;CT【作者】党云超【作者单位】南阳市卧龙区第一人民医院河南南阳 473000【正文语种】中文【中图分类】R445.3肝血管肉瘤是一种罕见的原发性间质肿瘤,发生率为0.5%~1.5%[1]。

肝血管肉瘤发病机制目前尚不清楚,多数研究提示与长期接触氯乙烯、放化疗等因素存在联系[2-3]。

肝血管瘤是良性肿瘤,多由于发育畸形引起,平均发病率为6.2%[4]。

肝血管肉瘤和血管瘤治疗方法不尽相同,且影像学检查表现类似,缺乏特征性指标。

本研究旨在探讨肝血管肉瘤和血管瘤的CT影像特点。

1 资料与方法1.1 一般资料收集南阳市卧龙区第一人民医院2014年11月至2017年11月收治的42例血管瘤患者的病例资料作为研究对象,所有患者均经病理检查确诊,均接受手术治疗。

血管肉瘤病情说明指导书一、血管肉瘤概述血管肉瘤(angiosarcoma)又名恶性血管内皮细胞瘤,是起源于内皮细胞或其前身细胞,为血管内皮或淋巴管内皮细胞的一种恶性肿瘤。

好发于老年人头面部,皮损为红色或紫红色斑片或结节,触痛,可发生溃疡和出血。

英文名称:angiosarcoma。

其它名称:无。

相关中医疾病:暂无资料。

ICD疾病编码:暂无编码。

疾病分类:暂无资料。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:可能与遗传因素有关。

发病部位:全身。

常见症状:疼痛、包块、溃疡。

主要病因:目前病因尚不明确。

检查项目:细胞学检查、血常规检查、免疫学检查、超声心动图、B超、CT、MRI。

重要提醒:血管肉瘤预后差,病死率高。

临床分类:1、老年头面部血管肉瘤常见于老年人的头颈部,男女患病比例为2:1,皮损可单发或多发,早期损害为境界不清楚的红斑或瘀斑样损害,外观上像是头皮外伤后的淤血或血肿。

但周围多有红晕、结节状卫星灶。

皮损受到外伤后容易发生出血,亦可发生自发性出血。

当患者使头部低于心脏水平时,上述皮损可变成深红色或青紫色,并可自觉疼痛性血管搏动。

皮损可迅速演变为蓝色结节、斑块,向周围组织浸润性生长或发生远处转移。

2、伴发淋巴水肿的血管肉瘤皮损多发生于慢性淋巴水肿部位,如乳房切除术后的上臂(Stewart-Treves综合征)、先天性淋巴管畸形。

0.45%的患者在接受手术11-12年后发病,皮损为伴发水肿的浸润性出血性斑块或紫色结节。

患者平均生存时间为19-31个月,5年存活率为6%-14%。

多发生肺脏转移。

特殊情况下,血管肉瘤呈低度恶性,类似局限性淋巴血管瘤。

3、放疗后发生的血管肉瘤病变发生于接受放疗部位,临床表现与伴发淋巴水肿的血管肉瘤类似。

如果原发病为良性病变,则放疗后至血管肉瘤发病时间间隔为23年;如果原发病为恶性病变,间隔期缩短为12年。

患者平均生存时间为6个月到2年。

血管肉瘤的诊疗进展

血管肉瘤是一种很少见的恶性肿瘤,属于血管内皮组织起源的恶性肿瘤。

由于该疾病症状不明显,早期很难确诊,因此诊疗进展十分重要。

本文将就血管肉瘤的诊疗进展进行探讨。

一、病因及临床表现

血管肉瘤的病因不太清楚,可能与遗传、环境因素等有关。

临床表现主要有局部肿胀、疼痛、皮肤发紫、出血、乏力、体重下降等。

二、诊断方法

1. 影像学检查:包括CT、MRI等检查可以发现血管肉瘤形态、大小、位置等。

2. 组织病理学检查:这是确诊血管肉瘤的最常用方法,通过活检或手术取材检查可以确定肿瘤类型、分级及预后。

3. 免疫组化检查:用于检测肿瘤标记物和免疫表型,帮助诊断和治疗选择。

三、治疗方法

目前对于血管肉瘤的治疗方法主要有手术、放疗、化疗、靶向治疗等。

1. 手术治疗:手术切除是目前治疗血管肉瘤的首选方法,可根据肿瘤部位选择开放手术或微小创手术。

2. 放疗治疗:放疗可以作为术后辅助治疗或单独治疗,可以避免复发或转移肿瘤的可能。

3. 化疗治疗:单独化疗的效果不好,一般用于非手术患者或术后辅助治疗。

4. 靶向治疗:靶向药物可以通过靶向肿瘤细胞的分子靶点,调控肿瘤生长和浸润,抑制血管生成,达到治疗效果。

四、预后与预防

血管肉瘤的预后较差,早期诊断和治疗是关键。

目前尚无明确有效的预防方法,建议通过健康饮食、锻炼、减少烟酒等不良习惯来降低患病风险。

综上所述,血管肉瘤是一种恶性肿瘤,临床表现不明显,早期诊断和治疗至关重要。

目前治疗方法主要有手术、放疗、化疗、靶向治疗等,预后较差,需要积极治疗,加强预防。

血管肉瘤临床诊疗指南1 【制定规范的依据】《临床诊疗规范—关节骨科分册》中华医学会编著2【概述】血管肉瘤是由单层或多层不典型内皮细胞形成的不规则血管相互吻合而构成的恶性肿瘤。

可被分为恶性血管内皮瘤与恶性血管外皮瘤,区别在于血管内皮瘤细胞在基庇膜内发生,而血管外皮瘤细胞在基底膜外发生。

3 【临床表现】3.1 多发于青年时期。

3.2 多发生在皮肤和皮下组织。

3.3 位于浅表者初起时为边缘较硬的淤血斑;位于深部者为无痛性包块,多生长于大血管神经的附近,即肢体的近侧,但无大血管受压的症状与表现,肿块边界不清。

4 【辅助检查】4.1 动脉造影对血管肉瘤的分期很有意义,可显出肿瘤形态的血管网,其与反应性新生血管紧密相交,以至于难于区别肿瘤新生血管与反应性增生血管,即使在早期也如此。

4.2 X线只显示软组织肿块,核素扫描显示摄取增强。

4.3 病理学表现4.3.1大体所见:周嗣为反应区所包绕,肿瘤外膜难于将肿瘤与反应区分开。

用钝性剥离难于从肿瘤包膜外切除,一旦切开包膜即可辨别出肿瘤的血管性质。

4.3.2镜下形态:满视野为充满红细胞的毛细血管,很少坏死,有丝分裂不常见。

在毛细血管间有大的多泡核的圆形细胞,并有清楚的细胞膜,表示其为毛细血管的间皮细胞。

5 【诊断】根据病史、临床表现及检查可确定诊断。

6 【治疗】包膜内切除易复发,包膜外切除亦有很高复发率。

于肿瘤外广泛切除则复发者不多。

对I期低度恶性者,可行放疗。

术前放疗加边缘切除、广泛切除、放疗三者治疗后生存率相近。

血管母细胞瘤影像学诊断血管母细胞瘤影像学诊断1.引言1.1 背景血管母细胞瘤是一种罕见的恶性肿瘤,起源于内皮细胞。

临床上常见于中枢神经系统,特别是脑干和小儿的眼底。

确切的影像学诊断对于指导治疗和预后评估至关重要。

1.2 目的本文旨在提供血管母细胞瘤影像学诊断的详细信息,包括常见的影像学表现、鉴别诊断和评估方法。

2.影像学表现2.1 CT表现血管母细胞瘤在CT扫描上呈现为高度血管化的肿块,密度均匀或稍不均匀,常伴有囊变和出血区域。

2.2 MRI表现血管母细胞瘤在MRI上常表现为高信号强度的肿块,T1加权像中常见囊变和高信号出血。

增强扫描后,肿瘤显著强化,可出现壁结节和细小斑块状强化。

3.鉴别诊断3.1 脑干胶质母细胞瘤脑干胶质母细胞瘤在影像学上与血管母细胞瘤相似,但通常不强化,而且没有血管道。

3.2 视网膜血管母细胞瘤视网膜血管母细胞瘤主要表现为眼底血管异常,CT和MRI可显示肿瘤组织。

4.评估方法4.1 血管造影血管造影是血管母细胞瘤诊断的重要方法,可以显示肿瘤的血供和血运情况。

4.2 核磁共振血管成像核磁共振血管成像可非侵入性地显示肿瘤的血管结构和血流动力学特征。

4.3 色素注射超声及超声多普勒色素注射超声和超声多普勒可以评估肿瘤的血供和血流速度。

5.附件本文档附带以下附件:- 血管母细胞瘤CT影像示例- 血管母细胞瘤MRI影像示例- 血管母细胞瘤血管造影影像示例6.法律名词及注释本文中涉及的法律名词及其注释如下:- 血管母细胞瘤:一种恶性肿瘤,起源于内皮细胞。

- 影像学诊断:通过影像学技术对疾病做出诊断。

肝脏血管瘤影像学表现肝血管瘤影像学表现韩礼良血管瘤是肝脏最常见的良性肿瘤。

表现为暗红、蓝紫色囊样隆起。

分叶或结节状柔软可压缩多数与邻近组织分界清楚。

中年女性多见女性的发病率是男性的倍。

多次妊娠妇女的血管瘤发病率高。

经皮肝穿为禁忌。

AFP不升高。

肝脏血管瘤分类海绵状血管瘤:是最常见的肝脏良性肿瘤无恶变潜能。

其切面呈蜂窝状、充满血液、镜检显示大小不等囊状血窦、其内充满红细胞时有血栓形成血窦之间有纤维组织隔纤维隔内见有小血管及小胆管偶见被压缩之肝细胞索。

纤维隔及血窦内的血栓可见钙化或静脉石。

偶尔肿瘤内血栓形成出现钙化较大肿瘤可出现坏死囊变。

分类硬化性血管瘤:其血管腔闭合纤维间隔组织较多呈退行性改变。

血管内皮细胞瘤:血管内皮细胞增殖活跃,易致恶性变。

肝毛细血管瘤:血管腔窄纤维间隔组织多。

发病机制目前肝血管瘤的病理发生机制尚不清楚现有两种不同的认识。

其一认为是血管畸形其增长是由于血窦在血流作用下的扩张。

其二认为肝血管瘤是真性肿瘤其增长是由于新血管组织的形成。

临床表现小血管瘤多无明显症状及体征较大血管瘤或近包膜可有肝区胀痛右上腹可触及包块肝大。

厘米以上者约伴腹部不适有食欲不振、消化不良等症状。

肝血管瘤内可有纤维组织、机化血栓可因反复血栓形成而导致肿瘤肿胀、引起肝包膜牵拉胀痛。

肝血管瘤偶可或因挤压等诱发破裂并出现腹腔积血。

肝血管瘤的危害性随着瘤体增大临床症状及体征逐渐明显损害肝脏的代谢作用逐渐出现肝功能异常肝血管瘤偶可或因挤压等诱发破裂并出现腹腔积血危及生命★如果瘤体直径小于cm无临床症状且动态观察其静止不发展定期复查即可否则应予治疗。

*超声可检出直径cm的肝血管瘤。

典型表现为边界清晰的低回声占位伴有后方不甚明显的回声增强效应。

大多数小血管瘤(cm)为强回声。

较大的血管瘤(cm)则表现为内部高低混杂回声边界不整形状不一此为瘤内有纤维性变、血栓形成或坏死所致。

*B超血管瘤的典型超声特征为强回声。

这指的是正常肝脏背景下的强回声。

血管肉瘤临床路径(2017年版)(一)适用对象。

第一诊断为上皮样血管肉瘤(ICD-10C76.501)行大腿肿瘤切除、股骨原位灭活、内固定术(ICD-9-)(二)诊断依据。

1.病史:患病部位疼痛、肿胀等。

2.体格检查:病变部位可触及皮温高、包块、压痛,患肢功能受限。

3.辅助检查:患肢平片、CT、MRI,全身骨扫描及血管造影等。

4.病灶活检:提示上皮样血管肉瘤诊断。

(三)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合上皮样血管肉瘤(ICD-10C76.501)。

2.全身情况允许手术。

3.除外有骨质破坏,累及重要血管、神经,需要一并切除。

4.首选肿瘤切除、股骨原位灭活、内固定术。

)标准住院日为《10天。

(五)住院期间的检查项目。

1.必需的检查项目(1)血常规、血型、尿常规、便常规;(2)电解质检查、肝功能测定、肾功能测定、凝血功能检查、感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病)、血沉;(3)胸部X线平片、胸部CT、4电图;(4)骨科X线检查、患肢CT、患肢MRI、全身骨显像、患肢动静脉血管彩超。

(5)血管造影检查,必要时行肿瘤供血血管介入栓塞术。

2.根据患者病情进行的检查项目超声心动、肺功能、血气分析、肌电图、PET-CT等。

(六)治疗方案的选择。

根据患者影像学显示病变范围及活检病理提示,选用肿瘤扩大切除、股骨原位灭活、内固定术。

前提:患者股骨骨质未受肿瘤侵犯,可将股骨自适当位置截断,上提,利于肿瘤广泛切除,再对股骨进行原位灭活及内固定。

(七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

1.建议使用第一、二代头孢菌素;2.术前30分钟预防性用抗菌药物;手术超过3小时加用1次抗菌药物。

(八)手术日。

为入院后第1-3天。

1.麻醉方式选择腰-硬膜外联合麻醉或全身麻醉。

2.手术方式:肿瘤切除、股骨原位灭活、内固定术。

3.手术内植物:根据截骨位置,选择适当的内固定钢板。

4.术中用药:麻醉用药、抗生素、灭活用高渗盐水。

5.输血:视术中具体情况而定。

肌肉内血管瘤的影像学诊断肌肉内血管瘤是一种较为常见的良性肌肉疾病,其影像学诊断在临床中具有重要意义。

肌肉内血管瘤常常通过影像学技术进行检查以确定其位置、大小和性质,为后续治疗和随访提供重要参考。

影像学检查常见的影像学检查方法包括超声、CT扫描和MRI,不同方法在诊断肌肉内血管瘤时具有不同的优势:超声检查超声检查是最常用的一种影像学检查方法,它可以获得较好的分辨率和实时性。

在超声检查中,肌肉内血管瘤呈现为囊性或实性肿块,常常具有丰富的血流供应,可以通过彩色多普勒血流显像清楚地显示血流情况。

超声检查还可以评估肿瘤的大小、形状和与周围组织的关系。

CT扫描CT扫描具有较高的分辨率和空间解剖能力,能够清楚地显示肌肉内血管瘤的轮廓和内部结构。

在CT扫描中,肌肉内血管瘤呈现为局部肌肉增厚或肿块,密度均匀或不均匀,常常伴有较为明显的强化,增强扫描可以更好地显示血管瘤的血供特点。

MRIMRI具有优秀的软组织对比度和多平面重建能力,特别适用于观察肌肉内血管瘤的形态和内部组织特征。

在MRI检查中,肌肉内血管瘤常常呈现为T1加权图像上的等或低信号,T2加权图像上的等或高信号,并可表现出明显的强化,增强扫描可以更好地显示肿瘤的血供情况。

影像学诊断要点在影像学诊断肌肉内血管瘤时,需要注意以下几个要点:1. 肿瘤形态:肌肉内血管瘤常呈圆形或卵圆形,边界清晰,常与周围肌肉分隔。

但在少数情况下,肌肉内血管瘤边界不清晰,与周围软组织融合。

2. 内部结构:肌肉内血管瘤的内部结构多为囊性或实性,囊性肌肉内血管瘤常含有液体,实性肌肉内血管瘤常呈均匀或不均匀的信号。

3. 强化特点:肌肉内血管瘤常在增强扫描后显示明显的强化,强化程度常高于周围肌肉,而且强化速度较快,动脉期和门脉期均有强化。

4. 血流供应:肌肉内血管瘤常伴有丰富的血流供应,可以通过彩色多普勒血流显像或增强扫描清晰地显示血流情况。

,超声、CT扫描和MRI是常用的肌肉内血管瘤影像学诊断方法,不同方法各有优势,可以互为补充。

骨血管肉瘤的病因治疗与预防骨血管肉瘤又称脉管肉瘤、恶性骨血管瘤、恶性血管内皮瘤,是起源于骨内皮细胞的高度恶性骨肿瘤,早期可转移到肺部。

Mallory(1908)首先描述这种肿瘤是罕见的。

发病机制1.肉眼观察:肿瘤由出血性海绵组织组成,呈紫红色或深棕色,质地酥脆柔软,有时呈肉芽状,伴有新生杂乱的小血管,与周围组织界限不清,无明显包膜。

2.镜下所见:肿瘤由无数相互一致的血管腔组成,腔壁衬有增生的异形单层或多层内皮细胞。

当分化良好时,肿瘤组织中有圆形或裂纹血管腔,周围有不典型的圆形或椭圆形内皮细胞,比正常细胞肥大,有轻微的异形。

核圆形或椭圆形,染色质增多,核仁明显,细胞丰富,浅染色或细颗粒状。

分化差的细胞是梭形的,间变明显,核分裂多,没有形成血管腔的倾向或只看到小腔隙,但血管壁的轮廓可以显示在嗜银染色切片上,嗜银纤维包围肿瘤细胞形成一个小组,表明肿瘤细胞是嗜银纤维增生的血管壁。

开始症状轻微,进展缓慢,有时肿瘤较大,但症状仍不明显,从症状到治疗时间一般为2~8个月,个别晚期可达3年,一旦症状发展迅速,主要表现为局部疼痛和肿胀,有时接触血管搏动,听到血管噪音,明显的压痛,肢体运动障碍,随着肿瘤的发展,骨损伤进行性加重,穿透骨皮质,软组织肿块,逐渐生长,边界不清楚,触摸疼痛,皮肤温度升高,静脉愤怒,然后病理性骨折,肢体功能丧失,脊柱位置,椎体塌陷,病理性压缩骨折,骨块和肿瘤压迫或侵犯脊髓神经,导致截瘫或神经麻痹,排尿困难,肿瘤的发展不是淋巴转移,主要通过局部扩散,有些病例主要通过远处血液转移到肺部。

该病发病缓慢,症状轻微,主要是钝痛和肿胀,逐渐加重,可触摸血管搏动或听到血管噪音,压痛明显。

影像学表现为散落在不规则斑片或泡沫状溶骨损伤中,包括放射性骨针和软组织肿块。

血管造影中有大量杂乱的新血管丛或池塘。

1.影像学表现:单发性病变侵犯骨骼的一部分,常见于长骨干骺端,多发性病变可侵犯多骨骼的大部分,位于脊柱,可侵犯一个椎体或几个间隔的椎体,病变为不规则和不规则的斑块,泡沫或融合成大片溶性骨损伤,边缘模糊,严重病理性骨折,椎体可压缩扁平,椎弓消失,当肿瘤穿透骨皮质扩展到软组织时,会有残留的三角形骨膜反应,软组织的肿胀和肿块非常明显,没有钙化阴影,肿瘤骨周围通常有不均匀的厚度,不同长度的放射性骨针垂直于骨干,可有单层线性骨膜反应。

血管肉瘤相关知识

【概述】

血管肉瘤也称恶性血管内皮瘤,是由血管内皮细胞或向血管内皮细胞方向分化的间叶细胞发生的恶性肿瘤,较少见。

【治疗措施】

尽可能施行肿瘤局部广泛切除,局部切除不彻底者可辅助加放疗,有文献报道放疗有效。

尽管如此肿瘤复发率仍较高,约有半数病人引流区淋巴结肿大,手术常需同时施行淋巴结清扫,此肿瘤发病率低,对化疗是否有效,尚不肯定。

【病理改变】

1.肉眼所见皮肤的血管肉瘤常位于真皮内,呈圆形或卵圆形的紫红色结节,平均3cm大小,有时肿瘤周围可见卫星小瘤结,侵及表皮时可形成溃疡伴有出血。

发生于深部肌肉者,瘤体更大。

肿瘤边界不清,无包膜,呈浸润性生长,切面大部肿瘤兼有灰白色的补发灶及含血的海绵样区。

2.镜下所见瘤细胞形态呈梭形、卵圆形,瘤细胞围成不规则的、相互吻合的、裂隙状或分支状血管腔,除少数生长迅速的瘤细胞可突破基底膜外,瘤细胞均位于膜内,为本瘤的特征性图像。

【临床表现】

好发部位为头面部皮肤、乳房、大腿深部肌肉,其次为腹膜后、躯干及四肢皮肤。

本瘤恶性程度较高,常在早期即可经血循环转移至肝、肺、骨,经淋巴可转移至引流区淋巴结。

【鉴别诊断】

组织学上有的粘液型脂肪肉瘤血管丰富,有新生的血管需与血管肉瘤鉴别诊断,但脂肪肉瘤中可见到脂肪母细胞。