五脏风寒积聚病

- 格式:ppt

- 大小:758.50 KB

- 文档页数:22

五脏风寒积聚病脉证并治第十一五脏风寒积聚病是指人体五脏内寒湿积聚,导致气血瘀滞,进而引发相关病症。

本篇文章将介绍五脏风寒积聚的脉证以及治疗方法。

脉证五脏风寒积聚病存在多种标志性脉证,包括以下几种:草木萌动脉草木萌动脉是指脉搏缓慢、稳定,呈现柔和、细弱、如绸缠绕般的节律,形似植物萌动的状态。

这种脉证多见于早期五脏风寒积聚病,一般情况下呈现为实证,伴有寒性病症,如手足冰冷、畏寒等。

象牛般坚韧的脉象牛般坚韧的脉指脉搏坚韧有力,节律明显而较为粗糙,类似牛的脉搏状态。

这种脉证多见于后期五脏风寒积聚病,一般情况下呈现为虚证,伴有脾虚、气虚等症状,如腹胀、乏力等。

快湍汹涌的脉快湍汹涌的脉是指脉搏节律快速,有如百川奔腾之势,呈现出快速而明显的脉动,如同急流涌动的状态。

这种脉证多见于外感风寒之后,由于过度的治疗或身体本身抵抗力削弱而引发的五脏积聚病,一般情况下呈现为虚实夹杂的症状。

治疗方法五脏风寒积聚病的治疗方法需要根据不同的脉证进行相应的调理。

以下是常见的治疗方法:草木萌动脉的治疗方法草木萌动脉主要呈现出实证,因此治疗时应该以温通为主,包括以下几种方法:•使用温补药物,如桂枝加附子汤等。

•进食热性食物,如姜、沙参等。

•温泉泡水、取暖等保暖措施。

象牛般坚韧的脉的治疗方法象牛般坚韧的脉主要呈现出虚证,因此治疗时应以益气为主,包括以下几种方法:•使用益气补虚药物,如六君子汤、人参饮等。

•多食富含营养成分的食物,如猪肝、牛肉等。

•适当运动增强体质。

快湍汹涌的脉的治疗方法快湍汹涌的脉主要呈现出虚实夹杂的症状,因此治疗时应以平补为主,包括以下几种方法:•使用平补药物,如四物汤、补中益气汤等。

•平补饮食,多食豆类、肉类等富含营养成分的食物。

•注意休息,避免过度用力。

五脏风寒积聚病是一种常见的疾病,治疗时需要根据不同的脉证进行相应的调理。

以上介绍的方法仅为参考,具体治疗应在医生指导下进行。

对于症状较为严重的患者,建议尽快就医。

积聚理论参考资料1.关于病因病机隋唐•杨上善继承了《内经》关于积聚病因病机的认识,《黄帝内经太素•邪论》有:“积之始生,邪得寒气,入舍于足,以为积始也,故曰得寒乃生也,寒厥邪气上行,入于肠胃,以成于积也。

此所由一。

……盛饮多食无节,遂令脉满起居用力过度,内络脉伤。

此所由二。

……人之猝然外中于寒,以入于内,内伤忧愁,以应于外,内外相搏,厥气逆上,阴气既盛,遂令六腑阳经六输皆不通,卫气不行,寒血凝泣,蕴裹不散,著而成积。

此所由三。

”明•张介宾《景岳全书•杂证》亦指出:“积聚之病,凡饮食、血气、风寒之属,皆能致之。

”强调了感受寒邪、内伤忧怒、饮食不节是导致积证的三个主要病因。

2.关于积聚之辨别积聚的病机,总是脏腑气机功能失调所致,然《难经》认为,积是五脏所生,聚为六腑所成,从病机方面分别有脏与腑的偏重性,如《难经•五十五难》曰:“病有积聚,何以别之?然积者阴气也,聚者阳气也。

故阴气沉而伏,阳气浮而动。

气之所积,名曰积,气之所聚,名曰聚。

故积者五脏所生,聚者六腑所生也”。

认为积为脏病,聚属腑病。

故《难经•五十六难》将五种积聚和五脏相对应,并详细阐述了五脏之积的证候,如:“心之积,名曰伏梁,起脐上,大如臂,上至心下。

久不愈,令人病烦心。

”东汉•张机《金匮要略•五脏积聚》曰:“积者脏病也,终不移,聚者腑病也,发作有时,辗转痛移为可治”。

五脏主藏精血,脏病则精血凝涩;六腑主传化物,腑病则气不行,因此,积证侧重于血分,聚证侧重于气分,然血凝则气必滞,气滞则血亦凝,气滞、血凝常相互影响。

张介宾《景岳全书•杂证》有:“曰积曰聚,当详辨也。

盖积者,积垒之谓,由渐而成者也;聚者,聚散之谓,作止不常者也。

由此言之,是坚硬不移者,本有形也,故有形者曰积;或聚或散者,本无形也,故无形者曰聚。

诸有形者,或以饮食之滞,或以脓血之留,凡汁沫凝聚,旋成癥块者,皆聚之类,其病多在血分,血有形而静也。

诸无形者,或胀或不胀,或痛或不痛,凡随触随发,时来时往者,皆聚之类,其病多在气分,气无形而动也。

背冷医案:阳和汤合肾着汤背冷三年,一方而瘥(阳和汤合肾着汤)2017-09-26 17:01林XX,女,于2016-9-12初诊后背冷三年,位置在正中,恶风,腰冷,气候变化时加重,偶手颤,大便偏稀,纳可,舌苔薄白微腻,边尖嫩红,脉沉细短,尺弱。

辨证为阳虚寒凝水停,治拟温阳散寒利水,以阳和汤合肾着汤。

熟地黄30g 鹿角胶6g(烊化)炮姜15g 肉桂6g麻黄6g 白芥子15g 炙甘草10g 淡附片10g茯苓30g 炒白术15g14剂水煎服2017-9-11患者背冷、腰疼、手颤、便稀均已消失。

此次因别的病症来求诊。

并追问背冷,药后未再复发。

按:患者冷的部位在于后背正中,此为奇经八脉中的督脉行经之处,“督脉主一身之阳”此处冰冷说明患者阳虚,经络不通,寒凝瘀滞,水湿内停于四肢,故而手偶有瞤动,患者舌体边尖嫩红,脉沉细短,尺部弱,辩证为阳虚寒凝水停,与阳和汤合肾着汤加减。

阳和汤,出于《外科全生集》:“主治鹤膝风,贴骨疽,及一切阴疽。

”方中重用熟地温补营血;鹿角胶血肉有情之品,具有增津补髓,强壮筋骨;炮姜、肉桂温中有通;麻黄开腠理;白芥子能去皮里膜外之痰二者合用能使血气宣通,且又使熟地、鹿角胶补而不腻;甘草调和诸药。

全方功效,温补营血不足;解散阴凝寒痰温通经脉。

但外科方可治内科病,不可忽视。

另方中大队温阳药中,但以地黄“育阴逐痹”《景岳全书》曰:“善补阳者,必于阴中求阳,阳得阴助则生化无穷”。

另患者腰疼、便溏、脉沉尺弱,选用肾着汤肾着汤,也叫甘草干姜茯苓白术汤,出于《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治第十一》“肾着之病,其人身体重,腰中冷,如坐水中,形如水状,反不渴,小便自利,饮食如故,病属下焦,身劳汗出,衣里冷湿,久久得之,腰以下冷痛,腹重如带五千钱,甘草干姜茯苓白术汤主之。

”该方主要功效暖土胜湿,寒去湿化,主治寒湿下侵之肾着病。

方中茯苓渗水利湿,干姜温中逐寒,回阳通脉,白术健脾燥湿,以除痰饮,甘草调和诸药。

![中医临床课程:积聚[南开大学]](https://uimg.taocdn.com/ba3f3c7a700abb68a982fbc1.webp)

积聚治疗最佳秘方积聚治疗最佳秘方积聚之名,首见于《灵枢?五变》,中医文献中的症瘕、痃癖以及伏梁、肥气、息贲等疾病,皆属积聚的范畴。

腹腔内有可扪及的包块。

常有腹部胀闷或疼痛不适等症状。

常有情志失调、饮食不节、感受寒邪或黄疸、虫毒、久疟、久泻、久痢等病史。

1 来历积聚之名,首见于《灵枢?五变》:“人之善肠中积聚者,……皮肤薄而不泽,肉不坚而淖泽。

如此,则肠胃弱,恶则邪气留止,积聚乃伤。

”《内经》里还有伏梁、息贲、肥气、奔豚等病名,亦皆属积聚范畴。

在治疗方面,《素问?至真要大论》提出的“坚者削之”,“结者散之,留者攻之”等原则,具有一般的指导作用。

《难经》对积聚作了明确的区别,并对五脏之积的主要症状作了具体描述。

《金匮要略?疟病脉证并治》将疟疾引起的症瘕称为疟母,并以鳖甲煎丸治之。

《诸病源候论?积聚病诸候》对积聚的病因病机有较详细的论述,并认为积聚一般有一个渐积成病的过程,“诸脏受邪,初未能为积聚,留滞不去,乃成积聚”。

《证治准绳?积聚》在总结前人经验的基础上,提出了“治疗是病必分初、中、末三法”的主张。

《景岳全书?积聚》则对攻补法的应用作了很好的概括,“治积之要,在知攻补之宜,而攻补之宜,当于孰缓孰急中辨之”。

《医宗必读?积聚》把攻补两大治法与积聚[1]病程中初中末三期有机地结合起来,并指出治积不能急于求成,可以“屡攻屡补,以平为期”,颇受后世医家的重视。

《医林改错》则强调瘀血在积聚病机中的重要作用,对活血化瘀方药的应用有突出的贡献。

中医文献中的症瘕、痃癖以及伏梁、肥气、息贲等疾病,皆属积聚的范畴。

根据积聚的临床表现,主要包括西医的腹部肿瘤、肝脾肿大,以及增生型肠结核、胃肠功能紊乱、不完全性肠梗阻等疾病,当这些疾病出现类似积聚的证候时,可参阅本节辨证论治。

2 历史沿革积聚《内经》首先提出积聚的病名。

《灵抠?五变》篇说:“人之善病肠中积聚者,……如此则肠胃恶,恶则邪气留止,积聚乃伤;脾胃之间,寒温不次,邪气稍至,蓄积留止,大聚乃起。

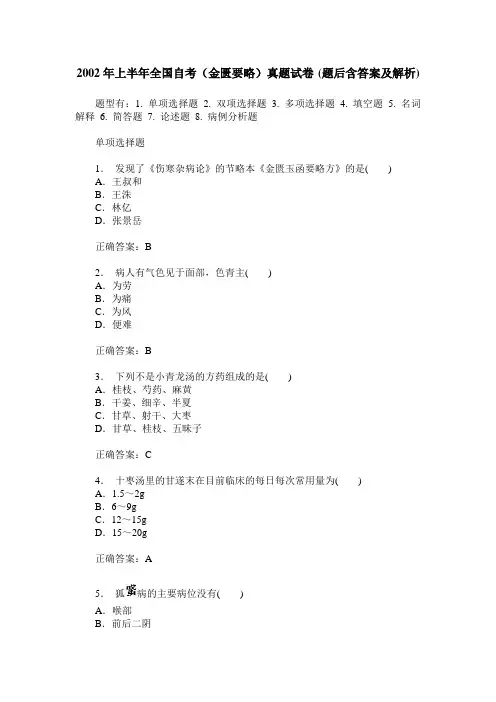

2002年上半年全国自考(金匮要略)真题试卷(题后含答案及解析)题型有:1. 单项选择题 2. 双项选择题 3. 多项选择题 4. 填空题 5. 名词解释6. 简答题7. 论述题8. 病例分析题单项选择题1.发现了《伤寒杂病论》的节略本《金匮玉函要略方》的是( )A.王叔和B.王洙C.林亿D.张景岳正确答案:B2.病人有气色见于面部,色青主( )A.为劳B.为痛C.为风D.便难正确答案:B3.下列不是小青龙汤的方药组成的是( )A.桂枝、芍药、麻黄B.干姜、细辛、半夏C.甘草、射干、大枣D.甘草、桂枝、五昧子正确答案:C4.十枣汤里的甘遂末在目前临床的每日每次常用量为( )A.1.5~2gB.6~9gC.12~15gD.15~20g正确答案:A5.狐病的主要病位没有( )A.喉部B.前后二阴C.鼻部D.眼部正确答案:C6.寒湿历节的用方是( )A.乌头汤B.桂枝芍药知母汤C.麻黄加术汤D.防己黄芪汤正确答案:A7.防己地黄汤的组成有( )A.防己、地黄、白术、茯苓B.防己、地黄、防风、甘草C.防己、地黄、桂枝、防风、甘草D.防己、地黄、茯苓、防风、桂枝正确答案:C8.黄芪桂枝五物汤的组成是( )A.桂枝汤加黄芪B.桂枝汤去甘草加黄芪C.桂枝汤去大枣加黄芪D.桂枝汤加黄芪、人参正确答案:B9.当归生姜羊肉汤治疗寒疝的机理是( )A.温中散寒止痛B.养血散寒止痛C.活血祛瘀止痛D.活血散寒止痛正确答案:B10.上气面浮肿,肩息,脉浮大,在下利后上述病情更重者,其病机是( ) A.表实里虚B.上实下虚C.下虚上脱D.上虚下脱正确答案:C11.腹满时减,复如故,此为( )A.虚B.实C.寒D.热正确答案:C12.女劳疸夹有瘀血的主要症候特征是( )A.腹胀如水伏B.额上黑C.大便必黑,时溏D.日晡所发热正确答案:C13.黄汗病,身体肿,发热汗出而渴,状如风水,汗沾衣,色正黄如柏汗,脉自沉者,治用( )A.桂枝芍药知母汤B.桂枝去芍药加麻辛附子汤C.桂枝加黄芪汤D.芪芍桂酒汤正确答案:D14.瘀血口渴的临床特征是( )A.渴而饮水不多B.大渴引饮C.饮后漱水不欲咽D.渴而饮水、水入即吐正确答案:C15.柏叶汤的适应证是( )A.吐血不止因虚寒所致者B.吐衄、心气不足因热盛所致者C.先血后便D.咳吐痰血正确答案:A16.大黄牡丹汤的组成没有( )A.桃仁B.杏仁C.瓜子D.芒硝正确答案:B17.良牙汤外洗用于治疗( )A.阴痒B.阴疮C.阴吹D.带下正确答案:B18.《金匮》中与奔豚气发病有关的脏病是( )A.脾、肾B.肝、心C.肝、肾D.肺、肾正确答案:C19.奔豚气上冲胸,腹痛,往来寒热,治用( )A.桂枝加桂汤B.苓桂甘枣汤C.奔豚汤D.苓桂术甘汤正确答案:C20.在《五脏风寒积聚病》篇中旋覆花汤证的病机是( ) A.肝失疏泄B.胃强脾弱C.寒湿痹着腰部D.肝郁乘脾正确答案:A双项选择题21.表里同病而里急大虚而病急者,应当采取的方法是( ) A.先表后里B.表里同治C.先里后表D.补虚救急E.随其所得而攻之正确答案:C,D22.黄疸病原文中“脾色必黄,瘀热以行”是病机的关键,其意与( ) A.风湿有关B.湿热气滞有关C.血分有关D.病位主要在脾胃有关E.寒湿有关正确答案:C,D23.在《呕吐哕下利病》篇中,下利腹胀满,身体疼痛者,先温其里,乃攻其表,治宜( )A.四逆汤B.理中汤C.桂枝汤D.乌头桂枝汤E.麻黄加术汤正确答案:A,C24.蛔虫病,甘草粉蜜汤的组成药物有( )A.甘草、粉B.甘草、粉甘草、乌梅C.蜜D.黄柏、蜜E.黄连、蜜正确答案:A,C25.“产后风,续之数十日不解……阳旦证续在耳”可与( )A.阳旦汤B.桂枝汤C.桂枝加附子汤D.桂枝麻黄各半汤E.小柴胡汤正确答案:A,B多项选择题26.百合病的主要证候特点是( )A.口苦B.小便赤C.脉微数D.脉弦数E.寒热往来正确答案:A,B,C27.女劳疸的主要症状有( )A.额上黑,微汗出B.手足中热,薄暮即发C.小便不利,足下热D.膀胱急,小便自利E.腹满,自汗出正确答案:A,B,D28.惊的病证特征是( )A.惊恐不安,精神不定B.有所触而动C.无所触而动D.证发于外E.证发于内正确答案:A,B,D29.疮痈初起,其症可见( )A.脉浮数B.脉洪大C.洒淅恶寒D.发热E.若有痛处正确答案:A,C,E30.温经汤的药物组成有( )A.吴茱萸、桂枝、生姜B.当归、芎劳、芍药C.人参、阿胶、牡丹皮D.甘草、麦冬、半夏E.生地黄、附子、生姜正确答案:A,B,C,D填空题31.《金匮要略》是后人对《______》的简称。

胡希恕老先生讲金匮五脏风寒积聚病脉证并治第十一五脏风寒积聚病脉证并治第十一古人认为疾病的原因就是风寒,这是有问题的,研究古人的东西做个参考。

不过前面的五脏风寒,我们根据仲景书全面看,不像是他的手笔,因为他的辨证六经八纲的方式方法,与这个不太相符,名人着书他不能这一下那一下,给自己找难题,我想可能是王叔和所著。

肺中风者,口燥而喘,身运而重,冒而肿胀。

古人对肺的看法,肺合皮毛,肺与表相合的,所以在研究肺痿肺痈,风伤皮毛,内舍于肺,外感影响肺,这是肯定的,古人认识还是有问题,是不是皮毛与肺就这样一个关系呢?但是这个规律是一定的,比如得了外感,气不得旁达,他就都要担负到肺上,那么这个毒素废物的刺激就咳嗽喘,古人就这个现象说成肺合皮毛。

那么因为这个肺中风,皮毛闭塞,就是表闭塞,那么这个邪热和气息往上冲,所以口燥而喘,这是必然的。

咱们现在也说上呼吸道感染,那么感冒了咳嗽、喘、口干舌燥,这个热不能外达,就往上逆,波及到肺,就口燥而喘,古人管这个现象叫肺中风,现在就叫感冒了,外感风寒波及到肺古人称肺中风,因为喘属于肺嘛。

"身运而重,冒而肿胀",这都说的水气,"身运而重"身上动,身上重,有停湿停水的情况;冒,眩冒的冒,水要停在上面,肺在上,那么脑袋要眩冒,冒就是沉,身上要浮肿。

这说明什么问题呢?肺一方面与皮毛相合,另一方面肺主气,那么气受伤,津液就不行,津液不行就变成湿、变成水,古人是这种看法,这个规律是对的,可是这种看法值得研究。

古人说肺合皮毛、肺主气,那么肺受了风邪,皮毛闭塞就要口燥而喘,肺主气,气受伤,津液不行,那就要引起水气方面的反应。

肺中寒,吐浊涕。

肺中寒在肺痿肺痈讲过,在那一篇讲过"肺痿吐涎沫而不咳者",为肺中冷,冷就说有水,那么这个水不一定生在肺上,是由里往上,还是胃中有停饮,冲逆于肺,波及到肺,所以古人叫肺中冷,认为在这一段上也说肺中寒,所以肺中冷者,吐浊沫,这是当然的,所以用甘草干姜汤,你们翻到肺痿那一章里可以看到的。

积聚(中医内科)来历积聚之名,首见于《灵枢·五变》:“人之善肠中积聚者,……皮肤薄而不泽,肉不坚而淖泽。

如此,则肠胃弱,恶则邪气留止,积聚乃伤。

”《内经》里还有伏梁、息贲、肥气、奔豚等病名,亦皆属积聚范畴。

在治疗方面,《素问·至真要大论》提出的“坚者削之”,“结者散之,留者攻之”等原则,具有一般的指导作用。

《难经》对积聚作了明确的区别,并对五脏之积的主要症状作了具体描述。

《金匮要略·疟病脉证并治》将疟疾引起的症瘕称为疟母,并以鳖甲煎丸治之。

《诸病源候论·积聚病诸候》对积聚的病因病机有较详细的论述,并认为积聚一般有一个渐积成病的过程,“诸脏受邪,初未能为积聚,留滞不去,乃成积聚”。

《证治准绳·积聚》在总结前人经验的基础上,提出了“治疗是病必分初、中、末三法”的主张。

《景岳全书·积聚》则对攻补法的应用作了很好的概括,“治积之要,在知攻补之宜,而攻补之宜,当于孰缓孰急中辨之”。

《医宗必读·积聚》把攻补两大治法与积聚病程中初中末三期有机地结合起来,并指出治积不能急于求成,可以“屡攻屡补,以平为期”,颇受后世医家的重视。

《医林改错》则强调瘀血在积聚病机中的重要作用,对活血化瘀方药的应用有突出的贡献。

中医文献中的症瘕、痃癖以及伏梁、肥气、息贲等疾病,皆属积聚的范畴。

根据积聚的临床表现,主要包括西医的腹部肿瘤、肝脾肿大,以及增生型肠结核、胃肠功能紊乱、不完全性肠梗阻等疾病,当这些疾病出现类似积聚的证候时,可参阅本节辨证论治。

历史沿革积聚《内经》首先提出积聚的病名。

《灵抠·五变》篇说:“人之善病肠中积聚者,……如此则肠胃恶,恶则邪气留止,积聚乃伤;脾胃之间,寒温不次,邪气稍至,蓄积留止,大聚乃起。

”后世不断明确积与聚在病理及临床表现上的区别。

《难经·五十五难》指出“积者五脏所生,聚者六腑所成。

”《金匮·五脏风寒积聚病》进一步说明,“积者,脏病也,终不移;聚者,腑病也,发作有时。

伤风感冒了,五脏的风寒积聚要辨清!肺受了风寒,口燥气喘,身体发抖而沉重,头目昏冒而肿胀。

肺中有寒,会吐浊涕(痰涎)。

肺将要死亡时出现的脉象:轻按虚浮,重按弱如葱叶中空,脉象虚浮无根。

肝受风寒,头目抽缩跳动,两胁疼痛,走路的时候伛偻着身体,令人喜欢甘味。

肝中有寒,两只手臂难以伸举,舌根干燥,喜欢叹气,胸中疼痛,睡觉的时候难以转侧,进食就呕吐、出汗。

肝将要死亡时出现的脉象:轻按虚弱,重按弱如绳索不来,或者曲如蛇行。

肝受伤,病人常常想别人把脸踏在自己胸口来疏通,口还没发苦,只想喝热饮,用旋复花汤(旋覆花、葱、茜草)。

心受了风寒,翕翕然发热,不能起来,虽然胃里感觉到很饿,但进食就会呕吐。

心中有寒,病人心口像吃了蒜,感觉很辣,严重起来会心痛彻背,背痛彻心,就好像中了蛊一样。

脉浮的病人,自己呕吐了就能痊愈。

心受伤,病人感觉劳倦,头面发红,下焦有重坠感,心中疼痛,心烦,发热,肚脐跳动,脉弦。

心将要死亡时出现的脉:轻按实如麻豆,重按更加急躁迅疾。

病人无故而哭,使魂魄不能安定,是因为血气少;血气少是心的问题,心气虚的病人会感觉害怕,合上眼睛睡觉,会因梦到远行而精神离散,魂和魄胡乱行走。

阴气衰弱的人发癫,阳气衰弱的人发狂。

脾受了风寒,翕翕然发热,形态像喝醉酒的人,腹中烦重,皮毛和眼睛抽缩跳动,气短。

脾将要死亡时出现的脉:轻按坚硬,重按如倾倒的杯子般摇摆不定。

趺阳脉(足背动脉博)浮而涩,浮代表胃气强,涩代表小便数,浮涩相搏,大便坚硬,是脾在制约,用麻子仁丸。

麻子仁丸方:麻子仁、芍药、枳实、大黄、厚朴、杏仁。

肾受了风寒,病人身体重,腰部寒冷,像坐在水中一样,但不感觉口渴,小便也通畅,饮食如常。

病在下焦,身体劳累,出汗多,衣服里面(皮肤表面)冷湿,久而久之,腰部以下冷痛,腹部重坠,像带着五千钱,用甘姜苓术汤。

甘草干姜茯苓白术汤方:甘草、白术、干姜、茯苓。

肾将要死亡时出现的脉象:轻按坚实,重按乱如转丸,往下进入尺脉。

徒弟问:三焦会竭尽它们本部的气息,上焦气息竭尽容易噫气,这是为什么呢?师父说:上焦因为中焦的气息没有调和,不能消化食物,所以会噫气;下焦气息竭尽,就会小便遗溺、大便失禁,如果是因为气息不能调和,不能自行禁制,不需要治疗,时间长了就能痊愈。

万病从寒起一个方子五脏之寒统统散掉心肺脾肝肾拒绝寒凉万病从寒起。

冬天来了,驱寒的重任也来了。

都知道寒的危害性,寒意味着各种痛,寒意味着各种肿瘤,寒意味着没有生机,没有生机的身体如同行尸走肉,所以我们一定要远离寒凉,让我们的身体温暖起来。

可是,很多人并不知道自己到底是寒还是热,很多时候觉得自己寒,又有些时候觉得自己热,寒热错综复杂。

其实,这是没有分清寒到底来自哪里的缘故。

我们的五脏都有寒热之分,今天我们就一起来学习一下这方面的内容,看看你到底是心寒、肺寒、脾寒,还是肝寒、肾寒。

1 心是君主之官,心寒了一个国家就没有未来,心寒了,身体就萎靡不振,做什么事都没有兴趣了我们身体的阳气有两个来源,一个就是心阳,一个就是肾阳。

心阳就好比太阳,心寒了就好比太阳失去了光芒,天空一片阴霾,大地一片死寂,万物将会凋零。

如果你心寒,你的面色就会苍白如雪,因为心,其华在面。

如果你心寒,你身上会长很多斑,脸上、舌头上、手上、腿上都会长斑,因为心主血脉,各种斑斑点点就是血脉不通的表现。

当然你身上还会有各种莫名其妙的淤青,稍微磕着碰着一大块淤青。

如果你心寒,你的嘴唇会青紫。

如果你心寒,你的心脏跳动就会缓慢,心脏跳动过缓你就会大气下陷,总觉得胸闷、气短,总想深呼吸一口气。

如果你心寒,你的心脏血脉就会瘀滞,瘀滞就会不通,不通就会心痛,遇冷发作或者冬天发作的心脏病都是心寒的原因。

如果你心寒了,你会出冷汗,因为汗为心之液,心阳不足就无法固摄汗液,汗就容易出来。

很多人心脏病发作之前会出一大身冷汗。

如果你心寒,你可能会像出家人一样,无欲无求,无所事事,碌碌无为,做什么都觉得没有意思,因为你几乎没有什么欲望了,除了吃一点点饭来维持生命外,其他的欲望都没有了。

有时候,甚至连食欲也没了。

所以那些抑郁症的人一定要从心上治疗,强壮他们的心阳,驱除他们心中的刺骨寒意。

心寒怎么办?如何驱除心中的寒凉?建议每天吃一点人参,红参最好,强壮心阳力道最足,又不峻猛。