汉语方言研究愿景_曹志耘

- 格式:pdf

- 大小:255.55 KB

- 文档页数:7

云南文山话单字音声调的实验研究王菲;达震鑫【摘要】相对于传统耳听手记的声调研究方法,实验语音学的方法可以使语音的研究结果更加客观化.该研究使用实验语音学方法考察了文山话单字音音高、调域、调长等,结合实际听感对实验值和传统值之间的区别做了探讨,得出文山话单字音的声调格局是:阴平为次高升调调型,调值为445;阳平为降调调型,且降幅较大,调值为532;上声为次高降平调调型,调值为433;去声为次低降平调调型,调值为211.【期刊名称】《文山学院学报》【年(卷),期】2013(026)005【总页数】4页(P58-60,88)【关键词】文山话;声调;声学实验;调值;调域;调长【作者】王菲;达震鑫【作者单位】文山学院人文学院,云南文山663000;昌吉学院中语系,新疆昌吉831100【正文语种】中文【中图分类】H172一、概述文山市位于云南省东南部,云南话隶属于北方方言的西南官话,文山话则是其中滇南片的方言分支。

早在1940年、1957年曾有过关于云南方言的大规模系统调查,由于种种原因,鲜有关于文山方言的研究著述[1](P16-17)。

1986年吴积才、颜晓云在《云南方音概况》中始有论述,1989年出版的《云南省志・汉语方言志》描绘了文山方言的概况,2005年曹志耘的《汉语方言地图集》再次细致地记录了文山各县方言的情况。

对文山话单字音声调的调值,吴积才等认为是:/阴平/——[55],/阳平/——[42],/上声/——[44],/去声/——[211][2];曹志耘则认为是:/阴平 /——[445],/阳平/——[32]/[31]/[21],/上声 /——[55]/[44],/去声 /——[22]/[11]/[33][3](P326)。

出入较大的在于阴平和去声的调型上,吴积才等认为阴平是高平调、去声是低降调,曹志耘则认为阴平是次高升调、去声是次低平调。

另外,关于阳平的调域跨度虽有所差别,但作为一个降调则是公认的。

永济方言研究综述作者:师红利来源:《汉字文化(教育科研卷)》2018年第01期【提要】本文主要介绍80年代以来永济方言语音、词汇语法及其与文化的研究成果,其中语音研究成果较多,词汇语法等相对薄弱,并指出永济方言的后续研究空间。

【关键词】永济方言研究词汇与语法方言与文化永济古称蒲坂,属山西运城市管辖,西临黄河与陕西隔河相望,南依中条山与芮城接壤,东临运城,北邻临猗。

永济方言属中原官话汾河片解州小片。

有学者描写过永济方言的特点,但深入研究还远不够。

本文旨在综述永济方言的语音、词汇语法及其与文化研究成果,指出各领域后续可研究空间,希望引起更多人关注永济方言。

一、永济方言语音研究最早研究永济语音的是吴建生和李改样《永济方言咸山两摄韵母的分化》(1989)。

文章指出:“咸山两摄的古舒声字,除了按开合口、等和声母的发音部位分化外,还按今声调不同而分读两组韵母,今读阴平、阳平、上声的字,韵母是鼻化的[æ iæ uæ yæ];今读去声的字,韵母是[ai iai uai yai]。

” 这正是目前学界讨论的热点“调值分韵”现象的反映。

文末说明了这种现象的地理分布,基本围绕城关形成半环状,分布特殊。

但对其演变原因和分布特殊性有待探讨。

20世纪80年代全国各地纷纷进行方言志编纂,1990年由吴建生、李改样主编的《永济方言志》问世。

一导言包括地理历史概况和方言概说;二语音分析(城关话)包括声、韵、咸山两摄韵母分化、单字調、连读变调、文白异读、儿化、轻声;三同音字表;四永济语音和北京语音比较;五分类词表;六语法特点包括“圪”用法、重叠、人称代词、子尾、程度副词“太、真、扎”等;七语法例句;八标音举例。

该书系统记载了永济方言语音、词汇、语法特点,对永济方言的深入研究有巨大价值。

在《永济方言志》基础上,有学者对其“文白异读”进行深入分析——《永济方言的文白异读》卫岩(2009)。

文中对永济方言文白异读进行语音层次特点的分析,“古全浊声母仄声今文读音声母不送气,白读音声母送气,这种白读送气现象是唐宋西北方音的继承;开口二等逢晓匣文读声母是,白读是[x],这种白读音保留的是《中原官话》时代的读音层次。

汉语高元音研究综述学者对汉语高元音从音系学角度展开的研究主要涉及音位划分、高元音的功能特征和高元音分调等问题,从音变角度展开研究所取得的成果主要包括高元音前化、高化、舌尖化和摩擦化。

而且,笔者发现现在越来越多的学者开始通过声学实验的方法对汉语高元音的声学特性进行分析。

标签:汉语高元音音系学音变声学特性一、引言汉语中的高元音是指舌位高的元音。

这里的舌位是根据舌头隆起的最高点在口腔中所处位置的高低确定的。

[5]根据林焘、王理嘉(1992),一般将元音的高低位置分为四度:高、半高、半低和低。

所以我们这里讨论的最常见的高元音是处于这四个位置中的最高度[i]、[y]、[ɯ]、[u]四个元音。

不过高元音常常伴随继续高化(朱晓农称为“高顶出位”)的趋势,并且这种趋势随着语音的历史演变,已经成为汉语方言中一个很普遍的语音事实,因而在这里我们所讨论的高元音还包括几个高顶出位元音:[ɿ]、[ʅ]、[ʮ]、[ʯ]。

语言学界对汉语高元音作过不少研究,涉及其音位的讨论、高元音音变的探讨以及对高元音声学特性的研究等。

二、高元音音系学意义的研究根据高本汉《中国音韵学研究》(1995),舌位高的元音有:[ï]([ɿ]、[ʅ])、[y]([ʮ]、[ʯ])、[i]、[ɪ]、[y]、[ɯ]、[u]这7类,因此高元音是7个音位,他将[ɿ]和[ʅ]、[ʮ]和[ʯ]分别归为一个音位。

[ɿ]、[ʅ]音标的使用就是高本汉提议的,后来又仿造了[ʮ]和[ʯ]。

国内学者对汉语高元音的音位也展开了讨论。

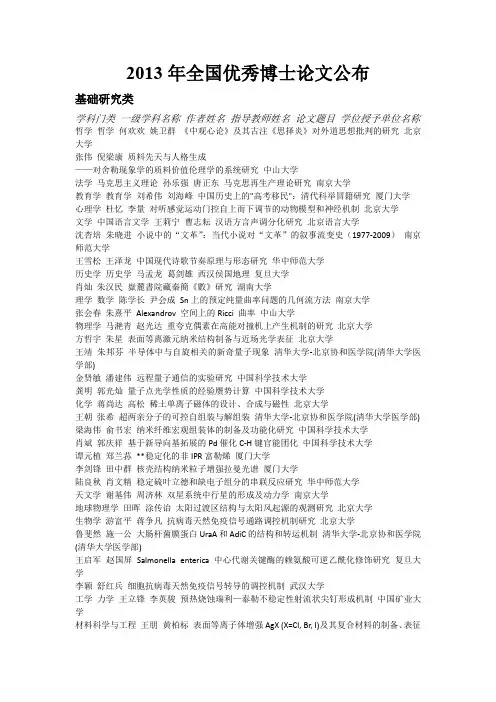

2013年全国优秀博士论文公布基础研究类学科门类一级学科名称作者姓名指导教师姓名论文题目学位授予单位名称哲学哲学何欢欢姚卫群《中观心论》及其古注《思择炎》对外道思想批判的研究北京大学张伟倪梁康质料先天与人格生成——对舍勒现象学的质料价值伦理学的系统研究中山大学法学马克思主义理论孙乐强唐正东马克思再生产理论研究南京大学教育学教育学刘希伟刘海峰中国历史上的"高考移民":清代科举冒籍研究厦门大学心理学杜忆李量对听感觉运动门控自上而下调节的动物模型和神经机制北京大学文学中国语言文学王莉宁曹志耘汉语方言声调分化研究北京语言大学沈杏培朱晓进小说中的“文革”:当代小说对“文革”的叙事流变史(1977-2009)南京师范大学王雪松王泽龙中国现代诗歌节奏原理与形态研究华中师范大学历史学历史学马孟龙葛剑雄西汉侯国地理复旦大学肖灿朱汉民嶽麓書院藏秦簡《數》研究湖南大学理学数学陈学长尹会成Sn上的预定纯量曲率问题的几何流方法南京大学张会春朱熹平Alexandrov空间上的Ricci 曲率中山大学物理学马滟青赵光达重夸克偶素在高能对撞机上产生机制的研究北京大学方哲宇朱星表面等离激元纳米结构制备与近场光学表征北京大学王靖朱邦芬半导体中与自旋相关的新奇量子现象清华大学-北京协和医学院(清华大学医学部)金贤敏潘建伟远程量子通信的实验研究中国科学技术大学龚明郭光灿量子点光学性质的经验赝势计算中国科学技术大学化学蒋尚达高松稀土单离子磁体的设计、合成与磁性北京大学王朝张希超两亲分子的可控自组装与解组装清华大学-北京协和医学院(清华大学医学部)梁海伟俞书宏纳米纤维宏观组装体的制备及功能化研究中国科学技术大学肖斌郭庆祥基于新导向基拓展的Pd催化C-H键官能团化中国科学技术大学谭元植郑兰荪**稳定化的非IPR富勒烯厦门大学李剑锋田中群核壳结构纳米粒子增强拉曼光谱厦门大学陆良秋肖文精稳定硫叶立德和缺电子组分的串联反应研究华中师范大学天文学谢基伟周济林双星系统中行星的形成及动力学南京大学地球物理学田晖涂传诒太阳过渡区结构与太阳风起源的观测研究北京大学生物学游富平蒋争凡抗病毒天然免疫信号通路调控机制研究北京大学鲁斐然施一公大肠杆菌膜蛋白UraA和AdiC的结构和转运机制清华大学-北京协和医学院(清华大学医学部)王启军赵国屏Salmonella enterica中心代谢关键酶的赖氨酸可逆乙酰化修饰研究复旦大学李颖舒红兵细胞抗病毒天然免疫信号转导的调控机制武汉大学工学力学王立锋李英骏预热烧蚀瑞利—泰勒不稳定性射流状尖钉形成机制中国矿业大学材料科学与工程王朋黄柏标表面等离子体增强AgX (X=Cl, Br, I)及其复合材料的制备、表征和光催化性能研究山东大学陶友田杨楚罗高效有机电致磷光双极传输主体材料的合成与性能研究武汉大学动力工程及工程热物理桂南樊建人复杂两相流动中颗粒碰撞的DEM-LES/DNS耦合模拟研究浙江大学电子科学与技术蒋卫祥崔铁军变换光学及其应用东南大学控制科学与工程赵燕高会军非线性系统中时滞及丢包问题的模糊控制研究哈尔滨工业大学计算机科学与技术俞扬周志华演化计算理论分析与学习算法的研究南京大学建筑学朱渊王建国现世的乌托邦-- 基于"中介"(In-between)视角的"十次小组"(Team 10)城市建筑理论研究东南大学轻工技术与工程彭锋孙润仓农林生物质半纤维素分离纯化、结构表征及化学改性的研究华南理工大学环境科学与工程刘贤伟俞汉青生物电化学系统中的强化生物与化学催化中国科学技术大学农学植物保护刘慧泉姜道宏真核生物非逆转录病毒内生化与进化基因组学研究华中农业大学医学基础医学徐胜曹雪涛MHC I类分子和白细胞介素17对天然免疫应答的调控作用及其机制研究第二军医大学临床医学吴晨林东昕遗传变异与食管癌和小细胞肺癌易感性及临床疗效的全基因组关联研究清华大学-北京协和医学院(清华大学医学部)叶丰步宏HDAC1/2在少突胶质细胞分化发育中的作用和机制研究四川大学窦国睿王雨生Notch信号通路在脉络膜新生血管发生发展中的作用第四军医大学药学韩波陈应春手性仲胺催化的不对称碳-碳键构建以及环加成反应研究四川大学军事学军事后勤学与军事装备学张巍李英成利益、财权与制度安排——军队财务改革的逻辑分析框架军事经济学院应用基础研究类学科门类一级学科名称作者姓名指导教师姓名论文题目学位授予单位名称济学应用经济学郑若谷干春晖国际外包承接与中国产业结构升级和转型上海财经大学徐舒甘犁中国劳动者收入不平等的演化--技术进步与高校扩招政策的影响西南财经大学法学法学陈儒丹邵景春《WTO争端解决机制不对称性研究--系统与结果如何向原告倾斜》北京大学政治学马华徐勇民/主学步:农民的民/主能力建设——以“南农实验”为例华中师范大学教育学心理学朱雪玲姚树桥首发未服药青年重性抑郁症脑网络连接的磁共振成像研究中南大学理学数学王焰金谭忠N a v ie r-S t o k e s 方程的自由边界问题与Vlasov-Boltzmann方程的流体极限厦门大学物理学周非凡邢达肿瘤激光免疫疗法的免疫调控机制及应用研究华南师范大学生物学吴江维杨公社ATGL肝脏组织特异性敲除小鼠的产生及其引起的渐进性脂肪肝机理研究西北农林科技大学工学力学顾雪楠郑玉峰镁基材料的体液降解与生物相容性研究北京大学李博冯西桥软物质材料的表面失稳研究清华大学-北京协和医学院(清华大学医学部)机械工程刘英想陈维山纵弯模态超声电机理论与实验研究哈尔滨工业大学光学工程闫兴鹏王东生端泵高重频MOPA激光器模式特性及非线性频率变换清华大学-北京协和医学院(清华大学医学部)冯胜飞张新平波导耦合金属和介电材料光子晶体光谱学特征研究北京工业大学材料科学与工程马静南策文多相磁电复合材料的研究及原型器件探索清华大学-北京协和医学院(清华大学医学部)高丽敏张佐光碳纳米管监测复合材料微观损伤的表征方法与其机理研究北京航空航天大学杨亚张跃准一维氧化锌纳米材料的力电性能与器件基础北京科技大学动力工程及工程热物理张勇金保昇气固流化床非球异质颗粒介观混合特性的实验研究与三维DEM直接数值模拟东南大学李庆何雅玲流动与传热的介观格子Boltzmann方法基本模型研究及其应用西安交通大学电气工程帅智康罗安高效无功与谐波动态控制方法及应用研究湖南大学周国华许建平基于纹波的开关功率变换器控制技术及其动力学行为研究西南交通大学电子科学与技术诸葛菁王阳元新型纳米MOS器件研究北京大学陈珊珊康俊勇超大面积石墨烯化学气相沉积生长、性质及应用研究厦门大学陈益凯杨仕文基于四维天线理论和强互耦效应的阵列天线技术研究电子科技大学信息与通信工程武楠匡镜明多模式卫星接收机中的同步技术研究北京理工大学李潇高西奇利用统计信道状态信息的MIMO闭环传输理论研究东南大学周正春唐小虎低相关序列设计及其相关编码研究西南交通大学白雪茹保铮空天目标逆合成孔径雷达成像新方法研究西安电子科技大学计算机科学与技术董德尊廖湘科无线传感器网络拓扑识别与构建技术研究国防科学技术大学土木工程刘红波陈志华弦支穹顶结构施工控制理论与温度效应研究天津大学水利工程覃晖周建中流域梯级电站群多目标联合优化调度与多属性风险决策华中科技大学化学工程与技术丁明珠元英进酵母对纤维素水解液中复合抑制剂耐受的系统分析与解耦天津大学韩璐车顺爱新型介观晶体结构及形成机理的电子显微学研究上海交通大学李华路建美共轭分子设计合成及其电存储性能研究苏州大学地质资源与地质工程蒋小伟万力盆地含水系统与地下水流动系统特征中国地质大学轻工技术与工程徐振波李琳糖生物安全中葡萄球菌生物被膜行为的致毒及耐药分子机制研究华南理工大学航空宇航科学与技术黄伟王振国临近空间高超声速飞行器内外流一体化设计及飞行性能研究国防科学技术大学兵器科学与技术张辉范宝春以减阻增升减振为目标的尾流的电磁优化控制南京理工大学环境科学与工程朱秀萍倪晋仁掺硼金刚石膜电极电化学氧化难降解有机污染物机理及废水处理研究北京大学生物医学工程李安安骆清铭用于绘制高分辨小鼠全脑图谱的断层成像系统研究华中科技大学农学作物学张觅裴炎在胚珠表皮中时空调控生长素的生物合成提高转基因棉花的纤维产量和品质西南大学园艺学杨长宪叶志彪番茄Wo基因调控表皮毛形成和胚胎发育的机理解析华中农业大学农业资源与环境李勇郭世伟氮素营养对水稻光合作用与光合氮素利用率的影响机制研究南京农业大学植物保护郝格非杨光富农药合理设计的分子基础研究华中师范大学医学临床医学权晟张学军中国人群白癜风全基因组关联分析研究安徽医科大学尹川谢渭芬肝细胞核因子4α诱导分化治疗实验性肝癌第二军医大学范晔肖颖彬心室辅助装置治疗儿童终末期心衰的临床疗效分析和心衰继发肺动脉高压的治疗及相关机制的实验研究第三军医大学黄景辉罗卓荆两种促神经损伤修复电刺激模式的建立及机制研究第四军医大学口腔医学赵领洲吴织芬TiO2纳米管抗菌与生物活性双功能种植体涂层的构建与评价第四军医大学公共卫生与预防医学赵方辉乔友林子宫颈癌筛查方法及策略的研究清华大学-北京协和医学院(清华大学医学部)药学李翀陆伟跃抑制p53与MDM2结合的抗肿瘤多肽设计与靶向递送复旦大学军事学军事后勤学与军事装备学王刚熊友存军人工资关系研究军事经济学院管理学管理科学与工程邢立宁陈英武演化学习型智能优化方法及其应用研究国防科学技术大学图书情报与档案管理杨思洛邱均平基于网络引证关系的知识交流规律研究武汉大学北京大学11清华大学-北京协和医学院(清华大学医学部) 8中国科学技术大学 5厦门大学 5东南大学 4华中师范大学 4南京大学 4第四军医大学 3复旦大学 3国防科学技术大学 3武汉大学 3第二军医大学 2哈尔滨工业大学 2湖南大学 2华南理工大学 2华中科技大学 2华中农业大学 2军事经济学院 2四川大学 2天津大学 2西南交通大学 2中山大学 2安徽医科大学 1北京工业大学 1北京航空航天大学 1北京科技大学 1北京理工大学 1北京语言大学 1第三军医大学 1电子科技大学 1华南师范大学 1南京理工大学 1南京农业大学 1南京师范大学 1山东大学 1上海财经大学 1上海交通大学 1苏州大学 1西安电子科技大学 1 西安交通大学 1西北农林科技大学 1 西南财经大学 1西南大学 1浙江大学 1中国地质大学 1中国矿业大学 1中南大学 1。

关于语保工程和语保工作的几个问题曹志耘(北京语言大学 北京 100083)提 要 中国语言资源保护工程规模浩大,任务艰巨,牵涉面广,政策敏感性强,社会关注度高。

在具体实施过程中,遇到了各种各样的困难和挑战。

但从总体上看,实施方案合理可行,工作进展顺利,社会评价正面。

特别是在政府统筹规划、规范标准设计以及现代化技术手段运用等方面,语保工程具有显著的先进性和前瞻性。

本文回应大家对语保工程、语保工作关切的主要问题,并提出了“多语分用”的理念。

“多语分用”的本质是在“多语体”内构建一种分层分类的多语共存体系,使各语言、各方言之间形成主体和多样、高层和低层、正规和随意的多元互补关系,各司其职,和而不同。

关键词 语保工程;语言资源保护;多语分用Major Issues about Project for the Protection of Language Resources of ChinaCao ZhiyunAbstract China has recently embarked upon a large project of language preservation with ambitious goals, which is featured with broad participation and political sensitivity; it thus has attracted a great deal of public attention. The research team also has encoun-tered various diffi culties and challenges during the project implementation. However, in general, given the positive feedback we have received from the public, the project framework has been proven feasible and it has been progressing well so far. Particularly, given its forward planning nature, the Project spearheads the language conservation due to the following three treats: it is government guid-ed, formulating an array of standards and criterions, and characteristic of application of advanced technology. This paper endeavors to answer the major concerns from the public about the Project and its implementation, in the mean time, to present the new concept we proposed as ‘Multiple-Languages-Respective-Domains’, the core nature of which is to construct a hierarchical relationships between layers of languages and regional variants within a multilingual community. Such a framework enables the harmonious co-existence among lingua franca, regional languages and local dialects with each functioning within respective domains, achieving diversity in unity.Key words Project for the Protection of Language Resources of China; linguistic resource conservation; Multiple-Languages-Respec-tive-Domains作者简介:曹志耘,男,北京语言大学教授,研究方向为汉语方言学、地理语言学、语言资源。

方言岛消亡机制张宸瑞提要:文章从社会语言学的角度,研究方言岛的消亡机制。

研究在曹志耘(2005)提出的造成方言岛消亡的三个因素(地理交通、经济文化、语言差异)的基础上,通过对比相关研究成果及思路,提出方言岛消亡机制中的五个因素:(1)地理分布及交通设施;(2)经济文化及人口流动;3)区内方言异同程度;4)语言态度及文化认同;5)社会制度及家庭关系。

本文讨论这五种因素间的关系及其对方言岛生存结果的影响。

本文认为,方言岛的生存需要五个因素共同保证,如果改变其中一个或几个因素,方言岛即难以保持并发生消亡。

关键词:方言岛消亡消亡机制一研究背景方言岛,指历史上操相同或相近方言的一部分移民迁入操另一种方言的人的居住地区,其所带入的方言在当地方言的包围下如同大海上的岛屿,即形成“方言岛”。

关于方言岛的成因,游汝杰(1990)提到两个,即方言自身变化和人口迁徙。

其中因人口迁徙而形成方言岛的情况尤多,又进一步分为两种:土著方言被移民方言包围成岛、移民方言直接成岛。

其中移民方言直接成岛又分七种:军队驻防、军屯、战乱、逃荒、垦荒、流放和侨居。

庄初升(1996)提到三种成岛类型:军事移民、政治移民和经济移民。

其他文章中也有提及方言岛成因,但无出以上几种观点。

方言岛类型的划分从以往研究观之有两种,《汉语方言岛及其文化背景》(游汝杰,1990)及《试论汉语方言岛》(庄初升,1996)中均提出,其类型可以按地理分布划分为七种:板块状一一巨岛型、点状一一孤岛型、斑点状——群岛型、带状——列岛型、块中点状——岛中岛型、流动状——浮岛型、沿海据点型(游汝杰,1990);也可大致分为四种:孤岛型方言岛、群岛型方言岛、列岛型方言岛、岛中岛型方言岛(庄初升,1996)。

方言岛的形成条件与过程极其精细具体,其保持条件较为敏感苛刻。

伴随着现代化的发展趋势,尤其是在改革开放后大规模的人口流动和文化风俗更新,大量原有方言岛的存在受到了严峻的挑战,这些曾经在特定环境下维持的小岛逐个瓦解,方言岛的界限不再清晰,岛内语言接触频繁,出现了普遍的消亡现象。

邯郸晋语内部语音差异研究本文通过对邯郸晋语区语音现象的整理与分析,探究了晋语区内部存在的语音差异及其成因,对进一步把握邯郸晋语区整体语音面貌,乃至分析研究邯郸方言音系都有着十分重要的意义。

标签:邯郸方言晋语区语音差异意义一、引言汉语方言区的划分多以语音特点为主要依据。

晋语到底是否应从官话方言中析出独立成晋语区,学界尚存分歧。

但因为其保留有入声调,所以可以说是北方官话中较为特殊的一种。

前贤李荣(1989)《汉语方言的分区》,乔全生(2004)《论晋方言区的形成》,侯精一(1986)《晋语的分区(稿)》、(2006)《论晋语的归属》、(2008)《现代晋语的研究》等,以调类为划分标准,对晋语进行了八分,即并州方言、吕梁方言、上党方言、五台方言、大同-包头方言、张家口-呼和浩特方言、邯郸-新乡方言、志丹-延川方言。

其中邯郸-新乡方言即邯新片,是主要的晋语方言小片之一,有入声,但衰退较严重,平声分阴阳,上、去不分,一部分地区能区分尖团,并只保留阴入,阳入舒化,古全浊入今多归阳平,清入和次浊入多保留喉塞尾。

邯新片包括磁漳小片和获济小片,前者一般分尖团,后者一般不分尖团。

而位于邯郸区内的晋语磁漳小片也有不分尖团的情况,这也是邯郸晋语内部语音复杂性的表现。

邯郸的城邑,肇起于商殷。

古本《竹书纪年》中已有商末殷纣王在邯郸建“离宫别馆”的记载。

邯郸之域在西周时属于卫国,春秋时为晋地,战国时,邯郸作为赵国的都城,历经八代王侯,延续了158年的繁华。

特别是一代英主赵武灵王,开改革之先河,实行胡服骑射的军事改革,富国强兵,国势大盛,雄踞战国七强之列,使赵国成为可与强秦抗衡的国家之一。

从战国到东汉,邯郸兴盛长达500年之久。

三国魏时邯郸沦为一般的县城,隶属于魏郡、广平郡,东晋后又改属魏郡。

隋唐时,邯郸先后归属或复辖为洺州、磁州、武安郡和紫州,衰落而成小县。

唐五代时,邯郸东部的大名悄然兴起。

宋太宗将天下分为十五路,邯郸县属河北路磁州,而大名为河北路治所(省府)。

祝畹瑾曹志耘徐大明周庆生与甘柏兹教授(2007-09-09 08:40:16)转载▼分类:语言研究标签:人文/历史社会语言学互动编者按在首届社会语言学国际学术研讨会期间,北京大学祝畹瑾教授、北京语言大学曹志耘教授、南京大学徐大明教授、中国社会科学院周庆生教授与著名社会语言学家甘柏兹教授进行了一次座谈,就社会语言学的发展现状、方言学与社会语言学、言语社区等问题展开了深入的探讨。

本文根据座谈录音整理而成,发表前未经谈话人审阅。

曹志耘(以下简称曹):今天,我们很高兴借首届社会语言学国际学术研讨会的机会邀请甘柏兹教授与我们座谈,感谢甘柏兹教授给我们这样一个机会请教问题。

我想首先请在座的中国学者分别介绍一下中国社会语言学有关领域的研究情况。

バ齑竺鳎ㄒ韵录虺菩欤:在中国,社会语言学的研究者主要分布于中文系、少数民族语言系和外语系。

今天很巧,我们各方面的代表都有。

祝畹瑾教授和曹志耘教授分别代表外语系和中文系里的社会语言学者,而周庆生教授是少数民族语言系的代表。

先请曹志耘教授介绍一下中文领域的社会语言学研究。

ゲ埽菏导噬衔冶冉鲜煜さ幕故呛河锓窖浴K以我简单介绍一下汉语方言的概况、汉语方言研究的概况和汉语方言社会语言学研究的概况。

汉语方言可以说是目前世界上最复杂的方言之一。

从历时角度来看时间非常悠久,从共时角度来看目前各地方言之间的差别非常大,所以从纵的和横的两个角度来看,可以说汉语方言是最复杂、最特殊的一种方言类型。

用现代科学的方法研究汉语方言开始于20世纪初,方法也是从西方引入的。

当时的研究目的主要是历史语言学的,长期以来,汉语方言的研究在很大程度上实际上是历史语言学的一部分。

直到最近一、二十年汉语方言学研究的方法和目的才有一些新的变化,比如我们目前在做的《汉语方言地图集》的调查研究属于地理语言学范畴。

自从社会语言学引入中国以来,也有一些学者利用社会语言学的理论和方法研究汉语和汉语方言现象,比如我本人曾做过济南和北京这些城市的语音变化的社会语言学研究。

[收稿日期] 2004-07-10 [作者简介] 邵敬敏(1944—),男,浙江宁波人,暨南大学中文系教授、博士生导师。

周芍,女,湖南长沙人,博士研究生。

[基金项目] 国家社科基金“汉语方言疑问范畴比较研究”(批准号:03BYY 029)资助。

3本文在第二届国际汉语方言语法学术研讨会(2004.12,武汉)上宣读。

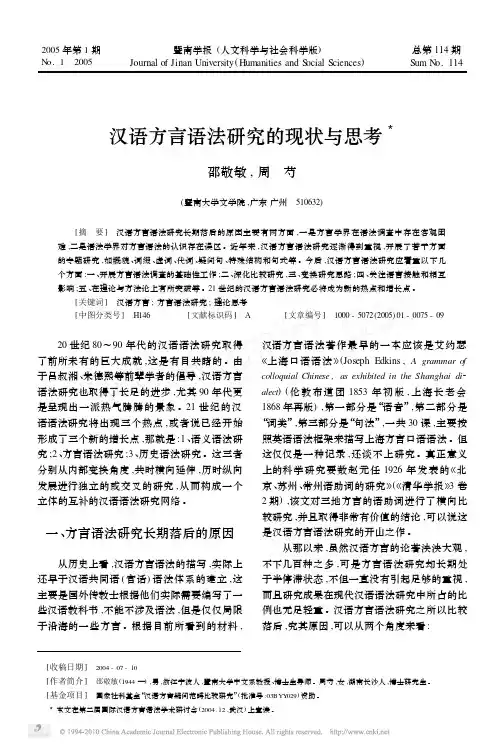

汉语方言语法研究的现状与思考3邵敬敏,周 芍(暨南大学文学院,广东广州 510632) [摘 要] 汉语方言语法研究长期落后的原因主要有两方面,一是方言学界在语法调查中存在客观困难,二是语法学界对方言语法的认识存在误区。

近年来,汉语方言语法研究逐渐得到重视,开展了若干方面的专题研究,如概貌、词缀、虚词、代词、疑问句、特殊结构和句式等。

今后,汉语方言语法研究应着重以下几个方面:一、开展方言语法调查的基础性工作;二、深化比较研究,三、变换研究思路;四、关注语言接触和相互影响;五、在理论与方法论上有所突破等。

21世纪的汉语方言语法研究必将成为新的热点和增长点。

[关键词] 汉语方言;方言语法研究;理论思考[中图分类号] H146 [文献标识码] A [文章编号] 1000-5072(2005)01-0075-09 20世纪80~90年代的汉语语法研究取得了前所未有的巨大成就,这是有目共睹的。

由于吕叔湘、朱德熙等前辈学者的倡导,汉语方言语法研究也取得了长足的进步,尤其90年代更是呈现出一派热气腾腾的景象。

21世纪的汉语语法研究将出现三个热点,或者说已经开始形成了三个新的增长点,那就是:1、语义语法研究;2、方言语法研究;3、历史语法研究。

这三者分别从内部变换角度,共时横向延伸,历时纵向发展进行独立的或交叉的研究,从而构成一个立体的互补的汉语语法研究网络。

一、方言语法研究长期落后的原因从历史上看,汉语方言语法的描写,实际上还早于汉语共同语(官话)语法体系的建立,这主要是国外传教士根据他们实际需要编写了一些汉语教科书,不能不涉及语法,但是仅仅局限于沿海的一些方言。

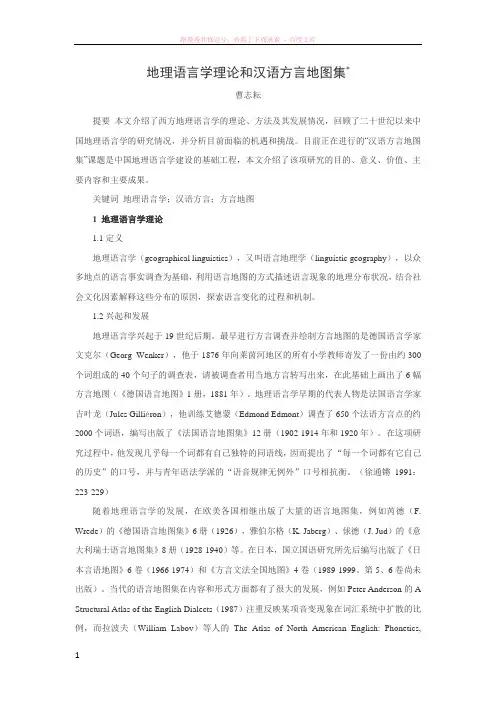

地理语言学理论和汉语方言地图集*曹志耘提要本文介绍了西方地理语言学的理论、方法及其发展情况,回顾了二十世纪以来中国地理语言学的研究情况,并分析目前面临的机遇和挑战。

目前正在进行的“汉语方言地图集”课题是中国地理语言学建设的基础工程,本文介绍了该项研究的目的、意义、价值、主要内容和主要成果。

关键词地理语言学;汉语方言;方言地图1 地理语言学理论1.1定义地理语言学(geographical linguistics),又叫语言地理学(linguistic geography),以众多地点的语言事实调查为基础,利用语言地图的方式描述语言现象的地理分布状况,结合社会文化因素解释这些分布的原因,探索语言变化的过程和机制。

1.2兴起和发展地理语言学兴起于19世纪后期。

最早进行方言调查并绘制方言地图的是德国语言学家文克尔(Georg Wenker),他于1876年向莱茵河地区的所有小学教师寄发了一份由约300个词组成的40个句子的调查表,请被调查者用当地方言转写出来,在此基础上画出了6幅方言地图(《德国语言地图》1册,1881年)。

地理语言学早期的代表人物是法国语言学家吉叶龙(Jules Gilliéron),他训练艾德蒙(Edmond Edmont)调查了650个法语方言点的约2000个词语,编写出版了《法国语言地图集》12册(1902-1914年和1920年)。

在这项研究过程中,他发现几乎每一个词都有自己独特的同语线,因而提出了“每一个词都有它自己的历史”的口号,并与青年语法学派的“语音规律无例外”口号相抗衡。

(徐通锵1991:223-229)随着地理语言学的发展,在欧美各国相继出版了大量的语言地图集,例如芮德(F. Wrede)的《德国语言地图集》6册(1926),雅伯尔格(K. Jaberg)、俅德(J. Jud)的《意大利瑞士语言地图集》8册(1928-1940)等。

在日本,国立国语研究所先后编写出版了《日本言语地图》6卷(1966-1974)和《方言文法全国地图》4卷(1989-1999。

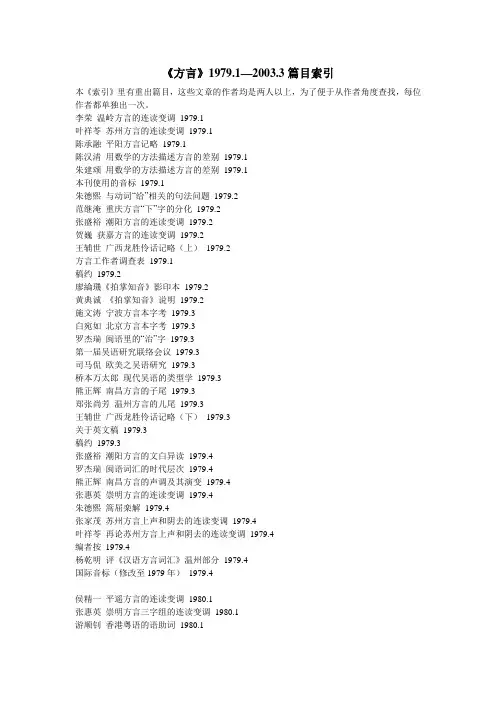

《方言》1979.1—2003.3篇目索引本《索引》里有重出篇目,这些文章的作者均是两人以上,为了便于从作者角度查找,每位作者都单独出一次。

李荣温岭方言的连读变调1979.1叶祥苓苏州方言的连读变调1979.1陈承融平阳方言记略1979.1陈汉清用数学的方法描述方言的差别1979.1朱建颂用数学的方法描述方言的差别1979.1本刊使用的音标1979.1朱德熙与动词“给”相关的句法问题1979.2范继淹重庆方言“下”字的分化1979.2张盛裕潮阳方言的连读变调1979.2贺巍获嘉方言的连读变调1979.2王辅世广西龙胜伶话记略(上)1979.2方言工作者调查表1979.1稿约1979.2廖綸璣《拍掌知音》影印本1979.2黄典诚《拍掌知音》说明1979.2施文涛宁波方言本字考1979.3白宛如北京方言本字考1979.3罗杰瑞闽语里的“治”字1979.3第一届吴语研究联络会议1979.3司马侃欧美之吴语研究1979.3桥本万太郎现代吴语的类型学1979.3熊正辉南昌方言的子尾1979.3郑张尚芳温州方言的儿尾1979.3王辅世广西龙胜伶话记略(下)1979.3关于英文稿1979.3稿约1979.3张盛裕潮阳方言的文白异读1979.4罗杰瑞闽语词汇的时代层次1979.4熊正辉南昌方言的声调及其演变1979.4张惠英崇明方言的连读变调1979.4朱德熙篙屈栾解1979.4张家茂苏州方言上声和阴去的连读变调1979.4叶祥苓再论苏州方言上声和阴去的连读变调1979.4编者按1979.4杨乾明评《汉语方言词汇》温州部分1979.4国际音标(修改至1979年)1979.4侯精一平遥方言的连读变调1980.1张惠英崇明方言三字组的连读变调1980.1游顺钊香港粤语的语助词1980.1贺巍获嘉方言的表音字词头1980.1熊正辉南昌方言里的难字1980.1朱建颂武汉方言单音词汇释(上) 1980.1稿约1980.1赵元任一套标调的字母1980.2国际音标(修改至1951年)1980.2吕叔湘丹阳方言的声调系统1980.2张盛裕潮阳方言的连读变调(二)1980.2李荣吴语本字举例1980.2陈慧英广州方言熟语举例1980.2朱建颂武汉方言单音词汇释(下) 1980.2李申徐州方言词汇(上) 1980.2稿约1980.2朱德熙北京话、广州话、文水话和福州话里的“的”字1980.3林茂灿北京话轻声的声学性质1980.3颜景助北京话轻声的声学性质1980.3Peter Ladefoged 声学语音学纲要(一)[吴伯泽译,熊正辉校] 1980.3 叶祥芩苏州方言中[ts ts‘s z]和[t§t§‘§½]的分合1980.3白宛如广州话本字考1980.3高葆泰兰州音系略说1980.3李申徐州方言词汇(下) 1980.3《中国方志所录方言汇编》第一篇至第九篇总目录1980.3稿约1980.3吕叔湘丹阳方言的指代词1980.4郑张尚芳温州方言儿尾词的语音变化(一)1980.4傅佐之温州方言端透定三母语的腭化现象1980.4黄敬旺温州方言端透定三母的腭化现象1980.4Peter Ladefoged 声学语音学纲要(二)[吴伯泽译,熊正辉校] 1980.4 张成材西宁方言记略1980.4谢自立苏州方言的五个合音字1980.4高玉振深县方言本字考1980.4黄典诚闽语人字的本字1980.4朱文献江苏海门话的“交关”1980.4田懋勤四川话的“安逸”1980.4梁洁英广州话的“亲”字1980.4方言编辑部《方言》两年1981.1贺巍济源方言记略1981.1张盛裕潮阳方言的语音系统1981.1郑张尚芳温州方言儿尾词的语音变化(二)1981.1Peter Ladefoged 声学语音学纲要(三)[吴伯泽译,熊正辉校] 1981.1 梅祖麟明代宁波话的“来”字和现代汉语的“了”字1981.1颜逸明平阳县和泰顺县方言情况1981.1朱建颂武汉方言词汇(一)1981.1刘兴策武汉方言词汇(一)1981.1白宛如广州方言的ABB式主谓结构1981.2厉兵长海方言的儿化与子尾1981.2颜森高安(老屋周家)方言的语音系统1981.2汪平贵阳方言的语音系统1981.2沈同老派上海方言的连读变调1981.2许宝华新派上海方言的连读变调1981.2汤珍珠新派上海方言的连读变调1981.2钱乃荣新派上海方言的连读变调1981.2朱建颂武汉方言词汇(二)1981.2刘兴策武汉方言词汇(二)1981.2语言所方言组方言调查词汇表1981.3甄尚灵遂宁方言里的“有”和“没有”1981.3陈蒲清益阳方言的边音声母1981.3梅祖麟古代楚方言中“夕()”字的词义和语源1981.3 张家茂《三言》中苏州方言词语汇释1981.3朱建颂武汉方言词汇(三)1981.3刘兴策武汉方言词汇(三)1981.3丁声树撰文汉语音韵讲义1981.4李荣制表汉语音韵讲义1981.4沈同上海话老派新派的差别1981.4罗福腾牟平方言的比较句和反复问句1981.4小川环树苏州方言的指示代词1981.4李熙泰厦门方言的一种构词法1981.4温端政太原方言词汇1981.4稿约1981.4李荣汉语方言学会成立大会开幕词1982.1汉语方言学会章程1982.1汉语方言学会成立大会1982.1侯精一平遥方言三字组的连读变调1982.1熊正辉南昌方言里语助词的读音1982.1白宛如广州方言连读音变举例1982.1李熙泰厦门方言的“熊”字1982.1贺巍获嘉方言韵母的分类1982.1梁玉璋福州方言的“切脚词”1982.1叶国泉信宜方言的变音1982.1唐志东信宜方言的变音1982.1张盛裕潮阳声母与《广韵》声母的比较(一)1982.1 颜森高安(老屋周家)方言词汇(一)1982.1方言编辑部赵元任1982.2侯精一平遥方言广用式三字组的连读变调1982.2沈同老派上海方言的连读变调(二)1982.2许宝华新派上海方言的连续变调(二)1982.2汤珍珠新派上海方言的连续变调(二)1982.2钱乃荣新派上海方言的连续变调(二)1982.2张盛裕潮阳声母与《广韵》声母的比较(二)1982.2杨焕典桂林方言词汇1982.2颜森高安(老屋周家)方言词汇(二)1982.2李荣论北京话“荣”字的音1982.3熊正辉南昌方言里曾摄三等读如一等的字1982.3易家乐论潮州方言古去声浊声母字今调类的分化1982.3朱德熙潮阳话和北京话重叠式象声词的构造1982.3张盛裕潮阳方言的声象字重叠式1982.3叶祥芩苏州方言形容词的“级”1982.3黄雪贞永定(下洋)方言形容词的子尾1982.3张盛裕潮阳声母与《广韵》声母的比较(三)1982.3张振兴漳平(永福)方言同音字汇1982.3涂光禄对《贵州方言的语音系统》一文的几点意见1982.3颜森高安(老屋周家)方言词汇(三)1982.3李荣论“入”字的音1982.4谢自立苏州方言两字组的连读变调1982.4张振兴漳平(永福)方言的单字调1982.4平田昌司休宁音系简介1982.4岩田礼连云港市方言的连读变调1982.4郝凝安庆方言词汇1982.4熊正辉南昌方言词汇(一)1982.4李荣关于方言研究的几点意见1983.1朱德熙自指和转指:汉语名词化标记“的、者、所、之”的语法1983.1 叶祥芩吴江方言声调再调查1983.1甄尚灵四川方言代词初探1983.1夏剑钦浏阳南乡方言记略1983.1熊正辉南昌方言词汇(二)1983.1李荣方言研究中的若干问题1983.2张盛裕太平(仙源)方言的声韵调1983.2王太庆铜陵方言记略1983.2李熙泰厦门方言阴平和阳平的变调1983.2易家乐南雄方言记略1983.2王玲玲《北京话单音词词汇》的补充1983.2黄雪贞永定(下洋)方言词汇(一)1983.2李荣《切韵》与方言1983.3梁玉璋福州方言连读音变与语义分别1983.3张盛裕太平(仙源)方言两字组的连读变调1983.3张振兴漳平(永福)方言的连读变调1983.3许宝华新派上海方言的连续变调(三)1983.3汤珍珠新派上海方言的连续变调(三)1983.3钱乃荣新派上海方言的连续变调(三)1983.3罗杰瑞闽语里的古方言字1983.3汉语方言学会第二届学术讨论会1983.3颜森新干方言本字考1983.3黄雪贞永定(下洋)方言词汇(二)1983.3甄尚灵四川方言的鼻尾韵1983.4沈同祁门方言的人称代词1983.4陈昌仪都昌(土塘)方言的两个特点1983.4侯精一长治方言记略1983.4钱乃荣关于苏州方言连续变调的意见1983.4石汝杰关于苏州方言连续变调的意见1983.4汪平苏州方言两字组的连调格式1983.4黄雪贞永定(下洋)方言词汇(三)1983.4张成材商县(张家塬)方言单音词汇释(一)1983.4颜逸明江苏境内吴语的北部边界1984.1鲍士杰浙江西北部的吴语边界1984.1许宝华苏南和上海吴语的内部差异1984.1游汝杰苏南和上海吴语的内部差异1984.1蔡勇飞吴语的边界和南北分区1984.1方松熹舟山群岛的方言1984.1叶祥芩关于苏州方言的调类1984.1张盛裕银川方言的声调1984.1甄尚灵遂宁方言形容词的生动形式1984.1贺巍获嘉方言形容词的后置成分1984.1黄雪贞永定(下洋)方言自成音节的鼻音1984.1张惠英“何”与“何物”1984.1林茂灿北京话两字组正常重音的初步实验1984.1颜景助北京话两字组正常重音的初步实验1984.1孙国华北京话两字组正常重音的初步实验1984.1张成材商县(张家塬)方言单音词汇释(二)1984.1 颜逸明南通金沙话的归类1984.2敖小平南通金沙话的归类1984.2叶祥芩靖江县内吴语与官话的分界1984.2钱兴奇靖江县内吴语与官话的分界1984.2蔡国璐丹阳方言的分区1984.2曹剑芬沙洲县的方言1984.2周维勋沙洲县的方言1984.2鲍士杰浙江东南沿海的吴语与闽语1984.2傅佐之平阳蛮话的性质1984.2郑张尚芳平阳蛮话的性质1984.2熊正辉怎样求出两字组的连读变调规律1984.2傅国通武义方言的连读变调变调1984.2白宛如广州话元音变化举例1984.2张盛裕潮阳方言的训读字1984.2梁猷刚琼州方言的训读字1984.2张成材商县(张家塬)方言单音词汇释(三)1984.2黄典诚闽语的特征1984.3张振兴福建省龙岩市境内闽南话与客家话的分界1984.3台湾省语言地图八幅1984.3张成材青海省汉语方言的分区1984.3俞敏哥儿、哥儿俩、哥儿们1984.3翁寿元无锡方言本字考1984.3梁猷刚琼州方言的训读字(二)1984.3李申徐州方言词汇续稿1984.3叶祥芩苏浙皖三省交界处的方言1984.4许宝华北片吴语内部的异同1984.4汤珍珠北片吴语内部的异同1984.4游汝杰北片吴语内部的异同1984.4方松熹吴语在江西省境内的分布1984.4傅国通吴语在江西省境内的分布1984.4傅佐之吴语在江西省境内的分布1984.4颜逸明吴语在江西省境内的分布1984.4严振洲吴语在江西省境内的分布1984.4钱文俊吴语在江西省境内的分布1984.4翁寿元读《苏南和上海吴语的内部差异》1984.4梁猷刚广东省海南岛汉语方言的分类1984.4梁猷刚海南岛琼文话与闽语的关系1984.4俞敏北京音系的成长和它受的周围影响1984.4贺巍洛阳方言记略1984.4陈洁雯上古音复声母:粤方言一个半音节的字所提供的佐证1984.4 张喆生徐州方言单音词汇释(一)1984.4苏晓青徐州方言单音词汇释(一)1984.4吕永卫徐州方言单音词汇释(一)1984.4庆祝吕叔湘先生从事语言教学与研究工作六十年1985.1李荣官话方言的分区1985.1崔荣昌四川方言的形成1985.1陈宁萍宁波方言的变调现象1985.1李行德广州话元音的音值及长短对立1985.1郑张尚芳蒲城方言的南北分区1985.1张大旗长沙话“得”字研究1985.1许宝华吴语在溧水县境内的分布1985.1汤珍珠吴语在溧水县境内的分布1985.1游汝杰吴语在溧水县境内的分布1985.1梁猷刚语言复杂的海南岛儋县那大镇1985.1张喆生徐州方言单音词汇释(二)1985.1苏晓青徐州方言单音词汇释(二)1985.1吕永卫徐州方言单音词汇释(二)1985.1李荣关于汉语方言分区的几点意见(一)1985.2梁猷刚广东省北部汉语方言的分布1985.2鲍明炜苏北江淮话与北方话的分界1985.2颜景常苏北江淮话与北方话的分界1985.2贺巍河南省西南部方言的语音异同1985.2翁寿元无锡方言的归属1985.2刘勋宁现代汉语句尾“了”的来源1985.2张盛裕敦煌音系记略1985.2白宛如南宁白话[Âai33]与广州话的比较1985.2许宝华上海方言的熟语(一)1985.2汤珍珠上海方言的熟语(一)1985.2钱乃荣上海方言的熟语(一)1985.2李荣关于汉语方言分区的几点意见(二)1985.3贺巍河南山东皖北苏北的官话(稿)1985.3张振兴闽语的分区(稿)1985.3杨焕典广西的汉语方言(稿)1985.3梁振仕广西的汉语方言(稿) 1985.3李谱英广西的汉语方言(稿)1985.3刘村汉广西的汉语方言(稿)1985.3张洪年镇江方言的连续变调1985.3熊正辉南昌方言的文白读1985.3钱曾怡山东平度方言内部的语音差别1985.3曹志耘山东平度方言内部的语音差别1985.3罗福腾山东平度方言内部的语音差别1985.3黄雪贞福建永定(下洋)方言语音构造的特点1985.3 许宝华上海方言的熟语(二)1985.3汤珍珠上海方言的熟语(二)1985.3钱乃荣上海方言的熟语(二)1985.3李荣三个单字调的方言的调类1985.4钱曾怡山东方言的分区1985.4高文达山东方言的分区1985.4张志静山东方言的分区1985.4周振鹤湖南省方言区画及其历史背景1985.4游汝杰湖南省方言区画及其历史背景1985.4湖南省汉语方言地图三幅1985.4汉语方言学会第三届学术讨论会1985.4刘村汉广西蒙山语言图说1985.4闭克朝桂南平话的入声1985.4梁德曼四川省渡口市方言的现状和未来1985.4陈慧英广州话的“噉”[kŒm35]和“咁”[kŒm33] 1985.4 潘家戆山西闻喜方言古帮组声母字的读音1985.4郑戆德福州方言的“有”字句1985.4许宝华上海方言的熟语(三)1985.4汤珍珠上海方言的熟语(三)1985.4钱乃荣上海方言的熟语(三)1985.4傅国通吴语的分区(稿)1986.1蔡勇飞吴语的分区(稿)1986.1鲍士杰吴语的分区(稿)1986.1方松熹吴语的分区(稿)1986.1傅佐之吴语的分区(稿)1986.1郑张尚芳吴语的分区(稿)1986.1郑张尚芳皖南方言的分区(稿)1986.1颜森江西方言的分区(稿)1986.1孙维张吉林方言分区略说1986.1路野吉林方言分区略说1986.1李丽君吉林方言分区略说1986.1贺巍冀鲁豫三省毗连地区的方言分界1986.1董绍克山东阳谷梁山两县方言的归属1986.1卢今元吕四方言记略1986.1李行健天津方言词汇(一)1986.1刘思训天津方言词汇(一)1986.1侯精一山西方言的分区(稿)1986.2温端政山西方言的分区(稿)1986.2田希诚山西方言的分区(稿)1986.2张盛裕陕甘宁青四省区汉语方言的分区(稿)1986.2 张成材陕甘宁青四省区汉语方言的分区(稿)1986.2 李荣温岭话“鹹淡”倒过来听还是“鹹淡”1986.2 叶祥芩赣东北方言的特点1986.2陈淑静河北保定地区方言的语音特点1986.2黄雪贞成都市郊龙潭寺的客家话1986.2梁猷刚海南岛文昌方言音系1986.2何伟棠广东省增城方言音系1986.2冯爱珍福建省顺昌(城关)方言的连读变调1986.2 李行健天津方言词汇(二)1986.2刘思训天津方言词汇(二)1986.2刘俐李新疆汉语方言的分区(稿)1986.3周磊新疆汉语方言的分区(稿)1986.3贺巍东北官话的分区(稿)1986.3郭正彦黑龙江方言分区略说1986.3崔荣昌四川省西南官话以外的汉语方言1986.3崔荣昌四川境内的“老湖广话”1986.3李锡梅四川境内的“老湖广话”1986.3刘光亚贵州省汉语方言的分区1986.3张振兴广东省雷州半岛的方言分布1986.3梁猷刚广西钦州地区的语言分布1986.3李崇兴宜都话的两种状态形容词1986.3李行健天津方言词汇(三)1986.3刘思训天津方言词汇(三)1986.3贺巍河北省北京市天津市方言的分区(稿)1986.4 钱曾怡河北省北京市天津市方言的分区(稿)1986.4 陈淑静河北省北京市天津市方言的分区(稿)1986.4 侯精一晋语的分区(稿)1986.4黄雪贞西南官话的分区(稿)1986.4鲍厚星湖南方言的分区1986.4颜森湖南方言的分区1986.4李大业兴和音系略说1986.4巢宗祺苏州方言中“勒笃”等的构成1986.4张宁昆明方言单音词汇释1986.4李行健天津方言词汇(四)1986.4刘思训天津方言词汇(四)1986.4国际语音学会关于国际音标的说明1987.1俞敏北京话全浊平声送气解1987.1马希文北京方言里的“着”1987.1朱建颂武汉方言的重叠式1987.1汪平湖北省西南官话的重叠式1987.1张宁昆明方言的重叠式1987.1翟时雨陕西省南部地区方言的归属1987.1张振兴广东省中山市三乡闽语1987.1何伟棠广东省增城方言的变调1987.1蔡权广西廉州方言音系1987.1周祖瑶广西容县方言的小称变量1987.1汪平苏州方言的特殊词汇1987.1黄雪贞客家话的分布与内部异同1987.2罗杰瑞邵武方言的归属1987.2梁德曼成都方言名词的重叠式1987.2刘自力仁寿方言名词的重叠式1987.2张惠泉贵阳方言动词和重叠式1987.2方松熹舟山方言两字组的连读变调1987.2张盛裕银川方言三字组的连调1987.2贺巍获嘉方言的轻声1987.2杨顺安五度字调模型在合成汉语语音中的应用1987.2 万幼斌鄂州方言词语举例1987.2《国际语音学会关于国际音标的说明》补正1987.2熊正辉广东方言的分区1987.3林焘北京官话区的划分1987.3钱曾怡河北省东南部三十九县市方音概况1987.3曹志耘河北省东南部三十九县市方音概况1987.3罗福腾河北省东南部三十九县市方音概况1987.3石明远山东省莒县方言音系1987.3周庆生郑州方言的声韵调1987.3李蓝贵州大方方言名词和动词的重叠式1987.3涂光禄贵阳方言的名词重叠式1987.3杨发兴湖北长阳方言名词和动词的重叠式1987.3冯爱珍福建省顺昌县境内方言的分布1987.3锺隆林湖南省来阳方言记略1987.3周日健广东省惠阳客家话音系1987.3日本国语言学家桥本万太郎教授逝世1987.3张均如记南宁心圩平话1987.4李未广西灵川平话的特点1987.4黄雪贞惠州化的归属1987.4张振兴广东海康方言记略1987.4汉语方言学会第四届学术讨论会1987.4储诚志安徽岳西方言的同音字汇1987.4李济源湖南娄底方言的同音字汇1987.4刘丽华湖南娄底方言的同音字汇1987.4颜清徽湖南娄底方言的同音字汇1987.4谢伯端嘉禾土话“一二两”的读音及用法1987.4黄继林扬州方言里的“蛮”和“稀”1987.4林连通福建永春方言词汇(一)1987.4方言编辑部李方桂1988.1李荣渡江书十五音序1988.1平田昌司闽北方言“第九调”的性质1988.1鲍士杰浙江西北部吴语与官话的分界1988.1刘俐李焉耆音系记略1988.1崔荣昌四川乐至县“靖州腔”音系1988.1应雨田湖南安乡方言记略1988.1黎纬杰广州话量词举例1988.1林连通福建永春方言词汇(二)1988.1《中国语言地图集》出版1988.2梁敏广西壮族自治区各民族语言的互相影响1988.2 张均如广西壮族自治区各民族语言的互相影响1988.2 朱建颂武汉方言的演变1988.2刘勋宁陕北清涧话的归属1988.2陈淑静河北满城方言的特点1988.2吴英俊海南省儋州方言单字音表1988.2高福生安义方言同音字汇1988.2傅国通武义方言数词和量词的变调1988.2刘村汉广西平南白话形容词的重叠式1988.2肖伟良广西平南白话形容词的重叠式1988.2施其生汕头方言动词短语重叠式1988.2俞敏北京话本字劄记1988.2张华文《昆明方言单音词汇释》补正1988.2黄雪贞湖南江永方言音系1988.3汪平常州方言的连读变调1988.3俞光中嘉兴方言同音字汇1988.3甄尚灵《西蜀方言》与成都语音1988.3Peter Ladefoged 国际音标的修订1988.3李荣“捐”字的音1988.3颜景助北京话三字组重音的声学表现1988.3林茂灿北京话三字组重音的声学表现1988.3黄雪贞客家方言声调的特点1988.4俞敏北京话口语“看不见、找不着”一类词1988.4刘育林陕北方言略说1988.4张盛裕湖南桃江(高桥)方言同音字汇1988.4汪平湖南桃江(高桥)方言同音字汇1988.4沈同湖南桃江(高桥)方言同音字汇1988.4冯爱珍福建省福清方言的语音系统1988.4郑戆德福州方言形容词重叠式1988.4俞光中嘉兴方言本字考1988.4项梦冰连城(新泉)话相当于北京话“的”字的语法成分1989.1 徐丹北京口语中非指人的“他(它)”1989.1郭建荣孝义方言降升调韵母中的间歇1989.1翟英谊山西娄烦方言同音字汇1989.1崔荣昌四川达县“长沙话”记略1989.1沈同祁门方言的语音特点1989.1张光宇海口方言的声母1989.1冯成豹海南省板桥话的语音特点1989.1张振兴闽语的分布和人口1989.1颜森黎川方言的仔尾和儿尾1989.1翁寿元无锡方言本字续考1989.1周一民《北京方言词典》订正1989.1丁声树河南省遂平方言记略1989.2丁声树方言调查词汇手册1989.2李荣丁声树1989.2熊正辉跟丁声树先生在昌黎调查方言1989.2谢自立苏州方言里的语缀(一)1989.2刘丹青苏州方言里的语缀(一)1989.2石汝杰苏州方言里的语缀(一)1989.2汪平苏州方言里的语缀(一)1989.2张家茂苏州方言里的语缀(一)1989.2白宛如广州话中的省略性变音1989.2黄雪贞客家方言声调的特点续论1989.2赵日新安徽绩溪方言音系特点1989.2胡士云涟水方言同音字汇1989.2夏剑钦浏阳南乡方言本字考1989.2吴建生永济方言咸山两摄韵母的分化1989.2李改样水济方言咸山两摄韵母的分化1989.2方言1979——1988年英文总目录1989.2李荣中国的语言和方言1989.3海外华人人口资料三份1989.3张振兴漳平(永福)方言的文白异读(一)1989.3 史瑞明杭州方言里儿尾的发音1989.3熊正辉南昌方言同音字汇1989.3鲍厚星湖南邵阳方言音系1989.3张成材商县方言两字组的连续变调1989.3梁玉璋福州方言的“囝”字1989.3谢自立苏州方言里的语缀(二)1989.3刘丹青苏州方言里的语缀(二)1989.3石汝杰苏州方言里的语缀(二)1989.3汪平苏州方言里的语缀(二)1989.3张家茂苏州方言里的语缀(二)1989.3刘勋宁陕北清涧话的逆序词1989.3汪国怀淮安方言单音形容词汇释1989.3稿约.音标及其他记音符号1989.3方言1979——1988年英文总目录1989.3李荣汉语方言的分区1989.4《中国语言地图集》目录1989.4詹伯慧珠江三角洲粤方言的常用词1989.4张日昇珠江三角洲粤方言的常用词1989.4张盛裕潮阳方言形容词的程度状语补语与宾语1989.4 李如龙闽南方言的“相”和“厮”1989.4张振兴漳平(永福)方言的文白异读(二)1989.4 汉语方言学会第五届学术讨论会1989.4第二届国际粤方言研讨会1989.4翟英谊娄烦方言的声韵调1989.4凌培《二拍》中湖州方言词语汇释1989.4钱嘉猷《二拍》中湖州方言词语汇释1989.4熊正辉官话区方言分ts t§的类型1990.1刘斌赣榆(刘沟)方言同音字汇1990.1彭小川广东南海(沙头)方言音系1990.1陈忠敏鄞县方言同音字汇1990.1曹志耘金华汤溪方言帮母端母的读音1990.1张振兴漳平(永福)方言的文白异读(三)1990.1 应雨田湖南安乡方言的儿化1990.1李锡梅江津方言词尾“头”和方位词“高”1990.1 朱永锴香港粤语词语汇释1990.1颜清徽湖南娄底方言词汇(一)1990.1刘丽华湖南娄底方言词汇(一)1990.1石明远古庄章知三组声母在莒县方言的演变1990.2苏晓青海州方言同音字汇1990.2乔全生山西汾西方言的归属1990.2万幼斌鄂州方言儿化1990.2冯爱珍福清方言声母与《广韵》声母比较1990.2 贺巍获嘉方言的语法特点1990.2项梦冰连城(新泉)话反复问句1990.2张惠英广州方言词考释(一)1990.2贺阳北京牛街地区回民话中的借词1990.2颜清徽湖南娄底方言词汇(二)1990.2刘丽华湖南娄底方言词汇(二)1990.2蒋希文黔东南汉语方言1990.3董正谊湖南省攸县方言记略1990.2陈昌仪余干方言同音字汇1990.3梁玉璋武平县中山镇的“军家话”1990.3张树铮山东省寿光方言的形容词1990.3陈有恒湖北蒲圻话的人称代词1990.3喻遂生重庆方言的“倒”和“起”1990.3肖黎明贵州省沿河白话的“些”字1990.3黄佩文《北京话单音词典》再补1990.3颜清徽湖南娄底方言词汇(三)1990.3刘丽华湖南娄底方言词汇(三)1990.3李荣颱风的本字(上)1990.4罗杰瑞江山方言中类似闽语的成份1990.4冯爱珍福清方言韵母与《广韵》韵母的比较1990.4 卢今元吕四方言里的阳上字1990.4詹伯慧广东境内三大方言的相互影响1990.4何伟棠广东增城方言同音字汇1990.4顾黔泰兴方言同音字汇1990.4蔡权廉州方言形容词的特殊形式及其用法1990.4 第二届闽方言学术研讨会1990.4颜清徽湖南娄底方言词汇(四)1990.4刘丽华湖南娄底方言词汇(四)1990.4汪国怀淮安方言单音动词汇释1990.4李荣颱风的本字(中)1991.1曾宪通明本潮州戏文所见潮州方言述略1991.1邱尚仁南城方言的语音系统1991.1周磊吉木萨尔方言同音字汇1991.1孟庆海阳区方言两字组连读变调1991.1李永明新加坡潮州话的外语借词和特殊语1991.1 林彬吴川方言新属称谓词1991.1黄雪贞湖南江永方言词汇(一)1991.1李荣山西省方言志丛书序1991.2李荣山东省方言志丛书序1991.2。

方言学史谢留文:汉语方言研究70年(三)【转发】第四章汉语方言研究70年第四节汉语方言学的多元化期(2005年至今)进入21世纪,中国语言学界逐步走向国际化,研究视野进一步拓宽。

汉语方言研究一方面继续保持传统,语音词汇语法调查研究并举,深度和广度都得到了拓展。

另一方面,一批来自语言学其他领域的学者,引进借鉴国外语言学的理论与方法,研究汉语方言,汉语方言的研究呈现出多元化的新气象。

中国的语言学者们利用丰富的汉语方言材料,逐步探索具有汉语特色的方言研究理论与方法。

一、继承传统,立足方言田野调查进入21世纪以来,方言工作者继承和发扬了汉语方言学界的优良传统,立足方言田野调查,出版了一批新的有分量的方言调查报告。

(一)邢向东主编《陕西方言重点调查研究丛书》,2002年开始共出版8种,其中平利(周政2009)、西安(兰宾汉2011)、合阳(邢向东、蔡文婷2010)、白河(柯西钢2013)、吴堡(邢向东、王兆富2014)、韩城(秋谷裕幸、徐朋彪2016)、岐山(吴媛、韩宝育2016)由中华书局先后出版,绥德(黑维强2016)由北京师范大学出版。

(二)郑作广、林亦主编《桂北平话与推广普通话研究》,2005—2006年由广西民族出版社共出版11种广西(全州、兴安、资源、灌阳、临桂义宁、临桂两江、永福、阳朔、钟山、贺州、富川)单点方言调查报告。

(三)刘纶鑫主编《客赣方言研究系列丛书》,2005—2008年由中国社会科学出版社、文化艺术出版社出版12种客赣方言(江西南昌、都昌阳峰、抚州、贵溪樟坪、芦溪、瑞金、铅山,湖南汝城、岳阳柏祥,安徽宿松、四川成都泰兴,台湾诏安)单点调查报告。

(四)鲍明炜、顾黔主编《江苏方言研究丛书》,2011年由中华书局出版第一批5种单点方言调查报告:《苏州方言研究》(汪平)、《涟水方言研究》(胡士云)、《赣榆方言研究》(苏晓青、万连增)、《海门方言研究》(王洪钟)、《盐城方言研究》(蔡华祥),2015年出版《泰兴方言研究》(顾黔)。

湖北省武汉市江岸区2023—2024学年高一下学期期末质量检测语文试卷一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,18分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:方言是语言多样性的重要体现,承载着不同的地域文化和风土人情。

在经济、文化等方面都快速发展的新时期,各地域之间的地理隔被打破,人类的社会交际活动也日益频繁,因此形成了空前活跃的语言大交流格局,使得各地方言正面临着前所未有的挑战,有的甚至走向濒危和消亡,严重地威胁到了方言文化的多样性发展。

新时期以来,党和政府高度重视方言文化的保护和传承工作。

2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,首次提出了“保护传承方言文化”的口号。

2015年至今,在教育部、国家语委和财政部的支持下,以曹志耘教授为首席专家的中国语言资源保护工程顺利开展,全国共调查了1289个汉语方言点和429个少数民族语言点,另外,还出版了一系列方言文化成果,如《中国语言文化典藏》《中国濒危语言志》。

2022年9月29日,“推动新时代国家语言文字事业高质量发展论坛”发布了《中国语言文化典藏》(第二辑)20册新成果。

这些都为传承中华优秀传统方言文化,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展贡献了力量。

一个地区的方言文化是维系人民群众情感认同和身份认同的重要依据。

唐代诗人贺知章有“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的感慨,客家人有“宁卖祖宗田,不忘祖宗言”的祖训。

他们所表达的都是对乡音的重视,也反映了中国人民自古以来就铭记于心的浓浓的家乡情怀,这种情怀毫无保留地通过方言文化展示出来。

保护和传承方言文化,有利于创造一个和谐、平衡的“方言生态”。

所谓“方言生态”,指的是一种语言内部的个体语和共同语既排斥竞争,又合作共赢的关系。

随着推普工作的深入,普通话业已占据语言主体地位,而作为地域变体的方言,其生存空间日益缩小,有些地区甚至出现“方言生态”失衡的问题。

不可忽视的语言文化的传承载体——地方普通话麻彩霞【期刊名称】《《语文学刊》》【年(卷),期】2019(039)005【总页数】7页(P111-117)【关键词】语言文化; 地方普通话; 方言; 语保工程【作者】麻彩霞【作者单位】内蒙古师范大学文学院内蒙古呼和浩特 010022【正文语种】中文【中图分类】H17地方普通话是带有方言色彩的普通话,是各个方言区客观存在的语言现象,在各方言区的语言生态中占有重要地位。

一直以来,国内语言学界受结构主义语言学思想的影响把研究对象看成是静态的、同质的,往往重视对普通话和方言这样纯语言的研究,国家和政府也更多是对普通话的推普和方言的保护问题倾注较多,但对于普通话和方言混合在一起的,而且是各方言区绝大多数人都在使用的地方普通话却缺乏应有的关注。

李宇明指出:“近年来对地方普通话有些讨论,地方普通话开始被纳入研究的视野,但是,总体上看对它的研究还十分薄弱。

”[1]359我们认为,地方普通话作为一种异质的、动态的语言形式,是各地区语言生活中绝大多数人使用的交际工具,就应该成为学界不可忽视的研究对象。

从地域语言文化的保护和传承角度来看,地方普通话也是一种地域语言文化重要的承载工具。

随着普通话推广力度的加大,现代化、城镇化进程的加剧,各地方言的弱化已经成为不争的事实,语言资源流失的形势非常严峻。

“尽管在今天,汉语方言的濒危和衰亡可能是个别或局部现象,但从趋势上看,将会是全面性和根本性的。

”[2]207-214地方普通话既然成为各地区语言交际的重要形式,因此,地方普通话在一定程度上必然会承担起传承地域文化的重任。

一、地方普通话的研究现状笔者认为,无论是学界还是政府的相关部门实施的语保工程,虽然已经开始关注地方普通话,但地方普通话还没有引起足够的重视。

学界开始关注地方普通话是在20世纪80年代。

如林宝卿、陈亚川、李如龙、姚佑椿等学者纷纷撰文对地方普通话展开了讨论,其中姚佑椿先生明确呼吁“应该开展对地方普通话的研究”。

汉语方言被动标记的复杂性与规律性王统尚【期刊名称】《《长江学术》》【年(卷),期】2019(000)004【总页数】6页(P99-104)【关键词】被动句; 汉语方言; 被动标记; 语言类型学【作者】王统尚【作者单位】武汉大学文学院湖北武汉430072【正文语种】中文标记理论(Markedness Theory)作为结构主义语言学的重要理论之一,最初用在语音研究方面,后来引入语法和词汇领域,使语法研究也获得了新的解释力。

沈家煊指出:“语言中的标记现象是指一个范畴内部存在的某种不对称现象”,“有标记和无标记在语言分析的所有层次上都起作用,这叫做标记现象的普遍性。

除了在语音和形态(词法)上,句法上像被动句和主动句的对立,否定句和肯定句的对立也都是有标记和无标记的对立”。

①沈家煊:《不对称和标记论》,北京:商务印书馆2015 年版,第23、25 页。

主动句和被动句是人类语言普遍存在的两个对立的句法形式,汉语中也是如此。

主动句往往是无标记的,被动句往往是有标记的。

虽然汉语也有无标记的被动句,但这并不是研究的重点。

王力先生曾明确指出:“当我们讨论被动式的时候,指的是具有结构特点的被动式,而不是概念上的被动。

”②王力:《汉语史稿》,北京:中华书局1980 年版,第419、420 页。

因此,王力先生在讨论被动式时将“可”字句及其类似结构撇开,也把借用一般主动的形式来表示被动的意义的句子撇开(如“门开了”),而重点讨论有被动标记的被动句。

汉语被动标记什么时候开始出现的呢?王力先生认为:“在远古汉语里,在结构形式上没有被动和主动的区别。

直到甲骨文金文里也还是这种情况。

真正的被动式在先秦是比较少见的,而且它的出现是春秋以后的事。

”③王力:《汉语史稿》,北京:中华书局1980 年版,第419、420 页。

不过据唐钰明、周锡的考察,“先秦汉语被动式的起源,应上溯至商代。

商代被动式为数不多,形式单一,于字式是最早出现的形式”。

语言教学与研究2012年第5期汉语方言研究愿景*曹志耘提要本文在分析汉语方言研究历史、现状以及所面临的形势的基础上,提出了从“学理研究”到“问题研究”转型的主张。

呼吁研究者把目光从方言内部转向方言外部,从方言本体转向方言的使用者、方言生存的环境以及方言所承载的文化,去关注、解答和解决方言在使用及发展中出现的各种问题,让自己的研究工作为社会服务。

关键词汉语方言;方言文化;问题研究《现代汉语词典》“愿景”:所向往的前景。

本文所谈的是笔者个人对汉语方言研究“所向往的前景”。

一汉语方言学的发展已接近一个世纪的历史。

自从进入新世纪以来,汉语方言调查研究工作取得了长足的发展,具体表现在以下各个方面。

1.研究队伍不断壮大本专业的硕士生、博士生培养体系日趋完备,具有博士学位的专业人才越来越多。

不少高校成立了以方言为主要研究对象的研究机构,例如北京语言大学语言研究所、暨南大学汉语方言研究中心、陕西师范大学西北方言与民俗研究中心、山东大学方言研究中心、南京大学方言与文化研究所、南昌大学客赣方言与语言应用研究中心、湖南师范大学方言研究所、湖南科技大学湖南省方言与民俗文化研究基地,等等。

2.学术活动非常活跃除了“全国汉语方言学会年会”这样的全国性、综合性学术会议以外,每年还举办多个分区或专门性的学术会议。

分区会议涉及各大方言区或方言地区,尤以粤语、闽语、客家话、吴语、官话、东南方言、海外汉语方言学术研讨会最为频繁,专门性会议例如地理语言学、濒危方言、方言民俗、方言语法学术研讨会等等。

3.研究方法和技术手段有了很大的进步在汉语方言调查研究当中,在沿袭传统的描写、比较、分析方法的同时,越来越多的人运用了地理语言学、社会语言学、实验语音学等学科的理论方法,以及新型录音摄像设备、电脑绘图技术、方言调查处理软件、数据库等等,尤其是数据库已经成为方言研究的重要工具。

此外,地*本文研究受教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国方言文化典藏”(11JZD035)资助。

理信息技术、网络技术等也开始逐渐与方言调查研究相结合。

4.研究成果丰硕据笔者不完全的统计,2001-2010年十年间,大陆出版的方言专著151部,仅《方言》、《中国语文》两家杂志发表的方言论文就达644篇,国家社科基金和教育部人文社科研究项目立项的方言研究课题达105项。

也是在这个时期,汉语方言学者完成了规模宏大的《汉语方言地图集》的调查编写工作(已于2008年出版),完成了《中国语言地图集》的修订增订工作(尚未出版),在《现代汉语方言大词典》分卷本的基础上编写出版了《现代汉语方言大词典》综合本(2002)。

此外,还创办了《中国方言学报》(全国汉语方言学会)、《粤语研究》(澳门粤方言学会)等刊物,与已有的《方言》杂志、《吴语研究》、《湘语研究》、粤语会议论文集、闽语会议论文集、客家话会议论文集等一起,构成了一个比较全面丰富的汉语方言学术园地。

二现代化、全球化、城市化、网络化这“四化”彻底改变了当今中国的社会结构和生活方式。

在这种大变革中,作为人类社会最重要的交际工具,各种语言方言也不可避免地产生了激烈的碰撞,延续千百年的语言格局和语言生态发生了巨大的、不可逆转的改变。

随着这种碰撞和改变,各种各样的语言问题、方言问题应运而生。

以汉语方言领域来说,目前在方言文学创作、方言歌谣曲艺整理、方言节目表演、方言教学、方言用字、方言人名地名、方言鉴别和刑侦、方言信息处理、方言规划、方言政策等等方面,都存在大量悬而未决的问题。

其中,最突出、最严峻的问题无疑是方言的生存危机和保存保护问题。

在当今社会中,汉语方言的使用空间越来越小,功能越来越弱,总体上呈现出日益萎缩的态势,有些方言甚至已经走上消亡之路。

从目前的情况来看,这一现象所引发的问题主要表现在两个方面:第一,造成方言所承载的传统文化、民间文化、地域文化和族群文化的信息严重流失,结果造成文化断裂、文化雷同和文化苍白,对我国优良的语言文化多样性造成严重的和不可挽回的破坏。

第二,语言权、母语权是人权的重要体现,同时,方言是一个区域或一个族群内部认同的主要标志,方言的萎缩、消亡大大弱化甚至消解了既有的母语权益以及区域认同和族群认同。

这种状况越来越引发方言使用者的焦虑感和危机感,并促使他们奋起保护方言。

在现体制下,这种行为很容易造成社会对立和冲突。

在这样的形势面前,作为政府、学术界、社会大众三者中的一方,汉语方言学界应当采取什么样的态度和对策呢?应当作出什么样的行动呢?这是学术界和学者个人都无法回避的问题。

自索绪尔以来,语言学在发展过程中虽然也产生了像“社会语言学”这样把语言与社会因素联系起来的学科,但从总体上说,近百年的语言学基本上都把目光和精力投注在了语言结构本身或者说语言内部。

方言学是语言学的组成部分,亦莫能外。

汉语方言学自诞生以来,一直致力于汉语方言本体现象的调查和研究,并取得了巨大的成就。

从汉语方言自身的复杂性和特殊性来看,方言本体的调查和学理研究工作依然任重而道远,我们这些方言工作者即使穷其一生也仍然无法全部完成这项工作。

然而,这是否意味着我们可以继续只局限于方言的学理研究而不去关注与方言相关的各种“问题”呢?对于部分学者来说,继续做这样的研究是无可厚非的。

但对于整个汉语方言学来说,显然是不可以的。

因为这已不完全是学者个人选择的问题,而是一种历史选择,是一种历史使命。

在这个历史性的时刻,汉语方言研究工作者应该自觉适应外部形势的变化,及时调整学科的重点和方向,应该把目光从方言内部转向方言外部,从方言本体转向方言的使用者、方言生存的环境以及方言所承载的文化,应该去关注、解答和解决方言在使用及发展中出现的各种问题,应该让我们的研究工作为社会服务。

三这种学术转型就是笔者个人对汉语方言研究的一个愿景,为了方便起见,本文称之为“面向问题”。

早在1919年,胡适先生就发表了著名的《多研究些问题,少谈些“主义”》一文。

他指出:“要知道舆论家的第一天职,就是细心考察社会的实在情形。

”“凡是有价值的思想,都是从这个那个具体的问题下手的。

”然而,当时社会上的实际情况是空谈成风,各种理论、口号、“主义”满天飞,“偏向纸上的学说,不去实地考察中国今日的社会需要究竟是什么东西”。

有鉴于这种“高谈主义的危险”,他大声疾呼:“请你们多提出一些问题,少谈一些纸上的主义。

”“请你们多多研究这个问题如何解决,那个问题如何解决,不要高谈这种主义如何新奇,那种主义如何奥妙。

”(胡适1983:342)可见,“面向问题”不是什么新主张。

从历史上看,我国的方言调查往往是与民风民俗、诗歌歌谣的采集记录以及训读古籍的需求等结合在一起的。

周秦时代,中央王朝每年八月就要派輶轩使者到各地去采集方言民俗,西汉扬雄《輶轩使者绝代语释别国方言》正是在这种传统背景下诞生的。

上世纪初叶的1918年,北京大学成立了“歌谣研究会”,发起了搜集民间歌谣的运动。

在歌谣调查整理工作中,人们自然遇到了方言词的用字、注音、释义等问题,于是提出了调查方言的要求,认为“研究方言,可以说是研究歌谣的第一步基础工夫”(沈兼士《今后研究方言之新趋势》,载《歌谣》纪念增刊,1923年12月,此处引自沈兼士1986:42)。

可以说,现代汉语方言的调查首先是出于民间歌谣调查研究的需要,而由“歌谣派”提出来的(游汝杰2004:237)。

在现代汉语方言学的发展过程中,也一直有人关注方言与文化的关系,关注方言的应用问题。

远者如罗常培先生的《从客家迁徙的踪迹论客赣方言的关系》(罗常培1989:150-161),贺登崧(W.A.Grootaers)神父对山西、河北等地方言、民俗和宗教现象的调查(参看贺登崧2003:157-163)。

近者如周振鹤、游汝杰的《方言与中国文化》(1986),该书论及方言与移民、方言地理与人文地理、历史方言地理与文化背景、方言与地名、方言与地方文艺、方言与民俗等一系列重大问题。

其后有林伦伦《潮汕方言与潮汕文化》(1991),王建设《泉州方言与文化》(1994),侯精一《平遥方言民俗语汇》(1995),李如龙等《福建双方言研究》(1995),崔荣昌《四川方言与巴蜀文化》(1996),张映庚《昆明方言的文化内涵》(1997),李如龙《福建方言》(1997),李如龙《方言学应用研究文集》(1998),罗福腾《汉语方言与民间文化新观察》(1998),罗昕如《湖南方言与地域文化研究》(2001),刘镇发《客家———误会的历史、历史的误会》(2001),詹伯慧等《广州话正音字典》(2002),黄尚军《四川方言与民俗》(2002),徐波《舟山方言与东海文化》(2004),邢向东主编《西北方言与民俗研究论丛》(2004),甘于恩主编《七彩方言———方言与文化趣谈》(2005),邢向东主编《西北方言与民俗研究论丛(二)》(2006),邵慧君、甘于恩《广东方言与文化探论》(2007),伍云姬《湘西瓦乡话风俗名物彩图典》(2007),李如龙、姚荣松主编《闽南方言》(2008),王新作《三峡峡口方言词汇与民俗》(2009),等等。

在日本,也有平田昌司等人的《中国の方言と地域文化》1-5分册出版(1994-1996)。

(曹志耘2005)此外,应该指出,20世纪50年代开展的汉语方言普查工作在很大程度上是为推广普通话的目的服务的。

近几年来,随着方言生存危机的日益加重,社会各界对保护方言的呼声越来越高,汉语方言学界也有越来越多的人开始关注方言的保存和保护问题,并开展了相关的调查研究工作。

例如,自2001年起,中国社会科学院设立了“中国濒危语言方言调查研究与新编《中国语言地图集》”课题(张振兴主持),迄今已出版丘学强《军话研究》(2005)、陈立中《黑龙江站话研究》(2005)、陈云龙《旧时正话研究》(2006)等著作。

自2008年以来,国家语委和教育部语信司牵头组织了“中国语言资源有声数据库建设”项目,计划对全国所有汉语方言县的有声语料进行调查记录和保存,目前已在江苏、上海、北京、辽宁、广西先行实施。

2010年,由语文出版社申报的“中国方言民俗图典系列”(侯精一、李守业、曹志耘总主编)获得国家出版基金资助项目立项,并列入“十二五”国家重点图书出版规划,该项目拟采用图文结合的方式,编写出版20卷分地方言民俗图典,以反映中国方言民俗的概貌。

2011年,“中国方言文化典藏”获得教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目立项(详见下文)。

同时,“汉语方言博物馆”的建设工作也已被提出来(曹志耘2010),并在社会上得到积极的反响。

此外,“西北方言与民俗学术研讨会”自2004年以来已连续举行了5届,“濒危方言学术研讨会”已于2009、2011年连续举行了2届。

然而,从总体上来看,无论是科研管理部门的学术导向和评价体系,还是研究者本身的学术理念和学术兴趣,学理研究仍然占据绝对主流的地位。