第十一章叙事性作品

- 格式:ppt

- 大小:194.00 KB

- 文档页数:30

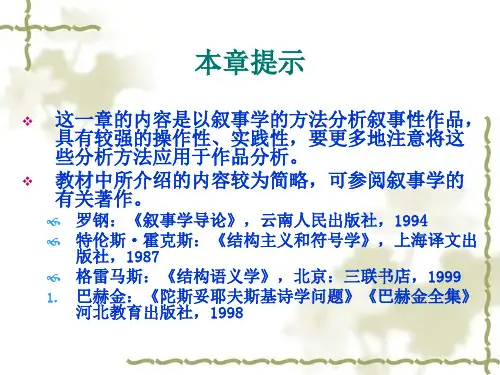

第十一章叙事性作品第一节叙事界定一、叙事理论与叙事学中外传统叙事理论叙事学的起源叙事学的发展1. 中外传统叙事理论亚里士多德《诗学》贺拉斯《诗艺》金圣叹的小说、剧本评点中国传统的叙事理论中国的叙事文学成熟于宋元以后中国的叙事理论明代后期发展形式:叙事作品的序、跋和评点●金圣叹的《水浒传》和《西厢记》评点叙事学的发展●意识形态叙事研究西方马克思主义学派的意识形态角度研究●20世纪90年代,借鉴女性主义、解构主义、精神分析学、历史主义、电影理论、计算机科学等众多理论和方法,形成所谓的“新叙事学”。

二、叙事的涵义与特征1.叙事的涵义文学三大体式:抒情诗戏剧叙事文(诗、剧本、小说)文学叙事的基本特征:第一,叙事的内容是社会生活事件过程。

第二,叙事是话语的虚构。

三、叙事的意识形态本质文学的本质的是意识形态话语。

文学叙事的意识形态本质制约着叙事的内容,也制约和影响着叙事的形式:(一)从叙事的内容看(二)从叙事方式来看四、叙事的构成叙述内容:被讲述的故事叙述话语:讲述故事的语句叙述动作:“叙述”活动本身1. 叙述内容2. 叙述话语3.叙述动作第二节叙述内容一、故事听故事和讲故事是一种人类的基本欲望(一)事件(二)情节(三)人物(四)场景二、结构叙述内容的基本成份是故事,而内容的存在形态则是结构。

三、行动一般行动逻辑基本形式是三段式序列:(1)可能性。

(2)变为现实。

(3)取得结果。

一个故事中的行动常常可能是几个行动序列的复合,最典型的形式有如下几种:①、首尾接续式。

②、中间包含式。

③、左右并连式。

第三节叙述话语一、文本时间与故事时间故事时间文本时间(叙事时间)时序时距频率二、视角第三人称叙述第一人称叙述第二人称叙述第四节叙述动作一、叙述者与作者二、叙述者与声音●“独白”式叙述●“复调”式叙述巴赫金(Mikhail Bakhtin,1895 —1975)巴赫金的“狂欢化”和“复调”理论,具有鲜明的人文理想精神。

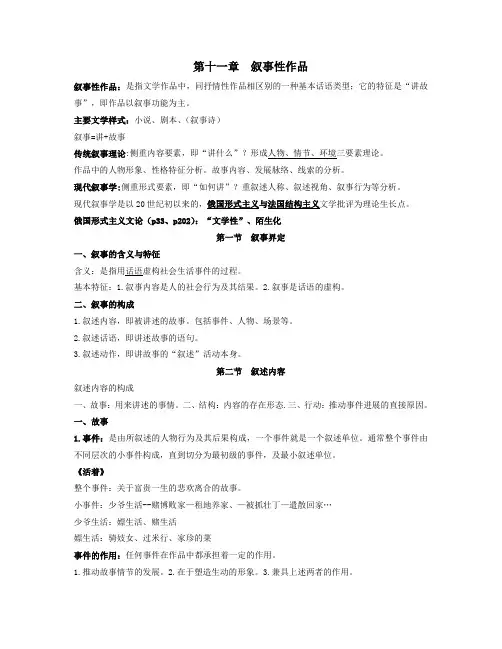

第十一章叙事性作品叙事性作品:是指文学作品中,同抒情性作品相区别的一种基本话语类型;它的特征是“讲故事”,即作品以叙事功能为主。

主要文学样式:小说、剧本、(叙事诗)叙事=讲+故事传统叙事理论:侧重内容要素,即“讲什么”?形成人物、情节、环境三要素理论。

作品中的人物形象、性格特征分析。

故事内容、发展脉络、线索的分析。

现代叙事学:侧重形式要素,即“如何讲”?重叙述人称、叙述视角、叙事行为等分析。

现代叙事学是以20世纪初以来的,俄国形式主义与法国结构主义文学批评为理论生长点。

俄国形式主义文论(p33、p202):“文学性”、陌生化第一节叙事界定一、叙事的含义与特征含义:是指用话语虚构社会生活事件的过程。

基本特征:1.叙事内容是人的社会行为及其结果。

2.叙事是话语的虚构。

二、叙事的构成1.叙述内容,即被讲述的故事。

包括事件、人物、场景等。

2.叙述话语,即讲述故事的语句。

3.叙述动作,即讲故事的“叙述”活动本身。

第二节叙述内容叙述内容的构成一、故事:用来讲述的事情。

二、结构:内容的存在形态.三、行动:推动事件进展的直接原因。

一、故事1.事件:是由所叙述的人物行为及其后果构成,一个事件就是一个叙述单位。

通常整个事件由不同层次的小事件构成,直到切分为最初级的事件,及最小叙述单位。

《活着》整个事件:关于富贵一生的悲欢离合的故事。

小事件:少爷生活--赌博败家—租地养家、—被抓壮丁—遣散回家…少爷生活:嫖生活、赌生活嫖生活:骑妓女、过米行、家珍的菜事件的作用:任何事件在作品中都承担着一定的作用。

1.推动故事情节的发展。

2.在于塑造生动的形象。

3.兼具上述两者的作用。

2. 情节:是指按照因果逻辑组织起来的一系列事件。

国王死了,不久王后也死去。

国王死了,不久王后也因伤心而死。

国王死了,不久王后也被人用毒害死。

情节设计,体现了作者的主观能动性。

3. 人物人物是事件、情节发生动因。

人物自身的二重性特点:行动元、角色。

行动元:人物是推动情节发展的行动要素。

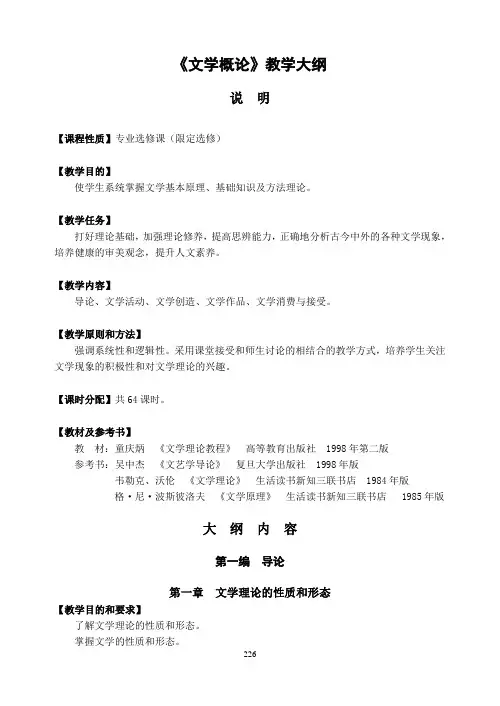

文学理论木木第一章:文学理论的性质和形态(一)文艺学:是一门以文学为对象,以揭示文学基本规律,介绍相关知识为目的的学科,包括文学理论、文学批评和文学史三个分支。

(二)三个分支的关系:1.互相联系、互相渗透、互相作用的,不是截然分开的。

2.文学理论要以文学史所提供的的大量材料和文学批评实践所取得的成果为基础。

3.反过来,文学史、文学批评又必须以文学理论所阐明的基本原理、概念、范畴和方法为指导。

总之,这三个分支,“你中有我,我中有你”,互相包含、互相切入、互相渗透。

(三)美国文艺学家M.H.艾布拉姆斯《镜与灯---浪漫主义文论及批评传统》提出文学四要素:作品、作家、世界、读者。

(四)从心理学的角度解释文学活动:移情说:德国学者立普斯心理距离说:英籍瑞士心理学家布洛直觉说:意大利美学家克罗齐原理说:瑞士心理学家荣格第二章:马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设(一)马克思主义文学理论的基石:艺术活动论艺术交往论艺术产生论艺术反映论文学的审美意识形态论人民文学论(二)20世纪人本主义文论的主要流派:英国科林伍德以“艺术即直觉即表现”论点著称的变现主义文学、文论英国文学家浮龙-李的“移情”说瑞士心理学家布洛的“心理距离”说德国心理学家考夫卡、美国心理学家鲁道夫-阿恩海姆为代表的格式塔心理学派艺术论第三章:文学作为活动(一)按照马克思所说的人脑掌握世界的不同方式,可以这样区分精神活动:①用理论方式掌握世界的精神活动,可以称为理论性或认识性的精神活动,如哲学、自然科学、社会科学;②用宗教方式掌握世界的精神活动,可以称为宗教性或幻象性的精神活动,如各种宗教意识的精神活动;③用实践---精神方式掌握世界的精神活动,称为伦理性或意志性的...如道德活动、伦理观念等;④用艺术方式掌握世界的精神活动,称为审美性或情感性的精神活动,如各门类的艺术。

(二)最早提出“艺术模仿自然”说的是:德谟克利特(三)“文之思也,其神远矣......吟咏之间,吐纳珠玉之声......故思理为妙,神与物游”出自刘勰《文心雕龙-神思》(四)俄国形式主义认为,文学的本质在于文学的形式,文学研究的正真对象应是作品的形式价值,是“文学性”,就是使一部作品成为文学的东西,主要包括文学的语言、结构和形式。

名词解释第一编导论第一章文学理论的性质和形态1.文艺学:文艺学是一门以文学为对象,以揭示文学基本规律,介绍相关知识为目的的学科,包括三个分支,即文学理论、文学批评和文学史。

2.文学活动:以文学创作、文学欣赏和文学批评、文学消费为主要内容的活动的总称。

其一,它由世界、作者、作品、读者四元素构成。

其二,它在意向上可分为两个过程,一是从创作到作品到欣赏接受的过程,这是一个精神过程。

二是从文学生产到产品形成再到交换买卖的过程,这是一个商品生产与交换的过程。

3.文学理论:从理论的高度和宏观视野上阐明文学的性质、特点和规律,建立起文学的基本原理、概念、范畴以及相关的方法。

4.文学批评:对以文学作品为中心的一切文学现象进行阐释和评价的科学。

5.文学史:叙述和研究文学发展过程、分析评价各个时代的作家、作品和文学思潮的学科。

第二章马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设1.马克思主义文学理论:是由马克思、恩格斯创立,其它马克思主义者继承发展了的文学理论。

它有五大基石,分别是:文学活动论、文学反映论、文学审美意识形态论、文学生产论、文学交往论。

2.文学活动论:马克思主义首先把文学理解为人的一种活动,一切社会活动都是人的本质力量的对象化,因而文学也是人的本质力量的对象化,即人的本质力量通过文学创造和文学欣赏展现出来。

3.文学反映论:马克思主义认为文学是社会生活的反映。

一切文学作品的客观材料和主观情思,都只能来源于社会生活,这是历史唯物主义在文学领域的运用。

4.艺术生产论:马克思主义认为,在现代社会,艺术成为商品,因而艺术是生产,为资本创造价值,并受物质生产水平的制约。

5.文学审美意识形态论:即文学是上层建筑中的意识形态,是意识形态中以审美为目的和归宿的特殊部门,所以是审美的意识形态。

6.艺术交往论:马克思主义把文学理解为一种交往和对话。

它以作品为中心符号,构成了作家与作家、作家与此岸世界(现实生活)、作家与读者、作家与彼岸世界(理想世界)的交往对话关系。

第11章叙事性作品一、叙事界定(一)叙事理论与叙事学1.西方的叙事理论与叙事学西方传统的叙事理论对叙事文学中故事情节的安排、人物形象的塑造以及环境的描写等方面都有深入的研究,并在长期的发展中形成了系统的理论。

2.中国的叙事理论与叙事学中国古代的文艺理论以诗文理论为主,自明代以后,随着小说、戏曲的发展也产生了关于叙事文学的理论,其中影响最大的当数以明清之际的文艺批评家金圣叹的小说、剧本评点为代表的人物性格理论。

3.中西传统的叙事理论的普遍特点侧重于谈论叙事文学所表现的生活内容,从而形成了后来人们总结的以人物、情节、环境三要素为中心的叙事理论。

(二)叙事的含义与特征1.文学叙事的含义文学的叙事简单地说,就是用话语虚构社会生活事件的过程。

2.文学叙事的基本特征(1)叙事的内容是社会生活事件的过程,即人的社会行为及其结果。

叙事的对象一般是社会的人,这是文学作品的共同对象。

叙事性作品不同于抒情性作品,表意性作品的基本特点在于它着重表现的不是主观的思想感情,而是客观的事件。

(2)叙事是话语的虚构。

文学的叙事话语所指的对象仅仅存在于这个故事的叙述话语之中,人们不能也不必用作品话语之外的资料来验证真假,只能看人物与行为在整个话语中的关系如何,是否合乎生活逻辑与情感逻辑。

(三)叙事与审美意识形态本质文学是一种审美意识形态。

文学叙事的审美意识形态本质既制约着叙事的内容,也制约和影响着叙事的形式:1.从叙事的内容来看,任何叙事都是对现实世界的某种解释。

叙事对世界的解释与一般哲学、伦理学、历史学等意识形态话语的不同之处在于,它的解释不是概念,而是对历史事件发展过程的体验和情感态度。

2.从叙事方式来看,一定的叙事方式形成一定的写作风格,而种种风格背后的制约要素之一就是审美意识形态。

(四)叙事的构成1.叙述内容叙述内容,指构成一段叙述话语主题的故事内容,即被讲述的故事,包括事件、人物、场景等。

2.叙述话语叙述话语,即叙事作品中讲述故事的语句。

《文学理论教程》圆桌议题与参考书目教学要求:1.一个小组负责一个专题, 小组讨论后推荐一人到课堂上汇报讨论结果;2.每一位同学选择所讲专题的一部参考书(亦可自选相关性论著), 提出一个问题供小组讨论, 挑选一部典型的文学作品(或一个文学现象), 并试着用相关的理论加以阐释;3.讨论的组织由组长(或寝室长)负责, 围绕着老师或同学提出的问题展开, 并形成讨论报告;4.汇报时注意充分体现小组讨论的多重声音。

第四编文学作品第九章文学作品的类型和体裁第一节文学作品的类型(现实型文学、理想型文学)圆桌议题:1. 历史小说如二月河的《康熙大帝》是否为现实型文学?2.曹雪芹在《红楼梦》中写了太虚幻境等具有神幻色彩的人.事.景, 是否改变了其现实型文学的身份?3. 理想型文学要反映现实吗?4.如何理解“文学作为反映, 是再现与表现的统一”?5. 现实型文学与理想型文学有何不同?6. 如何判断一部作品是现实型还是理想型文学?参考书目:1. 【美】布洛克著: 《美学新解》, 滕守尧译, 沈阳: 辽宁人民出版社, 19872.《欧洲古典作家论现实主义和浪漫主义》, 北京: 中国社会科学出版社, 1980.19813.达米特·格兰特著: 《现实主义》, 周发祥译, 北京: 昆仑出版社, 19894.利里安·弗斯特著: 《浪漫主义》, 北京: 昆仑出版社, 19895.王向峰著: 《现实主义的美学思考》, 北京: 文化艺术出版社, 19886.张学正著: 《现实主义文学在当代中国: 1976-1996》, 天津: 南开大学出版社, 19977.张德祥著: 《现实主义当代流变史》, 北京: 社会科学文献出版社, 19978.崔志远著: 《现实主义的当代中国命运》, 北京: 人民文学出版社, 20059.陈顺馨著: 《社会主义现实主义理论在中国的接受与转换》, 合肥: 安徽教育出版社, 200010.【英】以赛亚・伯林著: 《浪漫主义的根源》吕梁等译, 南京: 译林出版社, 200811.汤奇云著: 《中国现代浪漫主义文学思潮史论》, 广州: 广东高等教育出版社, 200712.陈国恩著: 《浪漫主义与20世纪中国文学》, 合肥: 安徽教育出版社, 200013.【美】考德威尔(Caudewell,C.)著: 《浪漫主义与现实主义: 对英国资产阶级文学的研究》, 薛鸿时译, 北京: 三联书店, 1988.614.罗钢著: 《浪漫主义文艺思想研究》, 西安: 陕西人民出版社, 1986.615.俞兆平著: 《浪漫主义在中国的四种范式》, 桂林: 广西师范大学出版社, 201116.朱寿桐等著:《中国现代浪漫主义文学史论》, 北京:文化艺术出版社, 2002.9第一节文学作品的类型(象征型文学、文学类型的发展演变)圆桌议题:1.象征型文学如何寻找客观对应物?2.为什么象征型文学具有朦胧性的特点?3.如何理解西方各大文学思潮之间的关系?4.现实型文学.理想型文学、象征型文学就是现实主义文学、浪漫主义文学和象征主义文学吗?为什么?5.象征型文学与现实性文学、理想型文学的区别有哪些?参考书目:1.查尔斯·查德威克: 《象征主义》, 北京: 昆仑出版社, 19892.钱中文: 《现实主义和现代主义》, 北京: 人民文学出版社, 19873.林兴宅: 《象征论文艺学导论》, 北京: 人民文学出版社, 19934.【德】黑格尔: 《美学》, 朱光潜译, 北京: 商务印书馆1979, 1981;5.居阅时, 瞿明安主编: 《中国象征文化》, 上海: 上海人民出版社, 2011.96.陈太胜著: 《象征主义与中国现代诗学》, 北京: 北京大学出版社, 20057.吴晓东著: 《象征主义与中国现代文学》, 合肥: 安徽教育出版社, 20008.黄晋凯等主编:《象征主义・意象派》, 北京:中国人民大学出版社, 1989.10第二节文学作品的基本体裁(诗、散文)圆桌议题:1.必须符合教材中所说的诗歌的几个特征才能算是诗歌吗?2.诗歌与散文有何差异?3.试以徐志摩的诗歌《再别康桥》和散文《我所知道的康桥》为例, 谈谈诗与散文的差异。

第⼗⼀章叙事性作品第⼗⼀章叙事性作品第⼀节叙事的界定⼆、叙事的涵义与特征1、什么是叙事?叙事就是讲故事,故事是什么?按照汉语中“故事”这个词的本义解释就是“过去的事”。

英语中“story”⼀词有“历史”或“史话”的意思,当然也是“过去的事”了。

故事的这种过去时态性质表明它是⼈类对⾃⾝历史的⼀种记忆⾏为。

⼈为什么要讲故事?从原始⽂化中的神话传说、史诗等早期叙事形态开始叙事⾏为就被视为是在表述实际⽣活中的经验。

对于原始社会的⼈来说,讲述世界或⼈类起源的神话传说和歌颂本民族祖先英雄事迹的史诗,其中所讲述的事件⽆论在今⼈看来多么荒诞离奇,在原始⼈看来则都是实实在在地发⽣过的事。

到了⽂明社会,⼈们当然不会那样轻信故事了,但⼈们仍然认为叙事⾏为与⼈们对外部世界的兴趣有密切关系。

⼈们通过种种故事形式,⼈们记忆并传播着⼀定社会的⽂化传统和价值观念,引导着社会性格的形成。

从这个⾓度来说,故事通过对“过去的事”的记忆和讲述,构建着⼀定社会的⽂化形态。

但作为⼀种⽂学样式的故事和⼀般意义上的“历史”毕竟还有所不同,故事中所讲述的事件从总体上说是虚构的。

然⽽这种虚构的故事⼜要与现实⽣活有某种关系,⽤古希腊学者亚⾥⼠多德的话来说就是:“诗⼈的职责不在于描述已发⽣的事,⽽在于描述可能发⽣的事,即按照可然律或必然律可能发⽣的事。

”诗由于不受客观事实的限制⽽具有了⽐历史更普遍的意义,⽐历史更富于哲学意味,也就是说,故事的虚构要合乎客观事物发⽣和发展的规律,这样就会给⼈以智慧的启迪。

因此,故事不仅是记忆和传播⽂化的活动,同时也是认识和解释世界的⼀种⽅法。

所以,⽂学叙事就是⽤话语虚构社会⽣活事件的过程。

2、叙事和叙述热奈特曾对叙事与叙述进⾏过区分,他认为:“‘所指’或叙述内容称作故事,把‘能指’、陈述、话语或叙述⽂本称作本义的叙事,把⽣产⾏叙述⾏为,以及推⽽⼴之,把该⾏为所处的或真或假的总情境称作叙述。

”热奈特的区分有点绕⼝,董⼩英把它解释为“故事其实是被叙述的内容;叙事是叙述的形式,也就是我们看到的⽂字组成的⽂本;⽽叙述是指叙述的⽅法。