论中国家庭结构的变动—费孝通

- 格式:pdf

- 大小:383.05 KB

- 文档页数:5

阅读下面的文字,完成下面小题。

我想在这里提出来讨论的是我们乡土社会中的基本社群,这社群普通被称为“大家庭”的。

我在《江村经济》中把它称作“扩大了的家庭”。

这些名词的主体是“家庭”,在家庭上加一个小或大的形容词来说明中国和西洋性质上相同的“家庭”形式上的分别。

可是我现在看来却觉得这名词并不妥当,比较确当的应该称中国乡土社会基本社群作“小家族”。

我提出这新名词来的原因是在想从结构的原则上去说明中西社会里“家”的区别。

我们普通所谓大家庭和小家庭的差别决不是在大小上,不是在这社群所包括的人数上,而是在结构上。

一个有十多个孩子的家并不构成“大家庭”的条件,一个只有公婆儿媳四个人的家却不能称之为“小家庭”。

在数目上说,前者比后者为多,但在结构上说,后者却比前者复杂,两者所用的原则不同。

家庭这概念在人类学上有明确的界说:这是个亲子所构成的生育社群。

亲子指它的结构,生育指它的功能。

亲子是双系的,兼指父母双方;子女限于配偶所出生的孩子。

这社群的结合是为了子女的生和育。

在由个人来担负孩子生育任务的社会里,这种社群是不会少的。

但是生育的功能,就每个个别的家庭说,是短期的,孩子们长成了也就脱离他们的父母的抚育,去经营他们自己的生育儿女的事务。

一代又一代。

家庭这社群因之是暂时性的。

从这方面说,家庭这社群和普通的社群不完全一样。

学校、国家这些社群并不是暂时,虽则事实上也不是永久的,但是都不是临时性的,因为它们所具的功能是长期性的。

家庭既以生育为它的功能,在开始时就得准备结束。

抚育孩子的目的就在结束抚育。

关于这一层意思我在《生育制度》一书中有详细的讨论。

但是在任何文化中,家庭这社群总是赋有生育之外其他的功能。

夫妇之间的合作并不因儿女长成而结束。

如果家庭不变质,限于亲子所构成的社群,在它形成伊始,以及儿女长成之后,有一段期间只是夫妇的结合。

夫妇之间固然经营着经济的、感情的、两性的合作,但是所经营的事务受着很大的限制,凡是需要较多人合作的事务就得由其他社群来经营了。

《乡土中国》读后感《乡土中国》读后感1读了《乡土中国》,想到了很多旧事,真实的,虚构的。

想到一个小故事,忘了主人公。

就说他小时候听说神仙们在自己身上拂来拂去,最后捏出一颗仙丹法宝之类的,他看母亲也常常用手伸进她自己的衣服里搓来搓去,最后只捏出一些尘泥。

并说母亲因此跟他讲,人是土做的。

感觉很有意思,所有的故事都是真的,所有的无稽之中,也都有至理。

我们是一个久远的农耕民族,血液里流淌着的,对土地的挚爱与执念。

几千年封建统治,重农抑商,是因的农地为根。

为什么农村保卫城市的人能够最后武装夺取政权,坐稳了江山?为什么今日来说,三农问题都是重中之重?我们对于土地来说,意味着什么?土地于我们,又是什么呢?有一个地主,他的萝卜很好吃,一个人种不过来,于是他把地租给农民来种,提供种子。

农民悉心照料,土地肥沃,萝卜更好了。

地主把地收回,要自己种。

农民想,我这些年除了帮别人养肥了地,种好了苗,自己什么也没捞的啊,于是非常悲伤。

这个故事,是我看到的貌似是寓言的故事。

不过我的意思不在于批判地主,我是想说,其实,我们都是那个农民。

来到世上一遭,命租给你,你自己可以惨淡经营,也可三心二意,最后尘归尘土归土,你什么都带不走。

当我们把性命还给命主,那么最后我们真的是一无所有么?这样你是不是明白了什么?这是由土地让我想到的故事。

关于锅灰土的另一个故事,说一个小战士到了礁岛服役,临走前他妈妈让他带了一包锅灰土,因为新兵蛋子们来自天南海北,好多的水土不服,其中一个战士连续地上吐下泻两头放花,他跟班长说应该给那个病号喝一碗锅灰土。

有人笑说,那是你家的锅灰,他又不是你们那的人,能管用?死马当成活马医呗!没想到还就真的好了。

这个小战士笑说,虽然咱们不是一个省,好歹都在一块陆上,这就顶用。

你背井离乡,我背井离乡,虽然咱们背的不是同一口井,但是咱们自乡人都再没有喝上水。

开个玩笑。

家乡是什么,搅进筷子的是一口吃的,塞进耳朵是一句乡音,映入眼帘是一个地名,触手可及是一抔黄土。

费孝通《乡土中国》阅读理解(五)阅读下面材料,完成下面小题。

材料一在中国乡土社会中,家并没有严格的团体界限,这社群里的分子可以依需要,沿亲属差序向外扩大。

构成这个我所谓社圈的分子并不限于亲子。

但是在结构上扩大的路线却有限制。

中国的家扩大的路线是单系的,就是只包括父系这一方面;除了少数例外,家并不能同时包括媳妇和女婿。

在父系原则下女婿和结了婚的女儿都是外家人。

在父系方面却可以扩大得很远,五世同堂....的家,可以包括五代之内所有父系方面的亲属。

一方面我们可以说在中国乡土社会中,不论政治、经济、宗教等功能都可以利用家族来担负,另一方面也可以说,为了要经营这许多事业,家的结构不能限于亲子的小组合,必须加以扩大。

而且凡是政治、经济、宗教等事物都需要长期绵续性的,这个基本社群决不能像西洋的家庭一般是临时的。

家必须是绵续的,不因个人的长成而分裂,不因个人的死亡而结束,于是家的性质变成了族。

材料二乡土社会秩序的维持,有很多方面和现代社会秩序的维持是不相同的。

乡土社会是“礼治”的社会。

礼是社会公认合式的行为规范。

合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。

如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。

礼和法不相同的地方是维持规范的力量。

法律是靠国家的权力来推行的。

“国家”是指政治的权力,在现代国家没有形成前,部落也是政治权力。

而礼却不需要这有形的权力机构来维持。

维持礼这种规范的是传统。

传统是社会所累积的经验。

前人所用来解决生活问题的方案,尽可抄袭来作自己生活的指南。

愈是经过前代生活中证明有效的,也愈值得保守。

于是“言必尧舜”,好古是生活的保障了。

像这一类的传统,不必知之,只要照办,生活就能得到保障的办法,自然会随之发生一套价值。

我们说“灵验”,就是说含有一种不可知的魔力在后面。

依照着做就有福,不依照了就会出毛病。

于是人们对于传统及由此发展而来的礼仪也就渐渐有了敬畏之感了。

材料三教化性的权力虽则在亲子关系里表现得最明显,但并不限于亲子关系。

费孝通《乡土中国》读后感1000字费孝通《乡土中国》读后感1000字(通用7篇)细细品味一本名著后,相信大家都增长了不少见闻,写一份读后感,记录收获与付出吧。

你想好怎么写读后感了吗?以下是本店铺帮大家整理的费孝通《乡土中国》读后感1000字(通用7篇),希望能够帮助到大家。

费孝通《乡土中国》读后感1000字1最近读了费孝通先生的《乡土中国》,这本书是费孝通先生著作中的一部研究中国农村的作品,是当时农村社会的一个缩影。

在《乡土中国》中,作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。

通过阅读这本书,可以了解中国农村变迁之前的样貌。

本书一共十四篇,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权利分配、道德体系、法礼、血缘地缘等各方面,深度剖析了中国乡土社会的结构及其本色。

首先是乡土本色,“从基层上看去,中国社会是乡土性的。

”正如费先生所说的,中国的基层社会是乡土性的,这个“乡土性”带有三方面特点:其一,“乡下人离不了泥土”。

其二,不流动性。

其三,熟人社会。

传统的中国社会是建立在能够自给自足的小农经济基础上的,传统中国社会的封闭性和保守性制约了中国人的思维方式、思想文化的发展。

再加上乡村社会是一个社会变迁十分缓慢的社会,人民已经习惯了乡土社会的安稳生活,以至于不能适应其他快速变迁的社会,这才是“乡土社会”“乡土”的原因。

接下来是文字下乡,“如果中国社会乡土性的基层社会发生了变化,也只有发生了变化之后,文字才能下乡。

”费先生说,文字是传情达意的工具,讲究文法、艺术,但是在面对面的乡土社会中是没有必要的,存在着空间和时间上的间隔,在乡土社会中,人们的相处之间有着自己的“行话”,有着“无言胜似有言”的效果,乡土社会中的文盲体现了乡土社会的本质,乡下人是没有文字需要的。

在差序格局中,作者把当时的社会分为西方社会的“团体格局”和中国传统社会的“差序格局”。

西方社会的团体格局就像捆火柴一样绑在一起,而中国则是家庭,就好比丢了一块石头在水里,荡出一层一层的波纹,具有伸缩的能力,有着“人情冷热、攀关系、讲交情”的特点,而西方的就是权力问题,作者说人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是个差序,也就是伦。

费孝通:差序格局在乡村工作者看来,中国乡下老最大的毛病是“私”。

说起私,我们就会想到“各人自扫门前雪,莫管他人屋上霜”的俗语。

谁也不敢否认这俗语多少是中国人的信条。

其实抱有这种态度的并不只是乡下人,就是所谓城里人,何尝不是如此。

扫清自己门前雪的还算是了不起的有公德的人,普通人家把垃圾在门口的街道上一倒,就完事了。

苏州人家后门常通一条河,听来是最美丽也没有了,文人笔墨里是中国的威尼思,可是我想天下没有比苏州城里的水道更脏的了。

什么东西可以向这种出路本来不太畅通的小河沟里一倒,有不少人家根本就不必有厕所。

明知人家在这河里洗衣洗菜,毫不觉得有什么需要自制的地方。

为什么呢?——这种小河是公家的。

一说是公家的,差不多就是说大家可以占一点便宜的意思,有权利而没有义务了。

小到两三家合住的院子,公共的走廊上照例是尘灰堆积,满院生了荒草,谁也不想去拔拔清楚,更难以插足的自然是厕所。

没有一家愿意去管“闲事”,谁看不惯,谁就得白服侍人,半声谢意都得不到。

于是象格兰亨姆的公律,坏钱驱逐好钱一般,公德心就在这里被自私心驱走。

从这些事上来说,私的毛病在中国实在比了愚和病更普遍得多,从上到下似乎没有不害这毛病的。

现在已成了外国舆论一致攻击我们的把柄了。

所谓贪污无能,并不是每个人绝对的能力问题,而是相对的,是从个人对公家的服务和责任上说的。

中国人并不是不善经营,只要看南洋那些华侨在商业上的成就,西洋人谁不测目?中国人更不是无能,对于自家的事,抓起钱来,拍起马来,比那一个国家的人能力都大。

因之这里所谓“私”的问题却是个群己、人我的界线怎样划法的问题。

我们传统的划法,显然是和西洋的划法不同。

因之,如果我们要讨论私的问题就得把整个社会结构的格局提出来考虑一下了。

西洋的社会有些象我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。

每一根柴在整个挑里都属于一定的捆、扎、把。

每一根柴也可以找到同把、同扎、同捆的柴,分扎得清楚不会乱的。

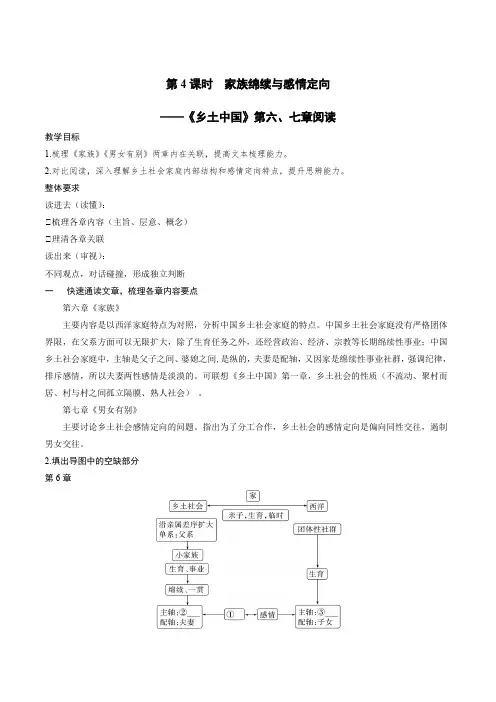

第4课时家族绵续与感情定向——《乡土中国》第六、七章阅读教学目标1.梳理《家族》《男女有别》两章内在关联,提高文本梳理能力。

2.对比阅读,深入理解乡土社会家庭内部结构和感情定向特点,提升思辨能力。

整体要求读进去(读懂):①梳理各章内容(主旨、层意、概念)①理清各章关联读出来(审视):不同观点,对话碰撞,形成独立判断一快速通读文章,梳理各章内容要点第六章《家族》主要内容是以西洋家庭特点为对照,分析中国乡土社会家庭的特点。

中国乡土社会家庭没有严格团体界限,在父系方面可以无限扩大,除了生育任务之外,还经营政治、经济、宗教等长期绵续性事业;中国乡土社会家庭中,主轴是父子之间、婆媳之间,是纵的,夫妻是配轴,又因家是绵续性事业社群,强调纪律,排斥感情,所以夫妻两性感情是淡漠的。

可联想《乡土中国》第一章,乡土社会的性质(不流动、聚村而居、村与村之间孤立隔膜、熟人社会)。

第七章《男女有别》主要讨论乡土社会感情定向的问题。

指出为了分工合作,乡土社会的感情定向是偏向同性交往,遏制男女交往。

2.填出导图中的空缺部分第6章答案①事业②父子、婆媳③夫妻第7章答案①亚普罗式②浮士德式3.两章之间是怎样的逻辑关系第六章、第七章都是讨论乡土社会下的群己关系,但第六章侧重于对家族的功能和特色进行描述,以描述现象为主;而第七章则引进阿波罗式与浮士德式这两个人类学概念,借此来分析乡土社会家族是单系主轴的原因所在。

前一章是描述现象,后一章是分析原因,二者构成由果溯因的因果关系。

4.两篇文章内容总结(详见课件)中西家庭对比二理解概念1.亚普罗式的文化:_______________________________________________________________答案这种文化认定宇宙的安排有一个完善的秩序,这个秩序超于人力的创造,人不过是去接受它,安于其位,维持它。

2.浮士德式的文化:_______________________________________________________________答案这种文化把冲突看成存在的基础,生命是阻碍的克服;没有了阻碍,生命也就失去了意义;把前途看成无尽的创造过程,不断的变;恋爱是一项探险,是对未知的摸索,恋爱的持续依赖于推陈出新,不断地克服阻碍,也是不断地发现阻碍,要得到的是这一个过程,而不是这一过程的结果。

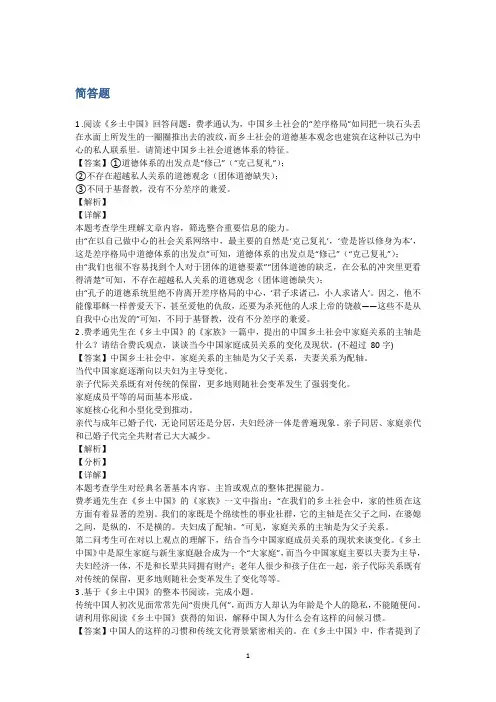

简答题1 .阅读《乡土中国》回答问题:费孝通认为,中国乡土社会的“差序格局”如同把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹,而乡土社会的道德基本观念也建筑在这种以己为中心的私人联系里。

请简述中国乡土社会道德体系的特征。

【答案】①道德体系的出发点是“修己”(“克己复礼”);②不存在超越私人关系的道德观念(团体道德缺失);③不同于基督教,没有不分差序的兼爱。

【解析】【详解】本题考查学生理解文章内容,筛选整合重要信息的能力。

由“在以自己做中心的社会关系网络中,最主要的自然是‘克己复礼’,‘壹是皆以修身为本’,这是差序格局中道德体系的出发点”可知,道德体系的出发点是“修己”(“克己复礼”);由“我们也很不容易找到个人对于团体的道德要素”“团体道德的缺乏,在公私的冲突里更看得清楚”可知,不存在超越私人关系的道德观念(团体道德缺失);由“孔子的道德系统里绝不肯离开差序格局的中心,‘君子求诸己,小人求诸人’。

因之,他不能像耶稣一样普爱天下,甚至爱他的仇敌,还要为杀死他的人求上帝的饶赦——这些不是从自我中心出发的”可知,不同于基督教,没有不分差序的兼爱。

2 .费孝通先生在《乡土中国》的《家族》一篇中,提出的中国乡土社会中家庭关系的主轴是什么?请结合费氏观点,谈谈当今中国家庭成员关系的变化及现状。

(不超过80字)【答案】中国乡土社会中,家庭关系的主轴是为父子关系,夫妻关系为配轴。

当代中国家庭逐渐向以夫妇为主导变化。

亲子代际关系既有对传统的保留,更多地则随社会变革发生了强弱变化。

家庭成员平等的局面基本形成。

家庭核心化和小型化受到推动。

亲代与成年已婚子代,无论同居还是分居,夫妇经济一体是普遍现象。

亲子同居、家庭亲代和已婚子代完全共财者已大大减少。

【解析】【分析】【详解】本题考查学生对经典名著基本内容、主旨或观点的整体把握能力。

费孝通先生在《乡土中国》的《家族》一文中指出:“在我们的乡土社会中,家的性质在这方面有着显著的差别。

唐代家庭结构述论摘要:关于中国历史上的家庭结构,学术界一般采用西方社会学的理论,把它区分为核心家庭、主干家庭、联合家庭等。

家庭的发展是一个动态的过程。

家庭结构问题具有明显的阶层性特征.探讨家庭结构问题,不仅是人类学、社会学的课题,也是历史学,特别是社会史研究的重要内容。

关键词:主干家庭;核心家庭;联合家庭;动态家庭结构;家庭型态Family structure of the Tang DynastyAbstract: China on the history of the family structure, the general Western academic sociology theory, it divided into nuclear families, trunk family, the joint family. Family development is a dynamic process. The family structure has obvious characteristics of the class. Explore the structure of the family issue, not only anthropology, sociology issues, but also history, especially the social history of the important contents.Key words: backbone of the family, nuclear family, the joint family, dynamic family structure, family style家庭是我们人人熟悉的私人生活空间,但是,家庭究竟是什么?似乎很难说清楚。

所谓清官难断家务事,不仅仅是说家庭中的是非外人说不清,而且也是说家庭生活的复杂也往往是道不明的!从历史记录看,“家庭”是一个很陌生的字眼,“十三经”、“二十四史”、“十通”之类典册就很少使用“家庭”这个词汇。

血缘、姻缘、亲情与利益——现阶段中国农村社会中“差序格局”的“理性化”趋势费孝通教授在1947年出版的《乡土》一书中,对传统中国中的社会结构和人际关系作了上的概括,提出了著名的“差序格局”的概念。

“差序格局”这一概念十分契合中国社会人际关系的本质,但是诸多学者包括费先生本人在提出这一概念之后并没有继续对这一概念进行更进一步的理论探讨,而且自费先生之后虽然诸多学者在和中国社会时常常会引用“差序格局”这一概念,但由于分析角度的差异及学者个人对这一概念理解的不同,在使用时常常出现内涵不清的现象。

因此,我们想在这里对“差序格局”这一概念的由来、内涵及在当代社会中继续使用这一概念所面临的进行探讨。

一、费先生所提出的“差序格局”费先生认为,“在差序格局中,社会关系是逐渐从一个一个人推出去的,是私人联系的增加,社会范围是一根根私人联系所构成的。

”这一社会关系的网络是以亲属关系为基础而形成的,亲属关系是“根据生育和婚姻事实所发生的社会关系,从生育与婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物”,“这个网络像个蜘蛛的网,有一个中心,就是自己”。

“我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。

”这波纹,“一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄”。

这样的“从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序,就是…伦‟(人伦)”(注:费孝通:《乡土中国》中“差序格局”部分,第32页,“血缘与地缘”部分,“家族”与“乡土本色”两部分,三联书店,1985年。

)。

按费先生的说法,差序就是“伦”。

那么,这种差序是怎样被决定的,亦即人们是按什么标准来分别关系的远近、亲疏从而决定相互对待的准则的?费先生没有直接作出回答,但他在书中别的地方曾提到,“社会范围是从…己‟推出去的,而推的过程里有着各种路线,最基本的是亲属:亲子和同胞。

”“血缘,严格说来,只指由生育所发生的亲子关系……在单系的家族组织中所注重的亲属确多由于生育而少由于婚姻,所以说是血缘也无妨。

高中统编版《乡土中国》知识点精讲及习题专练----《家族》思维导图全篇概况《家族》本篇主要从结构的原则上说明中西方“家”的区别:中国乡土社会的基本社群是“小家族”,而西方是“家庭”;前者的结构是单系的、纵向的(以父子传承为主轴)、长期的(生育任务完成后,还有其他任务)而又复杂的。

后者是横向的(以夫妇为主轴)、临时的(孩子成年后,生育的任务就已经完成,不具有其他的功能)和简单的。

具体论述时,作者引入了“功能”的视角,指出中国的家庭由于界限模糊而承担了除生育外其他更多的功能,成为“小家族”,而西方的家庭由于团体的界限分明,而仅需履行生育功能,而政治、经济、宗教等功能可由其他的团体来承担。

功能与结构是相互影响的:中西方结构的不同催生出功能的差异,功能的差异又巩固了结构的不同。

不同的结构也会产生不同的影响:中国的家是事业组织,重纪律而排斥私情,缺少夫妻二人世界的生存空间,人们处理两性情感时“矜持和保留”“有情有意的是在同性和同年龄的集中”;西方的家庭是夫妇共同经营的团体,子女只是该团体的配角,“两性之间的感情是凝合的力量”。

主要内容:分别从乡村社区、文化传递、家族制度、道德观念、权力结构、社会规范、社会变迁等诸多方面深度解剖了中国乡土社会的结构及其本色。

乡下人在不断地进城,然而却难以享受到城里人的待遇,并且进城务工人员的年龄越趋低龄化。

然而我们的目的和费老是一样的,即改善他们的生活,推动农村的发展,费老已经为此做出了重要贡献,比如乡镇企业的异军突起。

感受和理解“中国问题”是我们一生的使命。

知识点详解①什么是“社群”?它的性质是什么?答:社群是一切有组织的人群,一切社会都属于社会圈子性质。

②为什么说“家庭”这个社群是暂时性的?答:家庭既以生育为功能,在开始时就得准备结束。

抚育孩子的目的就在于结束抚育。

③除了生育,“家庭”这个社群还有什么功能?答:夫妇之间还得经营着经济的、感情的、两性的合作,但是所经营的事务受着很大的限制。

社会学理论与方法研究试论费孝通的家庭社会学思想和理论纪念费孝通先生诞辰100周年潘允康摘 要 本文论述了费孝通先生的家庭社会学思想和理论 以人类种族绵续的保障!为中心的婚姻家庭本质论、以社会结构中的基本三角!为模式的婚姻家庭结构论和以双系抚育!为中心的婚姻家庭功能论。

婚姻从表象上看是个人行为,从本质上看是社会行为。

现代社会变迁使婚姻家庭发生了巨大变化,但并没有动摇它的地位。

维护家庭结构的相对稳定,使家庭功能得以有效发挥,对于社会的整合和绵延仍然具有重大的理论意义和现实意义。

关键词 家庭 结构 功能 社会行为费孝通先生是当代中国社会学、人类学一代宗师。

1949年9月,费孝通的名著∀生育制度#由商务印书馆初版,他在该书中阐述了他的家庭社会学理论和思想。

一、以人类种族绵续的保障!为中心的婚姻家庭本质论人为什么要结婚,社会为什么要有婚姻家庭制度,一直以来人们对此有不同理解和解释。

费孝通认为人类之所以需要婚姻家庭制度,是为了传宗接代。

1 婚姻家庭制度是生育制度。

生育制度 包括求偶,结婚,抚育!∃,就是人们所说的婚姻家庭。

费孝通从制度论出发,将其论述婚姻家庭的著作命名为∀生育制度#。

费孝通阐述了人为什么要结婚,人类社会为什么需要家庭。

在他看来,婚姻家庭是一种社会制度,这种制度主要是为了满足生孩子,把孩子领大!的需要,因此在该书第一章他就开宗明义地指出,婚姻家庭是人类种族绵续的保障,为了社会新陈代谢作用的重要,社会上必须预备下这负责抚育的基本团体来完成这任务。

每一个社会所容许出生的孩子必须得到有人抚育他的保证。

所以在孩子出生之前,抚育团体必须先已组成。

男女相约共同担负抚育他们所生孩子的责任就是婚姻。

!%2 婚姻的基本意义不是限制两性关系,而是为孩子确定社会性的父母。

费孝通说:婚姻是社会为孩子们确定父母的手段。

从婚姻里结成的夫妇关系是从亲子关系上发生52 天津社会科学 2010年第2期∃%费孝通:∀生育制度#,天津人民出版社1981年版,第2、29页。

当代中国家庭结构变动分析当代中国家庭结构变动呈现出三种状态:1.相对稳定的家庭类型。

三代直系家庭是其代表;城镇三代直系家庭的维系得益于家庭内部管理的松弛,在农村则与独子比例增大有关。

2.明显上升的家庭类型。

夫妇核心家庭提高幅度显著,实行20余年的独生子女政策是这一家庭类型的主要推动力量;隔代直系家庭增长率最高,它既是中国社会转型阶段的重要现象,又是社会发展具有缺陷的反映;单人家庭也有增长,青年人晚婚和老年人口预期寿命延长、老年丧偶比重提高是主要影响因素。

3.以下降为表现形式的家庭类型。

缺损核心家庭明显减少,标准核心家庭有所下降。

后者的降低主要是夫妇核心家庭上升所致,或谓核心家庭内部不同类型调整的结果。

今后一段时期内中国的家庭结构总体上将持续这种状态,一些家庭类型将发生进一步的变动。

当代家庭的结构简化和规模缩小使家庭功能及家庭成员关系方式发生改变,将对整个社会产生影响。

关键词:"五普"长表数据;家庭结构;夫妇核心家庭;三代直系家庭;隔代直系家庭作者:王跃生,1959年生,中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员(北京100732)。

*感谢匿名审稿人对本文的评论和建设性意见。

伴随着中国社会已经或正在发生的深刻变革,中国的家庭结构也在发生变动,不同类型家庭成员的生存条件和关系方式亦产生了相应的变化。

社会及政府相关政策的制定只有跟上和适应这种变化,才能通过创造有利的外部环境,满足家庭及其成员的基本需求,从而使家庭真正成为社会健康发展的基础。

本文即以第五次全国人口普查数据为基础,并结合对第三、四次人口普查数据的比较,揭示当代社会变革背景下中国家庭结构的状态、特征和趋向。

一、简单说明家庭结构分析为不少学者所关注,但其研究尚存在一定困难,主要是相关数据获取不易。

这在很大程度上限制了人们对家庭结构总体状况的了解。

以往一些学者有的通过具体调查一个或几个村落、社区的家庭类型,进而对区域等大范围的家庭结构状况加以把握①「费孝通:《三论中国家庭结构的变动》,乔健主编《中国家庭及其变迁》,香港中文大学社会科学院暨香港亚太研究所,1991年;王跃生:《华北农村家庭结构变动研究——立足于冀南地区的分析》,《中国社会科学》2003年第4期;沈崇麟、杨善华:《当代中国城市家庭研究》,中国社会科学出版社,1995年。

浅谈《乡土中国》中的家族在读了费孝通老先生的《乡土中国》之后,我对里面家族这一章节有了自己的感悟,所以在此篇文章中写下了自己的读后感。

《乡土中国》中家家族这一章开篇对前面两章做了个说明,说明团体格局和差序格局不是一定的,这两种格局可以并存。

在概念上把这两种格局区别出来并不是多余的,因为这个区别可以帮助我们对社会结构获得许多更切实的了解,免除种种混淆。

家庭这概念在人类学上有明确的界说:这是个亲子所构成的生育社群。

亲子指它的结构,生育指它的功能。

亲子是双系的,兼指父母双方;子女仅限于配偶所生出的孩子。

这种社群的结合是为了子女的生和育。

在由个人来担负孩子生育任务的社会里,这种社群是不会少的。

但是生育的功能,就每个个别的家庭说,是短期的,孩子们长成了,也就脱离他们的父母的抚育,去经营他们自己的生儿育女的事务,一代又一代。

家庭这社群因之是暂时性的。

从这方面说,家庭这社群和普通的社群不完全一样。

在西洋,家庭是团体性的社区,因为这个缘故这个社群能经营的事务也很少,我要就是生儿育女。

“西方的家是个小团体,由一对夫妻和他们未成年的子女组成。

”可是在中国乡土社会中,家并没有严格的团体界限,这社群里的分子可以依据需要,沿亲属差序向外扩大。

构成这个我所谓社圈的分子并不限于亲子。

但是在结构上扩大路线却有限制。

中国的家扩大的路线是单系的,就是只包括父系这一方面。

“中国的家由父系组成,中国家的大小要看事业的大小,事业大,伯叔侄子都可以加入。

夫妇不是主轴,主轴是父母,夫妻之间要相敬,少有沟通,都是同性间的合作沟通,这是因为被拉入了其他因素,比如经济、政治。

”这点在红楼梦中表现的淋漓尽致,首先是大,这个家族在鼎盛时期包容了所有亲属,甚至是亲属的亲属,比如薛宝琴,她作为宝钗叔叔的女儿,也能到贾府做客。

再说男女关系,贾政与王夫人的几次交谈,能看出一个“敬”字,可以说这对夫妇是冷漠的。

而以贾母为首的一众女性之间,就有说有笑。

“家庭包含了太多生育之外的功能,导致中国人在感情上,尤其是在两性间的矜持和保留。