中医经络穴位基础知识

- 格式:ppt

- 大小:8.61 MB

- 文档页数:131

《中医基础知识—穴位、经络》本文转载自大海《引用中医基础知识—穴位、经络》四总穴歌肚腹三里求,(足阳明胃经——足三里)腰背委中留,(足太阳膀胱经——委中)头项寻列缺,(手少阴肺经——列缺)口面合谷收,(手阳明大肠经——合谷)痠痛取阿是,(相传在古时有中医为病人治病,但一直不得其法。

有一次无意中按到病者某处,病者的痛症得到舒缓。

医者於是在该处周围摸索,病者呼喊“啊... 是这里,是这里了。

”医者加以针久,果然使病程转好。

於是把这一个特别的穴位命名为“阿是穴”。

)胸胁内关谋。

(手厥阴心包经——内关)牢记人体经络图是中医入门的必修课,学习针刺、艾灸、导引、推拿、按摩、刮痧等经络疗法,乃至整个中医穴的关键就是要学好经络,通过经络、穴位学习中医是一条捷径,一边实践、一边理论才能够真正掌握中医的精髓。

河道好比河水的通路,人体的经络正式运行气血至脏腑、肢节的主要通道,认识掌握经络的首要步骤就是要了解人体经络图,包括人体十二正经图、奇经八脉图以及分布在经络上的穴位图,只有将经络走行方向和穴道位置熟记于心才能做到准确灵活的运用。

人体经络图可以分为十二经脉图和奇经八脉经络图。

手太阴肺经一、经脉循行起于中焦,向下联络大肠,回绕过来沿着胃的上口,通过横膈,属于肺脏,从“肺系”(肺与喉咙相联系的部位)横行出来(中府),向下沿上臂内侧,行于手少阴经和手厥阴经的前面,下行到肘窝中,沿着前臂内侧前缘,进入寸口,经过鱼际,沿着鱼际的边缘,出拇指内侧端(少商)。

手腕后方的支脉:从列缺穴分出,一直走向食指内侧端(商阳),与手阳明大肠经相接。

二、主治病侯本经腑穴主治喉、胸、肺病,以及经脉循行部位的其他病证。

如咳嗽,气喘,少气不足以息,咳血,伤风,胸部胀满,咽喉肿痛,缺盆部及手臂内侧前缘痛,肩背寒冷、疼痛等证。

三、经穴分布本经经穴分布在胸部的外上方,上肢掌面桡侧和手掌及拇指的桡侧。

起于中府,止于少商,左右各11个穴位。

(如图)手阳明大肠经一、经脉循行①从食指末端起始(商阳),沿食指桡侧缘(二间、三间)出第一、二掌骨间(合谷),②进入两筋(拇长伸肌腱和拇短伸肌腱)之间(阳溪),沿前臂桡侧(偏历、温溜、下廉、上廉、手三里)③进入肘外侧(曲池、肘髎),经上臂外铡前边(手五里、臂臑),④上肩,出肩峰部前边(肩髃、巨骨,会秉风),向上交会颈部(会大椎),⑤下入缺盆(锁骨上窝),⑥散络肺,通过横膈,属于大肠。

中医各经络常用重要穴位取穴方法及作用一、大肠经重要穴位1.商阳穴:调解便秘取穴方法:手食指末节桡侧,距指甲角0.1寸。

2.合谷穴:治疗面部、口部病痛。

取穴方法:一个手的拇指第一个关节横纹正对另一手的虎口边,拇指屈曲按下,指尖所指处就是合谷穴。

3.曲池穴:降血压功效明显。

可治疗皮肤病,通便清结大肠。

取穴方法:曲池穴位于肘部,寻找穴位时曲肘,横纹尽处,即肱骨外上髁内缘凹陷处。

4.肩髃穴:最容易受风寒的穴位,防止进风寒,睡觉或在空调房时应穿短袖,注意保暖。

取穴方法:位于人体的臂外侧,三角肌上,臂外展,或向前平伸时,当肩峰前下方向凹陷处。

5.迎香穴:通鼻窍功效,治疗鼻相关疾病。

鼻炎,闻不出气味等。

二、胃经重要穴位1.承泣穴:治眼睛疲劳。

2.四白穴:明目穴、养颜穴。

3.足三里穴:长寿穴、救命穴,养生大穴。

取穴方法:足三里(犊鼻穴,也称外膝眼穴)。

(膝盖凹陷处,膝眼下三寸旁开一小指。

4.丰隆穴:化痰强穴。

5.解溪穴:放松身心、改善脑供血不足。

三、脾经重要穴位1.太白穴:治疗腹胀、食欲不佳。

取穴方法:足内侧缘,第一跖(zhi)骨小头后下方凹陷处。

2.三阴交穴:妇科病特效穴、流产名穴。

取穴方法:三阴交在脚内踝尖上三寸,就是从内踝向上量四指,胫骨(小腿内侧骨)后缘凹陷处,用手按时比其他部位敏感,有胀疼的感觉。

3.阴陵泉穴:妇科病的万灵丹。

4.血海穴:治疗妇科病、湿症、丹毒等皮肤病。

四、心经重要穴位1.极泉穴:救命穴。

心脏突然供血不足(晕倒,休克),马上按此穴,血液能以极快的速度供给心脏。

也是解郁大穴。

2.少海穴:调节心肾的重要穴位。

3.神门穴:非常重要的穴位。

安定心神,增强睡眠。

治胃心不和寝不安.五、小肠经重要穴位1.后溪穴:统治一切颈肩腰椎病的神奇大穴。

2.养老穴:治疗老年人疾病如眼睛昏花、耳鸣、耳聋、高血压等症。

3.小海穴:增加心脏力量,祛人体躁火。

六、膀胱经重要穴位1.睛明穴:保护眼睛的穴位。

2.委中穴:腰背委中求,治疗腰酸背痛,腰肌劳损,也是排毒的出口,可用刺血疗法释放毒素。

中医基础经络知识点总结中医经络学是中医学的重要组成部分,是研究人体经络的学问。

它以《黄帝内经》、《灵枢》等医学经典为基础,系统地总结了人体经络的构成、分布、功能及与脏腑、经络相互关系等内容,并形成了一套独特的理论体系。

本文将对中医基础经络知识点进行总结,以便读者全面了解中医经络学的概念、分布特点、功能作用、临床应用等内容。

一、中医经络学的概念中医经络学是指中医学中研究人体经络的科学。

经络是中医学重要的理论基础之一,是对人体特定部位具有一定规律的生理与病变变化的通道。

中医经络学包括经络的构成、循行、与脏腑、经络相互关系、功能及其临床应用等内容。

二、经络的构成中医经络学认为,人体经络是一种特殊的通道,经过遍布于全身,形成一个连续的网络。

主要包括经脉、络脉和奇经八脉。

经脉有十四条主经脉,络脉主要是经络的支络,奇经八脉包括任脉、督脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉。

这些经络穿行于人体,形成一个完整的网络系统。

三、经络的分布特点1. 经脉的分布规律:主经脉总共有十四条,分布于人体四肢、头面部和躯干。

具体包括三焦经、手太阴肺经、手阳明大肠经、手少阴心经、手太阳小肠经、手少阳三焦经、足太阴脾经、足阳明胃经、足少阴肾经、足太阳膀胱经、足少阳胆经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足厥阴肝经。

这些经脉不仅分布于肌肉、经脉、血管、神经等组织之中,还与脏腑有密切的关系。

2. 经络的循行规律:经络的循行路径主要包括经脉的定位、循行、归经和交会等。

定位是指经脉在人体中的具体位置;循行是指经脉在人体中的具体走向;归经是指经脉的上下通络;交会是指经脉之间相互连接的部分。

3. 奇经八脉的分布:奇经八脉分别分布于人体前后、上下、左右方向,构成了全身的奇经系统。

它们主要负责调整阴阳、上下、内外等方面的生理功能。

四、经络的功能作用中医经络学认为,经络在调节人体生理功能方面起到了重要的作用,主要包括以下几个方面:1. 输导作用:经络能够输导气血精液等生理活动物质,维持人体内外的正常代谢。

中医经络学经络穴位解析经络学是中医学的重要组成部分,它研究了人体内经络的运行规律以及经络与脏腑、组织器官之间的相互关系。

经络穴位作为经络系统的重要组成部分,是中医诊断和治疗的重要手段之一。

本文将对经络穴位进行详细解析,探究其运行规律和临床应用。

一、经络穴位的定义与分类经络穴位,简称穴位,是人体经络系统上特定的点位。

在中医理论中,经络穴位分布于全身,共计361个。

按照其运行规律和临床应用,可以将经络穴位分为经脉穴和奇穴。

1. 经脉穴:经脉穴位是根据经络经脉的走向和分布而命名的。

它们与具体的经脉相对应,通过按摩或刺激经脉穴位可以调节经脉的运行和穴位所经过的相关组织器官的功能。

2. 奇穴:奇穴是指那些在人体经络系统上分布特殊、功效独特的穴位。

它们与经脉的走向无关,通常按照其功能和用途进行命名,如“百会穴”、“曲池穴”等。

奇穴的应用范围广泛,既可以用于调节经络的运行,又可以用于治疗特定疾病。

二、经络穴位的运行规律经络穴位的运行规律包括了经络分布规律、穴位取穴规律以及穴位对应脏腑组织的规律。

1. 经络分布规律:经络分布于人体的表浅和深部,相互贯通交通。

经络的走向形成了经脉系统,相互连接,形成了一个完整的循环系统。

2. 穴位取穴规律:经络穴位的取穴有其固定的规律。

一般来说,经脉穴位多位于经络走向的上方、下方、左方和右方;而奇穴则根据其功能的不同而选择在不同的部位。

3. 穴位对应脏腑组织的规律:根据中医理论,经络穴位与人体的脏腑组织有着密不可分的联系。

通过刺激相应的穴位,可以调节和改善相关脏腑组织的功能。

三、经络穴位的临床应用经络穴位在中医临床中有着广泛的应用。

下面将介绍穴位在疾病预防和治疗方面的具体应用。

1. 经络调理:通过按摩或刺激经络穴位,可以调理经络系统的功能,改善气血循环,促进身体的健康。

例如,针灸和推拿按摩是常用的经络调理方法,可以提高免疫力,调整内分泌,改善睡眠质量等。

2. 疾病治疗:经络穴位在许多疾病的治疗中发挥着重要作用。

中医基础学中关于经络学的必考知识点总结归纳一、经络的概念1. 经络的定义:经络是中医学中的一个重要概念,指的是人体内部流注气血的通道。

2. 经络的分类:根据经络的属性,可以分为经脉和络脉两种。

3. 经络的作用:经络在中医理论中具有调节气血运行、联络脏腑、表里相通、防御外邪等作用。

二、经络的走向1. 经络的走向特点:经络走向顺应人体的解剖结构,具有一定的规律性。

2. 12经脉的走向及分布:包括手太阴肺经、手阳明大肠经、手太阳小肠经、手少阴心经、手厥阴心包经、足厥阴肝经、足阳明胃经、足太阴脾经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、足少阳胆经、足厥阴胆经。

3. 别经及奇经的特点:别经主要指与正经相连的支脉,奇经指的是任脉、督脉。

4. 经脉的走向规律和对人体健康的影响。

三、经络的特点与功能1. 经络的渗透性:经络具有渗透性,能够影响体内外的生理活动。

2. 经络的传导性:经络通过气血的运行进行传导,起到联络脏腑和表里相通的作用。

3. 经络的敏感性:经络对外部刺激非常敏感,可以通过经络的刺激进行诊断和治疗。

四、经络与疾病1. 经络与疾病的关系:经络在中医疾病诊断和治疗中具有非常重要的地位,很多疾病都与经络有一定的关系。

2. 经络的病理变化:经络出现痹痛、气血不畅、阻滞等病理变化时,容易导致相关脏腑器官的疾病。

3. 经络的治疗作用:通过经络的调理,可以达到治疗疾病的效果。

五、经络学与临床应用1. 经络学在临床中的作用:临床上,经络学的知识经常被应用于疾病的诊断和治疗,对中医师来说具有非常重要的意义。

2. 经络穴位的作用:经络穴位是经络上的重要部位,通过刺激经络穴位可以调节气血,治疗相关疾病。

3. 经络理疗的应用:经络理疗是中医治疗的一种重要方法,通过经络理疗可以调理脏腑功能,改善疾病状况。

总结:经络学是中医学的重要组成部分,对于学习和理解中医学理论具有非常重要的意义。

掌握经络学的相关知识,对于日后的临床工作以及对中医学的研究都具有积极的促进作用。

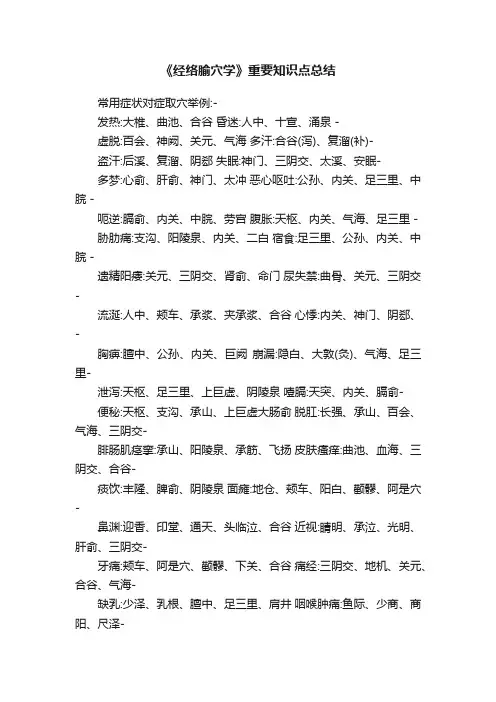

《经络腧穴学》重要知识点总结常用症状对症取穴举例:-发热:大椎、曲池、合谷昏迷:人中、十宣、涌泉 -虚脱:百会、神阙、关元、气海多汗:合谷(泻)、复溜(补)-盗汗:后溪、复溜、阴郄失眠:神门、三阴交、太溪、安眠-多梦:心俞、肝俞、神门、太冲恶心呕吐:公孙、内关、足三里、中脘 -呃逆:膈俞、内关、中脘、劳宫腹胀:天枢、内关、气海、足三里 - 胁肋痛:支沟、阳陵泉、内关、二白宿食:足三里、公孙、内关、中脘 -遗精阳痿:关元、三阴交、肾俞、命门尿失禁:曲骨、关元、三阴交-流涎:人中、颊车、承浆、夹承浆、合谷心悸:内关、神门、阴郄、-胸痹:膻中、公孙、内关、巨阙崩漏:隐白、大敦(灸)、气海、足三里-泄泻:天枢、足三里、上巨虚、阴陵泉噎膈:天突、内关、膈俞-便秘:天枢、支沟、承山、上巨虚大肠俞脱肛:长强、承山、百会、气海、三阴交-腓肠肌痉挛:承山、阳陵泉、承筋、飞扬皮肤瘙痒:曲池、血海、三阴交、合谷-痰饮:丰隆、脾俞、阴陵泉面瘫:地仓、颊车、阳白、颧髎、阿是穴-鼻渊:迎香、印堂、通天、头临泣、合谷近视:睛明、承泣、光明、肝俞、三阴交-牙痛:颊车、阿是穴、颧髎、下关、合谷痛经:三阴交、地机、关元、合谷、气海-缺乳:少泽、乳根、膻中、足三里、肩井咽喉肿痛:鱼际、少商、商阳、尺泽-落枕:阿是穴、大椎、后溪、落枕穴、养老腰痛:阿是穴、肾俞、命门、委中-膝关节痛:犊鼻、阳陵泉、阴陵泉、委中小儿疳积:四缝、鱼际- 消渴:膏肓、三阴交、胰俞、胰岛、腕骨哮喘:天突、中府、膻中、定喘-1/6页咳嗽:列缺、中府、太渊、肺俞咯血、呕血:孔最、阴郄、郄门- 踝关节扭伤:丘墟、解溪、商丘、中封、昆仑、太溪、阿是穴、公孙、然谷、金门-肩周炎:肩髃、肩髎、肩贞、肩前、阿是穴、大椎、后溪(条口透承山)-失音:天突、通里、廉泉、金津、玉液、哑门、合谷-尿闭:三阴交、阴陵泉、膀胱俞、三焦俞、肾俞、合谷、复溜、中极、石门(灸)-临床经验随症取穴总结:-四总穴歌:-“面口合谷收,头项寻列缺,腰背委中求,肚腹三里留”-经验穴歌:-胸胁支沟取,心胸内关谋,两臂曲池妙,两腿肩井搜。

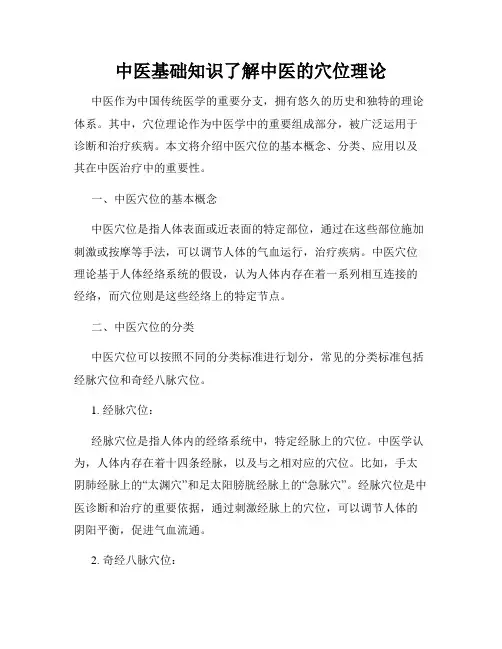

中医基础知识了解中医的穴位理论中医作为中国传统医学的重要分支,拥有悠久的历史和独特的理论体系。

其中,穴位理论作为中医学中的重要组成部分,被广泛运用于诊断和治疗疾病。

本文将介绍中医穴位的基本概念、分类、应用以及其在中医治疗中的重要性。

一、中医穴位的基本概念中医穴位是指人体表面或近表面的特定部位,通过在这些部位施加刺激或按摩等手法,可以调节人体的气血运行,治疗疾病。

中医穴位理论基于人体经络系统的假设,认为人体内存在着一系列相互连接的经络,而穴位则是这些经络上的特定节点。

二、中医穴位的分类中医穴位可以按照不同的分类标准进行划分,常见的分类标准包括经脉穴位和奇经八脉穴位。

1. 经脉穴位:经脉穴位是指人体内的经络系统中,特定经脉上的穴位。

中医学认为,人体内存在着十四条经脉,以及与之相对应的穴位。

比如,手太阴肺经脉上的“太渊穴”和足太阳膀胱经脉上的“急脉穴”。

经脉穴位是中医诊断和治疗的重要依据,通过刺激经脉上的穴位,可以调节人体的阴阳平衡,促进气血流通。

2. 奇经八脉穴位:奇经八脉穴位是指中医学中的奇经八脉系统中的穴位,这些穴位分布在人体的头、脖、腹、背、臀等部位。

奇经八脉穴位的刺激可以调节人体的气血运行,对于一些疾病的治疗具有显著的效果。

三、中医穴位的应用中医穴位作为一种重要的治疗手段,广泛应用于中医的诊断和治疗中。

以下是中医穴位的几种常见应用:1. 针灸疗法:针灸疗法是通过在穴位上插入针具进行刺激,通过刺激穴位来调节人体的气血运行,达到治疗疾病的目的。

针灸疗法在中医治疗中具有重要地位,被广泛用于疼痛管理、内科疾病的治疗等方面。

2. 推拿按摩法:推拿按摩法是通过对特定的穴位进行按摩或推拿,刺激穴位来调节人体的气血运行,促进疾病康复。

推拿按摩法在中医中常被用于治疗实际按摩穴位,对于改善血液循环、缓解肌肉疼痛等有一定效果。

3. 贴敷疗法:贴敷疗法是指在穴位上贴敷药物或贴敷特定的物质,通过刺激穴位来治疗疾病。

贴敷疗法在中医中常被用于治疗一些皮肤疾病、疼痛等。

经络腧穴基础知识嘿,朋友们!今天咱来聊聊经络腧穴基础知识,这可真是个神奇又有趣的玩意儿呢!你想想看啊,咱的身体就像一个超级复杂但又超级精密的大机器。

而经络呢,就像是这机器里的那些隐藏的通道,看不见摸不着,却起着至关重要的作用。

这些经络就像是身体里的秘密高速公路,气血呀、能量啊就在上面跑来跑去。

那腧穴又是什么呢?嘿,这就好比是高速公路上的一个个站点呀!这些穴位可神奇了,通过刺激它们,就好像给身体这个大机器按了不同的按钮,可以调节各种功能呢。

比如说,有时候你头疼得厉害,是不是感觉脑袋都要炸了?这时候要是找对了穴位,按一按,揉一揉,说不定头疼就能缓解不少呢!这不比吃那些苦苦的药好多啦?再比如,你工作了一天累得不行,浑身酸痛。

这时候要是能按摩一下那些能缓解疲劳的穴位,哇,那感觉,就像给身体充了电一样,一下子又活力满满啦!而且啊,经络腧穴这东西,咱老祖宗可是研究了好久好久呢。

这可是他们智慧的结晶呀!咱可不能把这宝贝给丢了。

你说咱身体里有这么多经络和穴位,是不是就像一个大宝藏等着我们去挖掘呀?你可别小看了这些小小的穴位,它们的作用可大着呢!有时候一个小小的穴位就能解决大问题。

你看那些会中医按摩的师傅们,他们就知道好多穴位的秘密呢。

他们的手在你身上按一按,揉一揉,你就会觉得特别舒服。

这就是经络腧穴的神奇之处呀!那我们自己能不能也学会找找这些穴位,给自己按摩按摩呢?当然能啦!这又不难,只要你有心,多了解了解,多试试,肯定能找到一些适合自己的方法。

咱平时没事的时候,就可以自己按按那些能让我们放松的穴位呀,这多好呀!既不花钱,又能让自己舒服,何乐而不为呢?所以呀,朋友们,经络腧穴基础知识真的很重要呢!咱可得好好了解了解,说不定哪天就能派上大用场呢!这可是咱老祖宗留给咱的宝贵财富呀,咱可不能浪费了!大家都行动起来吧,去探索身体里的这个大宝藏!原创不易,请尊重原创,谢谢!。

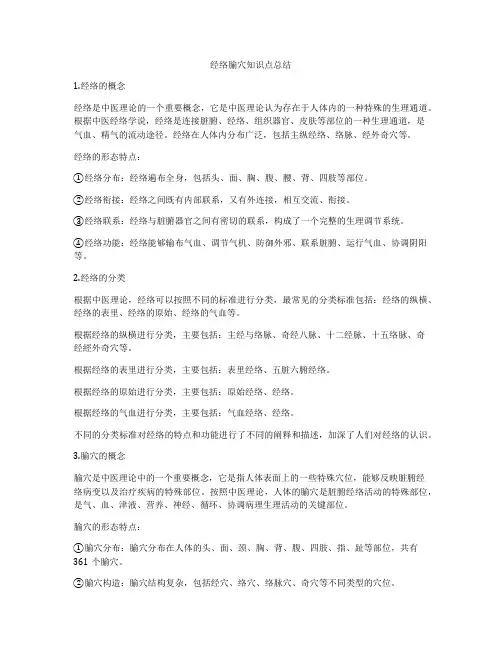

经络腧穴知识点总结1.经络的概念经络是中医理论的一个重要概念,它是中医理论认为存在于人体内的一种特殊的生理通道。

根据中医经络学说,经络是连接脏腑、经络、组织器官、皮肤等部位的一种生理通道,是气血、精气的流动途径。

经络在人体内分布广泛,包括主纵经络、络脉、经外奇穴等。

经络的形态特点:①经络分布:经络遍布全身,包括头、面、胸、腹、腰、背、四肢等部位。

②经络衔接:经络之间既有内部联系,又有外连接,相互交流、衔接。

③经络联系:经络与脏腑器官之间有密切的联系,构成了一个完整的生理调节系统。

④经络功能:经络能够输布气血、调节气机、防御外邪、联系脏腑、运行气血、协调阴阳等。

2.经络的分类根据中医理论,经络可以按照不同的标准进行分类,最常见的分类标准包括:经络的纵横、经络的表里、经络的原始、经络的气血等。

根据经络的纵横进行分类,主要包括:主经与络脉、奇经八脉、十二经脉、十五络脉、奇经經外奇穴等。

根据经络的表里进行分类,主要包括:表里经络、五脏六腑经络。

根据经络的原始进行分类,主要包括:原始经络、经络。

根据经络的气血进行分类,主要包括:气血经络、经络。

不同的分类标准对经络的特点和功能进行了不同的阐释和描述,加深了人们对经络的认识。

3.腧穴的概念腧穴是中医理论中的一个重要概念,它是指人体表面上的一些特殊穴位,能够反映脏腑经络病变以及治疗疾病的特殊部位。

按照中医理论,人体的腧穴是脏腑经络活动的特殊部位,是气、血、津液、营养、神经、循环、协调病理生理活动的关键部位。

腧穴的形态特点:①腧穴分布:腧穴分布在人体的头、面、颈、胸、背、腹、四肢、指、趾等部位,共有361个腧穴。

②腧穴构造:腧穴结构复杂,包括经穴、络穴、络脉穴、奇穴等不同类型的穴位。

③腧穴功能:腧穴具有调节气血、通络活血、调理脏腑、治疗疾病等多种功能,是中医临床治疗的主要手段之一。

4.经络腧穴的关系经络和腧穴是密切相关的,它们之间相互补充、相辅相成,共同构成了中医理论体系的重要组成部分。

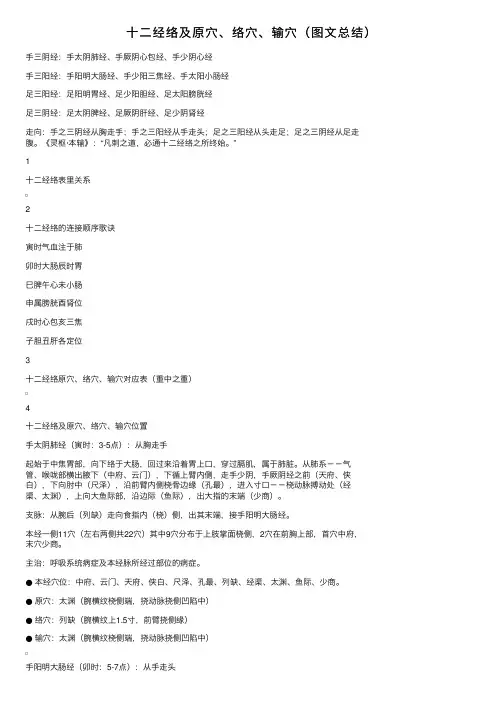

⼗⼆经络及原⽳、络⽳、输⽳(图⽂总结)⼿三阴经:⼿太阴肺经、⼿厥阴⼼包经、⼿少阴⼼经⼿三阳经:⼿阳明⼤肠经、⼿少阳三焦经、⼿太阳⼩肠经⾜三阳经:⾜阳明胃经、⾜少阳胆经、⾜太阳膀胱经⾜三阴经:⾜太阴脾经、⾜厥阴肝经、⾜少阴肾经⾛向:⼿之三阴经从胸⾛⼿;⼿之三阳经从⼿⾛头;⾜之三阳经从头⾛⾜;⾜之三阴经从⾜⾛腹。

《灵枢·本输》:“凡刺之道,必通⼗⼆经络之所终始。

”1⼗⼆经络表⾥关系2⼗⼆经络的连接顺序歌诀寅时⽓⾎注于肺卯时⼤肠⾠时胃巳脾午⼼未⼩肠申属膀胱⾣肾位戌时⼼包亥三焦⼦胆丑肝各定位3⼗⼆经络原⽳、络⽳、输⽳对应表(重中之重)4⼗⼆经络及原⽳、络⽳、输⽳位置⼿太阴肺经(寅时:3-5点):从胸⾛⼿起始于中焦胃部,向下络于⼤肠,回过来沿着胃上⼝,穿过膈肌,属于肺脏。

从肺系--⽓管、喉咙部横出腋下(中府、云门),下循上臂内侧,⾛⼿少阴,⼿厥阴经之前(天府、侠⽩),下向肘中(尺泽),沿前臂内侧桡⾻边缘(孔最),进⼊⼨⼝--桡动脉搏动处(经渠、太渊),上向⼤鱼际部,沿边际(鱼际),出⼤指的末端(少商)。

⽀脉:从腕后(列缺)⾛向⾷指内(桡)侧,出其末端,接⼿阳明⼤肠经。

本经⼀侧11⽳(左右两侧共22⽳)其中9⽳分布于上肢掌⾯桡侧,2⽳在前胸上部,⾸⽳中府,末⽳少商。

主治:呼吸系统病症及本经脉所经过部位的病症。

●本经⽳位:中府、云门、天府、侠⽩、尺泽、孔最、列缺、经渠、太渊、鱼际、少商。

●原⽳:太渊(腕横纹桡侧端,挠动脉挠侧凹陷中)●络⽳:列缺(腕横纹上1.5⼨,前臂挠侧缘)●输⽳:太渊(腕横纹桡侧端,挠动脉挠侧凹陷中)⼿阳明⼤肠经(卯时:5-7点):从⼿⾛头从⾷指末端起始(商阳),沿⾷指桡侧缘(⼆间、三间),出第⼀、⼆掌⾻间(合⾕)、进⼊两筋(拇长伸肌腱和拇短伸肌腱)之间(阳溪),沿前臂桡侧(偏历、温溜、下廉、上廉、⼿三⾥),进⼊肘外侧(曲池、肘髎),经上臂外侧前边(⼿五⾥、臂臑),上肩,出肩峰部前边(肩髃、巨⾻,会秉风),向上交会颈部(会⼤椎),下⼊缺盆(锁⾻上窝),络于肺,通过横膈,属于⼤肠。

经络穴位基础知识经络穴位基础知识一经络的概念1.经络的定义:经络是经脉和络脉的总称。

是人体气血通过和联络的通路。

经:有路径的意思,是经络系统中的主干。

络:有网络的意思,是经脉别出的分支。

2.经络系统的组成:由十二经络、奇经八脉、十五别络、十二经别、十二经筋、十二皮部以及难以数计的孙络等构成经络系统的组成及结构图二经络的命名1.三阴三阳:太阳------阳明阴---少阳------太阳---阳厥阴------少阳从阴阳气的盛衰(多少)来分:太阴>少阴>厥阴阳明>太阳>少阳2.与四肢的关系:上肢:内侧—手三阴(手太阴、手厥阴、手少阴)外侧—手三阳(手阳明、手少阳、手太阳)下肢:外侧—足三阳(足阳明、足少阳、足太阳)内侧—足三阴(足厥阴、足太阴、足少阴)3.与脏腑的关系:人体内脏以脏(实心)为阴,腑(空心)为阳。

五脏:心、肝、脾、肺、肾、心包相表里↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑六腑:小肠、胆、胃、大肠、膀胱、三焦脏之在胸者(肺、心、心包)联系手阴经,在腹者(脾、肝、肾)联系足阴经4.传导感应,调整虚实经络调整虚实的功能是以它正常情况下协调阴阳的功能为基础,针灸、按摩、气功等疗法就是通过体表的腧穴接受刺激,传导感应,激发经络运行气血、调整阴阳虚实的功能。

使之能“泻其有余,补其不足,阴阳平复”。

三腧穴的分类十四经穴—是指分布于十二经脉和任、督二脉的循行路线上的穴位,简称经穴,是腧穴的主体部分。

到现代经穴已发展为361个穴名,共670个穴位。

经外奇穴—是指在十四经穴之外,具有固定名称、位置和主治作用的腧穴,简称奇穴。

阿是穴—是指无具体名称、无固定位置、无固定主治病症,而以病痛局部或与病痛有关的压痛点、敏感点作为腧穴。

四腧穴的作用1.输注气血:腧穴是脏腑经络气血渗灌、转输、出入的特殊部位。

因此腧穴就具备了抵御疾病(出)、反应病痛(出)、传入疾病(入)、肝受刺激、传入信息(入)等功能2.反应病症:当病邪侵袭人体时,人体的正气可以通过经脉、腧穴向外奋起以护卫体表;当人体内部发生病变时,内在的病理状态又可通过经脉腧穴反映于体表3.防治疾病:腧穴输注气血、向内传入的特性,是腧穴能够治疗疾病的基础。

中医必备基础知识!十二经脉88个常用腧穴汇总足太阳膀胱经膈俞(八会穴之血会)定位:在脊柱区,第7胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

主治:①呕吐、呃逆、气喘等上逆之证;②贫血、吐血、便血等血证;③瘾疹、皮肤瘙痒等皮肤病证;④潮热,盗汗。

肝俞(肝之背俞穴)定位:在脊柱区,第9胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

主治:①黄疸、胁痛等肝胆病证;②目赤、目视不明、目眩、夜盲、迎风流泪等目疾;③癫狂痫;④脊背痛。

脾俞(脾之背俞穴)定位:在脊柱区,第11胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

主治:①腹胀、纳呆、呕吐、腹泻、痢疾、便血、水肿等脾胃肠腑病证;②多食善饥,身体消瘦;③背痛。

肾俞(肾之背俞穴)定位:在脊柱区,第2腰椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

主治:①头晕、耳鸣、耳聋等肾虚病证;②遗尿、遗精、阳痿、早泄、不育等泌尿生殖系疾患;③月经不调、带下、不孕等妇科病证;④腰痛;⑤慢性腹泻。

大肠俞(大肠之背俞穴)定位:在脊柱区,第4腰椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

主治:①腰腿痛;②腹胀、腹泻、便秘等胃肠病证。

次髎定位:在骶区,正对第2骶后孔中。

主治:①月经不调、痛经、带下等妇科病证;②小便不利;③遗精、疝气等男科病证;④腰骶痛,下肢痿痹。

委中(合穴;膀胱之下合穴)定位:在膝后区,腘横纹中点。

主治:①腰背痛、下肢痿痹等腰及下肢病证;②腹痛、急性吐泻等急症;③小便不利,遗尿;④丹毒,皮肤瘙痒,疔疮。

承山定位:在小腿后区,腓肠肌两肌腹与肌腱交角处。

主治:①腰腿拘急、疼痛;②痔疾,便秘;③腹痛,疝气。

昆仑(经穴)定位:在踝区,外踝尖与跟腱之间的凹陷中。

主治:①后头痛,项强,腰骶疼痛,足踝肿痛;②癫痫;③滞产。

申脉(八脉交会穴→通阳跷脉)定位:在踝区,外踝尖直下,外踝下缘与跟骨之间凹陷中。

主治:①头痛,眩晕;②癫狂痫,失眠等神志病证;③腰腿酸痛。

至阴(井穴)定位:在足趾,小趾末节外侧,趾甲根角侧后方0.1寸(指寸)。

主治:①胎位不正,滞产;②头痛,目痛,鼻塞,鼻衄。

409个经络穴位图解大全(按经络分)•手太阴肺经——呼吸系统“晴雨表”•【手太阴肺经】对人体有什么功效,附11个肺经穴位讲解•手太阴肺经11个高清穴位图肺经中府穴云门穴天府穴侠白穴尺泽穴孔最穴列缺穴经渠穴太渊穴鱼际穴少商穴•手阳明大肠经——肠道健康的卫士•【手阳明大肠经】对人体有什么帮助附大肠经路线图及功臣穴位•手阳明大肠经20个高清穴位图手阳明大肠经商阳穴二间穴三间穴合谷穴阳溪穴偏历穴温溜穴下廉穴上廉穴手三里穴曲池穴肘髎穴手五里穴臂臑穴肩髃穴巨骨穴天鼎穴扶突穴口禾髎穴迎香穴•足阳明胃经——人体能量来源之本•足阳明胃经45个高清穴位图•【足阳明胃经】对人体有什么功效,附45个胃经穴位讲解足阳明胃经承泣穴四白穴巨髎穴地仓穴大迎穴颊车穴下关穴头维穴人迎穴水突穴气舍穴缺盆穴气户穴库房穴屋翳穴膺窗穴乳中穴乳根穴不容穴承满穴梁门穴关门穴太乙穴滑肉门穴天枢穴外陵穴大巨穴水道穴归来穴气冲穴髀关穴伏兔穴阴市穴梁丘穴犊鼻穴足三里穴上巨虚穴条口穴下巨虚穴丰隆穴解溪穴冲阳穴陷谷穴内庭穴厉兑穴•足太阴脾经——脾胃之疾无所不疗•足太阴脾经21个高清穴位图•【足太阴脾经】对人体有什么功效,附21个脾经穴位讲解隐白穴大都穴太公孙穴白穴商丘穴三阴交穴漏谷穴地机穴阴陵泉穴血海穴箕门穴冲门穴府舍穴腹结穴大横穴腹哀穴足太阴脾经食窦穴天溪穴胸乡穴周荣穴大包穴•手少阴心经——通心怡神的黄金之钥•手少阴心经9个高清穴位图•【手少阴心经】对人体有什么功效,附9个心经穴位讲解手少阴心经极泉穴青灵穴少海穴灵道穴通里穴阴郄穴神门穴少府穴少冲穴•手太阳小肠经——头面部的保健医生•手太阳小肠经19个高清穴位图•【手太阳小肠经】对人体有什么帮助附19个小肠经穴位讲解手太阳小肠经少泽穴前谷穴后溪穴腕骨穴阳谷穴养老穴支正穴小海穴肩贞穴臑俞穴天宗穴秉风穴曲垣穴肩外俞穴肩中俞穴天窗穴天容穴颧髎穴听宫穴•足太阳膀胱经,运行人体中宝贵的体液,关系到全身的健康•足太阳膀胱经——人体最大的排毒通道•【足太阳膀胱经】对人体有什么帮助附67个膀胱经穴位讲解足太阳膀胱经睛明穴攒竹穴眉冲穴曲差穴五处穴承光穴通天穴络却穴玉枕穴天柱穴大杼穴风门穴肺俞穴厥阴俞穴心俞穴督俞穴膈俞穴肝俞胆俞脾俞穴胃俞穴三焦俞穴肾俞穴气海俞穴大肠俞穴关元俞穴小肠俞穴膀胱俞穴中膂俞穴白环俞穴上髎穴次髎穴中髎穴下髎穴会阳穴承扶穴殷门穴浮郄穴委阳穴委中穴附分穴魄户穴膏肓穴神堂穴譩譆穴膈关穴魂门穴阳纲穴意舍穴胃仓穴肓门穴志室穴胞肓穴秩边穴合阳穴承筋穴承飞穴穴跗阳穴昆仑穴仆参穴申脉穴金门穴京骨穴束骨穴足通谷穴至阴穴•【足少阴肾经】对人体有什么帮助附肾经27个穴位讲解•足少阴肾经27个高清穴位图•足少阴肾经——强肾健体的关键系统涌泉穴然谷穴大钟穴太溪穴水泉穴照海穴复溜穴交信穴筑宾穴阴谷穴横骨穴大赫穴气四足少阴肾经穴穴中注穴肓俞穴商曲穴石关穴阴都穴腹通谷穴幽门穴步廊穴神封穴墟穴藏穴彧中穴俞府穴•手厥阴心包经——心胸部的急救医生•手厥阴心包经9个高清穴位图•【手厥阴心包经】对人体有什么帮助附心包经9个穴位讲解天池穴天泉穴曲泽穴郄门穴间使穴内关穴大陵穴劳宫穴手厥阴心包经中冲穴•手少阳三焦经——健康身体的辅导员•手少阳三焦经23个高清穴位图•【手少阳三焦经】对人体有什么帮助附三焦经23个穴位讲解手少阳三焦经关冲穴液门穴中渚穴阳池穴外关穴支沟穴会宗穴三阳络穴四渎穴天井穴清泠渊穴消泺穴臑会穴肩髎穴天髎穴天牖穴翳风穴瘈脉穴颅息穴角孙穴耳门耳和穴髎穴丝竹空穴•足少阳胆经——迅速行动的后勤保障•【经络图解】足少阳胆经45个高清穴位图•【足少阳胆经胆经】对人体有什么帮助附胆经44个穴位讲解颔厌穴上关穴悬颅穴悬厘穴曲鬓穴率谷穴天冲穴浮白穴头窍阴穴完骨穴本神穴阳白穴头临泣穴目窗穴足少阳胆经正营穴承灵穴脑空穴风池穴肩井穴渊腋穴辄筋穴日月穴京门穴带脉穴五枢穴维道穴居髎穴环跳穴风市穴中渎穴膝阳关穴阳陵泉穴阳交穴外丘穴光明穴阳辅穴悬钟穴丘墟穴足临泣穴地五会穴侠溪穴足窍阴穴•【足厥阴肝经】对人体有什么帮助附肝经14个穴位讲解•足厥阴肝经——肝脏部的CEO•足厥阴肝经14个高清穴位图大敦穴行间穴太冲穴中封穴蠡沟穴中都穴膝关穴曲泉穴阴包穴足五里穴阴廉穴急脉穴足厥阴肝经章门穴期门穴•【经络图解】督脉28个高清穴位图•督脉——阳脉之海•打通督脉,全身无比舒服附29个穴位讲解督脉长强穴腰俞穴腰阳关穴命门穴悬枢穴脊中穴中枢穴筋缩穴至阳穴灵台穴神道穴身柱穴陶道穴大椎穴哑门穴风府穴脑户穴强间穴后顶穴百会穴前顶囟会穴穴上星穴神庭穴素髎穴水沟穴兑端穴龈交穴印堂穴•孕育幸福之经——任脉附24个穴位经络图解•任脉——阴脉之海•【经络图解】任脉24个高清穴位图任脉会阴穴曲骨穴中极穴关元穴石门穴气海穴阴交穴神阙穴水分穴下脘穴建里穴中脘穴上脘穴巨阙穴鸠尾穴中庭穴膻中穴玉堂穴紫宫穴华盖穴璇玑穴天突穴廉泉穴承浆穴•经外奇穴:对症治疗,效果神奇头面部奇穴四神聪穴鱼腰穴太阳穴耳尖穴球后穴上迎香穴内迎香穴金津穴玉液穴夹承浆牵正穴翳明穴当阳穴海泉穴颈百劳穴安眠穴子宫穴三角灸定夹脊胸腹腰背部奇穴喘穴穴胃脘下俞穴痞根穴腰眼穴十七椎穴腰奇穴四肢部奇穴肩前穴肘尖穴二白穴中魁穴大骨空穴小骨空穴腰痛点穴外劳宫穴八邪穴四缝穴十宣穴鹤顶穴百虫窝内膝眼穴穴胆囊穴阑尾穴内踝尖穴外踝尖穴八风穴独阴穴外膝眼穴气端穴。

人体经络穴位系统知识一、基础知识经络遍布于全身,是人体气血运行的主要通道,也是联结人体各个部分的基本途径。

外行于体表,内属于脏腑,纵横交错,沟通表里,贯穿上下,通过多种通路和途径将机体的上下、左右、前后各个部份,以及脏与脏、腑与腑、脏与腑之间,脏腑与体表,体表与脏腑,官窍、皮肉、筋腱和骨骼之间等紧密地联系在一起。

由于经络系统的这种联系,使生命有机体的各个部份相互联系,相互协调,相互促进,相互制约,从而成为一个统一的、内部协调而稳定,并与外部环境息息相关的有机整体。

经气来源于真气,真气来源于先天之元气,又依赖后天水谷精微之气的不断充养,是人体生命活动最根本的动力。

一方面,经气推动气血在经脉中的运行,约束气血的运行轨道,调节气血的容量,对全身脏腑气血阴阳的协调平衡起着总领的作用。

没有经络系统对全身的维系、协调和平衡,就不可能有有机体正常的生命运动。

另一方面,经气还表现为经络的"反应性"和"传导性"。

针刺治疗必须"得气",针和灸的刺激作用于人体,经气被激发,从而才能疏通经脉,通行周身,调节机体的阴阳平衡,促使生命有机体的功能活动向正常状态恢复。

经络的反应性和传导性还表现在抵御外邪、传入疾病和反应疾病方面。

由于经络内联脏腑,外络肢节,网络周身,因此,当人体正气充足时,经脉之气就能首当其冲,奋起抵御外邪的入侵;而当人体正气不足,抵抗力下降时,经络便会成为疾病的传入通路。

邪气(致病因素)侵入人体,通过经络的传导由表向里,由浅入深,传入内脏,并且还会通过经络系统影响到人体的其他部份。

脏腑病变有时也会通过经络传出体表,在体表某些部位出现压痛、结节、隆起、凹陷、充血等反应,这类反应常可用以帮助诊断有关内脏的疾病。

根据病变的部位可以分析其所属经络脏腑,这种方法就叫作"分经论证";而根据各条经络的生理、病理特点来分析临床症候的,称作"分经辨证";根据经络的生理病理特点在相应的经脉进行治疗,则称作 "循经治疗"。

中医经络穴位的基本知识中医经络穴位是中医学中的重要理论之一,通过调节和激活经络穴位来达到治疗和调理身体的目的。

下面就中医经络穴位的基本知识展开论述。

一、经络的概念和分类经络是中医学的基础理论之一,指人体内运行气血的通道。

经络分为经脉和络脉两类。

经脉是指体表与脏腑之间的通道,主要包括十四经、任脉、督脉等,负责在体表运行调节气血;络脉是指经脉之外分布的一系列血管网,主要包括络脉、互通络等,起到连接、调节气血的作用。

二、经络穴位的概念和作用经络穴位是经络上特定的点位,也称为穴位或压痛点。

穴位的刺激可调整和促进气血运行,具有调治疾病、防治疾病、保健养生等作用。

按照功能和作用,穴位可分为以下几类:1. 经文穴位:位于经络线路上,负责调节经络气血运行,如足三里、合谷等。

2. 经别穴位:位于经络交会、分出的部分,调节经络气血分布,如阳陵泉、太冲等。

3. 经筋穴位:位于经络筋脉上,调理筋脉、活络通血,如大椎、肩井等。

4. 经外穴位:不在经络线路上,但与经络有密切联系的穴位,如天突、人迎等。

三、经络穴位的定位方法中医经络穴位的定位方法有多种,常用的有解剖定位法、比骨定位法、分寸定位法等。

1. 解剖定位法:根据人体的解剖结构,通过骨骼和肌肉等参考点来确定穴位的位置。

这种方法准确度较高,但需要有较深入的解剖知识。

2. 比骨定位法:根据骨骼关节的位置,通过与骨骼的相对位置来确定穴位的位置。

这种方法相对简便易行。

3. 分寸定位法:根据人体部位的比例关系,将身体或肢体的长度分成寸,通过寸的比例来确定穴位的位置。

这种方法较为灵活,但需要有一定的经验。

四、常用经络穴位的功效及应用中医经络穴位有很多,每个穴位都有不同的功效和应用。

以下是几个常用的例子:1. 合谷:位于手背大拇指与食指骨之间的凹陷处,具有平治头痛、缓解咳嗽等功效。

2. 风池:位于肩颈枢椎附近的凹陷处,具有舒颈肩、缓解头痛等功效。

3. 太渊:位于足底部,整个足心凹陷处,具有调理气血、缓解疲劳等功效。