儒家思想发展历程

- 格式:docx

- 大小:20.83 KB

- 文档页数:2

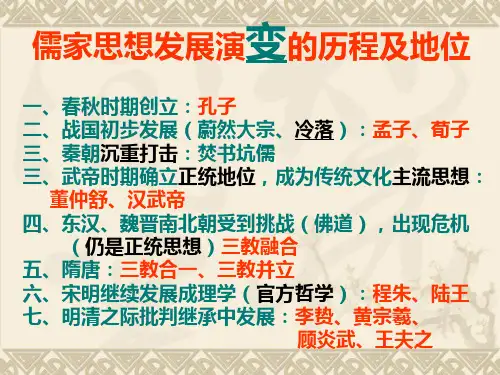

儒家思想发展演变历程春秋战国时期是儒家思想的产生与初步发展期。

西汉,儒家思想成为封建正统。

宋明时期是儒家思想的新发展阶段,形成了新儒教。

明末清初是对儒家思想的批判与继承时期。

扩展资料发展历程:1、春秋时期——孔子创立儒家思想:思想体系的核心是“仁”,主张以爱人之心调节与和谐人际关系。

维护周朝的“礼”,主张贵贱有序。

主张以德治民,反对苛政与任意刑杀,指出统治阶级要爱惜民力、取信于民、正身律己。

2、战国时期——孟子思想的发展:政治上主张实行仁政,提出“民贵君轻”的思想。

主张“政在得民”,反对苛政、“虐民”“暴民”。

主张给农民一定的土地,不侵犯农民的劳动时间,宽刑薄税。

3、西汉——董仲舒的新儒学成为统治思想:董仲舒以儒学为基础,以阴阳五行为框架,兼采诸于百家,建立起具有神学倾向的'新儒学。

新儒学以“天人感应”“君权神授”为核心。

4、宋代的新儒学——理学:特点是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想。

集大成者朱熹的观点:他认为理是第一性的,是宇宙万物的本源,气是构成宇宙万物的材料,是第二性的,主张“存天理,灭人欲”。

实际上为封建等级制度辩护。

儒家思想:儒家思想,是先秦诸子百家学说之一。

儒家思想也称为儒教或儒学,由孔子创立,最初指的是从事丧葬行业的司仪,后来以此为基础逐渐形成完整的儒家思想体系,成为中国传统文化的主流,影响深远。

它是中国影响最大的流派,也是中国古代的主流意识。

儒家学派对中国,东亚乃至全世界都产生过深远的影响。

“儒学”、“儒家”、“儒教”这些概念要分清。

儒学作为一种学说,儒家作为一个阶层,儒教作为一种信仰,三者相同也不同,需要区分开来。

儒学的发展历程儒学作为中国传统文化的重要组成部份,经历了漫长而丰富多样的发展历程。

从其起源于春秋战国时期,到成为中国古代社会的主流思想体系,儒学经历了多个阶段的演变和发展。

1. 起源阶段(春秋战国时期):儒学起源于中国春秋战国时期,最早的儒学代表人物是孔子(公元前551年-公元前479年)。

孔子强调人的修养和道德行为,并提倡“仁爱”、“礼治”等思想。

他的弟子们将孔子的思想整理成《论语》,奠定了儒学的基础。

2. 孔子后继者的发展(战国时期-秦汉时期):孔子的学说在战国时期得到了进一步的发展和传承。

例如,孟子(公元前372年-公元前289年)强调人性本善的观点,认为通过修身齐家治国平天下可以实现社会和谐。

荀子(公元前313年-公元前238年)则注重政治和社会制度的改革,提出了“性恶论”和“性善论”的观点。

3. 儒学的统治地位(汉朝-明清时期):自西汉以来,儒学逐渐成为中国古代社会的主流思想体系,并得到了统治者的支持和推崇。

儒学经过了汉代、魏晋南北朝、隋唐、宋元明清等朝代的发展和演变,形成为了不同的学派和流派。

例如,汉代的文学家刘向整理了《尚书》,明代的学者朱熹撰写了《四书集注》,都对儒学的发展起到了重要的推动作用。

4. 儒学的变革与挑战(近现代):近现代以来,儒学面临了来自西方思想的冲击和挑战。

中国的近代化运动和科学文化的引进,对传统的儒学思想提出了质疑。

在这个时期,一些学者开始重新审视儒学的内涵和价值,并提出了一系列的改革和创新。

例如,康有为、梁启超等人提出了“新儒家”思想,试图将儒学与现代价值观相结合。

总结起来,儒学的发展历程可以概括为起源阶段、孔子后继者的发展、儒学的统治地位以及近现代的变革与挑战。

儒学在中国历史上扮演了重要的角色,对社会、政治和文化都产生了深远的影响。

尽管儒学在现代社会中的地位有所下降,但其核心价值观和思想仍然对中国人民的行为和思维方式产生着重要的影响。

1.“百家争鸣”和儒家思想的形成(1)孔子和早期儒学:春秋晚期,孔子创立儒家学派。

孔子的思想核心是“仁”。

他要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容,“已所不欲,勿施于人”。

他强调统治者要以德治民,反对苛政和任意刑杀。

他希望恢复西周的礼乐制度,“克已复礼”,使每个人的行为符合礼的要求。

孔子首创私人讲学,主张“有教无类”,打破了贵族垄断文化教育的局面。

孔子被后人尊称为“万世师表”和“至圣”。

(2)战国时期,孟子和荀子是儒家的两位代表人物。

孟子主张“仁政”,进一步提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,在伦理观上主张“性本善”,要实行仁政来回复和扩充人的善性。

荀子张以德服人,提出“君舟民水”的著名论断,强调人民群众的力量巨大。

荀子提出“性本恶”,强调用礼乐来规范人的行为,使人向善。

经过孟子、荀子的改造和发展,儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要。

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

2.“罢黜百家,独尊儒术”(1)从“无为”到“有为”:汉初,为了恢复生产和安定人心,统治者吸取道家“无为而治”的思想,采取与民休息的政策。

经过六十多年的休养生息,汉朝的经济实力逐渐恢复和增强,但是,诸侯国的势力日益膨胀、土地兼并剧烈、匈奴为患,都威胁着西汉的稳定。

为了加强中央集权,适应国家统一的发展形势,积极有为的政治思想成为时代的需要。

(2)“罢黜百家,独尊儒术”的提出:董仲舒是汉代儒家的代表人物。

他把诸子百家中道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了新的儒学体系。

董仲舒适应汉武帝加强中央集权的需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

他认为大一统是天地的常理,国家的需要;要维护政治的统一,必须实行思想上的统一。

他提出不在儒家六经范围之内的各家学术都应罢黜。

董仲舒宣扬“君权神授”,提出“天人合一”和“天人感应”学说。

董仲舒还提出了“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”和仁、义、礼、智、信五种为人处世的道德标准,后人称为“三纲五常”。

儒家思想发展史概况总结儒家思想是中国传统文化的重要组成部分,自孔子创立以来经历了数百年的发展演变。

以下是儒家思想发展史的概况总结。

1. 孔子时期(公元前551年-公元前479年)孔子是儒家思想的创始人,他强调了德行的重要性,主张修身齐家治国平天下。

孔子的思想强调人际关系和社会秩序,他的弟子们将其学说总结为儒家经典《论语》。

2. 战国时期(公元前475年-公元前221年)战国时期是中国历史上一个动荡的时期,各种思想学派争相兴起。

儒家经过与其他学派的辩论和交流,逐渐形成独特的学说体系。

这一时期的儒家代表有孟子、荀子等人。

孟子主张人性善良,强调仁义道德的实践,提出了“四端五常”等重要理论。

3. 汉代(公元前206年-公元220年)在汉代,儒家思想被正式确立为国家的意识形态,并成为国家教育的核心内容。

儒家经典《大学》、《中庸》等开始广泛传播。

同时,新的学派如道家和墨家等也开始与儒家进行交融。

4. 魏晋南北朝时期(220年-589年)这一时期,儒家遭受了佛教和道教的挑战,但儒家学说仍然保持了重要地位。

尤其是南朝刘宋时期,儒家思想迎来了新的发展阶段,陶渊明等人对孔子的学说进行了深入的研究和补充。

此外,这一时期还产生了儒学的三家之说,即程朱理学、陆王心学和王阳明心学,对儒家学说进行了更深入的解释和探讨。

5. 宋明清时期(960年-1840年)这一时期,中国进入了封建社会,并逐渐形成了儒家传统文化的鼎盛时期。

宋代的程朱理学成为当时的主流学说,并且在明清时期得到了进一步的发展。

这一时期的儒家代表有朱熹、陈献章等人,他们对儒家经典进行了全面的解读和深入的研究,对后世影响深远。

6. 近现代(1840年-现在)近代以来,西方的思想进入中国,儒家思想受到了巨大的冲击。

在晚清时期,面对列强的入侵和国家的危机,一些学者开始反思传统文化,并提出了“新学”,试图将儒家思想与西方思想相结合,推动中国的现代化。

这一时期的代表人物有康有为、梁启超等人。

中国儒学发展的五个阶段儒学是中国古代最重要的学派之一,它对中国社会、文化和思想产生了深远的影响。

儒学的发展可以分为五个阶段,每个阶段都有其独特的特点和贡献。

第一阶段:先秦儒学的兴起(公元前770年-公元前221年)先秦时期是儒学的萌芽期和初期发展阶段。

孔子是儒学的创始人,他提出了“仁者爱人”、“君子”等重要理念,强调人的道德修养和社会伦理。

同时,孟子和荀子等后继者也对儒学进行了进一步的发展和完善。

这一时期儒学的核心思想主要包括仁爱、礼制、道德修养等,奠定了儒学的基本框架。

第二阶段:汉代儒学的繁荣(公元前206年-公元220年)汉代是中国古代儒学发展的黄金时期,儒学成为了统治阶级的官学。

当时的儒学家主要有刘向、贾谊、扬雄等,他们对儒学进行了广泛的研究和发展。

儒学在政治、教育、文化等各个领域都发挥了重要作用。

在儒学思想方面,汉代儒学主要强调礼乐、忠孝、经世致用等,形成了“礼乐之邦”的思想理念。

第三阶段:唐宋儒学的复兴(公元618年-公元1279年)唐宋时期是中国古代儒学的复兴时期,儒学得到了更加全面和深入的发展。

此时的儒学家有韩愈、柳宗元、程颢、程颐等,他们对儒学进行了深入的研究和扩展。

唐宋儒学主要注重经典的研究和解释,强调心性修养和道德教化。

程朱理学在宋代达到了巅峰,成为当时的主流儒学思想,对后世影响深远。

第四阶段:明清儒学的变革(公元1368年-公元1912年)明清时期是中国儒学发展的一个重要阶段,也是儒学思想发生较大变革的时期。

明朝初期,王阳明提出了“心即理”、“致良知”的观点,强调个体的主体意识和内在道德准则。

清代,程朱理学逐渐式微,新学派兴起,如王夫之、顾炎武等,他们提出了一些新的思想和观点,对儒学进行了一定的改革。

第五阶段:现代儒学的复兴(20世纪以后)现代儒学的复兴始于20世纪,是对传统儒学的继承和创新。

现代儒学家如梁漱溟、胡适、钱穆、茅以升等,对儒学进行了现代化的阐释和应用。

他们试图将儒学与现代科学和思想相结合,提出了一些新的儒学理论和观点。

儒学的发展历程儒学是中国古代的一种思想体系和学术传统,起源于先秦时期,经历了漫长的发展历程。

下面将详细介绍儒学的发展历程。

1. 先秦儒学的起源与发展(约公元前5世纪-公元前221年)先秦时期是儒学发展的起点,孔子被视为儒学的创始人。

孔子提出了“仁”的概念,强调人与人之间的道德关系和社会秩序的重要性。

他的弟子们将其思想进一步发展和完善,形成为了儒家经典《论语》等。

2. 秦汉儒学的兴旺与衰落(公元前221年-公元220年)秦朝统一中国后,推行法家思想,对儒学进行了打压。

然而,在汉朝时期,儒学重新兴起。

汉武帝时期,设立太学,加强了儒学的教育地位。

汉代儒学家如董仲舒、扬雄等进一步发展了儒学思想,形成为了新的儒学流派。

3. 魏晋儒学的分裂与多元化(公元220年-公元420年)魏晋时期,儒学浮现了多个流派,如王弼的“理学”、郭象的“气学”等。

这些流派在儒学思想的理论和实践上有所分歧,但都对儒学的发展做出了贡献。

此时期,儒学开始与佛教、道教等其他思想流派进行交流和融合。

4. 唐宋儒学的繁荣与复兴(公元618年-公元1279年)唐宋时期,儒学达到了巅峰。

唐代的儒学家孔颖达、韩愈、柳宗元等推崇儒学的实践和道德伦理。

宋代的儒学家程朱理学进一步发展了儒家思想,形成为了“理学”的主流。

此时期的儒学对政治、教育、文化等领域产生了深远影响。

5. 元明清儒学的变革与挑战(公元1279年-1912年)元代儒学受到了政权的压制,但仍有一些学者坚持儒学传统。

明代,朱熹提出了“心学”,强调内心修养和人性的善良。

清代,儒学成为官方思想,但受到西方思想的冲击,也面临了一系列的挑战。

6. 当代儒学的现状与发展儒学在近代中国经历了起伏,但在当代又得到了一定的复兴。

现代儒学家如胡适、钱穆、牟宗三等对儒学进行了重新解读和发展,提出了一些新的理论和观点。

儒学的研究也逐渐走向国际化,与西方哲学进行了对话和交流。

总结:儒学的发展历程可以概括为起源与发展、兴旺与衰落、分裂与多元化、繁荣与复兴、变革与挑战以及现状与发展。

儒家学说的发展历程大致如下:

起始阶段:孔子是儒家学说的创始人,他提出“仁”和“礼”的理念,强调人与人之间的仁爱和社会的秩序。

孔子的思想在战国时期得到了广泛的传播和接受。

孟子时期:孟子继承和发展了孔子的思想,主张人性本善,提倡仁义道德,提出了“仁政”的理念,认为君主应以人民利益为重。

荀子时期:荀子则强调人性本恶,主张通过教化来改变人性,提出了“礼乐”的理念,认为通过礼乐可以规范人的行为,使社会秩序化。

汉朝时期:汉武帝时期,儒家学说成为了官方正统思想。

董仲舒提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”,强调以儒家思想为国家的哲学根本,杜绝其他思想体系。

此时,儒家学说得到了广泛的应用和发展。

宋明理学时期:随着佛教和道教的兴起,儒家学说吸收了佛教和道教的某些思想,形成了宋明理学。

理学家主张“天人合一”,认为天理即是人性,强调道德实践和内省。

现代新儒家时期:在清朝末期和民国时期,一些儒家学者试图将儒家学说与西方现代思想相结合,形成了现代新儒家。

他们主张“中体西用”,即以儒家思想为核心,吸收西方现代思想的某些元素。

总的来说,儒家学说是中国传统文化的重要组成部分,经历了起始、发展、兴盛、衰落、复兴等阶段。

在不同的发展阶段,儒家学说

都有不同的代表人物和思想主张,但都强调仁义道德、社会秩序和人性修养。

中国儒家思想发展的基本过程孔子像儒家思想曾经长期是我国的正统思想,既是官方的指导思想,也是民间普遍奉行的思想。

我们常常说的文化自信,大体是儒家思想文化方面的自信。

佛家和道家也在民间有一定影响力,但终归没有成为官方思想。

儒家思想的形成并非一蹴而就,它经历过几个重要的的发展阶段,不防粗略看看:一、春秋战国:儒家思想发端和初步形成一种重要的思想形成,必然是经历过漫长的极点,到孔子这时,已基本能成为一种学派。

这个时间是春秋晚期。

早在西周(公元前1046-前771年)时期,周公姬旦等政治家就提出了以德配天,敬天、敬宗、保民,以及天命无常、有德者居之,皇天无亲、唯德是辅等思想,儒家思想开始发端。

这个发端是高端的,理论基础比较厚实,一开始就把个人命运与祖宗、上天勾连在一起。

周公像约五百年后,孔子(公元前551年-公元前479年)和他的弟子继承前人的思想,在此基础上创立了儒家学派,这个学派的学说一开始并不十分系统,也谈不上很精细。

我们今天见到的四书《大学》《中庸》《论语》《孟子》以及五经《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》等,是儒家思想的代表作。

不过,这几本书并不像今天的学术论文那样条理清晰,它们基本是语录体,鸡零狗碎的一句一句说,有的还举例子、讲故事。

好在,它们的中心思想是比较突出的,说来说去,说的都是一件事:如何正心?如何处事?如何成才?围绕这三个如何,孔子和他的弟子总结出了很多经验,最核心的内容是“仁”,仁表现在两个方面:一个是忠,一个是恕。

忠:己欲立而立人,己欲达而达人;恕:己所不欲,勿施于人。

这两句话看似很好理解,自己想成才成功,也要理解别人、支持别人成才成功;自己不想要的东西就不要强加给别人。

实际上,这两句话没有那么好把握,姑且算是鸡汤。

孔子的弟子曾子对儒家思想发展起到了重要作用,他写的《大学》对人的成才提出了更为具体的路径:一是“三纲领”,即明明德、亲民、止于至善。

二是“八条目”:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

总结儒家思想发展历程

儒家思想的发展历程,脉络十分清晰:

1、春秋战国时期:儒家思想的产生与初步发展。

由孔子的“仁”“礼”“忠恕”“中庸”,进而发展为孟子的“仁政”“民本”和“性善论”思想;荀子在孔孟的基础上,提出了“仁义”“礼治”“性本恶”主张。

2、西汉:儒家思想成为封建正统。

董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”确立了儒家的正统地位,他设太学,以儒家经典著作教育学生。

3、宋明时期是儒家思想的新发展阶段,形成了新儒教。

这个时期的代表人物有二程、朱熹和王阳明。

朱熹的“存天理,灭人欲,格物致知”,王阳明的“知行合一”,都对后世产生了深远影响。

4、明末清初是对儒家思想的批判与继承时期。

这个时期出现了哲学家李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等,他们都对儒家思想有所批判和继承。

李贽否定了孔子权威,提出了“童心说”主张“革故鼎新”,反对思想禁锢;黄宗羲提出了“天下为主,君为客”,发展了孟子的“民本”思想;顾炎武则进一步批判君主专制,提出“众治”,主张“经世致用”,注重实学;王夫之更是大胆地提出了“循天下之公,帝王独尊是君臣之道丧失的根源”的主张。

模板,内容仅供参考。

儒学的发展历程儒学是中国古代的一种思想体系,起源于春秋战国时期,经历了漫长的发展历程。

本文将详细介绍儒学的发展历程,包括其起源、发展阶段以及对中国社会的影响。

一、儒学的起源儒学起源于春秋战国时期的中国,其创始人是孔子。

孔子(公元前551年-公元前479年)是中国古代最伟大的思想家和教育家之一,他的思想被后人称为儒学。

孔子提倡“仁”的思想,强调人与人之间的道德关系,主张通过学习和修养来实现个人的道德完善和社会的和谐。

二、儒学的发展阶段1. 春秋战国时期(公元前770年-公元前221年)在春秋战国时期,儒学逐渐形成并得到了一些重要的发展。

除了孔子,还有一些其他重要的儒家思想家,如孟子、荀子等。

孟子强调人性本善,主张通过教育来培养人的良好品德。

荀子则认为人性本恶,主张通过礼仪制度来约束人的行为。

这些思想家们的思想和学说对后来的儒学发展产生了深远的影响。

2. 秦汉时期(公元前221年-公元220年)在秦汉时期,儒学受到了压制,但仍有一些儒家思想家坚持传承儒学的理念。

其中最重要的是东汉时期的董仲舒,他提出了“天人合一”的思想,认为人应该与天地自然相合,追求道德的完善和个人的修养。

3. 魏晋南北朝时期(公元220年-公元589年)在魏晋南北朝时期,儒学经历了一段复苏和发展的时期。

儒学家王弼注释了《易经》,将儒学与道家思想相结合,形成了新的学说。

此外,儒学家郭象提出了“性即理”的观点,强调人的本性与道德规范的一致性。

4. 唐宋时期(公元618年-公元1279年)在唐宋时期,儒学达到了巅峰。

儒学家程颢和程颐提出了“理学”学说,强调理性的重要性,主张通过学习和修养来实现个人的道德修养。

此外,朱熹提出了“心学”学说,认为人的心灵是最重要的,通过反思和内省来实现个人的道德完善。

三、儒学对中国社会的影响儒学对中国社会产生了深远的影响,主要体现在以下几个方面:1. 教育体制:儒学强调教育的重要性,提倡以教育来培养人的道德品质和个人修养。

儒学发展历程儒学是中国古代的一种思想体系,起源于春秋战国时期,经历了漫长的发展历程。

本文将详细介绍儒学的发展历程,包括其起源、发展阶段以及对中国社会的影响。

一、起源儒学起源于春秋战国时期的中国,最早的儒学思想可以追溯到孔子(公元前551年-公元前479年)及其学派。

孔子被尊为儒家学派的创始人,他的思想强调道德伦理、仁爱、忠诚等价值观,并提倡君子修身齐家治国平天下的理念。

孔子的弟子们将其思想整理成《论语》,成为儒学的重要经典之一。

二、发展阶段1. 春秋战国时期:儒学初兴在春秋战国时期,儒学逐渐形成并开始传播。

除了孔子之外,还有其他儒家学派如孟子、荀子等,他们对儒学进行了进一步的发展和完善。

儒家学派强调修身齐家治国平天下,提出了君主道德、家庭伦理和社会秩序的理念,对当时的政治、经济和社会生活产生了积极的影响。

2. 秦汉时期:儒学的正统地位在秦汉时期,儒学成为了统治者的官方思想,并被正式确立为国家的教育体系。

儒学的经典著作《大学》、《中庸》等被列为国家经典,儒学思想被广泛传播和教育。

同时,儒学也与道家、墨家等其他思想流派进行了交流和融合,形成了多元化的思想格局。

3. 魏晋南北朝时期:儒学的衰落与复兴在魏晋南北朝时期,由于社会动荡和政治变革,儒学逐渐衰落。

然而,在南北朝时期,儒学经历了一次复兴。

南朝刘宋时期的儒学家邵康节提出了“心学”思想,强调个体内心的修养和道德自觉。

这一思想对后来的儒学发展产生了深远的影响。

4. 宋明清时期:儒学的全盛与变革在宋明清时期,儒学达到了全盛时期,成为统治阶级的主流思想。

宋代程朱理学强调经世致用,注重实践和实用,对社会产生了积极的影响。

明代的王阳明提出了“知行合一”的思想,强调理论与实践的统一,对儒学思想进行了深入的反思和发展。

清代的朱熹思想则重视经典注释和学术研究,对儒学进行了系统化的整理和总结。

三、对中国社会的影响儒学对中国社会产生了深远的影响,主要体现在以下几个方面:1. 政治影响:儒学强调君主道德和仁爱之道,对中国古代的政治制度和政治伦理产生了重要影响。

儒学的发展历程儒学是中国古代的一种哲学思想体系,以孔子为代表,对中国社会和文化产生了深远的影响。

儒学的发展历程可以追溯到春秋战国时期,经历了漫长的历史演变和不同学派的兴衰。

1. 春秋战国时期(公元前770年-公元前221年)儒学的起源可以追溯到春秋战国时期。

在这个时期,中国社会处于动荡不安的状态,各国割据,战争频繁。

孔子作为儒学的创始人,提出了“仁”的概念,强调个人修养和道德伦理的重要性。

他的学说被后世奉为经典,形成了儒学的基础。

2. 秦汉时期(公元前221年-公元220年)秦朝统一了六国,建立了中央集权制度,对儒学产生了一定的冲击。

然而,在汉朝的时候,儒学得到了恢复和发展。

汉武帝时期,设立了太学,推崇儒学为国家的正统思想。

儒学成为官方学说,并通过儒家经典的编纂和流传,使儒学成为中国古代社会的主流思想。

3. 魏晋南北朝时期(公元220年-公元589年)在这个时期,中国社会经历了政权更迭和文化变革。

儒学在这个时期也出现了分化和多元化的趋势。

道教和佛教的兴起对儒学产生了一定的冲击,但儒学仍然保持了一定的影响力。

儒学家陆绩提出了“理学”思想,强调理性和道德的重要性,对儒学的发展产生了积极的影响。

4. 唐宋时期(公元618年-公元1279年)唐宋时期是中国古代文化的鼎盛时期,儒学也得到了进一步的发展。

唐朝的孔颖达提出了“程朱理学”,将儒学与佛教、道教进行了对比和整合,形成了独特的儒学体系。

宋朝的程颢和程颐进一步发展了程朱理学,强调心性和道德修养的重要性,对后世儒学产生了深远的影响。

5. 明清时期(公元1368年-公元1912年)明清时期,儒学成为中国社会的主导思想,对社会和政治产生了深远的影响。

明朝的朱熹提出了“朱子理学”,将儒学与佛教、道教进行了整合,形成了更加完整和系统的儒学体系。

清朝时期,儒学成为官方的教育和考试科目,对社会的思想和行为产生了广泛的影响。

总结:儒学的发展历程可以追溯到春秋战国时期,经历了春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、唐宋和明清等时期的演变。

中国儒家发展历史

中国儒家发展历史可以分为四个阶段:

1. 春秋末期,孔子是儒家学派创始人,提出“仁”,主张“礼”,维护周礼这是孔子政治思想中的保守部分;“以德治民”。

2. 战国时期初步发展:孟子是战国时期儒家的代表,主张“仁政”、“民贵君轻”、“政在得民”,反对苛政;主张给农民一定的土地,不侵犯农民劳动时间,宽刑薄赋,儒家思想开始与政治相结合。

3. 西汉的董仲舒以儒学为基础,以阴阳五行为框架,兼采诸子百家,建立起新儒学。

其核心是“天人感应”,“君权神授”。

还提出“三纲五常”,有利于巩固君权,维护统治秩序。

他的思想集中于《天人三策》和《春秋繁露》。

汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,儒学成为封建社会的正统思想。

4. 理学是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想形成的新儒学,是宋代主要的哲学思想。

5. 明中叶的王阳明反对朱熹把心与理视为两种事物的观点,创立与朱熹相对立的主观唯心主义理论——心学。

儒家思想是中国传统文化的重要组成部分,对中国的政治、经济、文化等

方面都产生了深远的影响。

在现代社会,儒家思想仍然具有重要的现实意义。

儒家发展历程儒家发展可追溯到春秋战国时期,起源于古代中国的思想和文化传统。

以下是儒家发展的主要历程。

1.孔子时期:公元前551年至公元前479年,孔子是儒家思想的创始人。

他强调人的道德修养和个人责任,主张“仁德”、“礼治”,通过修身齐家治国平天下来实现社会的和谐与稳定。

2.弟子时期:孔子的学生继承并发扬了他的思想。

其中最有影响力的包括子思、子夏、子张等。

他们致力于宣传和推广儒家的经典文化,强调家族社会道德伦理,以及政治家的职责和义务。

3.儒家经典形成时期:在战国时期,儒家经典逐渐形成。

《论语》是孔子及其弟子的言行录,记录了儒家的核心教义;《孟子》记录了孟子的言论和思想;《大学》、《中庸》则总结了儒家的修身齐家治国平天下的核心理念。

4.儒家与法家的对立:战国时期,法家和儒家是两大主要思想流派。

法家主张以法治国,强调严厉的刑罚和法律规范,而儒家则主张以德治国,注重道德教化和公共道德观念的建立。

不可避免的,两派思想产生了对立和争论。

5.汉武帝时期:公元前141年至公元前87年,汉武帝是儒家思想在政治上的积极推动者。

他将儒家思想确立为国家的官方思想,通过推行儒家教育,任用儒家学者担任重要职位,以及培养和选拔儒家学者等方式来推广儒家。

6.东汉儒家的衰落:东汉时期(公元25年至220年),儒家的影响力逐渐衰落。

由于政治混乱和社会动荡,儒家思想受到了严重的冲击。

虽然在当时的政府中仍然存在官方的儒家学者,但他们的影响力已大不如前。

7.宋明理学的兴起:宋明时期(公元960年至1644年),儒家思想得到了重视和复兴。

理学家程朱理学成为主流思潮,强调以心学为基础的道德修养和天人合一的理论。

这一时期,儒家的思想和价值观再次得到了广泛推崇。

8.现代儒学的发展:近代以来,儒家思想经历了一系列变革和重新思考。

在现代,儒学主要聚焦于教育、道德和社会伦理的研究。

同时,一些儒学家也开始关注当代社会问题,提出了崭新的儒家观点和解决方案。

儒学在各个朝代的发展历程儒学是中国古代的主流思想体系之一,它在各个朝代都有不同的发展历程。

以下是儒学在各个朝代的发展概述:1. 春秋战国时期(约公元前770年-公元前221年):儒学的起源和形成。

儒家代表人物孔子提出了儒家的核心理念,包括仁爱、忠恕、礼仪等,并强调个人修养和社会秩序的重要性。

2. 秦朝(公元前221年-公元前206年):秦始皇统一六国后,实施了焚书坑儒政策,烧毁了大量儒家经典,禁绝了儒家学术的发展。

3. 汉朝(公元前206年-公元220年):汉武帝恢复了儒家的地位,儒家学术得以重新发展。

董仲舒提出了“罢黜百家,独尊儒术”的政策,将儒学确立为国家的官方思想。

4. 魏晋南北朝(220年-589年):这一时期由于政治混乱,儒学经历了衰落。

但是,儒学与佛教和道教产生了一些交流和融合。

5. 隋唐时期(581年-907年):儒学在隋唐时期得到了复兴。

隋炀帝和唐太宗都非常看重儒学,加强了对儒学的推崇和支持。

儒学成为国家的主导思想,并被用于国家的治理和教育。

6. 宋代(960年-1279年):这一时期出现了新儒学的兴起,如程颢、程颐的“二程”学派和朱熹的“理学”。

这些学派对儒学进行了深入的研究和发展,形成了中国儒学的经典体系。

7. 元明清时期(1271年-1911年):元明清三个朝代,虽然通过儒学取得了政权,但儒学逐渐僵化,形成了一种教条主义的倾向。

儒学在这一时期的发展主要是对经典的解释和注释。

总的来说,儒学在不同朝代有着不同的发展历程,但它一直是中国传统文化和思想的基石,对中国社会和文化产生了广泛而深远的影响。

总结中国古代儒家思想发展历程中国古代儒家思想发展历程可以追溯到公元前6世纪的春秋战国时期。

儒家思想以孔子为代表,强调人与人之间的道德关系和社会秩序的重要性。

在整个古代历史中,儒家思想在政治、教育和文化等方面都产生了深远的影响,对中国社会产生了巨大的影响。

以下是中国古代儒家思想的发展历程的总结。

第一阶段:春秋战国时期(公元前6世纪-公元前221年)在这一时期,孔子是儒家思想的创始人和最重要的代表。

孔子强调道德伦理,主张以仁义为核心的道德修养和行为规范。

他提倡的中庸思想,强调的是保持稳定和中和的状态,避免过度和极端。

此外,其他儒家代表如孟子和荀子也提出了自己的思想观点,丰富和发展了儒家思想的内容。

第二阶段:秦汉时期(公元前221年-公元220年)在秦汉时期,儒家思想受到了一定的打压。

秦始皇统一中国后,实行了法家思想,将儒家思想排斥在外。

然而,到了汉朝,儒家思想又重新得到了重视和发展。

汉武帝在位期间采用了儒家思想,并将其作为国家的统治思想。

与此同时,儒家经典《易经》等也得到了重新整理和发扬。

一些儒家学者如董仲舒和穆天子,也继续发展儒家思想,提出了儒家的政治理论和社会伦理观点。

第三阶段:魏晋南北朝时期(公元220年-公元589年)在这一时期,由于政治动荡和社会混乱,儒家思想受到了一定的冲击。

佛教思想开始在中国传播,并对儒家思想产生了一定的影响。

然而,儒家思想并没有被完全取代,仍然有一些儒家学者如王通和陶渊明继续发展和维护儒家思想的传统。

第四阶段:唐宋时期(公元618年-公元1279年)唐宋时期是中国古代儒家思想发展的鼎盛时期。

在这一时期,儒家思想成为官方的统治思想,并且得到了广泛的推广和发展。

儒家学者如孔颖达、程颢、程颐和朱熹等,继续深化和发展了儒家思想,提出了一系列有关道德伦理、政治治理和教育理念的观点。

此外,儒家思想在这一时期还与道家、佛教等其他思想进行了深入的交流和融合,形成了“三教合一”的思想格局。

儒家思想发展历程

1.“百家争鸣”和儒家思想的形成

(1)孔子和早期儒学:春秋晚期,孔子创立儒家学派。

孔子的思想核心是“仁”。

他要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容,“已所不欲,勿施于人”。

他强调统治者要以德治民,反对苛政和任意刑杀。

他希望恢复西周的礼乐制度,“克已复礼”,使每个人的行为符合礼的要求。

孔子首创私人讲学,主张“有教无类”,打破了贵族垄断文化教育的局面。

孔子被后人尊称为“万世师表”和“至圣”。

(2)战国时期,孟子和荀子是儒家的两位代表人物。

孟子主张“仁政”,进一步提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,在伦理观上主张“性本善”,要实行仁政来回复和扩充人的善性。

荀子张以德服人,提出“君舟民水”的著名论断,强调人民群众的力量巨大。

荀子提出“性本恶”,强调用礼乐来规范人的行为,使人向善。

经过孟子、荀子的改造和发展,儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要。

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

2.“罢黜百家,独尊儒术”

(1)从“无为”到“有为”:汉初,为了恢复生产和安定人心,统治者吸取道家“无为而治”的思想,采取与民休息的政策。

经过六十多年的休养生息,汉朝的经济实力逐渐恢复和增强,但是,诸侯国的势力日益膨胀、土地兼并剧烈、匈奴为患,都威胁着西汉的稳定。

为了加强中央集权,适应国家统一的发展形势,积极有为的政治思想成为时代的需要。

(2)“罢黜百家,独尊儒术”的提出:董仲舒是汉代儒家的代表人物。

他把诸子百家中道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了新的儒学体系。

董仲舒适应汉武帝加强中央集权的需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

他认为大一统是天地的常理,国家的需要;要维护政治的统一,必须实行思想上的统一。

他提出不在儒家六经范围之内的各家学术都应罢黜。

董仲舒宣扬“君权神授”,提出“天人合一”和“天人感应”学说。

董仲舒还提出了“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”和仁、义、礼、智、信五种为人处世的道德标准,后人称为“三纲五常”。

它有利于巩固君权,维护统治秩序。

董仲舒的思想主张,对于扭转内外松驰的局势十分有利,汉武帝接受他的建议并付诸实行。

(3)儒学成为正统:汉武帝起用儒学家参与国家大政。

儒家学说成为政府选拔人才、任官授爵的标准。

从汉武帝时起,儒家经典成为国家规定的教科书。

公元前136年,汉武帝正式规定《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》为“五经”,并设立专事研究和传播五经的教官,称为“博士”。

公元前124年,汉武帝根据董仲舒的建设,兴办太学,规定太学生员为博士弟子,一律由儒家五经博士负责教授,学完经考试合格即可到政府任官。

太学的兴办,打破了以往由贵族官僚世代为官的陈规,也大大提高了儒学的地位。

汉武帝还下令在全国各郡县设立学校,初步建立了地方教育系统。

此后,儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想,逐渐成为两千多年来中国传统文化的主流。

3.宋明理学

(1)三教合一:汉武帝以后,儒学在统治者的大力提倡下呈现繁盛之势。

魏晋南北朝时期,儒学吸收佛教、道教的精神,有了新发展;佛教吸收儒学精神,渐趋势中国本土化;道教受到儒学影响,主张“贵儒”又“尊道”。

隋朝,儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

唐初,统治者奉行三教并行的政策,即尊道、礼佛、崇儒。

佛教和道教的发展,开始挑战儒不的正统地位,儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。

(2)程朱理学:北宋时,儒家学者展开了复兴儒学、抨击佛道的活动,同时又融合佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——“理学”。

其中,北宋程颢、程颐兄弟和南宋朱熹成为最为突出,“理学”也称“程朱理学”。

“二程”认为:天理是宇宙万物的本原,万物只有一个天理,主张先有理而后有物,这是理学的核心思想。

“二程”把天理和伦理道德直接联系起来,认为人伦就是天理。

朱熹是理不集大成者,他强调理之源在于天理,而天理就是作为道德规范的三纲五常,它是人性的最高境界;并指出人性本来与天理一致,但被后天的欲望所蒙蔽,所以强调“存天理,灭人欲”。

“二程”提出“格物致知”的认识论,认为只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”。

他们主张通过学习达到对普遍天理的认识。

朱熹理认为,“物”指天理、人伦、圣言、世故。

“格物致知”目的在于明道

德之善,而不是求科学之真。

程朱理学适应了统治阶级的政治需要,备受推崇,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学,有力地维护了封建专制统治。

朱熹编著的《四书章句集注》,成为后世科举考试依据的教科书。

朱熹的学术思想还传及日本、朝鲜乃至欧洲;在日本和朝鲜,甚至形成“朱子学”学派。

(3)陆王心学:南宋时期,理学家陆九渊把“心”作为宇宙万物的本原,提出“心”就是“理”的主张,认为天地万物都在心中。

他认为穷理不必向外探求,只需反省内心就可得到天理。

他的学说被称为“心学”。

明朝中期以后,封建专制统治陷入危机。

王阳明认为,社会动乱的原因是人心破坏所致,只有通过整治人心,才能挽救统治。

王阳明成为心学的集大成者。

这一学派也称为“陆王心学”。

王阳明更多地吸取了佛教“心外无佛,即心是佛”思想,宣扬“心外无物”、“心外无理”的命题。

在认识论上,他提出“致良知”和“知行合一”学说。

他认为良知是人所固有的善性,但往往被私欲侵我蚀,要努力加强道德修养,去掉人欲,恢复良知的本性。

他的知行合一,是说知和行都产生于心,用良知支配自己的行为实践。

王阳明的“知行合一”并不能科学地说明人的认识和实践的关系。

明朝中期以后,陆王心学得到广泛传播。

宋明理学历经几百年的发展,对中国社会政治、文化教育以及伦理道德都产生了深远的影响。

4.明清之际活跃的儒家思想

(1)李贽的离经叛道:明朝后期,中国社会内在矛盾空前尖锐。

道学家(儒家中以正统自居的理学家,他们把儒家经典鼓吹成神圣不可侵犯的经典理论,一些貌似圣贤而实际品质恶劣的人以此为幌子)为抬高自己,把孔子奉为“扶天纲、立地纪”的神圣。

李贽目睹了官场的污浊和道学家的伪善,形成离经叛道的不羁性格。

他自称为异端,指出孔子不是天生圣人,儒家经典也不是神圣不可侵犯的理论。

他反对以孔子的是非为标准,认为是非标准应依照时代变化而变化。

他批判道学家的虚假说教,强调人正当的私欲,认为穿衣吃饭就是“人伦物理”,人不能脱离基本的物质生活去空谈仁义道德。

李贽的思想在一定程度上反映了资本主义萌芽时期的要求。

(2)黄宗羲对君主专制的抨击:黄宗羲是明清之际的进步思想家。

他从明亡的历史中看到了封建专制制度的腐朽,尖锐地揭露君主专制是天下之大害。

他提出“天下为主,君为客”的民主思想,主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,从而限制君权,保障人民的基本权利。

黄宗羲的政治主张抨击了封建君主专制制度,对以后反专制斗争起了积极的推动作用。

(3)顾炎武提倡经世致用:著名思想家顾炎武也生活在明末清初。

面对日益加剧的社会危机,他放弃科举,开始探索挽救国家危亡的途径。

他重视对实际情况的了解,形成了经世致用的思想。

他主张到实践中求真知,力求解决国计民生的现实问题。

他经过实地考察写成了巨著《天国郡国利病书》,记述了山川形势、物产风欲、民生利弊,有很高的实用价值。

顾炎武以他崇实致用的学风和锲而不舍的学术实践,开一代朴实学风的先河。

(4)王夫之的唯物思想:与黄宗羲、顾炎武同时代的王夫之,继续和发展了前代思想家的唯物思想。

王夫之认为世界是物质的,物质是不断变化的。

在认识论方面,他认为一切事物通过考察研究都是可以认识的。

他还认为静止是相对的,运动的是绝对的,具有朴素的辩证法思想。

王夫之的唯物思想,启示了近代人们的思维方法,具有划时代的意义。

明末清初,黄宗羲、顾炎武和王夫之三位进步思想家对传统儒学的批判继承,促使我国传统文化重新焕发了生机,对后世产生了巨大影响。