【同课异构】教科初中物理九上《1.1 分子动理论》 (1)

- 格式:pptx

- 大小:6.06 MB

- 文档页数:27

分子动理论(1)观察下列图片。

图1-3-2思考:问题1:中午,同样在太阳的照射下,沙子的温度__高__,水的温度__低__,这说明沙子和水的吸热能力__不同__,__水__的吸热能力强。

问题2:傍晚,同样受冷,沙子的温度__低__,水的温度__高__,这说明沙子和水的放热能力__不同__,__水__的放热能力强。

问题3:现象总结:不同的物质吸热能力__不同__,放热能力__不同__。

(2)观察生活中烧水的现象,如图1-3-3所示。

图1-3-3思考:问题1:烧开一壶水和烧开半壶水,__烧开一壶水__需要的热量多。

问题2:将同样一壶水烧开和烧成温水, __烧开__需要的热量多。

问题3:以上问题说明:对同种物质组成的物体,吸收或放出热量的多少,与__物体的质量__、__升高的温度__有关。

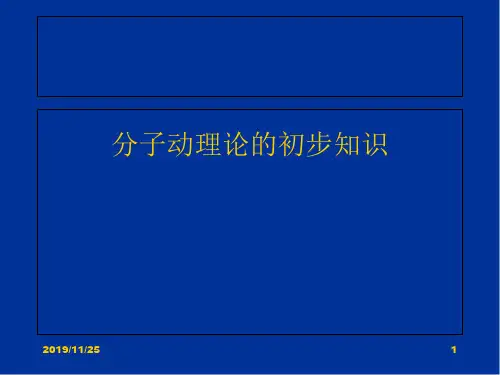

(3)观察如图1-3-4所示的实验,记录的实验数据见下表。

图1-3-4材料升高5℃所需要的时间/s升高10℃所需要的时间/s升高15℃所需要的时间/s水 2 4 6铁砂 1 2 3 思考:问题1:在实验中,采用相同的酒精灯加热的目的是__使相同的时间内放出的热量相同__,比较加热时间的目的是比较__吸收热量的多少__。

问题2:相同质量的水和铁砂升高相同的温度,水和铁砂吸收的热量__不同__。

这说明不同的物质,吸热能力__不同__,水的吸热能力__大于__铁砂的吸热能力。

问题3:实验中我们采用的方法是__控制变量法__,即在探究有多个变化因素的问题时,只让其中一个因素发生变化,而保持其他因素不变。

学点 2比热容(1)阅读教材P14第2、3段和P15第1段。

思考:问题1:关于比热容①定义:如果质量为m的某种物质从外界吸收热量Q,温度升高了Δt,则__QmΔt__即是这种物质的比热容。

②比热容的单位是__J/(kg·℃)__,比热容的符号是__c__。

③比热容是物质的一种__特性__,不同物质的比热容一般__不同__,同种物质状态不同时比热容一般__不同__。

(c)比热容是物质的一种特性,大小与物体的种类、状态有关,与质量、体积、温度、密度、吸热放热、形状等无关。

(d)水的比热容为4.2×103J/(kg·℃) 表示:1kg的水温度升高(降低)1℃吸收(放出)的热量为4.2×103J(e)水常调节气温、取暖、作冷却剂、散热,是因为水的比热容大(2)计算公式:Q吸=Cm(t-t),Q放=Cm(t-t)(3)热平衡方程:不计热损失Q吸=Q放4、练习、布置作业板书设计教学反思7.1 《力》【教材分析】力是生活中常见的一种物理现象,力学是初中物理的重点知识。

学好力的概念是今后学习力学知识的基础。

【学情分析】在日常生活中,学生对力已有许多感性认识,如何将感性认识转化为理性知识是本节教学的难点。

先让学生列举一些有关力的实例,然后用不完全归纳法归纳出力是物体对物体的作用;再通过实验现象概括出力的作用效果是使物体发生形变或使物体的运动状态发生改变;最后通过实验,让学生体验力的作用是相互的。

本节教学设计的思路是“实例(实验)——分析——概括”。

教学中要注意联系生活实际,突出科学探究中的分析与论证这一环节。

二、三、过程与方法1.通过活动和生活经验感受力的作用效果。

2.了解物体间力的作用是相互的,并能解释有关现象。

3.“实例——分析——概括”。

三、情感、态度与价值观1.通过教学活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,乐于探索自然现象和日常生活中的科学道理。

2.善于将自己的见解公开并与他人交流,认识交流与合作的重要性。

【教学重难点】教学重点:1.力的概念、单位及其作用效果。

2.力的三要素,会用示意图表示力。

教学难点:1.力的概念。

2.认识物体间力的作用是相互的,并解释有关现象。

【教学方法】观察法、实验法、讨论法、探究法,分析归纳法【教学用具】气球,弹簧,磁铁,铁钉,多媒体课件。

【课时安排】1课时【教学过程】⏹情景导入通过吹气球的小游戏,引发学生思考“为什么气球会飞出去?”,同时活跃课堂气氛,激发学生的学习热情。

教案:1.1《分子动理论》一、教学内容本节课的教学内容来自教科版九年级上册物理教材第一章第一节《分子动理论》。

这部分内容主要包括:分子动理论的基本概念、分子的运动规律、分子间的相互作用力以及温度与分子运动的关系。

二、教学目标1. 让学生了解分子动理论的基本概念,理解分子运动的规律和分子间的相互作用力。

2. 培养学生运用物理知识解释生活中现象的能力。

3. 培养学生对物理学科的兴趣,激发学生学习物理的积极性。

三、教学难点与重点1. 教学难点:分子运动的规律、分子间的相互作用力。

2. 教学重点:分子动理论的基本概念、温度与分子运动的关系。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教科书、笔记本、彩色笔。

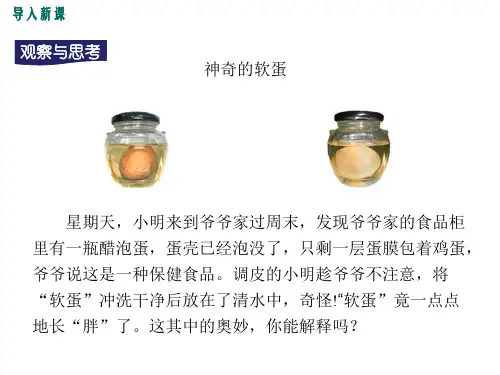

五、教学过程1. 实践情景引入:教师通过展示一段生活中的现象,如茶叶袋中的茶叶运动,引导学生思考微观世界中的分子运动。

2. 分子动理论的基本概念:教师简要介绍分子动理论的基本概念,引导学生理解分子的无规则运动、分子间的相互作用力等。

3. 分子的运动规律:教师通过多媒体课件演示分子的运动规律,引导学生观察和分析分子运动的特点。

4. 分子间的相互作用力:教师讲解分子间的引力和斥力,并通过实例让学生了解分子间相互作用力在生活中的应用。

5. 温度与分子运动的关系:教师引导学生探究温度与分子运动的关系,让学生通过实验观察和分析温度变化对分子运动的影响。

6. 随堂练习:教师设计一些有关分子动理论的练习题,让学生即时巩固所学知识。

7. 例题讲解:教师选取一些与分子动理论相关的例题,讲解解题思路和解题方法。

8. 课堂小结:六、板书设计1. 分子动理论的基本概念2. 分子的运动规律3. 分子间的相互作用力4. 温度与分子运动的关系七、作业设计1. 题目:根据本节课所学内容,简述分子动理论的基本概念、分子的运动规律以及分子间的相互作用力。

2. 答案:分子动理论的基本概念:分子永不停息地做无规则运动,分子间存在相互作用的引力和斥力。

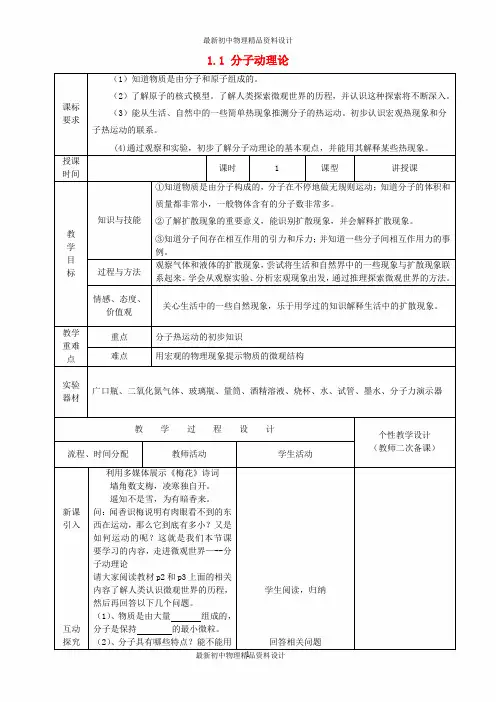

1.1 分子动理论课标要求(1)知道物质是由分子和原子组成的。

(2)了解原子的核式模型。

了解人类探索微观世界的历程,并认识这种探索将不断深入。

(3)能从生活、自然中的一些简单热现象推测分子的热运动。

初步认识宏观热现象和分子热运动的联系。

(4)通过观察和实验,初步了解分子动理论的基本观点,并能用其解释某些热现象。

授课时间课时 1 课型讲授课教学目标知识与技能①知道物质是由分子构成的,分子在不停地做无规则运动;知道分子的体积和质量都非常小,一般物体含有的分子数非常多。

②了解扩散现象的重要意义,能识别扩散现象,并会解释扩散现象。

③知道分子间存在相互作用的引力和斥力;并知道一些分子间相互作用力的事例。

过程与方法观察气体和液体的扩散现象,尝试将生活和自然界中的一些现象与扩散现象联系起来。

学会从观察实验、分析宏观现象出发,通过推理探索微观世界的方法。

情感、态度、价值观关心生活中的一些自然现象,乐于用学过的知识解释生活中的扩散现象。

教学重难点重点分子热运动的初步知识难点用宏观的物理现象提示物质的微观结构实验器材广口瓶、二氧化氮气体、玻璃瓶、量筒、酒精溶液、烧杯、水、试管、墨水、分子力演示器教学过程设计个性教学设计(教师二次备课)流程、时间分配教师活动学生活动新课引入互动探究利用多媒体展示《梅花》诗词墙角数支梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

问:闻香识梅说明有肉眼看不到的东西在运动,那么它到底有多小?又是如何运动的呢?这就是我们本节课要学习的内容,走进微观世界—--分子动理论请大家阅读教材p2和p3上面的相关内容了解人类认识微观世界的历程,然后再回答以下几个问题。

(1)、物质是由大量组成的,分子是保持的最小微粒。

(2)、分子具有哪些特点?能不能用学生阅读,归纳回答相关问题新课讲授肉眼观察?刚才在《梅花》诗词中我们知道梅花的香味能通过空气跑到我们的身边,那么分子是运动的吗?如何运动的呢?运动中又有哪些特点?带着这些问题我们一起来观察几个小实验。