东晋

- 格式:ppt

- 大小:7.39 MB

- 文档页数:128

东晋给客制度1. 背景介绍东晋(317年-420年)是中国历史上的一个朝代,由司马睿建立,首都设在建康(今南京)。

这个时期,中国经历了长期的战乱和政治动荡,社会秩序和经济状况都相对不稳定。

为了维护社会稳定和提升国家形象,东晋朝廷实行了一系列的礼仪制度,其中包括给客制度。

给客制度是指在东晋时期,官方对待外来使者、贵宾以及重要来访者的一系列礼仪规定和待遇。

这些规定旨在彰显东晋朝廷的威严和文明程度,并通过慷慨接待来访者来促进外交关系和国家形象。

2. 给客制度的内容2.1 接待程序根据给客制度,当外来使者或贵宾到达东晋首都建康时,朝廷会派遣高级官员出城迎接,并组织盛大的欢迎仪式。

迎接队伍通常由武士、乐师、舞蹈演员等组成,以展示东晋的繁荣和文化底蕴。

在抵达朝廷后,外来使者或贵宾会被引领进入皇宫,接受皇帝或高级官员的亲自接见。

这一过程中,给客制度要求所有人都要保持庄重肃穆的态度,并遵循特定的礼仪规范。

2.2 招待待遇根据给客制度,来访者一旦进入皇宫,会被安排在专门的客厅或寝室中休息。

这些场所通常装饰华丽,配有珍贵的家具和艺术品,并提供舒适的生活设施。

在东晋时期,朝廷对待来访者非常慷慨。

他们会提供丰盛的饮食、美酒,并安排音乐舞蹈表演等娱乐活动。

此外,来访者还可以享受到特殊的礼遇,如赐予珍贵的礼物、封赏高官等。

2.3 礼仪规范给客制度强调了对待来访者时应遵循一系列礼仪规范。

这些规范包括:•必须向来访者行礼,并表示热烈欢迎;•对待来访者要尊重、礼貌,并给予足够的关注和关怀;•不得对来访者进行任何侮辱或羞辱的言行;•在交流中要使用正式的语言和举止。

这些礼仪规范旨在展示东晋朝廷的文明程度和国家形象,以及对外交关系的重视。

3. 给客制度的意义给客制度在东晋时期起到了重要的作用,具有以下几个方面的意义:3.1 彰显国家威严通过盛大的接待仪式、华丽的场所和慷慨的待遇,给客制度彰显了东晋朝廷的威严和统治地位。

这种庄重肃穆、隆重而繁荣的氛围给来访者留下深刻印象,增强了他们对东晋朝廷的敬畏之心。

东晋十六国年表304年,益州氐族难民领袖李雄,于成都称成都王,建立成汉帝国。

匈奴左贤王刘渊于山西离石称大单于,后称汉王,建立汉赵王朝。

306年,成汉李雄自称皇帝,国号「成」。

晋东海王司马越毒死惠帝司马衷,立怀帝司马炽。

八王之乱结束。

307年,鲜卑慕容嵬自称大单于,石勒投效汉赵王朝308年,汉赵刘渊正式称帝。

309年,汉赵帝刘渊迁都平阳,领有山西中部地区。

八月,汉赵刘聪第一次进攻洛阳,战败。

十月,汉赵刘聪第二次进攻洛阳,战败。

310年,汉赵帝刘渊死,子刘和继位,刘聪杀刘和,篡位。

311年六月,汉赵刘聪、刘曜等攻陷晋王朝首都洛阳,掳晋怀帝司马炽。

史称「永嘉之祸」。

洛阳陷落后,晋帝国建立五个行台。

312年,石勒进军河南新蔡葛陂,准备攻击晋朝琅邪王司马睿,不利,率军北返,攻陷河北襄国、邺城,吞并冀州313年,二月,汉赵刘聪杀晋怀帝司马炽,四月,晋朝秦王司马邺在长安即位,是为晋愍帝。

祖逖击楫渡江北伐,收复河南地区。

314年,石勒攻杀晋幽州刺史王浚,吞并幽州。

汉赵刘曜第一次进攻长安,失败。

315年,汉赵将领曹嶷占领青州316年十一月,汉赵刘曜第二次进攻长安,攻陷。

掳晋愍帝司马邺,吞并关中地区,西晋结束。

十二月,石勒击败并州刺史刘琨,占领并州。

刘琨投奔辽西鲜卑段氏,后被杀。

317年三月,琅邪王司马睿称晋王,是为晋元帝,东晋开始。

十二月,汉赵帝刘聪杀晋愍帝司马邺。

318年,晋王司马睿正式称帝。

七月,汉赵刘聪死,子刘粲继位。

大将军靳准发动政变,杀刘粲及所有匈奴刘姓皇族,自立为天王。

大将刘曜、石勒攻陷平阳,杀靳准。

319年,刘曜称帝,迁都长安,改国号为赵(前赵)。

石勒在襄国称赵王,原汉赵帝国分裂为二,两赵并立,后赵帝国建立。

晋平州刺史崔毖攻鲜卑慕容嵬,失败。

慕容嵬攻陷平州320年,晋凉州刺史张寔被杀,弟张茂继位,前凉王国建立。

东晋豫州刺史祖逖与后赵赵王石勒隔黄河对峙。

321年,后赵石虎击败辽西段氏,河北、山西尽入后赵版图。

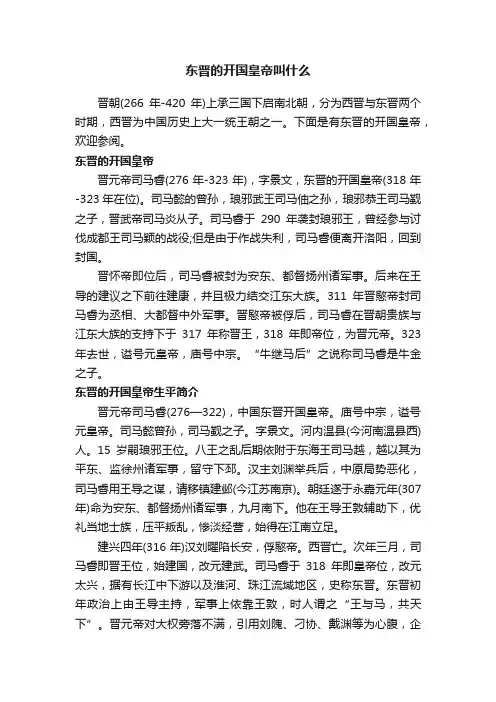

东晋的开国皇帝叫什么晋朝(266年-420年)上承三国下启南北朝,分为西晋与东晋两个时期,西晋为中国历史上大一统王朝之一。

下面是有东晋的开国皇帝,欢迎参阅。

东晋的开国皇帝晋元帝司马睿(276年-323年),字景文,东晋的开国皇帝(318年-323年在位)。

司马懿的曾孙,琅邪武王司马伷之孙,琅邪恭王司马觐之子,晋武帝司马炎从子。

司马睿于290年袭封琅邪王,曾经参与讨伐成都王司马颖的战役;但是由于作战失利,司马睿便离开洛阳,回到封国。

晋怀帝即位后,司马睿被封为安东、都督扬州诸军事。

后来在王导的建议之下前往建康,并且极力结交江东大族。

311年晋愍帝封司马睿为丞相、大都督中外军事。

晋愍帝被俘后,司马睿在晋朝贵族与江东大族的支持下于317年称晋王,318年即帝位,为晋元帝。

323年去世,谥号元皇帝,庙号中宗。

“牛继马后”之说称司马睿是牛金之子。

东晋的开国皇帝生平简介晋元帝司马睿(276—322),中国东晋开国皇帝。

庙号中宗,谥号元皇帝。

司马懿曾孙,司马觐之子。

字景文。

河内温县(今河南温县西)人。

15岁嗣琅邪王位。

八王之乱后期依附于东海王司马越,越以其为平东、监徐州诸军事,留守下邳。

汉主刘渊举兵后,中原局势恶化,司马睿用王导之谋,请移镇建邺(今江苏南京)。

朝廷遂于永嘉元年(307年)命为安东、都督扬州诸军事,九月南下。

他在王导王敦辅助下,优礼当地士族,压平叛乱,惨淡经营,始得在江南立足。

建兴四年(316年)汉刘曜陷长安,俘愍帝。

西晋亡。

次年三月,司马睿即晋王位,始建国,改元建武。

司马睿于318年即皇帝位,改元太兴,据有长江中下游以及淮河、珠江流域地区,史称东晋。

东晋初年政治上由王导主持,军事上依靠王敦,时人谓之“王与马,共天下”。

晋元帝对大权旁落不满,引用刘隗、刁协、戴渊等为心腹,企图排斥王氏权势。

王敦于永昌元年(322年)以诛刘隗为名,在武昌起兵,直扑石头城(即建康)。

王导为保全王氏家族利益,暗助王敦。

王敦攻入建康,杀戴渊等,刘隗投奔石勒。

东晋和西晋的知识点总结一、历史背景东晋和西晋分别出现在中国南北朝时期。

南北朝时期是中国历史上的一个重要时期,该时期从公元420年开始,一直延续到589年,长达160年之久。

南北朝时期实际上是分为南朝和北朝两个时期,其中南朝是以东晋为代表,而北朝则是以北朝为代表。

东晋的出现是由原西晋政权西迁南京后形成的政权,与北方的南朝政权不同。

东晋的国土主要是在长江以南地区,这也成为了以后南朝时期政权的主要基地。

而西晋则是在洛阳建立的政权,是中国历史上第一个统一的大一统王朝。

总的来说,东晋和西晋的出现是在中国历史上一个极其动荡的时期,国家分立、战乱不断、社会动荡是东晋和西晋时期的主要特点。

二、政治制度1. 东晋的政治制度东晋政治制度基本延续了东汉政治制度,主要有中央机构和地方行政两个层面。

中央机构主要有三公九卿等相活动,地方行政则以州县为主要单位。

东晋政治制度在地方行政方面比较注重地方官的任免和监督,可以说是对中央官员的一种限制。

2. 西晋的政治制度西晋政治制度相对比较完善,设立了各种官职和部门,构建了较为复杂的政治体系。

同时还进行了一系列有利于国家发展的政治改革。

在行政管理方面,西晋政府进行了一系列改革并对官员进行了编制,加强了地方行政的控制。

总的来说,东晋和西晋政治制度在一定程度上相对稳定,但是也受到战乱、腐败等问题的困扰。

三、社会经济1. 东晋的社会经济东晋时期的社会经济主要以农业经济为主,粮食、棉花、茶叶等农产品产量较高。

在手工业方面,织布、造纸、铁器等行业也比较发达。

2. 西晋的社会经济西晋时期社会经济发展较好,农业、手工业、商业等方面都有一定的发展。

在农业方面,西晋时期已经出现了水利灌溉的一些成果,这为农业发展提供了便利。

在手工业和商业方面,西晋时期也有了不小的发展。

四、文化艺术1. 东晋的文化艺术东晋时期是中国文化艺术的繁荣时期,文学、绘画、雕塑等方面都有了不小的发展。

尤其是在文学方面,有王导和刘义庆等人的出现,他们为东晋文学做出了不小的贡献。

一.东晋建立的背景1.西晋灭亡,胡族贵族入主中原,民族矛盾迅速上升为社会主要矛盾。

为了抵抗胡族贵族的奴役和压迫,汉族地主阶级和广大汉族人民需要建立与自己民族利益一致的封建阶级。

2.西晋永嘉年间,人们躲避战乱,迁徙到江南地区,史称“永嘉南渡”。

北方世家大族的南迁,壮大了南方地主阶级力量,从而为封建阶级的建立奠定了阶级基础。

而永嘉南渡的首领是司马睿。

317年称晋王。

318年称帝,史称东晋。

二.司马睿晋元帝司马睿(276年-323年),字景文,东晋的开国皇帝(318年-323年在位)。

晋宣帝司马懿的曾孙,琅邪武王司马伷之孙,琅邪恭王司马觐之子,晋武帝司马炎从子。

司马睿于公元276年(咸宁二年)生于洛阳,290年(太熙元年)袭封琅邪王,曾经参与讨伐成都王司马颖的战役;但是由于作战失利,司马睿便离开洛阳,回到封国。

晋怀帝即位后,司马睿被封为安东将军、都督扬州诸军事。

后来在王导的建议之下前往建康,并且极力结交江东大族。

313年(永嘉七年)晋愍帝封司马睿为丞相、大都督中外军事。

晋愍帝被俘后,司马睿在晋朝贵族与江东大族的支持下于317年(建兴五年)称晋王,建元建武,318年(太兴元年)即帝位,为晋元帝。

323年(永昌元年)去世,时年四十七岁,谥号元皇帝,庙号中宗。

三.“王与马,共天下”解释"王与马,共天下"是说东晋时期琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力效,甚至还有过之,当时百姓称之为"王与马,共天下",琅琊王氏进入极盛时期。

司马睿从东渡到登基,主要依赖了北方大族王导、王敦兄弟的大力支持。

在此期间,王导位高权重,联合南北士族,运筹帷幄,纵横捭阖,政令己出。

王敦则总掌兵权,专任征伐,后来又坐镇荆州,控制建康。

王氏兄弟权倾内外,司马睿不过是徒有虚名而已。

登基大典那天,皇帝司马睿突然拉住大臣王导同升御床,一同接受群臣的朝贺,表示愿与王氏共有天下的意向。

但天无二日,王导吓了一跳,连忙推辞说:"太阳岂能与万物同辉,君臣名分是有区别的",晋元帝才没有勉强他。

两晋历史简介

两晋指的是中国历史上的东晋和西晋两个朝代。

东晋存在于317年至420年,西晋则存在于265年至316年。

西晋是三国时期的政权之一,由司马炎于公元265年废除曹魏建立而来,首都设在长安。

西晋初期政局相对稳定,经济和文化都有一定程度的发展,但后期由于内部腐败和外部的侵袭,政权逐渐衰落。

西晋的主要事件有八王之乱和五胡十六国时期的战乱。

东晋是西晋灭亡后,由司马睿建立的政权。

东晋首都设在建康(今南京),统治地区以江南为主。

东晋的统治时间较长,但相对来说政权比较脆弱,经常受到北方族群的侵扰。

东晋的文化发展相对较为繁荣,出现了很多有影响力的文化人物,如嵇康、桓温和谢灵运等。

东晋最终在420年被刘宋所取代。

总的来说,两晋时期对于中国历史具有重要的过渡作用,承接了汉朝和三国时期的遗产,同时也为南北朝时期的到来奠定了基础。

这一时期虽然政治动荡,但文化艺术方面却有较为辉煌的发展。

东晋历史文化景点东晋是中国历史上著名的南北朝时期之一、东晋时期,政治动荡不安,但却培养了众多具有重要影响力的文化艺术人物,并留下了一些历史文化景点。

下面就让我们来看看东晋历史文化景点吧。

1.庐山:庐山位于江西省九江市,是中国著名的名山之一、东晋时期,庐山曾是名士文人的重要聚集地,著名文化人物谢安、郭璞、陶渊明等都曾在此书写了许多著名的作品。

庐山以其秀美的山水景色和丰富的人文历史吸引了无数的文化爱好者。

2.湓城(建康)城址:湓城是东晋时期首都建康的旧址,位于现在的江苏无锡。

湓城以其卓越的水利工程和城市规划而闻名,城内有许多宫殿、庙宇、市场等建筑,展现了东晋时期的城市面貌。

此外,在湓城城址周围还有一些东晋时期的墓地,保存了一些东晋时期的石刻、墓志铭等文物,对研究东晋时期的历史文化有着重要价值。

3.王羲之纪念馆:王羲之是东晋时期最著名的书法家之一,也是中国历史上最有影响力的书法家之一、王羲之的书法作品深受后世书法家的推崇,被誉为“书圣”。

王羲之纪念馆位于江苏苏州,陈列着王羲之的书法作品和与他相关的文物,是东晋文化的重要遗产。

4.陶渊明故居:陶渊明是东晋时期最重要的文学家之一,他以其清新自然的诗文风格而闻名于世。

陶渊明故居位于江西九江庐山脚下的深村,保留了陶渊明的故居、志铭等建筑,展示了他的生活环境和文化氛围。

5.晋谷:晋谷位于江苏苏州,是东晋时期名将谢安的故乡。

晋谷以其美丽的自然风光和悠久的历史文化而闻名,有谢安祠、太湖船等景点,是东晋历史文化的重要象征。

6.南昌市博物馆:南昌市博物馆位于江西南昌,是一座综合性博物馆,展示了南昌地区丰富的历史文化遗产。

其中也包括了东晋时期的文物,如陶渊明的文物、东晋书法作品等。

南昌市博物馆是了解东晋历史文化的重要场所之一7.宜春文庙:宜春文庙位于江西宜春,是供奉孔子及其弟子的庙宇,也是宜春地区最重要的历史文化景点之一、东晋时期,宜春是文化繁荣的地方,宜春文庙是东晋时期文化人士的重要学府之一8.晋陵:晋陵位于江苏常州,是东晋时期名将谢安的陵墓。

时间:公元304年建立者:成武帝李雄(274年—334年),巴西宕渠(在今四川渠县东北)人,氏族。

都成:成都(今四川成都)灭亡:公元347年,末代君主—李势。

时间:公元318年建立者:昭文帝刘曜(?—328年),新兴(今山西忻州)人,匈奴族。

都城:长安(今陕西西安)灭亡:公元329年,末代郡主—刘曜。

解析:304年刘渊自称汉王,308年称帝,国号“汉”史称“刘汉”,定都平阳(今山西临汾)。

318年刘曜即位,次年改国号为“赵”,迁都长安,史称“前赵”。

时间:公元319年建立者:后赵明帝石勒(274年—333年),上党武乡(在今山西榆社北)人,羯族。

都城:襄国(今河北邢台)、邺城(在今河北临漳)灭亡:公元351年,末代皇帝—石袛。

时间:公元314年建立者:前凉明王张寔(271年—320年),安定(今甘肃泾川)人,汉族。

都城:姑臧(今甘肃武威)灭亡:公元376年,末代皇帝—张天赐。

时间:公元337年建立者:文明帝慕容皝(297年—348年),昌黎棘城(今辽宁义县)鲜卑慕容部首领,鲜卑族。

都城:龙城(今辽宁朝阳)、邺城(在今河北临漳)灭亡:公元370年,末代皇帝—慕容暐。

时间:公元350年建立者:景明帝符健(317年—355年),略阳临渭(在今甘肃秦安东南)人,氏族。

都城:长安(今陕西西安)灭亡:公元394年,末代皇帝—符崇解析:350年符洪自称三秦王,是前秦政权奠基者。

351年符健自称大秦天王,国号“大秦”,史称前秦,定都长安。

时间:公元384年建立者:成武帝慕容垂(326年—396年),昌黎棘城(今辽宁义县)人,鲜卑族。

都城:中山(今河北定县)灭亡:公元407或409年,末代皇帝—慕容熙或慕容云。

解析:407年汉人将军冯跋拥立高云为燕天王,杀死慕容熙。

有些史学家把这年认定为后燕灭亡,北燕建立之年。

409年高云被杀,冯跋继位。

有些史学家把这年认定为后燕灭亡,北燕建立之年。

时间:公元384年建立者:武昭帝姚苌(330年—393年),安南赤亭(在今甘肃陇西县西)人,羌族。

东晋的政治与文化东晋(317年-420年),是由西晋皇室后裔司马睿在南方建立起来的政权,统治范围因为中原陆沉,少数民族内迁,建都洛阳的晋朝(西晋)复亡,史称东晋。

下面是有东晋的政治与文化,欢迎参阅。

东晋的政治与文化东晋虽然是司马氏政权的延续,但本身司马氏在政治上威望不高,整个朝廷都由世族大家把持,最先的一个乃出身琅琊王氏的王导,其后又有陈郡谢氏的谢安、谢玄、王敦等等。

而世家大族中,代表者,有南下的王、谢、袁、萧等侨姓,和本身居于江南的朱、张、顾、陆的吴姓。

最初东晋有赖权臣王导主持大局,一方面拉拢江南士族,一方面又安排予从中原南下的士族,并以司马家族作为共同拥戴的对象。

但世家大族本身并不真正忠于司马氏,尤其是他们本身都拥有大量田地,以至拥有自家部队(即所谓“部曲”),有足够实力抗衡司马氏政权。

最初有王导主持大局,东晋政权得以稳定,故时人称“王与马,共天下”。

但晋元帝以降则内乱频生,如有早期王敦之乱、苏峻之乱,后期又有孙恩、卢循之乱等。

统治阶层东晋王朝的统治阶层大部分是由过江避难的中原名门望族与江南的土居氏族组成的,存在着地域、文化等方面的差异,他们之间一直相互排挤;在东晋统治的一百多年中,中原氏族占据统治的主导地位,而南方土居氏族则一直被排斥。

元帝年间,北方大臣王导希望改变这种状况,他在南北氏族之间奔走,极力劝说各族修好,但收效甚微。

后来江南氏族也曾多次因不满东晋的统治而起来反抗,大大的动摇了东晋的统治。

自晋元帝元年(公元317年)至晋安帝隆安三年(公元399年),是东晋发展比较平稳的时期,虽然在此之间也有过一些叛乱,但都被镇压下去了。

元帝末年,王导之弟王敦起兵反晋,遭到其兄王导与朝臣的抵抗而未能成功;其后桓温也曾觊觎帝位,又被王谢两大家族抵制下去。

公元385年,东晋重臣谢安病死,晋孝武帝将大权交于其弟司马道子,司马道子与其子司马元显把持朝政,他们暴虐无能、大肆剥削人民,使图谋王位的大族有机可乘。

东晋军队编制东晋(公元317年-420年),始于元帝司马睿,终于恭帝司马德文,共11帝。

那么关于东晋军队编制你知道吗?下面是有东晋军队编制,欢迎参阅。

东晋军队编制东晋沿袭西晋军事制度,但已有变化。

因为皇权衰微,中军往往有名无实,同驻京师的还有扬州都督所属军队。

外军大多由世族的军队组成,统军将领称霸一方,其中荆州军甚至超越中央。

东晋多次北伐,确有助巩固偏安之局,但如果方镇具有野心,往往借此篡位。

关于兵源方面,因为战乱军户大减,兵员改以募兵补充,或直接征兵。

其中由北方流民招募组成的北府兵,屡次击败强敌,在东晋后期等级如同中军。

东晋皇朝疆域淝水之战前后东晋疆域变迁图东晋政区袭承西晋,也是实行州、郡、县三级制。

但是其州郡越分越多,辖区缩小。

西晋末年,大量流民南渡。

东晋朝廷为了安抚侨民及侨姓世族,以原籍州郡县名寄治别处,而无实地,此即侨州郡县。

等到安定后实施土断,使其州郡领有实地,户籍和赋役与一般州郡县相同。

东晋政区随其疆域的变化而有增减。

由于外族入侵与晋军北伐,北疆时常变动;四川先后出现成汉、谯蜀等国;东南疆域大致固定。

晋元帝时期,石勒入侵,北疆只剩淮南江陵一带。

成汉占据四川,于347年被桓温灭。

桓温发动三次北伐,一度收复山东及河南地区,后败于前燕而止。

前秦屡次入侵东晋领土,此时东晋仅剩扬、荆、江、广、交、豫、徐、兖、益、宁七州,及兖、青、冀、司、幽、并、益等侨州,共十五州。

383年淝水之战,前秦惨败。

隔年谢玄北伐,成功收复黄河、秦岭以南地区。

之后东晋内乱,桓玄篡位,谯蜀独立,疆域萎缩。

刘裕崛起后攻灭谯蜀并发动两次北伐,收复四川、山东、河南及关中地区。

然而刘裕因故返京,将领内乱,夏人入侵,关中得而复失。

此时东晋领有扬、北徐、豫、江、北青、司、荆、北雍、东益、宁、交、广、北并、北冀、梁、徐、北兖等十七州,及幽、冀、东秦、青、并、兖、秦、雍等侨州,共二十五州。

东晋皇朝文化东晋偏安江南,在另一方面东晋在文学上却有一定成就,各类诗文歌赋都大盛于东晋。

东晋西晋历史简介

东晋时期的历史简介:

东晋朝代是中国历史上从公元317年到420年的一个朝代,以章武帝

刘秀统治,史称东晋。

东晋是在诸葛亮死后三国时期最后一个王朝,是以

秦晋两朝为基础形成新朝代,古称“晋”。

东晋朝代的建立使新朝代政治

和文化获得了重大突破,文学、哲学、医学、数学等科学文化的发展也显

著提高。

其中,王羲之和《楚辞》的创作使中国文学史上出现了新的高潮。

东晋的历史也创造了新的社会文化形态,影响着中国及东亚几千年来的思

想文化发展。

西晋时期的历史简介:

西晋时期是中国历史上从公元265年到317年的一个朝代,以高帝刘

恒统治,史称西晋。

它是以前董西晋王朝为后盾,建立了一个新的政权形式。

西晋凝聚了三国后期的社会精英,以佛教为主要的宗教信仰,对文学、哲学、音乐等文化的发展影响深远。

西晋在历史上,文学有《史记》《楚辞》等;哲学有法家、儒家、道家、兵家等学派;科学有年史,算术、天文、药理等。

西晋时期的历史文化影响了中国及东亚几千年来的思想文化

发展。

东晋文物讲解全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:东晋(317-420年)是中国历史上一个重要的时期,其文化遗产在中国历史上留下了深远的影响。

在东晋时期,有许多珍贵的文物得以保存下来,这些文物展现了东晋时期的文化风貌和技艺水平。

下面就让我们一起来探索一下东晋文物的魅力吧。

东晋时期的文物主要分为陶瓷、玉器、金银器、青铜器、书画等几个类别。

其中最为出名的当属东晋陶瓷,其代表作就是青瓷。

青瓷在东晋时期得到了很大的发展,它的瓷胎细腻,釉色明快,器形设计精致。

东晋时期的陶瓷工艺精湛,造型清丽,足以堪称“瓷器艺术的黄金时期”。

东晋青瓷器的特点是釉色深蓝而有光,器表平整光亮,造型雅致,是中国瓷器史上一大珍品。

除了陶瓷外,东晋时期的玉器也是极具特色的文物之一。

东晋时期的玉器以玉髓为主要材料,制作工艺精细,雕刻题材多样。

玉器在东晋时期被广泛用于礼器、装饰品和玩赏品等,因此制作的玉器种类繁多,如玉琮、玉璧、玉戈等。

东晋时期的玉器工艺在中国古代玉器史上占有重要地位,体现了当时工匠的高超技艺和审美水平。

东晋文物中还有一类极具观赏价值的金银器,这些金银器在东晋时期是非常奢华的物品,多用于宫廷贵族之间的交流和馈赠。

东晋金银器的制作工艺非常精湛,包括铸造、镶嵌、琢磨等多种工艺,器型多样,精美绝伦。

东晋金银器不仅具有实用性,更是一种极具象征意义的贵族品质。

东晋时期的青铜器也是非常有特色的文物,其中以铜镜最为著名。

东晋铜镜在形制上具有很强的装饰性,常有华丽的图案和文字,造型优美,工艺精细。

东晋铜镜不仅是一种实用工具,更是一种美丽的装饰品,体现了当时工匠们的智慧和审美追求。

除了以上几类文物外,东晋时期的书画也是闻名世界的文物之一。

东晋时期是中国古代文人墨客辈出的时期,许多著名的文人骚客都是在这个时期活跃的。

他们留下了许多珍贵的书画作品,如王羲之的《兰亭序》、谢安的《花间集》等,这些作品反映了当时文人雅士的艺术追求和审美情趣,具有很高的历史和艺术价值。

东晋简介西晋王朝灭亡后,汉族政权退守江东。

公元317年,镇守建康(今江苏南京)的晋宗室司马睿在江南重建晋室,史称东晋。

东晋政权维持了长期的偏安统治,到公元420年被刘裕所建立的宋所取代,共享国103年,历4代11帝。

公元316年,西晋的末代皇帝司马邺被俘,宣告了西晋的灭亡,但一些晋朝的旧臣并不甘心亡国的命运,仍在全国各地积极活动,准备恢复晋朝的统治。

三一七年,琅琊王司马睿在南渡过江的中原氏族与江南氏族的拥护下,在建康称帝,国号仍为晋,司马睿是为晋元帝,因其继西晋之后偏安于江南,故史家称之为东晋。

东晋是门阀政治发展的鼎盛时期,皇权衰落。

司马睿称帝有赖于南方官僚士族的拥戴,东晋政权建立之初,先后平息了王敦和苏峻之乱,统治趋于稳定。

门阀大族王、谢、庾、桓先后支配着王朝政局。

东晋虽然偏安于江南,但在历代帝王在位的时候都希望收复北方的国土。

其中以王、谢、桓、庾四大家族为主的北伐,在东晋时曾进行过多次,在其中也不乏名将的指挥。

公元311年,大将祖逖出兵收复河北,但后因受到朝廷的排斥忧郁而死,最终未能完成统一大业。

在此之后,当权的士族多标榜北伐以增加门户威望,其中以桓温的三次北伐最为著名。

他曾经收复洛阳,进入关中,进兵河北,但都未能够巩固北伐成果。

公元386年,前秦南下,东晋面临空前威胁,在宰相谢安的运筹下,谢石、谢玄率北府兵大败前秦军队,取得了淝水之战的决定性胜利。

之后立即使其弟进军北方,收复了徐、兖、青、司、豫、梁六州,取得了东晋北伐历史上的第一次重大胜利。

此后,南方由于外乱威胁解除而爆发内战,孙恩、卢循起兵。

桓玄在内战中获胜,一度篡晋。

北府兵将领刘裕起兵镇压了农民军,并通过北伐树立威望,最终取代东晋。

由于东晋统治者安于江南,不以恢复中原为意,门阀大族致力于南方的庄园经营。

北方大族及大量汉族人口迁徙江南,使得江南的名士与渡江的中原人士有了更多的交流机会,促进了社会文化的发展。

自曹魏以来,中国的文学发展一直处于大步前进的时期,其中以东晋年间的文人最为著名。

晋朝政治制度

晋朝是中国历史上的一个朝代,分为东晋和西晋两个时期。

东晋存在于公元317年至420年,而西晋则存在于公元265年至316年。

以下是对晋朝政治制度的简要介绍:

1. 东晋政治制度:

- 东晋的建立者是司马睿,他废除了西晋末年的僭位皇帝,自立为帝,建立了东晋。

- 东晋时期实行的是相对比较宽松的封建制度,官僚体系主要包括尚书省、中书省等。

- 东晋时期,政权经历了一系列的变迁,它的政治体制相对比较混乱,社会动荡,分权割据,形成了一些类似封建国家的小政权。

2. 西晋政治制度:

- 西晋的建立者是司马炎,他废黜三公而设立九卿,确立了以司马氏家族为核心的专制体制。

- 西晋时期,政权相对较为稳定,实行了一定程度的中央集权制度。

九卿制度作为中央官制的基石,设置了九个卿 各类官员)来协助君主进行管理。

- 西晋时期,虽然中央集权比较强大,但也出现了一些豪族势力,如王济之乱等,这表明在中央集权的同时,地方势力依然存在。

总体而言,东晋和西晋时期,中国政治制度都受到了封建思想的影响,采用了类似的封建政治体制,但实际上由于社会动荡、内乱等原因,政权变迁频繁,政治制度并不十分稳定。

西晋相对于东晋来说,政权更为稳定,中央集权更强大,但在地方势力的影响下,也存在一

定的动荡局面。