第七章 悖论与反讽

- 格式:ppt

- 大小:433.00 KB

- 文档页数:31

反讽的概念反讽概念的界定内容摘要:反讽构成要素的复杂性,反讽形成的多样性,反讽发展的未定性。

都使对反讽这一概念的界定变得颇为棘手,而且反讽在今天仍然是一种发展中的技巧和方法,更使我们难以对它进行精确的界定和把握。

本文在对反讽概念的历史进行回顾和梳理后,试从修辞层面对反讽概念进行新的界定。

关键词:反讽对立因素悖逆事实与表象反讽是西方文论中最古老也是最令人难以捉摸的概念之一,它所具有的理论活力使其概念自产生之日起就没有停止过发展和更新。

反讽一词起源于古希腊文Eironeia,最早出现在柏拉图的《理想国》中,意思指一种引诱他人上当的欺诈和油腔滑调的修辞手段。

突出的例子是苏格拉底对话中佯装无知,故意赞同别人并加以引申,使其陷入谬误境地以反证自已正确观点的谈话方式。

在这个时期,反讽的定义基本维持在“说与本意相反的事”这个轴心上,反讽主要充当修辞格使用,它“用褒扬来责备或用责备来褒扬”,事实真相与言语表象之间形成对照和悖论。

18世纪末19世纪初,在谢林、施莱格尔等浪漫主义文论家的努力下,反讽概念有了拓展性发展,它不再是一种局部的修辞方法,而扩展成为一种文学创作手段,构成了美学意义上的反讽。

F・施莱格尔认为“反讽是对于世界在本质上即为矛盾,唯有爱恨交织的态度方可把握其矛盾整体的事实认可”,在他看来,“作家必须对其作品感觉到矛盾的心理,他凌驾其上而又超乎其外,几乎将其玩弄于股掌之间。

”F・施莱格尔对反讽的论述主要强调艺术家的反讽态度――种客观、超然、优越、纵横的态度。

A・w施莱格尔则认为在人与世间、在生与死、在精神与物质两两之间的根本性抵触中有反讽存在,反讽力求调节的是人自身对立的两极:一种是创造性自我,另一种是毁灭性自我,两者互相制约。

具体到文艺创作中,反讽要求创作主体在按照读者应有的样子创造的同时必须超然于作品之上,这样艺术家才具有“清醒意识”,应该是“严肃和诙谐或者幻想和平凡的因素相平衡”的反讽。

这种浪漫主义的反讽概念虽然带有绝对主观论意味,但它拓宽了反讽修辞意义,使其具有宏观的美学意义,同时还为新批评反讽理论的发展奠定了坚实的基础。

“悖论”还是“反讽”作者:周江源来源:《文学教育·中旬版》2012年第01期【摘要】罗伯特·勃朗宁是英国维多利亚后期与阿尔弗雷德·丁尼生并峙的伟大诗人。

他对“戏剧独白”的独创性运用和发展奠定了自己在英国诗坛的地位。

“我已逝的公爵夫人”是勃朗宁的“戏剧独白”技巧运用的代表诗作。

在这首独白中勃朗宁成功地运用了“反讽”这一艺术手法。

而在现实生活中,“反讽”常常被误读为“悖论”。

本文的目的就是通过对“我已逝的公爵夫人”的解读帮助读者更好地区别和使用这一对批评术语。

【关键词】悖论;反讽;罗伯特·勃朗宁;“我已逝的公爵夫人”罗伯特·勃朗宁是英国维多利亚后期与阿尔弗雷德·丁尼生并峙的双峰之一。

他与夫人伊丽莎白的恋情更是广为流传,堪称英国文坛的一段佳话。

《指环与书》的发表以及他对“戏剧独白”这一诗歌体裁的独创性地运用和发展奠定了自己在英国诗坛的伟大地位。

一、引言“我已逝的公爵夫人”之于勃朗宁就像《哈姆莱特》之于莎士比亚。

“我已逝的公爵夫人”是勃朗宁戏剧独白手法运用的代表作。

戏剧独白指的是“剧中某一人物那个‘无言听话人’的所言所行,使独自人无意识地暴露自己的气质与性格特点”。

故事取材于一位意大利文艺复兴时期的公爵杀妻的故事。

“我已逝的公爵夫人”也深受中国读者的喜爱。

关于勃朗宁这首诗作的评论和赏析也屡见报端。

2011年,赵春阳和张蔚联名发表“《我已故的公爵夫人》中悖论技巧的运用”一文,指出该诗是典型的悖论。

文学爱好者和研究者都深知悖论和反讽是一对经常容易混淆的概念。

笔者试从“我已逝的公爵夫人”的解读入手,更深地去探讨这一对新批评理论的术语,以期让读者更好地区别和使用这一对概念。

笔者通过对该诗的再读,认为勃朗宁的这首诗应该是一个反讽,而不是一个悖论。

二、悖论与反讽悖论“是一种表面上自相矛盾,荒诞不经,但最后被证实是很合情合理的陈述”。

例如华兹华斯“我心飞跃”中的一句名言“儿童是成人的父亲”。

第15卷第1期顺德职业技术学院学报 Vol.15N o.1 2017 年1月Journal of Shunde Polytechnic Jan.2017文•史•哲研究“悖论”与“反讽”:克林思•布鲁克斯诗学概念重申李国栋(西南大学文学院,重庆400715)摘要:在布鲁克斯诗学中,“悖论”是诗歌语言的本质特征和根本手法,“反讽”是诗歌语言的普遍修辞和意义机制。

二者的区别在于:在内涵上,“悖论”含有一个矛盾等价式,而“反讽”只需要语境的压力;在哲学层面上,“悖论”倾向于诗歌本体论,而“反讽”倾向于诗歌方法论;在问题结构上,“悖论”所关涉的是“诗歌真理”的问题,而“反讽”所关涉的是“诗歌主题”的问题。

布鲁克斯虽然在术语的运用上有些随意,但却并没有混淆这两个概念。

关键词:克林思•布鲁克斯;悖论;反讽;新批评;诗学中图分类号:1106 文献标志码:A文章编号:1672-6138(2017)01-0070-05DOI:10.3969/j.issn.1672-6138.2017.01.013作为二十世纪英美新批评派的重要代表之一,克林思•布鲁克斯(Cleanth Brooks,1906— 1994)的诗学理论受到了国内外学界的追捧和张 扬。

布鲁克斯最重要的诗学贡献在于扩大了“反 讽”(irony)的概念,并将之用于细读法;但是,他的“反讽诗学”也同时受到了诸多批评。

在国 内,批评的声音首先来自赵毅衡:“新批评的‘反 讽’理论中首先一个触目的混乱是将悖论与反讽两 个术语混用。

”⑴184“实际上,在布鲁克斯手里,这两者没有根本区别。

他前后两文的混乱是术语上 的混乱,而不是概念上的混乱。

”⑴185其实,“术 语上的混乱”是指两个术语的内涵被同化,当然也 即“概念上的混乱”。

李嘉娜认为:“在布鲁克斯 的一些诗歌批评中,不仅反讽运用得令人惊讶,而 且还把反讽与悖论相混,即把反讽当作悖论,或把 悖论当作反讽。

”[2]李卫华同样认为:“与‘悖论’一样,‘反讽’也是布鲁克斯着力阐释的一个明显的 混乱:将‘悖论’与‘反讽两个术语混用。

2012.01学教育12“悖论”还是“反讽”——再读罗伯特·勃朗宁的“我已逝的公爵夫人”周江源(安徽师范大学外国语学院,安徽芜湖241000)[摘要]罗伯特·勃朗宁是英国维多利亚后期与阿尔弗雷德·丁尼生并峙的伟大诗人。

他对“戏剧独白”的独创性运用和发展奠定了自己在英国诗坛的地位。

“我已逝的公爵夫人”是勃朗宁的“戏剧独白”技巧运用的代表诗作。

在这首独白中勃朗宁成功地运用了“反讽”这一艺术手法。

而在现实生活中,“反讽”常常被误读为“悖论”。

本文的目的就是通过对“我已逝的公爵夫人”的解读帮助读者更好地区别和使用这一对批评术语。

[关键词]悖论;反讽;罗伯特·勃朗宁;“我已逝的公爵夫人”罗伯特·勃朗宁是英国维多利亚后期与阿尔弗雷德·丁尼生并峙的双峰之一。

他与夫人伊丽莎白的恋情更是广为流传,堪称英国文坛的一段佳话。

《指环与书》的发表以及他对“戏剧独白”这一诗歌体裁的独创性地运用和发展奠定了自己在英国诗坛的伟大地位。

一、引言“我已逝的公爵夫人”之于勃朗宁就像《哈姆莱特》之于莎士比亚。

“我已逝的公爵夫人”是勃朗宁戏剧独白手法运用的代表作。

戏剧独白指的是“剧中某一人物那个‘无言听话人’的所言所行,使独白人无意识地暴露自己的气质与性格特点”。

[1]故事取材于一位意大利文艺复兴时期的公爵杀妻的故事。

“我已逝的公爵夫人”也深受中国读者的喜爱。

关于勃朗宁这首诗作的评论和赏析也屡见报端。

2011年,赵春阳和张蔚联名发表“《我已故的公爵夫人》中悖论技巧的运用”一文,指出该诗是典型的悖论。

文学爱好者和研究者都深知悖论和反讽是一对经常容易混淆的概念。

笔者试从“我已逝的公爵夫人”的解读入手,更深地去探讨这一对新批评理论的术语,以期让读者更好地区别和使用这一对概念。

笔者通过对该诗的再读,认为勃朗宁的这首诗应该是一个反讽,而不是一个悖论。

二、悖论与反讽悖论“是一种表面上自相矛盾,荒诞不经,但最后被证实是很合情合理的陈述”。

以新批评视角解读《哈克贝利费恩历险记》新批评方法作为曾经盛行的方法,通常采取的策略是对作品进行仔细的精读。

当然对任何作品的欣赏和批评其都是采用精读的方式,但是新批评与这种精读不同,其对作品的精读是非常的仔细,可以用精细入微来对其进行形容。

在阅读的时候,批评者必须从内在和外在对作品进行分析,如反讽、象征等等,从而实现对整个作品价值的把握。

该文则以《哈克贝利·费恩历险记》为例,从悖论和反讽的角度对其进行解读。

1 理想与现实的矛盾——辛辣的反讽反讽作为一种最为有效的修辞手法,被广泛的应用文学作品中。

通过反讽手法,使得文章的词句表达远非其表层所包含的含义。

正如伟大的评价家克林斯·布鲁克斯对反讽的理解一样,其认为所谓反讽则是在上下文当中对相关词语、语句等意义的一种故意“扭曲”,而其效果也可以从文章的布局得到。

另外布鲁克斯还认为所谓的反讽其不仅仅是简单的语境压力。

因此,要达到反讽的效果,必须要达到上下文贯通,以此才能实现文章内在的一种平衡。

在《哈克贝利·费恩历险记》中,马克·吐温展现了其惯用的幽默+讽刺的方法。

其中辛辣的讽刺在文章更多比比皆是。

如在文章一开篇的时候,反讽的语句则出现,“道格拉斯寡妇收我做她的干儿子,说是要教我怎样做个文明人。

”而通过对文章现实的分析,联想到文章当中主人公对其作出的种种约束,在该句子当真的所谓的“文明”其实是很值得广大的读者所怀疑的。

因为吃饭文明来讲,其无外乎包括吃饭准备,坐姿要正,饭前要祷告等;又如在其中哈克想抽一下烟,但是寡妇却不准吉姆抽烟,说抽烟是一种坏习惯,但是对寡妇来讲,他自己就抽烟,并且抽的是鼻烟;又如哈克在和吉姆聊天的过程中,谈到“国王”、“公爵”之类统治和贵族人物的时候,其在最后说了一句话:“皇帝到底还是皇帝,对他们得尽量包涵”。

通过这句话,表面上看是哈克表达皇帝的宽容,但是实际上来讲,则是哈克想表达这群所谓的贵族为一群混账东西;而当哈克在谈到绅士的时候,他则说道“格兰吉弗德是个绅士,你知道。

悖论与反讽的文学作品标题:《矛盾的和谐:悖论与反讽》导读:本作品探讨了悖论与反讽在文学作品中的应用。

通过揭示生活中的矛盾与矛盾背后的和谐,本文旨在挑战读者对世界的常规思维,并引导人们思考更深刻的问题。

全文约6000字。

第一章:悖论的引出悖论是一种具有逻辑矛盾的表述或情景,它挑战了我们的思维习惯。

本章将通过一系列悖论的例子,展示它们对于思维启发的重要性。

同时,悖论的常见应用领域也将得到介绍。

第二章:反讽的解构反讽是通过对现实与期望之间存在的差距进行嘲讽或讽刺,来实现对社会现象的批判。

本章将详细解构反讽的构造和表现手法,并通过几个经典例子来说明其影响力。

第三章:悖论与反讽的结合悖论和反讽在文学作品中常常相互结合,共同构造引人深思的故事。

本章将以几个文学作品为例,阐述它们如何通过悖论和反讽来表达对世界的观察和批判。

第四章:生活中的和谐悖论悖论并不一定带来困惑和混乱,它们也反映了生活的多样性和矛盾的和谐。

本章将通过一些现实生活中的例子,探讨这种和谐背后的思考和启示。

第五章:文学作品中的反讽和解构反讽在文学作品中往往起到拨云见日的作用。

本章将以几个文学作品为例,展示反讽如何消除歧义和误解,揭示故事的真实含义,并引导人们深入思考。

第六章:悖论与反讽的现代发展悖论和反讽作为文学表达的工具,随着社会的发展也得到了进一步的发展和应用。

本章将介绍一些现代文学作品中悖论与反讽的新面貌,并对其未来的发展做出展望。

结语:悖论与反讽是文学作品中引人深思的要素。

通过揭示自然与社会、生活与文学本质的矛盾,它们挑战了人们的思维智慧。

本文试图通过对悖论与反讽的解析和实例分析,引导读者从一个新的角度来思考世界的本质和意义。

这种思考不仅有助于理解文学作品,还能启迪人们在现实生活中的思维方式,并促进个人形成更深刻的洞察力和理解能力。

《文学鉴赏与评论》教学大纲一、说明课程编码:101418适用专业:汉语言文学本科(师范、汉语言)学时:28学时理论讲授+8学时实训学分:2本课程的性质、地位和作用:1、《文学鉴赏与评论》是汉语言文学专业(师范、汉语言)的一门专业任选课,同时也是一门基础课。

是为了培养合格的中学语文教师、从事语文研究或一般性文学研究而开设的。

通过这门课程的学习,为今后进一步学习专业课,为专业课知识打基础。

2、本课程的教学目的,是通过本课程的教学,使学生获得:通过不同类型、不同风格文学文本的细致解读,培养学生良好的审美心态和纯正的审美趣味,帮助学生建立起文学阅读的专业眼光,训练学生从文本的阅读鉴赏达于文本审美意蕴的体悟、理解和分析、解读的能力。

同时,通过相关文学文本知识和理论的传授,为学生进一步学习文学理论、文学批评以及文学史课程奠定基础。

3、本课程为期一个学期,共36课时。

教学手段和方法:1.培养学生文学文本专业化解读能力是本课程的教学重点。

在保证本课程涉及的有关文学文本的知识和理论传授的基础上,重点引导学生细致解读和鉴赏不同类型、不同风格文学作品,通过实际的鉴赏解读实践,培养学生对文学文本的艺术感受能力、艺术体验能力和鉴赏解读能力。

2.本课程涉及到的文学文本的知识和理论,既是贯穿本课程教学内容使课程内容形成整体性的基本知识点,也是学生进一步学习本专业后续课程应有的先行知识,教学中在保证这一部分教学内容相对的系统性的基础上,突出重点,着重要求学生掌握并运用一些基本概念解析相关文学文本。

3.课堂教学力求以精讲启发学生思维,通过精粹细致的典型个案的分析,为学生树立典范示例,在激发学生自主解读文学文本兴趣的同时,开拓学生思路,引导学生学习和掌握专业化阅读、鉴赏文学文本的方法。

本课程的教学应将培养学生自主学习、自主研究的兴趣和能力放在首要位置。

4.突出本课程强调解读实践和引导学生自主学习、自主研究的要求,在每一部分课程内容的教学过程中,均应适时指定一定量的学生自学内容,通过讨论和作业的方式落实和深化学生自学内容。

万方数据万方数据万方数据用细读法赏析李商隐《无题·来是空言去绝踪》——对反讽与悖论两种赏析方法的使用作者:钱静作者单位:中国矿业大学,江苏,徐州,221000刊名:文教资料英文刊名:DATA OF CULTURE AND EDUCATION年,卷(期):2010,""(11)被引用次数:0次1.金丹元中国艺术思维史 20052.朱立元当代西方文艺理论 20053.夏征农辞海 20004.袁行霈中国诗歌艺术研究(增订本) 19981.期刊论文陈晓燕反讽与悖论--张天翼小说讽刺艺术论-襄樊学院学报2004,25(3)作为英美新批评理论中的两个重要概念,反讽与悖论的本质作用是制造"意在言外"的艺术效果,所以也可借用来分析张天翼的讽刺小说.张天翼善于选择不同的角度来展现他笔下四类讽刺对象的思想实质和精神面貌,并创造性地运用了反讽和悖论,由此产生的场景反讽、情节反讽、叙事者悖论和悖论式语言情境成就了张天翼小说独特的讽刺艺术.2.期刊论文穆艳秋解读《哈克贝利·费恩历险记》中的悖论与反讽——一种新批评的视角-科技信息(学术版)2008,""(28)作为马克·吐温的盛名之作,<哈克贝利·费恩历险记>历来受到中外论者的偏爱,而其叙事结构和语言特征更是学界争论的焦点.本文以克林斯·布鲁克斯的悖论、反讽理论批评视角,探究了该部作品的叙事艺术.审视之后.不难发现,小说中蕴涵的悖论与反讽是营造整个文本的美学旨归.3.学位论文王欣华悖论(paradox)和反讽(irony)——《三国演义》的文化透视2002《三国演义》是中国第一部长篇章回小说.针对以前《三国》文化研究大多存在的程度不同的脱离文本解读的现象,笔者有意从文化学角度入手,运用英美新批评派理论(主要是悖论、反讽和张力)来解读经典文本《三国》,并以大文学观念贯穿其中,使二者有机融合起来.该文的宗旨是既要通过解读作品追索作家的文化意识整合过程,发掘其意义,又要通过敏锐的分析,同作家作品的文化批判进行对话.4.期刊论文王业昭.WANG Ye-zhao解读《哈克贝利·费恩历险记》中的悖论与反讽——一种新批评的视角-四川理工学院学报(社会科学版)2008,23(3)作为马克·吐温的盛名之作,<哈克贝利·费恩历险记>历来受到中外论者的偏爱,而其叙事结构和语言特征更是学界争论的焦点.本文以克林斯·布鲁克斯的悖论、反讽理论为批评视角,探究了该部作品的叙事艺术.审视之下,不难发现,小说中蕴涵的悖论与反讽是营造整个文本的美学旨归.5.期刊论文杨洋.Yang Yang《华威先生》反讽情境下的悖论叙事-重庆科技学院学报(社会科学版)2010,""(10)<华威先生>通过一系列反讽语言,刻画了"百忙"的华威先生形象.在话语层面上,通过反讽展现的是具体语境与内容之间张力的语言模式,呈现了在特定情境下的悖论形式,进而召唤出文本特有的讽刺意蕴.6.学位论文吴静中国明清小说的反讽叙事2003该文着重探讨中国明清小说的反讽叙事,首先对中西方文论史上的反讽理论的发展进行一番整理和对比,并试图找出两者之间的一些关联,然后分析反讽成为明清小说叙事重要特点的原因.最后重点分析以四大奇书和《红楼梦》为代表的明清长篇小说反讽的技巧和特征,以及这些小说在主题,风格上表现出的反讽特色.该文可分为两个主要部分,第一部分由西方和中国明清以前的反讽理论的发展这两个小部分组成.西方反讽理论的发展主要分为三个阶段,反讽分别从一种语言修辞手段发展到一种哲学美学的世界观,后又回归到语言层面,成为语言的一种最基本的原则.中国明清以前的反讽理论没有明确的分期,但是仍有一些代表性的术语如"含蓄"等分别是从修辞、风格、以及哲学思维方式上概括中国文学作品中反讽主要特征的.第二部分的前半部分主要论述了反讽成为明清长篇小说重要的叙事特征的两个重要原因,一个是长篇小说自身的特征,其中包括长篇小说文体的喜剧风格和现实与虚构的矛盾性.另一个是当时的哲学思潮,即从明代开始,三种占统治地位的宗教就开始走向融合.后半部分侧重论述以四大奇书和《红楼梦》为代表的明清小说的具体的反讽叙事技巧、包括"双关"、"诗词"等.以及作家在创作时对于笔下的人物的复杂的思想感情和矛盾的思想倾向,最后是小说的喜剧戏谑的风格特色和构成这种喜剧风格的各种修辞技巧.结语部分简要论述研究明清小说的反讽叙事对于研究中国现当代作家作品的重要意义.7.期刊论文王心宇.WANG Xin-yu浅析《李尔王》中的悖论与反讽-安徽工业大学学报(社会科学版)2004,21(6) 莎士比亚在<李尔王>中把悖论和反讽应用于语言修辞,并扩至人物形象层面甚至主题思想层面,使模棱深邃的语义状态与生活世界的丰富、多元、无序与矛盾相契合,揭示了人类生存的复杂性和人性的深刻矛盾.8.学位论文龚敏律西方反讽诗学与二十世纪中国文学2008引论部分概括地阐述了研究本课题的意义及其研究方法。

文艺与传播解读《忙碌经纪人的浪漫史》中的悖论与反讽-----种新批评的视角◎唐明(成都体育学院,四川成都610041)摘要:欧•亨利的写作手法和艺术技巧吸引了无数的文学家和初学者。

本文运用新批评学派的分析方法,特别是克利安思•布鲁克斯提出的悖论和反讽,以分析在《忙碌经纪人的浪漫史》一文中两者在整体结构和艺术魅力上所起到的作用。

关键词:克利安思•布鲁克斯;结构;悖论中图分类号:II文献标识码:A文章编号:2096-3866(2020)09-0131-02一、简介欧•亨利是世界四大短篇小说家之一,同契诃夫及莫泊桑有着同样的地位,原名为威廉•西德尼•波特。

他的小说以其间蕴含的智慧、文字游戏、人物塑造和出人意料的结局而闻名于世。

对社会弱势群体的同情,对高尚道德的赞颂和对人性丑恶面的揭露成为欧•亨利创作的主题。

其中,对人性的颂扬更使得他的著作的艺术魅力经久不衰。

在他的著作中,《忙碌经纪人的浪漫史》似乎是最早运用荒诞手法反映西方世界荒诞的生活现实的一篇小说。

小说强烈谴责资本主义社会中人性的扭曲,整篇文章隽永独特,富于艺术性和代表性。

《忙碌经纪人的浪漫史》的主角是资本家——麦克斯韦尔。

小说仅仅聚焦了他忙日里的三个小时,但是对这三个小时的刻画却把这位资本家人性的扭曲和资本战争的无情的本质体现得淋漓尽致。

三千字左右的篇幅,没有任何复杂或是惊心动魄的情节,但是却深刻地反映了腐朽资本主义现实的残酷性和扭曲了的人性。

克利安思•布鲁克斯是有名的美国文学批评家和教育家,提出了反讽和悖论。

修辞学上,悖论指的是“表面上荒谬而实际上真实的陈述”。

中国古代典籍中就存在许多的悖论语言。

比如:圣人不死,大盗不止;博之不必知,辩之不必慧;诸侯之门而仁义存焉等。

“反讽”一词源于希腊喜剧人物Eiron,他是一个聪明的小人物,凭借其智慧一次次战胜了自吹自擂的Alazono柏拉图对话录中苏格拉底式的讽刺就源于这个喜剧。

苏格拉底假装无知和谦卑,向人们提出各种各样愚蠢且答案看起来显而易见的问题,最终却暴露了他人的无知。

吴晓祈关键词:孔雀东南飞刘兰芝封建礼教悖论反讽《孔雀东南飞》是高中阶段已经学习过的乐府民歌,还记得当时老师说这是一篇对封建制度和封建礼教的罪恶进行揭露与批判的作品。

这样概括它的主题或许是无可非议的吧。

但如今再读,我们却强烈感受到作品中包含的对封建制度、封建礼教更为具体、深刻的认识,以致有了尝试将一些也许未免浅薄的看法写下来的冲动。

本文尝试运用悖论、反讽等工具对《孔雀东南飞》进行解读。

我们知道,刘兰芝之所以被遣,很大程度上是由于焦仲卿的软弱,而焦仲卿的软弱却是一个封建“孝子”的典型表现,一个官僚阶级对大汉王朝“以孝治天下”思想的自觉或不自觉的遵奉。

我们当然不能以今人的要求去衡量焦仲卿,并大义凛然地说他落后愚昧;相反地,我们只能以历史的眼光、以当事人的处境去理解他、同情他。

那么,刘兰芝之死确乎能以简单的“死于封建礼教的迫害”一语作结?非也,盖因焦仲卿对焦母之“孝”,并非终置刘兰芝于死地之源也。

刘兰芝被遣归家之后,县令遣媒提亲,当她向刘母表明与焦仲卿“结誓不相离”时,刘母并不多加逼迫:女子先有誓,老姥岂敢言。

而当刘兄逼嫁时,刘母却始终不致一辞,更不劝阻。

由此可见,在刘家,掌握话语权的人是刘兄,而作为“家长”的刘母的行为却也自有其依据――汉代礼教对妇人的“三从”(在此主要表现为“从子”)规范。

在某种程度上,正是刘母的“从”使刘兰芝失去了最后一根救命稻草。

如果说刘兰芝的“被遣”可以归因于焦仲卿对封建“孝”道的“顺”,那么,刘兰芝的被刘兄“逼嫁”则大可归结为刘母对刘兄的“从”。

这样一来,我们可以明显看到,统一于封建礼教之下以焦仲卿为代表的“孝”道思想和以刘母为代表的“三从”思想,原本同为统治阶级用于道德教化的工具,在此却通过刘兰芝的遭遇被置于深刻的悖逆之中,封建礼教自身的矛盾性昭然若揭,正是这一悖论所形成的巨大合力,最终酿成了刘兰芝的悲剧。

因此,刘兰芝悲剧的深刻意义,就在于她是在封建礼教下受着相互对立的两种力量的共同摧残而走向绝路的女子。

简述布鲁克斯的“悖论与反讽”(1)布鲁克斯主张文学批评应当只关心作品本身,文学作品应当是一个和谐整体,对于一件成功的作品来说,形式和内容是不能分割的。

(2)作品的形式关系包含了逻辑关系但又超出了逻辑关系。

总体上说,文学是隐喻的、象征的。

布鲁克斯对作品形式的关注主要体现在运用语义学方法对作品的语言和结构进行分析研究上。

(3)虽然反讽和悖论这两个词语之间的区别不是本质性的,但布鲁克斯对文学作品中的悖论和反讽进行了细致的分析。

(4)关于悖论:①悖论是修辞学上的一种修辞格,指的是表面上荒谬而实际上真实的陈述,就是诗歌语言和结构的各种平面不断倾倒产生种种重叠、差异和矛盾。

②这样一种悖论的语言正是布鲁克斯心目中理想的诗歌语言,他把悖论的使用从语言上扩展到结构,把它作为诗歌区别于其他文体的一个基本特征。

③在诗歌创作中有意将词语扭曲变形,并把在逻辑上不相干的词语联结在一起碰撞矛盾,诗意正是在这种不协调中产生的。

④悖论产生的奇异效果让平常之物看起来不平常,从而充满了诗意。

玄学诗运用悖论的手法炉火纯青,所以布鲁克斯认为玄学诗是英诗的最高峰。

(5)关于反讽:①反讽指的是所说的话与所要表达的意思恰恰相反,是语词受到语境压力造成意义扭转而形成的所言与所指之间对立矛盾的语言现象。

这也是诗歌语言与科学语言的区别。

②科学语言是不会在语境的压力下改变意义的。

但诗歌语言则是多义的,诗人使用的词包含多种意义,是具有潜在意义能力的词,是意义的网络。

③反讽鲜明地表现出诗歌语言的这一特征,是语境对于一个陈述语的明显扭曲。

④反讽之所以具有这样的特征,一方面由诗歌的本体特征决定,另一方面则为文学语言本身的难控性和经验的复杂性所制约。

诗歌需要依赖言外之意和旁敲侧击使得语言具有新鲜感。

《心有一团火,温暖众人心》同步练习统编版高一必修上2.4.2《心有一团火,温暖众人心》同步练习一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成下面小题。

新批评“反讽”理论的主要阐述者是布鲁克斯。

用他的说法:“语境对一个陈述语的明显的歪曲,我们称之为反讽。

”显然,这是一个非常宽泛的定义。

“反讽”概念的目的仍然是揭示语义在文学文本中的复杂变化。

根据新批评“文学性”观念,文学文本的基本特征是语义朦胧和语义多重。

“反讽”这一语言现象正好符合这一文学定义。

正因为这个原因,“反讽”就成为新批评最常用的概念之一。

从语义学立场来看,“反讽”本是指一种“正话反说”或“所言非所指”的语言现象。

在“反讽”中,字面上的意义与实际的意义有所不同甚至截然对立。

根据语言学观念,任何一个符号都存在于一定的语境当中,符号的意义会因语境而产生变化。

“反讽”产生的原理同样如此。

在“反讽”现象当中,语言符号巧妙地使用某个特定的语境,从而让一个符号不再表达其本义,而是表达另一个相反的意义。

这样,一个“反讽”就产生了。

从符号学能指与所指构造角度看,“反讽”实际上是一个符号能指与所指的断裂情形。

语言本是一种约定俗成的符号体系。

能指与所指的关系是确定不移的、无可更改的。

然而,“反讽”的出现却使一个符号的能指不再指向其约定俗成的固定所指,而指向另一个能指。

科学文本对语言的使用就完全合乎语言的约定规则和编码原则,坚决避免出现能指与所指的断裂。

文学文本则有意采用各种手法来违反语言的约定规则,从而使文学文本成为语义朦胧和复杂的符号系统。

不难看出,“反讽”的实质仍然是语义的变形化和复杂化。

在新批评看来,“反讽”是“文学性”的重要表现之一,也是形成“文学性”的重要手段之一。

在西方文学批评史上,“反讽”一向被认为是一种偶然使用的语言技巧,或至多是一种修辞格。

新批评则将“反讽”上升到“文学性”的高度,将它视为语义变化的典型现象,从而使之成为文学文本的根本属性。

(1)新责备派是 20 世纪英美文学责备中最有影响的派别之一。

(2)新责备派在 20 世纪 20 年月的英国形成, 30 年月至 50 年月在美国经过长足发展达到鼎盛,60 年月以后渐渐衰败。

(3)派别特色:① 极端的文本中心主义。

② 对文学作品构造的剖析较为深入仔细,常常包含了某些辩证法的因素。

③ 以语义学剖析作为文学研究的基本方法,并高度重视对于文学语言的研究。

④ 理论与实践的联合较为密切。

(4)代表人物:瑞恰兹、艾略特、休姆、兰色姆、燕卜荪等。

(5)议论影响:①新责备与俄国形式主义与布拉格学派一同对以后的构造主义文论产生了重要影响。

② 但割裂了文学与作者、社会历史和现实生活的关系,进而拥有鲜亮的狭小性。

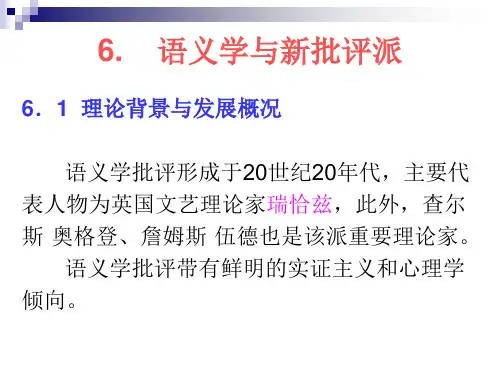

0072、语义学责备是什么?(1)语义学责备形成于 20 世纪 20 年月,主要代表人物为英国文艺理论家瑞恰兹。

(2)语义学责备带有鲜亮的实证主义和心理学偏向,它将文学艺术中使用的语言与科学中使用的语言严格划分开来,将语义剖析作为文学责备的最基本手段。

(3)瑞恰兹甚至以为文学责备从根本上说是心理学的一个分支。

在艺术鉴赏、艺术传达和艺术价值等重要问题上,语义学责备都试图从心理学的角度进行阐释。

(4)语义学责备还引入了种类学和词源学,经过对文学作品的种类研究和语词剖析,达到对作品各部分相互关系的认识并进一步理解作品整体。

(5)议论:语义学对西方文论产生了极大影响,特别是新责备派直接本源于语义学责备。

0073、细读法(1)这是布鲁克斯的细读法。

(2)细读法能够说是新责备的阅读方式。

(3)它的目的不是要找出诗歌的意义,而是要从诗歌的整体内在构造上来阅读和理解诗歌语言。

(4)经过这类阅读,发现文学作品的语言能否成功地形成了一个富裕张力的和睦的整体,构成这个整体的各个部分之间又拥有如何的相互关系。

0074、I ?A?瑞恰兹的语义学责备的特色:( 1)语义剖析方法。

① 瑞恰兹提出的“细读法”,能够正确的掌握诗歌的意义,防备主观因素致使的误读。