第三讲哲学与哲学的基本问题

- 格式:doc

- 大小:44.00 KB

- 文档页数:8

必修4第三讲『时代精神的精华』知识点+考点汇总~小政老师了解到许多学校高二的同学,现在没有学习必修3,而是直接学的必修4,所以小政老师这几天会多发一些哲学的知识,希望对大家有所帮助!第一单元◆◆◆第三课:时代精神的精华※1、哲学与经济政治的关系:哲学是经济、政治在精神上的反映。

2、为什么真正的哲学是自己时代的精神上的精华?①正确地反映了时代的任务和要求。

②牢牢把握了时代的脉搏③正确地总结和概括了时代的时间经验和认识成果。

3、哲学对社会变革的作用:①通过对社会的弊端、对旧制度和旧思想的批判,更新人的观念,解放人的思想。

②预见和指明社会的前进方向,提出社会发展的理想目标,指引人们追求美好的未来,动员和掌握群众,从而转化为变革社会的巨大物质力量。

4、马克思主义哲学产生的阶级基础、自然科学基础和直接理论来源:阶级基础:无产阶级的产生和发展、自然科学基础:从“主要是搜集材料的科学”发展为“本质上是整理材料的科学”直接理论来源:德国古典哲学[黑格尔辩证法的合理内核、费尔巴哈唯物主义的基本内核(批判地吸取)]※5、马克思主义哲学的基本特征:①第一次实现了唯物主义与辩证法的有机统一,唯物辨证的自然观与唯物辨证的历史观的有机统一。

②实现了实践基础上的科学性和革命性的统一。

6、马克思主义中国化的三大理论成果:①毛泽东思想及其精髓与活的灵魂②邓小平理论及其主题③“三个代表”重要思想及其本质★【考点一:哲学与时代的关系】1.时代包括一定社会的经济和政治、文化等,哲学属于思想文化范畴。

2.哲学和时代的关系。

(1)从哲学的内容来源于时代看:哲学来源于时代,是时代精神的总结和升华。

任何哲学都是一定社会和时代的精神生活的构成部分,是一定社会和时代的经济和政治在精神上的反映。

真正的哲学是自己时代的精神上的精华,因为真正的哲学能够正确地反映自己时代的任务和要求,牢牢地把握住时代的脉搏,正确地总结和概括时代的实践经验和认识成果。

(2)从哲学对时代的反作用看:哲学反作用于时代,是社会变革的先导和推动力量。

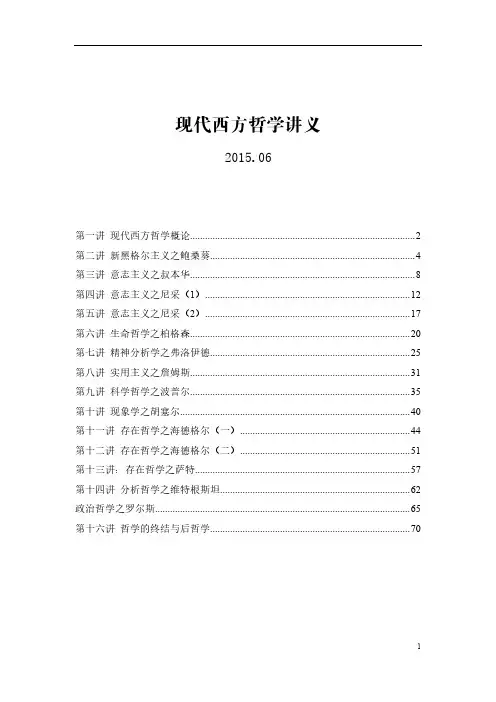

现代西方哲学讲义2015.06第一讲现代西方哲学概论 (2)第二讲新黑格尔主义之鲍桑葵 (4)第三讲意志主义之叔本华 (8)第四讲意志主义之尼采(1) (12)第五讲意志主义之尼采(2) (17)第六讲生命哲学之柏格森 (20)第七讲精神分析学之弗洛伊德 (25)第八讲实用主义之詹姆斯 (31)第九讲科学哲学之波普尔 (35)第十讲现象学之胡塞尔 (40)第十一讲存在哲学之海德格尔(一) (44)第十二讲存在哲学之海德格尔(二) (51)第十三讲:存在哲学之萨特 (57)第十四讲分析哲学之维特根斯坦 (62)政治哲学之罗尔斯 (65)第十六讲哲学的终结与后哲学 (70)第一讲现代西方哲学概论三、现代西方哲学(一)西方哲学的发展线索1. 柏拉图主义与亚里士多德主义:柏拉图和亚理士多德哲学奠定了整个西方哲学的传统和基本走向。

实际上,西方哲学一直有两条线,分别由柏拉图和亚理士多德开启。

前者重概念和先天,后者重具体事物和经验。

2. 唯实论与唯名论:中世纪早期主要以柏拉图主义为其思想资源,后期则转向亚里士多德主义。

基于共相与殊相关系的唯名论与唯实论之争也源于柏拉图和亚里士多德的思想分歧:唯实论是柏拉图哲学的产物,唯名论则与亚里士多德有不解之缘。

3. 理性主义与经验主义:近代哲学中的唯理论延续了柏拉图路线,经验论则是亚里士多德的后裔。

康德看到了唯理论和经验论各自的优势和局限性,于是对二者加以综合,形成了他的批判哲学体系。

4. 大陆哲学与分析哲学:19世纪晚期,穆勒基于德法两国和英国哲学家对康德的不同回应,首次在欧洲大陆哲学和英国哲学之间做出区分,后来这种区分逐渐被双方的哲学家所采纳和加强,形成了两种风格迥异的哲学传统,从而构成了20世纪以来西方哲学的一道独特的风景。

大陆哲学与分析哲学不是两种不同的哲学思潮,而是“做哲学”的两种不同的风格。

“二十世纪的哲学史是刺猬与狐狸的历史,是那些努力想认识一件大事物的哲学家与那些只满足于认识许多小事物,甚或只是一件小事物的哲学家的历史。

《马克思主义哲学原理概论》教案第一讲哲学及其基本问题教学目的:本章阐明了哲学的实质和基本特征,通过学习在理论上要熟悉哲学及其基本问题。

教学内容:一、哲学和哲学的历史形态二、哲学的产生、本质和功能三、哲学的意义和方法教学重点:哲学及其基本问题教学时间:3学时教学日期:2015年9月15日/2015年9月17日第一节哲学和哲学形态的历史发展一、什么是哲学1、哲学是理论化系统化的世界观世界观是人们对于包括自然界、社会和人的精神世界在内的整个世界的总的看法和根本观点。

世界观同时又是方法论。

所以哲学不等于一般的世界观,它是系统化和理论化了的世界观。

2、哲学是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结哲学是理论化系统化的世界观,它以世界万物中最一般的问题作为自已研究的对象,它与具体科学是不同的。

哲学与各门具体科学是一般与特殊的关系。

各门具体科学研究的对象哲学具有世界观和方法论的功能。

哲学是关于自然知识、社会知识、思维知识的概括和总结;具体科学则受哲学世界观和方法论的指导。

哲学又是一种意识形态,是社会存在的反映。

二、哲学的基本问题及其历史形态哲学基本问题的第一方面,是存在和思维或物质和意识何为世界本原,谁是第一性的问题。

对这个方面问题的不同回答,分成唯物主义与唯心主义两大基本哲学派别。

哲学是人类进入奴隶社会、揭开了文明时代的帷幕以后产生和发展起来的。

唯物主义发展的第二个历史形态是近代形而上学唯物主义。

唯物主义发展的第三个历史形态是辩证唯物主义,它认为物质第一性,物质决定意识,意识对物质具有反作用。

唯心主义认为精神第一性,物质第二性,唯心主义则有主观唯心论与客观唯心论两种基本形式。

主观唯心论认为,人的意识是世界的本原,客观世界是人的意识的产物。

客观唯心论认为,物质世界是由某种非人类、超自然的“客观精神”派生的。

哲学基本问题的第二方面,是物质和意识有无同一性,即人们的思维能否认识现实世界的问题。

物质和意识的关系问题为什么是哲学的基本问题?三、世界的存在状态辩证法和形而上学的对立。

马克思主义哲学十讲精髓第三讲:社会生活的实践本质和理论与实践的统一一、全部社会生活在本质上是实践的1、如何理解实践的观点是马克思主义哲学的核心观点实践的观点是马克思主义哲学的核心观点。

这种核心地位既体现在实践观的确立实现了哲学史上的一场革命性变革,又体现在马克思主义哲学的各个方面。

在自然观中,它在确认自然界的先进性和客观实在性的同时,强调实践是人与自然相互作用的基础;在历史观中,它主张实践是人类社会得以存在和发展的基础,认为历史不过是人类实践活动的展开,社会历史发展中的矛盾、问题主要通过实践来解决;在辩证法中,它在确认自然界普遍联系和变化发展的同时,认为实践本身就是一种否定性的辩证运动,而思维的辩证运动是以实践活动为基础的;在认识论中,它把实践作为认识发生和发展的基础,认为认识依赖于实践并受实践的检验;在价值论中,它同样把实践作为价值关系形成和发展的基础,认为真理与价值在实践活动中实现具体的和历史的统一。

科学的实践观犹如一根红线,贯穿于马克思主义哲学的各个基本环节,将其各个组成部分连接成一个有几整体。

2、社会生活之所以在本质上是实践的,其主要原因在于:第一,实践形成了社会生活的基本领域。

第二,实践是社会关系的发源地。

第三,实践构成了社会发展的动力之源。

唯物史观确认实践是社会生活的本质,要求我们正确认识和把握社会生活,必须坚持“实践第一”的观点,必须坚持“历史活动是群众的事业”的观点。

对于领导干部来说,必须明白群众是真正的英雄,深入到人民群众的实践活动之中,这是准确把握实际情况,进而正确指导实际工作的必由之路。

二、实践是认识的基础1、实践在认识中的地位和作用首先,实践是认识的来源。

其次,实践是认识发展的动力。

再次,实践是认识的目的。

2、马克思主义与旧唯物主义反映论的区别马克思主义与旧唯物主义反映论的区别就在于,旧唯物主义离开认识活动的实践基础去谈反映,因而其反映论只能是消极、直观的反映论。

而马克思主义哲学以实践的观点阐述人的认识活动及其规律,从而揭示了认识的本质是主体对客体的能动反映。

吉林大学哲学通论孙正聿吉林大学哲学通论孙正聿第一讲哲学的自我追问(哲学)哲学就是什么?一四纵(哲学史)恩格斯“哲学就是一种建立在通晓思维的历史和成就的基础上的理论思维”自然辩证法如何学习哲学:激发理论兴趣、拓宽理论视野、撞击理论思维、提升理论境界二横(1、基本方式,与宗教艺术科学的比较)一种叫做“拟科学化”的思路一种叫做“拟艺术化”的思路(2、当代哲学:普遍规律说道、认识论说道、语言分析说道、存有意义说道、精神境界说道、文化抨击说道、文化对话说道、实践论说道的表述力!)一、哲学与爱智“清理地基”对自明性的分析古希腊:爱智(是一种活动)粉笔与我,主体客体马克思“凡是存有某种关系存有的地方,这种关系都就是为我而存有的;动物不对什么东西出现关系,它对他物的关系不是做为关系而存有的”德意志意识形态现象与本质,主体的感性与理性认识,一般与个别,思维与存在的关系问题恩格斯“我们的主观的思维和客观的世界服从于同样的规律,因此二者在自己的结果中不能互相茅盾,而必须彼此一致,这是我们理论思维的不自觉的和无条件的前提”自然辩证法理性与现实的茅盾列宁“世界不能满足用户人,人决意用自己的行动使世界满足用户自己。

人给自己形成世界的客观图画”哲学笔记不但是认识的粉笔,而且希望它有另外的作用。

实然与必然、实然与倒果为因的关系,也就是蕴藏这真善美的关系!不断扩大为人同世界的关系反思性、批判性、超越性、创造性的思索。

二、哲学与常识三、哲学与科学世界图景、思维方式、价值规范形而上学的思维方式,恩格斯“就是就是不是就不是;除此以外,都就是鬼话”反杜林论所以很难存有一种打破常识的一种思考的思维方式!哲学容易学原因:黑格尔1、一旦进入概念世界,那个整个的世界和全部的生活就不知道哪里去了反之毅然哲学从科学知识总汇至科学的科学至哲学的世界观马克思“哲学家们只是以不同的方式解释世界,而问题在于改变世界”关于费尔巴哈的提纲世界观的“世”,不是与人无关的那么一个自然而然的世,而是我们人生在世的世。

哲学、哲学基本问题及哲学的基本派别一、什么是哲学:哲学就是爱智慧。

1、哲学是关于世界观的学问,是世界观的理论形态,或理论形态的世界观。

哲学是世界观的理论化和系统化世界观:人们对于包括自然界、人类社会和人的精神世界在内的整个世界的总的看法和根本观点。

人生观:人们对人生目的和意义的根本看法和态度,它是一定世界观在人生问题上的表现。

哲学世界观与自然观、社会历史观、人生观的关系自然观是人们对于进入自身认识和实践领域的自然现象、自然性质、自然发展规律,以及人和自然关系等问题的根本看法、根本观点。

社会历史观是人们对于社会历史的本质、发展规律,以及人在社会历史中的地位和作用等问题的根本看法、根本观点。

人生观是人们对人生的目的、人生的价值、人生的目标和意义等问题的根本看法、根本观点。

哲学与世界观的关系2、哲学是关于自然科学、社会科学和思维科学的概括和总结哲学与具体科学的关系:具体科学一一部分世界一一特殊规律哲学一一整个世界一一一般规律3、哲学是世界观,同时又是一般方法论有什么样的世界观,就有什么样的方法论。

方法论就是关于认识和改造世界的根本方法的学说。

哲学是一般方法论一一指导一一一门科学或具体科学的方法的理论是具体方法论二、哲学中的两个基本派别1、哲学的基本问题“全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题。

”基本问题第一方面思维和存在,精神和物质何者是本原的,即何者是第一性的问题。

根据对这一问题的不同回答,可以把哲学划分为唯物主义和唯心主义两个基本派别。

唯物主义:认为世界的本原是物质,坚持物质第一性;精神是物质的产物或表现。

唯心主义:认为精神是世界的本原,坚持精神第一性;物质是精神的产物或表现。

基本问题第二方面思维和存在或物质和意识有无同一性,即人们的思维能否认识现实世界的问题。

根据对这一问题的不同回答可以把哲学分为可知论与不可知论。

可知论:认为物质和意识具有同一性,主张世界是可以认识的。

马克思主义哲学原理及其前沿问题第一讲1、哲学基本问题及其意义(入学考试复习资料,政治理论部分p1团区委郁杨)答:哲学作为世界观包括许多领域和方面的问题,其中制约和影响各种哲学问题解决的根本问题,就是哲学的基本问题。

贯穿全部哲学的基本问题是思维与存在、即物质和精神的关系问题。

它包括两方面的内容。

第一,思维与存在、精神和物质谁是第一性的问题,即谁是本原、谁是派生的问题。

根据对此问题的不同回答,划分了哲学上的两大阵营。

凡是主张思维、精神是第一性、是本原的哲学家,属于唯物主义阵营;凡是主张思维、精神是第一性的、是本原的哲学家,属于唯心主义阵营。

第二,思维和存在同一性问题,即人们的思维能不能认识、反映现实世界的问题。

对这个问题的不同回答划分出可知论和不可知论。

哲学基本问题的意义:理论意义:第一,它为我们提供了一个在理论上识别唯物主义和唯心主义的标准。

第二,为我们能够正确反映、认识存在提供了理论依据,同时也为批判不可知论提供了理论武器。

实践意义:第一,它要求我们在实际工作中必须坚持一切从实际出发的原则。

第二,在实际工作中,我们应当坚持可知论,努力做到正确地认识世界。

2、哲学的党性(马克思主义哲学教程P7 团区委,郁杨)唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派,它们之间的矛盾是不可调和的,这就是哲学的党性。

唯物主义和唯心主义的斗争,是两种意识形态的斗争,归根到底表现着社会中对立的阶级、集团的倾向和思想体系,哲学党性与政治党性总的说是一致的。

唯物主义和唯心主义的斗争,在实际工作中表现为实事求是与主观主义两条思想路线、两种工作方法的斗争。

3、马克思主义哲学的基本特点(马克思主义哲学教程P10-14 张华)马克思主义哲学是辩证唯物主义与历史唯物主义哲学。

它是唯一科学的世界观和方法论。

它具有如下基本特点:一、马克思主义哲学获得了完全科学的性质。

它是唯一科学的哲学。

主要表现在两个方面:一方面从哲学研究的对象看,马克思主义哲学是依靠具体科学成果从中概括出世界的一般本质和发展的一般规律。

哲学的基本问题听课记录听课记录应由本人根据自身实际情况书写,以下仅供参考,请您根据自身实际情况撰写。

课程名称:哲学的基本问题授课教师:XXX上课时间:XXXX年XX月XX日上课地点:XXX课程内容:1. 什么是哲学的基本问题?哲学的基本问题是思维与存在的关系问题,也就是意识和物质的关系问题。

这个问题是所有哲学问题中最重要、最根本的问题,它贯穿于哲学发展的始终,决定了哲学的基本性质和方向。

2. 为什么哲学的基本问题是思维与存在的关系问题?哲学的基本问题是思维与存在的关系问题,因为它是人类认识世界和改造世界的根本问题。

人类生活在世界上,必须面对和处理自己与世界的关系,而这种关系最本质的表现就是思维与存在的关系。

思维与存在的关系问题涉及到人类认识和改造世界的根本途径和方法,因此是所有哲学问题的根源和核心。

3. 哲学基本问题的两个方面是什么?哲学基本问题的两个方面是思维与存在的同一性和关系。

思维与存在的同一性是指思维能够正确反映存在的本质和规律,而思维与存在的差异性则是指思维无法完全反映存在的本质和规律。

这两个方面相互依存、相互制约,构成了哲学基本问题的完整内涵。

4. 哲学基本问题与现实生活的关系是什么?哲学基本问题与现实生活密切相关。

现实生活中的各种问题和矛盾,归根结底都是思维与存在的关系问题。

只有正确处理思维与存在的关系问题,才能有效地解决现实生活中的各种问题和矛盾。

因此,学习和研究哲学基本问题,对于我们认识世界和改造世界具有重要的意义。

总结:通过本次课程的学习,我深刻认识到了哲学基本问题的重要性。

思维与存在的关系问题不仅是哲学的基本问题,也是我们认识世界和改造世界的根本问题。

只有正确处理思维与存在的关系问题,才能真正地认识世界和改造世界。

同时,本次课程也让我意识到了哲学与现实生活的密切关系,让我更加深入地理解了哲学的意义和价值。

第三讲哲学与哲学的基本问题我们通过绪论部分的学习,已经初步明确了马克思主义产生的过程、马克思主义的真正含义。

对马克思主义有了总体的认识和了解,从今天开始我们系统地学习马克思主义的三个组成部分的具体内容。

首先是哲学,教材的前三章就是讲马克思主义哲学的,从今天开始学习第一章,世界的物质性及其发展规律。

这一章的主要目的,是要明确我们所面对的世界是一个什么样的世界?面对这样的世界,我们应当通过什么样的方式正确处理人和世界的关系?按照我们的讲课顺序,今天来学习第三讲:哲学与哲学的基本问题。

古希腊时,有位大哲学家叫苏格拉底,他很有学问。

有一天,一个青年来找他,说:“苏格拉底,我想跟你学哲学。

”苏格拉底问他:“你究竟想学到什么?学了法律,可以掌握诉讼的技巧;学了木工,可以制作家具;学了商业,可以去赚钱。

那么你学哲学,将来能做什么呢?”青年无法回答。

事实上,一提到哲学,我们也经常困惑不解,总是在问:究竟什么是哲学?哲学到底有什么用?前者称为事实判断,是问哲学是什么样的学问;后者称为价值判断,是问哲学到底有什么用处?下面我们就来进行一下分析。

1、哲学的来源(1)、从词源上看。

在西方,“哲学”一词,英文为:philosophy。

最早源于古希腊语,后来经过拉丁化为“philosophia”。

原意由“爱”philia 和“智慧”sophia 两部分组成,意为“爱智慧”。

“爱”,在古希腊不单单表示为一种情爱、友爱,更重要的它是一种力量。

古希腊哲学家恩培多克勒认为整个世界是由土、气、水、火四种元素构成的,这四种元素按照一定比例根据两种不同的力量关系推动事物的形成与灭亡。

这两种力量一个称之为爱,一个称之为恨。

其中,推动事物聚合到一起的力量称为爱,导致事物分化瓦解的力量称为恨。

爱智慧之爱,就是一种促使智慧形成的力量,是一种促使新思想、新观念形成的力量。

爱智慧就是要执著智慧、追问智慧、探求智慧。

智慧称为sophia。

前几年有一本畅销书,叫做《苏菲的日记》,有些人误以为所写的内容是关于一个漂亮女孩内心感受的日记,争相拜读,拿过来一看,原来是一本以日记的方式撰写的哲学史,里面都是哲学故事,是关于智慧的日记。

在古希腊,智慧是指一种有灵性的东西spiritul,是指像神明一样对万事万物的通灵觉悟。

在中国,哲学也是智慧之学的意思。

《尔雅》和《说文解字》都解释说:“哲,智也。

”关于哲学,中国先秦时期称为“道”、“道学”、“经学”,魏晋南北朝时期称为“玄学”,宋明时期改称“理学”。

中国古代哲学家(庄子)“判天地之美,析万物之理”,;(司马迁)“究天人之际,通古今之变”;(张载)“为天地立心,为生民请命,为往圣继绝学,为万世开太平”等等,都是哲学思想。

进一步来说,在中国古代,有修性的人分为三种:知人、智人和圣人。

知人,一般是有一点点学问的人;智人是有较多学问的人;圣人是真正有学问的人。

智者不如圣人。

因为,智,见而知之;圣,闻而知之。

智,知人道;圣,知天道。

“圣”还是要比“智”高超一些,中国哲学不仅仅是智慧之学,更是圣人之学。

可以说,中国一直有哲学思想,只是没有“哲学”这个称谓而已。

“哲学”这个汉语词,最早是从日本中介过来的。

19世纪40-50年代,西方国家通过侵略战争同时敲开了中国和日本的大门,中国拒绝了西方,日本却走进了西方,先后派出大批使者、使团、学者到欧洲各国学习先进技术和文化,同时也把西方思想,包括哲学带回了日本。

日本最早的西方哲学的研究者西周在翻译西语philosophy时,翻遍了日本词典,一时找不到合适的日本语词,就用中国的“哲”和“学”二字合起来称呼西方哲学。

后来,中国晚清的学者黄遵宪(1848~1905)将这一称呼介绍到中国,逐渐被中国接受并使用。

(2)、从产生上看。

亚里士多德说哲学产生于诧异、惊奇,Wonder。

人们是由于惊奇而开始哲学思考的。

这种惊奇很可能来自于两个方面。

一方面,在远古时代,人们还完全不知道自己身体的构造,并且受梦中景象或者尚未知晓的神秘力量的影响,于是就产生一种观念,以为他们的思维和感觉不是他们身体的不可分割的组成部分,而是一种独特的、寓于这个身体之中而在人死时就离开身体的灵魂的活动。

古人对这种外在的神秘力量十分诧异、惊奇,经常思考这种外在的灵魂力量对人的存在会产生什么样的影响,思考灵魂和世界是什么关系。

另一方面,就古希腊而言,它靠近爱琴海,当时,海上贸易比较发达,古希腊人经常出海航行,由于长时间航行在茫茫无际的大海上,人们经常对各种各样的恶劣的天气和风浪以及浩瀚神秘的宇宙产生无限的惊奇和诧异之感,总想弄明白自己所面对的世界到底是一个什么样的世界?这样,惊奇就唤醒了一种沉思的力量,它把人引向事物的存在本身,或者说引向了对真理的探究。

于是,哲学出现了。

关于哲学的产生,还有一种说法,认为哲学产生于恐惧。

因为,早期的人,就生活于大自然之中,他们经常受到凶猛动物的袭击、受到洪水泛滥的袭击、受到各种各样大自然灾害的袭击,于是人经常早受死亡的恐惧。

由于死亡的威胁,使人对自然界产生了敬畏与猜想,使人不断地反思自己的行为是否合乎自然的要求。

现在,人们仍然恐惧,譬如,我们刚发明电脑时,曾反思电脑是否会取代人脑;克隆技术出现时,人们恐惧克隆动物、克隆人;现在,科学技术每前进一步,人们都会有所恐惧,都会反思人类到底该怎样处理好科学技术进步问题。

所以,恐惧也是人类哲学思想进步的一个动力方面。

总的来说,哲学产生于人自身,产生于人与周围世界的生活和生产活动的过程之中。

2、哲学的涵义(“是什么”与“不是什么”)(1)哲学“不是什么”哲学不是知识,而是智慧。

智慧不同于知识。

知识,是现成的供我们学习、掌握的内容或理论,是具体的学问,表现为一门一门的学科体系,是对客观对象的描述或说明,说明它是什么样的。

而智慧则是对具体知识的超越,是对各种现象背后的本质与规律的判断和把握。

知识是对客观事物的认知,智慧是则对真理的发现。

知识关乎事物,智慧关乎人生;知识属于科学,智慧属于哲学。

知识可以占有;智慧则只能创造;有知识未必就有智慧,有智慧却能创造知识。

所以智慧高于知识。

哲学智慧不是累积性的,它不像科学知识那样易于进步;它不能像数学的和实证的科学和技术那样自动地进行代际传递。

它是学习的结果,但更是思考的结果;它是一种严肃的实践、一个绝对的个人征服,个例在哲学传播中的作用要比交流更为重要。

哲学家充满激情、不顾一切地投入到真理的追求中,但是他却不像科学家那样用清晰明确的公式和数学等式将真理传授给其他人。

哲学家只能帮助他人朝向一种特定的方向、按照一种特定的方式——他认为最有真理性、最可靠、最真实和最深刻的方式去观察和思考。

哲学家并不教授真理,而是指出一种发现真理的方式。

哲学比科学更接近于真理,更具有个人性和存在性的品质。

哲学也不是科学,科学研究世界真假的问题;哲学则研究世界的意义及其合理性的问题。

经济学、社会学甚至地质学,无疑,也都包含着对人有益的方面。

然而,就其彻底性而言,没有任何一门学科比哲学更深刻更全面地执着于关注人的存在及其意义。

与其它学科相比(直接性与间接性的区别),哲学是内在地关注人,也就是说,哲学是直接地把人作为人自身来看待,而且以此为根据来衡量一切外在的存在。

哲学的这种直接性拒绝了任何把人作为对象、客体、手段的倾向和可能。

哲学不同于其他任何具体科学。

具体科学是通过解决问题来消除问题;哲学则是通过提出问题来说消除问题。

具体科学一经提出问题就意味着一定祈求获得一个唯一或者完满的答案;哲学即使寻求答案也从来没有唯一性,而是非固定的、多变的。

哲学不是名词,而是动词,哲学永远随着人所处的时代的变化和生存境遇的变化而变化。

它没有固定的知识体系,它永远处于开放的过程之中。

所以对于哲学就永远没有固定的称谓,没有固定的人人接受的统一的概念。

(2)哲学“是什么”哲学是一种形式思维,是要探讨人思考问题和解决问题的方式方法的正当性合理性。

哲学是对思想本身的再思想,它所关注的是人如何思想,而不是具体思想了什么。

所以哲学作为一种反思,不是对具体问题本身的反思,而是对思想的反思,也就是说,是对你思考问题的前提条件的反思,是要考察你这样思考问题所依靠的前提是否正确,所以哲学的批判,是一种前提的批判。

非哲学的思考总是企图对某个问题做出实质性的解答。

所以,哲学是反过来而思之,是对思想的再思想,也就是对思想前提的再思想,对思想前提的不断考量和再批判。

但是,这种思维却是以严格的论证做保证的,所以,从这个意义上来说,哲学乃是一种论证,论证思想的合理性。

哲学是一种“问”。

首先,哲学是一种提问,它总是要问,你为什么这样思考?这样思考的条件和依据是什么?提出问题是哲学思维的首要前提。

否则仅仅是接受既得的知识、认同别人的思想,那就出不来智慧,开不出新路。

哲学总是在我们不经意之处提出问题来,正所谓“熟知非真知”,它经常打破我们的很多流俗的看法和见解。

其次,哲学是一种追问,哲学的本性就在于追问,通过不断的追问使思想变得深刻起来。

追问是围绕一个问题,一件事情,不断地追问下去,直到获得比较充分或者令人感到普遍满意的东西为止,但它绝不寻求、也从不奢望获得最终的绝对完满的答案,因为它知道这是不可能的。

但凡真正从哲学上研究问题,很少有就问题本身而研究问题的。

任何一门学问的存在都在于解决问题,唯独哲学的存在是为了提出问题。

哲学是一种超越。

在新的研究范式背景之下,哲学的功能也在发生着新的变化和拓展,主要体现在,哲学不再单纯的追问世界的本质、规律等等,而是切近到人们的日常生活世界之中,以人的存在意义为尺度对现实展开追问,展开反思,展开批判,这种批判已经远远超出了传统的空洞的意识批判或者极端的教条批判。

哲学是一种反思和批判,哲学是智力体操,哲学是语言游戏,哲学是X,哲学就是人本身。

只要人类存在着,哲学的问题就永远存在着,因为哲学本身就是人学。

其实,哲学不是“什么”,它不是一个我一说出来你就可以象数学公式一样一下子就可以把握的东西。

严格说来,哲学不是我们平常所说的“是什么”,而仅仅是思想,仅仅是智慧。

然而,这个你无法扑捉的智慧,却是我们生命里最重要、最值得关注的东西。

正因为如此,哲学才拥有无穷的魅力。

3、哲学的用途(价值)我们常说:“哲学是烤不出来面包的。

”然而,它却能让我们懂得人在面包面前的尊严以及面包对人来说不仅仅是生存所需的食品,而且意味着更多的东西。

(1)、冯友兰的“无用之大用”。

中国的哲学大师,冯友兰先生曾经说,哲学的用途乃“无用之大用”。

哲学的用处不是增加实际知识,而是提高精神境界。

他把人生分为四种境界:自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。

这四种人生境界之中,自然境界、功利境界的人,是人现在就是的人;道德境界、天地境界的人,是人应该成为的人。