荒诞派戏剧及贝克多

- 格式:pptx

- 大小:760.73 KB

- 文档页数:23

荒诞派戏剧和贝克特(廖可兑)荒诞派戏剧在20世纪各种流派的戏剧当中占有特别重要的地位。

这种戏剧并非一时形成的,而是有着很长的历史发展过程的。

作为一个流派,它则是第二次世界大战的产物,流行于20世纪50~60年代的西方各国。

和其他的一些现代戏剧流派不同,荒诞派没有它自己的纲领,也不曾掀起过运动,而是由一群认为现实生活荒诞并将这种生活反映到戏剧创作中来的戏剧家形成的。

第二次世界大战给世界各国带来的严重破坏和可怕的灾难,首先就使敏感的知识分子感到痛苦、惶惑、迷惘、压抑、孤独、失望,甚至满腔愤怒,怀疑一切,否定一切,认为现实世界已经走进死胡同,窒息着人们的生命,并且到了不可救药的地步。

荒诞派戏剧家就是这样的一群人,他们着力反映的大体上是下列的一些问题:第一,人们被荒诞的生活所奴役,被各种非人的因素所控制,处在一种无可奈何的境地,人类的智慧解决不了这些问题。

第二,现实社会生活变得越来越狭隘,人们彼此隔绝,互不来往,互不通气,互不了解,互不关心,没有交流,过着孤独生活。

第三,人们被各种虚伪的口号、意识形态,甚至各种艺术风格所约束,而资产阶级的思想和政治统治则是最可怕的奴役人们的力量。

第四,人们你争我夺,互不相让,彼此敌视,把生活变成了战场。

如此等等。

荒诞派不仅反对资本主义社会现实,而且反对资产阶级文化传统。

荒诞派戏剧被称作“反戏剧”。

也就是说它是反对戏剧传统的。

这是一种笼统的提法,不科学,也不符合事实。

荒诞派戏剧和20世纪西欧的其他戏剧流派一样,主要是反对19世纪以来的现实主义戏剧,而不是反对所有的戏剧传统。

当然,这也是个复杂的问题,需要进行具体的分析研究,才能作出恰当的结论。

可以肯定地说:荒诞派戏剧要求重新评价西欧戏剧传统,对于19世纪的现实主义戏剧传统更要有所突破,以便在创作上有所创新,有所前进。

所谓“荒诞”,这个名词最早出现在1942年加缪写的《西西弗斯神话》中。

它表明人类的处境艰难。

因此,荒诞派戏剧便将反映某种特定的生活情境这一内容提高到作品中的首要地位。

【课外阅读】贝克特荒诞派戏剧的的代表作《等待戈多》简介塞缪尔.贝克特一九零六年出生于爱尔兰一个犹太人家庭。

贝克特读中学时即酷爱戏剧,他于一九二七年毕业于都柏林三一学院,因其学业优异, 次年至一九三零年间应聘到巴黎高等师范学院和巴黎大学任教,此间,他结识了侨居巴黎的英国颓废派作家詹姆斯·乔伊斯,并深受其影响。

二战间,巴黎沦陷,他曾参加过地下抵抗组织。

战争结束后,他专门从事文学创作。

战争给世界带来灾难的同时,给他的心灵也带来了深深的创伤。

贝克特从青少年时代即开始写作,到战争结束时,他已有不少诗歌和小说作品问世,一九四八年到一九四九年的小说作品有长篇小说三部曲《莫洛伊》、《马洛纳正在死去》、《无名的人》,这些小说都意在说明,人生是周而复始的艰辛而又虚无的浪游,是内心的狭小的,而又毫无意思的浪游。

这些小说已经暴露出了他悲观厌世的人生态度,以及他反现实主义的文学主张。

这在他稍后的戏剧创作中表现得更加突出。

他于一九四八年创作的《等待戈多》,是其中成就最高,影响最大,最有代表性的荒诞派戏剧作品。

这是一部两幕剧。

第一幕,主人公流浪汉爱斯特拉冈(简称戈戈),和弗拉基米尔(简称狄狄),出现在一条村路上,四野空荡荡的,只有一棵光秃秃的树。

他们自称要等待戈多,可是戈多是谁?他们相约何时见面?连他们自己也不清楚。

但他们仍然苦苦地等待着。

为了解除等待的烦恼,他俩没话找话,前言不搭后语,胡乱的交谈,他们一会儿谈到忏悔,一会儿谈到应该到死海去度蜜月,一会儿又讲到《福音书》里救世主和贼的故事;还说这样一些话:“我觉得孤独”,“我作了一个梦”,“我很快活”——并且没事找事,做出许多无聊的动作:狄狄脱下帽子,往里边看了看,伸手进去摸,然后把帽子抖了抖,吹了吹,重新戴上;戈戈脱掉靴子往里边瞧,又伸手进去摸……可是戈多老是不来,却来了主仆二人,波卓和幸运儿。

波卓用一条绳子牵着幸运儿,并挥舞一根鞭子威胁他。

幸运儿拿着行李,唯命是从。

荒诞派戏剧的领军人物贝克特及其作品塞缪尔·贝克特塞缪尔·贝克特是爱尔兰批判现实主义文学的代表人物,代表作《等待戈多》。

他和尤奈斯库一样,都是荒诞派戏剧的领军人物,他号称是荒诞派戏剧的创始人和奠基人。

他于1969年荣获诺贝尔文学奖。

《等待戈多》是他最具代表性的作品。

《等待戈多》《等待戈多》在戏剧界引起巨大的反响,堪称开创了二十世纪现代话剧的新纪元。

该剧现已翻译成二十多种文字。

故事其实很简单,就是讲的两个流浪汉,一个叫戈戈,一个叫狄狄,两个人不知道什么身份背景,也不知道他们过往的经历,只知道他们现在是两个什么都没有的流浪汉,处于社会底层。

这两个流浪汉在一个黄昏的傍晚,在一条荒凉得只剩一个矮土堆和一棵柳树的乡村小道上,他们在等待一个叫戈多的人。

为什么要等待戈多,据说戈多能带给他们希望,让他们决定是否还需要活下来。

等待的日子是漫长的,无聊的,于是戈戈和狄狄闲聊起来,反正想到什么就说什么,至于说的内容则毫无逻辑,完全语无伦次。

就在二人闲聊高兴的时候,一个叫波卓的人来了,还带着他的仆人——幸运儿。

幸运儿被波卓用绳子拴着,波卓可以随意侮辱和殴打幸运儿。

这对主仆的到来有什么意义呢?完全没意义,反正就是来了又走了,顺便进行了一连串无厘头的谈话。

主仆二人退场,此时报信的孩子告诉戈戈和狄狄:“戈多先生今天不会来,但是明天肯定能来。

”戈戈和狄狄又开始陷入到纠结之中,到底还要不要等待呢?带着纠结到了第二天。

第二天依旧跟昨天一样。

同一个时段,同一地点,戈戈和狄狄一直在等待,波卓和幸运儿依旧路过,只是此时的主仆二人分别失明了和失聪了。

主仆二人走后,依旧是昨日报信的孩子带来一样的消息。

戈戈和狄狄这两个流浪汉决定离开,明天再来,但他们没有动弹。

故事结束,就是这么一个故事。

总之,整部戏的剧情都很荒诞,没有戏剧冲突,没有人物形象,只有毫无头绪的对话和荒诞的插曲。

但这就是荒诞派,塞缪尔·贝克特就是通过这种荒诞的形式和内容来完成对现实的批判——这是一个荒诞、异化的世界,畸形、病态的社会。

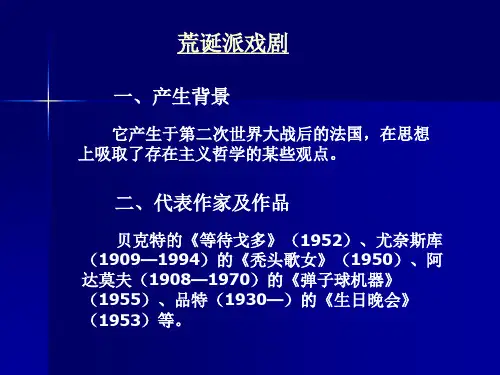

何谓“荒诞派戏剧”荒诞派戏剧是本世纪50年代兴起于法国,尔后迅速风靡于欧美的一个反传统戏剧流派。

荒派派由英国著名戏剧理论家马丁?艾思林写的《荒诞派戏剧》而得名。

荒诞派戏剧的代表人物有贝克特、尤奈斯库、阿达莫夫和热内等。

第二次世界大战期间,传统的道德观念、传统的美学原则受到更加激烈的挑战,法国戏剧由此得到了进一步的发展与繁荣。

其中影响最为深远的要数萨特和加缪的存在主义戏剧,特别是萨特的存在主义哲学思想及其剧作,在欧洲乃至世界各国都有很大的影响和追随者。

萨特一生创作十余部戏剧,其作品以独特的艺术风格,睿智、犀利的笔触,以及充满戏剧性危机和寓意性、哲理性的内涵而见长。

他的境遇剧强调人在一定境遇中的自由选择。

加缪的剧作表现了西方现代世界的荒诞性,以及人类命运的荒诞性。

他的《卡里古拉》和《误会》等剧告诉观众,我们所生活的这个世界是荒诞的、异己的、不合理的、非理想的,仅仅停留在西西弗斯式的清醒意识上是不够的,还应该有反抗的行动,即面对荒诞,不仅要有清醒的认识,还要藐视它,用行动来反抗它,“我反抗故我存在”。

荒诞派戏剧受到存在主义的影响,剧作家们用荒诞的、非传统的表现形式所反映的基本观点就是:人的孤独、绝望,命运的反复无常,世界的不可知和人生的无意义。

总之,“荒诞”就是荒诞派戏剧的母题。

在艺术处理上,因《等待戈多》而赢得国际声誉的贝克特往往采用闹剧的手法来表现具有悲剧色彩的主题,这是一种清晰而又痛心疾首的表现。

丑与荒诞的变奏:荒诞原指西方现代派艺术中的一个戏剧流派,兴起于本世纪五十年代末六十年代初。

一九五三年,贝克特《等待戈多》上演成功,使荒诞戏剧红极一时。

最初这一流派还被统称之谓先锋派戏剧,到了一九六一年英国马丁·埃斯林的名著《荒诞派戏剧》一书的问世,荒诞派戏剧的名称才被固定下来,流传开来。

我这里所说的荒诞,虽然与荒诞派戏剧有关,但它已远远超出戏剧的范畴,已上升为一个普遍的深刻的重要美学范畴。

它不仅包括荒诞派戏剧,而且包括本世纪五十年代以来西方所有的文学艺术,乃至一切文化现象,是这一时代的美学主潮,是这一时代占主导地位的美学范畴。

荒诞派戏剧家塞缪尔贝克特简介塞缪尔·贝克特,活跃于20世纪的法国作家,创作的领域包括戏剧、小说和诗歌,尤以戏剧成就最高。

他是荒诞派戏剧的重要代表人物。

下面是店铺为大家整理的荒诞派戏剧家塞缪尔贝克特简介,希望大家喜欢!塞缪尔贝克特简介提起塞缪尔贝克特,相信很多人都很陌生。

而说起影片《等待戈多》,相信大部分喜爱欧美电影的人都看过这部影片。

值得一提的是,《等待戈多》的作者便是塞缪尔贝克特。

如今,在记载塞缪尔贝克特生平的书籍资料中,都详细记载了塞缪尔贝克特简介。

通过塞缪尔贝克特简介我们得知,塞缪尔贝克特是法国作家,他生于1906年,卒于1989年,享年83岁。

塞缪尔贝克特在爱尔兰首都都柏林出生,父母都是犹太人。

塞缪尔贝克特的父亲是一名测量员,母亲是一名虔诚的教徒。

塞缪尔贝克特青年时期,曾经到法国巴黎游学。

塞缪尔贝克特在巴黎生活期间,认识了爱尔兰著名作家詹姆斯乔伊斯,并担任过詹姆斯乔伊斯的助理。

1927年,塞缪尔贝克特时年19岁,他从都柏林的三一学院毕业,并且获得法文硕士学位。

次年,塞缪尔贝克特前往巴黎大学任教。

在他教学期间,还帮助爱尔兰小说家詹姆斯乔伊斯整理书稿。

1931年,塞缪尔贝克特从巴黎回到了都柏林,并在三一学院担任法语教师一职。

1932年,塞缪尔贝克特开始了漫游欧洲之旅。

1937年,塞缪尔贝克特决定从事写作,随后塞缪尔贝克特决定在巴黎定居生活。

1938年,塞缪尔贝克特发表了第一部长篇小说《莫菲》。

等到第二次世界大战结束后,塞缪尔贝克特再次回到巴黎,继续撰写文学作品。

塞缪尔贝克特在1953年发表的《等待戈多》,让他在法国文坛声名鹊起。

对塞缪尔贝克特的评价1969年,塞缪尔贝克特凭借戏剧上的不俗建树,获得了诺贝尔文学奖。

当时,诺贝尔文学奖对塞缪尔贝克特的评价是:“由于他具有新奇形式的小说、戏剧作品,使现代人从贫困的境地得到了振奋。

”从奖颁奖词来看,世人承认了塞缪尔贝克特在戏剧上的贡献,同时也肯定了他在荒诞派文学上的建树。

荒诞派剧具有典型性之一贝克特

《等待戈多》。

荒诞派剧作中最具典型之一的是贝克特的《等待戈多》。

《等待戈多》表现的是一个“什么也没有发生,谁也没有来,谁也没

有去’’的悲剧。

作品着重表现人的心态、心理活动过程以及人的心理活

动障碍。

作品中的人物没有鲜明的性格,作品没有连贯的故事情节。

《等

待戈多》是戏剧史上真正的革新,也是第一部演出成功的荒诞派戏剧。

《等待戈多》的作品影响:

1953年1月,《等待戈多》在巴黎巴比伦剧院首演,演出尚未结束,观众便成群结队地离开剧场,只有一小部分人坚持下来,而且对该剧给予

高度赞扬。

后来这出戏在伦敦上演时,又引起了剧场的混乱,遭到观众的

嘲笑。

3年后在纽约百老汇的舞台上,它得到了热烈的欢迎。

在短短的几年间,它被译成20多种文字,在欧、美、亚许多国家同

时上演,一直上演不衰。

当《等待戈多》在美国一所监狱上演时,出人意料地受到了囚犯们的

热烈欢迎。

他们认为该剧表现了他们这一类人的痛苦处境,两个流浪汉和

他们一样,等待着其中一种希望,其中一种可能,在等待中挖空心思地消

磨时间。

监狱生活是凄惨、黑暗、无望、令人窒息的,与《等待戈多》在舞台

上渲染的气氛非常相似,因此该剧带给他们强烈的震撼。

2008.01(中旬刊)萨缪尔·贝克特的荒诞派戏剧《等待戈多》一直是世界剧坛匪夷所思、神秘莫测的剧本之一,被誉为20世纪荒诞派戏剧第一剧。

即便是在戏剧观念最保守的地球村的某个角落,仍然有众多的戏剧家对这个剧本表示出浓厚的兴趣。

人们试图用各种感性的、理性的、荒诞的、哲理的诠释来解构贝克特,但不苟言笑的贝克特一如既往地保持他严峻的沉默,并把沉默带进了天堂。

要理解《等待戈多》作为荒诞派戏剧的特征,首先需要理解什么是荒诞。

按照一般的理解,荒诞是指极不真实,极不近情理。

但作为一个文学流派的“荒诞”,来源于英国批评家马丁·埃斯林所著的《论荒诞派戏剧》一书,是对五十年代初期的一批剧作家的作品的概括。

法国作家加缪在《西西弗斯的神话》中又作了这样的解释:“一个能够用理性解释的世界,不管有什么毛病,仍然是人们熟悉的世界,但是在一个突然被剥夺了幻想和光明的宇宙里,人感到自己是陌生人。

他的境遇就像一种无可挽回的终身流放,因为他忘却了关于失去了的家乡的全部记忆,也没有乐园即将来临的那种希望。

”因此,荒诞派戏剧的“荒诞”是借用这种极端不合理的生活状态,写出人类在现实面前无可奈何的悲观与绝望,因而也是在更高的层次上写出了人类社会的某种本质。

《等待戈多》在吴岳添等学者的评论中,往往强调和突出该剧“用荒诞手段极其深刻地揭示了生活的荒诞和无意义”的一面。

从本质上说,现实世界是剧作家创作的源头活水。

其实,作为一种“反戏剧”的艺术形式,荒诞剧依然无法完全脱离特定的时空背景,其人物语言也并非完全杂乱无章,其叙事模式自然也有内在逻辑。

在《等待戈多》剧中出现的理性与非理性、荒诞与真实、戈多的在场与戈多的缺席,构成了比较明显的二元对立。

按照德里达的观点,这些二元对立其实是相对的,二者既相互对立,又互相依赖,相互转化,并在这种关系中获得各自界定。

爱斯特拉岗与弗拉季米尔在荒诞世界中抗争,这既是其自身命运与个体意识的体现,也是人类共同命运的写照。

《戏剧的主要流派及作品分析》戏剧作为一种古老而富有魅力的艺术形式,历经数千年的发展,形成了众多各具特色的流派。

这些流派不仅反映了不同历史时期的社会风貌和文化特点,也展现了戏剧艺术家们的创新精神和艺术追求。

本文将对戏剧的主要流派进行介绍,并对其代表作品进行分析。

一、现实主义戏剧流派现实主义戏剧是 19 世纪下半叶在欧洲兴起的一种戏剧流派。

它强调对现实生活的真实反映,注重人物性格的刻画和社会问题的揭示。

现实主义戏剧的代表作家有易卜生、萧伯纳、契诃夫等。

易卜生的《玩偶之家》是现实主义戏剧的经典之作。

该剧通过女主人公娜拉在家庭中的遭遇,揭示了当时社会中妇女的地位和命运。

娜拉在觉醒后毅然离家出走,表达了对传统婚姻制度和男权社会的反抗。

作品以深刻的社会洞察力和细腻的人物描写,展现了现实主义戏剧的魅力。

萧伯纳的作品以幽默讽刺的风格著称。

他的《华伦夫人的职业》批判了资本主义社会的贫富不均和道德沦丧。

剧中通过华伦夫人的职业选择,揭示了社会底层人民为了生存而不得不做出的无奈选择。

契诃夫的戏剧作品则以平淡的生活场景和细腻的情感描写见长。

他的《樱桃园》通过一个贵族家庭的衰落,反映了时代的变迁和社会的进步。

作品中的人物形象鲜明,语言简洁而富有诗意。

二、浪漫主义戏剧流派浪漫主义戏剧产生于 18 世纪末至 19 世纪初的欧洲。

它强调情感的表达和个人的自由,追求理想主义和奇幻的情节。

浪漫主义戏剧的代表作家有雨果、席勒等。

雨果的《欧那尼》是浪漫主义戏剧的代表作之一。

该剧以 16世纪西班牙为背景,讲述了一个贵族青年欧那尼与国王之间的斗争。

作品充满了激情和浪漫主义色彩,剧中的人物形象高大而富有英雄气概。

席勒的《阴谋与爱情》以爱情为主题,反映了当时德国社会的政治腐败和阶级矛盾。

作品中的人物情感真挚,情节跌宕起伏,充满了浪漫主义的激情。

三、象征主义戏剧流派象征主义戏剧兴起于 19 世纪末的法国。

它强调通过象征和隐喻来表达思想和情感,追求神秘和超现实的效果。

荒诞派戏剧浅析第二次世界大战后不久,当存在主义文学方兴未艾之时,法国又出现一种完全打破传统戏剧写法的资产阶级文艺流派,这就是荒诞派戏剧。

1950年5月n日,在法国首都巴黎梦游人剧院上演尤金·尤奈斯库的独幕话剧《秃头歌女))H寸,据说剧场里仅有三名惊愕的观众。

剧中没有完整的故事情节,没有戏剧冲突,也没有鲜明的人物形象,只有两对英国中产阶级夫妇在进行一些琐碎无聊、颠三倒四的对话。

其中的马丁夫妇,虽然已结婚多年,并有了一个孩子,相互却视若路人,只是在谈话中才突然发现他们是乘同一次车次来到伦敦,住在同一个旅馆,睡在同一张床上的夫妻。

结尾时,不过是两对夫妇调换了一下位置,继续重复原来的对话。

戏剧是因为对话中一句台词,“秃头歌女哪里去了”而得名的,与剧情根本无关。

不难想象,它遭到了社会舆论的嘲笑和攻击。

两年后,尤奈斯库推出另一部戏剧《椅子》,第二年,塞缪尔·贝克特的《等待戈多》也在巴黎上演,却引起了巨大反响,博得社会上越来越广泛的共鸣。

从此,一个新的戏剧流派在欧洲崛起,并在欧美各国涌现出一批追随者,终于成为战后西方世界最重要的戏剧流派之一。

在欧美现代主义文学的发展中,众多流派都是打着“反传统”文学的旗号出现的。

在戏剧领域里,如象征主义、未来主义、表现主义以及超现实主义的作家都对传统的戏剧形式进行了各种革新和实验,运用象征、夸张、怪诞的手法表现出对社会现实的幻灭感。

荒诞派戏剧正是对二十年代以来各种现代派戏剧的一个新发展。

最初,这种戏剧与其它实验性戏剧统称为“反戏剧派”或“先锋派戏剧”。

1961年,英国著名戏剧理论家马丁·埃斯林在《荒诞派戏剧》一书中,第一次称它为“荒诞派戏剧”,这个名称很快被人们普遍接受。

“荒诞”一词来源于拉丁文的“聋的”,原意是指音乐中的“不谐调音”。

在日常生活中,人们常把它解释为荒谬可笑。

但对于荒诞派戏剧来说,却有着远为深刻的含意。

总的看来,荒诞派戏剧显然表现了第二次世界大战后西方资产阶级的精神危机和阴霭密布的生活环境,他们认为人生瞬息万变,世界不可理解,一切都是荒谬怪诞、毫无意义的。