定向凝固技术

- 格式:ppt

- 大小:2.36 MB

- 文档页数:110

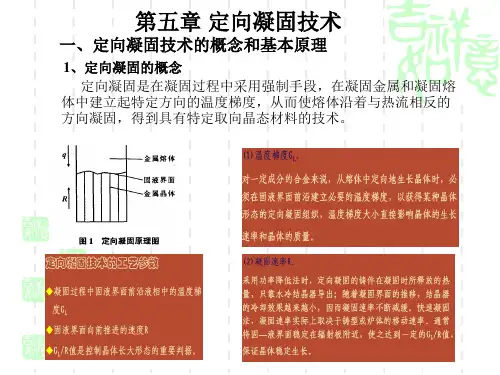

柱状晶(1)提出过程:Charlmers、Tiller等观察到正温度梯度(dT/dx>0):液相的热量和结晶潜热沿已结晶的固相和模壁散失,液体中心温度平面方式生长,晶体沿温度梯度的方向,或散热的反方向生长,负温度梯度(dT/dx<0):在极缓慢的冷却条件,液体内部温度分布均匀,一定过冷度下,液体中区域形核并长大,放出潜热,使液-固界面温度距离固液负温度梯度(dT/dx<0):树枝状方式生长,d 1一次枝晶臂间距d 2二次枝晶臂间距(4)固液界面形成成分过冷的条件: 溶质在固相和液相中的固溶度不同 固液界面固相一侧不同位置温度不同材料合成技术与方法00000(1)L L LL LCS L L m C k k D G D V T G m k T −<=∆∆出现成分过冷判断依据平衡界面生长的临界速度其中,为液固界面前沿液相温度梯度(K/mm)为界面生长速度(mm/s),为液相线斜率,为合金平均成分,为平衡溶质分配系数为液相中溶质扩散系数,为平衡结晶温度间隔材料合成技术与方法不同成分过冷程度的三个区域及晶体生长方式T D >T L ,平界面,不产生成分过冷,离开界面,过冷度减小胞晶状界面,液相温度梯度减小,较小的成分过冷树枝状界面方式,较大的成分过冷理论结晶温度成功判定低俗生长条件下,无偏析特和Skeerka 考虑溶质浓度场、温度场、固溶界面和界面动力学2)绝对稳定性理论(MS理论)/0/LLV D pV D αα−≤−界面稳定---界面稳定第三项:溶质边界层---界面失稳定向凝固示意图利用晶体的生长方向和热流方向平行且相反的规律,在铸造中建立特1、定向凝固技术2、过程参数3、织构的晶体学条件4、相变中的织构演变材料合成技术与方法7.3 定向凝固工艺1)传统定向凝固技术及设备2)新型定向凝固技术及设备目的:为消除由于金属液凝固收缩产生的缩材料合成技术与方法)功率降低法(PD),加热感应线圈;较大冷却速度,柱状晶区短,组织不理想;设备复杂,能耗大LMC)最原始;工艺简单、成本低,适用小批量零件;铸件质量差;发热剂和激冷板加热感应线圈;较大冷却速度,柱状晶区短,组织不理想;设备复杂,能耗大铸件与加热器相对运动,辐射挡板和水冷套,较大的温度梯度;避免炉膛影响,利用空气冷却,组织较均匀;广泛应用),速度-金属浴;液态金属冷却剂;大的温度梯度和冷却速度,理想的方法),流态床-冷却剂,经济2)新型定向凝固技术及设备(1)超高温度梯度(ZMLMC),局域熔化液态金属冷(2)电磁约束成形定向凝固(DSEMS)(4)激光超高温度梯度快速凝固(LRM)(2)电磁约束成形(DSEMS),提高温度梯度,冷却速度材料合成技术与方法(5)连续定向凝固(OCC)局域熔化液态金属冷1)固液界面前沿液相中的温度梯度G L 和固相界面的推进速度R ,即G L /R2)G L /R 同时增加,细化组织,改善质量,增加生产效率3)G L :10~15℃/cm →100~300 /cm ,工业上30~80℃/cm材料合成技术与方法2、过程参数凝固过程原子从随机堆积的列阵直接转变为有序阵列,这种转变是通过固液界面的移动逐渐液固粗糙界面定向凝固过程晶体生长为强制生长系统,即强制CeO 2晶面的稳定性{111}> {110}>{001}。

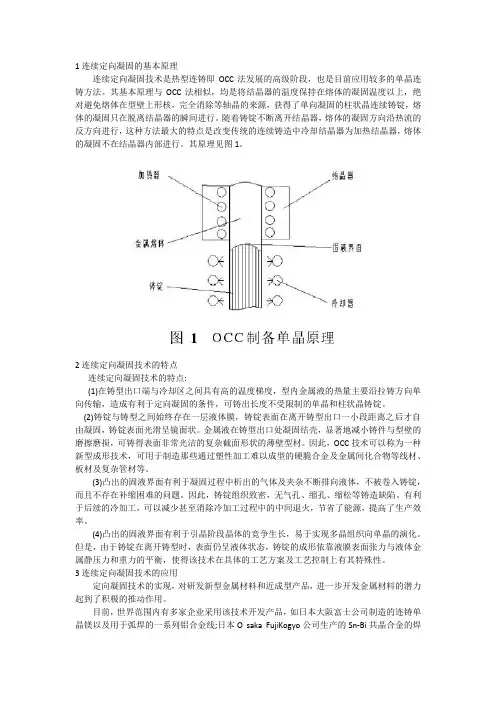

1连续定向凝固的基本原理连续定向凝固技术是热型连铸即OCC法发展的高级阶段,也是目前应用较多的单晶连铸方法。

其基本原理与OCC法相似,均是将结晶器的温度保持在熔体的凝固温度以上,绝对避免熔体在型壁上形核,完全消除等轴晶的来源,获得了单向凝固的柱状晶连续铸锭,熔体的凝固只在脱离结晶器的瞬间进行。

随着铸锭不断离开结晶器,熔体的凝固方向沿热流的反方向进行,这种方法最大的特点是改变传统的连续铸造中冷却结晶器为加热结晶器,熔体的凝固不在结晶器内部进行。

其原理见图1。

2连续定向凝固技术的特点连续定向凝固技术的特点:(1)在铸型出口端与冷却区之间具有高的温度梯度,型内金属液的热量主要沿拉铸方向单向传输,造成有利于定向凝固的条件,可铸出长度不受限制的单晶和柱状晶铸锭。

(2)铸锭与铸型之间始终存在一层液体膜,铸锭表面在离开铸型出口一小段距离之后才自由凝固,铸锭表面光滑呈镜面状。

金属液在铸型出口处凝固结壳,显著地减小铸件与型壁的磨擦磨损,可铸得表面非常光洁的复杂截面形状的薄壁型材。

因此,OCC技术可以称为一种新型成形技术,可用于制造那些通过塑性加工难以成型的硬脆合金及金属间化合物等线材、板材及复杂管材等。

(3)凸出的固液界面有利于凝固过程中析出的气体及夹杂不断排向液体,不被卷入铸锭,而且不存在补缩困难的问题。

因此,铸锭组织致密,无气孔、缩孔、缩松等铸造缺陷。

有利于后续的冷加工,可以减少甚至消除冷加工过程中的中间退火,节省了能源,提高了生产效率。

(4)凸出的固液界面有利于引晶阶段晶体的竞争生长,易于实现多晶组织向单晶的演化。

但是,由于铸锭在离开铸型时,表面仍呈液体状态,铸锭的成形依靠液膜表面张力与液体金属静压力和重力的平衡,使得该技术在具体的工艺方案及工艺控制上有其特殊性。

3连续定向凝固技术的应用定向凝固技术的实现,对研发新型金属材料和近成型产品,进一步开发金属材料的潜力起到了积极的推动作用。

目前,世界范围内有多家企业采用该技术开发产品,如日本大阪富士公司制造的连铸单晶镁以及用于弧焊的一系列铝合金线;日本O saka FujiKogyo公司生产的Sn-Bi共晶合金的焊丝;三井公司开发的各种复杂形状的热型连铸铜管等。

定向凝固技术1、定向凝固的研究状况定向凝固成形技术是伴随高温合金的发展而逐渐发展起来的,是在凝固过程中采用强制手段,在凝固金属和未凝固熔体中建立起特定方向的温度梯度,从而使熔体沿着与热流相反的方向凝固,以获得具有特定取向柱状晶的技术。

定向凝固技术很好的控制了凝固组织的晶粒取向,消除横向晶界,提高了材料的纵向力学性能,因而自美国普拉特·惠特尼航空公司采用高温合金定向凝固技术以来,这项技术得到广泛的应用。

1.1定向凝固理论的研究定向凝固理论的研究,主要涉及定向凝固中液-固界面形态及其稳定性,液-固界面处相变热力学、动力学,定向凝固过程晶体生长行为以及微观组织的演绎等,其中包括成分过冷理论、MS 界面稳定性、线性扰动理论、非线性扰动理论等。

从Chalmers[1]等的成分过冷理论到Mullins[2]等的界面稳定动力学理论(MS理论),人们对凝固过程有了更深刻的认识。

下面主要分析一下成分过冷理论和界面稳定性理论。

(1)成分过冷理论成分过冷理论是针对单相二元合金凝固过程界面成分的变化提出的,如对于平衡分配系数小于1的合金在冷却下来时,由于溶质在固相和液相中的分配系数不同,溶质原子随着凝固的进行,被排挤到液相中去,并形成一定的浓度梯度,与这种溶质梯度相对应的液相线温度与真实温度分布之间有不同的值,其差值大于零时,意味着该部分熔体处于过冷状态,有形成固相的可能性而影响界面的稳定性。

Chalmers等人通过分析得出了成分过冷的判据,确定了合金凝固过程中固液界面前沿的形态取决于两个参数:GL/v和GL·v,即分别为界面前沿液相温度梯度和凝固速度的商和积。

前者决定了界面形态,而后者决定了晶体的显微组织(即枝晶间距或晶粒大小)[3]。

成分过冷理论能成功的判定无偏析特征的平面凝固的条件,避免胞晶或枝晶的生成。

但是成分过冷理论只考虑了温度梯度和浓度梯度这两个具有相反效应的因素对界面稳定性的影响,忽略了非平面界面的表面张力、凝固时的结晶潜热及固相中温度梯度等的影响。

定向凝固法制备

定向凝固法是一种用于制备单晶材料的方法,通过控制材料的凝固过程,使其形成具有完整结晶结构的单晶体。

以下是关于定向凝固法制备单晶材料的基本步骤:

1. 材料选择:选择适合定向凝固法的材料,通常是金属、合金或半导体材料。

这些材料应具有良好的熔化性能和晶体生长特性。

2. 准备熔融物料:将选定的材料按照所需的比例混合,并加热至熔点以上形成均匀的熔体。

3. 制备结晶器:设计和制备用于定向凝固的结晶器。

结晶器通常由高温合金或陶瓷材料制成,具有特殊的外形和内部结构,以促进单晶的生长。

4. 温度控制:在结晶器中加热熔融物料,并控制温度梯度和梯度方向。

温度梯度的控制是非常重要的,它会影响单晶的生长速率和方向。

5. 单晶生长:将结晶器中的熔融物料冷却至凝固点以下,使其逐渐凝固形成单晶。

由于温度梯度的存在,单晶会从高温区向低温区生长,最终形成完整的单晶结构。

6. 单晶提取:待单晶完全凝固后,将其从结晶器中取出。

提取的过程需要

谨慎,以避免单晶的破碎或变形。

7. 后处理:对提取的单晶进行必要的后处理,如去除表面氧化物、调整尺寸和形状等,以得到符合要求的最终产品。

定向凝固法制备单晶材料的关键在于控制温度梯度和凝固速率,以确保单晶的生长方向和结晶质量。

这种方法广泛应用于材料科学和工程领域,用于制备用于电子器件、光学器件、航空发动机叶片等高性能应用的单晶材料。

定向凝固定向凝固是指在凝固过程中采用强制手段,在凝固金属和未凝固金属熔体中建立起特定方向的温度梯度,从而使熔体沿着与热流相反的方向凝固,最终得到具有特定取向柱状晶的技术。

定向凝固是研究凝固理论和金属凝固规律的重要手段,也是制备单晶材料和微米级(或纳米级)连续纤维晶高性能结构材料和功能材料的重要方法。

自20世纪60年代以来,定向凝固技术发展很快。

由最初的发热剂法、功率降低法发展到目前广泛应用的高速凝固法、液态金属冷却法和连续定向凝固技术。

现代航空发动机的涡轮叶片和导向叶片是用铸造高温合金材料制成,这类材料晶界在高温受力条件下是较薄弱的地方,这是因为晶界处原子排列不规则,杂质较多,扩散较快,于是人们设想利用定向凝固方法制成单晶,消除所有晶界,结果性能明显提高了。

定向凝固技术广泛应用于高温合金、磁性材料、单晶生长、自生复合材料的制备等力面,并且在类单晶金属间化合物、形状记忆合金领域具有极广阔的应用前景。

制备方法:1. 发热剂法定向凝固技术的起始阶段。

基本原理:将铸型预热到一定温度后,迅速放到水冷铜底座上并立即进行浇注,顶部覆盖发热剂,侧壁采用隔热层绝热,水冷铜底座下方喷水冷却,从而在金属液和已凝固金属中建立起一个自下而上的温度梯度,实现定向凝固。

2. 功率降低法铸型加热感应圈分两段,铸件在凝固过程中不动,在底部采用水冷激冷板。

加热时上下两部分感应圈全通电,在加入熔化好的金属液前建立所要的温度场,注入过热的合金液。

然后下部感应圈断电,通过调节输入上部感应圈的功率,在液态金属中形成一个轴向温度梯度。

热量主要通过已凝固部分及底盘由冷却水带走。

由于热传导能力随着离水冷平台距离的增加而明显降低,温度梯度在凝固过程中逐渐减小,所以轴向上的柱状晶较短。

并且柱状晶之间的平行度差,合金的显微组织在不同部位差异较大,甚至产生放射状凝固组织。

3. 高速凝固法装置和功率降低法相似,多了拉锭机构,可使模壳按一定速度向下移动,改善了功率降低法温度梯度在凝固过程中逐渐减小的缺点;另外,在热区底部使用辐射挡板和水冷套,挡板附近产生较大的温度梯度,局部冷却速度增大,有利于细化组织,提高力学性能。

定向凝固技术

定向凝固技术是一种用于制造具有特定晶体取向的金属或合金材料的技术。

这种技术通过控制材料的凝固过程,使其在特定方向上生长,从而获得具有特定晶体取向的材料。

定向凝固技术的基本原理是在材料凝固过程中,通过控制凝固速度和温度分布,使晶粒在特定方向上生长。

这种技术通常使用定向凝固炉或定向凝固模具来实现。

定向凝固技术的优点包括:

1. 可以获得具有特定晶体取向的材料,从而提高材料的力学性能和物理性能。

2. 可以控制材料的晶粒尺寸和分布,从而提高材料的强度和韧性。

3. 可以减少材料中的缺陷和杂质,从而提高材料的质量和可靠性。

定向凝固技术广泛应用于航空航天、汽车、电子、医疗等领域,特别是在制造高强度、高韧性、高耐腐蚀性的材料方面具有重要作用。

一、概述随着航空航天、火箭发动机、能源等领域的快速发展,对高温合金材料的需求也越来越高。

在这些领域中,单晶高温合金因其优异的高温强度、抗氧化性和耐热腐蚀性成为热力机械零部件和结构零部件的首选材料。

而定向凝固技术作为制备单晶高温合金的关键技术之一,对于提高材料的性能和稳定性起着至关重要的作用。

二、单晶高温合金的特性1. 高温强度:单晶高温合金具有优异的高温强度,能够在高温下保持较好的机械性能。

2. 抗氧化性:单晶高温合金能够在高温高氧环境中抵御氧化的侵蚀,保持材料表面的稳定性。

3. 耐热腐蚀性:单晶高温合金对于热腐蚀的抵抗能力较强,能够在恶劣的环境中保持较长的使用寿命。

4. 高温热疲劳寿命:单晶高温合金具有较长的高温热疲劳寿命,适用于高温循环载荷工况下的使用。

三、定向凝固技术的发展1. 传统凝固工艺:传统的高温合金铸造多采用自由凝固工艺,随机形核、异质晶核的生成容易导致晶粒取向不一致,降低了材料的性能。

2. 定向凝固技术的出现:定向凝固技术通过控制晶粒生长的方向和速度,使得合金呈现出优异的单晶结构,大大提高了材料的性能和稳定性。

3. 遗传晶核技术:遗传晶核技术是定向凝固技术的重要发展方向,通过精密的晶种设计和控制,实现了更加精确的晶粒取向和生长,进一步提高了单晶高温合金的性能。

四、定向凝固技术的关键问题1. 晶种设计:合理的晶种设计是定向凝固技术成功的关键,需要考虑晶种的形状、大小、取向等参数。

2. 流体动力学模拟:定向凝固过程中,流体动力学对于晶种的输送和生长起着至关重要的作用,需要进行精确的流体动力学模拟。

3. 界面热传导:在定向凝固过程中,界面热传导对于晶粒的形成和取向有着重要影响,需要进行精确的热传导模拟。

五、定向凝固技术的精确模拟1. 多尺度模拟:定向凝固涉及到多个尺度的物理过程,需要考虑宏观流体动力学、界面热传导以及微观晶粒生长等多方面因素。

2. 数值模拟方法:通过有限元/体元方法、格子Boltzmann方法等数值模拟手段,可以进行精确的定向凝固过程模拟。