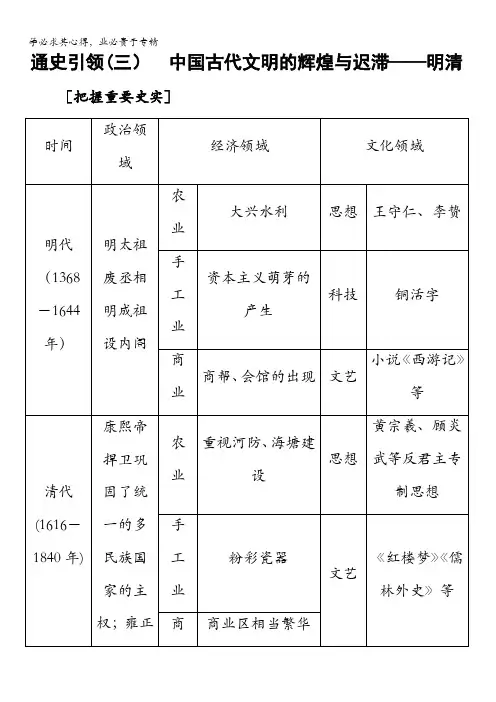

通史整合(三) 中华文明的辉煌与迟滞——明清时期

- 格式:ppt

- 大小:7.37 MB

- 文档页数:61

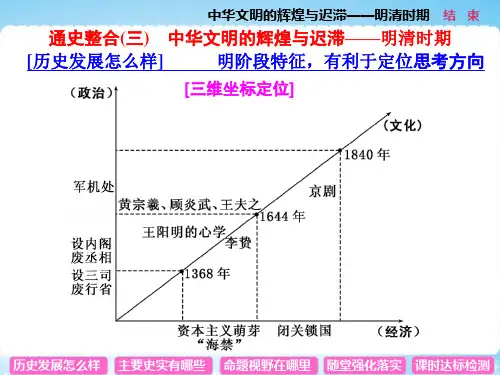

《专题三中国古代文明的辉煌与迟滞——明清》教案【教学目标】1、知识与水平:掌握政治上统一的多民族国家进一步巩固,专制主义中央集权发展到顶峰。

经济上农耕经济高度繁荣,商品经济空前发达,资本主义萌芽并缓慢发展。

文化上承古萌新出现新观点,带有反封建色彩的早期民主启蒙思想产生。

文学艺术繁荣。

2、过程与方法:讲授法、探究法3、情感态度价值观:明清时期,社会处于由农耕文明向工业文明转型的前夜。

随着同时期欧洲成功地迈向工业文明,古老的中华文明面临严重的危机。

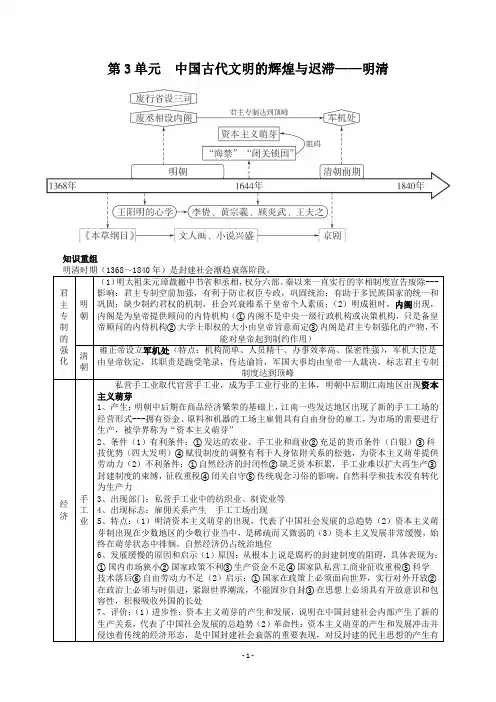

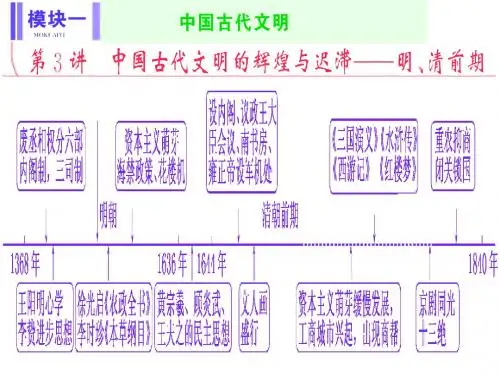

【教学重点和难点】君主专制达到顶峰的标志、明末清初的著名思想家、资本主义萌芽的产生和海禁【教学安排】两课时【教学准备】多媒体、教学案【教学过程】中国古代文明的辉煌与迟滞——明清(前期)总的特点:统一多民族国家的巩固和封建制度渐趋衰落(1368-1840年)知识体系:一、君主专制制度的强化1.明朝:(1)1380年明太祖废中书省和丞相,六部直接对皇帝负责,丞相制度的废除使君主专制达到新的高度;(2)明成祖时内阁制度正式确立,内阁是为皇帝提供顾问的内侍机构,对皇权不起制约作用。

【问题探究】1、比较明朝内阁和西方近代责任内阁:职权、实质、影响明朝的内阁是君主专制强化的产物,无决策权。

它增强君主的绝对权力,保证君主对全国的统治,进一步巩固了皇权至高无上的地位。

不可能对皇权起到制约作用。

西方近代的内阁是权力民主的象征,总揽国家的行政权力,并代表国家对议会负责的政体形式。

是政治民主监督机制,有助于防止专制独裁。

2.清朝:(1)康熙帝设南书房,参与机务,以制约议政王大臣会议和内阁,集权于皇帝;(2)雍正帝设军机处,由亲信充任军机大臣,军国大事由皇帝决策,军机处行文中央各部和地方官员执行。

君主专制制度发展到顶峰。

这种不受约束和监督的绝对君主制度,使皇帝的决策具有个人独断的随意性的特点,极大地妨碍社会的进步,成为中国近代落后的主要原因。

二、明清时期的社会经济1.明清的经济政策:(1)“重农抑商”政策。

第3单元中国古代文明的辉煌与迟滞——明清知识重组权,这需要皇帝勤政,否则这一体制就会严重阻碍行政效率和国家中枢权力的正常运转,从而影响政局的稳定。

(2)明朝中后期是明朝社会剧烈变革的时期:政治上内阁制逐渐成形;经济上资本主义萌芽出现,私营手工业超过官营手工业;对外政策上明朝开始执行“海禁”政策。

学习过程中注意归纳这一时期的相关变化。

(3)复习明清时期的政治制度,重点把握一个趋势,两个联系,三个核心一个趋势,君主专制的空前强化;两个联系,一是联系明清时期经济、思想状况,二是联系同一时期西方代议制的确立,从而得出中国封建社会走向衰落的结论;三个核心,丞相制度的废除,内阁制的形成,军机处的设立误区警示1.明朝的内阁首辅和清朝的军机大臣都不是丞相。

明朝的内阁首辅和清朝军机大臣,只是皇帝的咨询机构,不是正式的一级行政机构,因此,他们都不是丞相,“有丞相之责,无丞相之权”。

2.清朝推行的闭关锁国政策,并没有完全禁止对外交往。

清朝的闭关锁国政策并非禁止海外贸易,而是对海外贸易进行严格的限制。

当时,只允许广州一地对外贸易,而且外商只能与政府设立的十三行进行贸易。

3.明清资本主义萌芽发展缓慢的根本原因是衰落的封建专制制度。

闭关锁国和重农抑商政策阻碍明清时期资本主义萌芽的发展,但闭关锁国与重农抑商政策都是封建制度的衍生物,故明清资本主义萌芽发展缓慢的根本原因是衰落的封建专制制度。

4.明末清初反封建批判思想的出现是商品经济发展的产物,但这些思想家仍然是地主阶级知识分子。

批判思想是商品经济和资本主义萌芽出现的产物,但是,由于资本主义萌芽发展缓慢,手工工场主尚未从地主、官僚中分化出来,没有形成资产阶级,因此这些思想家仍然属于地主阶级知识分子。

深化提升1、明朝内阁、清朝军机处与近代西方内阁的比较明朝内阁是皇帝的内侍机构,清朝军机处实际上是直接听命于皇帝的执行机构,两者都不是中央一级的行政机构,其职权受皇帝限制,都是皇权加强的产物。

明清时期(1368--1840)——中华古代文明的辉煌与迟滞一、知识整合一、政治(一)君主专制1、明太祖废宰相,权分六部。

中央设立都察院和监察御史,监察百官。

2、明太祖设置殿阁大学士作为侍从顾问,很少参决政事。

明成祖时“内阁”出现,皇帝顾问内侍,内阁大学士有“票拟”权,取决于皇帝“批红”。

3、清初仿明制,设内阁、置六部,但军国机要由议政王大臣会议定夺;康熙设南书房,中枢机构三足鼎立。

清雍正帝设军机处。

4、军机处:(1)职能:跪受笔录、草拟谕旨、上传皇帝审批、下达各级执行。

(2)特点:简、速、密。

(3)影响:提高行政效率,加强君主专制,巩固中央集权,专制皇权顶峰。

(二)中央集权1、明太祖废行中书省,设“三司”,分别隶属中央部门;2、清雍正帝设军机处,皇帝诏令直接传达地方,中央集权进一步巩固。

3、选官制度:科举实行八股取士,依据朱熹《四书章句集注》。

3、地方设按察司,监察地方官员。

二、经济(一)农业1、土地政策:重农抑商,厚本抑末;抑制兼并。

2、生产工具:风力水车。

(二)手工业1、官营手工业:(1)钢铁冶炼技术和产量在16世纪以前领先世界。

(2)制瓷,青花瓷(宣德珍品),瓷都景德镇,17世纪开始欧洲国家陆续生产瓷器。

(3)纺织业:苏杭等地设立织造局,苏州、杭州和南京是著名的丝织业中心。

2、民营手工业:(1)地位:明中叶以后,民营手工业甚至超过官营手工业,占据主导地位。

(2)生产工具:花楼机。

(3)资本主义萌芽:“机户出资,机工出力”;雇佣与被雇佣;商业资本转化为工业资本。

(三)商业1、表现:城镇商业依然繁荣;农副产品商品化;区域间长途贩运,出现商帮;大量使用白银,商业资本活跃,兴办票号(如晋商)。

(四)对外关系1、继续朝贡贸易特点:朝贡与赏赐完成贸易;官府控制;政治目的大于经济目的。

2、海禁(1)明朝:明初东南沿海倭患日益猖獗,明太祖实行“海禁”:人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易由官方主持进行。

板块3 中国古代文明的辉煌与迟滞——明清(对应学生用书第19~20页)一、明清君主专制的强化1.明朝强化专制皇权(1)废除丞相:明太祖裁撤中书省,废丞相,亲掌六部直接管理国家政事,标志着专制皇权发展到新高度,丞相制度从此被废除。

(2)设立内阁:明太祖设立殿阁大学士,但不参与决策。

明成祖正式设立内阁。

内阁是为皇帝提供顾问的内侍机构,是君主专制强化的产物。

(3)完善监察制度:在中央设有都察院和监察御史,地方设十三道巡按御史和各省提刑按察使司。

(4)实行特务统治:设锦衣卫、东厂西厂等特务机构,凌驾于法律和司法机关之上,直接服务于皇权。

(5)地方行政机构改革:废行省,设三司。

在地方分设承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司,分别主管民政、司法和军事,加强了中央对地方的直接控制。

(6)文化专制:实行八股取士,加强思想控制。

2.清代专制皇权发展到高峰(1)设立军机处:初为雍正年间为处理西北紧急军务而设立。

其后职权不断扩大,军机大臣可以参与处理机要政务,但只能跪奏笔录,是专制皇权高度发展的重要标志。

(2)加强思想控制:实行八股取士、大兴“文字狱”,思想专制更加残酷。

3.明清君主专制制度强化的特点及其影响(1)特点①既有继承又有发展。

如监察制度、选官制度、行省制度等都体现了继承性的特点;而内阁、军机处的设置则是一种新发展。

②君主专制空前强化。

主要体现在《大明律》的制定,特务统治的加强,八股取士的推行,军机处的设置和“文字狱”的严酷等方面。

③体现了时代特征。

君主专制逐渐达到顶峰,并且走向反动,反映了我国封建制度渐趋衰落的时代特征。

(2)影响①积极:有利于多民族国家的发展和巩固,有利于维护国家的统一和领土的完整;能有效地组织人力、物力和财力进行大规模的经济建设和生产活动;有利于民族大融合,有利于各地区经济、文化的交流。

②消极:经济上,束缚了社会生产力的发展,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展;政治上加剧了社会矛盾;思想文化上,使知识分子脱离实际,阻碍了科技创新和文化的进步。