中国古代文明的辉煌与迟滞

- 格式:ppt

- 大小:2.14 MB

- 文档页数:50

高中历史教学中国古代文明的辉煌与衰落中国古代文明的辉煌与衰落中国古代文明拥有悠久的历史和灿烂的文化,经历了辉煌的发展时期,但也经历了衰落的阶段。

本文将从不同角度分析中国古代文明的辉煌和衰落,并探讨其原因。

一、辉煌时期1.1 夏、商、西周的辉煌古老的夏、商、西周王朝为中国古代文明的起点,这一时期人们开始有了统一的文字、制度和宗教信仰,发展了良好的农业、手工业和商业。

夏朝时期始祖禹治理洪水,商朝时期铸造铜器成为其中的代表,西周王朝时期诗经的创作使得文学开始繁荣。

1.2 春秋战国时期的辉煌春秋战国时期是中国古代文明的黄金时代,各个诸侯国勃兴,出现了众多的思想家、政治家和军事家。

例如孔子、孟子、老子等的思想影响深远,这些思想家的成就在以后成为了中国古代文明的基石。

同时,兵器的制造技术进步,冶铁术的发展,推动了军事技术的迅速发展。

1.3 秦汉时期的辉煌秦朝皇帝秦始皇统一六国,建立了中国历史上第一个集中统治的大一统王朝。

秦朝统一度量衡、文字,修筑万里长城,统一货币制度等。

汉朝时期,科技、制度、文化的发展取得了长足进步,例如造纸术、指南针等的发明,文学作品的繁荣。

二、衰落时期2.1 内忧外患的土地制度削弱中国古代文明的辉煌时期,在一些关键时刻,土地制度的演变使得国家内部动荡不安。

封建制度使得地主权力过大,大量土地被几个豪强垄断,中小农民无法生存,社会矛盾激化。

同时,外患也成为衰落的原因之一,例如北方游牧民族入侵,南方海上贸易遭受破坏。

2.2 帝制衰落及政治腐败帝制制度在中国古代文明中长期存在,然而,随着时间的推移,帝制衰落的弊端也渐渐显现。

特权阶级的形成,皇帝的过度奢侈和享乐,导致政治腐败。

这些问题最终导致了统治者的失信于民众,政权威信的崩溃。

2.3 经济落后与科技停滞中国古代文明的衰落还与经济的落后和科技的停滞有关。

封建制度下,农业技术发展缓慢,农民生活贫困,经济发展乏力。

与此同时,中国古代科技在一定时期内停滞不前,与其它文明相比,存在一定的差距。

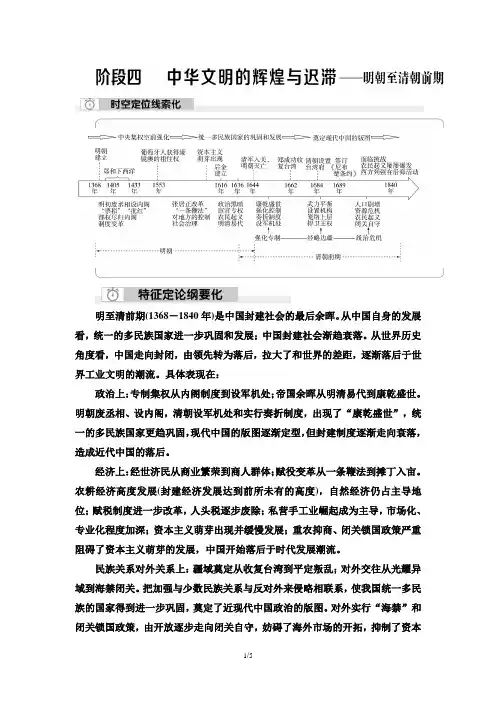

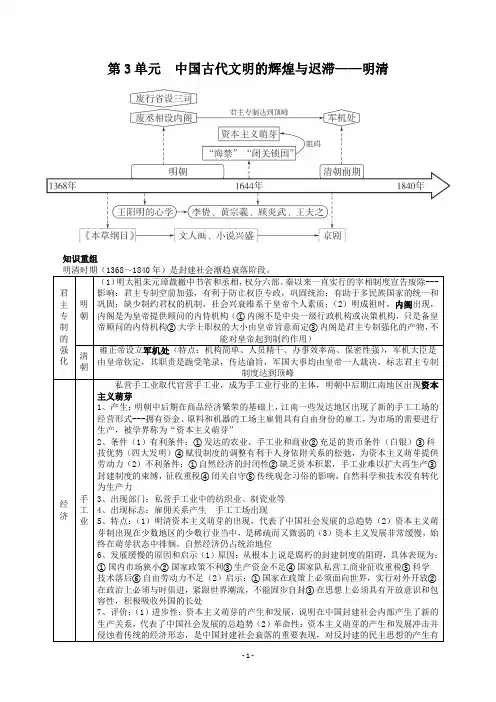

明至清前期(1368-1840年)是中国封建社会的最后余晖。

从中国自身的发展看,统一的多民族国家进一步巩固和发展;中国封建社会渐趋衰落。

从世界历史角度看,中国走向封闭,由领先转为落后,拉大了和世界的差距,逐渐落后于世界工业文明的潮流。

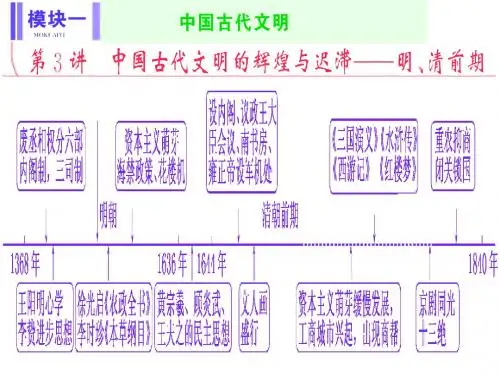

具体表现在:政治上:专制集权从内阁制度到设军机处;帝国余晖从明清易代到康乾盛世。

明朝废丞相、设内阁,清朝设军机处和实行奏折制度,出现了“康乾盛世”,统一的多民族国家更趋巩固,现代中国的版图逐渐定型,但封建制度逐渐走向衰落,造成近代中国的落后。

经济上:经世济民从商业繁荣到商人群体;赋役变革从一条鞭法到摊丁入亩。

农耕经济高度发展(封建经济发展达到前所未有的高度),自然经济仍占主导地位;赋税制度进一步改革,人头税逐步废除;私营手工业崛起成为主导,市场化、专业化程度加深;资本主义萌芽出现并缓慢发展;重农抑商、闭关锁国政策严重阻碍了资本主义萌芽的发展,中国开始落后于时代发展潮流。

民族关系对外关系上:疆域奠定从收复台湾到平定叛乱;对外交往从光耀异域到海禁闭关。

把加强与少数民族关系与反对外来侵略相联系,使我国统一多民族的国家得到进一步巩固,奠定了近现代中国政治的版图。

对外实行“海禁”和闭关锁国政策,由开放逐步走向闭关自守,妨碍了海外市场的开拓,抑制了资本的原始积累,阻碍了资本主义生产关系的发展,使中国脱离了世界工业化的潮流,影响了古代中国向近代社会的转型;遭受外来侵略并进行反侵略斗争;西学东渐开始,继而到逐渐衰落。

思想文化上:承古萌新从陆王心学到思想活跃;继往开来从传统科技到西学东渐。

宋明理学占统治地位,束缚了人性;八股取士使人们的思想不断僵化,文化专制空前加强;带有反封建专制色彩的早期启蒙思想产生;西学东渐开始;文学艺术繁荣,市民文化发展,文学、绘画、戏剧等领域出现了新的成就,文艺大众化、世俗化趋势明显;传统科技进入总结完备阶段,但未发展为近代科技,中西方差距逐步拉大。

中外历史纲要选择性必修一、从明朝建立到清军入关二、清朝前中期的鼎盛与危机【国家制度与社会治理】(1)1380年,明太祖废中书省和宰相,亲理政务。

专题三中国古代文明的辉煌与迟滞——明朝与清朝前期一、明清君主专制制度的加强1.明朝(1368——1644年)(1)内阁①废除丞相明朝建国沿袭元制,设中书省,丞相,位高权重。

明太祖朱元璋吸取元朝权贵专权、内乱频繁的教训,对中书省和丞相权力都严加控制。

明太祖以“图谋不轨”之名.诛杀了丞相胡惟庸,下令裁撤中书省,废除丞相,由皇帝亲自掌管六部,直接管理国家政事。

并且规定此后各代不得再立丞相。

在中国历史上实行了1600多年的丞相制度被废除。

②内阁制度的建立明太祖废除丞相后,由于事务繁多.皇帝不可能一一亲自裁决,明太祖为此而设立殿阁大学士。

殿阁大学士品级较低,仅备顾问兼协理章奏.并不参与决策。

明成祖正式设立内阁,大学士开始参与军国大事的商讨。

此后,内阁的地位逐渐上升,阁臣的权力也越来越大,可以帮助皇帝起草对大臣奏章的批复意见,称为“票拟”。

最后再由皇帝用朱笔批示、裁定,称为“批红”。

影响:明清内阁只是为皇帝提供顾问的内侍机构,专制皇权发展到新高度。

(2)选官制度:八股取士,加强了对人们的思想控制。

2、清朝前期(1344——1912年):军机处清朝建立后,承袭明制,设立内阁,负责处理日常事务。

重要的军国大事由满洲贵族组成的议政王大臣会议来处理。

康熙在宫内设南书房,参与机要、起草谕旨。

中枢机构内阁、议政王大臣会议、南书房三足鼎立相互制约,最后集权于中央。

清雍正年间,为处理西北的紧急军务,在皇宫内设立军机处。

军机大臣本身品级不高,日夜轮流在军机处值班;受皇帝召见,只能跪奏笔录。

,军机处能迅速处理各地呈达的各种文书,简化了处理政务的手续,行事快捷,提高清王朝的行政效率。

军机处完全听命于皇帝,军国大事皆由帛帝一人裁决。

军机处的设立标志专制皇权发展到顶峰。

二、明清时期的社会经济1.重农抑商政策明清时期,朝廷昧于商品经济日益发展的大势,依然坚持抑商政策。

统治者严格限制商人活动,重征商税,并严厉控制民间对外贸易。

虽然不能完全遏制民间商品经济的发展,但确实严重阻碍了新经济因素的成长,导致中国被远远甩在世界工业文明潮流的后面。

第3单元中国古代文明的辉煌与迟滞——明清知识重组权,这需要皇帝勤政,否则这一体制就会严重阻碍行政效率和国家中枢权力的正常运转,从而影响政局的稳定。

(2)明朝中后期是明朝社会剧烈变革的时期:政治上内阁制逐渐成形;经济上资本主义萌芽出现,私营手工业超过官营手工业;对外政策上明朝开始执行“海禁”政策。

学习过程中注意归纳这一时期的相关变化。

(3)复习明清时期的政治制度,重点把握一个趋势,两个联系,三个核心一个趋势,君主专制的空前强化;两个联系,一是联系明清时期经济、思想状况,二是联系同一时期西方代议制的确立,从而得出中国封建社会走向衰落的结论;三个核心,丞相制度的废除,内阁制的形成,军机处的设立误区警示1.明朝的内阁首辅和清朝的军机大臣都不是丞相。

明朝的内阁首辅和清朝军机大臣,只是皇帝的咨询机构,不是正式的一级行政机构,因此,他们都不是丞相,“有丞相之责,无丞相之权”。

2.清朝推行的闭关锁国政策,并没有完全禁止对外交往。

清朝的闭关锁国政策并非禁止海外贸易,而是对海外贸易进行严格的限制。

当时,只允许广州一地对外贸易,而且外商只能与政府设立的十三行进行贸易。

3.明清资本主义萌芽发展缓慢的根本原因是衰落的封建专制制度。

闭关锁国和重农抑商政策阻碍明清时期资本主义萌芽的发展,但闭关锁国与重农抑商政策都是封建制度的衍生物,故明清资本主义萌芽发展缓慢的根本原因是衰落的封建专制制度。

4.明末清初反封建批判思想的出现是商品经济发展的产物,但这些思想家仍然是地主阶级知识分子。

批判思想是商品经济和资本主义萌芽出现的产物,但是,由于资本主义萌芽发展缓慢,手工工场主尚未从地主、官僚中分化出来,没有形成资产阶级,因此这些思想家仍然属于地主阶级知识分子。

深化提升1、明朝内阁、清朝军机处与近代西方内阁的比较明朝内阁是皇帝的内侍机构,清朝军机处实际上是直接听命于皇帝的执行机构,两者都不是中央一级的行政机构,其职权受皇帝限制,都是皇权加强的产物。

明清时期(1368--1840)——中华古代文明的辉煌与迟滞一、知识整合一、政治(一)君主专制1、明太祖废宰相,权分六部。

中央设立都察院和监察御史,监察百官。

2、明太祖设置殿阁大学士作为侍从顾问,很少参决政事。

明成祖时“内阁”出现,皇帝顾问内侍,内阁大学士有“票拟”权,取决于皇帝“批红”。

3、清初仿明制,设内阁、置六部,但军国机要由议政王大臣会议定夺;康熙设南书房,中枢机构三足鼎立。

清雍正帝设军机处。

4、军机处:(1)职能:跪受笔录、草拟谕旨、上传皇帝审批、下达各级执行。

(2)特点:简、速、密。

(3)影响:提高行政效率,加强君主专制,巩固中央集权,专制皇权顶峰。

(二)中央集权1、明太祖废行中书省,设“三司”,分别隶属中央部门;2、清雍正帝设军机处,皇帝诏令直接传达地方,中央集权进一步巩固。

3、选官制度:科举实行八股取士,依据朱熹《四书章句集注》。

3、地方设按察司,监察地方官员。

二、经济(一)农业1、土地政策:重农抑商,厚本抑末;抑制兼并。

2、生产工具:风力水车。

(二)手工业1、官营手工业:(1)钢铁冶炼技术和产量在16世纪以前领先世界。

(2)制瓷,青花瓷(宣德珍品),瓷都景德镇,17世纪开始欧洲国家陆续生产瓷器。

(3)纺织业:苏杭等地设立织造局,苏州、杭州和南京是著名的丝织业中心。

2、民营手工业:(1)地位:明中叶以后,民营手工业甚至超过官营手工业,占据主导地位。

(2)生产工具:花楼机。

(3)资本主义萌芽:“机户出资,机工出力”;雇佣与被雇佣;商业资本转化为工业资本。

(三)商业1、表现:城镇商业依然繁荣;农副产品商品化;区域间长途贩运,出现商帮;大量使用白银,商业资本活跃,兴办票号(如晋商)。

(四)对外关系1、继续朝贡贸易特点:朝贡与赏赐完成贸易;官府控制;政治目的大于经济目的。

2、海禁(1)明朝:明初东南沿海倭患日益猖獗,明太祖实行“海禁”:人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易由官方主持进行。

第三讲中国古代文明的辉煌与迟滞——明清(鸦片战争之前)[时空坐标]六、明清时期(1368~1840年):古代中华文明的繁盛与危机并存时期【[阶段特征]总特征】政治:统一的多民族国家的巩固和封建社会由盛转衰的时期;封建专制制度空前强化和日趋腐朽衰落;经济:农耕经济高度繁荣,农业、手工业发展超过前代水平,商品经济空前活跃,资本主义生产关系萌芽并缓慢发展,经济总量仍然处于世界前列;与西方资本主义国家相比,农抑商政策严重阻碍资本主义萌芽的发展,中国发展缓慢,已经开始落后于时代发展的潮流。

思想:出现反封建色彩的早期民主启蒙思想;传统科技进入总结停滞,近代自然科学和人文科学明显落后于西方;文艺空前繁荣,反映封建制度的衰落。

教育、科举、文化政策都体现君主专制制度强化的色彩。

【具体史实】1、政治:专制主义中央集权制空前强化:明朝裁撤中书省,并废除丞相,权分六部,由皇帝直接管理;明成祖时内阁制度正式确立,大学士开始参与军国大事。

实行厂卫特务统治、八股取士等,地方废行省设三司;清朝沿用内阁制,雍正帝时设立军机处,军机处的设立标志着专制皇权发展到顶峰、大兴文字狱。

对外:海禁和闭关锁国。

君主专制得到强化同时暴露封建制度的腐朽性。

封建制度走向衰落,阻碍了社会进步,中国开始落后于世界。

2、经济:农业:农耕经济过度发展:生产技术和管理水平明显提高,出现风力水车;双季稻扩种和产量提高,玉米和甘薯等高产作物引进和推广,棉花广泛种植并成为民众的主要衣料,耕地面积扩大、人口增长;徐光启《农政全书》手工业:私营手工业占据主导地位;制瓷技艺进一步发展,瓷器种类丰富,青花瓷、彩瓷、珐琅彩争奇斗艳,江西景德镇是著名的瓷都;丝织业中心:苏杭,《天工开物》、资本主义萌芽,私营手工业取代官营手工业占据主导地位。

商业:大批商业市镇出现,城镇经济空前繁荣,城市生产性和专业性增强;商帮涌现;农产品商品化,商品流通扩大;白银成为普遍流通的货币,世界经贸中心之一。