全身用药的毒性研究

- 格式:ppt

- 大小:1.88 MB

- 文档页数:39

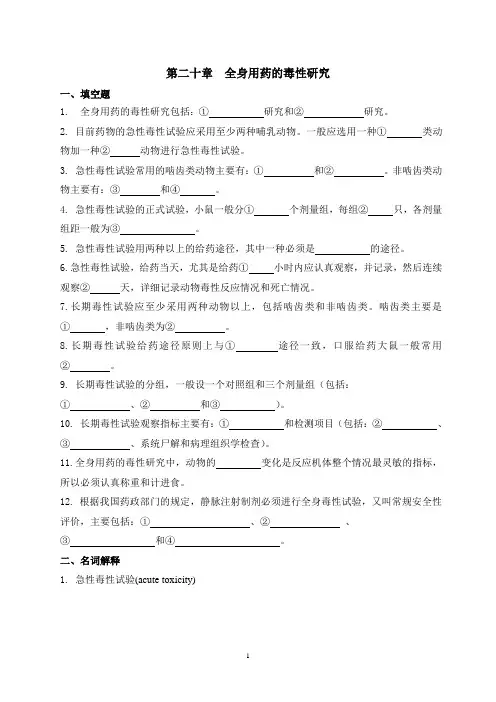

第二十章全身用药的毒性研究一、填空题1. 全身用药的毒性研究包括:①研究和②研究。

2. 目前药物的急性毒性试验应采用至少两种哺乳动物。

一般应选用一种①类动物加一种②动物进行急性毒性试验。

3. 急性毒性试验常用的啮齿类动物主要有:①和②。

非啮齿类动物主要有:③和④。

4. 急性毒性试验的正式试验,小鼠一般分①个剂量组,每组②只,各剂量组距一般为③。

5. 急性毒性试验用两种以上的给药途径,其中一种必须是的途径。

6.急性毒性试验,给药当天,尤其是给药①小时内应认真观察,并记录,然后连续观察②天,详细记录动物毒性反应情况和死亡情况。

7.长期毒性试验应至少采用两种动物以上,包括啮齿类和非啮齿类。

啮齿类主要是①,非啮齿类为②。

8.长期毒性试验给药途径原则上与①途径一致,口服给药大鼠一般常用②。

9. 长期毒性试验的分组,一般设一个对照组和三个剂量组(包括:①、②和③)。

10. 长期毒性试验观察指标主要有:①和检测项目(包括:②、③、系统尸解和病理组织学检查)。

11.全身用药的毒性研究中,动物的变化是反应机体整个情况最灵敏的指标,所以必须认真称重和计进食。

12.根据我国药政部门的规定,静脉注射制剂必须进行全身毒性试验,又叫常规安全性评价,主要包括:①、②、③和④。

二、名词解释1. 急性毒性试验(acute toxicity)2. 长期毒性试验(chronic toxicity)三、问答题1. 急性毒性试验的目的、要求和意义是什么?四、论述题1、试论述急性毒性试验的基本内容。

参考答案:急性毒性试验为全身给药的毒性研究内容之一,是评价单次或24小时内多次累积给药后,动物表现出的毒性反应。

一、目的:1. 了解新药急性毒性的强弱;2. 为长期毒性和特殊毒性实验的剂量设置提供依据;3. 获取新药毒性反应信息;4. 为新药药学研究提供参考。

二、要求:药物的急性毒性试验研究属于安全性评价研究,根据《中华人民共和国药品管理法》的规定,必须执行《药物非临床研究质量管理规范》。

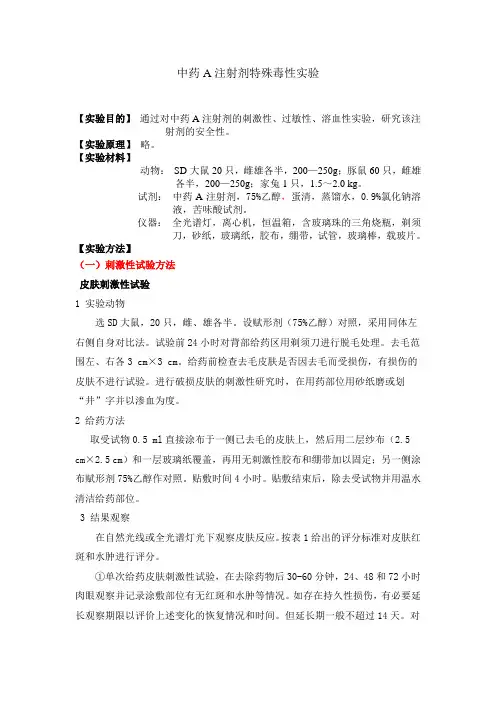

中药A注射剂特殊毒性实验【实验目的】通过对中药A注射剂的刺激性、过敏性、溶血性实验,研究该注射剂的安全性。

【实验原理】略。

【实验材料】动物:SD大鼠20只,雌雄各半,200—250g;豚鼠60只,雌雄各半,200—250g;家兔1只,1.5~2.0 kg。

试剂:中药A注射剂,75%乙醇,蛋清,蒸馏水,0.9%氯化钠溶液,苦味酸试剂。

仪器:全光谱灯,离心机,恒温箱,含玻璃珠的三角烧瓶,剃须刀,砂纸,玻璃纸,胶布,绷带,试管,玻璃棒,载玻片。

【实验方法】(一)刺激性试验方法皮肤刺激性试验1 实验动物选SD大鼠,20只,雌、雄各半。

设赋形剂(75%乙醇)对照,采用同体左右侧自身对比法。

试验前24小时对背部给药区用剃须刀进行脱毛处理。

去毛范围左、右各3 cm×3 cm。

给药前检查去毛皮肤是否因去毛而受损伤,有损伤的皮肤不进行试验。

进行破损皮肤的刺激性研究时,在用药部位用砂纸磨或划“井”字并以渗血为度。

2 给药方法取受试物0.5 ml直接涂布于一侧已去毛的皮肤上,然后用二层纱布(2.5 cm×2.5 cm)和一层玻璃纸覆盖,再用无刺激性胶布和绷带加以固定;另一侧涂布赋形剂75%乙醇作对照。

贴敷时间4小时。

贴敷结束后,除去受试物并用温水清洁给药部位。

3 结果观察在自然光线或全光谱灯光下观察皮肤反应。

按表1给出的评分标准对皮肤红斑和水肿进行评分。

①单次给药皮肤刺激性试验,在去除药物后30-60分钟,24、48和72小时肉眼观察并记录涂敷部位有无红斑和水肿等情况。

如存在持久性损伤,有必要延长观察期限以评价上述变化的恢复情况和时间。

但延长期一般不超过14天。

对出现中度及以上皮肤刺激性的动物应在观察期结束时对给药局部进行组织病理学检查。

4 结果评价计算每一观察时间点各组受试物及赋形剂皮肤反应积分的平均分值,按表2进行刺激强度评价。

表1.皮肤刺激反应评分标准判断指标:表2.皮肤刺激强度评价标准(二)过敏性试验方法全身主动过敏试验(ASA)对致敏成立的动物体内,静脉注射抗原,观察抗原与IgE抗体结合后导致肥大细胞、嗜碱性细胞脱颗粒、释放活性介质而致的全身性过敏反应。

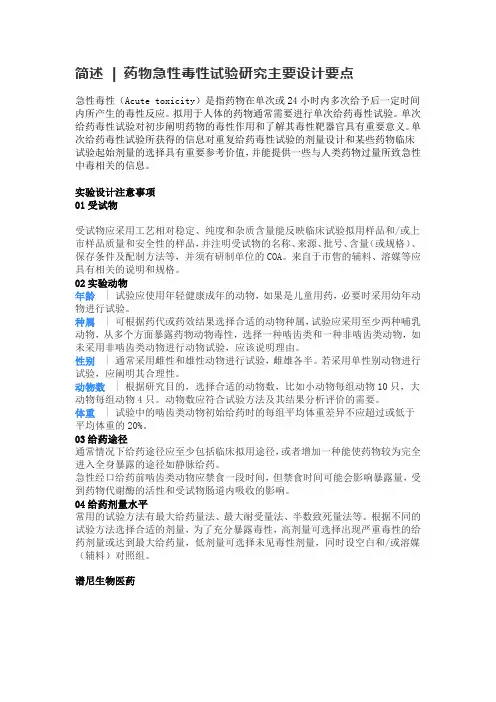

简述| 药物急性毒性试验研究主要设计要点急性毒性(Acute toxicity)是指药物在单次或24小时内多次给予后一定时间内所产生的毒性反应。

拟用于人体的药物通常需要进行单次给药毒性试验。

单次给药毒性试验对初步阐明药物的毒性作用和了解其毒性靶器官具有重要意义。

单次给药毒性试验所获得的信息对重复给药毒性试验的剂量设计和某些药物临床试验起始剂量的选择具有重要参考价值,并能提供一些与人类药物过量所致急性中毒相关的信息。

实验设计注意事项01受试物受试物应采用工艺相对稳定、纯度和杂质含量能反映临床试验拟用样品和/或上市样品质量和安全性的样品,并注明受试物的名称、来源、批号、含量(或规格)、保存条件及配制方法等,并须有研制单位的COA。

来自于市售的辅料、溶媒等应具有相关的说明和规格。

02实验动物年龄| 试验应使用年轻健康成年的动物,如果是儿童用药,必要时采用幼年动物进行试验。

种属| 可根据药代或药效结果选择合适的动物种属,试验应采用至少两种哺乳动物,从多个方面暴露药物动物毒性,选择一种啮齿类和一种非啮齿类动物,如未采用非啮齿类动物进行动物试验,应该说明理由。

性别| 通常采用雌性和雄性动物进行试验,雌雄各半。

若采用单性别动物进行试验,应阐明其合理性。

动物数| 根据研究目的,选择合适的动物数,比如小动物每组动物10只,大动物每组动物4只。

动物数应符合试验方法及其结果分析评价的需要。

体重| 试验中的啮齿类动物初始给药时的每组平均体重差异不应超过或低于平均体重的20%。

03给药途径通常情况下给药途径应至少包括临床拟用途径,或者增加一种能使药物较为完全进入全身暴露的途径如静脉给药。

急性经口给药前啮齿类动物应禁食一段时间,但禁食时间可能会影响暴露量,受到药物代谢酶的活性和受试物肠道内吸收的影响。

04给药剂量水平常用的试验方法有最大给药量法、最大耐受量法、半数致死量法等。

根据不同的试验方法选择合适的剂量,为了充分暴露毒性,高剂量可选择出现严重毒性的给药剂量或达到最大给药量,低剂量可选择未见毒性剂量,同时设空白和/或溶媒(辅料)对照组。

药物毒理学试题一、单选题(共 15 道试题,共 60 分。

)1. 血管紧张素转换酶抑制剂(I)引起咳嗽的毒性机制是()。

. 过敏性支气管痉挛. 直接引起支气管平滑肌收缩. 肺抗氧化防御机制破坏. 引起缓激肽、前列腺素等物质浓度增高正确答案:2. 异烟肼常可引起中毒性精神病,可服用下列药物中的哪种进行防治()。

. 维生素2. 维生素6. 维生素. 维生素正确答案:3. 毒物在组织的存储形式不包括()。

. 肝和肾组织. 骨骼组织. 脂肪组织. 血清正确答案:4. 药物引起的氧化溶血常见情况不包括()。

. 服用“氧化性”药物如非那西汀. 出现异常血红蛋白M. 出现异常血红蛋白H. 服用氰化物和硫化氢正确答案:5. 大鼠长期致癌试验的实验期限通常为()。

. 3个月. 半年. 1年. 2年正确答案:6. 缺乏6-G-P的患者应用以下哪种药物易引起高铁血红蛋白血症()。

. 伯胺喹. 青霉素. 氢氯噻嗪. 阿司匹林正确答案:7. 首次静脉使用万古霉素的患者可能出现()。

. 砜综合征. 超敏反应综合征. 氨苯砜综合征. 红人综合征正确答案:8. 药物引起自身免疫的典型疾病是()。

. 药物源性狼疮. 哮喘. 过敏性皮炎. 荨麻疹正确答案:9. 药物的毒性反应是指()。

. 药物引起的生理机能异常. 药物引起的生化机能异常. 药物引起的病理变化. 药物引起的生理、生化机能异常和病理变化正确答案:10. 药物毒性作用的发生()。

. 与滞留靶器官的量及时间相关. 与机体对药物的处置能力相关. 与靶器官对药物的易感性相关. 以上均是正确答案:11. 通常认为不致畸时的指数为()。

. <100. <50. <10. 10-100正确答案:12. 皮质类固醇全身使用可导致的最常见眼毒性作用是()。

. 角膜着色. 变态反应. 白内障. 青光眼正确答案:13. 特异质反应()。

. 常见于过敏体质病人. 是一类免疫反应. 是用药者先天性遗传异常引起的. 与药物固有的药理作用完全不同正确答案:14. 同化类激素损伤肝脏血管引起()。

药物毒理学试题(单选题)1: 缺乏6-G-P的患者应用以下哪种药物易引起高铁血红蛋白血症()。

A: 伯胺喹B: 青霉素C: 氢氯噻嗪D: 阿司匹林正确答案:(单选题)2: 吗啡药物依赖性的特征是()。

A: 有身体依赖性没有精神依赖性B: 有精神依赖性没有耐受性C: 有身体依赖性没有耐受性D: 有精神依赖性、身体依赖性和耐受性正确答案:(单选题)3: 以下引起药物性哮喘的药物致病机制叙述错误的是()。

A: 对花生四烯酸环氧酶通路抑制B: 特异性抗体IgE介导的I型变态反应C: β受体激动剂D: 对咽喉、气管的直接刺激正确答案:(单选题)4: 氯丙嗪引起溢乳-闭经综合症的机制是()。

A: 催乳素分泌减少B: 阻断结节-漏斗通路的乙酰胆碱受体C: 阻断结节-漏斗通路的多巴胺受体D: 激动结节-漏斗通路的乙酰胆碱受体正确答案:(单选题)5: 下列分子中,哪些通常不是药物毒性作用的靶分子()。

A: ATPB: 脂质C: 核酸D: 蛋白质正确答案:(单选题)6: 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)引起咳嗽的毒性机制是()。

A: 过敏性支气管痉挛B: 直接引起支气管平滑肌收缩C: 肺抗氧化防御机制破坏D: 引起缓激肽、前列腺素等物质浓度增高正确答案:(单选题)7: 与速发型过敏反应有关的是()。

A: IgAB: IgEC: IgGD: IgM正确答案:(单选题)8: 关于药物,不正确的描述是()。

A: 蓄积过多,也会发生毒性反应B: 新药上市前需要做临床前研究C: 新药上市前需要做临床研究D: 获取新药生产上市证书后,就是绝对安全的。

正确答案:(单选题)9: 内分泌器官对药物损害作用敏感性最强的是()。

A: 甲状腺B: 胰腺C: 肾上腺D: 垂体正确答案:(单选题)10: 首次静脉使用万古霉素的患者可能出现()。

A: 砜综合征B: 超敏反应综合征C: 氨苯砜综合征D: 红人综合征正确答案:(单选题)11: 药物毒性作用的发生()。

S8人用药品注册技术要求国际协调会ICH三方协调指导原则人用药物免疫毒性研究现行ICH进程第四阶段2005年9月15日本指导原则由相应的ICH专家小组,根据ICH程序制定,并经各国管理部门协商,已进入第四阶段,被推荐给欧盟、日本和美国管理部门采用。

ICH三方协调指导原则本指导原则在2005.9.15举行的ICH指导委员会会议上已进入ICH原则制定的第四阶段,被推荐给ICH三方管理部门采用。

目录1. 前言 (3)1.1 指导原则的目的 (3)1.2 背景 (3)1.3 指导原则的适用范围 (4)1.4 概述 (4)2. 指导原则 (5)2.1 评价潜在免疫毒性时应考虑的因素 (5)2.1.1 常规毒性研究 (5)2.1.2 药理性质 (6)2.1.3 目标用药人群 (6)2.1.4 结构相似性 (6)2.1.5 药物处置 (6)2.1.6 在临床试验或临床使用中观察到的征象 (6)2.2 循证分析 (7)3. 附加免疫毒性研究的选择和设计 (7)3.1 目的 (7)3.2 试验的选择 (7)3.3 研究设计 (8)3.4 附加免疫毒性研究的评价和进一步的研究 (8)4. 与临床研究有关的免疫毒性试验的时间安排 (8)5. 参考文献 (9)图1:推荐的免疫毒性评价的流程图 (10)附录:免疫毒性评价方法 (11)1. 前言1.1 指导原则的目的本指导原则的目的在于提供(1)关于鉴别化合物潜在免疫毒性的非临床试验方法的建议和(2)关于免疫毒性试验循证决策方法的指导原则。

本指导原则中免疫毒性特指非预期的免疫抑制或免疫增强,不包括药物引起的超敏反应和自身免疫。

1.2 背景对于人用药物对免疫系统潜在不良反应的评价应结合于规范的药物开发过程中。

免疫系统毒性包括多种不良反应,这些不良反应主要包括免疫应答的抑制或增强。

免疫应答抑制能够导致机体对感染因子或肿瘤细胞的抵抗力下降。

免疫应答增强能够放大自身免疫性疾病或超敏反应。

药物遗传毒性研究技术指导原则药物遗传毒性研究技术指导原则一、概述遗传毒性研究(GenotoxicityStudy)是药物非临床安全性评价的重要内容,与其他研究尤其是致癌性、生殖毒性等研究有着密切的联系,是药物进入临床试验及上市的重要环节。

拟用于人体的药物,应根据受试物拟用适应症和作用特点等因素考虑进行遗传毒性试验。

遗传毒性试验是指用于检测通过不同机制直接或间接诱导遗传学损伤的受试物的体外和体内试验,这些试验能检测出DNA损伤及其损伤的固定。

以基因突变、较大范围染色体损伤或重组形式出现的DNA 损伤的固定,通常被认为是可遗传效应的基础,并且是恶性肿瘤多阶段发展过程的重要因素(恶性肿瘤发展变化是一个复杂的过程,遗传学改变可能仅在其中起部分作用)。

染色体数目的改变也与肿瘤发生有关,并可提示生殖细胞出现非整倍体的可能性。

在遗传毒性试验中呈阳性的化合物为潜在的人类致癌剂和/或致突变剂。

由于在人体中已建立了某些致突变/遗传毒性化合物的暴露与致癌性之间的相关性,而对于遗传性疾病尚难以证明有类似的相关性,因此遗传毒性试验主要用于致癌性预测。

但是,因为生殖细胞突变与人类疾病具有明确的相关性,所以也应同样重视化合物引起潜在可遗传性效应的风险。

此外,遗传毒性试验结果可能对致癌性试验的结果分析有重要作用。

因此,在药物开发的过程中,遗传毒性试验的目的是通过一系列试验来预测受试物是否有遗传毒性,在降低临床试验受试者和药品上市后使用人群的用药风险方面发挥重要作用。

本指导原则重点阐述遗传毒性试验的基本原则,介绍标准试验组合方案,阐述体内外试验的基本原则,以及对试验结果的分析评价与追加研究策略。

本指导原则适用于中药、天然药物和化学药物。

二、基本原则(一)实验管理药物遗传毒性试验必须执行《药物非临床研究质量管理规范》(GLP)。

(二)具体问题具体分析遗传毒性试验的设计,应该在对受试物认知的基础上,遵循“具体问题具体分析”的原则。

应根据受试物的结构特点、理化性质、已有的药理毒理研究信息等选择合理的试验方法,设计适宜的试验方案,并试验结果进行全面的分析与评价。

该指导原则为ICH(人用药品注册技术要求的国际协调会议)三方(欧盟、日本和美国)协调的指导原则。

根据ICH程序,该指导原则由ICH专家工作组(安全性)起草,并提交管理部门讨论协商。

1994年10月27日,在ICH程序的第4阶段会议上,该指导原则被ICH筹备委员会推荐给欧盟、日本和美国的行政管理部门采纳。

1995年3月,该指导原则发布在美国FDA的Federal Register上(60 FR 11264),适用于化学药物和生物制品[医学教育网整理发布]。

1 前言本指导原则所涉及的毒物代谢动力学(毒代动力学)仅与拟开发作为人用的药品有关。

毒代动力学是药代动力学在全身暴露评价中的延伸,为非临床毒性研究的一个组成部分,或为某一特殊设计的支持研究。

研究结果可用于阐明毒理学发现及其与临床安全性的关系(文中其它术语的定义见注释1)。

制定该指导原则是为了使人们理解毒代动力学的意义和应用,指导毒代动力学的试验设计。

本指导原则强调毒性试验需与毒代动力学相结合,这将有助于解释毒理学发现和制定合理的试验设计。

毒代动力学测定通常是结合于毒性研究中,故又被称为“伴随毒代动力学”。

毒性试验的试验程序有助于获得受试动物多剂量的毒代动力学数据。

如果在毒性试验中测定了合适的指标或参数,毒代动力学研究可避免重复的毒性试验。

有时,模拟毒性试验的支持研究也可获得相应的毒代动力学数据。

获取数据的优化设计可以减少试验动物数。

非临床药代动力学和代谢过程的研究,对解释毒理学的发现可能有价值,但毒代动力学数据侧重于新药毒性研究中的动力学。

因此,毒代动力学是非临床试验设计的组成部分,在理解毒性试验结果和临床人体用药风险性、安全性时可提高毒理学资料的价值。

毒代动力学已成为毒性试验的组成部分,成为非临床和临床试验间的桥梁,其研究重点是解释毒性试验结果,而不是为描述受试物的基本药代动力学参数特征。

由于药品开发是在非临床和临床间反馈的动态过程,因此毒代动力学研究无严格的、详细的试验程序,也无必要在全部研究中获取毒代动力学数据,应该科学地判断什么情况下需要进行。

皮肤急性毒性试验一.试验目的观察动物完整皮肤及破损皮肤短期内接触受试物所产生的毒性反应。

二.实验材料1.动物:选用成年健康家兔(2kg)、白色豚鼠(300g)、白色小型猪(7kg)或大鼠(200g)。

家兔或小型猪每组4只,豚鼠或大鼠每组10只。

受试动物应皮肤光滑、无损伤、无皮肤病。

2.受试物:膏剂、液体或粉末。

前两者可直接试验,后者需用适宜赋形剂(如羊毛脂、凡士林等)混匀,以保证受试物与皮肤良好接触。

三试验方法1 受试动物皮肤制备:①完整皮肤制备:动物在给药前24h,将背部脊柱两侧去毛,可采用剪、剃或适宜的脱毛剂,如8%Na2S等。

去毛范围约相当于体表面积的10%左右,即家兔约150cm2左右,豚鼠、大鼠约40cm2左右,小型猪约300cm2。

去毛后24小时检查去毛皮肤是否因去毛而受伤,受伤的皮肤不宜做完好皮肤的毒性试验。

②破损皮肤准备:按上述方法将受试动物去毛,消毒皮肤后,用消毒手术刀做井字形划破表皮,或用砂布纸摩擦打毛皮肤等,以皮肤出现轻度渗血为度。

2 剂量选择和分组:分对照组和试验组。

对照组应设赋形剂组或空白组。

试验组分为完整皮肤组和破损皮肤组,各2~3个剂量组。

每组动物数为家兔或小型猪4只,大鼠或豚鼠10只,雌雄各半。

低剂量组以临床用制剂(含辅料)用量不低于1g或1ml,高剂量组为低剂量组的2~4倍,或各剂量组间间距根据受试物毒性大小和预试结果而定,一般以0.65~0.85为宜。

根据中药具体特点,可以提高浓度或增加24小时内用药次数。

若用受试物剂量超过有效浓度20倍以上,仍未出现异常反应或死亡,则只设一个高剂量组3 给药方法及观察时间:试验时,将受试物均匀的涂敷于动物背部脱毛区,破损皮肤则在脱毛区划破皮肤后再涂敷受试物,并用无刺激性砂布、胶布或网孔尼龙绷带加以固定。

给受试物24小时后,可用温水或适当溶剂去除残留的受试物或赋形剂,每日观察,连续观察7天。

给受试物时应注意,若受试物是固体粉末或中药散剂,则需加适量水或赋形剂(如羊毛脂、凡士林、橄榄油等)混匀,以保证受试物与皮肤的良好接触。

局麻药毒性及其防治方法进展随着对麻醉要求的不断提高,局麻药的毒性正日益引起麻醉医师的关注,本文比较局麻药的毒性,简述毒性反应发生机制及防治措施。

一、局麻药的毒性反应(一)全身毒性反应30年来,局麻药的全身毒性反应从0.2%降到0.01%,周围神经阻滞全身毒性反应发生率最高为7.5/10,000,最低为1.9/1,000。

1.神经系统毒性反应先表现为对兴奋性传导通路抑制的消失,病人出现头晕目眩,轻度头痛,听力障碍,视力障碍(聚焦困难,复视),耳鸣。

随中毒程度加重,出现烦燥不安,定向力障碍,眼球震颤,语言不清。

更严重者可出现嗜睡,小肌肉抽搐,首先出现在面部和肢体远端,继之发展为惊厥。

有局麻药大剂量、快速入血时,中枢神经兴奋会迅速转为抑制,出现呼吸抑制和衰竭。

给药过速易出现局麻药毒性反应,致惊厥剂量显著减少。

此外,代谢性或呼吸性酸中毒都会降低局麻药的致惊厥剂量。

PaCO2从25-40mmHg上升到65-81mmHg时,普鲁卡因、利多卡因、甲哌卡因和布比卡因致惊厥的阈值剂量下降50%。

中枢神经毒性在罗哌卡因、布比卡因和利多卡因对羊的致惊厥作用的比较试验中,罗哌卡因的致惊厥量(60mg)和血药浓度(20mg/L)均高于布比卡因(45mg和14mg/L),即出现CNS症状以前动物可耐受的罗哌卡因的量较大。

在妊娠羊的试验中亦存在此种差别。

健康志愿者试验中用安慰剂作为对照组,罗哌卡因组12人中有9人耐受全量(150mg),耐受者的平均动脉血浆浓度罗哌卡因为0.55mg/L,布比卡因为0.30mg/L。

而且罗哌卡因的剂量-反应曲线位于布比卡因的右侧,即引起此反应的罗哌卡因的剂量较大。

说明在出现CNS症状之前人体可耐受较高血浆浓度和剂量的罗哌卡因。

有研究显示中枢神经系统毒性强度布比卡因:左旋布比卡因:利多卡因:罗哌卡因=4:2.9:1:2.9,而引起心血管系统与中枢神经系统毒性的剂量比值为布比卡因:左旋布比卡因:利多卡因:罗哌卡因=2:2:7.1:2。

药理学(pharmacology)是研究药物学的科学之一,是一门为临床合理用药,防治疾病提供基本理论的医学基础学科。

药理学研究药物与机体(包括病原体)相互作用的规律及其原理。

药理学包括两大部分:药效学,药动学。

(1)药物(drug)是指用于治疗、预防和诊断疾病的化学物质,是人类与疾病作斗争的重要武器。

在理论上说,凡能影响机体器官生理功能及(或)细胞代谢活动的化学物质都属于药物范畴,也包括避孕药及保健药。

自然界的天然产物;化学方法制备的合成化合物;生物工程技术获得的产品等。

(2)毒物(toxicant)指损害机体的一类化学物质。

毒物与药物之间并无绝对的界限,仅存在着剂量的差别。

药理学(pharmacology)是研究药物与机体之间相互作用规律的一门学科。

药理学一方面研究在药物影响下机体细胞功能如何发生变化,另一方面研究药物本身在体内的过程,即机体如何对药物进行处理。

药理学两大重要研究内容:药物效应动力学,简称药效学,主要研究药物对机体的作用及其规律,阐明药物防治疾病的机制。

药物代谢动力学,简称药动学,主要研究机体对药物处置的过程,包括:吸收、分布、生物转化(或称代谢)、排泄、血药浓度随时间变化的规律。

图:药物效应动力学药理学的研究目标:阐明药物作用机制,改善药物质量,提高药物疗效,创造或寻找新药,发现药物新用途,探索疾病的细胞生理生化及病理过程及发病机制等等。

新药研究的三个阶段:临床前研究,临床研究,售后调研。

新药研究程序:一、临床前研究药学研究:工艺路线,理化性质,质量标准,稳定性药效学研究毒理学研究二、临床研究一期临床,二期临床,三期临床一、临床前研究1.药理实验研究:包括用动物进行的系统药理研究、主要药效学研究及急慢性毒性观察。

对于具有选择性药理效应的药物,在进行临床测验前还需要测定该药物在动物体内的吸收、分布及消除过程。

2.申请临床研究:临床前研究是要弄清新药的作用普及可能发生的毒性反应。

中药毒性的研究方法解析中药毒性的内涵应包括单味药毒性和配伍后的毒性两个方面。

在本草文献中,毒有四个意义:一指药物的总称,如《景岳全书》云“凡可辟邪安正者,皆可称为毒药”;二指药物的偏性,如《类经》:“药以治病,因毒为能,所谓毒药,以气味之有偏也”;三指药物作用的强弱不同,《素问·五常政大论》根据药物偏性的大小和作用的强弱,提出了“大毒治病,十去其六,常毒治病,十去其七,小毒治病,十去其八,无毒治病,十去其九”;四指药物的毒副作用。

我们所说的中药毒性是指药物对机体的损害性,包括急性、亚急性、慢性和特殊毒性(致癌、突变、致畸胎等);同时还包括了中药的副作用即在常用剂量时药物出现与治疗需要无关的不适反应。

传统的中药文献对中药毒性的分级有三级和四级之分,三级分类的如新世纪《中药学》教材、《中国药典》2005版、《中药大辞典》第一、二版,将中药毒性分为大毒、有毒、小毒;而《有毒中药大辞典》则分为剧毒、大毒、有毒、小毒四类。

中药毒性研究一般有以下方法。

有毒成分及毒理研究方法这是中药毒性研究最常用的方法。

主要是在中药成分中提取、分离毒性成分,进行相关毒性实验,如在含生物碱的中药中已知的有毒成分有:川乌、草乌、附子、天雄、雪上一枝蒿等品种中的乌头碱;雷公藤和昆明山海棠中的雷公藤碱;马钱子中的番木鳖碱;曼陀罗、洋金花的莨菪碱;苦楝子中的苦楝碱;麻黄中的麻黄碱;光慈菇、山慈菇中的秋水仙碱等。

其毒理作用主要是损害神经系统。

外周迷走神经和感觉神经中毒,常先呈异常兴奋后抑制,能直接影响心脏功能,并发其他脏器的变性坏死;中枢神经中毒,可引起视丘、中脑、延脑、脊髓的病理改变;呼吸中枢中毒可引起呼吸麻痹窒息。

再如在含有苷类的中药中,已知的毒性成分有:洋地黄、万年青、八角枫、蟾酥、夹竹桃等品种中的强心苷,可直接作用于心脏,引起心肌收缩的增强,心率减慢;木通、黄药子、商陆等皂苷成分,对局部有刺激作用,并能抑制呼吸,损害心脏、肾脏,尚有溶血作用;白果中的银杏酸和银杏酚,苦杏仁、桃仁、郁李仁、木薯、瓜蒂等品种中的苦杏仁甙,水解后可析出氢氰酸,能迅速与细胞线粒体中氧化型细胞色素酶的三价铁结合,阻止细胞的氧化反应;芫花、广豆根等品种中的黄酮苷,可刺激胃肠道和对肝脏的损害,引起恶心呕吐、黄疸等症状。