药物重复给药毒性研究技术指导原则

- 格式:pdf

- 大小:532.18 KB

- 文档页数:12

一、起草目的为加强对古典医籍精华的梳理和挖掘,改革完善中药审评审批机制,促进中药新药研发和产业发展,《中药注册分类及申报资料要求》(国家局2020年第68号公告)将中药注册分类中的第三类古代经典名方中药复方制剂细分为“3.1按古代经典名方目录管理的中药复方制剂(简称 3.1类)”与“3.2其他来源于古代经典名方的中药复方制剂(简称3.2类)”。

3.2类包括未按古代经典名方目录管理的古代经典名方中药复方制剂和基于古代经典名方加减化裁的中药复方制剂。

对于上述制剂,需要提供非临床安全评价资料。

为指导和规范古代经典名方中药复方制剂的研发与评价,药理毒理学部于2021年启动了《古代经典名方中药复方制剂毒理学研究技术指导原则》的起草工作。

二、起草过程本指导原则起草工作起草始于2021年,列入2021年中心指导原则制修订计划。

根据中心指导原则制定工作程序以及本指导原则起草计划,于2021年8月撰写形成指导原则初稿,经中心指导原则核心工作组讨论,于2021年9月9日召开了指导原则初稿专家讨论会。

专家会后,经药理毒理学部部门技术委员会会议讨论审核,根据专家讨论会意见和部门技术委员会意见进行修订,形成了征求意见稿。

三、起草思路本指导原则在《中药注册分类及申报资料要求》所提出的中药复方制剂毒理学研究要求的基础上,进一步明确和细化古代经典名方中药复方制剂的毒理学研究要求,主要为明确该类药物毒理学研究的内容,并基于其特点提出需特别关注的内容,以及明确3.1类多家企业申报同一品种的毒理学资料能否共享问题。

具体试验的一般要求参考毒理学试验相关指标原则。

四、主要内容本指导原则明确和细化了古代经典名方中药复方制剂的毒理学研究要求,包括毒理学研究的内容、试验管理、各项试验要求、结果分析与评价等。

本指导原则适用于中药注册分类3.1和3.2类。

五、需要说明的问题1、关于毒理学研究内容根据古代经典名方中药复方制剂的定义和范围,古代经典名方属于采用传统工艺、具有人用经验的中药复方制剂,因此按照《中药注册分类及申报资料要求》,一般情况下应提供单次给药毒性试验、重复给药毒性试验资料。

附件四药物遗传毒性研究技术指导原则药物遗传毒性研究技术指导原则一、概述遗传毒性研究(Genotoxicity Study)是药物非临床安全性评价的重要内容,它与其他毒理学研究尤其是致癌性研究、生殖毒性研究有着密切的联系,是药物进入临床试验及上市的重要环节。

拟用于人体的药物,应根据受试物拟用适应症和作用特点等因素考虑进行遗传毒性试验。

遗传毒性试验是指用于检测通过不同机制直接或间接诱导遗传学损伤的受试物的体外和体内试验,这些试验能检出DNA损伤及其损伤的固定。

以基因突变、较大范围染色体损伤、重组和染色体数目改变形式出现的DNA损伤的固定,一般被认为是可遗传效应的基础,并且是恶性肿瘤发展过程的环节之一(这种遗传学改变仅在复杂的恶性肿瘤发展变化过程中起了部分作用)。

在检测此类损伤的试验中呈阳性的化合物为潜在致癌剂和/或致突变剂,即可能诱导癌和/或遗传性疾病。

由于在人体中已建立了某些化合物的暴露和致癌性之间的关系,而对于遗传性疾病尚难以证明有类似的关系,故遗传毒性试验主要用于致癌性预测。

但是,因为已经确定生殖细胞突变与人类疾病有关,所以对可能引起可遗传效应的化合物与可能引起癌症的化合物应引起同样的关注;此外,这些试验的结果可能还有助于解释致癌性的机制和试验结果。

因此,在药物开发的过程中,遗传毒性试验的目的是通过一系列试验来预测受试物是否有遗传毒性,在降低临床试验受试者和药品上市后使用人群的用药风险方面发挥重要作用。

本指导原则重点阐述遗传毒性试验体内外试验的基本原则,并介绍标准试验组合方案,以及对试验结果的综合分析及评价。

本指导原则适用于中药、天然药物和化学药物的遗传毒性试验研究。

二、基本原则(一)实验管理药物的遗传毒性试验属于安全性评价研究,根据《中华人民共和国药品管理法》的规定,必须执行《药物非临床研究质量管理规范》。

(二)具体问题具体分析遗传毒性试验的设计,应该在对受试物认知的基础上,遵循“具体问题具体分析”的原则。

S3B人用药品注册技术要求国际协调会(ICH)ICH三方协调指导原则现行ICH程序第4阶段推荐采用1994年10月27日根据ICH程序,有关ICH专家工作组起草了该指导原则,并与管理部门进行了讨论。

在ICH程序第4 阶段,最终草案被推荐给欧洲联盟、日本和美国的管理部门采用。

药代动力学:重复给药的组织分布研究指导原则三方协调的ICH指导原则在ICH指导委员会于1994年10月27日召开的会议上,该指导原则已进入ICH程序第4阶段,被推荐给ICH三方的管理部门采用。

前言对一个化合物的吸收、分布、代谢和排泄的全面认知,在阐述药理学和毒理学研究是很重要的。

组织分布研究对化合物和/或代谢产物的分布和蓄积的信息,尤其在潜在作用部位分布和蓄积的相关性信息是必要的;该信息可能有助于毒理学和药理学研究的设计及解释这些试验的结果。

在欧洲联盟、美国和日本,将单次给药的组织分布研究作为非临床研究的一部分已得到普遍认可。

这些研究通常可提供足够的有关组织分布信息。

对于重复给药的组织分布试验尚无统一的要求。

但是,有些情况下重复给药评价可能获得重要信息。

本文为何时需考虑进行重复给药的组织分布研究以及如何进行这些研究提供指导。

以下情况应考虑进行重复给药的组织分布研究:1. 当单次给药的组织分布研究提示,受试物(和/或代谢物)在器官或组织的表观半衰期明显超过其血浆消除相的表观半衰期,并同时超过毒性研究给药间隔的两倍,可能需要进行合适的重复给药的组织分布研究。

2. 在重复给药的药代动力学或毒代动力学研究中,如果循环中的化合物/代谢产物的稳态水平明显高于单次给药动力学所预期的水平,那么,应考虑进行重复给药的组织分布研究。

3. 在短期毒性研究、单次给药的组织分布研究和药理学研究观察到未预料的,而且对评价受试物的安全有重要意义的组织病理学改变,重复给药的组织分布可能有助于解释这些发现。

这些损伤的器官或组织应是该研究的重点。

4. 开发作为定位靶向释放的药物,可能需要进行合适的重复给药的组织分布研究。

药物非临床药理毒理研究与评价张晓颖2013/11/01内容概要•药物非临床药理毒理研究主要内容•非临床指导原则体系的历史和现状•对修订后的非临床药理毒理指导原则的分析–药物非临床药代动力学研究技术指导原则–药物毒代动力学研究技术指导原则–药物单次给药毒性研究技术指导原则–药物重复给药毒性研究技术指导原则–QT间期延长潜在作用非临床研究技术指导原则•毒理学研究中应考虑的关键问题•个人感悟药物非临床药理毒理研究主要内容•有效性:药效学研究–体内和体外–多种模型–没有具体的指导原则(除了细胞毒类抗肿瘤药物)•毒性:毒理学研究–药物一般药理学研究技术指导原则–药物刺激性、过敏性和溶血性研究技术指导原则–药物毒代动力学研究技术指导原则–药物单次给药毒性研究技术指导原则–药物重复给药毒性研究技术指导原则–QT间期延长潜在作用非临床研究技术指导原则•PK行为:药代动力学研究–药物非临床药代动力学研究技术指导原则非临床指导原则体系的历史•1993版:卫生部药政局–新药药理毒理学研究指导原则(西药、中药)–系统总结,探索经验•1999版:ICH指导委员会–药品注册的国际技术要求–系统介绍,制定全新指导原则•2005版:国家食品药品监督管理局–转化国外现有指导原则–丰富指导原则体系非临床指导原则体系的现状(2013版)•关键点:–中化药合并–毒代动力学常规要求–动物数增加–阶段性符合国际现状–方法学问题–受试物方面分别表述–GLP相关要求•现有指导原则的修订/合并:–一般药理学研究合并修订–急性毒性研究合并修订–长期毒性研究合并修订–刺激性研究合并修订–药代动力学研究修订•新指导原则的制定:–供试品分析–毒代动力学–QT间期研究对修订后的非临床药理毒理指导原则的分析•药物非临床药代动力学研究技术指导原则•药物毒代动力学研究技术指导原则•药物单次给药毒性研究技术指导原则•药物重复给药毒性研究技术指导原则•QT间期延长潜在作用非临床研究技术指导原则药物非临床药代动力学研究技术指导原则1.关于中药、天然药物2.生物样品分析方法–稀释可靠度–残留–组织分布样品–需提供的色谱图3.物质平衡4.药物代谢酶及转运体研究5.放射性同位素标记技术6.关于采样点7.关于胆汁排泄8.术语变更1. 关于中药、天然药物•修订前:供药物研究开发机构进行化学药物新药的非临床药代动力学研究的参考•修订后:供药物研究开发机构进行中药、天然药物和化学药物新药的非临床药代动力学的参考1. 关于中药、天然药物•研究对象:活性成分、活性代谢产物–活性成分单一的:方法和技术要求和化学药物基本一致–非单一活性成分但物质基础基本清楚的:其中药效或毒性反应较强、含量较高的成分,一般需进行药代动力学探索性研究–活性成分复杂且物质基础不太清楚的:应在其中部分已知成分文献研究的基础上,重点考虑是否进行有明确毒性成分的非临床药代动力学研究(如某类结构相似的成分中某一个成分的药代动力学属性可以代表该类成分的药代动力学特征)2. 生物样品分析方法:a. 稀释可靠性(增加)•目的:样品稀释不应影响准确度和精密度•方法:通过向基质中加入分析物至高于标准曲线上线浓度,并用空白基质稀释该样品(每个稀释因子至少5个测定值),来证明稀释的可靠性•要求:准确度和精密度应在±15%之内;稀释的可靠性应该覆盖试验样品所用的稀释倍数a. 稀释可靠性(增加)•Case study本实验考察超出定量上限的大鼠血浆样品,经空白血浆稀释后的准确度。

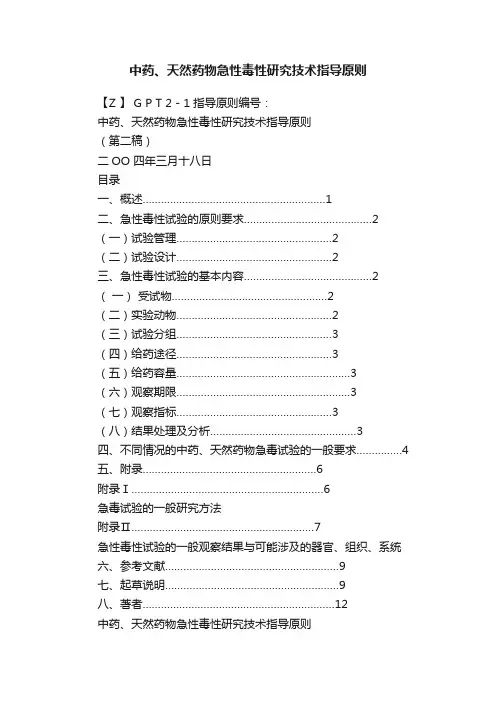

中药、天然药物急性毒性研究技术指导原则【Z 】 G P T 2 - 1 指导原则编号:中药、天然药物急性毒性研究技术指导原则(第二稿)二OO 四年三月十八日目录一、概述 (1)二、急性毒性试验的原则要求 (2)(一)试验管理 (2)(二)试验设计 (2)三、急性毒性试验的基本内容 (2)(一)受试物 (2)(二)实验动物 (2)(三)试验分组 (3)(四)给药途径 (3)(五)给药容量 (3)(六)观察期限 (3)(七)观察指标 (3)(八)结果处理及分析 (3)四、不同情况的中药、天然药物急毒试验的一般要求 (4)五、附录 (6)附录Ⅰ (6)急毒试验的一般研究方法附录Ⅱ (7)急性毒性试验的一般观察结果与可能涉及的器官、组织、系统六、参考文献 (9)七、起草说明 (9)八、著者 (12)中药、天然药物急性毒性研究技术指导原则一、概述急性毒性是指动物一次或24 小时内多次接受一定剂量的受试物,动物在短期内出现的毒性反应。

其目的是为新药的研发提供参考信息。

中华人民共和国卫生部于1993 年颁发的《中药新药研究指南》和国家药品监督管理局1999 年颁发的《中药新药药理毒理研究的技术要求》,对于统一、规范中药急性毒性试验,推动我国中药的研究和开发起到了积极的作用。

但随着新药研究手段的不断改进,对中药、天然药物认识的进一步深入,这些要求越来越表现出它的局限性。

多数中药、天然药物作用温和,中药复方制剂通过合理的配伍,也可能使毒性减轻。

多数中药、天然药物新药,其处方来源有些是古方,有些是医院制剂或临床经验方,有一定的临床应用基础。

但由于现代中药、天然药物制剂运用了大量的新技术甚至新的理论,与传统中药相比,物质基础和给药方式可能有明显改变,而有些改变带来的结果又是未知的,特别是当某些成分的含量明显提高后,其药理作用可能会明显增强,毒性反应也可能明显增大。

因此,中药、天然药物进行急性毒性试验研究十分必要。

本指导原则是根据中药、天然药物的特点,结合国际上药物安全性评价的要求和我国药物安全性研究现状而制订的。

附件3药物重复给药毒性试验技术指导原则一、概述重复给药毒性试验是描述动物重复接受受试物后的毒性特征,它是非临床安全性评价的重要内容。

重复给药毒性试验可以:①预测受试物可能引起的临床不良反应,包括不良反应的性质、程度、量效和时效关系、以及可逆性等;②判断受试物重复给药的毒性靶器官或靶组织;③如果可能,确定未观察到临床不良反应的剂量水平(No Observed Adverse Effect Level,NOAEL);④推测第一次临床试验(First in Human, FIH)的起始剂量,为后续临床试验提供安全剂量范围;⑤为临床不良反应监测及防治提供参考。

本指导原则适用于中药、天然药物和化学药物。

二、基本原则药物安全性评价试验必须执行《药物非临床研究质量管理规范》(GLP),药物重复给药毒性试验是药物研发体系的有机组成部分,试验设计要重视与其他药理毒理试验设计和研究结果的关联性,要关注同类药物临床使用情况、临床适应症和用药人群、临床用药方案,还要结合受试物理化性质和作用特点,使得重复给药毒性试验结果与其他药理毒理试验研究互为说明、补充或/和印证。

三、基本内容(一)受试物中药、天然药物:受试物应采用能充分代表临床试验拟用样品和/或上市样品质量和安全性的样品。

应采用工艺路线及关键工艺参数确定后的工艺制备,一般应为中试或中试以上规模的样品,否则应有充分的理由。

应注明受试物的名称、来源、批号、含量(或规格)、保存条件、有效期及配制方法等,并提供质量检验报告。

由于中药的特殊性,建议现用现配,否则应提供数据支持配制后受试物的质量稳定性及均匀性。

当给药时间较长时,应考察配制后体积是否存在随放置时间延长而膨胀造成终浓度不准的因素。

如果由于给药容量或给药方法限制,可采用原料药进行试验。

试验中所用溶媒和/或辅料应标明名称、标准、批号、有效期、规格及生产单位。

化学药物:受试物应采用工艺相对稳定、纯度和杂质含量能反映临床试验拟用样品和/或上市样品质量和安全性的样品。

药物安全药理学研究技术指导原则等8项技术指导原则1.基础知识和理论指导:研究人员在进行药理学研究前,应对相关药物的基础知识和理论进行充分了解和掌握。

包括药物的化学结构、作用机制、代谢途径、药物相互作用等信息,以便能更好地设计实验和解释结果。

2.研究设计和实验方案:研究人员应根据研究目的和要求,制定适当的实验设计和方案。

包括选择合适的实验动物、剂量的确定、给药途径和时间的选择、实验组的设置、样本数量的计算等。

3.严格的实验操作:药理学研究需要严格的实验操作,确保实验条件的一致性和可重复性。

研究人员应严格按照实验方案进行实验,遵循实验室操作规程,减少误操作和干扰因素的影响。

4.数据采集和处理:在药理学研究中,研究人员应准确地采集数据,并进行合理的数据处理和分析。

数据采集应注意技术细节,遵循操作规程,确保数据的准确性和可靠性。

数据处理和分析应使用合适的统计方法,根据样本数量选择适当的统计检验,以得出可靠的结论。

5.质量控制和验证:药理学研究应进行质量控制和验证,以确保实验结果的可靠性和有效性。

包括对药品质量的验证、实验设备和试剂的校准、研究人员操作技术的培训和验证等。

6.伦理审查和合规管理:药理学研究需严格遵守伦理审查和合规管理的要求。

涉及动物实验的研究应获得伦理委员会的批准,确保动物福利和伦理标准的保护。

同时,研究人员还需要遵守法律法规,确保研究过程的合法和合规。

7.结果解释和推断:在药理学研究中,研究人员应根据实验结果进行合理的解释和推断。

通过结合实验数据、前期研究和相关文献,提出合理的结论,并根据研究目的给出相应的建议。

8.风险评估和安全预警:药理学研究应进行风险评估和安全预警,提前识别和预防潜在的安全问题。

通过对药物的毒理学和安全性研究,评估药物对人体的毒副作用和潜在风险,并提出必要的安全预警措施和管理建议。

综上所述,药物安全药理学研究技术指导原则包括基础知识和理论指导、研究设计和实验方案、严格的实验操作、数据采集和处理、质量控制和验证、伦理审查和合规管理、结果解释和推断,以及风险评估和安全预警。

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.化学药物长期毒性试验技术指导原则一、概述长期毒性试验(重复给药毒性试验)是药物非临床安全性评价的核心内容,它与急性毒性、生殖毒性以及致癌性等毒理学研究有着密切的联系,是药物从药学研究进入临床试验的重要环节。

在药物开发的过程中,长期毒性试验的目的是通过重复给药的动物试验表征受试物的毒性作用,预测其可能对人体产生的不良反应,降低临床试验受试者和药品上市后使用人群的用药风险。

具体包括以下五个方面:①预测受试物可能引起的临床不良反应,包括不良反应的性质、程度、剂量-反应关系和时间-反应关系、可逆性等;②判断受试物反复给药的毒性靶器官或靶组织;③推测临床试验的起始剂量和重复用药的安全剂量范围;④提示临床试验中需重点监测的指标;⑤还可以为临床试验中的解毒或解救措施提供参考。

必须强调的是,长期毒性试验的最终目的是为临床试验和临床用药服务。

本指导原则旨在为长期毒性试验提供技术参考,同时也希望能够对药品的技术审评工作提供帮助,促进药品审评机构与药品注册申请人之间就长期毒性试验达成更为广泛的共识。

本指导原则为化学药物长期毒性试验的一般性原则,仅代表目前对于长期毒性试验的基本认识,其中的内容不完全是进行药物长期毒性试验时必须完成的内容。

具体药物的长期毒性试验应在本指导原则的基础上,根据药物的自身特点制订试验方案。

二、立题原则药物开发的背景和基础研究资料各不相同,在进行长期毒性试验之前应对药物的已有资料进行综合分析,判断是否可以通过已有资料达到长期毒性试验的目的,为临床试验和临床用药提供支持。

原则上,如果已有资料尚不能达到长期毒性试验的目的,从保证临床用药安全的角度就应该进行长期毒性试验;反之,则可以不必进行长期毒性试验。

三、基本原则(一)试验管理根据《中华人民共和国药品管理法》的规定,药物的长期毒性试验必须执行《药物非临床研究质量管理规范》。

药物安全药理学研究技术指导原则附件1药物安全药理学研究技术指导原则⼀、概述安全药理学(Safety Pharmacology)主要是研究药物在治疗范围内或治疗范围以上的剂量时,潜在的不期望出现的对⽣理功能的不良影响,即观察药物对中枢神经系统、⼼⾎管系统和呼吸系统的影响。

根据需要进⾏追加和/或补充的安全药理学研究。

追加的安全药理学研究(Follow-up Safety Pharmacology Studies):根据药物的药理作⽤、化学结构,预期可能出现的不良反应。

如果对已有的动物和/或临床试验结果产⽣怀疑,可能影响⼈的安全性时,应进⾏追加的安全药理学研究,即对中枢神经系统、⼼⾎管系统和呼吸系统进⾏深⼊的研究。

补充的安全药理学研究(Supplemental Safety Pharmacology Studies):评价药物对中枢神经系统、⼼⾎管系统和呼吸系统以外的器官功能的影响,包括对泌尿系统、⾃主神经系统、胃肠道系统和其他器官组织的研究。

安全药理学的研究⽬的包括以下⼏个⽅⾯:确定药物可能关系到⼈安全性的⾮期望药理作⽤;评价药物在毒理学和/或临床研究中所观察到的药物不良反应和/或病理⽣理作⽤;研究所观察到的和/或推测的药物不良反应机制。

本指导原则适⽤于中药、天然药物和化学药物。

⼆、基本原则(⼀)试验⽅法应根据药物的特点和临床使⽤的⽬的,合理地进⾏试验设计。

选⽤适当的经验证的⽅法,包括科学⽽有效的新技术和新⽅法。

某些安全药理学研究可根据药效反应的模型、药代动⼒学的特征、实验动物的种属等来选择试验⽅法。

试验可采⽤体内和/或体外的⽅法。

(⼆)研究的阶段性安全药理学研究贯穿在新药研究全过程中,可分阶段进⾏。

在药物进⼊临床试验前,应完成对中枢神经系统、⼼⾎管系统和呼吸系统影响的核⼼组合(Core Battery)试验的研究。

追加和/或补充的安全药理学研究视具体情况,可在申报临床前或⽣产前完成。

(三)执⾏GLP的要求药物的安全性评价研究必须执⾏《药物⾮临床研究质量管理规范》(GLP)。

744中国临床药理学杂志第30卷第8期2014年8月(总第178期)对《药物重复给药毒性研究技术指导原则》的解读Interpretations on the content of the Guidance for Repetitive Dose Toxicity Testing收稿日期:2014-07-23修回日期:2014-07-25基金项目:国家“重大新药创制”科技重大专项基金资助项目(2011ZX09304-001)作者简介:笪红远(1961-),男,主任药师,高级审评员,主要从事新药药理毒理评价工作通信作者:笪红远Tel :(010)68585566E -mail :dahy@笪红远,韩玲,王庆利(国家食品药品监督管理总局药品审评中心,北京100038)DA Hong -yuan ,HAN Ling ,WANG Qing -li(Center for Drug Evaluation ,China Food and Drug Administration ,Beijing 100061,China )摘要:2014年,国家食品药品监督管理总局发布了《药物安全药理学研究技术指导原则》等8项技术指导原则,其中包括《药物重复给药毒性研究技术指导原则》,本文介绍该指导原则的起草背景和有关内容解读。

关键词:指导原则;重复给药毒性研究;解读DOI :10.13699/ki.1001-6821.2014.08.028中图分类号:R954文献标志码:C文章编号:1001-6821(2014)08-0744-02Abstract :In 2014,China Food and Drug Administration issued eight guidances on nonclinical safety studies ,which included the Guidance for Repetitive Dose Toxicity Testing.The article introduces the backgroundand the viewpoint.Key words :guidance ;repetitive dose toxicity test ;interpret2014-05,国家食品药品监督管理总局2014年第4号通告《规范和指导药物非临床安全性研究》发布《药物安全药理学研究技术指导原则》等8项技术指导原则,其中包括《药物重复给药毒性研究技术指导原则》。

该指导原则为ICH(人用药品注册技术要求的国际协调会议)三方(欧盟、日本和美国)协调的指导原则。

根据ICH程序,该指导原则由ICH专家工作组(安全性)起草,并提交管理部门讨论协商。

1994年10月27日,在ICH程序的第4阶段会议上,该指导原则被ICH筹备委员会推荐给欧盟、日本和美国的行政管理部门采纳。

1995年3月,该指导原则发布在美国FDA的Federal Register上(60 FR 11264),适用于化学药物和生物制品[医学教育网整理发布]。

1 前言本指导原则所涉及的毒物代谢动力学(毒代动力学)仅与拟开发作为人用的药品有关。

毒代动力学是药代动力学在全身暴露评价中的延伸,为非临床毒性研究的一个组成部分,或为某一特殊设计的支持研究。

研究结果可用于阐明毒理学发现及其与临床安全性的关系(文中其它术语的定义见注释1)。

制定该指导原则是为了使人们理解毒代动力学的意义和应用,指导毒代动力学的试验设计。

本指导原则强调毒性试验需与毒代动力学相结合,这将有助于解释毒理学发现和制定合理的试验设计。

毒代动力学测定通常是结合于毒性研究中,故又被称为“伴随毒代动力学”。

毒性试验的试验程序有助于获得受试动物多剂量的毒代动力学数据。

如果在毒性试验中测定了合适的指标或参数,毒代动力学研究可避免重复的毒性试验。

有时,模拟毒性试验的支持研究也可获得相应的毒代动力学数据。

获取数据的优化设计可以减少试验动物数。

非临床药代动力学和代谢过程的研究,对解释毒理学的发现可能有价值,但毒代动力学数据侧重于新药毒性研究中的动力学。

因此,毒代动力学是非临床试验设计的组成部分,在理解毒性试验结果和临床人体用药风险性、安全性时可提高毒理学资料的价值。

毒代动力学已成为毒性试验的组成部分,成为非临床和临床试验间的桥梁,其研究重点是解释毒性试验结果,而不是为描述受试物的基本药代动力学参数特征。

由于药品开发是在非临床和临床间反馈的动态过程,因此毒代动力学研究无严格的、详细的试验程序,也无必要在全部研究中获取毒代动力学数据,应该科学地判断什么情况下需要进行。

附件6药物毒代动力学研究技术指导原则一、概述毒代动力学研究目的是获知受试物在毒性试验中不同剂量水平下的全身暴露程度和持续时间,预测受试物在人体暴露时的潜在风险(注释1)。

毒代动力学是非临床毒性试验的重要研究内容之一,其研究重点是解释毒性试验结果和预测人体安全性,而不是简单描述受试物的基本动力学参数特征。

毒代动力学研究在安全性评价中的主要价值体现在:(一)阐述毒性试验中受试物和/或其代谢物的全身暴露及其与毒性反应的剂量和时间关系;评价受试物和/或其代谢物在不同动物种属、性别、年龄、机体状态(如妊娠状态)的毒性反应;评价非临床毒性研究的动物种属选择和用药方案的合理性。

(二)提高动物毒性试验结果对临床安全性评价的预测价值。

依据暴露量来评价受试物蓄积引起的靶部位毒性(如肝脏或肾脏毒性),有助于为后续安全性评价提供量化的安全性信息。

(三)综合药效及其暴露量和毒性及其暴露信息来指导人体试验设计,如起始剂量、安全范围评价等,并根据暴露程度来指导临床安全监测。

本指导原则适用于中药、天然药物和化学药物。

生物制品的毒代动力学研究可参考本指导原则(注释2)。

二、基本原则毒代动力学研究需执行《药物非临床研究质量管理规范》(GLP)(注释3)。

毒代动力学试验通常伴随毒性试验进行,常被称为伴随毒代动力学试验。

开展研究时可在所有动物或有代表性的亚组或卫星组动物中进行,以获得相应的毒代动力学数据(注释4)。

三、基本内容(一)暴露量评估毒代动力学试验的基本目的是评估受试物和/或其代谢物的全身暴露量,常通过适当数量的动物和剂量组来开展研究。

伴随毒代动力学研究所用动物数量应保证能获得足够的毒代动力学数据。

由于毒性试验中通常采用两种性别动物,暴露测定也应包括两种性别的动物。

选择单性别动物时应说明理由(注释5)。

暴露评估应考虑以下因素(注释6):血浆蛋白质结合、组织摄取、受体性质和代谢特征的种属差异、代谢物的药理活性、免疫原性和毒理学作用。

国家食品药品监督管理局关于印发手性药物质量控制研究等4个技术指导原则的通知文章属性•【制定机关】国家食品药品监督管理局(已撤销)•【公布日期】2006.12.19•【文号】国食药监注[2006]639号•【施行日期】2006.12.19•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】药政管理正文国家食品药品监督管理局关于印发手性药物质量控制研究等4个技术指导原则的通知(国食药监注[2006]639号)各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局):为科学规范和指导药物研究工作,保证药物研究质量,国家局组织制定了《抗HIV药物非临床药效学研究技术指导原则》、《手性药物质量控制研究技术指导原则》、《药物生殖毒性研究技术指导原则》和《细胞毒类抗肿瘤药物非临床研究技术指导原则》等4个研究技术指导原则,现予发布,请参照执行。

附件:1.抗HIV药物非临床药效学研究技术指导原则2.手性药物质量控制研究技术指导原则3.药物生殖毒性研究技术指导原则4.细胞毒类抗肿瘤药物非临床研究技术指导原则国家食品药品监督管理局二○○六年十二月十九日附件一:抗HIV药物非临床药效学研究技术指导原则一、概述艾滋病的全称是“获得性免疫缺陷综合征”(Acquired immunodeficiency syndrome,AIDS),它是由艾滋病病毒,即“人类免疫缺陷病毒”(Human immunodeficiency virus,HIV)感染而导致的一种传染性疾病。

HIV在分类学上属于逆转录病毒科(Retroviridae)、慢病毒属(Lentivirus)、灵长类慢病毒群(Primate lentivirus group)。

HIV分为二型:HIV-1和HIV-2。

HIV-1为全球性流行,HIV-2主要流行于非洲少数国家。

HIV-1较HIV-2 有更强的传播和致病能力。

由于目前的研究和治疗经验主要针对HIV-1,本指导原则主要涉及抗HIV-1的药物。

ICHS3B现行第四阶段版本1994年10月27日发布按照ICH程序,本指导原则由相应的ICH专家工作组制定,并经各监管方征求了意见。

在ICH进程第四阶段,最终草案被推荐给欧盟、日本和美国的监管机构采纳。

首次编码历史日期新编码2005年11月S3B 指导委员会批准进入第二阶段,并发布以公开征询意见1993年10月27日S3B现行第四阶段版本S3B 指导委员会批准进入第四阶段,并推荐给ICH三方的管理机构采纳1994年10月27日S3B在1994年10月27日ICH指导委员会议上进入ICH进程第四阶段,本指导原则被推荐给ICH三方的监管机构采纳。

前言对一个化合物的吸收、分布、代谢和排泄的全面认知,对阐述药理学和毒理学研究是很重要的。

组织分布研究对于提供化合物和/或代谢产物的分布和蓄积的信息至关重要,特别是与潜在作用部位的相关性;该信息可能有助于毒理学和药理学研究的设计及试验结果的解释。

在欧盟、美国和日本,将单次给药的组织分布研究作为非临床研究的一部分已得到普遍认可。

这些研究通常可提供足够的有关组织分布信息。

对于重复给药的组织分布试验尚无统一的要求。

但可能存在重复给药后的评估可提供重要信息的情况。

本文为何时需考虑进行重复给药的组织分布研究以及如何进行这些研究提供指导。

应考虑进行重复给药的组织分布研究的情况:1.当单次给药的组织分布研究提示,受试物(和/或代谢物)在器官或组织的表观半衰期明显超过其血浆消除相的表观半衰期,同时超过毒性研究给药间隔的两倍,可能进行重复给药的组织分布研究是合适的。

2.在重复给药的药代动力学或毒代动力学研究中,如果循环中的化合物/代谢产物的稳态水平明显高于单次给药动力学所预测的水平,则应考虑进行重复给药的组织分布研究。

3.当观察到对受试物的安全性评价有重要意义的组织病理学改变,而这些改变又可能无法从短期毒性研究、单次给药的组织分布研究和药理学研究预测,重复给药的组织分布可能有助于解释这些发现。