中医针灸治疗痹症.doc

- 格式:doc

- 大小:30.01 KB

- 文档页数:4

中医治疗痹症的方法痹症,作为一类常见的中医疾病,涵盖了多种类型和症状,给患者的生活质量带来了诸多困扰。

痹症可由外邪侵袭、湿气积聚、气血不畅等多种因素引起,其症状多种多样,包括关节疼痛、肿胀、重着、僵硬、麻木等。

为了有效缓解痹症患者的疼痛和不适,中医拥有丰富的治疗方法,其中包括中药治疗、针灸疗法、推拿按摩疗法等。

1、痹症的类型与症状风湿性痹症,作为一种常见的中医病症,通常由外邪侵袭引起,其特征症状显著。

患者常常会感到受累关节肿胀异常,伴随着红热感。

这种热感使得患处常常触摸到明显的温度升高,同时伴随着疼痛的剧烈程度。

关节周围可能会出现红肿、发热的现象,有时甚至会感觉到局部的皮肤发烫。

这些症状在天气变化或寒冷潮湿的环境下往往会加重,令患者的生活质量受到影响。

另外,风湿性痹症还会导致关节的活动受限,尤其是在早晨起床时,患者常感到关节僵硬,难以自由运动。

这种僵硬感往往会随着活动逐渐减轻,但在夜间休息后重新出现。

因此,风湿性痹症的症状往往呈现出昼夜交替、活动与休息交替的规律性变化。

与风湿性痹症不同,寒湿性痹症的特征症状主要与寒湿邪气的侵袭有关。

患者往往感到受累的肌肉和关节沉重、麻木,同时伴有冷痛的感觉。

这种冷痛感可能会逐渐扩散,使患者感到不适。

湿气的感觉也常常伴随着这种类型的痹症,患者可能描述感觉到湿气从体内升腾而上,增加了不适程度。

局部表现方面,寒湿性痹症的患者常感到关节明显僵硬,这种僵硬感可能在天气潮湿或清晨更为显著。

关节周围可能会有肿胀感,但与风湿性痹症不同,这种肿胀往往不伴随着红热感,而更多地表现为沉闷和不适。

湿热性痹症则呈现出一些独特的特征症状。

这种类型的痹症通常伴随着湿热的双重侵袭。

患者可能会感到受累关节非常肿痛,同时出现红肿热痛的症状。

局部可能会有皮肤瘙痒感,甚至形成疮疡。

这些症状往往会令患者感到不适和痛苦。

在湿热性痹症中,关节常出现明显的红肿现象,这与湿热的影响有关。

患者可能会感到关节灼热,有时伴随着明显的胀痛感。

1、张某,女,48岁,全身关节疼痛1月余,痛无定处,关节屈伸不利,恶寒、恶风、舌淡苔薄、脉浮、给予正确诊断及针灸治疗诊断:痹症(行痹)处方:曲池丄 ?血海〇双(膈腧〇双) ?合谷丄太冲丄 ??三阴交丨 ?阳陵泉丨 ?阿是穴〇留针20分钟 ?3天/次 ??30天/疗程1、王某,女 31岁。

患者于去年春季感受风寒后,自觉各个小关节疼痛,痛定无处,尤以手指关节疼痛为甚,逐渐出现肘、膝关节疼痛。

曾在医院诊断为类风湿性关节炎,现症,指关节轻度肿大,拘紧,膝关节活动不利,活动后踢腿更甚。

全身关节痛无定处,伴有疲乏、面色萎黄、自汗。

请给予正确的诊断处方。

诊断:痹症(行痹、痛痹)处方:主穴膝眼丄(或膝阳关)八邪丄 ??曲池丄配穴阿是穴〇 ?、合谷丨 ?、太冲丨、足三里丅(脾俞、胃俞)、阳陵泉丄2、李某,男 36岁。

左侧膝关节红肿疼痛2周,不能行走,伴发热、口苦、咽干、尿黄等症,经检查诊断为急性风湿性关节炎,请给予正确的诊断处方。

诊断:痹症(行痹)处方:曲池丄〇 ?血海丨 ?合谷丄太冲丄 ??三阴交丨 ?阳陵泉丨 ?阿是穴〇留针20分钟 ?每5分钟行一次针 ?一天一次 ?5次为一疗程3、李某,男 37岁。

2小时前搬运东西时不慎扭伤腰部,疼痛剧烈,不能俯仰。

检查腰部肌肉发紧,可触及条索状物,压痛明显,不但红肿,俯仰活动受限。

请给予正确的诊断及最佳的针灸处方。

诊断:腰痛(淤血腰痛)处方:后溪透劳宫 ??阿是穴↓ ?委中↓留针20分钟 ?活动 ?起针后腰部阿是穴拔罐 ?每日一次 ?3-5次一疗程2、刘某,33岁,三年前收割水稻,遭雨淋受凉后,出现腰部酸痛发凉,气候有变化时加俱,症状时好时坏,两天前因劳累过度,疼痛加剧,腰部不能俯仰,下床困难,痛连下肢诊断:腰痛 ?(寒湿腰痛、瘀血腰痛)主穴:腰阳关丄 ?肾俞丨 ?大肠俞丨阿是穴↓〇配穴:环跳丄 ?隔俞丨 ??命门△3 ?远端 ?委中丨或昆仑丨 ??阴陵泉丨每天一次 ?10次一疗程4、王某,男 32岁。

中医针灸治疗膝痹[摘要]黑哥从事针灸临床治疗近三十年余载,善用"通督升阳针法‘‘治疗风寒湿邪所致的痹症。

临证选穴重视辨证,强调配伍;取穴精当,注重手法;不仅能够明显缓解症状,而且可以改善机能状态,真正达到标本兼治。

本文从手法,针法,药物来辨证施治。

治疗痹症的临床经验,针灸临床治疗思路与方法。

黑哥--苏秀建,男,河南开封,中医世家,自幼学习中医针灸医术,学成后一直从事针灸临床工作。

黑哥近三十年余载的针灸临床,勤求古训、博采众长,继承历代传承的宝贵诊疗经验,并且在不断的实践中,汲取精髓、勇于创新,不断总结和完善家传手法,使其逐渐系统化和理论化,最终形成了自己独特的学术体系与针刺手法,可谓学验俱丰。

在针灸临证时,以"通督升阳针法''作为治疗法则治疗疑难杂症,并且手法排出风寒湿,学位按摩等具体操作手法因人、因病而异。

重视机制,审证求因。

痹者,闭塞不通也。

苗着,水能到达天地里是能生长为苗,如果水不能到达天地是长不出来苗木的,这个就成痹了,为何到达不了田地里的原因?就是风寒湿在作怪,那为何风寒湿如何作怪?想解决这个就要知道风寒湿的来源,知道来源了,那为何风寒湿如何作怪?风寒湿来源于哪里?风寒是来源于先天:身体发肤受子于父母,这决定与父母的身体素质,不能改变,有赖后天调理。

2,风寒湿来源后天—,喂养不当:二,自身生活习惯:三,痹症是指感受风寒湿等邪气,导致脏腑经络气血闭阻不通,引起以肢体关节疼痛酸楚、麻木沉重以及脏腑功能障碍、气机升降出入不畅为特点的一类临床常见病证[1 ]。

古今医家对于痹症的认识大体一致,风寒湿邪侵袭所致,正如《素问•痹论》曰:"风寒湿三气杂至,合而为痹也,其风气胜者为行痹;寒气胜者为痛痹;湿气胜者为着痹也八。

痹症多属本虚标实、虚实夹朵,多因中老年人肝肾亏损、气血不足导致关节筋骨无以濡养,进而出现活动不利、关节疼痛等症状,与此同时,乂受风寒湿邪侵袭,乘虚而入,引发疾病,正如《内经》所云: "邪之所凑,其气必虚=由此可见,正虚卫外不固是痹症发生的内在基础,感受外邪侵袭为引发疾病的外在条件,因此强调临证时应重视机制,内外兼治。

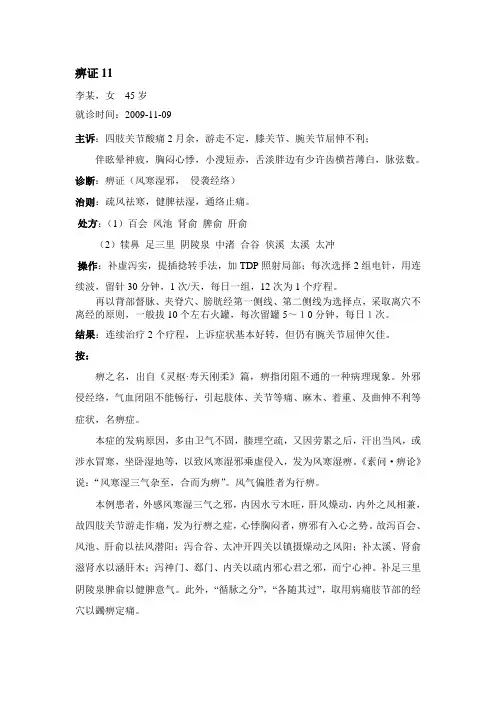

痹证11李某,女45岁就诊时间:2009-11-09主诉:四肢关节酸痛2月余,游走不定,膝关节、腕关节屈伸不利;伴眩晕神疲,胸闷心悸,小溲短赤,舌淡胖边有少许齿横苔薄白,脉弦数。

诊断:痹证(风寒湿邪,侵袭经络)治则:疏风祛寒,健脾祛湿,通络止痛。

处方:(1)百会风池肾俞脾俞肝俞(2)犊鼻足三里阴陵泉中渚合谷侠溪太溪太冲操作:补虚泻实,提插捻转手法,加TDP照射局部;每次选择2组电针,用连续波,留针30分钟,1次/天,每日一组,12次为1个疗程。

再以背部督脉、夹脊穴、膀胱经第一侧线、第二侧线为选择点,采取离穴不离经的原则,一般拔10个左右火罐,每次留罐5~10分钟,每日1次。

结果:连续治疗2个疗程,上诉症状基本好转,但仍有腕关节屈伸欠佳。

按:痹之名,出自《灵枢·寿天刚柔》篇,痹指闭阻不通的一种病理现象。

外邪侵经络,气血闭阻不能畅行,引起肢体、关节等痛、麻木、着重、及曲伸不利等症状,名痹症。

本症的发病原因,多由卫气不固,腠理空疏,又因劳累之后,汗出当风,或涉水冒寒,坐卧湿地等,以致风寒湿邪乘虚侵入,发为风寒湿痹。

《素问·痹论》说:“风寒湿三气杂至,合而为痹”。

风气偏胜者为行痹。

本例患者,外感风寒湿三气之邪,内因水亏木旺,肝风燥动,内外之风相兼,故四肢关节游走作痛,发为行痹之症,心悸胸闷者,痹邪有入心之势。

故泻百会、风池、肝俞以祛风潜阳;泻合谷、太冲开四关以镇摄燥动之风阳;补太溪、肾俞滋肾水以涵肝木;泻神门、郄门、内关以疏内邪心君之邪,而宁心神。

补足三里阴陵泉脾俞以健脾意气。

此外,“循脉之分”,“各随其过”,取用病痛肢节部的经穴以蠲痹定痛。

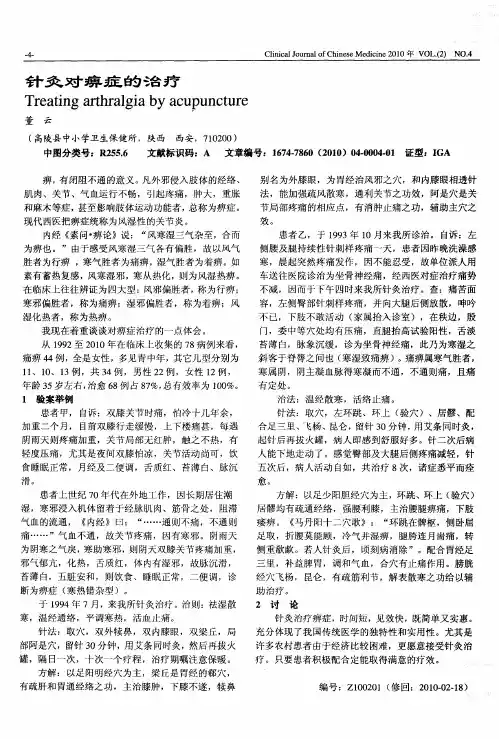

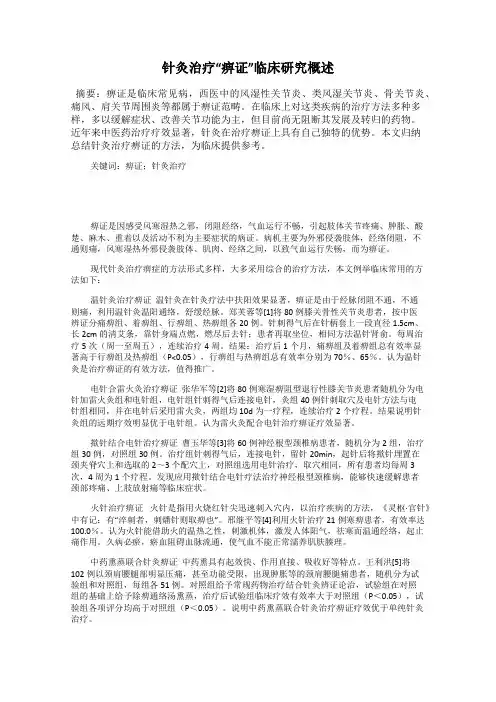

针灸治疗“痹证”临床研究概述摘要:痹证是临床常见病,西医中的风湿性关节炎、类风湿关节炎、骨关节炎、痛风、肩关节周围炎等都属于痹证范畴。

在临床上对这类疾病的治疗方法多种多样,多以缓解症状、改善关节功能为主,但目前尚无阻断其发展及转归的药物。

近年来中医药治疗疗效显著,针灸在治疗痹证上具有自己独特的优势。

本文归纳总结针灸治疗痹证的方法,为临床提供参考。

关键词:痹证;针灸治疗痹证是因感受风寒湿热之邪,闭阻经络,气血运行不畅,引起肢体关节疼痛、肿胀、酸楚、麻木、重着以及活动不利为主要症状的病证。

病机主要为外邪侵袭肢体,经络闭阻,不通则痛,风寒湿热外邪侵袭肢体、肌肉、经络之间,以致气血运行失畅,而为痹证。

现代针灸治疗痹症的方法形式多样,大多采用综合的治疗方法,本文例举临床常用的方法如下:温针灸治疗痹证温针灸在针灸疗法中扶阳效果显著,痹证是由于经脉闭阻不通,不通则痛,利用温针灸温阳通络,舒缓经脉。

郑芙蓉等[1]将80例膝关骨性关节炎患者,按中医辨证分痛痹组、着痹组、行痹组、热痹组各20例。

针刺得气后在针柄套上一段直径1.5cm、长2cm的清艾条,靠针身端点燃,燃尽后去针;患者再取坐位,相同方法温针肾俞。

每周治疗5次(周一至周五),连续治疗4周。

结果:治疗后1个月,痛痹组及着痹组总有效率显著高于行痹组及热痹组(P<0.05),行痹组与热痹组总有效率分别为70%、65%。

认为温针灸是治疗痹证的有效方法,值得推广。

电针合雷火灸治疗痹证张华军等[2]将80例寒湿痹阻型退行性膝关节炎患者随机分为电针加雷火灸组和电针组,电针组针刺得气后连接电针,灸组40例针刺取穴及电针方法与电针组相同,并在电针后采用雷火灸,两组均10d为一疗程,连续治疗2个疗程。

结果说明针灸组的远期疗效明显优于电针组。

认为雷火灸配合电针治疗痹证疗效显著。

揿针结合电针治疗痹证曹玉华等[3]将60例神经根型颈椎病患者,随机分为2组,治疗组30例,对照组30例。

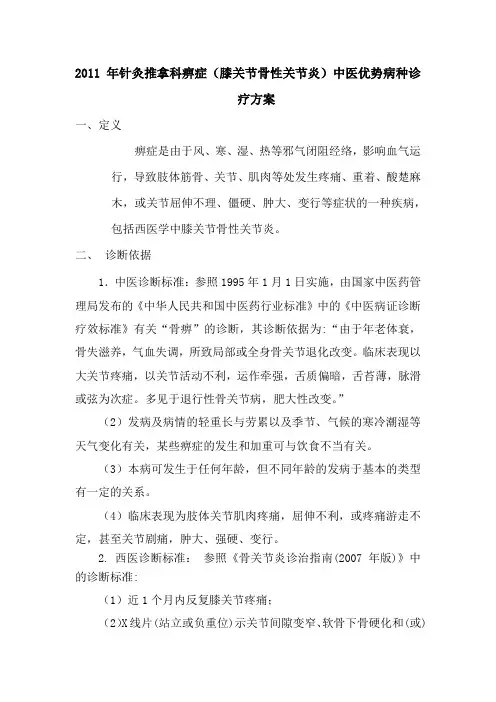

2011年针灸推拿科痹症(膝关节骨性关节炎)中医优势病种诊疗方案一、定义痹症是由于风、寒、湿、热等邪气闭阻经络,影响血气运行,导致肢体筋骨、关节、肌肉等处发生疼痛、重着、酸楚麻木,或关节屈伸不理、僵硬、肿大、变行等症状的一种疾病,包括西医学中膝关节骨性关节炎。

二、诊断依据1.中医诊断标准:参照1995年1月1日实施,由国家中医药管理局发布的《中华人民共和国中医药行业标准》中的《中医病证诊断疗效标准》有关“骨痹”的诊断,其诊断依据为:“由于年老体衰,骨失滋养,气血失调,所致局部或全身骨关节退化改变。

临床表现以大关节疼痛,以关节活动不利,运作牵强,舌质偏暗,舌苔薄,脉滑或弦为次症。

多见于退行性骨关节病,肥大性改变。

”(2)发病及病情的轻重长与劳累以及季节、气候的寒冷潮湿等天气变化有关,某些痹症的发生和加重可与饮食不当有关。

(3)本病可发生于任何年龄,但不同年龄的发病于基本的类型有一定的关系。

(4)临床表现为肢体关节肌肉疼痛,屈伸不利,或疼痛游走不定,甚至关节剧痛,肿大、强硬、变行。

2.西医诊断标准:参照《骨关节炎诊治指南(2007年版)》中的诊断标准:(1)近1个月内反复膝关节疼痛;(2)X线片(站立或负重位)示关节间隙变窄、软骨下骨硬化和(或)囊性变、关节缘骨赘形成;(3)关节液(至少2次)清亮、勃稠,wBc<2000个/ml;(4)中老年患者(多40岁);(5)晨僵感30min、活动时有骨摩擦音(感)。

(6)综合临床、实验室及X线检查,可诊断为膝骨关节炎。

三、辨证分型1、风寒湿痹(1)行痹:肢体关节、肌肉疼痛酸楚,屈伸不利,可涉及肢体多个关节,疼痛呈游走性,初起可见恶风、发热等表证。

舌苔薄白,脉浮或浮缓。

(2)痛痹:肢体关机疼痛,痛势较剧,部位固定,遇寒则痛甚,得热则痛缓,关节屈伸不利,局部皮肤或有寒冷感。

舌质淡,舌苔薄白,脉弦紧。

(3)着痹:肢体关节肌肉酸楚、重着、疼痛,肿胀散漫,关节活动不利,肌肤麻木不仁。

痹症寒湿痹阻型中医治疗方剂痹症是指由于人体正气不足,风寒湿热等邪气侵袭人体,引起气血不畅、经络受阻,导致肢体关节疼痛、肿胀、活动不利等症状的一种疾病。

其中,寒湿痹阻型痹症是指由于寒湿之邪侵入人体,导致气血不畅、经络受阻,出现肢体关节冷痛、沉重、活动受限等症状的一种痹症。

中医治疗痹症的方法主要包括药物治疗、针灸治疗、推拿按摩等。

下面将介绍几种中医治疗寒湿痹阻型痹症的方剂及治疗方法。

一、中药方剂独活寄生汤独活寄生汤是一种常用的治疗痹症的中药方剂,适用于寒湿痹阻型痹症。

该方由独活、寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、桂心、防风、川芎、人参、甘草等中药组成,具有祛风除湿、补益肝肾、活血通络的功效。

附子汤附子汤是一种温阳散寒、除湿止痛的中药方剂,适用于寒湿痹阻型痹症。

该方由附子、茯苓、人参、白术、芍药等中药组成,具有温阳散寒、除湿止痛、补益气血的功效。

防己黄芪汤防己黄芪汤是一种治疗痹症的中药方剂,适用于湿邪偏重的痹症。

该方由防己、黄芪、白术、甘草等中药组成,具有祛风除湿、益气健脾的功效。

二、针灸治疗针灸治疗是一种通过刺激穴位调节人体气血和经络的方法,可以有效地缓解痹症患者的疼痛和活动不利等症状。

针灸治疗可以结合上述的中药方剂一起使用。

常用的针灸治疗方法包括:温针灸温针灸是一种通过在穴位上施加艾灸,使热量逐渐渗透到体内,从而达到温通经络、祛风除湿的目的。

常用的穴位包括足三里、曲池、合谷等。

火针治疗火针治疗是一种通过用火针在穴位上迅速刺入,刺激穴位,从而达到温通经络的目的。

常用的穴位包括阿是穴、局部压痛点等。

三、推拿按摩推拿按摩是一种通过手法作用于穴位和经络,促进气血运行,缓解痹症患者疼痛和活动不利等症状的方法。

常用的推拿按摩方法包括:揉法揉法是一种通过手掌或手指在肌肉上作圆形或螺旋形的揉动,以缓解肌肉紧张和疼痛的方法。

常用的穴位包括足三里、曲池等。

推法推法是一种通过手掌或手指在肌肉上作直线推动的方法,可以促进气血运行,缓解疼痛和活动不利等症状。

痹症中医诊疗方案痹症是中医学中的一类病症,主要表现为肢体或关节疼痛、麻木、活动受限等症状。

中医学认为,痹症多与气滞血瘀、寒湿痰浊、脾胃失调等有关,治疗痹症需要综合考虑人体的体质、病因、病机等因素,制定个体化的诊疗方案。

一、辨证分型1.气滞血瘀型:主要表现为疼痛固定、较重、不适于按摩、活动受限,舌质紫暗、苔薄白,脉弦细。

2.寒湿痰浊型:主要表现为关节疼痛、酸胀、肿胀、活动不便,舌苔白腻,脉濡。

3.脾胃失调型:主要表现为肌肉酸软无力、四肢困重、食欲减退、腹胀、便溏,舌苔薄白,脉缓。

二、治疗原则根据不同的辨证分型,制定相应的治疗原则:1.气滞血瘀型:疏肝理气,活血化瘀。

可采用香附、川芎、丹参、当归等药物,促进气机畅通,活血化瘀,缓解疼痛。

2.寒湿痰浊型:祛寒湿,化痰滞。

可选用艾叶、独活、荆芥、半夏等药物,驱寒湿,化痰浊,舒缓疼痛。

3.脾胃失调型:健脾化湿,调理脾胃。

可以用党参、白术、茯苓、陈皮等药物,健脾化湿,调理脾胃,增强体质。

三、具体方案1.气滞血瘀型方案:[方名]活血化瘀汤[组成]川芎、丹参、赤芍、香附、桃仁、红花、郁金、生地等。

[用法]上述药物洗净,加水煮沸后改小火煎煮30分钟,分2次服用。

每日1剂,连服7天。

2.寒湿痰浊型方案:[方名]祛寒湿散[组成]艾叶、独活、荆芥、僵蚕、半夏等。

[用法]上述药物洗净,研磨成粉末状,每次取5克,加入200ml开水冲泡后饮用。

每日2次,早晚饭后服用,连服10天。

3.脾胃失调型方案:[方名]健脾养胃汤[组成]党参、白术、茯苓、陈皮、山药、炙甘草等。

[用法]上述药物洗净,加水煮沸后改小火煎煮30分钟,分2次服用。

每日1剂,连服7天。

四、辅助疗法1.中医按摩:可以采用推拿、拔罐等手法,促进气血循环,缓解疼痛。

推拿按摩一般每次20-30分钟,每天进行2-3次,拔罐可每周1-2次,每次15-20分钟。

2.针灸疗法:适用于局部疼痛较重或病情较久的患者。

可以选择针刺、温针、电针等疗法,每次疗程一般为10-15次,每周1-2次。

中医治疗风寒湿痹症医案

患者:女,45岁,风寒湿痹症状已有3年,主要表现为四肢酸痛、关节僵硬、活动不便,尤其在天气转冷时症状加重。

尝试过一些西药治疗,但疗效欠佳。

中医诊断:风寒湿痹

治疗方案:

1. 中药治疗:

方剂名称:四逆益母草汤

组成:益母草、草果、川椒、桂枝、防风、羌活、苍术、细辛、独活、没药、白芍、当归、炙甘草

功效:温经散寒、活血祛湿、化瘀止痛

用法用量:煎服,每日3次,每次10克

2. 针灸治疗:

选穴:本案以梁丘、足三里、背白、委中、神门、曲池、太渊等穴位为主

操作技法:温针法、留针法、扣针法,每次20分钟,每周2次

3. 调养生活习惯:

保持适当锻炼,每天进行适量的各种关节活动以保持关节灵活性。

避免受寒,保持室内空气流通,保持适当的室内温度。

饮食上避免辛辣刺激性食物和寒凉食物,多食用温热食物,如姜、蒜、桂皮等。

定期按摩患处,促进血液循环。

随访及疗效评估:

每周随访一次,观察症状变化。

根据患者的临床反应进行调整治疗方案。

评估疗效:疼痛减轻、关节活动度增加、患者自觉症状减轻。

预后及注意事项:

综合治疗通常需要一段时间,需患者坚持治疗。

患者在治疗期间应避免受风受寒,保持室内温暖。

如果症状加重或出现其他不适,应及时就医。

《内经》针灸治疗痹症的论述

中医不仅是仲景于公元前220年所创立,更有悠久的历史。

自古以来,它毫无疑问是中国传统医学体系的核心。

它将医学的知识和哲学的思想紧密地结合在一起,以满足人们的健康需求,是中国医学治未病的传统。

《内经》是中国医学的宗祖和核心,也是中国传统医学的经典杰作,为中医向外国的扩张和发展奠定了坚实的基础。

痹症是中医学中比较常见的慢性疾病,多见于风湿病、神经系统疾病等诸多情况。

痹症患者通常会出现肌肉僵硬、痛感、麻木等症状,一般可以通过中药、按摩等治疗,但是效果并不是很理想,所以显得有些难以治愈。

然而,中医的针灸治疗却可以更有效地治疗痹症。

《内经》中提到,痹症是由“气滞”造成的,可以通过针灸治疗,来调整人体内部气血的循环,进而改善和治疗痹症。

针灸治疗痹症有三大优势:第一,针灸治疗可以有效地改善痹症患者的症状,减轻肢体僵硬、痛感等症状,从而达到治疗痹症的目的;第二,针灸治疗可以调节人体内部的气血循环,促进病症的恢复;第三,针灸治疗的过程不会产生任何副作用,安全性也很高。

中医《内经》中还有许多有关针灸治疗痹症的指南,其中包括:针灸的方法有内关法和外关法,在穴位的选择上要注意脉络,在针刺深度上要有适当的把握,在针刺时间上要有适当的控制。

此外,针灸治疗痹症还可以配合中药治疗,加强治疗效果。

总之,《内经》中提到的针灸治疗痹症的方法,虽然古老,但所涉及的理论仍然非常有效,今天还可以在临床中使用。

因此,针灸治

疗痹症仍然是中医学的一项重要技术,必须运用正确的穴位、针刺技术和中药调理,才能达到治疗的最佳效果。

痹症治疗方案痹症,是指由于寒湿、风寒、风湿等原因引起的肢体麻木、疼痛、活动受限等症状。

痹症对患者的健康和生活质量造成了很大的影响,因此寻求有效的治疗方案是患者的迫切需求。

本文将介绍一些常见的痹症治疗方案,以帮助患者更好地管理和缓解痹症。

一、中药治疗中医药在治疗痹症方面有着丰富的经验和较为系统的理论体系。

中药治疗可以根据患者的具体症状和体质进行个体化的调配,以达到温通经络、祛风除湿、活血止痛的效果。

常用的中药包括乌药、羌活、桑寄生、肉桂等,可以通过药物煎煮、外敷或者药物熏蒸等方式进行应用。

二、针灸治疗针灸作为中医传统疗法的代表之一,在痹症治疗中也有着广泛的应用。

通过在特定的经络穴位上刺激,促进气血流通,调整体内的阴阳平衡,改善痹症症状。

常用的针灸手法包括温针、络针、透针等,可以同时结合热敷、艾灸等辅助疗法,以增强治疗效果。

三、物理疗法物理疗法是指利用物理方法对痹症进行治疗的方法,常见的包括电疗、热疗、磁疗等。

电疗包括电针疗法、电磁疗法等,可以通过电流的刺激来改善痹症患者的症状。

热疗通过热敷、温泉浴等方式,能够起到温通经络、疏散寒湿的作用。

磁疗则是利用磁场的作用来改善痹症患者的症状,可以通过佩戴磁石或者进行磁疗仪器治疗来实现。

四、运动疗法适度的运动对于痹症的治疗和康复也具有积极的作用。

常见的运动疗法包括温和的伸展运动、柔软脊椎法、气功、太极拳等。

这些运动可以通过舒展肌肉、调整关节活动范围,改善血液循环和气血运行,从而缓解痹症的症状。

五、饮食调理在日常饮食中,合理的调节也可以帮助痹症患者改善症状。

食物中的一些特定成分,如姜、大蒜、辣椒等具有温通经络、祛风除湿的作用,可以适量地加入到饮食中。

同时,避免食用过重、过油腻的食物,减少寒凉食物的摄入,有助于改善寒湿痹症的症状。

综上所述,痹症的治疗方案包括中药治疗、针灸治疗、物理疗法、运动疗法和饮食调理等多种方法。

针对不同的症状和个体情况,可以结合应用多种治疗手段,以达到最佳的治疗效果。

针灸治疗学精华第一章内科病症第一节痹症肩部:肩髃肩髎臑俞加减:早期:太冲、XXX;后期:血海、三阴交、太溪肘部:曲池天井尺泽少海小海腕部:阳池外关XXX腕骨脊背:大椎身柱腰阳关夹脊髀部:环跳居髎秩边股部:伏免殷门承扶风市阳陵泉膝部:膝眼梁丘阳陵泉膝阳关踝部:申脉照海昆仑丘墟加减:行痹:XXX、血海痛痹:肾俞、XXX第五节中风⑴中经络:内关极泉尺泽委中三阴交足三里加减:肝阳暴亢:太冲、太溪风痰阻络:丰隆、合谷痰热腑实:曲池、内庭、丰隆气虚血瘀:气海、血海阴虚风动:太溪、风池着痹:阴陵泉、足三里热痹加大椎、曲池各部位:均可加阿是穴附股外侧皮神经炎处方:风市环跳伏兔血海阿是穴加减:腰椎病变或腰大肌榨取引发者:腰夹脊、大肠俞。

第二节腰痛委中肾俞大肠俞腰阳关阿是穴加减:寒湿腰痛:灸大椎;瘀血腰痛:隔俞;肾虚腰痛:灸命门第三节坐骨神经痛⑴足太阳经型:环跳阳陵泉秩边承XXX⑵足少阳经型:环跳阳陵泉风市膝阳关阳辅悬钟足临泣加减:有腰骶部疼痛者:肾俞、大肠俞、腰阳关、腰夹脊、阿是穴;与天气变化有关者:灸大椎、阿是穴;气滞血瘀者:膈俞、合谷、太冲第四节痿证上肢:肩髃曲池手三里合谷外关颈、胸夹脊下肢;髀关伏兔足三里丰隆风市阳陵泉三阴交腰夹脊加减:肺热津伤:鱼际、尺泽、肺俞;湿热浸淫:阴陵泉、中极;脾胃健壮:脾俞、胃俞、章门、中脘;肝肾亏虚:肝俞、肾俞、太冲、太溪附神经末梢炎上肢:曲池合谷手三里外关八邪下肢:伏兔足三里丰隆环跳风市阳陵泉八风口角歪斜:颊车、地仓上肢不遂:肩髃、手三里、合谷下肢不遂:环跳、阳陵泉、阴陵泉、风市头晕:风池、完骨、天柱足内翻:绝骨、纠内翻、XXX透照海足外翻:中封、太溪、纠外翻足下垂:解溪、胫上便秘:丰隆、支沟尿失禁、尿潴留:中极、曲骨、XXX。

⑵中脏腑:水沟素髎百会内关加减:闭证:十宣、合谷、太冲脱证:关元、气海、神阙呼吸衰竭:气舍第六节面瘫处方:阳白四白颧髎颊车地仓翳风合谷加减:风寒证:风池;风热证:曲池抬眉艰巨:攒竹鼻唇沟变浅:迎香人中沟歪斜:水沟;颏唇沟歪斜:承浆规复期:足三里附面肌痉挛处方:翳风攒竹太阳颧髎合谷加减:风寒阻络:风池风热袭络:曲池、内庭虚风内动:太溪、三阴交第七节三叉神经痛处方:四白下关地仓攒竹合谷内庭太冲加减:眼支痛:丝竹空、阳白上颌支痛:颧髎、迎香;下颌支痛:承浆、颊车、翳风风寒:列缺风热曲池、外关气血瘀滞:内关、三阴交第八节头痛⑴XXX头痛:印堂上星阳白攒竹透鱼腰及丝竹空合谷内庭⑵少阳头痛:太阳丝竹空角孙率谷风池外关足临泣⑶太阳头痛:天柱风池后溪申脉昆仑风池⑷厥阴头痛:XXX太冲行间太XXX⑸偏正头痛:印堂太阳头XXX白合谷内庭外关足临泣⑹全头痛:百会印堂太阳头维阳白合谷风池外关加减:外感XXX:风池、风门,风寒:灸大椎、风热:针泻曲池风湿:针泻三阴交痰浊上扰:丰隆、足三里气滞血瘀:合谷、太冲、XXX气血不足:气海、血海、足三里肝阳上亢治同厥阴头痛;各部头痛:均可加阿是穴。

针灸如何辨证治疗痹证?痹症通常是因为患者身体因为受到湿热或是风寒等邪气入侵而导致的机体经络不通畅、血液与气机出现运行障碍,进而使得患者关节、肌肉和筋骨出现酸痛、肿胀或是麻木等症状。

严重还会导致患者出现四肢无法屈伸、肢体萎缩甚至瘫痪。

痹症是中医领域的一种病症,在现代医学中,该疾病常见于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、痛风等疾病。

由于患者气血闭阻不畅,引起关节、肢体等处出现酸、痛、麻、重及屈伸不利等症状,所以针对痹症的治疗,会以疏通经络为核心,运用针灸的方式为患者实施治疗。

作为临床中医常见的病症,痹症比较难治愈,并且很容易出现反复。

在过去,痹症治疗主要运用中医药来治疗,随着医学水平的不断提升,现阶段痹症治疗会将针灸和中医药相结合进行治疗,不仅可以提升临床治疗疗效,还可以改善预后。

但是在治疗过程中,应当注重辨证论治,可采用针灸治疗配合药物外敷内服,以取得不错治疗效果。

在《针灸聚英》中就曾提到:“扁鹊有言:疾在腾理,熨熵之所及;在血脉,针石之所及;其在肠胃,酒醪之所及。

是针、灸、药三者得兼,而后可与言医。

可与言医者,斯周官之十全者也.......针、灸、药因病而施者,医之良也。

”一、痹症分类及临床表现临床上对于痹症主要围绕病因和病位来进行分类。

以病因来进行分类,可以将痹症分为四种:其一,因寒邪入侵而引发的痹病,这种痹症在临床表现为肢体剧烈疼痛;其二,因风邪入侵而引发的痹病,这种痹病临床表现为疼痛症状呈现出游走性,也可被称之为行痹;其三,因受湿邪入侵而引发的痹病,这种痹病主要呈现出四肢酸痛症状;其四,热痹。

热痹通常发病比较急,患者表现出肿痛和灼热的症状。

以病位来进行分类,可以将按照五体和五脏进行划分。

其中五体中,皮痹主要是指肌肤出现疼痛或是麻木症状;肌痹主要是指肌肉出现酸痛症状;筋痹表现为筋痛拘急,难以伸屈;脉痹主要是因为患者血脉而引发的疼痛;骨痹表现为骨关节酸痛,无法举重物。

如果痹症发病时间比较久,没有得到及时治疗,邪气就迁延至患者脏腑,临床上出现五脏病症为特点的痹病为称之为五脏痹。

痹证是由风、寒、湿、热等病邪引起,以肢体关节肌肉酸痛、麻木、重

着、屈伸不利或关节灼热、肿大等为主症的一类病症。

古代痹证的概念比较广

泛,包括肢体痹和内脏痹。

本节主要讨论肢体的痹证。

常见于西医学的风湿性关节炎、风湿热、类风

湿性关节炎、骨性关节炎等病。

本病与外感风、寒、湿、热等邪及人体正气不

足有关。

风、寒、湿、热之邪侵入机体,痹阻关节肌肉经络,导致气血痹阻不

通,产生本病。

正如《素问·痹论》所说:

“风寒湿三气杂至,合而为痹也”。

根据感受邪气的相对轻重,常分为行痹(风痹)、痛痹(寒痹)、着痹(湿痹);若感受热邪,留注关节,或素体阳

盛、阴虚火旺,复感风寒湿邪,邪从热化,可见关节红肿热痛兼发热,为热痹。

【临床表现】本病以关节肌肉疼痛、屈伸不利等为主症。

风湿性关节炎急性期常

有发热及游走性、不对称性关节红、肿、疼痛,特别是膝、肘、腕及踝关节,一

般 1~4 周内症状消失,不留后遗症,但常反复发作。

实验室检查可有血沉加快、

抗链球菌溶血素“O阳”性。

类风湿性关节炎常累及手足小关节,以关节肿痛、

活动受限、“晨僵”为特点。

大多数呈对称性、游走性多关节炎,伴关节腔内

渗液,近端指关节常呈棱形肿胀,最终导致关节僵硬、畸形,症状缓解

与反复呈多次交替发作,本病可破坏骨质。

实验室检查类风湿因子(RF)阳性占 80%。

骨性关节炎以关节软骨退行性变及关节韧带附着处骨质增生为特点。

X 线检查可见关节边缘尖锐,有唇样骨刺或骨桥形成,关节间隙不匀称、狭窄等。

1.行痹(风痹)疼痛游走,痛无定处,时见恶风发热,舌淡、苔薄白,脉浮。

2.痛痹(寒痹)疼痛较剧,痛有定处,遇寒痛增,得热痛减,局部皮色不红,触之不热,苔薄白,脉弦紧。

3.着痹(湿痹)肢体关节酸痛,重着不移,或有肿胀,肌肤麻木不仁,阴

雨天加重或发作.苔白腻,脉濡缓

4.热痹关节疼痛,局部灼热红肿,痛不可触,关节活动不利,可累及多个关节:

伴有发热、恶风、口渴烦闷。

苔黄燥,脉滑数。

【治疗方法】

1.基本治疗治则:

通经活络止痛,行痹兼活血祛风,痛痹兼温经散寒,着痹兼除湿化浊,热痹兼清热消肿;行痹、痛痹、着痹针灸并用,泻法;热痹只针不灸,泻法。

处方:

局部取穴并根据部位循经选穴。

肩部:

肩髃肩髎臑 xx 肘部:

曲池天井尺泽xxxx腕部:

阳池 xx 腕骨脊背:

大椎身柱腰阳关夹脊髀部:

环跳居髎秩边股部:

伏免殷门承 xx 市 xx 膝部:

膝眼 xxxx膝阳关踝部:

申脉照海 xx 丘墟方义:

病痛局部取穴及循经选穴可疏通经络气血,使营卫调和而风、寒、湿、热等邪无所依附,“通则不痛”,痹痛遂解。

加减:

行痹加膈俞、血海活血调血,遵“治风先治血,血行风自灭”之义;痛痹加肾俞、关元温补阳气、祛寒外出;着痹加阴陵泉、足三里健脾除湿;热痹加大椎、曲池清泻热毒;各部位均可加阿是穴。

操作:

各部脑穴常规针刺。

大椎、曲池可点刺出血;肾俞、关元用灸法或温针灸法。

2.其他疗法( l)皮肤针:

用皮肤针重叩脊背两侧和关节病痛部位,使出血少许并加拔火罐。

( 2)电针:

针刺得气后,接通电针仪,用连续波刺激10~20 分钟。

(3)穴位注射:

选用当归、防风、威灵仙等注射液,在病痛部位选穴,每穴注人

0.5~l ml。

注意勿注入关节腔内。

每隔1~3 日注射 l 次。

【验案举例】

姚某,男, 39 岁。

患者自述两膝关节疼痛肿胀不断加重已近月余,坐卧均痛,屈伸不利,步履艰难,夜不能寐,甚则不敢站立。

近 2 日来,两手腕关节及腰部均有痛感。

诊断为“痛痹”。

取梁丘、膝眼、阳陵泉、足三里、阳池、合谷、肾俞、气海俞等穴,平补平泻,针后加灸。

治疗 2 次后关节疼痛显著减轻,行动自如。

共治疗 20 余次诸症消失(中国中医研究院.针灸学简编.第 2 版.人民卫生出版社. 1980:374)。

【文献摘录】

1.《针灸资生经》:

飞扬治历节风、足趾不得屈伸。

2.《针灸大成》:

四肢风痛,曲池、风市、外关、阳陵泉、三阴交、手三里。

3.《神灸经纶》:

臂腕五指疼痛,腕骨、支正风膝肿痛,足三里、阳陵泉、阴陵泉、太冲、昆仑五痹,曲池、外关、合谷、中渚、膏肓、肩井、肩髃上中下三部痹痛,足三里。

【按语】

1.针刺治疗痹证有较好的效果,尤其对风湿性关节炎;由于类风湿性关节炎病情缠绵反复,属于顽痹范畴,非一时能获效。

2.本病应注意排除骨结核、肿瘤,以免延误病情。

3.患者平时应注意关节的保暖,避免风寒湿邪的侵袭。

约稿启示:

欢迎各级医务工作者,尤其是中医针灸临床、教育、科研人员投稿,一经发表,支付高额稿酬。

投稿邮箱:

水生木编辑:

韦娟。