下肢动脉硬化闭塞症合并无症状颈动脉狭窄发生率及危险因素分析重点

- 格式:pdf

- 大小:231.25 KB

- 文档页数:3

下肢动脉硬化闭塞症国内外相关指南解读周围动脉疾痢Peripheral Arterial Disease , PAD)最常见的病因是动脉粥样硬化,其发病率在全球范围内呈逐年上升趋势,每年约有超过200 万人罹患此病,严重威胁着人类的生命健康[1]。

本文将结合欧洲心脏学会指南(European Society of Cardiology , ESC)、美国心脏病学会(ACC) 和美国心脏协会(AHA)(简称ACC/AHA).美国血管夕卜科学会指南(Society for Vascular Surgery , SVS)等国内外相关指南,对下肢动脉硬化闭塞症进行解读。

1 •流行病学及相关危险因素据文献报道,在全球范围内,下肢动脉硬化闭塞症的患者超过200万, 其发病率在过去的十年中增长了23.5%,在中低收入国家中尤为明显,与人口老龄密切相关[1, 2]。

下肢动脉硬化闭塞症在男性患者中较为常见[2-4]o另有文献报道,在高收入国家中,下肢动脉硬化闭塞症在男性和女性患者中的发病率基本持平,而在中低收入国家中,女性患者发病率则高于男性患者,且发病年龄更小[1, 5]。

下肢动脉硬化闭塞症的发病除了与人口老龄、性别有关之外,还与患有糖尿病、高血压、月旨质代谢异常、血液高凝状态、慢性肾功能损伤、炎症反应等因素有关[6-13]o此外,有文献报道,其发病还可能与种族有关,一项美国健康与营养状况昔查结果显示在西班牙裔中ABI<0.90的现象较白种人更为普遍,GENOA硏究证实了这一结果”但其同时也指出这种差异并不能作为有效的动脉粥样硬化危险因素[14, 15]。

2」|ffi床表现临床症状的轻重与肢体缺血的严重程度有关。

病变早期多数患者一般无明显特异性症状,据文献报道,无症状患者约占病人总数的3%~10% , 且随着年龄的增长发病率明显增高,美国ACC/AHA指南指出50岁以上的PAD 患者中无症状患者约占20~50%[16, 17]。

2015版下肢动脉硬化闭塞症诊治指南2015版下肢动脉硬化闭塞症诊治指南XXX血管外科学组发布的2015版下肢动脉硬化闭塞症诊治指南,以2011年卫生部颁布的下肢动脉硬化闭塞症诊断标准和2009年学组编写的外周动脉疾病诊治标准为基础,参考2011年XXX和2011年XXX发布的相关指南,结合中国下肢动脉硬化闭塞症的临床诊治特点修改而制定。

本指南定义下肢动脉硬化闭塞症为慢性进展性疾病,由于动脉硬化造成的下肢供血动脉内膜增厚、管腔狭窄或闭塞,常为全身性动脉硬化血管病变在下肢动脉的表现。

其主要临床表现之一是间歇性跛行,是一种由运动诱发的症状,导致行走受限,短时间休息后疼痛和不适感可以缓解,再次运动后又出现。

跛行距离可以提示缺血的程度。

患肢在静息状态下出现的持续性疼痛,是下肢动脉硬化闭塞症引起肢体严重缺血的主要临床表现之一,称为缺血性静息痛。

已有组织坏疽者往往伴有严重的静息痛。

严重肢体缺血指患下肢动脉硬化闭塞症的肢体处于严重缺血阶段,典型的临床表现包括静息痛、溃疡、坏疽,踝收缩压<50mmHg或趾收缩压<30mmHg等。

糖尿病足是发生在糖尿病患者的足部感染、溃疡和(或)深层组织破坏,与下肢远端神经异常和不同程度的周围血管病变相关。

糖尿病下肢缺血指糖尿病患者同时合并下肢动脉硬化闭塞,无论二者发生的先后,只要同时存在即可称为糖尿病性下肢缺血。

糖尿病患者的动脉硬化主要包括动脉粥样硬化和动脉中层硬化,前者引起动脉狭窄和闭塞,后者使血管形成坚硬的管道。

微血管病变不是皮肤损伤的主要原因。

和病史下肢ASO的早期症状包括间歇性跛行和下肢疼痛,尤其是在运动后。

随着病情的恶化,疼痛会出现在休息状态下,同时还可能出现下肢感觉异常、肌力下降、皮肤色泽改变、溃疡和坏死等症状。

病史询问应重点询问患者的吸烟史、糖尿病史、高血压史、高脂血症史以及家族史等。

二)体格检查下肢ASO的体格检查包括脉搏触诊、肢体血压测量、皮肤温度测量、肢体肌力检查、感觉检查以及下肢动脉听诊等。

下肢动脉闭塞性病变治疗策略与挑战下肢动脉闭塞性病变是一种常见的血管疾病,主要由于动脉粥样硬化、血栓形成等原因导致下肢动脉狭窄或闭塞,影响下肢的血液供应。

这种疾病会给患者带来严重的疼痛、肢体功能障碍,甚至可能导致截肢,严重影响患者的生活质量。

因此,深入了解下肢动脉闭塞性病变的治疗策略以及所面临的挑战,对于改善患者的预后具有重要意义。

一、治疗策略1、生活方式改变生活方式的调整是治疗下肢动脉闭塞性病变的基础。

患者应戒烟,因为吸烟是导致动脉粥样硬化的重要危险因素。

此外,均衡饮食、适量运动、控制体重、控制血压、血糖和血脂等也非常重要。

通过这些措施,可以减缓疾病的进展,降低心血管事件的发生风险。

2、药物治疗药物治疗在下肢动脉闭塞性病变的治疗中起着重要作用。

常用的药物包括抗血小板药物(如阿司匹林、氯吡格雷)、他汀类降脂药、血管扩张药(如西洛他唑、前列地尔)等。

抗血小板药物可以预防血栓形成,他汀类降脂药可以稳定斑块,血管扩张药可以改善下肢的血液循环。

3、血管腔内治疗血管腔内治疗是目前治疗下肢动脉闭塞性病变的主要方法之一。

包括经皮腔内血管成形术(PTA)和支架置入术。

PTA 是通过球囊扩张狭窄或闭塞的动脉,恢复血管通畅。

如果 PTA 效果不佳或血管弹性回缩明显,则需要置入支架以维持血管通畅。

血管腔内治疗具有创伤小、恢复快等优点,但也存在再狭窄的风险。

4、外科手术治疗对于严重的下肢动脉闭塞性病变,尤其是血管腔内治疗效果不佳或不适合血管腔内治疗的患者,外科手术治疗可能是必要的。

常见的手术方式包括动脉旁路移植术和动脉内膜切除术。

动脉旁路移植术是使用自体血管或人工血管在病变部位的近端和远端建立旁路,绕过病变血管,恢复下肢的血液供应。

动脉内膜切除术则是通过手术切除病变部位的动脉内膜,恢复血管通畅。

外科手术治疗创伤较大,但疗效相对较为确切。

二、治疗挑战1、病变的复杂性下肢动脉闭塞性病变的病变往往较为复杂,可能累及多个节段的动脉,且常常伴有钙化、扭曲等情况,这给治疗带来了很大的困难。

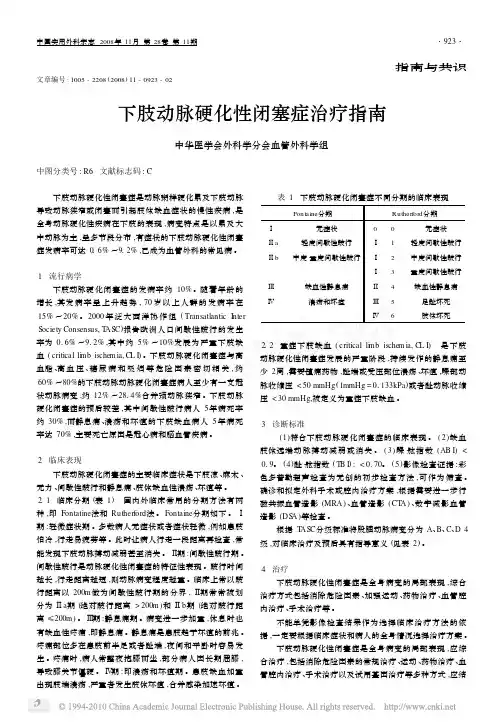

指南与共识文章编号:1005-2208(2008)11-0923-02下肢动脉硬化性闭塞症治疗指南中华医学会外科学分会血管外科学组中图分类号:R6 文献标志码:C 下肢动脉硬化性闭塞症是动脉粥样硬化累及下肢动脉导致动脉狭窄或闭塞而引起肢体缺血症状的慢性疾病,是全身动脉硬化性疾病在下肢的表现,病变特点是以累及大中动脉为主,呈多节段分布,有症状的下肢动脉硬化性闭塞症发病率可达0.6%~9.2%,已成为血管外科的常见病。

1 流行病学下肢动脉硬化闭塞症的发病率约10%。

随着年龄的增长,其发病率呈上升趋势,70岁以上人群的发病率在15%~20%。

2000年泛大西洋协作组(Transatlantic I nter Society Consensus,T ASC)报告欧洲人口间歇性跛行的发生率为016%~912%,其中约5%~10%发展为严重下肢缺血(critical li m b ischem ia,CL I)。

下肢动脉硬化闭塞症与高血脂、高血压、糖尿病和吸烟等危险因素密切相关,约60%~80%的下肢动脉动脉硬化闭塞症病人至少有一支冠状动脉病变,约12%~2814%合并颈动脉狭窄。

下肢动脉硬化闭塞症的预后较差,其中间歇性跛行病人5年病死率约30%,而静息痛、溃疡和坏疽的下肢缺血病人5年病死率达70%,主要死亡原因是冠心病和脑血管疾病。

2 临床表现下肢动脉硬化闭塞症的主要临床症状是下肢凉、麻木、无力、间歇性跛行和静息痛、肢体缺血性溃疡、坏疽等。

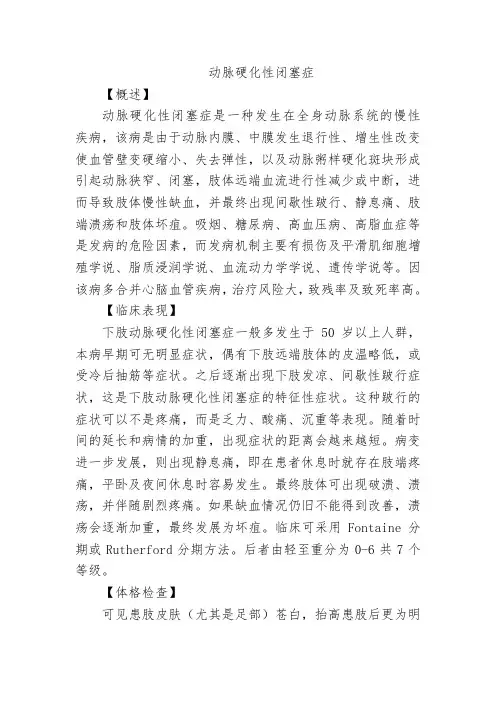

2.1 临床分期(表1) 国内外临床常用的分期方法有两种,即Fontatine法和Rutherf ord法。

Fontaine分期如下。

Ⅰ期:轻微症状期。

多数病人无症状或者症状轻微,例如患肢怕冷,行走易疲劳等。

此时让病人行走一段距离再检查,常能发现下肢动脉搏动减弱甚至消失。

Ⅱ期:间歇性跛行期。

间歇性跛行是动脉硬化性闭塞症的特征性表现。

跛行时间越长,行走距离越短,则动脉病变程度越重。

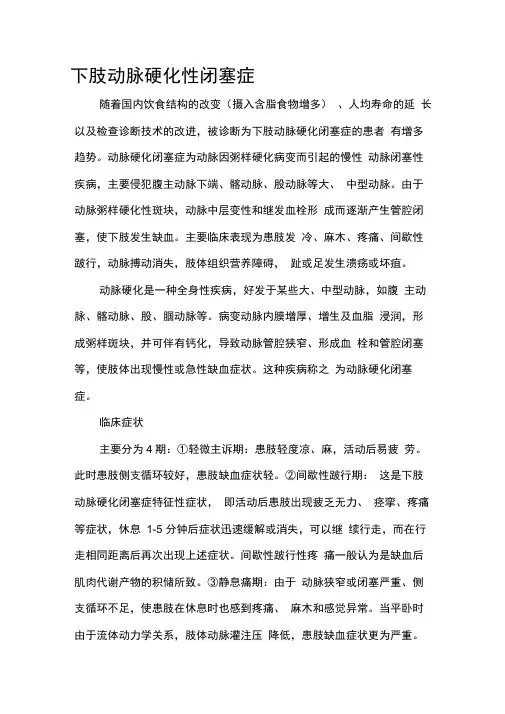

动脉硬化性闭塞症【概述】动脉硬化性闭塞症是一种发生在全身动脉系统的慢性疾病,该病是由于动脉内膜、中膜发生退行性、增生性改变使血管壁变硬缩小、失去弹性,以及动脉粥样硬化斑块形成引起动脉狭窄、闭塞,肢体远端血流进行性减少或中断,进而导致肢体慢性缺血,并最终出现间歇性跛行、静息痛、肢端溃疡和肢体坏疽。

吸烟、糖尿病、高血压病、高脂血症等是发病的危险因素,而发病机制主要有损伤及平滑肌细胞增殖学说、脂质浸润学说、血流动力学学说、遗传学说等。

因该病多合并心脑血管疾病,治疗风险大,致残率及致死率高。

【临床表现】下肢动脉硬化性闭塞症一般多发生于50岁以上人群,本病早期可无明显症状,偶有下肢远端肢体的皮温略低,或受冷后抽筋等症状。

之后逐渐出现下肢发凉、间歇性跛行症状,这是下肢动脉硬化性闭塞症的特征性症状。

这种跛行的症状可以不是疼痛,而是乏力、酸痛、沉重等表现。

随着时间的延长和病情的加重,出现症状的距离会越来越短。

病变进一步发展,则出现静息痛,即在患者休息时就存在肢端疼痛,平卧及夜间休息时容易发生。

最终肢体可出现破溃、溃疡,并伴随剧烈疼痛。

如果缺血情况仍旧不能得到改善,溃疡会逐渐加重,最终发展为坏疽。

临床可采用Fontaine分期或Rutherford分期方法。

后者由轻至重分为0-6共7个等级。

【体格检查】可见患肢皮肤(尤其是足部)苍白,抬高患肢后更为明显。

皮肤发凉,温度明显减低,皮肤干燥、脱屑、皱裂,趾甲增厚。

足背动脉与胫后动脉搏动减弱或消失。

疾病晚期,可见足部/趾端组织缺损、非愈合性的溃疡,或者有局灶性坏疽。

【辅助检查】1.红外热图检查显示患肢缺血部位灰度较暗,出现异常的“冷区”。

2.节段性动脉收缩压及脉波描记节段性测压能了解肢体各节段的动脉收缩压。

下肢动脉硬化性闭塞症常表现为患肢腘动脉或肱动脉以下血压降低。

如病变仅限于下肢,踝/肱指数(ABI,正常值为0.91-1.30)可反映患肢缺血的严重程度。

3.经皮氧分压测定通过测定局部组织的氧分压,可了解局部组织的血流灌注情况,评价缺血程度;并可用来判断肢端溃疡、伤口的愈合趋势,经皮氧分压过低,提示伤口不易愈合。

下肢动脉硬化性闭塞症随着国内饮食结构的改变(摄入含脂食物增多)、人均寿命的延长以及检查诊断技术的改进,被诊断为下肢动脉硬化闭塞症的患者有增多趋势。

动脉硬化闭塞症为动脉因粥样硬化病变而引起的慢性动脉闭塞性疾病,主要侵犯腹主动脉下端、髂动脉、股动脉等大、中型动脉。

由于动脉粥样硬化性斑块,动脉中层变性和继发血栓形成而逐渐产生管腔闭塞,使下肢发生缺血。

主要临床表现为患肢发冷、麻木、疼痛、间歇性跛行,动脉搏动消失,肢体组织营养障碍,趾或足发生溃疡或坏疽。

动脉硬化是一种全身性疾病,好发于某些大、中型动脉,如腹主动脉、髂动脉、股、腘动脉等。

病变动脉内膜增厚、增生及血脂浸润,形成粥样斑块,并可伴有钙化,导致动脉管腔狭窄、形成血栓和管腔闭塞等,使肢体出现慢性或急性缺血症状。

这种疾病称之为动脉硬化闭塞症。

临床症状主要分为4期:①轻微主诉期:患肢轻度凉、麻,活动后易疲劳。

此时患肢侧支循环较好,患肢缺血症状轻。

②间歇性跛行期:这是下肢动脉硬化闭塞症特征性症状,即活动后患肢出现疲乏无力、痉挛、疼痛等症状,休息1-5 分钟后症状迅速缓解或消失,可以继续行走,而在行走相同距离后再次出现上述症状。

间歇性跛行性疼痛一般认为是缺血后肌肉代谢产物的积储所致。

③静息痛期:由于动脉狭窄或闭塞严重、侧支循环不足,使患肢在休息时也感到疼痛、麻木和感觉异常。

当平卧时由于流体动力学关系,肢体动脉灌注压降低,患肢缺血症状更为严重。

患者常需站立或抱足而坐,彻夜难眠。

④组织溃疡、坏死期:肢体慢性缺血、组织营养不良基础上可以发生经久不愈的缺血性溃疡或干性坏疽,合并感染时可有湿坏疽。

体征①缺血肢体皮肤苍白、温度降低、皮肤变薄、汗毛脱落,指甲增厚、感觉迟钝等,甚至有缺血性溃疡、坏疽。

②肢体远端动脉(如足背动脉、胫后动脉)搏动减弱或消失。

③ Buerger'试验(+):病人仰卧,膝关节伸直并高举双下肢,约3 分钟后患肢足趾、足掌不苍白或蜡黄色,指压时缺血现象更为明显,病人感到麻木或疼痛加重。

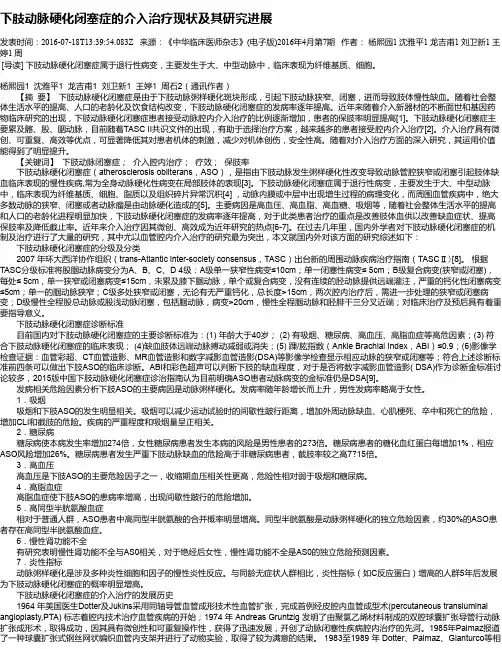

下肢动脉硬化闭塞症的介入治疗现状及其研究进展发表时间:2016-07-18T13:39:54.083Z 来源:《中华临床医师杂志》(电子版)2016年4月第7期作者:杨熙园1 沈雅平1 龙吉甫1 刘卫新1 王婷1 周[导读] 下肢动脉硬化闭塞症属于退行性病变,主要发生于大、中型动脉中,临床表现为纤维基质、细胞。

杨熙园1 沈雅平1 龙吉甫1 刘卫新1 王婷1 周石2(通讯作者)【摘要】下肢动脉硬化闭塞症是由于下肢动脉粥样硬化斑块形成,引起下肢动脉狭窄、闭塞,进而导致肢体慢性缺血。

随着社会整体生活水平的提高、人口的老龄化及饮食结构改变,下肢动脉硬化闭塞症的发病率逐年提高。

近年来随着介入新器材的不断面世和基因药物临床研究的出现,下肢动脉硬化闭塞症患者接受动脉腔内介入治疗的比例逐渐增加,患者的保肢率明显提高[1]。

下肢动脉硬化闭塞症主要累及髂、股、胭动脉,目前随着TASC II共识文件的出现,有助于选择治疗方案,越来越多的患者接受腔内介入治疗[2]。

介入治疗具有微创、可重复、高效等优点,可显著降低其对患者机体的刺激,减少对机体创伤,安全性高。

随着对介入治疗方面的深入研究,其运用价值能得到了明显提升。

【关键词】下肢动脉闭塞症;介入腔内治疗;疗效;保肢率下肢动脉硬化闭塞症(atherosclerosis obliterans,ASO),是指由下肢动脉发生粥样硬化性改变导致动脉管腔狭窄或闭塞引起肢体缺血临床表现的慢性疾病,常为全身动脉硬化性病变在局部肢体的表现[3]。

下肢动脉硬化闭塞症属于退行性病变,主要发生于大、中型动脉中,临床表现为纤维基质、细胞、脂质以及组织碎片异常沉积[4] ,动脉内膜或中层中出现增生过程的病理变化,而周围血管疾病中,绝大多数动脉的狭窄、闭塞或者动脉瘤是由动脉硬化造成的[5]。

主要病因是高血压、高血脂、高血糖、吸烟等,随着社会整体生活水平的提高和人口的老龄化进程明显加快,下肢动脉硬化闭塞症的发病率逐年提高,对于此类患者治疗的重点是改善肢体血供以改善缺血症状、提高保肢率及降低截止率。

下肢动脉硬化闭塞症健康指导!动脉硬化性闭塞症是全身性动脉粥样硬化在肢体局部的表现,下肢动脉硬化闭塞症是由于下肢动脉粥样硬化斑块形成,引起下肢动脉狭窄、闭塞进而导致肢体慢性缺血,与高血压、吸烟、高脂血症、糖尿病、高龄等有关。

如今下肢动脉硬化闭塞症发病率越来越高,如不及时防治,可致残致死,严重影响病人的生活质量和生命安全。

一、下肢动脉硬化闭塞症的征兆间歇性跛行相当一部分人都有这样的体会,走一段路后会出现一侧或双侧小腿肚疼痛,以致一段路程中要停下来休息数次。

这种症状经常被误认为是年老腿脚不方便,其实这就是下肢动脉硬化闭塞症的征兆,医学上称之为间歇性跛行。

专家提醒:发现间歇性跛行症状后不能不当事,应尽早到医院检查,并进行有效干预,经过诊治很多人会好转。

二、下肢动脉硬化闭塞症的演变过程1.稍微症状期发病早期,多数患者无症状或仅有稍微症状,如患肢怕冷、行走易疲惫等。

2.间歇性跛行期行走时小腿产生酸痛的感觉,患者被迫停下休息一段时间后再继续行走。

病变的发展使间歇性跛行期距离越来越短,休息时间越来越长。

3.静息痛期病变进一步进展,当侧枝代偿也不足以维持肢体的需求时,血供最差的趾端部分出现昼夜不停的疼痛,称为静息痛。

常伴皮肤呈蜡纸样,趾甲生长缓慢且变形增厚,患足潮红但上抬时又呈苍白色,小腿肌肉萎缩。

静息痛是患肢趋于坏疽的前兆,应尽快治疗。

4.溃疡和坏死期当患肢皮肤血液灌注连最基本的新陈代谢都无法满足时,稍微的损伤组织无法修复,坏死的区域不断增大,最终导致肢体坏疽、坏死。

由于此期组织抗感染能力差,感染常加速组织坏死。

这个阶段患者有可能面临截肢。

三、日常保健注重事项1.戒烟临床研究本病与吸烟密切相关。

吸烟还与血栓形成、斑块不稳定有一定关联。

病人需完全戒烟并且避免被动吸烟。

2.适量运动运动能减轻患者症状,改善运动耐量,减轻缺血程度,有效增加侧枝循环。

要以症状限制性有氧运动为主,运动方式有步行、慢跑、骑自行车、游泳等,每次20-30分钟,逐渐延长至40-60分钟,每周4-5次,以能耐受、感觉舒适为宜。

《下肢动脉硬化闭塞症诊治指南》要点一、概述(一)指南制定的方法(二)定义1. 下动脉硬化闭塞症(ASO):指由于动脉硬化造成的下肢供血动脉内膜增厚、管腔狭窄或闭塞,病变肢体血液供应不足,引起下肢间歇性跛行、皮温降低、疼痛、乃至发生溃疡或坏死等流程表现的慢性进展型疾病,常为全身性动脉硬化血管病变在下肢的表现。

2. 间歇性跛行:下肢ASO的主要临床表现之一。

是一种由运动诱发的症状,指下肢运动后产生疲乏、疼痛或痉挛,常发生在小腿后方,导致行走受限,短时间休息后(常少于10min)疼痛和不适感可以缓解,再次运动后又出现。

跛行距离可以提示缺血的程度。

3 . 缺血性静息痛:患肢在静息状态下出现的持续性疼痛,是下肢ASO 引起肢体严重缺血的主要表现之一,预示肢体存在近期缺血坏死风险。

已有组织坏疽者往往伴有严重的静息痛。

4. 严重肢体缺血(CLI):指患ASO的肢体处于严重缺血阶段。

典型的临床表现包括静息痛(持续2周以上)、溃疡、坏疽、踝收缩压<50mmHg 或趾收缩压<30mmHg等。

5. 糖尿病足:发生在糖尿病患者的,与下肢远端神经异常和不同程度的周围血管病变相关的足部感染、溃疡和/或深层组织破坏。

6. 糖尿病下肢缺血:指糖尿病患者同时合并下肢动脉硬化闭塞,无论二者发生的先后,只要同时存在即可成为糖尿病性下肢缺血。

临床表现与单纯动脉硬化性下肢缺血相似,但症状与体征可能更为严重。

7. 踝肱指数(ABI):指踝部动脉收缩压与上肢(肱动脉)收缩压的比值,有助于对缺血程度的判断。

8. 趾肱指数(TBI):指足趾动脉收缩压与肱动脉收缩压的比值,与ABI一样,是评估下肢缺血程度的常用指标。

(三)发病相关危险因素下肢ASO的主要病因是动脉粥样硬化。

危险因素有:1. 吸烟2. 糖尿病3. 高血压4. 高脂血症5. 高同型半胱氨酸血症6. 慢性肾功能不全7. 炎性指标二、诊断(一)临床表现本病好发于中老年人。

下肢ASO的主要症状有间歇性跛行、静息痛等。

老年冠心病患者下肢动脉硬化危险因素分析目的探討影响老年冠心病患者下肢动脉硬化闭塞症(LEASD)发生发展的相关危险因素。

方法选择2014年1~3月哈尔滨医科大学附属第四医院冠心病患者114例为研究对象,采用彩色多普勒超声观察下肢血管狭窄程度,根据狭窄程度将其分为狭窄率≥70%组(n=21)和狭窄率0.05)。

④Logistic分析表明老年LEASD患者下肢血管狭窄率≥70%与高龄(>90岁)、高血压、糖尿病、HDL-C 降低、HHCY、hs-CRP增高密切相关(P=0.033、0.036、0.021、0.028、0.034、0.046)。

结论①70岁以上老年冠心病患者下肢动脉硬化发生率高达64.9%;②LEASD血管狭窄程度与年龄具有一定的相关性;③高龄(>90岁)、高血压、糖尿病、HDL-C降低、HHCY、hs-CRP增高是预测老年冠心病患者下肢动脉硬化狭窄率≥70%的独立危险因素。

[Abstract] Objective To investigate the risk factors affecting the occurrence of senile coronary heart disease (CHD)with lower extremity atherosclerosis disease (LEASD). Methods 114 cases of patients with CHD from February to January 2014 in the Fourth Affiliated Hospital of Harbin Medical University were selected as study objects,the stenosis degree of lower extremities vascular of all patients were observed by color doppler flow imaging,and they were divided into two groups according the degree of stenosis,stenosis rate 0.05). ④Logistic regression analysis showed that the elder (>90 years),hypertension,diabetes,low level of HDL-C,HHCY,high level of hs-CRP were closely related with older patients with LEASD whose stenosis≥70% (P = 0.033,0.036,0.021,0.028,0.034、0.046). Conclusion ①The incidence rate of lower limb arteriosclerosis is 64.9% in the patients of CHD over 70 years;②vascular stenosis of LEASD is related with age;③hypertension,age>90,diabetes,low level of HDL-C,HHCY,high level of hs-CRP are independent risk factors in prediction of elderly patients with CHD occurred lower limb athero sclerosis stenosis rate≥70%.[Key words] Lower extremity atherosclerosis disease;Senile CHD;Risk factors;Correlation伴随着人口老龄化的加速,冠心病的发病率随增龄而逐年增高。

下肢动脉闭塞的七大因素,一定要看看!在日常生活中动脉闭塞是非常常见的一种疾病,就是人们常说的动脉疾病,通常表现为下肢发麻、受凉、行动不便等等,这些会给人们的生活带来极大的困扰,所以找到这种病症的病因就显得尤为重要,其实引起动脉闭塞的因素有很多,吸烟、糖尿病、高血压、高脂血症、高同型半胱氨酸血症、慢性肾功能不全以及炎性指标是最常见的七种,人们一定要有所了解,也好及时做好防范工作。

在身体出现上述病症以及有相关不良习惯时需要及时就医治疗和改正,以早日恢复健康。

★1. 吸烟:吸烟和下肢动脉闭塞症的发生明显相关。

吸烟可以减少运动试验时的间歇性跛行距离,增加外周动脉缺血、心肌梗死、卒中和死亡的危险,增加重症肢端缺血和截肢的危险。

疾病的严重程度和吸烟量呈正相关。

★2. 糖尿病:糖尿病使本病发生率增加2~4倍,女性糖尿病患者发生本病的风险是男性患者的2~3倍。

糖尿病患者糖化血红蛋白每增加1%,相应动脉闭塞症风险增加26%。

糖尿病患者发生CLI的危险高于非糖尿病患者,截肢率较之高7~15倍。

★3. 高血压:高血压是下肢动脉闭塞症的主要危险因素之一,收缩期血压相关性更高,但相对危险度弱于吸烟和糖尿病。

★4. 高脂血症:高脂血症使下肢动脉闭塞症的患病率增高,出现间歇性跛行的危险增加。

★5. 高同型半胱氨酸血症:相对于普通人群,患者中高同型半胱氨酸的合并概率明显增高。

同型半胱氨酸是动脉粥样硬化的独立危险因素,约30%的动脉闭塞症患者存在高同型半胱氨酸血症。

★6. 慢性肾功能不全:有研究表明慢性肾功能不全与动脉闭塞症相关。

对于绝经后女性,慢性肾功能不全是动脉闭塞症的独立危险预测因素。

★7. 炎性指标:动脉粥样硬化是涉及多种炎症细胞和因子的慢性炎症反应。

与同龄无症状人群相比,炎症指标(C反应蛋白)增高的人群5年后发展为下肢动脉闭塞症的概率明显增高。

因此,在我们日常生活中,尤其是老年患者,下肢一旦出现感觉异常,一定要加以重视,及时到医院检查,改善生活习惯,稳定基础疾病的治疗,尽可能的避免发生动脉类疾病,因为脉管为我们身体循环系统的通路,通路被阻塞后,营养物质难以运输,则必然造成肢体组织的缺血,甚至坏死,容易致残,更有甚者会威胁到我们的生命。