魏晋南北朝服饰

- 格式:doc

- 大小:1.66 MB

- 文档页数:10

魏晋南北朝 (220~589) 服饰特点魏晋南北朝时期是中国历史上一个特殊的时期,这个时期的历史非常丰富,人们的生活和文化也发生了很大的变化。

在这个时期,服饰也有很多特点,下面让我们来具体了解一下。

一、魏晋南北朝时期的文化特点魏晋南北朝时期的文化是以儒家文化为主,但佛教和道教的影响也逐渐加强。

这个时期的人们更加注重自己的内心修养,弘扬良好的道德品质,以此来追求精神上的幸福。

1、男装特点男子的服饰比较简单,通常包括衣、裤和帽子。

衣服的样式多以宽大为主,衣袖也非常长。

男子常常佩戴半罩面的巾帽,有的还穿上学士服装和五彩鱼袋。

女子着装更加细致,服装也更加丰富和多样化。

女子的裙子通常分为紧身裙和宽裙两种,还有一些由长裤和短上衣组成的女装。

女子的服饰上相对比较注重色彩的搭配,经常用五颜六色的布料来装饰。

此外,女子还佩戴各种发饰、珠宝等。

3、官服特点官员穿的服装比较特别,通常有明显的颜色和各种符号来显示自己的身份和权利。

在这个时期,各级官员的服饰都非常正规,并且有着许多规矩和约定俗成的要求。

魏晋南北朝时期,服饰的样式也发生了一些变化。

这个时期的服饰具有自然、舒适的基调,注重表达个性和精神追求,也更加注重服饰的美感和舒适感。

魏晋南北朝时期的服饰不仅在中国自己的服饰上产生了影响,同时也对外交往产生了影响。

当时的中国与周边国家的交往非常频繁,中国的服饰和文化也逐渐传播到周边的国家和地区中。

同时,外来的服饰和文化也逐渐传播到中国。

这些交流和融合不仅丰富了中国的文化,也增加了中国的开放性和多样性。

总之,魏晋南北朝时期的服饰特点非常丰富,它们反映了当时人们的生活和文化,同时也为当时的文化交流和传播做出了贡献。

今天,我们仍然可以从中了解到中国古代的文化传统和服饰风俗。

魏晋南北朝服饰中国历代服饰赏析知识点13:魏晋南北朝时期典型服饰教学目的:以图片资料比较分析南北朝服饰的变化以及对隋唐服饰的影响。

内容纲目:(一)北方服饰变化—摇摆式接受(二)南方服饰变化—选择式接受服饰变化的双向性,一方面,汉族发现胡服短小紧身,便于活动,实用性强;另一方面,少数民族入主中原后,崇尚中原文化和舆服礼制管理国家的思想,推行汉化。

最后形成一种相互认可的服制新形制。

(一)北方服饰变化—摇摆式接受(1)北魏—全面汉化在南方汉族逐渐吸纳北方少数民族服饰元素的时候,北方鲜卑人政权却全面推行汉化政策。

公元495年,北魏孝文帝拓跋宏下令禁止穿鲜卑服装,改穿汉式服装,禁止说鲜卑语,改说洛阳话。

第二年又下令改鲜卑姓为汉姓。

北魏官员头戴平巾帻,右衽袍,与魏晋时汉人官服十分相似。

女服的领子尤其夸张,女子爱穿裲裆,下身穿间色裙,外边还会再套一层单色裙子,由侍女帮忙提起。

女子则流行白色的圆领单衣,大袖衫上镶着颜色不同的贴袖,也不镶满整个袖口。

外套一件半臂,也是袖口领子镶边的,交领的开口也很低。

腰上围着一条短腰裙,北魏马金龙墓漆画2、北齐—否定汉化公元535年(永熙四年),宇文泰在长安立元宝炬为西魏文帝,北魏正式分裂为东﹑西魏。

进而为北齐和北周取代。

一东一西,出现了截然不同的服饰特点。

北齐全面否定汉化,坚持穿胡服,都是V领袍靴。

北齊徐顯秀墓壁畫宴饮北齊東安王婁睿墓壁畫《北齐校书图》局部3、北周—胡汉并举北周则是采用胡汉并举的方式,在朝会等正式场合采行汉魏衣冠,平时则穿着鲜卑装,并以此作为常服。

隋唐以汉魏衣冠为公服,圆领襕袍为常服,正是承行了周制。

在北朝晚期逐步形成的这一套复合服制,是魏晋南北朝时期民族融合的产物,也是中古时代我国服制上的最大变化。

北周敦煌供养人壁画(贵妇与侍从)(二)南方服饰变化—选择式接受东晋存在约一百年后,公元420年进入宋齐梁陈的政权频繁更迭中;而北方北魏在公元439年统一各国,约一百年后分裂为西魏和东魏,又分别被北周和北齐替代。

魏晋南北朝时期服装特点魏晋南北朝时期的服装特点可以概括为:紧身、圆领、开叉。

其中:一、男服服饰1、礼服:除了北周以外,最大礼服祭服,仍只有一种,与汉代大致相同,惟衣裳主色稍有差异。

2、平冕服:各级的形式、服色大致相同,唯衣裳上的章纹,天子用十二章,三公诸侯用山龙等九章,九卿以下用华虫等七章,天子用刺绣文,公卿用织成文。

3、委貌冠服:为公卿行卿射礼之礼服。

衣黑而裳素,中衣以皂缘为领袖。

4、朝服:同于汉代,天子与百官之朝服以所戴之冠来区别,亦都有五色朝服,魏晋南北朝以绛朝服为主。

5、通天冠服:魏晋南北朝,各王朝均以此服为天子的朝服,也是次等的礼服。

着绛纱袍,皂缘中衣,黑鞋。

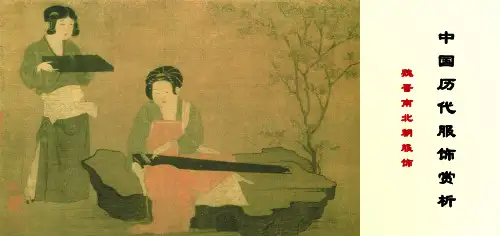

二、魏晋南北朝妇女服饰,魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗,并吸收少数民族服饰特色,在传统基础上有所改进。

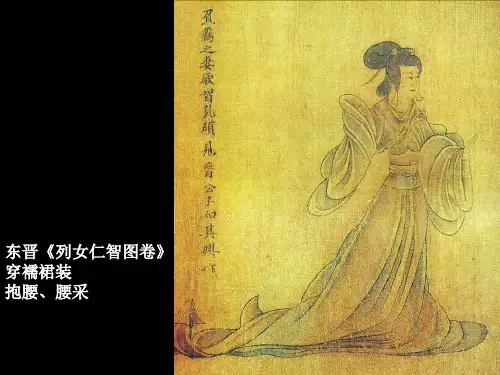

一般上身穿衫袄襦,下身穿裙子,款式多为上俭下丰,衣身部分紧身合体,袖口肥大,裙为多折裥裙,裙长曳地,下摆宽松,从而打到俊俏潇洒的效果加上丰盛的首饰,反映出奢华糜丽之风此图为穿汉化衣裙的贵妇。

扩展资料典型形象1、男子魏晋以来,社会上盛传的玄学与道、释两教相结合,酝酿出文士的空谈之风。

他们崇尚虚无,藐视礼法,放浪形骸、任情不羁。

在服饰方面,魏晋时期的男子已很少穿传统的额审议,他们穿宽松的衫子,衫领敞开,袒露胸怀。

2、女子魏晋南北朝时期,妇女的主要发型为头梳高髻,上插步摇首饰。

发髻形势高大,发饰除一般形势的簪扠以外,流行一种专供支撑假发的杈子,承重的意义大于装饰的意义。

服装商承袭秦汉的遗俗,有衫、裤、褥、群等形制,后逐渐吸收少数民族服饰特色,在传统基础上有所改进,一般上身穿紧身的衫褥或者袄,衣衫以对襟、交领为多,领、袖都有缘边;下着长裙,腰用帛带系扎。

魏晋南北朝是我国历史上一个社会大动荡的时期,战乱频繁、社会经济萧条、文化惨遭破坏、人民生活流离失所。

魏晋南北朝服装与儒学禁锢下的秦汉袍服不同,变得越来越宽松,“褒衣博带”成为是魏晋时期的普遍服装形式,其中尤以文人雅士居多。

众所周知的竹林七贤,不仅喜欢穿着此装,还以蔑视朝廷、不入仕途为潇洒超脱之举。

表现在装束上,则是袒胸露臂,披发跣足,以示不拘礼法。

这种风格是由于当时政治动荡、经济衰退,文人欲实现政治理想又怯于宦海沉浮,为寻求自我超脱和精神释放,故采取宽衣大袖、袒胸露臂的着装形式,因此形成了“褒衣博带”的服装样式。

一、男子服饰魏晋男子服装以长衫为尚。

衫与袍的区别在于袍有袪,而衫为宽大敞袖。

衫有单、夹二式,质料有纱、绢、布等,颜色多喜用白,喜庆婚礼亦服白,白衫不仅用作常服,也可权当礼服。

由于不受衣祛限制,魏晋服装日趋宽博。

上至王公名士,下及黎民百姓,均以宽衣大袖为尚,只是耕于田间或从事重体力劳动者仍为短衣长裤,下缠裹腿。

褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格,其中尤以文人雅士最为喜好。

除大袖衫以外,男子也着袍、襦、裤、裙等。

巾分为幅巾、纶巾:原为幅巾中一种,传说为“诸葛巾”。

《三才图会·衣服一》记:“诸葛巾,一名纶巾。

诸葛武侯(亮)尝服纶巾,执羽扇,指挥军事。

”苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中也曾提到“羽扇纶巾”之服。

冠是集巾、冠之长而形成的一种首服。

它的制作方法是在冠上用经纬稀疏而轻薄的黑色丝纱,上面涂漆水,使之高高立起,里面的冠顶隐约可见。

东晋画家顾恺之《洛神赋图》中人物多着漆纱笼冠。

二、女子服饰魏晋妇女服饰多承汉制,一般妇女日常所服,主要为衫、袄、襦、裙、深衣等。

多用对襟,领袖施彩绘,腰间著一围裳或抱腰,外束丝带。

妇女的服饰风格有窄衣和宽博之别,细裥多褶裙风尚。

衫裙是魏晋女子的常服,上衣的衫紧身合体,袖子宽肥;下边的裙子多折裥,裙长拖地,宽松舒展。

深衣:男子已不穿的深衣仍在妇女间流行,并有所发展,主要变化在下摆。

魏晋南北朝服饰有哪些特点魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期,这个时候因为大量的胡人搬到中原来住,胡服便成了当时时髦的服装。

下面我们来具体了解一下这个时期的传统服饰的主要特点吧。

魏晋南北朝男服服饰特点礼服:除了北周以外,最大礼服祭服,仍只有一种,与汉代大致相同,惟衣裳主色稍有差异。

平冕服:各级的形式、服色大致相同,唯衣裳上的章纹,天子用十二章,三公诸侯用山龙等九章,九卿以下用华虫等七章,天子用刺绣文,公卿用织成文。

北周冕服:北周武帝汉化政策相成功,大力推行中国古代的周礼之制,因此北周的服色制度多根据周礼而定。

委貌冠服:为公卿行卿射礼之礼服。

衣黑而裳素,中衣以皂缘为领袖。

朝服:同于汉代,天子与百官之朝服以所戴之冠来区别,亦都有五色朝服,不过汉代平时常朝以皂朝服、绛服为多,而魏晋南北朝则以绛朝服为主。

冠服:魏晋南北朝,各王朝均以此服为天子的朝服,也是次等的礼服。

着绛纱袍,皂缘中衣,黑鞋。

远游冠服:为皇太子及诸王所服,着朱衣,绛纱袍,皂缘白纱中衣,白曲领。

百官冠服:以绛纱为主。

但陈制较复杂,百官位高者以朱衣为朝服,位卑者,则以皂衣为朝服,皂白纱缘中单。

品色衣:天台近侍及宿卫之官,皆着五色衣,以锦绮馈绣,名曰品色衣。

常衣:主要是裤褶服,用途非常广,可以做朝服、军服、便服、从贵族到庶民均用到它。

魏晋南北朝女服服饰特点皇后谒庙服:是女性官服中,最隆重的礼服,也是皇后的嫁服。

入庙佐祭服:为妃、嫔、命妇之祭服。

在晋及南朝宋、陈均为皂上皂下。

亲蚕服:为皇后行亲蚕礼之礼服,均为青上缥下。

助蚕服:为妃、嫔、命妇助皇后行亲蚕礼之礼服,在晋及南朝陈为缥上缥下。

南朝宋为青上青下。

朝服:以上三朝均以为女性之朝服。

比周礼服:女性官服与男性官服同样,非常复杂,用色亦多,与前述朝代大不相同。

魏晋南北朝园林艺术魏晋南北朝时期的著名画家谢赫在《古画品录》中提出的六法,对中国园林艺术创作中的布局、构图、手法等,都有较大的影响。

他的六法其一是“ 气韵生动”,“气韵”是一幅画的总的艺术效果和它的艺术感染力。

魏晋南北朝服饰魏晋南北朝的服饰魏晋南北朝时期( 220年—581年)戴梁冠、穿衫子的文吏(顾恺之《洛神赋图》局部)汉代立国400年后,皇室衰微,中国内部分崩离析,出现了以魏为首的三国鼎立,两晋争权,周边的许多游牧民族也乘虚而入,先后在中原地区建立了十多个小王朝。

这使得公元3世纪至6世纪的中国处于空前混乱的魏晋南北朝时期。

战争和民族大迁徙使不同民族和不同地域的文化相互碰撞、交流,传统服饰的机能性在这一时期得到加强,在美学风格上则是追求“仙风道骨”的飘逸和脱俗。

穿杂裾垂髾服的妇女(传顾恺之《列女图》局部)漆纱笼冠漆纱笼冠是魏晋南北朝时期极具特色的主要冠式。

当时的男子和女子都可以佩戴。

因为它是使用黑漆细纱制成的,所以得名“漆纱笼冠”。

冠的特点是平顶,两侧有耳垂下,下边用丝带系结。

伦敦大英博物馆东晋顾恺之《女史箴图》之一,男穿曲领大袖长襦,女倭堕髻垂臂,右衽衫,长裙拂地,腰束细绅带。

漆纱笼冠图(根据传世帛画、壁画及出土陶俑复原绘制)戴梁冠、穿衫子的文吏(顾恺之《洛神赋图》局部大袖宽衫魏晋时期的人们崇尚道教和玄学,因为祈望长生不老,所以炼制丹药服用的情况较为普遍。

服食丹药后常使身体发热,不适合穿紧身的衣服,加之当时的人们大多追求“仙风道骨”的风度,所以这一时期的人们喜欢穿宽松肥大的衣服,世称“大袖宽衫”。

穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇及其侍从(敦煌莫高窟288窟壁画)穿大袖宽衫的贵族及侍从(顾恺之《洛神赋图》局部)裤褶裤褶是实际上一种上衣下裤的组合,它的基本款式是上身穿大袖衣,下身穿肥腿裤。

裤褶原来是北方游牧民族的传统服装,到了南北朝时期,这种服装开始在汉族地区广为流行,裤口也越来越大,为了行动方便,人们用1米左右的锦带将裤腿缚住,称为“ 缚裤” 。

后来衣袖和裤口愈加宽大,时称“广袖褶衣”、“大口裤”,一时之间成为南北朝时期盛行的服饰。

加拿大多伦多皇家博物馆藏北魏彩绘陶文武士俑穿裤褶的男子和女子(北朝陶俑,传世实物)杂裾垂髾服魏晋时期的女子在深衣的下摆部分要接上重重叠叠的三角形装饰布,又在腰上系围裳,从围裳下面再伸出许多长长的飘带。

魏晋南北朝服饰

魏晋

随着纺织也迅速发展,出现了大量新型品种,而此时也出现了一种能防火的“火浣布”,相当于今天的石棉布,这是纺织科技的一大成就。

一、魏晋时期,百官直至皇帝,都沿袭秦汉服制,以黄色为尊。

二、魏晋时期,男服以袍、衫为主,女服还保持深衣制。

上层男子如贵族、文吏等,一般都穿大袖翩翩的衫子。

其特点是交领,衣长袭地,微露脚,袖根收窄,袖口肥宽。

贵族妇女也是如此,肥衣大袖,衣长曳地,交领或圆领,腰束带,有线条美。

三、平民服饰则以短、瘦、窄为特点。

当时下层人民穿裤普遍。

南朝服饰

南朝服饰皆如魏晋之制。

其中男子的主要服饰是衫,官服为袍。

女式服装有衫、襦,为秦汉遗俗。

北朝服饰

褶皱为北朝主要服装。

其次为裲裆,裲裆男女通用,以帛为质,前后两片,一当胸一当背,肩部相连,腰间系皮带。

孝文帝改革时期,服饰汉化,吸收了汉袍严整、规范、中和的特点,也吸收了汉服中的等级差异性,以此来加强统治。

而女服主要吸取鲜卑族紧身上袄的优点,变宽袍曳地为衣裙合体。

这反映女性审美观的变化与社会意识的宽松。

影响魏晋南北朝服饰的因素:

一、哲学

哲学对服装的影响主要表现在“竹林七贤”得着装上。

“竹林七贤”的衣着多为汉代之衫,衣袖宽敞,裸露手臂,大袖自然下垂,有飘逸感。

是他们不拘形迹、不拘礼俗的思想和性格的外在表现。

他们在服装上的追求,是崇尚自然、任心任情、不受拘束的体现。

二、文学艺术

文学艺术与服饰是相互影响的。

文学作品中对服饰的描写既源自生活又影响人们的生活,受造型艺术的影响,服装造型还注意表现服装的层次和装饰,特别是领和袖等部位的装饰,领型多样,开口趋深,便于表现衣领的层次性。

三、社会风尚

在魏晋时期,形式美得到追捧。

这一时期,人们所崇尚的是近乎女性的美态,例如何晏“行步顾影”、“好服妇人之服”。

人们在崇拜之余,纷纷效仿。

且那一时期,以貌取人的现象普遍,因此形式美得到前所未有的重视。

图片:

魏晋服饰

男子服饰

女子服饰竹林七贤:

自由大胆的竹林七贤服饰

美丽的洛神:

何晏:

服妇人之服的何晏。