脾胃升降

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:1

中医认为脾胃与哪些器官有关在中医理论中,脾胃被视为后天之本,起着至关重要的作用。

脾胃的功能正常与否,不仅影响自身的健康,还与身体的其他多个器官密切相关。

脾胃与肝有着密切的联系。

从五行学说来看,肝属木,脾胃属土,木克土。

当肝气郁结或肝火过旺时,就容易侵犯脾胃,导致脾胃的功能失调。

比如,人在生气、郁闷时,常常会出现食欲不振、胃脘胀满等症状,这就是肝气犯胃的表现。

反之,如果脾胃虚弱,气血生化不足,也会影响肝的藏血和疏泄功能,导致肝血不足、肝气郁结等问题。

脾胃与心也相互关联。

心主血脉,脾胃为气血生化之源。

脾胃功能强健,能够化生充足的气血,滋养心脏,使心血充盈,心脉通畅。

如果脾胃虚弱,气血不足,就会导致心血亏虚,出现心慌、心悸、失眠等症状。

同时,心主神志,人的精神状态也会影响脾胃的功能。

过度的思虑、焦虑会损伤心神,进而影响脾胃的运化,导致脾胃气滞、消化不良。

脾胃与肺之间存在着母子关系。

脾属土,肺属金,土生金。

脾胃所化生的水谷精微之气,上输于肺,通过肺的宣发肃降作用,布散到全身。

如果脾胃虚弱,肺气也会随之不足,容易出现气短、乏力、咳嗽等症状。

而且,肺的宣发肃降功能正常,也有助于脾胃的气机升降,保持脾胃的正常功能。

脾胃与肾的关系同样不可忽视。

肾为先天之本,脾为后天之本,先天与后天相互资助。

脾胃运化的水谷精微能够充养肾精,而肾精又能温煦脾阳,促进脾胃的运化。

如果肾阳不足,不能温煦脾阳,就会导致脾肾阳虚,出现畏寒肢冷、腹泻、水肿等症状。

反之,脾胃虚弱,不能运化水谷精微以充养肾精,也会导致肾精亏虚,出现腰膝酸软、头晕耳鸣等症状。

脾胃与肠道的关系最为直接。

脾胃的运化功能正常,肠道才能顺利地传导和排泄糟粕。

如果脾胃虚弱,运化无力,就容易导致食积、腹胀、便秘或腹泻等肠道问题。

而肠道的通畅与否,也会影响脾胃的升降功能。

此外,脾胃还与胆、膀胱等器官有着一定的联系。

胆的疏泄功能有助于脾胃的消化,脾胃的健运也有利于胆气的疏泄。

膀胱的气化功能依赖于脾胃所化生的阳气,而脾胃的运化也需要膀胱的排泄正常,以保持体内水液代谢的平衡。

中医认为脾胃与哪些疾病有关在中医的理论体系中,脾胃被视为后天之本,气血生化之源。

脾胃的功能正常与否,与许多疾病的发生、发展和预后都有着密切的关系。

脾胃不和可能导致消化系统疾病。

比如常见的消化不良,患者会出现腹胀、腹痛、嗳气、食欲不振等症状。

这往往是由于脾胃的运化功能失调,食物不能被正常消化吸收所致。

再比如胃炎,无论是慢性浅表性胃炎还是萎缩性胃炎,都可能与脾胃虚弱、胃气上逆有关。

脾胃虚弱时,胃黏膜的保护作用减弱,容易受到外界因素如饮食、情志等的影响,从而引发炎症。

还有胃溃疡,中医认为多因脾胃虚寒、肝郁气滞等导致。

脾胃虚寒时,胃部的血液循环不畅,黏膜的修复能力下降,容易形成溃疡;肝郁气滞则会影响脾胃的气机升降,进而影响消化功能,也可能促使胃溃疡的发生。

脾胃与肥胖也有着千丝万缕的联系。

从中医角度看,肥胖多是由于脾胃运化功能失常,导致痰湿内生,积聚在体内而形成。

当脾胃不能有效地将食物转化为气血,而是转化为多余的脂肪和痰湿,就会使人逐渐发胖。

而且,肥胖者往往还伴有乏力、气短、嗜睡等脾虚的症状。

糖尿病在中医里被称为“消渴”,脾胃在其发病过程中也起着重要作用。

脾胃虚弱,不能正常运化水谷精微,导致血糖无法被充分利用和代谢,从而引起血糖升高。

同时,脾胃功能失调还可能影响胰岛素的分泌和作用,进一步加重糖尿病的病情。

脾胃不好还可能引发心血管疾病。

中医认为,脾胃为气血生化之源,脾胃虚弱则气血不足。

气血不足会影响心脏的供血和功能,导致心慌、心悸、胸闷等症状。

而且,脾胃运化失常产生的痰湿,还可能阻塞血脉,形成瘀血,增加冠心病、脑卒中等心血管疾病的风险。

失眠也可能与脾胃有关。

“胃不和则卧不安”,如果脾胃功能失调,比如饮食积滞、胃火亢盛等,都会扰动心神,使人难以入睡,或者睡眠质量不佳。

在儿科疾病中,脾胃的作用同样不可忽视。

小儿脾胃娇弱,容易出现脾胃失调的情况。

比如小儿厌食症,多因喂养不当、脾胃虚弱导致。

还有小儿腹泻,可能是由于脾胃受寒、湿热困脾等引起。

运用调节脾胃升降法的临床思路探讨脾胃是中医养生中非常重要的脏腑。

在中医理论中,脾主运化水谷,胃主受纳水谷。

脾胃的功能特点是升降和转化。

升降,指脾胃气机上提下降;转化,指脾胃气机转输水谷。

对于脾胃升降的调节,是中医临床上非常重要的治疗思路之一。

在临床实践中,我们不仅可以通过药物治疗、针灸、推拿等技术手段来调节脾胃升降,同时也可以通过调整饮食结构、生活作息等方面来进行干预。

本文将围绕运用调节脾胃升降法的临床思路进行探讨,旨在为临床医生提供一些治疗参考。

一、脾胃升降失常的临床表现在中医理论中,脾胃升降失常会表现为脘闷、呕吐、食欲不振、腹胀腹痛、消化不良、便秘或腹泻等症状。

这些症状不仅会影响患者的生活质量,还会引起其他脏腑失调,导致一系列疾病的发生。

二、运用药物调节脾胃升降药物治疗是中医调节脾胃升降的重要手段。

中医药物具有疏肝理气、健脾和胃、理气和胃、和中止痛等功效,可以通过药物治疗来调节脾胃的升降功能。

常用的药物包括香附、半夏、枳壳、厚朴、陈皮等。

这些药物具有宽中理气、健脾和胃、燥湿化痰的功效,适用于脾胃升降失常引起的脘闷、呕吐、腹胀腹痛等症状。

三、针灸调节脾胃升降针灸是中医调节脾胃升降的常用手段之一。

针灸可以通过刺激特定的穴位来调节脾胃的升降功能,达到治疗脾胃升降失常的目的。

常用的穴位包括中脘、足三里、关元、梁门等。

通过按摩、灸或针刺这些穴位,可以促进脾胃气机的升降转运,起到调节脾胃功能的作用。

四、运用食疗调节脾胃升降食疗是中医调节脾胃升降的重要手段之一。

中医食疗认为,人体的生理功能和脾胃功能密切相关,合理的饮食结构对调节脾胃升降功能十分重要。

对于脾胃升降失常的患者,可以通过合理的食疗来调节脾胃功能。

脘闷、食欲不振的患者宜多食用清淡易消化的食物,避免食用过多的油腻食物;腹胀腹痛、消化不良的患者宜食用健脾和胃的食物,如山药、白萝卜等。

通过食疗调节脾胃升降,可以有效缓解脾胃升降失常引起的症状。

五、调整生活作息调节脾胃升降生活作息是影响脾胃升降功能的重要因素之一。

黄元御的“脾胃论黄元御的“脾胃论”说:人体的后天之本是脾胃,脾胃之气左升右降,阴阳相交是为中气,脾胃不和,脾湿过旺使胃气敌不过,该升不升,该降不降会造成很多疾病。

肝随脾升,肝气升血流畅,脾气升,肝肾就不会有病,有点病对证吃药很快能好。

胆随胃降,胃气降,心肺胆气都降,这样,胆肺心不容易有病。

肝血流畅,心脏有充足的血液供养。

脾能上清,胃能降浊,肺气降气顺畅。

正常下降,这样,心气在下,肾气在上,心火下降,肾水上升,心肾相交,水火济济。

胃能吃,脾能消化,运送精微物质到达小肠,糟泊排送到大肠,营养人体百骸五脏,肺气下降,肝肾的功能都能正常运转,这就是健康的人。

什么叫顺藤摸瓜找病根比如肝病要从调整脾胃入手,是先不治肝,是先治它病根在脾胃,是因为脾胃有病,土生金,金生水,水生木,木生火。

所以有许多庸医不懂这个道理,开错药。

书中详细论述了许多病是怎么得的,应该吃什么药来医治和调理。

中医讲的五行对应人体五脏,不是单指某个器官,而是指整个经络和它的功能。

学好经络是治病的基础,肝经上反映的病,肝病、眼病都是因为脾气生不上去,胃气不能下降的结果。

但病根在于脾湿气过旺,使吃的东西不能消化,在胃里产生痰。

使肝气不能上升,所以医生开药,不能只使肝气下降。

这使我想到祥康节目说的,按摩太冲到行间穴,这样是错误的,应该是按摩行间到太冲穴。

这样,肝气不舒的问题才能解决。

所以只讲经络按摩,不讲怎么按摩,穴位按摩也应该遵守人体左生右降的规律,比如治疗肝经病,肝随脾气左升,所以肝气不能右泻。

许多心脏疾病,比如:口腔溃疡、心火旺、心脏病、血脉的病等是因为心气不能下降,是胃气不能下降的影响。

还是脾胃的问题。

许多胆病、胆囊炎等,也是胃气不能下降导致的。

许多人盲目的摘除手术,但是胆管炎症没有消除,饮食习惯没有改变,还是有复发的机会。

许多肾病、男科病、女子不孕症、肾司二便,大小便的病是肾虚的结果等都是因为心火不下降,肾水不能上升,肺气不能肃降,根在脾胃。

中医的升降、出入和开阖华侨0408中医是通过药物调理人体脏腑的升降、出入和开阖,使之虚实寒热达到平衡,从而达到扶正祛邪的目的。

一、升降:肝胆、脾胃的正常升降,决定气机的通顺和食物的消化和吸收,如果气机不利,“清阳不升、浊阴不降”就会脾胃痞满,运化不足。

调理气机升降的代表方子是:辛开苦降的半夏泻心汤和升肝降胆消积的四逆散。

如果,患者脾胃痞满,气机不利,尽管还有很多其他症状,也应该先调理脾胃、畅通气机,因为,药物的吸收,运化还是首先通过脾胃完成,你脾胃功能不畅,冬虫夏草、人参、阿胶等再昂贵的药材也是吸收不了,就会造成浪费!用药的顺序不对,有时也会影响疗效!这一点往往会被忽视。

二、出入:调理人体的出入是指平衡饮食的摄入和排泄,如果大便不通、小便不利就会病态百出;【内经】指出,大小便不通的同时,还有其他症状,要先调理大小便,等大小便通利了,再用药治疗其他症状!你可以想象,一个房间堆满各种垃圾,剩饭啊、果皮啊,你不把它们彻底清理出去,一味喷杀虫剂、芳香剂,能从根本上解决问题吗?三、开阖:调节开阖是指通过药物使汗毛孔保持正常的开阖。

汗毛孔的开阖,在【内经】上的名称有:腠理、营卫、玄府等,其实都是那么个意思。

汗毛孔如同房子的窗户,当开不开,内热就不能发散外泄,就会产生热症和发烧;汗毛孔当阖不阖,一方面身体内的热量和阳气就会外泄,令人产生虚寒症状;另一方面,外邪会趁虚而入,使脏腑中邪生病。

一般感冒发烧,用解表发汗药打开汗毛孔使身体内的郁热外泄,这个都可以理解。

但虚寒体质的人进行温补,也要注意固表止汗、调和营卫,就像冬天在屋里生火取暖,你不把门窗关严,岂不是白忙活吗?你温补的药物用了不少,而忽略了调节汗毛孔的及时闭合,岂不疗效不显、造成大大的浪费!这也就可以理解十全大补汤,在八珍汤温补气血的基础上再加上桂枝、黄芪固表止汗、调和营卫,促使汗毛孔正常开阖的道理了!所以,桂枝、防风、黄芪等调节汗毛孔开阖的药物,治疗外感是可用,调理内伤虚寒时也必不可少!只是作用发生了转换而已。

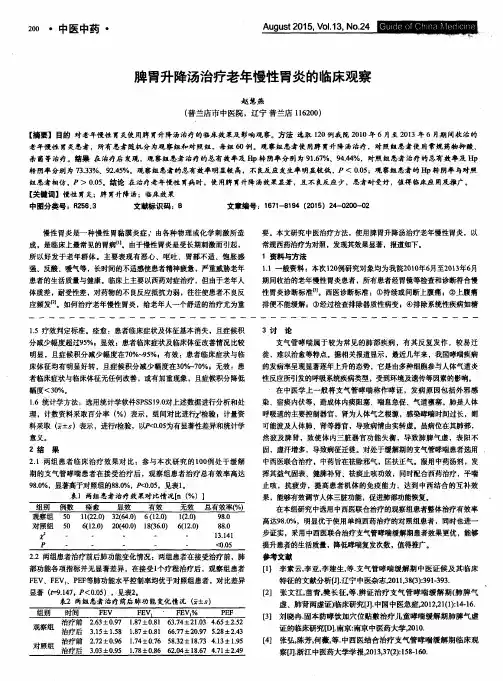

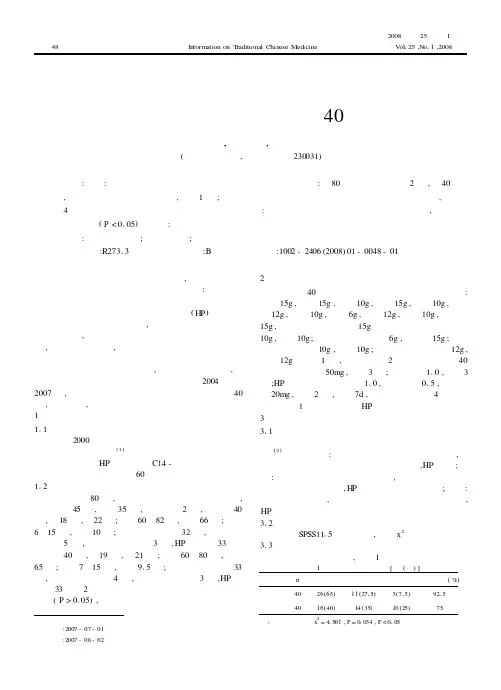

临床报道脾胃升降汤治疗老年慢性胃炎40例临床观察李林,王翼洲,黎锐平(安徽省中医院,安徽合肥 230031)摘 要:目的:探讨脾胃升降汤治疗老年慢性胃炎的临床疗效。

方法:将80例患者随机分为2组,各40例,治疗组采用脾胃升降汤治疗,每日1剂;对照组采用杀菌、抑酸、促动力、保护胃黏膜等常规治疗,疗程4周。

比较两组治疗前后症状及胃镜等情况。

结果:治疗组治愈率及总有效率明显优于对照组,两者有显著差异(P <0105)。

结论:脾胃升降汤治疗老年慢性胃炎疗效显著。

关键词:老年慢性胃炎;脾胃升降汤;中医药治疗中图分类号:R273.3 文献标识码:B 文章编号:1002-2406(2008)01-0048-01收稿日期修回日期8 老年慢性胃炎是老年人的常见病,其发病率居各种胃病之首。

老年慢性胃炎的主要症状为:饭后上腹饱胀不适、胃部隐痛、心嘈、嗳气、反酸、恶心、食欲不振及体重减轻等。

主要原因为幽门螺杆菌(H P )、药物作用、胆汁反流、某些慢性病等,这严重地威胁老年人的健康。

目前,现代医学在治疗本病时虽取得了一些进展,但尚无特异疗法,远期疗效欠佳。

但我国传统中医疗法在改善症状、促进胃黏膜的修复和抑制肠上皮化生等方面均显示了良好的效果,复发率也大大降低,其中升清降浊法占据非常重要的地位。

自2004年~2007年,我们采用脾胃升降汤治疗老年慢性胃炎40例,疗效满意,现报道如下。

1 资料与方法111 诊断标准参照2000年中华医学会消化病学分会在井冈山会议达成的共识标准[1]。

全部病例均经胃镜及病理确诊为慢性胃炎。

HP 诊断采用C14-尿素呼吸试验及快速尿素酶试验。

年龄在60岁以上。

112 一般资料观察病例80例,均为我院内科门诊及住院病人,其中门诊45例,住院35例,随机分为2组,治疗组40例,男18例,女22例;年龄60~82岁,平均66岁;病程6~15年,平均10年;慢性浅表性胃炎32例,慢性萎缩性胃炎5例,胆汁反流性胃炎3例,HP 阳性者33例。

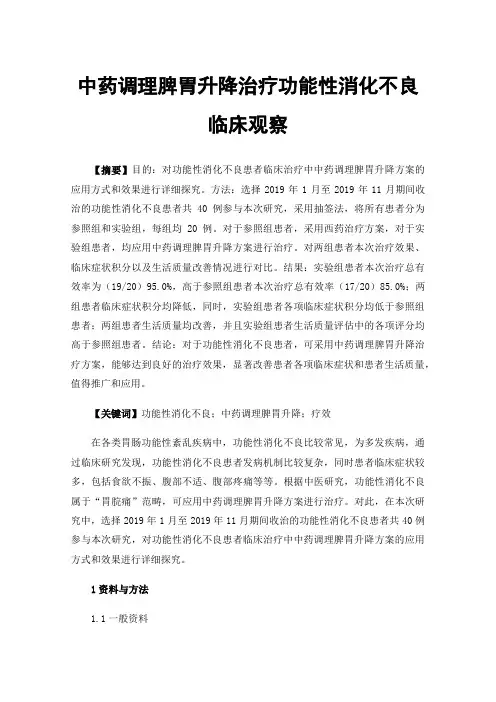

中药调理脾胃升降治疗功能性消化不良临床观察【摘要】目的:对功能性消化不良患者临床治疗中中药调理脾胃升降方案的应用方式和效果进行详细探究。

方法:选择2019年1月至2019年11月期间收治的功能性消化不良患者共40例参与本次研究,采用抽签法,将所有患者分为参照组和实验组,每组均20例。

对于参照组患者,采用西药治疗方案,对于实验组患者,均应用中药调理脾胃升降方案进行治疗。

对两组患者本次治疗效果、临床症状积分以及生活质量改善情况进行对比。

结果:实验组患者本次治疗总有效率为(19/20)95.0%,高于参照组患者本次治疗总有效率(17/20)85.0%;两组患者临床症状积分均降低,同时,实验组患者各项临床症状积分均低于参照组患者;两组患者生活质量均改善,并且实验组患者生活质量评估中的各项评分均高于参照组患者。

结论:对于功能性消化不良患者,可采用中药调理脾胃升降治疗方案,能够达到良好的治疗效果,显著改善患者各项临床症状和患者生活质量,值得推广和应用。

【关键词】功能性消化不良;中药调理脾胃升降;疗效在各类胃肠功能性紊乱疾病中,功能性消化不良比较常见,为多发疾病,通过临床研究发现,功能性消化不良患者发病机制比较复杂,同时患者临床症状较多,包括食欲不振、腹部不适、腹部疼痛等等。

根据中医研究,功能性消化不良属于“胃脘痛”范畴,可应用中药调理脾胃升降方案进行治疗。

对此,在本次研究中,选择2019年1月至2019年11月期间收治的功能性消化不良患者共40例参与本次研究,对功能性消化不良患者临床治疗中中药调理脾胃升降方案的应用方式和效果进行详细探究。

1资料与方法1.1一般资料选择2019年1月至2019年11月期间收治的功能性消化不良患者共40例参与本次研究,本次研究已通过医院伦理委员会批准,所有患者均对本次研究知情,并签署知情同意书。

采用抽签法,将所有患者分为参照组和实验组,每组均20例。

参照组中,男12例,女8例;患者年龄22岁~61岁,平均(43.8±6.5)岁;病程1年~11年,平均(6.2±0.6年。

脾胃病的治疗经验总结脾胃是维持人体生命活动的重要脏器,在中医脏腑学说中占有重要的地位;脾主运化,胃主受纳,脾升胃降,生化气血,滋长精气,被称为“后天之本”, 历代医家颇为重视;李东垣脾胃论的问世,为脾胃学说奠定了基础;在中医学的不断发展过程中,众多医家在理论和临床上潜心研究,不断完善,运用脾胃学说治疗多种疾病,收效颇丰;现将脾胃病治疗的经验及论述总结归纳如下:1 升降相因,脾胃同治掌握脾胃升降理论,对脾胃的生理功能及病理变化的阐述有极其重要作用,且在脾胃病的治疗中更有重要的指导意义,古今医家用此治疗脾胃病,阐发颇多;李东垣在脾胃论中,以升发脾胃之阳,以补元气、生阴血,他认为“善治病者,惟在治脾,治脾胃以安五脏”;并据素问·至真要大论:“劳者温之”、“损者益之”与难经:“损其脾者,调其饮食,适其寒温”的原则,倡导温补脾胃,升举清阳的治则,提出“加辛温,甘温之剂升阳,阳升阴长……阳旺则能生阴血也”;在升发脾胃阳气治则的指导下,创立了补中益气汤、调中益气汤、升阳益胃汤、升阳除湿汤等;此为治疗脾胃病升发阳气之治疗方法立论立方,给后世颇多见地;由此可见,脾气既升得健,则胃气当降为顺,以通为用,降则和,不降则滞,反之为逆;故胃病之论述中有“实则阳明”之说;叶天士曾说:阳明胃腑,通补为宜;选药要有走有守,有动有静,达到通不伤正,补不滞邪;“脾胃之病,虚实寒热,宜燥宜润,固当详辨,其升降二字,尤为紧要;盖脾气下陷固病,即使不陷,而但不健运,已病矣;胃气上逆固病,即不上逆,但不通降,亦病矣;”指出:“所谓胃宜降则和者,非用辛开苦降,亦非苦寒下夺以损胃气,不过甘平或甘凉濡润以养胃阴,则津液来复,使之通降而已矣;”此说体现了内经中“六腑者传化物而不藏,”以通为用的理论;故治胃当以和降,常用方剂如旋覆代赭石汤、橘皮竹茹汤、通幽汤、增液承气汤等;在调治脾胃的学术经验中指出脾胃为一身气机之枢纽,敷布精微于全身,升则上输于心肺,降则下行于肝肾;升降有度,上下有序,则“清阳出上窍,浊阴出下窍,清阳发腠理,浊阴走五脏;清阳实四肢,浊阴归六腑”;脾升则健,胃降则和,若脾胃功能失常,则升降之气机紊乱,清阳之气不能输布,水谷精微无以化纳,浊邪上泛,中气下陷,气血逆乱,清窍失养;上可见眩晕、脘胀、胸痞、泛酸、呃逆、面浮,下可见泄泻、便秘、腹满、气坠、身重、脱肛;如此清气在下、浊气在上,清处居浊,浊处陷清之候,常用健脾升清,和胃降浊之法,斡旋升降,举清泄浊,大气一转,其病乃解;其常用方为补中益气汤、旋覆代赭石汤、枳实导滞丸等;在诊治胃脘痛中,强调升清降浊;他认为胃腑以通为用,以降为顺;降则和,不降则滞,反之为逆,其通降作用与脾之升清功能相反相成,共同完成饮食物的受纳,运化和转输;若由于脾胃虚弱、清阳不升而下陷,浊阴不降而停滞,致提摄无力,内脏下垂,脾运无权,形成中气下陷之证,虚中挟滞之候;如一味补益,则胃气更加壅滞;如单纯疏理,则胃气愈益虚陷,疏而又滞;故应脾胃同治,升降并调,关键在于掌握升清降浊的分寸;2 润燥互济,脾胃兼顾叶天士在脾胃论的基础上,进一步发展柔润养胃的治则,补充了李东垣之不足;指出“太阴湿土,得阳始运,阳明阳土,得阴自安,以脾喜刚燥,胃喜柔润也;仲景急下存津,其治在胃;东垣大升阳气,其治在脾”;常用方剂如益胃汤、增液汤、沙参麦冬汤之类;此从生理角度将脾恶湿而喜燥,胃恶燥而喜润加以阐发;但在病理变化中,因胃阳伤亦可耗及脾阴,脾有湿亦使胃生痰浊;所以太阴湿土,可有阴虚津伤之候,阳明燥土,每见痰湿垢浊之疾;临床治疗需脾胃同治,润燥互济,用药如生地配苍术、沙参配半夏、麦冬配川厚朴等;在滋阴药中加香燥助运之品,静中寓动,润而不滞,养胃不伤脾;3 攻补得当,勿伤脾胃临床中脾病以虚为多,胃病以实为主;故有“实则阳阴、虚则太阴”之说;脾虚扶养则健,胃实予通为补;如脾胃同病,往往虚则俱虚,实则俱实,脾病也有实证,胃病也有虚证,且每多正虚挟实,虚实相间,故治疗中应做到补不留邪,攻不伤正,掌握虚实,统筹攻补;如滋阴和通降并用的增液承气汤,通补并施之调胃承气汤等,均为通中有补,通补结合之例;4 重视调肝,以济中州在治疗脾胃病的经验中认为:“中流换澜之法,莫贵乎升降;而升降之法又各有千秋,调和肝胆以济中州,是升降中的法中之法;”提出脾胃病的病因病机分析,应从肝胆入手,紧扣由实到虚,因虚致实的病理转机,旨在力复中州升降之权;在临床上,创制的3个有效方剂,①益脾启中汤黄花、党参、炒白术、茯苓、炒白扁豆、干姜、柴胡、升麻、黄连、陈皮、炙甘草,用于肝胆不升、疏泄不及、中气下陷之证;临床见气短乏力,腹胀便溏,面黄舌淡或边有齿印,脉虚弱等症;②养胃启中汤生赭石、旋覆花布包、吴茱萸、黄连、全瓜蒌、干薤白、煅瓦楞子、煅牡蛎、陈皮、柴胡,用于肝气犯胃,郁火灼阴之证;可见心口嘈热易饥,口苦口酸,呃逆或呕吐,脘腹胀痛,舌红少苔或剥脱,脉弦等症;③舒肝启中汤柴胡、生白芍、生内金、炒白术、陈皮、佛手、佩兰,用于肝郁阳虚湿阻,胁胀或痛,食后或傍晚脘腹疼痛更甚,面青黄而暗,时叹息,烦躁易怒,舌暗苔腻,脉弦滑等症;5 寒热得当,温凉互协脾胃同居中焦,但脾病多寒,胃病多热,两者又可相互影响,致脾热而胃寒;脾胃功能失常,既能呈现寒与热的病理现象,也和寒与热的病因相关;临床上治寒常选附子、干姜、高良姜、吴茱萸、川椒等温中助阳;清热常用黄连、黄苓、山栀子、黄柏、知母、石膏泻火清胃泄热;但脾病及胃,胃病及脾,脾胃病临床上每见寒热错杂;治疗当寒热并用,湿凉互协;此法遵张仲景,方用黄连汤、半夏泻心汤、生姜泻心汤等;后李东垣倡升脾阳、泻阴火之法,创升阳益胃汤、升阳泻湿汤,使脾胃病寒热错杂之治法、方药更加全面;6 行气导滞,详辨病因寒凝、食积、肝郁、血瘀、痰湿均可致气滞而影响脾胃功能,导致以脘腹疼痛为主症的多种病证,治疗中当详细辨证;寒凝者当温胃散寒、行气止痛;食积者当消导行滞、健脾和胃;肝郁者当疏肝理气、和胃止痛;血瘀者当化瘀通络、行气止痛;痰湿阻滞者当化痰除湿、健脾和胃、行气导滞;方选保和丸、柴胡疏肝散、失笑散、平陈汤等加味治疗;7 重视脾胃,统观五脏脾胃为气血生化之源,后天之本;故脾胃有病可损及其他脏腑,反之其他脏腑有病,亦可损及脾胃;金匮要略有“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”之说,李东垣云:“胃虚则脏腑经络皆无以受气而俱病”,强调五脏有病,当治脾胃;张景岳曰:“凡先天有不足者,但得后天培养之力,亦可居其强半;”周慎斋有“诸病不愈,必寻到脾胃之中,方无一失;”由此可见,脾胃在人体生命活动中的重要性;如脾胃虚弱,气血生化无源、营血亏虚、心神失养用归脾汤,心脉得充,心神自宁;脾虚土不制水,水湿泛滥,肾阳受伐,关门不利用实脾饮,健脾温肾、通阳利水,脾阳振则肾气复,土实则水治等;由此可见,临床治疗脾胃病要统观五脏,全面考虑;关于脾胃病的治疗法则及选方用药摘要:历代医家非常重视脾胃,如李东垣说:“善治病者,惟在调和脾胃;”有胃气则生、无胃气则死,在病证中常预示着疾病的预后;在治疗疾病时,顾护胃气是治疗疾病的基本原则;脾胃病为临床常见之疾病,不论内伤,还是外感都累及脾胃;脾胃病证候复杂,治法繁多,但遵内经及李东垣脾胃学说之理论,结合本人多年治疗脾胃病的经验,对脾胃病的治法总结如下:和法治疗脾胃病初探一.和法:1.是调整人体功能,使之归于平复之意,用于治疗脏腑气血阴阳不和,或寒热失调,虚实夹杂的证候,故邪在少阳、募原、肝脾不和、肠胃不和、气血不和、营卫不和等等,都可用和法治之;脾胃因其特殊的生理特性及病机特点,往往表现为寒热虚实错杂,气机升降失调,因而采用寒热并用,升降配合,正邪兼顾之剂以调和,方可愈病;2.和法是通过调和以达到消除病邪为目的的一种治法;所谓调和者,是调整人体功能,使之归于平复之意,用于治疗脏腑气血阴阳不和,或寒热失调,虚实夹杂的证候,故邪在少阳、募原、肝脾不和、肠胃不和、气血不和、营卫不和等等,都可用和法治之;二.历代医家对和法的论述1 ;素问·正气通天论:“圣人陈阴阳,筋脉和同,骨髓坚固,血气皆从;如是则内外调和,邪不能害,耳目聪明,气立如故;”“阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气乃绝”,故而人体的阴阳协调,内外调和,精神正常,身体健康,是一种“和”的状态;和解是和解少阳、治疗病邪在半表半里的一种方法,但尽此一意是不够的,和为调和,意义则更广也;正如景岳全书曰:“病虚实气血之间,补之不可,攻之不可者,欲得其平,须从缓治,故方有和阵;”“和方之剂,和其不和也;”岳美中讲:“和法是指和解表里,疏瀹气血,协调上下等各方面,凡属补泻兼施,苦辛分消等均是;”蒲辅周亦讲:“和解之法,具有缓和疏解之意,使表里寒热虚实的复杂证候,脏腑阴阳气血的偏衰偏盛归于平复,寒热并用,补泻合剂,表里双解,苦辛分消,调和气血,皆谓和解;”综上所述,和法是一种寒热互用,苦辛并进,补泻兼施,以调节人体阴阳、脏腑、气血状态的方法;2. 和法治疗脾胃病理论基础脾主运化,胃主受纳,脾主升,胃主降,两者之间的关系是“脾主为胃行其津液;”脾气升则水谷之精微得以输布,胃气降,则水谷及其糟粕得以下行;脾为湿土,胃为燥土,脾喜燥而恶湿,胃喜润而恶燥;脾为阴土,得阳则运,胃为阳土,得阴则安;脾与胃,一脏一腑,一纳一运,一升一降,相辅相成,维持着正常的消化功能,饮食物的消化吸收是在脾胃纳运结合,升降相因,燥湿相济的相互协调中完成的;由于脾胃在生理上相互联系,因而在病理上互为影响;如脾为湿困,运化失职,清气不升,从而影响胃之受纳和降,可出现脘胀食少,恶心呕吐等;如饮食不节,食滞胃脘,胃失和降,影响脾主运化和升清,可出现腹胀泄泻等症;因此脾胃病的病机就其本脏而言,主要表现为纳运失调,燥湿不济,寒热错杂,升降失常,而尤以升降失常为重要;肝为将军之官,主疏泄,条畅脾胃气机,“土得木而达”,肝性喜条达而恶抑郁,若肝气郁滞,横逆脾胃,运化不及,升降失调,则表现为脘胁胀痛,恶心呕吐,腹痛腹泻,纳呆便溏等症;正如唐容川所说:“木之性主于疏泄,食气入胃,全赖肝木之气以疏泄,而水谷乃化,设肝之清阳不升,则不能疏泄水谷,渗泄中满之症,在所不免;”综上,分析研究古今医学论述和治疗脾胃病的文献,并结合脾胃的生理特性和病机特点,认为脾胃病往往脏腑同病,寒热互存,虚实夹杂,升降失调,并且与肝胆互为影响,病因多种多样,病机复杂多变,临证时单选一法治之,恐难取效;唯采用调和脾胃,调和肝脾,调和胆胃,调和肝胃,调和肠胃等和法,注重脏腑同治,寒温相宜,虚实同理,阴阳兼顾,从而达到脾胃升降有序,肝胆疏泄有度,以调理脏腑功能,调畅逆乱之气机,使阴平阳秘,元气生生不息,病势才能迎刃而解;3 和法治疗脾胃病临证应用调和脾胃法用于脾胃不和,以脾胃升降功能失常为特点,以脘腹胀满,恶心呕吐,纳少腹泻为主症,伴脘痛厌食,嗳腐吞酸,苔厚腻,脉弦滑,辨为饮食积滞证,方用保和丸加减;伴脘痛喜按,神疲乏力,舌淡、苔白、脉虚弱,辨为脾胃虚弱证,方用香砂六君子汤加减;伴倦怠身重,口淡无味,舌淡,苦腻,脉沉濡,辨为脾胃湿阻证,方用三仁汤加减;伴泛酸嘈杂,口干口苦,脉弦数,辨为胃热炽盛证,方用左金丸合海贝散加减;伴脘痛喜温喜按,畏寒肢冷,舌质淡,苔白腻,脉沉弱无力,辨为脾胃虚寒证,方用黄芪建中汤加减;伴咽干口燥,嗳气便干,舌红少津或剥苔少苔,舌面有小裂纹,脉小弦或细数,辨为胃阴不足证,方用益胃汤合芍药甘草汤加减;调和肝胃法用于肝胃不和,以肝疏泄失职,胃失和降为特点;叶天士云:“肝为起病之源,胃为传病之所;”素问·六元正纪大论说:“木郁之发,民病胃脘当心而痛,上支两胁,膈咽不通,食饮不下;”临床表现为胃脘胀痛,以胀为主,或攻窜两胁,或胃脘痞满,每因情志因素而症作,嗳气则舒,胸闷叹息,纳呆腹胀,排便不畅,苔薄白或薄黄,脉弦,方用柴胡疏肝散或四逆散加减;若气机郁滞,日久不解,肝胃蕴热,症见胃脘灼痛,嘈杂泛酸,烦躁易怒,方用蒿芩清胆汤加减;调和肝脾法用于肝脾不和,以肝脏气机不和,横窜犯脾,脾运失健,脾气不升为特点;景岳全书说:“凡遇怒气便作泄泻者,必先怒时挟食,致伤脾胃,故但有所犯,即随触而发,此肝脾二脏之病也,盖以肝木克土,脾气受伤而然;”临床表现多从本脏部位开始,然后循经扩散,以两胁胀痛最为明显,进而出现纳呆,嗳气,呕吐,泄泻等脾胃症状,证见两胁胀痛,脘痞易饱,纳呆呕吐,嗳气,大便时干时溏或排便不爽,舌质淡,苔薄白,脉弦;方用逍遥散、柴胡疏肝散、痛泻要方加减;调和胆胃法用于胆胃不和,以胆气郁结,疏泄失利,横逆犯胃,胃气不和,湿浊中蕴为特点,张氏医通认为:“邪在胆经,木善上乘胃,吐则逆而胆汁上溢,所以呕苦也;”证见脘腹胀满或持续钝痛,胃脘灼热,嗳气吞酸,恶心呕吐,口苦纳呆,或见咽部梅核气,舌质红,苔薄黄,脉弦数;方用温胆肠加减;调和胃肠用于胃肠不和,以邪犯胃肠,寒热夹杂,升降失常为特点,证见心下痞满,恶心呕吐,脘腹胀痛,肠鸣下利,舌质红、苔白腻或黄腻,脉弦滑;方用半夏泻心汤加减;“半夏泻心汤治寒热交结之痞,故苦辛平等;”素问·阴阳应象大论说:“辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴,”苦辛配伍,泄中有开,通而能降,阴阳相和,扶弱抑强,用以温阳散结,疏通气机,而恢复肠胃之功能;4 和法治疗脾胃病施治要点和法应用当辨明病性,随证施治脾胃病的形成有本虚标实,虚实夹杂两方面,有升降失常,寒热相兼的特点,往往以脾胃虚弱为本,水湿,湿热,瘀血,浊毒为标,故要明确证候性质来选用和法;如程国彭在医学心悟中云:“有当和而和,而不知寒热之多寡,禀质之虚实,脏腑之燥湿,邪气之兼并,以误人也,是不可不辨也……由是推之,有清而和者,有温而和者,有消而和者,有补而和者,有燥而和者,有润而和者,有兼表而和者,有兼攻而和者;和之义则一,而和之法变化无穷焉;”同时要根据寒热、虚实、升降之孰轻孰重,决定药量,如吴鞠通所谓:“治中焦如衡,”意为治中焦之病要达到平衡、平和之状态;和法应用当平补缓攻,动静相宜脾胃病以虚实夹杂,寒热错杂为病机特点,单纯补益或补益太过,湿热毒瘀非但不能祛除,反而使邪气滞留加重,使气机升降受碍,正气更虚;若攻伐太过,湿热毒瘀虽祛,但元气大伤则气机升降出入无力,体虚不复,疾病难愈,故宜平补缓攻之和法;慢性胃炎治之以和,可取法效法,或在化湿、消食、散寒、泄热、行气、活血之时辨证配合益气,养血、养阴,使正气复,邪气去而趋平和,亦乃和法之旨意;处方用药时也往往在补益剂中,加用鸡内金,砂仁以防止补益太过而致气机壅滞或碍胃,以补配消,以塞配通,在静药中适量加入动药,既行补之滞又增补益之力,此即内经“动静相召”之意,也是和法的具体体现;和法应用当顺应特性、配合得法脾胃同居中焦,脾宜升、宜健、宜燥、宜温、宜补;胃宜降、宜和、宜润、宜清、宜泄,脾胃二者在生理特性上相辅相成,共同完成着饮食物的消化吸收,病理机制上升降失常,纳运失司,治疗时应顺应脾胃特性,或因势利导,或逆向调整,使异常的升降状态恢复正常,临证用药时宜选轻清平和之品,时时扶护脾胃之气,同时将不同升降作用的药物进行合理搭配,使药剂的作用与气机升降相因的规律相顺应,以升促降,以降促升,有利于流通气机,提高疗效,使中焦脾胃气机通达,升降协调,出入有序,邪去病却;中医治疗脾胃病的体会我们以脾胃的生理功能为基础,对其病因病机,疾病传变规律及不同的治疗方法进行探讨,分析其症候特点及表现,同时阐释其治疗原则、组方及用药特点,以供同仁临床借鉴;脾胃互为表里,有后天之本之称,五脏六腑,四肢百骸皆赖以所养,所以脾胃的病理表现主要是受纳,运化升降,统摄等功能异常;脾喜燥恶湿,胃喜润恶燥;脾失健运则便溏,腹痛,倦怠,消瘦等,胃失受纳则胃痛,痞满,大便秘结;胃失和降则嗳气呕吐,呃逆,噎嗝等,临床以脾胃为本,以通立论,通补结合,知常达变,证病结合,寒湿并用,仔细辨证,颇有疗效;脾胃病多由脏腑功能虚衰,情志所伤,疾病影响,劳倦太过,饮食不慎等原因引起,因而脾胃病患者,本虚标实者居多,虚在脾,为本,实在胃为标;与仲景“虚则太阴,实则阳明”相符,脾胃同居中焦,为后天之本,脾主运化,胃主受纳,“脾升则健,胃降则和”肝主疏泄,协调脾胃纳化,胃脾与肝,三者一气相通,则升降有度,纳化有常,共同完成饮食的受纳、消化、吸收、运化功能,是气血生化之海,亦是元气升化之本,若脾胃功能失常,则可出现脾失健运,胃失和降的病理变化,治疗亦应以辨证为主,证病结合,以益气养脾,和胃降浊为本,恢复脾胃纳化与升降功能是其关键;1 益气活血,扶脾助运本法适用于脾气虚证,脾气虚证临床颇多见,其特点是病久且虚,症见脘腹隐病,时作时止,空腹尤甚,喜温喜按,脘腹胀,嗳气不扬,食饮不振,倦怠乏力,面色萎黄,舌质淡红或有齿印或喜甜食,或便溏薄,脉细弱等一派脾胃气虚,运化无力之象;脾气久虚而不散布精气,则血行无力,久病入络成瘀;临床多见于消化性溃疡、慢性痢疾、溃疡性结肠炎、慢性肝炎、早期肝硬化等疾病;部分患者胃镜检查,可见到胃黏膜组织的病理变化,溃疡或炎症;炎症也是瘀血的病理基础之一;虚是本,在脾;瘀在肠胃,是标;李东垣明确指出:甘温以补其中而升其阳“临床实践和现代药理研究都足以证实,使用甘温益气的药,能恢复脾胃生化气血、运化水谷之功能,能增强细胞活化,增加免疫功能,改善胃肠运动,促进药物吸收,改善全身情况;笔者认为:脾为后天之本,气血生化之源,用药应时时处处顾护胃气,常用太子参、黄芪、白术、云苓、淮山药、甘草等甘温之品为主药,佐以半夏、陈皮、木香、山楂,白芍、枳实等消积和胃化瘀之品为辅药,常用方有四君子汤、香砂六君子汤、小柴胡汤等,时方和经方加减,不但收到补脾而不壅滞,和胃消积而不伤正之功,而且亦与“脾健则升,胃降则和”的理论相符合;2 益气健中,以调升降本法多用于脾胃气虚下陷,中气不足之症;脾胃乃一身气机之枢纽,脾健胃和,纳化有常,升降有序,共同完成运化水谷,生化气血,输布全身的功能;“诸阳出上窍,浊阴出下窍,清阳发腠理,浊阴走五脏,清阳实四肢,浊阴归六腑”,脾胃功能失常,则升降之机紊乱,清阳之气不能输布,水谷精微无以化纳,浊阴上泛,中气下陷,气血逆乱,清浊失养,达颠顶可见头晕目眩,胸脘痞闷,泛酸,呃逆,下行则见餮泄、便秘、腹满、脱肛、子宫脱垂等症,对此清气在下,浊气在上,清处居浊,浊处陷清之疾,以调升降,大气一转,其病乃解;二0一三年一月。

从脾胃升降功能论治糖尿病胃轻瘫

徐萌;王吉娥;黄秀深;张丰华;于毅

【期刊名称】《中医药信息》

【年(卷),期】2014(031)005

【摘要】糖尿病胃轻瘫是糖尿病慢性并发症之一,脾胃功能失调是其发生的基本病机,对其治疗应从脾胃着手,通过控制饮食、消积导滞、辛开苦降、培土健脾等斡旋中焦,恢复脾胃升降之机.中医药对糖尿病胃轻瘫(DGP)的治疗有独特优势,通过调整胃肠激素水平,不仅能改善胃轻瘫症状,还能够降低血糖减轻胰岛素抵抗,从而改善糖尿病并发症症状.

【总页数】3页(P41-43)

【作者】徐萌;王吉娥;黄秀深;张丰华;于毅

【作者单位】成都中医药大学,四川成都610075;成都中医药大学,四川成都610075;成都中医药大学,四川成都610075;成都中医药大学,四川成都610075;成都中医药大学,四川成都610075

【正文语种】中文

【中图分类】R255.4

【相关文献】

1.张介眉教授运用脾胃升降协调论治疗脾胃病临床经验 [J], 石拓;时昭红;张介眉

2.从脾胃失和论治糖尿病胃轻瘫90例 [J], 吴敏田

3.从肝脾胃肾论治糖尿病胃轻瘫 [J], 杨芳;依秋霞;傅纪婷

4.从脾胃升降论治口疮 [J], 王忻彤;任顺平

5.从调理脾胃气机升降论治疲劳 [J], 叶冠成;王嘉铖;苗瑞恒;王凤龙;曹麓垒;袁宇莲;赵歆

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

国医大师路志正重脾胃调五脏六腑十八字诀路志正(1920-),字子端,号行健,河北藁城人。

中国中医科学院资深研究员,广安门医院主任医师,研究生导师,全国老中医专家学术经验继承指导老师。

中华人民共和国药典委员会顾问,中华医学会风湿病学会名誉主席,中华中医药学会内科学会副主任委员,内科心病专业副主任委员。

2009年被人力资源和社会保障部、卫生部、国家中医药管理局评选为“国医大师”。

从医60余年,擅长中医内科、针灸,对妇科、儿科、外科等亦有很深造诣。

主编著作有《实用中医风湿病学》《中医内科急症》《路志正医林集腋》《实用中医心病学》等。

路老重脾胃调五脏六腑十八字诀持中央,运四旁,怡情志,调升降,顾润燥,纳化常1.持中央,运四旁“脾者土也,治中央,常以四时长四脏”(《素问·太阴阳明论篇》),故“中央”即指中焦脾胃。

“四旁”并不局限于四肢,除“中央”脾胃以外的其余脏腑、十二经脉,甚至运行于全身的气血津液等均属于“四旁”范畴。

路老认为:持中央可以“生养气血”“滋养五脏”“生长肌肉”“束利机关”“通利孔窍”“滋养脉络”,故调理脾胃是治疗各种疾病的重中之重的核心。

治疗特色:善调升降,“动”中求衡。

路老治病侧重脾胃,善从脾胃着手治疗五脏六腑的疑难病证。

而调脾胃又首善调升降。

因为路老的学术思想最重视“动中求衡”,认为生命在于“动”,动而不止则变化生。

远刚燥,药取轻清展气。

堆积的病理产物非单纯化痰行气、利水、消积、活血所能除。

关键:如何恢复脏腑的自身功能,使脏腑“动”。

路老使之动的方法:不用蛮力、不用刚燥、善以巧制胜。

多用花蕊卉穂芳香之品、以轻清展气。

如八月札、娑罗子、玫瑰花、绿萼梅、玉蝴蝶、金蝉花或蝉衣等轻清之品。

2.调理脾胃的具体方法——怡情志,调升降,顾润燥1.怡情志《素问》云“人有五脏化五气,以生喜怒悲忧恐”情志病变以气机失常为病机,主要损伤肝、脾、心。

而脾居中属土,为五脏六腑之源,最终必为情志所伤,致纳运不畅,升降失调,诸病由生。

中医(专长)-中医内科学-脾胃病证脾胃病证脾胃病证胃痛胃痛,又称胃脘痛,是以上腹胃脘部近心窝处疼痛为主症的病证。

本病在脾胃肠病证中最为多见,人群中发病率较高,中药治疗效果颇佳。

要点一概述“胃脘痛”之名最早记载于《内经》,如《灵枢·邪气脏腑病形》指出:“胃病者,腹膜胀,胃脘当心而痛。

”并首先提出胃痛的发生与肝、脾有关,如《素问·六元正纪大论》说:“木郁之发,民病胃脘当心而痛。

”《灵枢·经脉》说:“脾,足太阴之脉……入腹属脾络胃……是动则病舌本强,食则呕,胃脘痛,腹胀善噫,得后与气则快然如衰。

”唐宋以前文献多称胃脘痛为心痛,与属于心经本身病变的心痛相混。

如《伤寒论·辨太阳病脉证并治》说:“伤寒六七日,结胸热实,脉沉而紧,心下痛,按之石硬,大陷胸汤主之。

”这里的心下痛实是胃脘痛。

又如《外台秘要·心痛方》说:“足阳明为胃之经,气虚逆乘心而痛,其状腹胀归于心而痛甚,谓之胃心痛也。

”这里说的心痛也是指胃脘痛。

宋代之后医家对胃痛与心痛混谈提出质疑,如《三因极一病证方论·九痛叙论》曰:“夫心痛者,在《方论》有九痛,《内经》则曰举痛,一曰卒痛,种种不同,以其痛在中脘,故总而言曰心痛,其实非心痛也。

”直至金元时代,《兰室秘藏》首立“胃脘痛”一门,将胃脘痛的证候、病因病机和治法明确区分于心痛,使胃痛成为独立的病证。

此后,明清时代进一步澄清了心痛与胃痛相互混淆之论,提出了胃痛的治疗大法,丰富了胃痛的内容,如《证治准绳·心痛胃脘痛》曰:“或问丹溪言痛即胃脘痛然乎?曰:心与胃各一脏,其病形不同,因胃脘痛处在心下,故有当心而痛之名,岂胃脘痛即心痛者哉?”《医学正传·胃脘痛》说:“古方九种心痛……详其所由,皆在胃脘,而实不在于心也。

……气在上者涌之,清气在下者提之,寒者温之,热者寒之,虚者培之,实者泻之,结者散之,留者行之。

”《灵枢邪气脏腑病形》还指出,要从辨证的角度理解和运用“通则不伤”的方法。

脾胃伤则百病生!中医教你几招养出好脾胃前言脾胃是生命的根本。

脾胃既是人体五脏六腑气机升降的枢组,也是人体气血生化之源和赖以生存的“水谷之海”。

脾胃是人体后天之本,气血生化之源。

天食人以五气,地食人以五味。

人得五味之养,全赖脾胃功能健全;脏腑及躯体的营养都依靠脾胃的消化功能。

脾胃机能正常则人体气血充足,正气旺盛;脾胃机能不振则人体气血来源匮乏,正气虚衰。

与此同时,脾胃居于中焦,是人体气机升降的枢纽,一身气机的升降调畅很大程度上取决于脾胃升降。

脾胃升降失常则人体清气不升、浊气不降,上、中、下三焦都可能因此出现病变。

也就是中医上所说的“脾胃伤则百病生”,因此,我们应该在日常生活中注重养护脾胃,养出一个健康的脾胃。

接下来将为大家介绍有关脾胃伤的几大表现,并从中医的角度出发,介绍养好脾胃的妙招!1脾胃伤的几大表现1.1腹胀脾虚引起腹胀。

因为脾胃虚弱,就可以导致胃肠道功能紊乱,所以会导致胃肠胀气。

中医认为脾胃位居中焦,是体内升降出入的枢纽,脾脏具有运化水谷、运化水液、以及调节气机、输布精微物质于周身的功效。

如果脾气亏虚,升降功能失调而导致中焦气机郁滞,则会出现腹胀,同时会伴有饮食后症状加重,或者不思饮食,形体消瘦、大便不成形、矢气频频等症状。

1.2纳呆纳呆,指胃的受纳功能呆滞,属于胃病。

释义:纳呆,中医症状名,指胃的受纳功能呆滞,故名,也称“胃呆”。

即消化不良、食欲不振的症状。

如果胃口不好,常有饱滞之感的,称为“胃纳呆滞”。

纳是容纳的意思。

中医讲水谷(饮食)由口经食道,进入、容纳于胃,故称胃主受纳(受,接受;纳,容纳)。

胃的受纳功能降低,食欲减退,又称纳呆、纳少或食少。

1.3腹泻脾虚会引起腹泻,从中医来看是因为脾虚运化功能不足之后,导致水湿停聚,脾的运化水湿的功能和大小肠的转输都相关,脾虚导致大小肠的运化和转输的功能都不足,容易出现最后排出的粪便中水分残余过多,导致腹泻。

脾的运化功能包括运化食物中的水谷精微,输布水液,脾还有统摄血液的作用。