脾胃升降方

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:1

金元名医李东垣:调理胃病的千古名方,愿你的脾胃如旭日东升!西医发明了很多胃病,有浅表性胃炎,有糜烂性胃炎,有胃溃疡,有反流性胃炎,有非萎缩性胃炎,有萎缩性胃炎等等,那么离胃癌最近的一种胃病是哪一种呢?毫无疑问就是萎缩性胃炎。

认识的一个朋友就是萎缩性胃炎,饭量越来越少,人越来越瘦,自己说自己有可能会得胃癌,可是他比较顽固,不太信中医,长期吃西药。

工作又不好,情绪也不好,总是怨天尤人。

人得胃气则生,失胃气则亡。

胃越来越小了,为什么越来越小呢?因为胃里面全被垃圾占据了,就好比一个房子,本来很宽敞明亮的,现在却拥挤不堪,新的东西根本进不来。

胃一旦萎缩,胃主受纳的功能就会减弱,食之无味,胃口越来越小,吃了也很难消化,就会胃胀胃痛。

但这种胃胀又不是实症,不能消食,不能用保和丸之类的药。

萎缩性胃炎,从中医角度来说,首先是脾胃虚弱在先,然后是脾胃运化不好,产生大量湿邪,湿气阻碍了脾胃的气机,导致脾阳不升,胃阴不降,脾胃升清降浊的功能减弱,整个胃里充满了湿气,胃气也无法正常流动,于是形成各种痞块,进一步堵塞胃部,从而胃越来越小,导致萎缩性胃炎。

总的来说,萎缩性胃炎虚实夹杂,以虚为主,寒热交错,以寒为主,胃里面有一种占据主导地位的邪气就是湿邪,湿邪又会生痰,各种痰湿堵在胃里,又会郁而化热,所以萎缩性胃炎不好调理,需要系统性的调理,全面调理。

看到这,有萎缩性胃炎的人郁闷了,难道我们这些人就只能等死吗?别急,别郁闷,郁闷会导致肝气不舒,肝气不舒会进一步伤害脾胃。

今天分享一个调理萎缩性胃炎的千古名方,虽不敢保证一定能够拿下你的萎缩性胃炎,但是这个名方是很多老中医验证过的,治好过很多萎缩性胃炎患者,总的有效率达到90%哦。

看看,是不是柳暗花明又一村呢。

这个方子叫做升阳益胃汤,金元四大家之一李东垣发明的,李东垣是脾胃专家,在脾胃方面的建树至今无人超越,他老人家还专门写了一部专门论述脾胃的医学专著,叫做《脾胃论》。

药店到处都有卖的中成药、十大名方之一的补中益气丸就出自李东垣之手,可见李东垣的厉害。

补气第一名方——“四君子汤”气虚的人容易疲劳乏力,气老是不够用。

不爱动也不爱说话,就是说话,声音也很小。

没精神,爱出汗,舌边有齿痕,不爱冒险。

”中年人不要以为是肾虚早衰,而吃六味地黄丸,药不对症。

那么气虚到底该怎么补呢?补气第一名方——“四君子汤”说起补气来,我还真有一妙方,健脾补气非它莫属。

这个方子由人参9克、白术9克、茯苓9克、炙甘草6克组成这个被称为健脾补气第一名方的“四君子汤”虽然只有四味药,却是配比绝妙,君臣佐使搭配令人叫绝。

以人参为主,补气、健脾又养胃;配以白术,健脾、燥湿,还能加强人参的补气健脾之力;再加上有健脾、渗湿效果的茯苓,补脾的作用更加明显;配上炙甘草,能协调诸药而使它们共同发挥补气健脾的效果。

这个方子补起气来,温补而不燥热,补益却不峻猛,有君子之德,所以用“四君子”来命名。

“四君子”加大米熬成粥,最适合补气健脾每到立夏时节,我都会用“四君子”加上大米熬成粥给家人喝,以减少即将到来的炎热给身体带来的消耗。

这个方子也可以经常喝一喝作为日常的保养,不过把人参换成党参最好。

男人多气虚,气一虚,就精力不足、体力不支。

因此,气虚的男性容易注意力不集中,工作效率低下。

这个粥最适合补气,可以作为男性抗疲劳的首选。

气补足了,则龙精虎猛、精力十足。

女人易脾虚,脾一虚就乏力犯懒,什么事都不爱干,脸色还泛黄。

而老人家脾、气都容易虚,虚了就显老,免疫力下降,动不动就生病。

有了这个粥,女人喝了能气色红润、体力充沛。

老人家喝了能补气健脾、安享晚年。

但凡是补药,多偏于滋腻厚重,喝了容易壅气。

而体质较差的人,脾胃虚弱,体内还湿气盛,难以运化补品的粘滞、滋腻之气。

因此,这类人吃进去的补品非但没有补到身上,反而给脾胃带来了巨大的压力。

一味的补下去,最终会导致脾胃不能承受压力而“罢工”,这种行为无异于对自己的身体施暴,非君子所为。

“四君子汤”补中有泻,平和中正,不偏不倚,这才是中庸之道、君子之德。

它也为我们揭示了善待自己的真谛。

脾胃病治法探讨赵仁1,李卫强2,3,朱西杰2,3(1.宁夏医科大学总医院,宁夏银川750004;2.宁夏医科大学附属回医中医医院,宁夏吴忠751100;3.宁夏医科大学中医学院,宁夏银川750004)摘要:脾胃病是临床常见病,作者在临证中提出平衡疗法、时间疗法、调情疗法,提高了脾胃病的临床疗效,值得深入研究。

关键词:脾胃病;平衡疗法;时间疗法;调情疗法中图分类号:R256.3文献标志码:A 文章编号:1000-1719(2013)02-0260-02收稿日期:2012-08-12基金项目:“十一五”国家中医药管理局脾胃病重点学科建设项目;“十二五”国家中医药管理局脾胃病重点专科建设项目作者简介:赵仁(1965-),男,宁夏海原人,主任医师,学士,研究方向:消化系统疾病的诊疗。

通讯作者:李卫强(1974-),男,陕西凤翔人,副教授,硕士研究生导师,硕士,研究方向:消化系统疾病的诊疗。

脾胃病是中医临床中的常见病,脾喜燥而恶湿,胃喜润而恶燥,脾胃为人体气血生化之源,是机体气机上下斡旋的枢纽,《脾胃论》提出“人以胃土为本”,“内伤脾胃,百病由生”。

因此,脾胃病的合理治疗就显得至关重要。

我们经过多年研究,在脾胃病的治疗方面平衡疗法、时间疗法、调情疗法,现总结如下。

1脾胃病平衡疗法《临证指南医案·胃脘痛》曰:“阳明乃十二经脉之长,其作痛之因甚多。

盖胃者汇也,乃冲繁要道,为患最易。

虚邪贼邪之乘机窃发,其间消长不一。

习俗辛香温燥之治,断不容一例而漫施。

”《医学读书记》曰:“土具冲和之德,而为万物之体。

冲和者,不燥不湿,不冷不热,乃能化生万物,是以湿土宜燥,燥土宜润,便归于平”。

因此,脾胃病治疗上的用药平衡是极为重要的。

1.1补脾不过甘、清热不过苦脾胃属土而喜甘,故欲补脾胃,则多以甘药调之,《内经》中有“五味入胃,甘先入脾”的记载。

但脾胃病多用甘味,极易碍脾滞气,《素问·生气通天论》说:“味过于甘,心气喘满,色黑,肾气不衡”,即是说过食甘味则可致脾土损伤,子病及母,引起心系病变;土不制水则伤及肾气,面色黧黑,肾气受损。

《中医方剂学》学习笔记:调和肠胃之半夏泻心汤适用于肠胃不和的寒热错杂,虚实夹杂,升降失常,治疗肠胃不和证。

半夏泻心参芩连,干姜草枣一并添;寒热互结心下痞,和胃降逆病自痊。

(草人下江找双黄)组成:半夏半升(洗),黄芩、干姜、人参、甘草(炙)各三两,黄连一两,大枣十二枚(擘)。

以水一斗,煮取六升,去滓。

主治:寒热错杂之痞证。

心下痞,但满而不痛,或呕吐,肠鸣下利,舌苔腻而微黄。

(本方常用于急慢性胃肠炎、慢性结肠炎、慢性肝炎、早期肝硬化等属中气虚弱,寒热互结者。

)出自《伤寒论》。

只要是属于寒热互结于中焦,形成升降失常为核心就可以作为基础方来治。

这个方用的时候没有明显实邪。

《伤寒论》特别强调,心下痞,按之濡,用来强调没有这种积滞的实邪,如果有积滞的实邪,一种可能化热,热实互结;一种可能饮食糟粕之邪停滞,那就要用下法,消法。

胃气上逆,呕吐特点,体现出胃有热的方面,上热。

寒热互结呢,从气机不能舒展,造成痞闷不舒,这种自觉症状,心下痞,按之濡,有这个特点。

所以主证里面呢,它是心下痞满,呕吐,下利。

《伤寒论》对半夏泻心汤证病机的分析:邪由表到半表半里,在少阳这个阶段有胸胁苦满,误认为有实邪而用攻下。

攻下就产生了两种结果,一个结果是邪热,外邪乘虚,由误下引邪入里,它会由少阳开始入里,入里过程当中,邪正相争要化热,所以邪热内陷。

另外误下伤及中阳,阳气受损伤,产生虚和寒,所以寒和热这两组,上热下寒,胃热肠寒,交结中焦,互结中焦,阻滞气机,导致了心下痞,这个中焦气机阻滞引起升降失常,呕吐,泄泻。

由于邪郁有一定化热,所以苔黄,可有舌苔黄而腻了,有这个特点。

总的它是在脾胃系统,胃肠道反映在寒热病邪互结。

实际上应该说在临床上往往寒和虚为本,热为标。

所以造成一种胃肠功能的紊乱。

所以对这种寒热互结在中焦呢,就必须寒热并用,平调寒热,同时消痞开结。

消痞开结指的寒热互结中焦,那气机阻滞。

那解决这个痞结只有把寒热分消,所以这个方子比较典型,用辛开苦降的方法。

黄元御的“脾胃论黄元御的“脾胃论”说:人体的后天之本是脾胃,脾胃之气左升右降,阴阳相交是为中气,脾胃不和,脾湿过旺使胃气敌不过,该升不升,该降不降会造成很多疾病。

肝随脾升,肝气升血流畅,脾气升,肝肾就不会有病,有点病对证吃药很快能好。

胆随胃降,胃气降,心肺胆气都降,这样,胆肺心不容易有病。

肝血流畅,心脏有充足的血液供养。

脾能上清,胃能降浊,肺气降气顺畅。

正常下降,这样,心气在下,肾气在上,心火下降,肾水上升,心肾相交,水火济济。

胃能吃,脾能消化,运送精微物质到达小肠,糟泊排送到大肠,营养人体百骸五脏,肺气下降,肝肾的功能都能正常运转,这就是健康的人。

什么叫顺藤摸瓜找病根比如肝病要从调整脾胃入手,是先不治肝,是先治它病根在脾胃,是因为脾胃有病,土生金,金生水,水生木,木生火。

所以有许多庸医不懂这个道理,开错药。

书中详细论述了许多病是怎么得的,应该吃什么药来医治和调理。

中医讲的五行对应人体五脏,不是单指某个器官,而是指整个经络和它的功能。

学好经络是治病的基础,肝经上反映的病,肝病、眼病都是因为脾气生不上去,胃气不能下降的结果。

但病根在于脾湿气过旺,使吃的东西不能消化,在胃里产生痰。

使肝气不能上升,所以医生开药,不能只使肝气下降。

这使我想到祥康节目说的,按摩太冲到行间穴,这样是错误的,应该是按摩行间到太冲穴。

这样,肝气不舒的问题才能解决。

所以只讲经络按摩,不讲怎么按摩,穴位按摩也应该遵守人体左生右降的规律,比如治疗肝经病,肝随脾气左升,所以肝气不能右泻。

许多心脏疾病,比如:口腔溃疡、心火旺、心脏病、血脉的病等是因为心气不能下降,是胃气不能下降的影响。

还是脾胃的问题。

许多胆病、胆囊炎等,也是胃气不能下降导致的。

许多人盲目的摘除手术,但是胆管炎症没有消除,饮食习惯没有改变,还是有复发的机会。

许多肾病、男科病、女子不孕症、肾司二便,大小便的病是肾虚的结果等都是因为心火不下降,肾水不能上升,肺气不能肃降,根在脾胃。

舒畅气机,通治百病【舒畅气机,通治百病】风为百病之长,气为百病之源。

气机调畅,气行血行,脏腑功能通达。

气一有怫郁,百病纷生。

凡治气机不畅之证,柴胡、黄芩、半夏、延胡索、川楝子每多合用,屡用效佳。

气滞者多见弦、沉、小脉。

尤其治疗临床常见的慢性胃病时,虽有不同证候表现,但胃气壅逆、气血失常、寒温失调为其共同病机,故调节升降,特别是通降胃气,理气行血或补气养血,调节寒温为其三大通治之法。

凡治疗慢性胃病从这三方面考虑,则可握其大局。

【清热化湿、和胃醒脾——三仁汤加减】脾胃湿热的人,往往会脘腹不适,纳呆少食,口淡无味,或口渴而不欲饮,倦怠身重,大便溏薄,苔黄腻,脉濡数。

这类人常见于西医学的慢性胃炎。

可以三仁汤加减,来清热化湿、和胃醒脾。

方中杏仁苦辛,轻开上焦肺气,气化则湿亦化;砂仁、蔻仁芳香苦辛,行气化湿;薏苡仁甘淡,渗利湿热;半夏、川朴花行气散满,除湿消痞;竹茹、黄芩、浙贝、郁金以清热和胃降逆;炒谷芽、鸡内金化湿积,助运化;木蝴蝶疏肝和胃,其性为升,在众多降药中加之,取其升降有序之意,以符合脾胃升降的特性。

如果胃痛甚+白芍、甘草;如果大便不畅+枳壳、生白术;如果口苦口臭+石斛、石菖蒲、佩兰。

运脾开胃汤唐江山,生于1939年。

现为福建省罗源县中医主任医师、中医医院名誉院长,兼任罗源县中医药学会会长。

是第三批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师。

从医45年,擅长诊治以内、儿科为主疾病,尤其对脾胃病有专长,对急危症的治疗也独具匠心。

组成山药15g,扁豆15g,苍术6g,甘松2~3g(或砂仁4g),炒麦芽10g,炒山楂6g~10g,鸡肉金5g,稻香陈4g,余甘果3~5枚功效平补脾胃,助运导滞。

主治小儿厌食或消化不良症。

见食不贪,不思纳食,或偏食择食,或食后胀饱,消化迟缓,苔多白腻等。

病久可兼见面色少华,形体消瘦,倦怠神疲。

方解山药性平不燥,补脾益阴,补脾以促湿化;扁豆性温和,味甘而气清,善于和中化湿,化湿以助脾之健运。

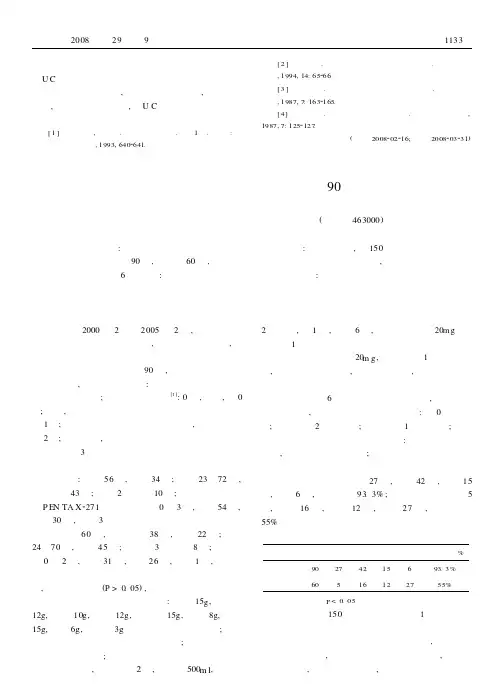

临床报道脾胃升降汤治疗老年慢性胃炎40例临床观察李林,王翼洲,黎锐平(安徽省中医院,安徽合肥 230031)摘 要:目的:探讨脾胃升降汤治疗老年慢性胃炎的临床疗效。

方法:将80例患者随机分为2组,各40例,治疗组采用脾胃升降汤治疗,每日1剂;对照组采用杀菌、抑酸、促动力、保护胃黏膜等常规治疗,疗程4周。

比较两组治疗前后症状及胃镜等情况。

结果:治疗组治愈率及总有效率明显优于对照组,两者有显著差异(P <0105)。

结论:脾胃升降汤治疗老年慢性胃炎疗效显著。

关键词:老年慢性胃炎;脾胃升降汤;中医药治疗中图分类号:R273.3 文献标识码:B 文章编号:1002-2406(2008)01-0048-01收稿日期修回日期8 老年慢性胃炎是老年人的常见病,其发病率居各种胃病之首。

老年慢性胃炎的主要症状为:饭后上腹饱胀不适、胃部隐痛、心嘈、嗳气、反酸、恶心、食欲不振及体重减轻等。

主要原因为幽门螺杆菌(H P )、药物作用、胆汁反流、某些慢性病等,这严重地威胁老年人的健康。

目前,现代医学在治疗本病时虽取得了一些进展,但尚无特异疗法,远期疗效欠佳。

但我国传统中医疗法在改善症状、促进胃黏膜的修复和抑制肠上皮化生等方面均显示了良好的效果,复发率也大大降低,其中升清降浊法占据非常重要的地位。

自2004年~2007年,我们采用脾胃升降汤治疗老年慢性胃炎40例,疗效满意,现报道如下。

1 资料与方法111 诊断标准参照2000年中华医学会消化病学分会在井冈山会议达成的共识标准[1]。

全部病例均经胃镜及病理确诊为慢性胃炎。

HP 诊断采用C14-尿素呼吸试验及快速尿素酶试验。

年龄在60岁以上。

112 一般资料观察病例80例,均为我院内科门诊及住院病人,其中门诊45例,住院35例,随机分为2组,治疗组40例,男18例,女22例;年龄60~82岁,平均66岁;病程6~15年,平均10年;慢性浅表性胃炎32例,慢性萎缩性胃炎5例,胆汁反流性胃炎3例,HP 阳性者33例。

调理气机经方治疗心血管疾病临床体会张艳1,赵殿臣2,刘晓蕾2(1.辽宁中医药大学附属医院,辽宁沈阳110032;2.辽宁中医药大学,辽宁沈阳110032)摘要:气机升降理论源自《内经》,是自然界的普遍规律,气机升降理论是中医学最基本的理论之一。

气的升降出入运动体现了脏腑的生理特性,因此气机升降失调是一切疾病的主要原因,调理气机是治疗疾病大法。

心血管疾病多以“心主血脉”、“心主神志”改变为主,是气机升降失调的具体临床表现。

临床应用调理气机经方治疗心血管疾病往往取得明显疗效。

调理气机经方以辛开苦降为法,有调理脾胃,调理肝胆,调理心肺等。

在心血管病应用中,调理气机是治疗大法。

气机是推动血液循环的原动力,气机通畅,血脉得行,心病可治。

关键词:气机升降;心血管病中图分类号:R714.525文献标识码:A文章编号:1000-1719(2011)06-1027-02Disscussion on the Clinical Experience of Cardiovascular Disease Treatment withthe Classical Prescriptions of Functional Activities of QiZHANG Yan 1,ZHAO Dian-chen 2,LIU Xiao-lei 2(1.The Affiliated Hospital of Liaoning University of Traditional ChineseM edicine ,Shenyang 110032,Liaoning ,China ;2.Liaoning University of Traditional Chinese Medicine ,Shenyang 110032,Liaoning ,China )Abstract :Ascending and descending theory of Qi from Neijing.is the universal law of the TCM theory of lifting ,Qi is one of the most basic theory.The Qi activities embody the physiological characteristics ,so the visceral disorders are all disease of Qi re-cuperation ,the main reason is the treatment of disease money -raising.Cardiovascular diseases in heart blood and mind are chan-ging volunteers and the specific clinical disorder Qi.Our clinical application by prescription qi recuperation treatment of cardio-vascular diseases often made apparent curative effect.Regulate Qi in the open bitter drop for Michael essien ,spleen and stomach ,regulating courage ,recuperate recuperates cardiopulmonary etc.Heart diseases ,regulate qi is applied in treatment.Qi is promoting blood circulation of qi ,blood flow ,and anxiety to cure.Key words :Ascending and descending of Qi ;Cardiovascular diseases收稿日期:2010-09-23作者简介:张艳(1960-),女,辽宁丹东人,主任医师,博士研究生导师,博士,研究方向:中医药防治心脑血管病。

龙源期刊网 中医升降理论在脾胃病临床中的运用作者:杨梅来源:《健康必读(上旬刊)》2018年第11期【摘要】目的:对中医升降理论在脾胃病临床中的运用的价值进行研究。

方法:选择2017年2月到2018年8月,来我院中医门诊科就诊的脾胃病患者120例作为研究对象,采用随机分组的形式,在患者知情的情况下将其分为观察组和研究组,每组各有脾胃病患者60例,对照组采用常规的西医疗法,研究组采用中医升降理论。

并比较常规西医疗法与中医升降理论治疗脾胃病的效果。

结果:采用中医升降理论进行治疗的研究组患者的治疗效果显著高于采用西医常规疗法的对照组(P<0.05)。

结论:在对脾胃病患者的临床治疗中,在辩证治疗的过程中采用中医升降理论治疗的患者康复速度快、病程缩短,具有较高的临床应用价值。

【关键词】升降理论;脾胃病;应用【中图分类号】R197.324;;;;;;【文献标识码】B;;;;;【文章编号】1672-3783(2018)11-0072-01中医学上多将升降运动作为机体的一种重要活动形式。

它贯穿于生命活动的整个历程之中。

我国中医对升降理论的研究源远流长,最早见于《内经》,是阴阳学说在气机和动态消长转化过程中的一种具体的应用。

其中,升是指清阳之气的上升,降是指浊阴之气的下降,其二者相互制约、相互依赖,特别是在脾胃病治疗方面有着重要的实践价值。

1;资料与方法1.1;一般资料:选择2017年2月到2018年8月,我院中医门诊科收诊的120例脾胃病作为研究对象。

采用随机分组的形式,将其分为对比组和研究组。

所有患者家属对本次研究内容知情并同意。

对照组采用西医常规治疗,有患者60例,男性患者31例,女性患者29例,年龄在18-61岁,平均年龄(36.2±12.2)岁。

研究组采用中医升降理论对患者进行治疗,有患者60例,男性患者28例,女性患者32例,年龄在18-59岁,平均年龄(35.7±12.6)岁。

李东垣《脾胃论》第一方,调理一切虚劳的基本方金元时期,中医的学术发展到了一个新的百家争鸣时期,刘河间、李东垣、张子和、朱丹溪四位名医并称“金元四大家”,其中尤以李东垣的《脾胃论》对后世医家影响极其深远。

李东垣宗法《黄帝内经》的“有胃气则生,无胃气则死”胃气学术思想,提出了“脾胃内伤,百病由生”的著名脾胃学说论断,并由此创立了“脾胃学派”(又称补土派),并创立了诸多奇效良方,其中“补中益气汤”还被列为“中医十大名方”之一。

如果没有仔细阅读《脾胃论》,还以为“补中益气汤”是李东垣在《脾胃论》中的第一个方子,但实际上并非如此。

在《脾胃论》中,第一个方子名唤“补脾胃泻阴火升阳汤”,简称升阳汤。

这个方子由“柴胡一两五钱,炙甘草、黄芪、苍术、羌活各一两,升麻八钱,人参、黄芩各七钱,黄连(去须,酒炒)五钱,石膏少许”组成,煎服方法是水煎,“早饭后、午饭前,间日服”。

这个方子是用来干什么的呢?李东垣认为,“饮食损胃,劳倦伤脾,脾胃虚则火邪乘之,而生大热”,这种情况下,使用补脾胃泻阴火升阳汤就比较合适。

李东垣强调,“人之百病皆由脾胃衰而生”,所以这个方子以人参、黄芪、白术、甘草四味中药补脾胃;李东垣认为,“脾胃一伤,阳气日损”,所以用羌活、升麻、柴胡三味中药升阳气;李东垣指出,“脾胃之清气下陷,浊阴之火得以上乘”,所以用石膏、黄芩、黄连三味中药泻阴火。

表面上看,似乎平淡无奇,实则暗藏玄机。

全方十味药,实则是一个圆运动周流图。

人参、黄芪、白术、甘草四味补益脾胃的中药居于中土;而左边以羌活、升麻、柴胡升腾阳气的中药形成左旋之势;而右边以石膏、黄连、黄芩三味清泻阴火的中药形成右降之态,正如李东垣所说“调理脾胃治验治法用药若不明升降浮沉差互反损”,而这个方子,却能很好的进行升降浮沉,使得“阴不病阳气伸”,则诸证可愈。

脾胃虚弱,劳倦内伤,其实就是一切虚劳的根源,而这个补脾胃泻阴火升阳汤可以说是调理一切虚劳的基础方。

为什么这么说呢?李东垣认为,“劳者温之,损者温之”,在调理虚劳的时候,首先要用温法,在李东垣的眼中,“人参、黄芪、炙甘草之甘温,益元气而泻阴火”,再加白术健脾益气,四味药起到了“甘温除热”和“甘温补虚”的妙用。

论升降出⼊⽆器不有整体恒动观是中医的⼀个显著特⾊。

所以,⽣命在运动中,疾病在运动中,治疗也应该在运动中。

2006年7⽉,杨振宁博⼠在马来西亚⼤学演讲时认为,“对称性原则是⾃然界普遍存在的。

”其实,⼏千年来,中医治疗⼀直运⽤这⼀原则,即虚则补之,实则泻之,寒则热之,热则寒之,燥则润之,湿则燥之……使之趋于对称也。

然⽽,治法虽有诸多,莫不以调整其升降之逆乱为先。

“升降者,治法之⼤机也。

”(明·缪希雍《本草经疏·⼗剂补遗》)《素问·六微旨⼤论》⽈:“升降出⼊,⽆器不有。

”“故⽆不出⼊,⽆不升降,化有⼩⼤,期有近远,四者之有,⽽贵常守。

”由此可见,常守升降之法是在运动中对“失调”或“失衡”进⾏调整的⼀种及时、有效的诊治⼿段,真是“升降通百病。

”升降法的含义和价值(1)含义升者,浮也,由下⽽上也,包括升散、升发、发散以及由⾥向外的“开”;降者,沉也,由上⽽下也,包括降下、收降、通降以及由外向⾥的“合”。

古⼈最初⽤天地之⽓升降相因、阴阳氰氯、动静相召化⽣万物的⾃然现象来揭⽰⼈体饮⾷、⽓⾎津液等复杂的代谢过程,并概括为升、降、出、⼊,以此作为阐述⼈的⽣理、病理、病机和治则的⽤语。

作为中医学意义上的升降⼀词,⾸见于《黄帝内经》。

如《素问·本病论》⽈:“上下升降,迁正退位,各有经论,……”“有升之不前,降之不下者,有降之不下,升⽽⾄天者,有升降俱不前”等等,这些虽然都是讲六⽓升降异常与疾病的关系,但升降⼀词后来被⼴泛引⽤于中医的理论阐述和治法治则。

历代所论之升降,主要是指⽓和⽓机的升降。

如刘完素《素问⽞机原病式·⽕类》云:“⼈之眼、⽿、⿐、⾆、⾝、意、神识能为⽤者,皆由升降出⼊之通利也,有所闭塞者,不能为⽤也。

”中医学认为,在五藏六腑的功能活动中,脾之升清,胃之降浊,肝之升发,肺之肃降,肾⽔之上升,⼼⽕之下降,肾之主纳⽓,肺之呼吸之⽓,都是⽓机升降出⼊的具体体现,其中脾胃的中枢作⽤尤为重要。

于志强教授运用升降散经验作者:黄丹妮朱林平吴昀张嘉琨来源:《云南中医中药杂志》2022年第09期摘要:升降散一方载于杨栗山《伤寒瘟疫条辨》,是治疗阳热怫郁,气机失调的重要方剂。

于志强教授基于“气机之郁”理论,认为本方的病机关键是“内有郁热,气机升降失调”,从异病同治角度出发,谨守病机,化裁新方,扩大了升降散的治疗范围,灵活运用于治疗荨麻疹,口腔带状疱疹及偏头痛等疾病,取得了很好的疗效。

关键词:全国名老中医;于志强;升降散;气机之郁中图分类号:R249 文献标志码:A 文章编号:1007-2349(2022)09-0008-04于志强教授是国家级名老中医,天津中医药大学第二附属医院主任医师,博士研究生导师,全国第四、五、六批老中医药专家经验继承工作指导老师,全国名老中医传承工作室指导老师。

于志强教授从事中医内科临床、教学工作五十余载,学验俱丰,擅长运用经方治疗多种内科疑难杂病[1-6],临证强调抓主症、守病机,推崇“郁滞论”,认为“郁滞”为百病之始,尤以“气机之郁”为先[7],并善用升降散,于教授认为凡病不论外感和内伤,只要证见内有郁热,气机升降失调者,皆可予升降散加减。

有幸跟师于教授门诊学习,受益匪浅。

现结合于教授“郁滞论”思想与“异病同治”理论,举其灵活运用升降散治疗荨麻疹、带状疱疹及偏头痛的验案如下,以飨同道。

1 于教授基于“气机之郁”理论简述升降散1.1 郁滞伊始,开郁为务于教授认为“郁滞”为百病之始,尤以“气机之郁”贯穿疾病始终,倡导“宣通郁滞,調气为先”,“恢复气机平衡”[7],主张“内伤杂病以开郁为先务”[8]。

气机指气的运动,包括升降出入四种形式,《素问·六微旨大论》指出“出入废则神机化灭,升降息则气立孤危,故非出入则无以生长壮老已,非升降则无以生长化收藏。

升降出入,无器不有”[9],说明气机维持着人体生理活动的动态平衡,素有“百病生于气”,气机升降出入失常,病乃丛生。

朱丹溪云:“气血冲和,万病不生,一有怫郁,诸病生焉”。

沈脾胃病治疗经验1辨证立法,精遣方药:老师在诊治“胃痞”时总能通过纷繁的临床症状,去伪存真,执简驭繁,精遣方药,临证强调从胃论治,但亦不能偏废疏肝健脾、通腑泻热、理气化瘀等法,依据其临床表现不同可归纳如下。

2.1 邪客胃腑证见胃满不适,不思饮食,伴形寒身热、头痛无汗,舌苔薄白。

治宜理气降滞、和胃散邪。

方用香苏散加减。

若外感风寒较著非一味紫苏可解,还可加豆豉、生姜、桂枝以散风寒;属风热者可加荆芥、薄荷、鲜芦根等辛凉宜透;若为暑邪所伤则可加藿香、佩兰、荷叶等芳化暑湿;若胃满并无表证者,则苏梗易紫苏,加强和胃降逆之功;缘于伤食者则常加焦三仙、莱菔子等消食导滞之品;若为寒邪直中胃腑,阳气不展,证见胃满而痛,口淡不渴,形寒肢冷,呕吐清水,苔白滑,脉沉紧者,则常合用良附丸或加用乌药、高良姜以通阳散寒;日久不愈,化热者则用大黄黄连泻心汤治疗。

2.2 肝郁犯胃证见脘腹痞塞满闷不舒,胸胁胀满,心烦易怒,喜长叹息,恶心嗳气,大便不爽,常因情志变化而波动,舌淡暗、苔薄白或薄黄,脉弦。

治宜舒肝解郁、理气和胃。

方用柴胡疏肝散加减。

气滞化火而见烦躁易怒、口干、口苦等肝热之象者,治宜宣泻肝胃郁热,方用化肝煎合左金丸,方中山栀、丹皮清肝泄热,白芍柔肝,青皮、陈皮调肝理气,贝母化痰散结并寓疏肝之意;热甚还可加龙胆泻肝、当归龙荟之属直泻肝热;肝胃郁热伤阴者还可用一贯煎加减。

2.3脾胃不和证见脘腹痞满,时缓时急,喜温喜按,不知饥,不欲食,身倦乏力,四肢不温,少气懒言,大便溏薄,舌淡胖、苔薄,脉沉弱。

治宜补气健脾、升清降浊。

方用补中益气汤加味。

方中黄芪、党参、柴胡、升麻共用有补有升,需重用枳实30g,才能收到益气升阳目的。

如脾阳不振,手足不温,则加用附子、干姜温中散寒,针对胃主和降之特点常于补中气的同时加用木香、枳壳、厚朴以行气助运。

2.4腑气不通证见胃脘痞满拒按,伴腹胀,烦渴引饮,大便秘结或溏滞不爽,身热自汗、小便短赤,舌红、苔黄腻,脉滑数者,则治以通腑泻热,方用承气汤加减。