颈动脉支架植入护理查房

- 格式:ppt

- 大小:3.55 MB

- 文档页数:15

颈动脉支架植入术后并发症的预防和护理河南南阳市第一人民医院心血管内科柳晨随着神经血管内介入技术的发展,颈动脉支架植入术已成为治疗颈动脉狭窄的一种有效的新方法,该方法具有创伤小,病人痛苦小,见效快,并发症少的特点[1]。

我院自2010-10以来共完成32例颈动脉狭窄患者的介入治疗,进行术后并发症的预防和护理,收到良好效果,现将护理体会报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料 32例颈动脉狭窄患者共植入支架38枚,其中男20例,女12例,年龄45~76岁,平均55岁。

其中脑梗死19例,TIA患者13例。

有高血压史者26例,合并糖尿病9例。

行脑血管造影证实为有症状的缺血性脑血管疾病患者。

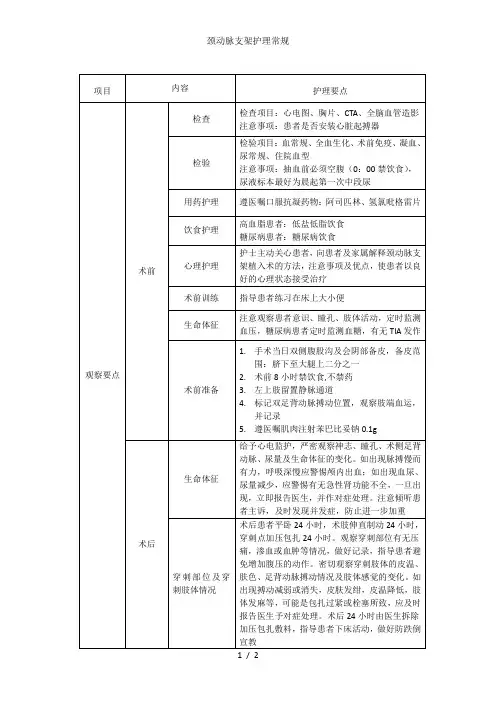

1.2 治疗方法1.2.1术前准备:术前6h禁食禁水;做碘过敏试验;双侧腹股沟区和会阴部备皮;完善常规检查,包括心、肝、肾等重要脏器的功能检查,凝血功能、血液生化全项、免疫8项等检查;术前3~5天口服抗血小板聚集药物,即阿司匹林肠溶片300mg,1/d,及氯吡格雷片75mg,1/d;术前备好必要的导管、器材、脑保护装置及术中用药,对于因担心、惧怕手术而焦虑、失眠或情绪激动的患者可在术前适当给予安定针10mg肌肉注射。

1.2.1 方法; 常规消毒铺巾,局麻下行右侧股动脉穿刺,置入动脉鞘,全身肝素化,先行全脑血管造影,通过测量靶选择适合病变狭窄长度和直径的球囊和支架,置入导引导管,颈内动脉狭窄病灶远端放置保护伞,做球囊颈扩张后,支架直接定位于狭窄段并释放,再次造影确认支架张开良好。

术毕,撤出保护伞、导管、导丝,局部加压包扎,带导管鞘回病房,3~6h后拔出动脉鞘。

2 结果32例颈内动脉狭窄患者共植入支架38枚,手术均成功,临床神经功能缺损明显改善,所有患者中出现术后穿刺口出血2例,脑血管痉挛3例,下肢动脉血栓形成1例,均及时发现并处理后治愈出院。

3.并发症的预防与护理3.1穿刺部位出血因术前常规使用抗凝药,术中全身肝素化,穿刺点易出血及形成血肿「2」。

颈内动脉支架植入术后的护理查房范文下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!标题:颈内动脉支架植入术后的护理查房范文绪论颈内动脉支架植入术是一种常见的治疗颈动脉狭窄或闭塞的介入性手术,手术后的护理至关重要。

颈动脉支架置入术的护理摘要】脑卒中是导致死亡的三大原因之一,致残率高,严重影响患者的生存质量。

而此病主要由颈动脉疾病引起,本文采用颈动脉支架置入术预防脑卒中的发生,而术后对病人的护理至关重要。

【关键词】颈动脉支架置入术护理脑卒中是导致死亡的三大原因之一,其致残率高,患病后直接影响患者的生存质量,在脑卒中的患者中,有20—25%是由颈动脉疾病引起,颈动脉狭窄是短暂性脑缺血发作(TIA)和缺血性脑卒中(CS)的主要原因之一。

因此治疗TIA和CS有利于预防脑卒中、降低致死率和病死率,颈动脉支架置入术具有创伤小、安全、并发症少等优点,在临床得到广泛开展。

1 术前护理查阅病历,评估患者病情,特别注意心肺功能。

术前常规遵医嘱抗血小板治疗,肠容阿斯匹林300mg/d或氯吡格雷75mg/d,护士必须做好用药指导,向患者说明用药的目的及注意事项。

主管护士应指导患者练习床上大小便及术后怎样配合医生,充分尊重患者的知情同意权,让患者及家属了解介入手术的基本知识,增强对手术的信心,消除或减轻焦虑和恐慌心理。

针对不同患者的不同心理反应,我们通过精神支持疗法,对其进行心理疏导。

术前6小时禁食,遵医嘱备皮,造影前半小时肌注鲁米那钠0.1,置留置针于左上肢。

2 术后及并发症的护理2.1一般术后护理患者返回病房后立即给予心电监护,严密观察生命体征,尤其是心率、血压的变化及意识,神经功能系统的观察,嘱患者平卧,避免头部剧烈活动,绝对卧床24h,穿刺处盐袋压迫6—8h,穿刺下肢制动24h。

术后遵医嘱使用肝素或低分子肝素预防支架后血栓形成。

严密观察股动脉穿刺术有无渗血,肿胀或血肿发生,绷带加压包扎松紧度是否适宜,盐袋压迫6—8h,术后2小时之内每30分钟观察足背动脉有无减弱或消失,皮肤颜色是否苍白及温度是否下降,脚趾活动情况,穿刺下肢有无感觉障碍,嘱患者咳嗽或排便时用手按压伤口处,以防出血。

2.2尿量和尿色的变化造影剂肾症是指放射学造影术后无其他原因所致的急性肾功能减退[1],主要发生于接触造影后24—72h。

支架置入术治疗颈内动脉狭窄患者的护理[关键词]颈动脉狭窄;颈动脉支架置入术;护理颈动脉狭窄是导致缺血性脑卒中的主要原因之一,既可由狭窄血管供血区域的缺血导致血液动力学脑梗塞,也可因狭窄部位血栓形成,栓子的脱落导致远端脑组织梗塞引起,临床可予药物抗凝、抗血小板、颈动脉内膜剥脱术、颈内动脉支架置入术(CAS)等治疗。

近几年来,由于神经介入技术的日臻成熟和介入材料的不断改进,CAS己成为颈内动脉狭窄最主要的治疗手段,手术的风险及对患者的影响己越来越少,但围手术期的正确处理对其预后具有重要的作用。

我院从2004年2月至2007年4月己予42例颈内动脉狭窄病人施行CAS,围手术期未出现一例并发症,疗效显著,现将围手术期护理体会结合文献报道如下。

1 临床资料本组42例中,男29例,女13例,年龄45岁~80岁,平均63.8±8.5岁。

临床表现为头痛、头晕、反复TIA发作、肢体语言功能不同程度障碍等。

42例均行CT、MRI、经颅多普勒(TCD)、颈动脉B超、全脑血管造影检查。

CT、MRI发现19例有不同程度的脑梗塞或腔隙性脑梗塞。

TCD、颈动脉B超均发现颈内动脉不同程度的狭窄。

全脑血管造影明确颈内动脉狭窄程度50%~95% ,其中9例合并溃疡。

2 护理内容2.1 心理护理:全面了解患者的临床资料及心理状况,建立良好的护患关系,取得患者信任,让患者及家属了解颈动脉支架置入术的过程,以及它具有的微创、简单、恢复快、安全有效、并发症少的特点,消除患者顾虑增强治疗信心。

2.2 围术期准备:充分的术前准备是防止术后发生并发症的重要保证,配合医师做好各项临床检查和实验室检查。

术前3~7d给予口服阿斯匹林300mg/d,波力维75mg qd。

护士需严格保证药物到口,并密切观察药物副作用[1]。

术前做好药敏试验、备皮,术前8h禁饮,12h禁食。

2.3 术后护理2.3.1 穿刺部位的观察:因术中使用肝素,患者凝血时间延长,不能立即拔除鞘管,鞘管留置体内要防止脱落、打折、污染。

颈动脉支架植入围手术期的护理颈动脉粥样硬化性狭窄是引起中风,从而致残甚至死亡的主要原因。

随着神经血管内介入技术的发展,颈动脉支架植入已成为治疗颈动脉狭窄的一种有效的新方法,相比传统的颈动脉内膜剥脱术,该法具有创伤小,患者痛苦少,见效快,并发症少的特点[1]。

除了成功的手术操作,围手术期的治疗与护理也是影响愈后的主要因素。

我院从2010年10月至2013年9月行颈动脉支架植入术16例,愈后良好,现将护理体会总结如下:1.临床资料1.1一般资料 16例患者,男,10例,女,6例,年龄46-72岁,平均65.4± 1.6岁,临床诊断曾有短暂性脑缺血发作(TIA)10例,脑梗塞5例,术前颈动脉超声检查16例,均经数字减影血管造影(DSA)最终明确动脉狭窄范围是60-95%。

1.2治疗方案行全脑血管造影明确狭窄部位及程度,确定颈动脉保护系统及球囊和支架的型号[2]。

在股动脉以seldinger法置入8F导管鞘先植入保护伞,然后将自膨式支架植入狭窄处,造影确定到位后释放支架,回收保护伞,最后造影证实。

2.结果16例患者中,1例(狭窄达95%)支架植入失败,1例术中并发小面积脑梗塞,经治疗完全恢复,余均恢复满意,术后症状较术前明显改善,术后造影示为狭窄明显改善。

3.护理3.1术前护理3.1.1护理评估了解患者既往病史,如糖尿病,高血压,评估患者自理生活程度,询问有无对肝素、含碘药物的过敏史,了解出凝血时间,肝肾功能及血常规,了解颈动脉狭窄程度,特别是了解患者有无发生灌注压突破综合征的高危因素,如高度动脉狭窄、单侧动脉高度狭窄伴对侧闭塞,侧肢循环不良,狭窄血管供应区低灌注和灌注储备降低等[3]。

3.1.2心理护理颈动脉支架植入术属新型技术,病人对动脉脉支架植入缺乏了解,会产生不同程度的紧张、恐惧和疑虑心理[4],针对不同病人特点进行护理,使病人精神放松,消除疑虑,术前尽可能创造良好的睡眠环境,使病人得到充分休息,保证以最佳状态接受手术治疗。

颈动脉狭窄支架置入术患者的护理颈动脉支架术是近年来治疗颈动脉狭窄的新技术,可有效地治疗由于颈动脉狭窄而引起的脑缺血发作。

这种技术不仅患者痛苦少,见效快,而且安全有效。

我科于2008~2011年4月利用这一技术治疗颈动脉高度狭窄患者15例,临床效果较好,无并发症发生,现将护理方法介绍如下。

1 资料与方法1.1 一般资料15例中男14例,女1例,年龄48~72岁,临床诊断短暂性脑缺血发作(TIA)13例、脑梗死2例,使用药物治疗无明显好转,全部采用经股动脉穿刺行全脑血管造影显示颈内动脉高度狭窄,后行颈动脉支架置入术。

1.2 手术方法在局部麻醉、痛镇、镇静及心电血氧饱和度监测下,采用SeLdinger’s穿刺股动脉成功后,置入8F动脉鞘,利用导管导丝技术将8F导引导管置于患侧颈总动脉远端,距狭窄部约2~3 cm,在路径图指导下,将SpiderRX 保护伞置于离狭窄部约4 cm处,必要时球囊进行狭窄段预扩张[1];退出球囊导管,支架释放系统沿8F导引导管,在导丝帮助下到达病灶,确定好支架的位置,然后释放支架。

术后常规抗凝3 d及抗血小板药物治疗,术后随访4~12个月。

1.3 结果15例患者术后临床症状明显好转,术后1周出院。

13例TIA患者在每3个月的随访中未见TIA发作。

2例脑梗死患者未再有卒中发生,神经系统功能明显恢复,目前患者能独立生活。

2 护理[1]2.1 术前护理护士首先了解患者既往病史,评估神经功能缺损及日常生活能力等情况,同时监测血压、心率、心功能的状况,询问有无肝素、抗血小板因子和碘等药物过敏史。

了解出凝血时间、肝肾功能及血糖的情况。

根据DSA和颈动脉超声检查了解颈动脉病变情况,以及颅内血管狭窄程度。

认真向患者及其家属讲解手术的必要性及安全性、手术方法、过程、注意事项以及可能出现的相关并发症,同时嘱咐患者在术中如何配合。

患者术前1周口服阿司匹林300 mg/d 和氯吡格雷75 mg/d。

颈动脉支架植入的临床护理标签:颈动脉支架;狭窄;植入术;临床护理缺血性脑血管疾病是危害人类生存和健康的常见病。

据报道,国内每年新增缺血性脑血管病例约有150万。

21世纪对疾病的认识有了提高,支架植入术是治疗缺血性脑血管疾病的重要方法,经股动脉穿刺置管,选择性全脑血管造影,确定血管狭窄部位、长度及程度,释放支架,使狭窄动脉再通,恢复脑组织供血,改善缺血症状。

支架置入术具有创伤小、痛苦少的优点,越来越受到人们重视和接纳。

我院神经内科从2007年8月起开展脑血管介入治疗手术,在护理过程中不断积累经验,取得良好临床护理效果,现将颈动脉支架植入术护理体会总结如下。

1 临床资料1.1 一般资料33例颈动脉狭窄患者中,男26例,女7例;年龄43~81岁,平均65岁;脑梗死患者9例,TIA患者24例;有高血压史者19例,合并糖尿病2例。

均行脑血管造影证实为有症状的缺血性脑血管疾病患者。

1.2 治疗方法常规消毒铺巾,局麻下行右側股动脉穿刺,置入动脉鞘,全身肝素化,先行全脑血管造影,通过测量靶选择适合病变狭窄长度和直径的球囊和支架,置入导引导管,颈内动脉狭窄病灶远端放置保护伞,做球囊扩张后,支架直接定位于狭窄段并释放,再次造影确认支架张开良好。

术毕,撤出保护伞、导管、导丝,局部加压包扎,带动脉鞘回病房,3~6 h后拔出动脉鞘。

2 护理2.1 术前护理2.1.1 术前沟通术前向患者及家属说明手术目的、重要性及手术费用,用通俗语言或通过多媒体方法等讲解手术过程,术中配合方法及注意事项,设备的先进性和安全性,介绍成功的病例,消除顾虑和紧张心理,取得患者配合。

近期行支架植入术后尚未出院的患者或出院后患者探访,以身说法,增加患者对手术的了解和信心。

2.1.2 实验室准备完善常规检查,包括心、肝、肾等重要脏器的功能检查,凝血功能、血常规、血液生化全项、免疫5项等检查。

2.1.3 一般准备术前3~5 d口服抗血小板聚集药物,即阿司匹林肠溶片300 mg,1次/d,及氯吡格雷片75 mg,1次/d;观察有无出血倾向,女患者了解是否月经来潮期;做碘过敏试验;术前1 d清淡饮食;手术前4~6 h禁食禁水;手术当天双侧腹股沟区和会阴部备皮;术前30 min肌肉注射苯巴比妥0.1 g;送患者去导管室前嘱排空大、小便并更衣,必要时留置尿管,左侧肢体留置针输液(方便手术医生在右侧操作台操作),在足背动脉搏动点做好标记,方便术后观察。