腰部神经阻滞操作常规讲义

- 格式:ppt

- 大小:9.23 MB

- 文档页数:87

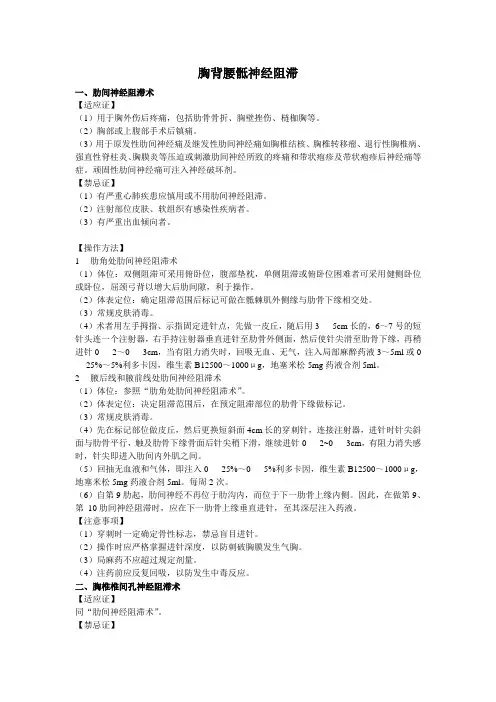

胸背腰骶神经阻滞一、肋间神经阻滞术【适应证】(1)用于胸外伤后疼痛,包括肋骨骨折、胸壁挫伤、梿枷胸等。

(2)胸部或上腹部手术后镇痛。

(3)用于原发性肋间神经痛及继发性肋间神经痛如胸椎结核、胸椎转移瘤、退行性胸椎病、强直性脊柱炎、胸膜炎等压迫或刺激肋间神经所致的疼痛和带状疱疹及带状疱疹后神经痛等症。

顽固性肋间神经痛可注入神经破坏剂。

【禁忌证】(1)有严重心肺疾患应慎用或不用肋间神经阻滞。

(2)注射部位皮肤、软组织有感染性疾病者。

(3)有严重出血倾向者。

【操作方法】1术(1)体位:双侧阻滞可采用俯卧位,腹部垫枕,单侧阻滞或俯卧位困难者可采用健侧卧位或卧位,屈颈弓背以增大后肋间隙,利于操作。

(2)体表定位:确定阻滞范围后标记可做在骶棘肌外侧缘与肋骨下缘相交处。

(3)常规皮肤消毒。

(4)术者用左手拇指、示指固定进针点,先做一皮丘,随后用35cm长的,6~7号的短针头连一个注射器,右手持注射器垂直进针至肋骨外侧面,然后使针尖滑至肋骨下缘,再稍进针02~03cm,当有阻力消失时,回吸无血、无气,注入局部麻醉药液3~5ml或0 25%~5%利多卡因,维生素B12500~1000μg,地塞米松5mg药液合剂5ml。

2(1)体位:参照“肋角处肋间神经阻滞术”。

(2)体表定位:决定阻滞范围后,在预定阻滞部位的肋骨下缘做标记。

(3)常规皮肤消毒。

(4)先在标记部位做皮丘,然后更换短斜面4cm长的穿刺针,连接注射器,进针时针尖斜面与肋骨平行,触及肋骨下缘骨面后针尖稍下滑,继续进针02~03cm,有阻力消失感时,针尖即进入肋间内外肌之间。

(5)回抽无血液和气体,即注入025%~05%利多卡因,维生素B12500~1000μg,地塞米松5mg药液合剂5ml。

每周2次。

(6)自第9肋起,肋间神经不再位于肋沟内,而位于下一肋骨上缘内侧。

因此,在做第9、第10肋间神经阻滞时,应在下一肋骨上缘垂直进针,至其深层注入药液。

【注意事项】(1)穿刺时一定确定骨性标志,禁忌盲目进针。

带状疱疹神经阻滞操作方法

带状疱疹神经阻滞是一种治疗带状疱疹及其相关疼痛的方法。

以下是具体的操作方法:

1. 准备好所需工具,包括麻醉药、注射器、消毒剂、手套等。

2. 定位患者的痛点,一般在腰部或胸部,这是由于这些部位是带状疱疹病毒感染神经的常见部位。

3. 给患者局部麻醉,以减轻不适和疼痛感觉。

4. 用消毒剂清洁注射部位。

5. 用注射器将麻醉药注入神经周围,以遮蔽疼痛信号。

6. 操作完毕后将注射器和相关工具进行严格消毒,并妥善处置医疗废物。

需要注意的是,在使用这种方法治疗带状疱疹神经痛时,应选择专业医生进行操作。

如果操作不当或用药不当,可能会出现不良反应和并发症。

如果您感到不适或症状加重,请及时寻求医疗帮助。

腰部硬膜外间隙神经阻滞术【适应证】(1)下腹部、下肢及会阴部手术的麻醉,手术后连续镇痛。

(2)外伤后疼痛治疗。

(3)中晚期癌性疼痛的治疗,带状疱疹或带状疱疹后神经痛的治疗。

(4)急、慢性根性神经痛的治疗,下肢血管性疾病引起的各种疼痛、泌尿系绞痛等痛症的治疗。

(5)脊椎性腰背痛、下肢痛的治疗。

【禁忌证】(1)穿刺部位皮肤及软组织感染。

(2)全身脓毒血症。

(3)凝血功能异常。

(4)颅内压增加。

【操作方法】(1)硬膜外穿刺用具准备:选用16~18G硬膜外穿刺针及硬膜外导管1根,5ml玻璃注射器1支,局麻药及其他消毒用具。

(2)体位:患者取侧卧位,屈背弓腰.双膝关节屈曲并尽量向胸部靠拢。

(3)穿刺间隙和体表定位:下腹部手术选择胸12腰↓(12)椎间隙,盆腔手术选择腰↓(2~3)椎间隙,下肢和会阴部手术选择腰↓(3~4)椎间隙进针。

两侧髂嵴最高点的连线与脊柱交叉处,相当于第4腰椎棘突或腰↓(3~4)椎间隙。

(4)行大面积皮肤消毒。

(5)穿刺方法:腰部硬膜外穿刺可采用正中入路法和旁正中入路法。

①正中入路法:进针点选在脊柱正中线上,两棘突间隙的中点。

用25G长注射针头注射0. 25%利多卡因3ml,做一皮丘,再行皮下及深部浸润麻醉达棘上韧带和棘间韧带,同时探明硬膜外穿刺的进针方向。

先用15G锐针刺破皮肤和韧带,将硬膜外穿刺针沿针眼刺入皮肤,使进针方向与棘突平行,穿过棘上韧带刺入棘间韧带,抵达黄韧带时有韧性感。

将针芯取下,接上盛有2~3ml生理盐水内含一小气泡的注射器,推动注射器芯,有回弹感觉,同时气泡缩小,液体不能注入,表明针尖已抵及黄韧带。

此时可继续慢慢进针,反复推动注射器芯试探,一旦突破黄韧带,即有阻力顿时消失的“落空感”,同时注液可毫无阻力,小气泡也不再缩小,表示针尖已进入硬膜外间隙。

经轻轻回吸无血、无脑脊液后,缓慢注入1.6%~2%利多卡因3ml,观察5min无腰麻和入血现象后,注入所需局麻药。

也可悬滴法及玻璃管法判断是否进入硬膜外间隙。

实用腰丛神经阻滞(原创)实用腰丛神经阻滞L1~L4神经根自相应的椎间孔穿出后,立即合并构成腰丛。

腰丛所在的筋膜间隙称为腰大肌间隙,间隙的前外侧壁为腰大肌,后壁为第1-5腰椎横突,横突间肌和横突间韧带,后外侧为腰方肌与部分腰大肌纤维,内侧是1-5腰椎椎体和椎间盘的外侧面及起于此面的腰大肌纤维,上界至第12肋,向下沿腰骶干与盆腔的骶前间隙相通。

腰大肌间隙法是将局部麻醉药液注入到该筋膜间隙内,以达到阻滞腰丛的目的。

腰丛除就近发出分支支配腰方肌和髂腰肌之外,还发出下列分支布于股的前部和内侧部,以及腹股沟区。

①髂腹下神经和髂腹股沟神经;②股神经;③闭孔神经;④生殖股神经;⑤股外侧皮神经。

一般自第1腰神经前支,分为三支:一为髂腹下神经,一为髂腹股沟神经,另一支为连接第2腰神经上支的生殖股神经。

第2腰神经下支,与整个第3腰神经、第4腰神经的一部分,均分成较小的前股和较大的后股。

前股合成闭孔神经,后股组成股外侧皮神经和股神经,其中股神经最长的皮支即为隐神经。

后路腰丛阻滞:患者取侧卧位,经髂后上棘画一脊柱的平行线,再画一髂嵴连线,两线相交,交点即为穿刺点。

当诱发出股四头肌收缩时,减小电流至阈电流在0.2~0.3mA,固定穿刺针,注入局麻药。

后路腰丛阻滞,由于存在一定危险性,如出现硬膜外阻滞,蛛网膜下隙阻滞,有时很难避免,所以需要在超声引导下进行。

将探头长轴垂直患侧腋中线置于髂嵴头侧并紧贴髂嵴。

超声下可清晰显示腹外斜肌、腹内斜肌和腹横肌,然后超声探头向背侧移动,三层肌肉结构渐渐消失并出现腰方肌及腰方肌下方的L4横突与椎体。

此时超声屏幕上显示腰大肌在横突前,竖脊肌在横突后,腰方肌在横突上方的典型的“三叶草”图像。

在椎体上方、横突前方2cm范围内,腰大肌之间可以见高回声椭圆形的腰丛神经。

并发症:包括神经损伤、腹部脏器损伤(肾脏等)、腹膜后血肿及感染,局麻药向椎管内扩散或直接椎管内注射以及血管内注射等。

腰丛位置较深,针尖位置和局麻药扩散有时不清楚,每注射5ml局麻药回抽一次。