(五)宋代之理学

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:4

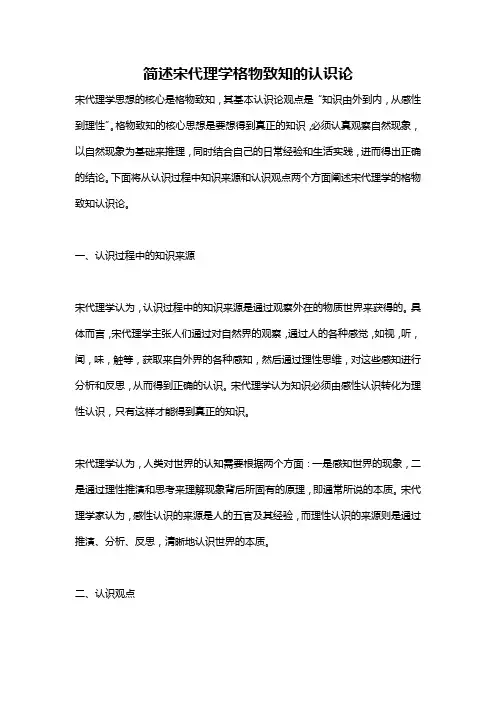

简述宋代理学格物致知的认识论宋代理学思想的核心是格物致知,其基本认识论观点是“知识由外到内,从感性到理性”。

格物致知的核心思想是要想得到真正的知识,必须认真观察自然现象,以自然现象为基础来推理,同时结合自己的日常经验和生活实践,进而得出正确的结论。

下面将从认识过程中知识来源和认识观点两个方面阐述宋代理学的格物致知认识论。

一、认识过程中的知识来源宋代理学认为,认识过程中的知识来源是通过观察外在的物质世界来获得的。

具体而言,宋代理学主张人们通过对自然界的观察,通过人的各种感觉,如视,听,闻,味,触等,获取来自外界的各种感知,然后通过理性思维,对这些感知进行分析和反思,从而得到正确的认识。

宋代理学认为知识必须由感性认识转化为理性认识,只有这样才能得到真正的知识。

宋代理学认为,人类对世界的认知需要根据两个方面:一是感知世界的现象,二是通过理性推演和思考来理解现象背后所固有的原理,即通常所说的本质。

宋代理学家认为,感性认识的来源是人的五官及其经验,而理性认识的来源则是通过推演、分析、反思,清晰地认识世界的本质。

二、认识观点宋代理学的认识观点强调用理性思维来解释自然现象。

这种理性思维是指人脑通过逻辑推理和思考,来反思、分析和总结人对自然现象的感性认识所得到的知识。

宋代理学家认为,理性思维的本质是“推动”和“连接”,是以反思的方式将感性认识转化为理性认识的过程,也是从感性认识到理性认识“向内转化”的过程。

宋代理学的认识观点认为,理性思维分为两个步骤。

第一步是通过逻辑推理来发现自然现象的客观规律,第二步则是用内在的知识系统和逻辑结构体系来支持、验证和解释这些规律。

其中,理性思维的逻辑推理是建立在感性认识基础的学习进程中,自然现象的扩大知识在此基础上进行。

经过逻辑推理和理性反思,宋代理学家可以发现客观的本质,即固有的、不变的自然规律。

通过这种方式,宋代理学提供了一种以“本质”为基础的认识方法,这种方法强调了自然现象的本质特征,强调了本质原理的重要性,从而建立了一种以本质为标准的认识体系,也为世界观、价值观、道德观的建立提供了支持。

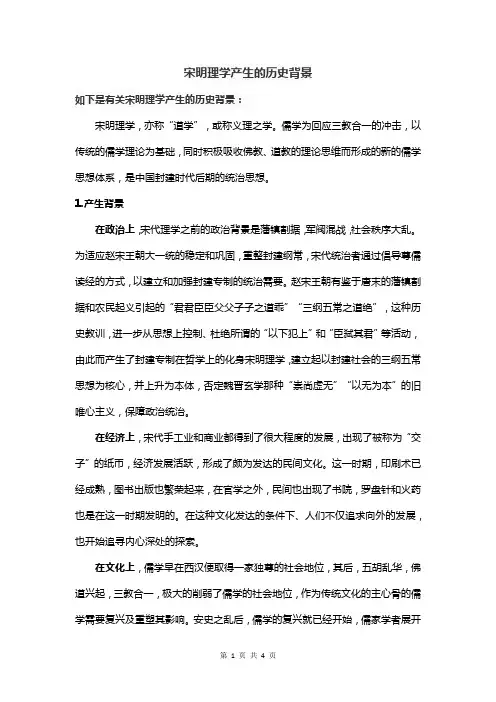

宋明理学产生的历史背景如下是有关宋明理学产生的历史背景:宋明理学,亦称“道学”,或称义理之学。

儒学为回应三教合一的冲击,以传统的儒学理论为基础,同时积极吸收佛教、道教的理论思维而形成的新的儒学思想体系,是中国封建时代后期的统治思想。

1.产生背景在政治上,宋代理学之前的政治背景是藩镇割据,军阀混战,社会秩序大乱。

为适应赵宋王朝大一统的稳定和巩固,重整封建纲常,宋代统治者通过倡导尊儒读经的方式,以建立和加强封建专制的统治需要。

赵宋王朝有鉴于唐末的藩镇割据和农民起义引起的“君君臣臣父父子子之道乖”“三纲五常之道绝”,这种历史教训,进一步从思想上控制、杜绝所谓的“以下犯上”和“臣弑其君”等活动,由此而产生了封建专制在哲学上的化身宋明理学,建立起以封建社会的三纲五常思想为核心,并上升为本体,否定魏晋玄学那种“崇尚虚无”“以无为本”的旧唯心主义,保障政治统治。

在经济上,宋代手工业和商业都得到了很大程度的发展,出现了被称为“交子”的纸币,经济发展活跃,形成了颇为发达的民间文化。

这一时期,印刷术已经成熟,图书出版也繁荣起来,在官学之外,民间也出现了书院,罗盘针和火药也是在这一时期发明的。

在这种文化发达的条件下、人们不仅追求向外的发展,也开始追寻内心深处的探索。

在文化上,儒学早在西汉便取得一家独尊的社会地位,其后,五胡乱华,佛道兴起,三教合一,极大的削弱了儒学的社会地位,作为传统文化的主心骨的儒学需要复兴及重塑其影响。

安史之乱后,儒学的复兴就已经开始,儒家学者展开了复兴儒学、抨击佛道的活动,并融合了佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——理学。

到了北宋初年开始初具规模,产生了著名的宋初三先生(胡瑗、孙复、石介),其后是北宋五子(周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐),之后是理学的成熟,成为科举考试的主要依据。

其次,理学的实质其实还是儒家传统的纲常名教,例如三纲五常(三纲:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;五常:仁、义、礼、智、信),名分等级(尊卑有序,内外有别,华夷之辨等),内圣外王(修生,齐家,治国,平天下)等一类的具体内容,用更为抽象的哲学概念表述出来,以规范世人思想和行为。

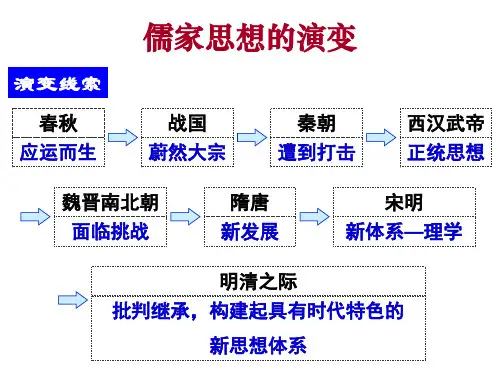

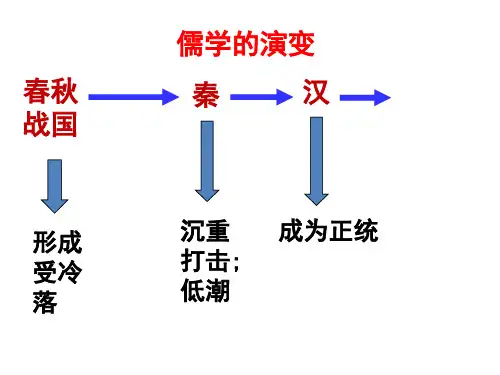

国学学术发展简史之五:宋明理学万献初撰(宋时磊纂集资料)在国学学术发展史中,儒学一直占有重要的地位,但在不同时期有其不同特点和表现形式。

先秦诸子学百家争鸣时期,儒学是诸子中创立早而影响大的一个学派。

两汉时期,儒学以经学的形式占据学术思想的主流地位,一度形成“独尊儒术”的局面。

到魏晋时期,儒学受到以老庄思想为骨架的玄学的浸润与改造。

隋唐时期,儒学则受到佛教的全面冲击,儒家经典虽然也得到重视与研究,但再也难看到汉代经学大一统的繁盛局面了。

中国学术发展到唐宋之交,诸多因素导致了一场深刻的学术思想大变革,形成了全新的学术形态,这就是“理学”。

就学术思想而言,理学的主旨就是要在更高更深的意义上回归先秦儒学。

正如薛明扬所说,理学的学术思想变更旨在解决两大问题:其一在儒学内部,要扬弃和超越汉唐时期的经学形态;其二在对抗外来思想文化方面,要否定和超越佛教所宣扬的思想价值。

[1]要实现这样重大的思想转型,理学是以掀起讨论“道、理、气、心性”等哲学命题的学术思潮来进行的。

理学也称“道学”,萌芽于唐末,形成于北宋,极盛于南宋,绵延于元明两代,清中叶之后逐渐衰落,其影响经久而深远,一直延续到近现代。

一、道学思潮的初兴儒学自东汉末年衰落后,在佛、道昌盛的魏晋南北朝三四百年间日见消沉,除了社会历史方面的原因外,儒学在学理上缺乏像佛道两家那样缜密的思辨性,尤其是在认识论、宇宙论等方面缺乏理论的体系性,因此要战胜佛道而重树儒学权威,就必须在理论建构上多下功夫,这就是理学(道学)产生的重要前提。

唐代前期的儒家学者治经学,还是沿用汉代学者的治学方法,重在对典籍的训诂和校正,章句之学仍旧盛行。

唐中叶,啖助、赵匡、陆淳等的“春秋学派”打破“疏不破注”的成规,开始舍传而求经的本义。

中晚唐时期,韩愈、李翱、柳宗元等人站在儒家的立场上对佛道两家发起挑战,力图用新的解读方式来振兴儒学的权威地位。

韩愈(768-824)首倡儒家道统论,推尊孔子,排斥佛道,他在《原道》中提出儒家“道统说”,认为道德虚而仁义实,道德出自仁义,实行仁义才是道德的实际内容,由此列出“尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔子、孟子”这样一个实存的儒家道统。

略说宋代理学一二两宋时期,中国古代学术思想发展到一个新的巅峰,义理之学取代章句之学,成为宋学发展的重要特点。

创立于北宋中期,综合吸收佛、道思想对传统儒学进行改造与创新的理学,逐渐发展壮大,并在南宋后期上升为官方的统治思想,影响中国封建社会后期数百年之久。

宋代理学使儒学遗产重获方向并恢复元气,它确应被称作新儒学。

在其形成期,曾被从不同的侧面给予过其他几种名称。

根据它最杰出的北宋先驱者程颐及其集大成的领袖朱熹,它被称作程朱学派;根据意为“原则”和“推理”的“理”这个词,它又被称为理学,因为它的学说建立在这样的信念上:理永存于万事万物之中,而且推究可致。

总之,这些概念之间没有太大差异,大都是可以互相替换的。

德国著名社会学家马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》一书中指出:任何一项伟大事业的背后都存在着一种支撑这种事业成败与否的无形的精神文化气质。

作为一种崭新的文化现象,理学对当时的经济、政治、科技的发展都有一定的影响。

宋代辉煌灿烂的科技成就,与宋代理学的发展有着密不可分的关系。

下面我就简单谈谈宋代理学兴起的背景及其理学对当时科技发展的影响。

宋代理学是宋明理学最重要的组成部分,它的产生有着深刻的社会背景。

首先从以下三个方面对宋代理学产生的背景加以阐述。

一、从文化继承与发展的关系来看,晚唐古文运动是宋代理学产生的“活水源头”。

晚唐时期儒家思想受到巨大冲击,面对佛、道的挑战,韩愈等人提倡运用儒家的“正义”、“道统”抗衡佛家的“法统”,以此构建儒家的心性学说及修身理论。

他们打着“复古”的旗帜,主张恢复孔孟儒家思想的正统地位,用儒学取代佛、道,晚唐古文运动应运而生。

北宋建立后,构建儒家的心性学说与修身理论成为宋儒孜孜以求的目标。

北宋庆历年间实行了以儒家思想为理论依据的改革即“庆历新政”。

在庆历新政中以范仲淹为首的改革派依据“儒学”精神特别是“六经”的精神在全围办学、讲学。

与此同时他们积极发挥儒家“经世致用”思想对抗佛、道二教的出世思想,反对把儒学凝固化、神学化。

略说宋代理学一二两宋时期,中国古代学术思想发展到一个新的巅峰,义理之学取代章句之学,成为宋学发展的重要特点。

创立于北宋中期,综合吸收佛、道思想对传统儒学进行改造与创新的理学,逐渐发展壮大,并在南宋后期上升为官方的统治思想,影响中国封建社会后期数百年之久。

宋代理学使儒学遗产重获方向并恢复元气,它确应被称作新儒学。

在其形成期,曾被从不同的侧面给予过其他几种名称。

根据它最杰出的北宋先驱者程颐及其集大成的领袖朱熹,它被称作程朱学派;根据意为“原则”和“推理”的“理”这个词,它又被称为理学,因为它的学说建立在这样的信念上:理永存于万事万物之中,而且推究可致。

总之,这些概念之间没有太大差异,大都是可以互相替换的。

德国著名社会学家马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》一书中指出:任何一项伟大事业的背后都存在着一种支撑这种事业成败与否的无形的精神文化气质。

作为一种崭新的文化现象,理学对当时的经济、政治、科技的发展都有一定的影响。

宋代辉煌灿烂的科技成就,与宋代理学的发展有着密不可分的关系。

下面我就简单谈谈宋代理学兴起的背景及其理学对当时科技发展的影响。

宋代理学是宋明理学最重要的组成部分,它的产生有着深刻的社会背景。

首先从以下三个方面对宋代理学产生的背景加以阐述。

一、从文化继承与发展的关系来看,晚唐古文运动是宋代理学产生的“活水源头”。

晚唐时期儒家思想受到巨大冲击,面对佛、道的挑战,韩愈等人提倡运用儒家的“正义”、“道统”抗衡佛家的“法统”,以此构建儒家的心性学说及修身理论。

他们打着“复古”的旗帜,主张恢复孔孟儒家思想的正统地位,用儒学取代佛、道,晚唐古文运动应运而生。

北宋建立后,构建儒家的心性学说与修身理论成为宋儒孜孜以求的目标。

北宋庆历年间实行了以儒家思想为理论依据的改革即“庆历新政”。

在庆历新政中以范仲淹为首的改革派依据“儒学”精神特别是“六经”的精神在全围办学、讲学。

与此同时他们积极发挥儒家“经世致用”思想对抗佛、道二教的出世思想,反对把儒学凝固化、神学化。

宋代理学我國的儒、釋、道哲學在經過前此多個朝代的激盪、融會後,在宋朝終於迸出亮麗的火花,那就是理學。

中國思想是以儒學為主流,儒家可分先秦儒、漢唐儒、宋元明儒、清儒四期。

漢唐儒、清儒都重經典,漢唐儒功在傳經、清儒功在釋經。

宋元明儒則重聖賢勝於重經典;重義理更勝於重考據、訓詁。

至於在融合釋、道的方面:道家所重在天地自然;而佛學所重在心性意識,然而禪宗沖淡了佛學的宗教精神,回到日常人生的方面。

宋儒沿接禪宗像人生界更進一步回復到先秦儒身家國天下的實際問題,且吸納、融化佛學上對心性研析的一切意見與成就。

此外,宋代理學家善以宇宙論為人生哲學之根據,合天道與性理而探討議論,而宇宙論則多采道教先天無極之說。

這些就是宋儒對中國思想史上重大的貢獻,使得儒學有了一番新生命與新氣象。

理學一稱道學,又可以說是新儒學,因為儒家的思想,一向以現實社會的理論綱常為主,缺乏更高層次的哲學上的推理系統,難以滿足好學深思之士進一步的探求。

宋代理學的開山祖師是宋仁宗時代的周敦頤,和他同時還有張載、程顥、程頤、和邵雍。

此五人為理學的巨擎,稱為北宋五子;至了南宋朱熹,集理學大成。

熹講學閩中,與濂之周子,洛之二程,關之張載,合稱濂洛關閩四派。

另外影響明代王陽明至鉅的陸九淵也是值得注意之人。

理學支配了宋以後七百餘年的學術發展,對社會及政治都發生宏偉的影響。

茲將重要理學家簡介如後:周敦頤宋代理學開山祖師─周敦頤,字茂叔,人稱濂溪先生。

生於一個官僚地主的家庭,父親去世後,母親帶他投靠舅父鄭向,當時正擔任龍圖閣學士的鄭向見他聰穎好學,便著意培養他讀書,想讓他成為有成就的大學者。

刻苦好學的周敦頤終未辜負舅父的期望,成為一代名哲。

周敦頤知識十分廣泛,他善於博取眾家之長,融會貫通,自成一家之言。

他的哲學思想以儒學為主,兼治佛學與道家之說,對於以後儒學發展有關鍵性的影響。

之後的理學兩大宗師─程頤、程顥兄弟,便是他的得意門生。

其主要的著作有太極圖說與易通書。

宋诗与宋代理学宋代理学对宋词宋诗有影响吗1.宋代理学对中国文化史的影响正面影响:开启了忠君的高潮,从此封建王朝没有再从内部瓦解过,权力之争从外戚、权臣那里转化为对外族侵略的矛盾。

很好的维护了内部的统一,社会相对稳定,有效地促进了生产力的发展。

文人士大夫的社会地位提高,发展了中华文化,创造了很多灿烂的文明。

负面影响:文人开始变得迂腐,重视繁文缛节,拖慢行政速度。

开启了重文轻武的风气,导致国家国防力量羸弱,面对外来侵略不堪一击。

儒家孔子所倡导的“权”的思想变得僵化,行政机关解决问题的能力下降。

对妇女进行了多方面的禁锢,强化了贞洁等等葬送女人一生幸福的各种观念,让中国妇女从此陷入被压迫的深渊。

2.宋代理学对中国文化产生了哪些影响理学是北宋以后社会经济政治发展的理论表现,是中国古代哲学长期发展的结果,特别是批判佛、道哲学的直接产物。

理学在中国哲学史上占有特别重要的地位,它持续时间很长,社会影响很大,讨论的问题也十分广泛。

作为地主阶级新的思想理论体系,理学一度对当时社会的发展起过好的作用。

它在思辨哲学方面的发展,无疑是人类历史上的一大进步。

对于日本、朝鲜的历史发展,理学也曾发生相当大的影响。

但是,理学在强化封建礼教、维护宗法等方面,随着中国封建社会的不断发展,愈益起着消极乃至反动的作用。

3.朱熹理学对宋代文学的影响提供点资料,不知对你有用否。

朱熹美学是宋代美学思潮的重要代表关于朱熹在宋代乃至在中国文化思想史上的地位,明代哲学家庄定山指出:“屈原长于骚,董、贾长于策,杨雄、韩愈长于文,穆伯长、李挺之、邵尧夫长于数,迁、固、永叔、君实长于史,皆诸儒也。

朱子以圣贤之学,有功于性命道德,至凡《四书》、《五经》、《纲目》以及天文、地志、律吕、历数之学,又皆与张敬夫、吕东莱、蔡季通者讲明订正,无一不至,所谓集诸儒之大成,此也。

岂濂溪、二程子之大成哉?”[8] 我们可以从历史事实和当代学者的研究中见出朱熹美学的重要地位。

(五)宋代之理学此下当论宋代之理学。

北宋理学开山,有四巨擘,周敦颐濂溪、张载横渠、程颢明道、程颐伊川兄弟。

此四人,皆仕途沉沦,不居显职。

在中朝之日浅,并未在治道实绩上有大表现。

论其著作,濂溪分量特少,独有《易通书》与《太极图说》,一是短篇,一是小书,据朱子考订,《太极图说》亦当附《易通书》,非单独为篇,是则濂溪著书,仅有《易通书》一种。

横渠有《正蒙》,亦如濂溪之《易通书》,皆是独抒己见,自成一家言。

而《正蒙》篇幅特为宏大,组织亦更细密。

要之厝此两家书于先秦子籍中,亦见杰出,决无逊色。

窥此两家著书意向,竟可谓其欲各成一经,或说是各成一子,回视汉唐诸经儒,犹如大鹏翔寥廓,鹪鹩处薮泽。

伊川一生,仅有《易传》一书,其书乃若欲与《五经正义》中王弼注争席,确然仍是经学传统,而在伊川本意,则其书非为传经,乃为传道。

除此以外,明道伊川兄弟,皆仅有语录传世,由其门人弟子记录,体制俨似禅家。

二程自居为孟子以下传统大儒,乃不避效袭禅宗之语录体,此等大胆作风,较之濂溪横渠之欲自造一经自成一子者,似更远过。

惟在二程语录中,极多说经语,亦有训诂考据,较之濂溪横渠著书,洁净精微,只求自发己旨,绝不见说经痕迹者又不同。

故此四人中,惟二程尚差与汉唐说经儒较近,此亦特当指出。

至于史学,此四人似皆不甚厝意。

谢良佐上蔡自负该博,对明道举史书,不遗一字,明道告之曰:贤却记得许多,可谓玩物丧志。

上蔡闻之,汗流浃背。

上蔡又录五经语作一册,明道见之,亦谓其玩物丧志。

然上蔡又曰:看明道读史,亦逐项看过,不差一字。

今二程语录中亦时见其论史,而濂溪横渠书中则颇少见。

可知濂溪横渠明道伊川四人,确然已是一种新学风,与以前北宋儒风又有大不同,惟明道伊川尚犹稍近,不如周张之甚。

若论文章之学,亦惟明道伊川两人尚有文集传世。

据直斋《书录解题》,濂溪亦有文集七卷,然皆不传,传者仅《爱莲说》等小文数篇。

横渠于文章之学若更少厝怀。

惟其所为《西铭》,乃悬为此下理学家中最大文字,明道称之曰:某得此意,无此笔力。

又曰:自孟子后盖未见此书。

要之此四人,皆不甚重文章。

濂溪《通书》有曰:文所以载道,轮辕饰而人弗庸,徒饰也,况虚车乎?第以文艺为能,艺而已矣。

明道亦言,学者先学文,鲜有能至道。

如博观泛滥,亦自为害。

伊川亦曰:今之学者歧而为三,能文者谓之文士,谈经者谓之讲师,惟知道者乃儒学。

又曰:以博B闻W强Q记巧文丽辞为工,荣华其言,鲜有至于道者。

盖此四人之为学,经籍固所究心,子部亦颇涉及,惟亦志不在此。

至于文史之学,似更淡远,而于文章为尤甚。

上举宋儒学术三途,一曰政事治道,一曰经史博古,一曰文章子集,会诸途而并进,同异趋于一归,是为北宋诸儒之学风。

及理学家出而其风丕变。

其转变精微处,固是仅可心知其意,不当强指曲说。

然就外面事象言之,一则濂溪以下四人皆于仕途未达,故言治道政事者较少。

横渠《与范巽之书》有曰:朝廷以道学政术为二事,此正自古之可忧者。

王安石变法,明道横渠皆被摈,其专明道学,即所以争政术,此一也。

又此四人既不在中朝,迹近隐沦,虽二程较显,然此四人交游声气皆不广,故其学特于反己自得有深诣。

黄鲁直山谷称濂溪曰:茂叔人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。

好读书,雅意林壑,初不为人窘束。

廉于取名,而锐于求志。

陋于希世,而尚友千古。

山谷乃文章之士,而此称道濂溪者,后之理学家莫不认其为是知德之言,善乎形容有道气象。

其廉于取名,陋干希世之四语,实道出濂溪当时之际遇与操心。

张栻南轩亦谓濂溪之学举世不知。

然则濂溪学之在当时,纵谓乃是一种隐士之学,亦无不可。

横渠有诗《上尧夫先生兼寄伯淳正叔》云:先生高卧洛城中,洛邑簪缨幸所同。

顾我七年清渭上,并游无侣又春风。

汴京为当时政治中心,洛邑则为当时人物中心。

邵雍康节与二程同住洛邑,其交游应接,上之视濂溪,同时视横渠,皆较为广泛与热闹。

在北宋理学四巨擘中,二程学风较与濂溪横渠不同,似亦不能谓与其交游应接间更无若干之关系。

而当时理学之传,濂溪身后最阒寂,横渠门庭亦清淡,惟伊洛厥传最大,亦可证其中之消息。

以上乃从外貌上指出北宋理学家与其先宋儒学术不同。

故北宋诸儒实已为自汉以下儒统中之新儒,而北宋之理学家,则尤当目为新儒中之新儒。

今再进一步指出理学家之所以为学与其所谓为学者究何在。

理学家在当时,自称其学曰道学,又称理学,亦可称曰性道之学或性理之学,又可称为心性义理之学。

政事治道、经史博古、文章子集之学比较皆在外,皆可向外求之,而心性义理之学,则一本之于内,惟当向内求,不当向外求。

昔汉儒以谶纬之学为内学,后人又以佛学为内学。

然则于宋学中,是否亦可称理学为内学,似亦无妨,然在理学家中则决不认此称。

今人又谓宋代理学渊源实自方外,所谓方外,即指道释两家言。

然当时理学家主要宗旨正在辨老释。

唐韩愈著《原道》篇,亦为辨老释,惟辨之不精,老释之言流衍如故。

北宋诸儒,只重在阐孔子,扬儒学,比较似置老释于一旁,认为昌于此则息于彼。

欧阳修《本论》可为其代表。

其言曰:佛法为中国患千余岁,千岁之患遍于天下,岂一人一日之可为。

民之沉酣,入于骨髓,非口舌之可胜。

然则将奈何?曰:莫若修其本以胜之。

凡政事治平,经史博古,文章子集之学,皆所以修其本。

然亦有于此三途之学皆有深造,而终不免于逃禅之归,如王安石苏轼其著者。

其他宋儒中信佛者,更不胜缕举。

理学家之主要对象与其重大用意,则正在于辟禅辟佛,余锋及于老氏道家。

亦可谓北宋诸儒乃外于释老而求发扬孔子之大道与儒学之正统。

理学诸儒则在针对释老而求发扬孔子之大道与儒学之正统。

明得此一分辨,乃能进而略述理学家之所以为学,与其所谓为学之所在,亦即理学家之用心与其贡献之所在。

濂溪《太极图》,或谓传自陈抟,此层即朱子亦不否认。

又有谓其与胡宿在润州同师鹤林寺僧寿涯,而传其《易书》。

黄宗羲辟之曰:使其学而果是,则陈抟寿涯亦周子之老聃苌宏。

使其学而果非,即日取二氏而谆谆然辩之,则范缜之神灭,傅奕之昌言,无与乎圣学之明晦。

顾宪成谓元公不辟佛,高攀龙则曰:元公之书,字字与佛相反,即谓之字字阐佛可也。

当时亦有谓濂溪初与东林总游,久之无所入。

总教之静坐,月余忽有得,呈诗云云。

要之濂溪学之所从来,今已无可深求,寿涯东林总之传说,其事皆可出伪造,然亦不待力辨。

惟高黄所言,可谓的当。

就其书而论其学,始为最可信。

濂溪自言志伊尹之所志,学颜子之所学,此其自道所志所学,岂不与胡瑗范仲淹等先起诸儒相近。

此乃北宋儒学一大体趋向。

惟外王之学,则似前胜于后,内圣之学,则似后胜于前,如此而已。

伊川为其兄作《明道先生行状》,谓:先生之学,自十五六时,闻汝南周茂叔论道,遂厌科举之业,概然有求道之志。

未知其要,泛滥于诸家,出入于老释者几十年,返求诸六经而后得之。

辨异端似是之非,开百代未明之惑,秦汉而下,未有臻斯理也。

又曰:自孟子没而圣学不传,以兴起斯文为己任。

其言曰:道之不明,异端害之也。

昔之害近而易知,今之害深而难辨。

昔之惑人也,乘其迷暗。

今之入人也,因其高明。

自谓之穷神知化,而不足以开物成务。

言为无不周遍,实则外于伦理。

此曰泛滥诸家,出入老释,虽濂溪之学无可详言,当亦如此。

即北宋前辈诸儒,虽多不染佛学,然其泛滥诸家,殆亦同然。

惟曰如是者几十年,乃始返求诸六经,则不仅北宋诸儒无此先例,恐濂溪亦复不然。

胡瑗治《易》,孙复治《春秋》,此乃宋儒研经开先两大宗。

范仲淹先天下之忧而忧,后天下之乐而乐,感论国事时至泣下,其学当特重治道政事,而时称其泛通六经,尤长于《易》。

则宋儒在先本近汉儒之通经致用。

惟自欧阳修以下,则其学又似多从唐韩愈入。

故特重文章,旁及子史,于经学则皆尚兼通,不务专修。

濂溪似专务于研玩易书,转近先辈,要之决无先则泛滥出入于诸家与释老,继乃反求诸六经之事。

不仅北宋诸儒不如此,即濂溪似亦不如此,甚至明道宜亦不如此。

伊川之言,一则谓明道之学,其先虽由濂溪之启迪,最后则归于一己之自得。

再则谓其学虽一本诸六经,实亦泛滥出入于百家与释老。

先则兼通旁求,后则归于一本。

如是参之,始为近实。

若拘泥字句以求,转恐不得明道为学之真相,亦将不得伊川立言之真意。

再进一层求之,濂溪虽阐明正学,而无直斥异端之语。

明道始排斥老释,而目之曰异端。

又多两面对勘之辞。

不入虎穴,焉得虎子,明道盖于老释异端,用心特深,故能针对老释而发扬孔子之大道与儒学之正统,其事端待明道而始著。

又其推尊孟子,而自居为获得圣学不传之秘,此则亦是承袭韩愈,而一面又承自濂溪寻孔颜乐处之教。

故其学一本心源,与文章博览之学,终属异趣。

伊川之学,与明道大同。

观其在太学所为《颜子所好何学论》,可见其亦受启迪于濂溪令二人寻孔颜乐处之教。

然伊川平生,不甚言濂溪,其言濂溪必曰茂叔,于胡瑗独称安定先生。

盖胡瑗在太学主讲时命此题,伊川亲在弟子之列,胡瑗得伊川文而大奇之,处以学职。

而伊川惟一著书为《易传》,安定濂溪,固皆治《易》,似亦不无影响。

或又谓明道不废观释老书,与学者言,有时偶举佛语,伊川一切屏除,虽庄列亦不看。

朱子辨之云:释老书后来须看,不看无缘知他道理。

然则明道伊川两人,性气宽严固别,意量宏密亦异。

纵朱子谓伊川后来亦须看释老书;然其融通释老,则必不能如明道之高浑。

明道尝言:异日能使人尊严师道者,吾弟也。

若接引后学,随人才而成就之,则予不得让焉。

此不惟见两人为人之有异,亦见两人为学之有异。

横渠少喜谈兵,慨然以功名自许。

年十八,上书谒范仲淹,仲淹责之曰:儒者何事于兵,手《中庸》一编授焉。

遂翻然志于道,求诸释老,反之六经。

是横渠亦探讨释老,而又能得其深旨。

及至京师,拥皋比讲《易》,赴听者甚众。

晤二程,乃横渠外兄弟之子,与语厌服。

遂辍讲,告来听者曰:二程深明《易》道,可往师之。

其学以《易》为宗,以《中庸》为的,以《礼》为体,以孔孟为极。

所著书有《正蒙》、《横渠理窟》,及《易说》十卷,又《西铭》《东铭》两篇。

《易说》今不传,二程尤推崇其《西铭》,谓自孟子后未见此书。

每以《大学》《西铭》开示来学。

伊川又曰:某接人治经论道者亦甚多。

肯言及治体者,诚未有如子厚。

然则横渠之学,能言性理,能言经术,能言治体,能深入释老而辟之,其规模极壮阔,然其学之传不广,远不能与二程伊洛相比。

然则在北宋理学中,若无二程,仅有濂溪横渠,恐将不获有广大之传,而理学之名,亦恐不得成立。

故言理学者,每以二程为宗。

以上略述孔子以下儒学传统与其流变既迄,此下当述及朱子。