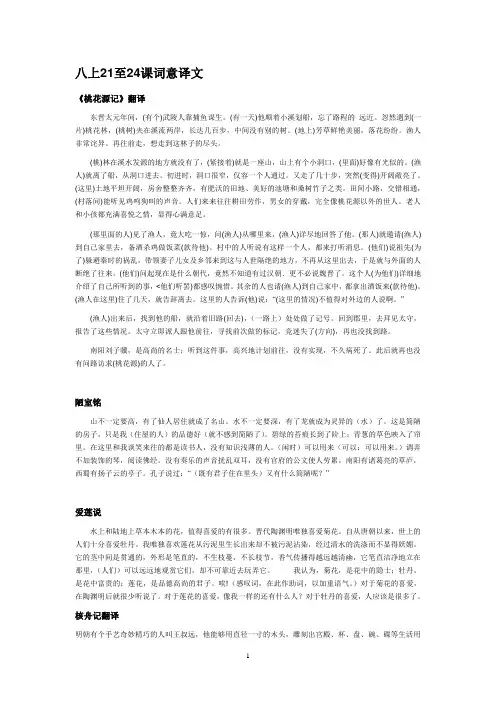

第24节 应用文翻译(04)

- 格式:ppt

- 大小:402.50 KB

- 文档页数:53

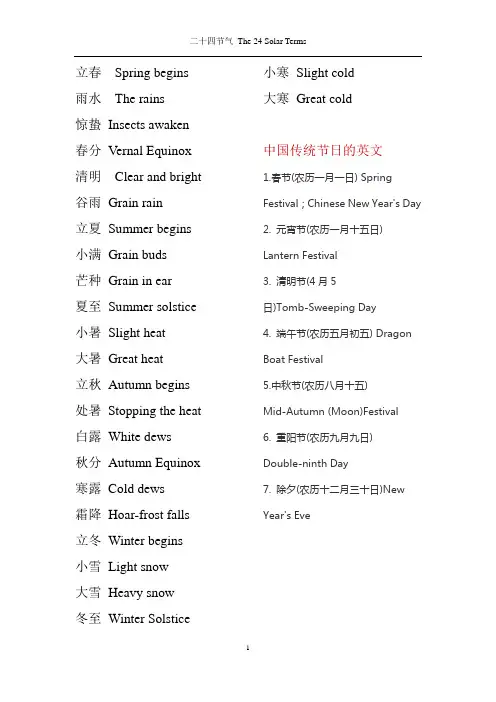

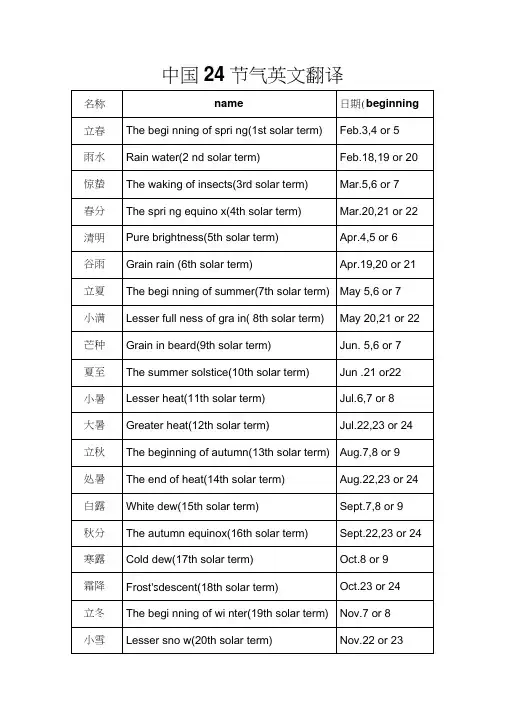

二十四节气 The 24 Solar Terms

1

立春 Spring begins 雨水 The rains 惊蛰 Insects awaken 春分 Vernal Equinox 清明 Clear and bright 谷雨 Grain rain 立夏 Summer begins 小满 Grain buds 芒种 Grain in ear 夏至 Summer solstice 小暑 Slight heat 大暑 Great heat 立秋 Autumn begins 处暑 Stopping the heat 白露 White dews 秋分 Autumn Equinox 寒露 Cold dews 霜降 Hoar-frost falls 立冬 Winter begins 小雪 Light snow 大雪 Heavy snow 冬至 Winter Solstice

小寒 Slight cold 大寒 Great cold

中国传统节日的英文

1.春节(农历一月一日) Spring Festival ;Chinese New Year's Day

2. 元宵节(农历一月十五日) Lantern Festival

3. 清明节(4月5

日)Tomb-Sweeping Day 4. 端午节(农历五月初五) Dragon Boat Festival

5.中秋节(农历八月十五) Mid-Autumn (Moon)Festival

6. 重阳节(农历九月九日) Double-ninth Day

7. 除夕(农历十二月三十日)New Year's Eve。

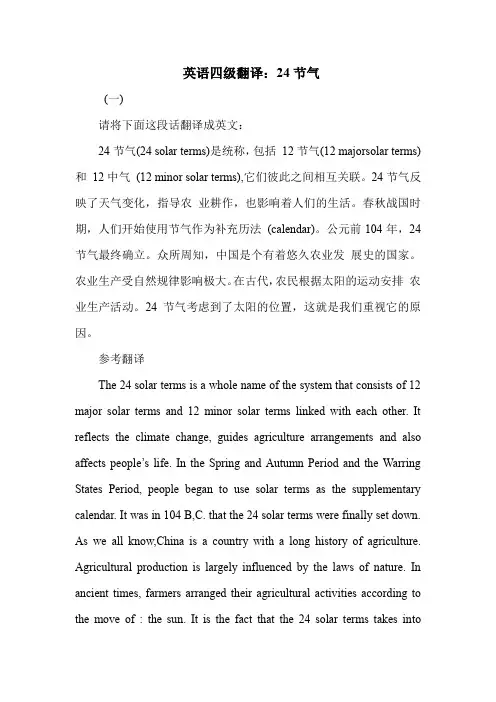

英语四级翻译:24节气(一)请将下面这段话翻译成英文:24节气(24 solar terms)是统称,包括12节气(12 majorsolar terms)和12中气(12 minor solar terms),它们彼此之间相互关联。

24节气反映了天气变化,指导农业耕作,也影响着人们的生活。

春秋战国时期,人们开始使用节气作为补充历法(calendar)。

公元前104年,24节气最终确立。

众所周知,中国是个有着悠久农业发展史的国家。

农业生产受自然规律影响极大。

在古代,农民根据太阳的运动安排农业生产活动。

24节气考虑到了太阳的位置,这就是我们重视它的原因。

参考翻译The 24 solar terms is a whole name of the system that consists of 12 major solar terms and 12 minor solar terms linked with each other. It reflects the climate change, guides agriculture arrangements and also affects people’s life. In the Spring and Autumn Period and the Warring States Period, people began to use solar terms as the supplementary calendar. It was in 104 B,C. that the 24 solar terms were finally set down. As we all know,China is a country with a long history of agriculture. Agricultural production is largely influenced by the laws of nature. In ancient times, farmers arranged their agricultural activities according to the move of : the sun. It is the fact that the 24 solar terms takes intoaccount the position of the sun that makes us attach importance to it.1.统称:即全称,可译为a whole/general name。

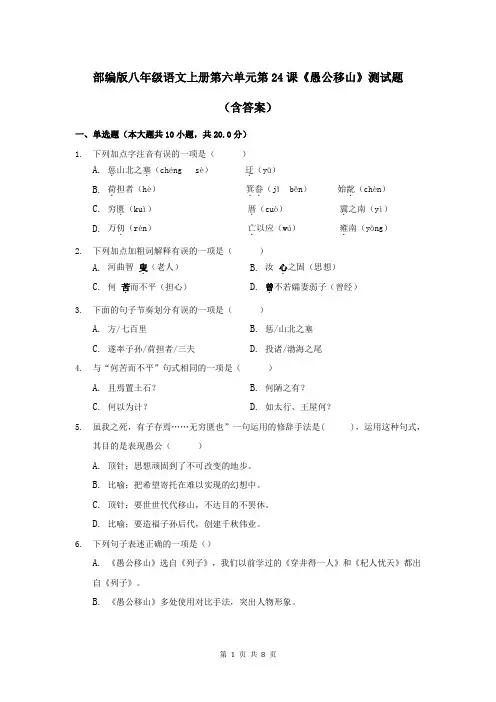

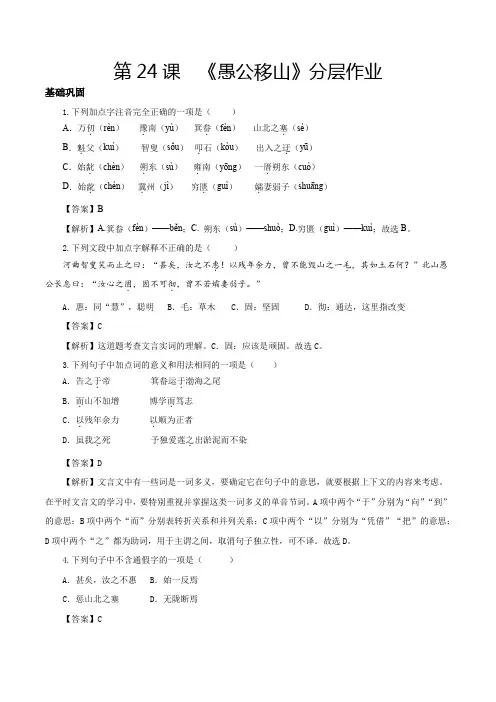

部编版八年级语文上册第六单元第24课《愚公移山》测试题(含答案)一、单选题(本大题共10小题,共20.0分)1.下列加点字注音有误的一项是()A. 惩.山北之塞.(chéng sè)迂.(yū)B. 荷.担者(hè)箕畚..(jīběn)始龀.(chèn)C. 穷匮.(kuì)厝.(cuò)冀.之南(yì)D. 万仞.(rèn)亡.以应(wú)雍.南(yōng)2.下列加点加粗词解释有误的一项是()A. 河曲智叟.(老人)B. 汝心.之固(思想)C. 何苦.而不平(担心)D. 曾.不若孀妻弱子(曾经)3.下面的句子节奏划分有误的一项是()A. 方/七百里B. 惩/山北之塞C. 遂率子孙/荷担者/三夫D. 投诸/渤海之尾4.与“何苦而不平”句式相同的一项是()A. 且焉置土石?B. 何陋之有?C. 何以为计?D. 如太行、王屋何?5.虽我之死,有子存焉……无穷匮也”一句运用的修辞手法是( ),运用这种句式,其目的是表现愚公()A. 顶针;思想顽固到了不可改变的地步。

B. 比喻;把希望寄托在难以实现的幻想中。

C. 顶针;要世世代代移山,不达目的不罢休。

D. 比喻;要造福子孙后代,创建千秋伟业。

6.下列句子表述正确的一项是()A. 《愚公移山》选自《列子》,我们以前学过的《穿井得一人》和《杞人忧天》都出自《列子》。

B. 《愚公移山》多处使用对比手法,突出人物形象。

C. “指通豫南,达于汉阴”中的“汉阴”是指汉水的北岸。

D. “始龀”指七八岁,“豆蔻年华”指女子十三四岁,“耄耋”指一百岁。

《愚公移山》太行、王屋二山,方七百里,高万仞。

本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也。

聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

八上21至24课词意译文《桃花源记》翻译东晋太元年间,(有个)武陵人靠捕鱼谋生。

(有一天)他顺着小溪划船,忘了路程的远近。

忽然遇到(一片)桃花林,(桃树)夹在溪流两岸,长达几百步,中间没有别的树。

(地上)芳草鲜艳美丽,落花纷纷。

渔人非常诧异。

再往前走,想走到这林子的尽头。

(桃)林在溪水发源的地方就没有了,(紧接着)就是一座山,山上有个小洞口,(里面)好像有光似的。

(渔人)就离了船,从洞口进去。

初进时,洞口很窄,仅容一个人通过。

又走了几十步,突然(变得)开阔敞亮了。

(这里)土地平坦开阔,房舍整整齐齐,有肥沃的田地、美好的池塘和桑树竹子之类。

田间小路,交错相通,(村落间)能听见鸡鸣狗叫的声音。

人们来来往往耕田劳作,男女的穿戴,完全像桃花源以外的世人。

老人和小孩都充满喜悦之情,显得心满意足。

(那里面的人)见了渔人,竟大吃一惊,问(渔人)从哪里来,(渔人)详尽地回答了他。

(那人)就邀请(渔人)到自己家里去,备酒杀鸡做饭菜(款待他)。

村中的人听说有这样一个人,都来打听消息。

(他们)说祖先(为了)躲避秦时的祸乱,带领妻子儿女及乡邻来到这与人世隔绝的地方,不再从这里出去,于是就与外面的人断绝了往来。

(他们)问起现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝.更不必说魏晋了。

这个人(为他们)详细地介绍了自己所听到的事,<他们听罢)都感叹惋惜。

其余的人也请(渔人)到自己家中,都拿出酒饭来(款待他)。

(渔人在这里)住了几天,就告辞离去。

这里的人告诉(他)说:“(这里的情况)不值得对外边的人说啊。

”(渔人)出来后,找到他的船,就沿着旧路(回去),(一路上)处处做了记号。

回到郡里,去拜见太守,报告了这些情况。

太守立即派人跟他前往,寻找前次做的标记,竞迷失了(方向),再也没找到路。

南阳刘子骥,是高尚的名士;听到这件事,高兴地计划前往,没有实现,不久病死了。

此后就再也没有问路访求(桃花源)的人了。

陋室铭山不一定要高,有了仙人居住就成了名山。

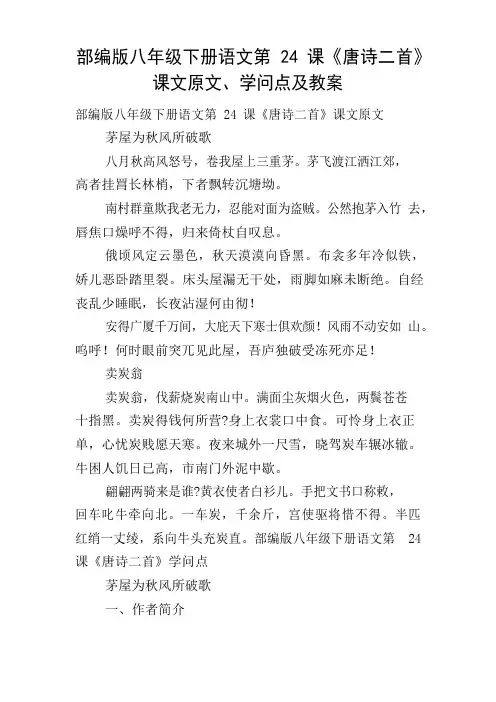

部编版八年级下册语文第 24 课《唐诗二首》课文原文、学问点及教案部编版八年级下册语文第 24 课《唐诗二首》课文原文茅屋为秋风所破歌八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。

公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。

布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。

床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!卖炭翁卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。

手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。

半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

部编版八年级下册语文第24 课《唐诗二首》学问点茅屋为秋风所破歌一、作者简介杜甫(712~770),汉族,河南巩县(今巩义)人。

字子美,自号少陵野老,世称杜少陵、杜工部等,唐代宏大的现实主义诗人。

代表作有“三吏”(《安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《婚别》《垂老别》《无家别》)等。

他忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被后世尊称为“诗圣”。

二、故事背景此诗作于公元761年。

为避“安史之乱”,杜甫来到成都,公元 760 年,在亲友的帮助下,杜甫在成都西郊浣花溪边盖了一座茅屋,最终得到一个安家之处。

哪知次年的秋天,一阵狂风卷走了屋上的茅草,一夜苦雨,湿透了室内衣被,茫茫黑夜,诗人百感交集。

诗人由自己的患病,想到天下寒士的疾苦,不禁产生了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”的和蔼宏愿,于是写下流传长远、脍炙人口的诗篇《茅屋为秋风所破歌》。

三、课文翻译原文:八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

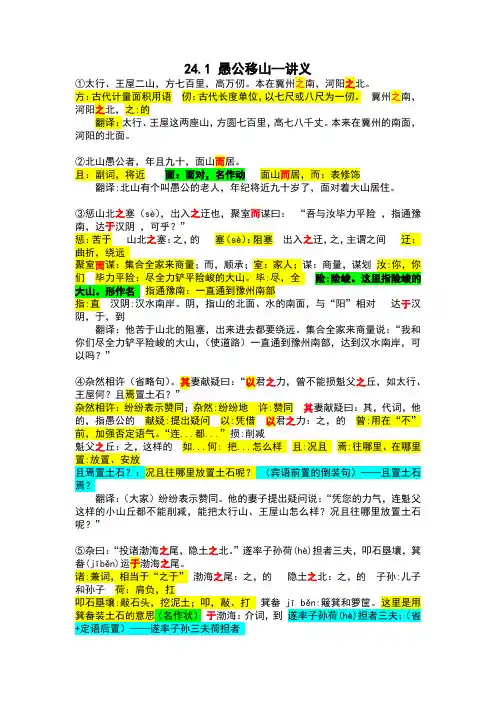

24.1 愚公移山--讲义①太行、王屋二山,方七百里,高万仞。

本在冀州之南,河阳之北。

方:古代计量面积用语仞:古代长度单位,以七尺或八尺为一仞。

冀州之南,河阳之北,之:的翻译:太行、王屋这两座山,方圆七百里,高七八千丈。

本来在冀州的南面,河阳的北面。

②北山愚公者,年且九十,面山而居。

且:副词,将近面:面对,名作动面山而居,而:表修饰翻译:北山有个叫愚公的老人,年纪将近九十岁了,面对着大山居住。

③惩山北之塞(sè),出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”惩:苦于山北之塞:之,的塞(sè):阻塞出入之迂,之,主谓之间迂:曲折,绕远聚室而谋:集合全家来商量;而,顺承;室:家人;谋:商量,谋划汝:你,你们毕力平险:尽全力铲平险峻的大山。

毕:尽,全险:险峻。

这里指险峻的大山。

形作名指通豫南:一直通到豫州南部指:直汉阴:汉水南岸。

阴,指山的北面、水的南面,与“阳”相对达于汉阴,于,到翻译:他苦于山北的阻塞,出来进去都要绕远。

集合全家来商量说:“我和你们尽全力铲平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,达到汉水南岸,可以吗?”④杂然相许(省略句)。

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂然相许:纷纷表示赞同;杂然:纷纷地许:赞同其妻献疑曰:其,代词,他的,指愚公的献疑:提出疑问以:凭借以君之力:之,的曾:用在“不”前,加强否定语气。

“连...都...”损:削减魁父之丘:之,这样的如...何: 把...怎么样且:况且焉:往哪里、在哪里置:放置、安放且焉置土石?:况且往哪里放置土石呢?(宾语前置的倒装句)——且置土石焉?翻译:(大家)纷纷表示赞同。

他的妻子提出疑问说:“凭您的力气,连魁父这样的小山丘都不能削减,能把太行山、王屋山怎么样?况且往哪里放置土石呢?”⑤杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷(hè)担者三夫,叩石垦壤,箕畚(jīběn)运于渤海之尾。

第24课《愚公移山》分层作业基础巩固1.下列加点字注音完全正确的一项是()A.万仞.(rèn)豫.南(yù)箕畚.(fèn)山北之塞.(sè)B.魁.父(kuí)智叟(sǒu)叩.石(kòu)出入之迂.(yū)C.始龀.(chèn)朔.东(sù)雍.南(yōng)一厝.朔东(cuò)D.始龀.(chèn)冀.州(jì)穷匮.(guì)孀.妻弱子(shuāng)【答案】B【解析】A.箕畚(fèn)——běn;C. 朔东(sù)——shuò;D.穷匮(guì)——kuì;故选B。

2.下列文段中加点字解释不正确的是()河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠.!以残年余力,曾不能毁山之一毛.,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固.,固不可彻.,曾不若孀妻弱子。

”A.惠:同“慧”,聪明 B.毛:草木 C.固:坚固D.彻:通达,这里指改变【答案】C【解析】这道题考查文言实词的理解。

C.固:应该是顽固。

故选C。

3.下列句子中加点词的意义和用法相同的一项是()A.告之于.帝箕畚运于.渤海之尾B.而.山不加增博学而.笃志C.以.残年余力以.顺为正者D.虽我之.死予独爱莲之.出淤泥而不染【答案】D【解析】文言文中有一些词是一词多义,要确定它在句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。

在平时文言文的学习中,要特别重视并掌握这类一词多义的单音节词。

A项中两个“于”分别为“向”“到”的意思;B项中两个“而”分别表转折关系和并列关系;C项中两个“以”分别为“凭借”“把”的意思;D项中两个“之”都为助词,用于主谓之间,取消句子独立性,可不译。

故选D。

4.下列句子中不含通假字的一项是()A.甚矣,汝之不惠B.始一反焉C.惩山北之塞 D.无陇断焉【答案】C【解析】A.“惠”同“慧”,聪明;B.“反”同“返”,往返;D.“陇”同“垄”,田埂;故选C。

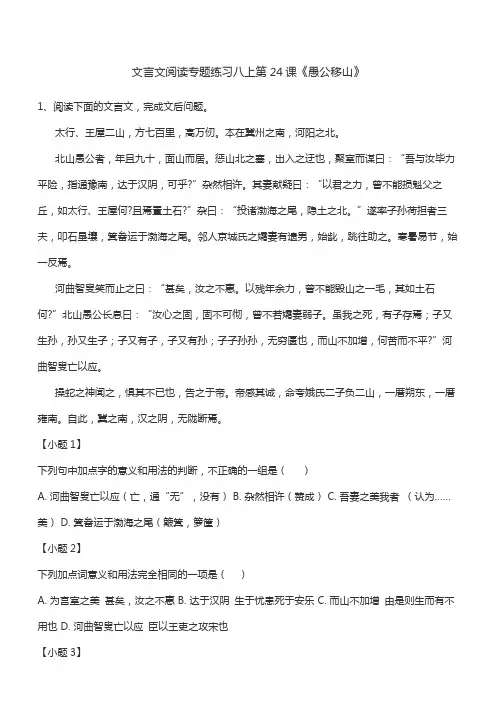

文言文阅读专题练习八上第24课《愚公移山》1、阅读下面的文言文,完成文后问题。

太行、王屋二山,方七百里,高万仞。

本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。

以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙,无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【小题1】下列句中加点字的意义和用法的判断,不正确的一组是()A. 河曲智叟亡以应(亡,通“无”,没有)B. 杂然相许(赞成)C. 吾妻之美我者(认为……美)D. 箕畚运于渤海之尾(簸箕,箩筐)【小题2】下列加点词意义和用法完全相同的一项是()A. 为宫室之美甚矣,汝之不惠B. 达于汉阴生于忧患死于安乐C. 而山不加增由是则生而有不用也D. 河曲智叟亡以应臣以王吏之攻宋也【小题3】下列对选文理解有误的一项是()A. 愚公之妻“献疑”,智叟“笑而止之”,从中看出两人都坚决反对愚公移山。

B. 京城氏之子“跳往助之”,运用侧面描写,表现了愚公移山受到众人拥护。

C. 文章运用了对比和衬托的写作手法,用智叟来突出愚公的形象。

D. 愚公挖山不止,感动了天帝,天帝令人搬移了两座大山,这一富有神话色彩的结尾,饱含了对愚公改造自然的伟大气魄和坚强毅力的颂扬。

[知识点]列子(约前649-前606)[答案]【小题1】D【小题2】C【小题3】A[解析]【小题1】本题考查学生理解文言词语意思的能力。

自考公共英语(一)课文翻译(unit24)Unit 24Text A拯救雨林,造福后代从巴西到印度尼西亚,热带雨林正被迅速砍伐和烧毁,以致它们很可能在2050年以前从地球表面上消失。

人们砍伐和毁坏雨林,其目的是获取珍贵木材和其他资源以加快森林所在国家的经济发展。

比来的数字表白,单去年一年热带雨林被毁的面积已经大于大不列颠和爱尔兰两国的面积总和。

如果听任现在的这种毁林速度继续下去,给地球带来的后果会很严重。

我们将看到的大规模的生态失衡,泥土流失大量增加,洪涝和旱灾增多,降雨模式改变以及地区性气候,很可能全球气候改变。

我们还可能失去很多珍稀动,植物物种。

据许多科学家的意见,热带雨林被烧毁还直接造成所谓的温室效应。

他们说,随着北极冰冠的消退,这一效应正在使平均气温与海平面升高。

热带雨林在其他方面也是十分重要的。

它是一个具有无限潜力的药材库。

美国国家抗癌协会找到的2000多种雨林植物对抵抗癌症可能有益。

在今天的药材市场上,125种从植物中提炼的药材中有15种是在雨林中发现的。

植物物种并不是热带雨林中唯一受到的灭绝威胁的生物。

自本世纪初以来,世界上其他任何地区都无法找到的珍稀鸟类和兽类以每年一种的速度在消失。

面对所有这些事实,那些国家仍然继续毁林看来十分愚蠢。

然而问题不是这么简单。

雨林所在的国家都十分贫穷,人口过多。

其中之一的巴西就有1.4亿人口,差不多一半的人生活在绝对贫困状态之中。

这些国家的政府往往也太薄弱虚弱,避免不了大公司和有权势的个人毁坏森林。

政府没有钱,所以当那些政府无法养活的穷人找不到工作,砍伐或者烧毁林地时,政府常常别无选择,只能置若罔闻。

此外,对多数这类国家来说,雨林中发现的珍贵木材和其他资源还是外汇的重要来源。

这些国家迫切需要偿还外债和购买外国设备及其他货物。

那么解决问题的唯一办法看来是要靠世界上的富国帮忙热带雨林所在的国家。

富国援助的一个办法是取消像巴西这样国家所欠的国际债务,并且还与这些国家通力合作解决它们的经济问题。

10月份的24节气与应用文写作:寒露、重阳节,霜降10月份的中国24节气:寒露、重阳节,霜降The 24 solar terms in China in October: “Hanlu” (Cold Dew), “Chongyang Festival” (Double Ninth Festival),and “Shuangjiang” (Frost Descends).Cold Dew寒露The traditional Chinese lunar calendar divides the year into 24 solar terms. Cold Dew(寒露), the 17th solar term of the year, begins this year on Oct 8. At this time, temperatures are much lower than in White Dew in most areas of China. The dew is greater and colder and there will be less rain. Autumn crops will be ripe. Here are four things you should know about Cold Dew.中国传统农历将一年分为24个节气。

今年的第17个节气是寒露,于10月8开始。

在这个时候,中国大部分地区的温度比白露时期要低得多。

露水更多、更冷,降雨较少。

秋季的农作物将成熟。

以下是关于寒露的四个要点:Foggy autumn:Temperatures drop a lot in October. When the cold air meets with autumn rain, the water vapor in the air soon reaches saturation(饱和), and then it turns into misty rain or fog, causing many areas foggy in China.雾蒙蒙的秋季:十月份温度大幅下降。

【第二十四单元】若石之死【原文】若石隐于冥山①之阴。

有虎恒蹲以窥其藩②。

若石帅其人③昼夜警:日出而殷钲④,日入而燎辉⑤,宵(晚上)则振铎⑥以望,植棘树墉⑦,坎山谷⑧以守。

卒岁虎不能有获。

一日而虎死。

若石大喜,以为虎死无毒(危害)己者矣。

于是弛其机⑨,撤其备,垣坏而不修,藩决而不理。

无何,有貙⑩逐麋(11)来,止其室之隈(12),闻其牛羊豕[shǐ](13)之声而入食焉。

若石不知其为貙也,叱之不走,投之以块,貙人立(人立:像人一样站立)而爪之毙。

君子谓若石知其一而不知其二,宜其及(遇到、碰上)也。

(节选自《郁离子》)(文中括号“()”中的标号为注释序号)【注释】①冥山:作者虚构的山名。

②藩:篱笆。

③帅其人:率领他家里的人;帅,同“率”。

④殷钲(zhēnɡ):敲击金属器物;钲,古乐器,似钟。

⑤燎辉:燃起火把。

⑥振铎(duó):敲击金属器物;铎,古代宣布法令或有战事时用的大铃。

⑦树墉(yōnɡ):筑墙。

⑧坎山谷:挖深沟。

⑨弛其机:放松弓弩。

⑩貙(chū ):一种比狸稍大而凶猛的野兽。

(11)麋(mí):小鹿。

(12)隈(wēi):墙角落。

(13)豕:同“猪”。

【译文】若石隐居在冥山的北面,有只老虎常蹲(在他屋边)悄悄地注视着篱笆。

若石率领家人日夜警戒:太阳出来后(不时地)敲击钲,太阳落山后(不时地)燃起火把,半夜里击铎守望,还栽荆棘筑墙,挖深沟防守。

(这样)一年到头老虎便无所收获。

一天老虎死了,若石非常高兴,以为老虎死了再也没有什么危害他的了。

于是松弛了弓弩,撤除了防备,墙坏了也不修,篱笆破了也不补。

没多久,有只貙追逐小鹿奔来,停留在他家的墙角,(貙)听到他家牛、羊、猪的声音后,进入(栏圈)吃牛、羊、猪。

若石不知道那是貙,呵斥它不走,用石块扔它,貙像人一样立起来用爪把他抓死了,人们说若石知其一不知其二,碰到这样的事真是活该。

1.牝鸡失雏【原文】牝①鸡引(带领)雏(幼禽)于庭,啄残粒,拾虫蚁,呴呴②自得。

【若缺失公式、图片现象属于系统读取不成功,文档内容齐全完整,请放心下载。

】统编版语文八年级下册第24课《唐诗三首》知识点 +课后同步探究知识点石壕吏一、《石壕吏》选自《杜诗详注》,作者是唐朝诗人杜甫。

他是一位伟大的现实主义诗人。

他生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为“诗史”。

其人忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被奉为“诗圣”。

其代表作有“三吏”指的是:《石壕吏》、《新安吏》、《潼关吏》"三别":《新婚别》、《垂老别》、《无家别》。

二、重点字词:暮:晚上投:投宿吏:差役逾:越过一何:多么前致词:走上前(对差役)说话戍:防守附书至:捎信回来新:最近偷生:苟且活着已:停止,这里引申为完结。

更无人:再没有别的男人了乳下孙:还在吃奶的孙子裙:这里泛指衣服老妪:老妇请:请让我应:应征犹得:还能够三、译文:晚上我投宿石壕村,有官吏夜里来捉人。

老翁越过墙跑了,老妇出门去查看。

小吏的喊声多么愤怒,老妇的哭声多么悲苦。

听我老妇走上前说话:三个儿子都在邺城防守。

一个儿子捎信来,两个儿子最近战死。

活人苟且活着,死者永远完结。

家里再没有别的男人了,只有吃奶的孙子。

因为有孙子,所以他的母亲还没离开,出门却没有完整的衣服。

老妇力气虽然衰弱,请让我今晚跟你一起回营去,赶到河阳去服役,还能够准备早晨的饭。

到了深夜,说话的声音没有了,似乎听到有人低声地哭泣。

天亮登程赶路的时候,只同那个老头儿告别了。

四、整体把握:1、前四句,老妇人“致词”的由来,交代了故事发生的时间、地点。

2、主体部分:老妇人“致词”。

分三层:第一层(前六句):老妇人诉说三个儿子全部征战,已有两个战死沙场。

第二层(中间四句):写老妇人家境贫寒,衣不蔽体食不果腹。

第三层(最后两句):老妇人自请应役。

3、最后四句是这件事的尾声,暗示老妇已被差吏抓走。

★五、用文中一句话概括全文,应该是哪句?捕吏捉人是为了补充唐朝军队的兵力,那么为什么不写征兵、点兵,而要用“捉”字呢?答:“暮投石壕村,有吏夜捉人”。