地震相干技术

- 格式:ppt

- 大小:2.10 MB

- 文档页数:24

地震数据相干体分析技术地震数据的相干体分析技术是一种利用地震数据中的相干性信息,来研究地震活动规律和地震源特征的方法。

相干体是指在一定时间段内,地震波传播路径上的地震信号的相位和振幅相对稳定,具有较高的相干度。

相干度是衡量两个地震信号之间相干性强弱的指标,可用于分析地震波的传播特征和地下介质的结构。

相干体分析技术主要包括相干度计算方法、相干体提取方法和相干体分析方法三个方面。

首先,相干度计算方法是相干体分析的基础。

常用的相干度计算方法有互相关法、谱相关法和小波变换法等。

互相关法通过计算两个信号的时间序列之间的相关系数,得到相干度值。

谱相关法是将信号在频域上进行相关计算,利用信号的频谱特征来计算相干度。

小波变换法是利用小波变换将信号分解成不同尺度和频率的小波系数,然后计算小波系数之间的相干度。

其次,相干体提取方法是从地震数据中提取相干体的过程。

常用的相干体提取方法有滑动窗口法、相干度阈值法和小波变换法等。

滑动窗口法将地震数据分成多个时间窗口,然后计算每个窗口内信号之间的相干度,得到相干度时间变化曲线,从中提取出相干度较高的时间段作为相干体。

相干度阈值法是根据相干度的统计特性设定一个相干度阈值,只有大于该阈值的相干度才被认为是相干体。

小波变换法将地震数据进行小波变换,然后计算小波系数之间的相干度,从中提取出相干度较高的小波系数作为相干体。

最后,相干体分析方法是利用提取到的相干体来研究地震活动规律和地震源特征。

常用的相干体分析方法有相干体叠加法、相干体分析法和相干体变化法等。

相干体叠加法是将相干度较高的地震信号进行叠加,放大地震信号的相干体特征。

相干体分析法是对提取到的相干体进行频谱分析、尺度分析和相位分析,从中获取地下介质的结构信息。

相干体变化法是对相干体的时间变化进行分析,研究地震源的演化特征和地震活动的周期性规律。

综上所述,相干体分析技术是一种重要的地震数据处理方法,可以用于地震波传播特征分析、地下介质结构研究和地震源特征分析等方面。

孙夕平相干算法论述相干体技术用于检测地震波同相轴的不连续性。

其基本原理是在偏移后的三维数据体中,对每一道每一样点求得与周围数据的相干性,形成一个表征相干性的三维数据体,即计算时窗内的数据相干性,把这一结果赋予时窗中心样点。

该技术可以用来识别断层、特殊岩性体、河道等,并可以帮助解释人员迅速认识整个工区的断层及岩性等的空间展布特征,从而达到提高解释速度与精度,缩短勘探周期的目的。

目前,相干体技术算法已从最初的互相关算法发展到相似算法、本征结构算法,并从时域发展到频域。

除此之外,从相邻地震道相似性、不相干性等不同侧重点,以及针对各地区不同解释精度的要求,是否引入倾斜延迟时差等方面,不同文献对于相干算法有多种形式的论述,主要有基于归一化的Manhattan距离相干计算、方差体算法等。

1. 1 相关算法相关算法是根据随机过程的互相关分析,计算相邻地震道的互相关函数来反映同相轴的不连续性。

这种算法只能有三道参与计算,则沿视倾角( p ,q) 的相干值C1 为:式中,Cii( i = 1 ,2) 为第i道的自相关量; Ci j( i = 1 ,2) 为第i道和第j 道的互相关量。

视倾角( p ,q) 中p和q分别为x 方向和y 方向上的地震道之间的时移量。

对于有相干噪声的资料,仅用两道数据确定视倾角会有很大误差,这是互相关算法的一个缺陷。

另外,每一道与其相邻道在任意时刻、任意延迟的互相关,形成了一个不同的 2 ×2 阶协方差矩阵,如果对方程进行扩充,使之适合于三道以上的数据,需要用特征插值分析方法对高阶协方差矩阵进行更全面的分析。

高阶协方差矩阵特征求解的计算量相当大,对于大数据量的三维地震勘探来说显然不合适。

再者,三点互相关算法假设地震道是零平均信号,当相关时窗长度超过地震子波长度时,这种假设才基本成立,即要求窗口大于地震反射的最长周期,显然,这样降低了计算得到的相干体数据的垂向分辨率。

1. 2相似系数算法Neidell 和Taner定义的相似系数Sc 为:式中,j为道号; i为样点序号; f i ,j表示样点( i ,j) 的振幅值。

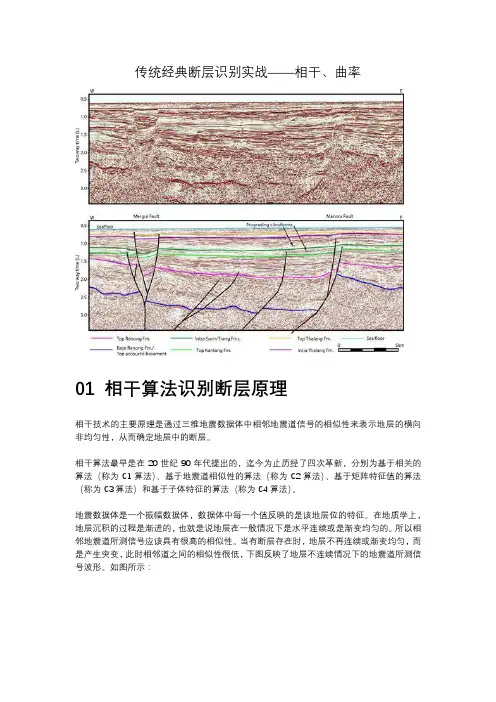

传统经典断层识别实战——相干、曲率01 相干算法识别断层原理相干技术的主要原理是通过三维地震数据体中相邻地震道信号的相似性来表示地层的横向非均匀性,从而确定地层中的断层。

相干算法最早是在20世纪90年代提出的,迄今为止历经了四次革新,分别为基于相关的算法(称为C1算法)、基于地震道相似性的算法(称为C2算法)、基于矩阵特征值的算法(称为C3算法)和基于子体特征的算法(称为C4算法)。

地震数据体是一个振幅数据体,数据体中每一个值反映的是该地层位的特征。

在地质学上,地层沉积的过程是渐进的,也就是说地层在一般情况下是水平连续或是渐变均匀的。

所以相邻地震道所测信号应该具有很高的相似性。

当有断层存在时,地层不再连续或渐变均匀,而是产生突变,此时相邻道之间的相似性很低,下图反映了地层不连续情况下的地震道所测信号波形。

如图所示:通过计算横向和纵向相邻道之间的相关值得到三维相干值数据体,从而将三维地震振幅数据体转换成相干数据体。

相干切片是相干数据体的水平切片,体现某一时间深度不同相干值的点构成的平面。

断层线是该平面上相干值小的点连成的线,通常是断层的所在位置。

用三维相干算法计算地震相干数据体突出了不相干的数据,其相干体水平切片表现了断层线所在位置,为油气储层评价提供了理论依据。

02 曲率识别断层原理曲率用来反映几何体的弯曲程度,描述的是曲线上任意一点的弯曲程度,表明曲线偏离直线的程度。

曲率越大,表示曲线的弯曲程度越大。

地震曲率断层检测技术由A.Roberts首先提出的,在构造解释中,我们可以根据层位的解释数据计算其曲率,从而可以定量描述其构造特征。

图给出了背单斜、向斜和断层曲率描述,其中背斜的曲率为正,向斜的曲率为负,而且褶皱越厉害,曲率值越大,平层和单斜层的曲率为零,断层在平滑后可近似认为其曲率由正到负或由负到正的变化。

显然,上述曲率对于单斜和水平地层的区分是无能为力的,对于平行断层,水平面上或沿层面上有方向变化的复杂构造,也是无能为力的,必须要借助于以二维曲面分析为基础的曲率属性。

地震动相干效应地震是地球上常见的自然灾害之一,它在瞬间能够给人们带来巨大的破坏与伤害。

而地震动相干效应是地震中的一个重要现象,它不仅对地震灾害的扩散和影响起到决定性的作用,还与建筑物的抗震设计密切相关。

因此,深入了解地震动相干效应的机理和影响因素,对于提高地震灾害防范和抗震设计水平具有重要意义。

地震动相干效应指的是地震波在传播过程中,当传播路径上存在某种变化时,会出现波场干涉的现象。

这种干涉现象会导致地震波在某些区域出现增强或减弱的情况,从而对建筑物、地下结构和土壤产生不同程度的影响。

地震动相干效应的产生与地震波的频率、传播路径的变化以及地下介质的非均匀性有关。

地震动相干效应与地震波的频率密切相关。

地震波的频率越高,其相干效应越明显。

这是因为高频地震波在传播过程中受到的衰减相对较小,能够在较远的地方保持一定的能量。

而低频地震波由于衰减较大,传播距离较短,因此其相干效应相对较弱。

这一点在地震监测和抗震设计中需要特别注意。

地震动相干效应还与传播路径的变化密切相关。

当地震波传播路径上存在多种地下结构或介质的变化时,会引起地震波的反射、折射和散射,从而导致相干效应的产生。

例如,当地震波从固体地壳传播到水体中时,会发生反射和折射,导致水中的地震波增强。

当地震波从软弱土层传播到坚硬岩石中时,也会发生反射和折射,导致岩石中的地震波增强。

这些相干效应的存在对于建筑物的抗震设计和土壤的工程处理具有重要的指导意义。

地震动相干效应还与地下介质的非均匀性密切相关。

地下介质的非均匀性是指地下结构和土壤的物理性质在空间上存在差异。

这种差异会导致地震波在传播过程中发生散射和衍射,从而产生相干效应。

例如,当地震波传播到土壤中存在多个不同固有频率的层状介质时,会发生地震波的频散和多径传播,导致地震动相干效应的产生。

这对于地震监测和抗震设计来说,是一个重要的考虑因素。

地震动相干效应是地震中的一个重要现象,它与地震波的频率、传播路径的变化以及地下介质的非均匀性密切相关。

相干体技术相干体技术由相干技术公司(CTC )和Amoco 公司发明,1997年获美国专利,名称为“信号处理和勘探的方法”。

该技术被称为是近几十年来三维地震解释方面的最重要的突破。

与原来揭示地下异常体的方法相比,相干体技术更能清楚地识别断层和地层特征。

相干体技术的特有算法是通过三维数据体来比较局部地震波形的相似性。

相干值较低的点与地质不连续性如断层和地层、特殊岩性体边界密切相关。

对相干数据体作水平切片图,可揭示断层、岩性体边缘、不整合等地质现象,为油藏描述提供识别油藏特征的有利证据。

计算地震相干数据体的目的主要是对地震数据进行求同存异,以突出那些不相干的数据。

通过计算纵向和横向上局部的波形相似性,可惟得到三维地震相关性的估计值。

在出现断层、地层岩性突变、特殊地质体的小范围内,地震道之间的波形特征发生变化,进而导致局部的道与道之间相关性的突变。

沿某一线时间切片计算各个网格点上的相关值,就能得到沿着断层的低相关值的轮廓,对一系列时间切片重复这一过程,这些低相关值的轮廓就成为断面。

同理,地层边界、特殊岩性体的不连续性也产生类似的低相关值的轮廓。

通过三维相关属性体的提取[14],就可以把三维反射振幅数据体转换成三维相似系数或相关值的数据体。

设多道地震记录为Xj (n ),j=1,2,…M ,n=1,2,…N 。

为考察此M 道地震记录的相似性,假设有一标准道X (n ),将各道与其比较,使这M 道与标准道的误差能量达到最小。

()()[]∑∑-===M j Nn j n X n X Q 112(2-1)令()0=∂∂l X Q;l =1,2…N (2-2) 推导整理得 ()()∑==Mj j l X M l X 11, l =1,2…N (2-3)即标准道 (n )为原始M 道地震记录的算术平均。

而M 道与标准道的误差能量为()()[]()()()()[]∑∑+-=∑∑-=====M j Nn j j M j Nn j n X n X n X n X n X n X Q 11221122()()∑∑∑-====M j N n Nn jn X M n X 11212(2-4)此误差能量Q 与M 道地震记录总能量之比为()()()()()()∑∑∑-=∑∑∑∑∑-=∑∑==========M j Nn j Nn M j Nn j M j N n Nn jM j Nn j n X n X M n X n X M n X n X Q 11221112112121121 (2-5)称为M 道地震记录的相对误差能量。

地震学中的地震波传播特性研究及地震相干性分析地震波传播是地震学研究的重要课题之一,它是分析地震波在地壳内传输规律的基础。

在地震波传播的过程中,地震波的传播方向,速度,反射、折射和衍射等特性均会发生变化,学科专家于是开始对地震波的传播特性展开深入研究,以期更好地理解地震波的运行轨迹和性质。

一、地震波的种类地震波包括纵波、横波、面波,它们的传播速度不同,相互之间都有独特的传播特性。

纵波是指地震波在质量点的方式下沿着原先方向传播时,所产生的沿这个方向变化的密度和压力。

它的传播速度较快,通常情况下比横波速度快2/3。

横波是指地震波在质量点的方式下垂直原先方向传播时所产生的垂直地面方向上的位移和速度分量。

面波是指地震波向所有方向进行传播时所产生的波形传播形式,它的传播速度介于纵波和横波之间。

面波又分为Rayleigh波和Love波。

Rayleigh波是一种慢而有折射性的表面波,产生于介质两层界面。

Love波是纵波和横波结合的表面波,它的传播范围较窄,但具有高度的敏感度,可用来探测岩层性质和地形。

在地震波传播的过程中,会发生各种复杂的相互作用,这也是地震学家研究的重点之一。

二、地震波传播特性地震波在传播途中也会遵循物理波的基本规律,如:反射、折射、衍射等。

另外,地震波也与媒介、介质特性、岩石类型等因素的相关性也十分重要。

在地震波传导中,波的传递方向其实就是波前方向,它也受到介质的影响。

对于地震波传播的解释,有一个理论模型常被科学家所广泛应用:赫敏岿克—库姆雷斯克(Huygen-Kirchhoff)原理。

该模型可以用来展示指定波源所产生的波的种类、特性以及波阵面的形成过程。

此外,在地震波传播模型中,不同种类的地震波会相互作用并形成更加复杂的波形变化,这就为研究地震波传播特性提供了多些性质的特征描述。

三、地震相干性分析地震相干性是指地震波传导途中的振动相位一致性的特性。

地震相干性分析是基于地震波形的频率成分而进行的,而在地震波传播历程中,频率成分的差别容易引起相干性的变化。

地震动相干效应地震是地球上常见的自然灾害,给人们带来了巨大的破坏和伤害。

当地震发生时,地表会遭受强烈的震动,这种地震动会向周围传播,并引发一系列与地震有关的现象和效应。

其中之一就是地震动相干效应。

地震动相干效应涉及到地震波传播过程中的相干特性。

简单来说,相干效应是指在地球内部传播的地震波中,不同频率的波动之间存在一定的相互关系。

这种相干性会在波传播过程中导致能量的重新分布和波形的变形,进而影响到地震动对建筑物、土壤和其他地质结构的作用。

地震动相干效应是地震工程中的一个重要问题,不仅对建筑物的抗震设计和结构分析起着重要的指导作用,也为地震预测和震源机制研究提供了有力的支持。

下面将从地震动的相干性、相干效应的影响以及相干效应的调查研究等方面展开论述。

一、地震动的相干性地震动的相干性是指地震波在传播过程中的波动特性在时间和空间上的相关性。

具体来说,地震动的相干性包括相位和振幅两个方面。

1. 相位:地震波的相位是指波形起伏变化的时间和空间分布规律。

当地震波到达某一点时,不同频率的波动相位可能存在相位差,即波峰和波谷的到达时间不同。

相位差的存在会导致地震波的波形变形,从而引起地震动相干效应。

2. 振幅:地震波的振幅是指波动的强度和能量大小。

在地震波传播过程中,振幅会发生衰减和增强,这与不同频率的波动在传播过程中的能量耗散和聚集有关。

振幅的变化也会影响到地震动的相干性,进而对结构的抗震性能造成影响。

二、相干效应的影响地震动相干效应对建筑物和土壤的震动响应产生重要影响。

具体表现在以下几个方面:1. 频率分布:地震动相干效应会导致不同频率的地震波在传播过程中相互干涉,使得地震动的频谱特性发生变化。

高频地震波的振动容易引起建筑物的共振,而低频地震波的振动对土壤的动力特性具有重要影响。

2. 地基响应:相干效应还会对土壤的动力特性产生影响。

地表地震动的振动会传递到地下,这就需要考虑地下不同层次的相互关系。

相干效应会使得地下不同层次的波动相互作用,影响到地基的响应特性。