近代几次资本主义经济危机

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:3

收集历史的和现实的事实说明,经济危机是资本主义基本矛盾的集中体现。

经济危机是从资本主义基本矛盾中产生的,只要资本主义制度存在,危机就是不可避免的。

从资本主义发展的历史看,自1825年英国开始出现第一次周期性普遍的生产过剩危机以来,每隔一定期间就要发生一次。

以20世纪发生的经济危机为例,在1900年危机之后,又发生了1907年、1914年、1921年、1929~1933年和 1937~1938年的经济危机。

第二次世界大战后,各主要资本主义国家又发生了次数不等的经济危机。

到目前为止,就几个主要资本主义国家看,发生经济危机的次数是:美国7次(1948~1949、1953~1954、1957~1958、1960~1961、1969~1970、1973~1975、 1980~1982)日本7次(1954、1957~1958、1962、1965、1970~1971、1973~1975、1981)联邦德国 7次(1952、1958、1961、1966~1967、1971、1974~1975、1980~1982)法国 5次(1952~1953、1958~1959、1964~1965、1974~1975、1980~1982)英国7次(1951~1952、 1957~1958、1961~1962、1966、1971~1972、1973~1975、1979~1982)属于世界性经济危机的只有三次,即1957~1958年,1973~1975年和1980~1982年的经济危机,因为只有这三次危机表现了明显的国际同期性。

在上述各次危机中,最严重的一次是战前1929~1933年的大危机,这次危机震撼了整个资本主义世界,波及所有的殖民地、半殖民地国家,被称为“三十年代的大危机”。

它是在第一次世界大战和俄国十月革命后帝国主义时期资本主义世界体系各种矛盾激化的条件下发生的。

危机长达4年之久,生产下降和失业增长都达到了空前猛烈的程度。

经济危机是指资本主义生产过程中出现的周期性生产过剩。

具体表现为产品大量积压,企业纷纷倒闭,生产大幅度下降,失业人数剧增,信用关系严重破坏,整个社会经济生活陷于混乱和瘫痪。

1900~2008年全球发生较严重的经济危机20多次,其中最典型的经济危机有三次:1929年金融危机、1987年滞胀危机、2008年美国次贷危机。

下面分别介绍其成因及解决方案:(一)1929年金融危机:本次金融危机习惯上被叫做世界经济大危机,是1929~1933年间在主要资本主义发达国家发生的、迄今涉及范围最广、持续时间最长、破坏性最大的一次世界性生产过剩危机。

一战以后,世界资本主义经济曾经历了20世纪20年代相对稳定的发展时期,但随着各国进行大规模的固定资本更新以及开展“产业合理化”运动,生产迅速扩大,而劳动人民有支付能力的需求却在相对缩小,资本主义社会的基本矛盾日益尖锐。

由于市场调节的滞后性,使经营者忽视市场需求,而盲目扩大投资,造成生产过剩投资过度需求不足,造成生产过剩,从而影响了市场供求关系。

首先在美国爆发,并迅速波及资本主义世界。

这次危机历时近五年,其间资本主义各国工业生产急剧下降,各国企业大批破产,失业人数激增,失业率高达30%以上。

同时国际贸易严重萎缩,各国相继发生了深刻的货币信用危机,货币纷纷贬值,资本主义国际金融陷入混乱之中。

应对政策措施:英美法等国主要采取加强国家干预政策;德国日本主要采取军事化政策,实施对外侵略。

其中最为出色的是美国的罗斯福新政。

首先从金融方面开始,1发行货币,授权复兴金融公司用购买银行优先股票的办法给它们提供流动资金。

2为了恢复群众对银行的信任,它规定由财政部整顿银行,并监督银行的重新开业等。

罗斯福政府维护并加强了美国金融资本的私人所有制,也加强了国家对金融制度的管理与控制。

在农业方面采取一系列奖励措施,提高了农民的购买力。

政府投资兴办公共工程,吸收大量劳动力,解决失业人员就业问题,并对失业人员进行救济。

资本主义危机的实例

资本主义危机是指由于生产和消费的矛盾以及其他因素,导致整个经济系统失衡,出现经济危机和金融危机。

以下是一些资本主义危机的实例:

1. 2008年全球金融危机:由于美国房价泡沫的破灭和次贷危机等原因,全球范围内的金融市场出现了大规模的动荡和波动,导致了全球的经济危机。

2. 日本1980年代泡沫经济崩溃:1980年代,日本经济出现了快速增长,但是由于信贷泛滥,导致了房地产和股票市场出现了泡沫,最终在1990年代初破裂,引发了长期经济衰退。

3. 1929年的美国股市崩盘:1920年代,美国股市出现了爆发式的增长,但是由于贸易保护和财政政策的问题,整个市场在1929年崩溃,最终引发了大萧条。

这些实例表明,资本主义经济系统存在固有的不稳定性,需要政府和金融机构采取有效的措施来维持稳定,以防止出现经济危机和金融危机。

二战后的五次经济危机在自由竞争阶段,主要资本主义国家的经济危机大体上是十年左右爆发一次;20世纪进入垄断资本主义后,直到第二次世界大战以前,经济危机每隔七八年爆发一次;战后差不多四五年就爆发一次。

二战后第一次世界经济危机(957-1958)从1955年到1957年,美国的投资增长率超过10%,被认为是战后美国经济最繁荣的时期。

但是,由于美国的工资和汇率较高,国际竞争力相对下降,美国的投资最容易出现过剩。

1957年3月起至1958年4月,美国经济落入危机,商品滞销,库存增长,工业生产下降13.5%,失业率上升到7.3%,是危机前的1倍。

与战前危机不同的是,这次危机并未导致物价下跌,相反,危机期间美国消费者物价指数上涨了4.2%,生产者价格指数上涨了2.2%。

因此,危机并没有增强美国的出口竞争力,相反,出口竞争力进一步削弱。

1958年美国出口总值下降了14.3%,贸易顺差从1957年的65.1亿美元减少到35.7亿美元。

与此同时,美国资本输出和海外军事开支不断增加,国际收支第一次出现33.5亿美元的逆差。

这样,美国的危机持续时间延长了。

危机迅速波及加拿大、日本及西欧各国。

由于日本对美出口依赖程度高,日本的危机深度和持续时间仅次于美国。

日本危机持续13个月,工业生产下降10.4%。

英国(忽略加拿大,因加拿大不是一个独立的工业强国)紧随其后,危机持续13个月,工业生产下降3.7%。

而西德的危机持续时间却只有4个月,工业生产下降仅为1.4%。

由此可见,虽然美国仍然是世界经济的龙头,也是世界经济危机的震中和首发地,但是美国经济地位已经明显下降,不足以向外转嫁危机,因此不能最先摆脱危机。

相反,西德经济却具备了向外转嫁危机的能力,成为摆脱危机的领头羊。

二战后第二次世界经济危机(1973-1975)1973年12月,一场二战后规模最大、程度最深的世界经济危机爆发了。

触发这场危机的是石油涨价。

美国的危机从1973年12月持续到1975年5月,GNP下降了5.7%,工业生产下降了5.1%,其中建筑、汽车、钢铁三大支柱产业受打击尤为严重。

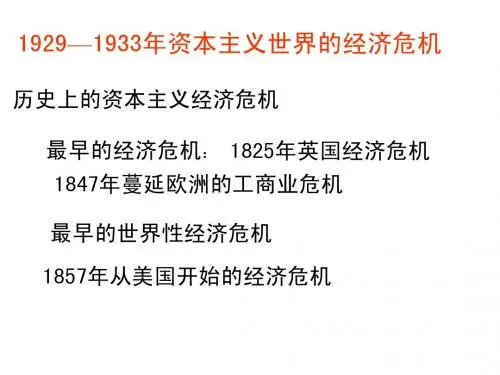

1929年~1933年资本主义世界的经济危机一、经济危机(一)原因1、根本:资本主义制度的根本矛盾(生产社会化和生产资料资本主义私人占有的矛盾)2、具体:分期付款和银行信贷,刺激了市场的虚假繁荣,供需矛盾日益尖锐3、直接:金融市场由于股价哄抬不稳定(二)爆发:1929年10月,华尔街股价狂跌(三)表现1、银行倒闭2、工商企业大量破产,市场萧条,生产锐减3、失业人数激增,人民生活水平下降4、农产品价格下跌,农民收入减少,濒于破产(四)特征:范围特别广、持续时间特别长、破坏性特别大(五)影响:1、加深资本主义国家社会危机(1)政府丑闻不断(2)游行罢工不断(3)法西斯主义横行2、加剧世界局势的紧张(1)主要资本主义国家加强政府对经济干预,设置关税壁垒(2)加紧殖民掠夺二、罗斯福新政(一)背景1、经济危机日益严重2、胡佛政府无力挽救经济3、国内民众要求改革4、1933年罗斯福就任美国第32任总统(二)目的1、根本:巩固、维护资本主义制度2、直接:摆脱困境,实现经济复兴(三)理论基础:凯恩斯主义(四)措施1、整顿财政金融体系(1)下令银行暂时停业修顿,恢复信用(2)实行美元贬值,刺激出口2、加强对工业的计划指导(1)通过工业复兴法(2)要求各行业制定公平经营章程,规定生产规模、工资标准等,防止盲目竞争导致生产过剩3、调整农业政策(1)鼓励农民调整生产结构(2)稳定农产品价格(3)改善农业生产环境4、推行“以工代赈”:兴办公共工程,增加就业,刺激消费和生产,稳定社会秩序(五)本质:对资本主义制度及其生产关系的局部调整(六)影响1、一定程度上减轻了经济危机对美国经济的破坏,促进了社会生产力的回复2、缓和了社会矛盾,避免美国走上法西斯道路,巩固了资本主义统治3、开创了国家垄断资本主义的新模式三、德国法西斯专政的建立(一)背景1、经济危机使德国经济遭受重创2、德国统治阶级日益倾向于建立一个独裁政府3、纳粹党利用混乱局势(二)对内——掌权1、1932年,国会选举,纳粹党成为国会第一大党2、1933年,希特勒出任德国总理,纳粹党掌握国家政权,标志着世界大战的欧洲策源地的形成3、制造国会纵火案4、1934年,希特勒成为德国国家元首,加强法西斯独裁统治(三)对外—备战1、1933年,推出国联2、1935年,公开撕毁《凡》,扩充陆军,重建空军,建造军舰3、1936年,进一步践踏《凡》,开进莱茵非军事区4、实行国民经济军事化四、日本法西斯专政的建立(一)背景1、经济危机打击2、阶级矛盾尖锐(二)特点:以军部为核心(三)进程1、1931年发动“九一八”事变2、1936年,“二二六”事变,军部势力大增3、1936年,广田弘毅上台组阁,建立军事法西斯专政,标志着世界大战的亚洲策源地的形成。

第七章资本主义世界经济危机两个战争策源地的形成1929—1933年,资本主义世界爆发了空前严重的经济危机。

在经济危机的打击下,资本主义国家发生了严重的社会危机。

美国通过实施罗斯福“新政”,逐步渡过了这次危机。

德国和日本则建立了法西斯独裁统治,对外侵略扩张,成为欧洲和亚洲的战争策源地。

第一节1929—1933年资本主义世界经济危机1929—1933年的经济危机席卷了整个资本主义世界,对社会经济秩序造成猛烈冲击。

经济危机引发了资本主义世界的政治危机。

一、经济危机产生的原因生产社会化和生产资料私人占有这一资本主义社会的基本矛盾,是造成这场危机的根本原因。

同时,“一战”后资本主义世界经济秩序的不合理以及美国战后经济结构的严重失衡,对经济危机的爆发也产生了重要影响。

首先,第一次世界大战破坏了原有的经济秩序,战后重建的资本主义世界经济秩序存在严重的不平等现象。

美国战后成为资本主义世界最大的债权国,其黄金储备占世界总储备的一半,纽约开始取代伦敦成为世界金融中心。

作为世界金融霸主,美国还在海外、特别是在欧洲大量投资,世界经济特别是欧洲经济严重依赖美国金融,使得债务国经济受制于美国。

美国的对欧金融政策,与战债挂钩。

如果欧洲国家不归还战债,就不能从美国借债。

欧洲国家因无力偿还战债而得不到美国的大额借款,从而影响本国生产的恢复,导致出口减少,外汇匮乏,不得不减少从美国进口商品,特别是农产品。

这使得美国的海外市场急剧缩小,出现了生产“过剩”危机。

其次,美国的经济结构严重不平衡。

20年代美国工农业发展不平衡,工业各部门之间发展也不平衡。

汽车、电力、电气等新兴产业迅速发展;纺织、煤矿、造船等行业长期萧条;农产品价格下降,农业长期不景气。

再次,社会财富分配严重不公也是导致经济危机的重要原因。

1920—1929年,美国的工业生产率增长了55%,而工人工资只增长了2%,农业工人的工资更低,还不到非农业工人工资的40%。

即使在较为繁荣的1921—1929年,美国的失业工人平均每年也达220万左右。

资本主义工业从1825年英国爆发普遍生产过剩危机后,开始了其现代生活的周期循环。

英国是当时世界上最先进行产业革命的国家,也是世界上率先实现资本主义工业化的国家。

而美国产业革命的起点始于19世纪20年代,较英国晚了半个多世纪。

1865年美国南北战争结束后,废除了奴隶制,扫除了阻碍其资本主义发展的各种障碍,经济取得了突破性的进展,并于19世纪70年代赶上了英国。

因此,若从历史的角度对美国经济周期发展的进程来进行系统的研究和考察,不仅能揭示出美国经济周期本身的特点,也能展现出美国经济周期运动在资本主义世界经济周期发展的总进程中所占的地位。

美国自1783年取得了对英国独立战争胜利后,先后分别于1825年、1837年、1847年、1857年、1866年、1873年、1882年、1890年、1900年、1907年、1920-21年、1929-33年、1937-38年、1948-49年、1957-58年、1969-70年、1974-75年、1980-82年、1990-91年多次发生过经济危机。

通过对上述历次美国经济周期以及世界经济周期进行研究,我们发现,1857年和1929-33年美国也是世界性的经济危机,是世界上历次经济危机中最重要的,它们对分析和预测未来的经济周期和经济危机帮助很大1、1857年经济危机1857年经济危机在资本主义历史上是第一次具有世界性特点的普遍生产过剩危机。

这次危机也是第一次在美国、而不是在英国开始的危机。

由于英国对美国铁路建设进行了大量的投资,故美国铁路投机的破产对英国也造成了很大的震动。

1847年经济危机结束后,从1850年开始的周期性高涨的最重要的特点是世界贸易急剧的扩大,19世纪50年代世界贸易的年平均增长额比前20年提高了2倍。

机器工业的发展,运输业的革命,新兴国家和新兴部门卷入国际商品流通,以及加利福尼亚和澳大利亚金矿的发现都促进了世界市场的迅速扩大。

1848年至1858年,美国建成的铁路约达33,000公里,超过了其他国家所建铁路的总和。

而英国在40年代的建设热潮中,所铺设的铁路却只有8,000公里。

美国铁路事业的蓬勃发展,按道理应会带动其冶金业的大发展,然而,实际情况却不是这样。

而且,这一时期,美国生铁产量长期停滞不前,棉纺织业的增长速度也不快。

与此同时,铁轨、生铁、机车、棉布和其他英国制成品的进口却增长得十分迅速,英国产品充斥美国市场阻碍了美国冶金业和棉纺织业等当时的重要工业部门发展。

随着危机的爆发,美国的银行、金融公司和工业企业大量倒闭。

仅1857年一年,就有近5000家企业破产。

粮食生产过剩,粮价和粮食出口下降,加上英国工业品的剧烈竞争,促使了美国经济危机的加深。

反过来,英国的经济发展也受到美国危机的打击。

由英国向之提供资金的美国银行、铁路、商业公司纷纷破产,也使英国的投资者持有的有价证券急剧贬值。

1857年秋季,美国还爆发了货币危机,整个银行系统瘫痪了,美国的货币危机在10月中旬达到了顶点,当时纽约63家银行中有62家停止了支付,贴现率竟然超过了60%,股票市场行市则下跌了20-50%,许多铁路公司的股票跌幅达到80%以上。

美国的经济危机迅速蔓延到英国和欧洲大陆,引发了一阵又一阵的破产浪潮。

1857年经济危机波及面很广,之后,爆发了美国的“南北战争”。

其后,奴隶制的消灭、宅地法的实施、重工业的发展,为美国资本主义的加速发展创造了十分有利的条件。

2、1929-1933年经济危机1914-1918年的第一次世界大战,是人类历史上的一次浩劫。

欧洲是这次战争的主战场,英、德、法、俄等帝国主义国家为争夺霸权互相拼死厮杀,元气大伤,唯独美国在战争中增强了经济实力和军事实力。

就连当时头号投资大国英国也欠美国41亿美元的债款。

美国已由战前的债务国变成资本主义世界的主要债权国和国际金融中心,同时,美国也从战前的工业大国之一跃为资本主义世界名列首位的经济大国。

1920-1921年的经济危机以后,资本主义国家进入了一个相对稳定的发展时期,其中尤以美国的经济发展速度最引人瞩目。

美国的经济高涨虽然在1924年和1927年被局部的中间性危机中断过,但到了1929年,美国的工业生产总值已比1920年提高了53%,工人的劳动生产率平均每年提高了%,工人的实际工资也有所增长。

这一时期,共和党政府执行的经济政策对垄断资本家十分有利,工商企业的税负很轻,对垄断组织的发展不加限制,反托拉斯法实际上已不执行。

这些政策,刺激了技术发明和新兴工业的发展。

20年代是美国汽车工业大发展的时期,1919年美国的汽车产量已达150多万辆,到1929年猛增到将近540万辆,平均每六人就有一辆汽车,汽车制造业已成为美国最大的工业部门,它的发展也推动了钢铁、橡胶、石油和玻璃等行业的发展,当时的钢和生铁的产量分别达到5700万吨和4300万吨,创造了历史最高水平。

其他如电气业、建筑业、化学工业和公用事业等部门也发展得十分迅速。

家用电气产品总值在1921年还只有1060万美元,到1929年已增至亿美元。

在战争期间,民用建筑几乎停止,住房十分紧张,房租高昂;战后大兴土木,每年建筑费用均超过70亿美元,1926年的建筑费用甚至高达110亿美元。

从1919至1929年,汽油产量也从8600万桶激增至亿桶。

美国工业的迅猛发展,使其在资本主义世界工业生产总值中的比重由1913年的38%提高到1929年的%,其国民收入也由1921年的594亿美元增为1929年的878亿美元。

1929年,美国拥有50亿美元的黄金储备,占当时世界黄金储备总额90亿美元的一半以上。

生产的高涨刺激了其信用的膨胀。

从1923-1929年,美国有价证券的发行额达490亿美元,仅在1928和1929年间,就发行有价证券180亿美元。

证券交易所疯狂的、规模空前的投资使证券价格不断上涨。

纽约证券交易所的证券平均价格1923年初不过98美元,1929年初涨到306美元,1929年9月达到了最高峰,涨到365美元。

道·琼斯30种工业股票指数1900-1934年的市场表现当时购买证券只需要支付10%的保证金,参与证券投机的人都靠借款来购买大量的证券,2/3的证券交易是靠银行贷款进行的。

证券市场投机犹如一股潮流,成为人们的热门话题和报纸上的议论资料。

证券的投机狂热助长了繁荣的幻景。

在投机活动上,堪与证券市场等量齐观的还有狂热的房地产投机活动。

在这种活动的刺激下,房屋的建造量不断增加,这对于钢铁、木材、采矿等基本建设有关的工业部门也起到了刺激作用。

在这狂热的年代里,舆论大肆宣扬“永久繁荣”和“美国例外论”,似乎美国已超越资本主义经济周期的运行规律之外,再也不会发生以生产过剩为特征的经济危机了。

就连美国总统胡佛在其1929年4月的就职演说中,也高唱要消灭贫困。

工业的“合理化”运动和汽车、奢侈品等新工业的扩张,还使得整个“繁荣”时期中资本积聚和集中的趋势加强,中小企业和独立的小生产者、小商人普遍遭到被淘汰和被兼并的命运。

在1927年,美国全国公司中的千分之二的公司占有全国公司总收益的近70%,其余%的公司只分得剩下的一部分利润。

由此可见,美国以至于整个资本主义世界犹如被吹得过大的气球,随时有一触即爆的危险。

1929年10月,资本主义世界一场规模空前的大危机终于爆发了。

危机首先在资本主义最发达的国家--美国爆发。

美国工业生产在1929年6月达到最高峰,10月间工业生产指数开始迅速下降,市面也逐渐衰落下去。

10月20日纽约证券交易所破产,特别是23日、28日和29日连续发生大破产,有价证券的行市狂跌不已。

在惊恐不定的几天内,第一流有价证券的行市竟下跌了40-60%。

不少证券持有人迅即破产,茅盾在其小说《子夜》中所描述的资本家跳楼自杀的事情在美国频频发生。

证券交易所破产的浪涛波及到一切资本主义国家,英国、德国、法国等国的交易所也相继破产。

1929年秋季证券交易所的破产是其生产过剩危机加深的信号。

此后,资本主义国家的生产都持续下降,商业继续萎缩,失业不断增加。

直到1933年,资本主义世界才开始从危机转为萧条。

1929-1933年危机是资本主义历史上最深刻的一次危机。

工业生产下降的幅度是之前历次危机所从未有过的,国际贸易额的实际贸易量也出现历史上第一次的下降。

不仅生产下降的幅度惊人,而且,其延续时间也异常持久。

在以前的危机中,生产下降的延续时间不过几个月,而这次却是几十个月。

以美国为例,由危机时的最低点恢复到危机前水平所需的时间,煤、生铁、钢等都长达四十多个月。

因此,1929-1933年危机成为资本主义历史上时间最长的世界经济危机。

1929-1933年危机的极度深刻性和其空前持久性结合在一起,使这一次危机具有极大的破坏力,它使资本主义工商业大幅倒退,使整整几十年生产力的发展成就付之东流。

“一战”前的各次危机通常使生产水平倒退一二年,倒退四年或四年以上的情况极少。

而1929-1933年的危机却使整个资本主义世界的工业生产水平大约后退到1908-1909年。

其中美国退到1905-1906年,德国退到1896年,英国退到1897年。

这次危机不仅限于生产和商业范围,而且也扩展到银行信用系统,以及外汇和债务等领域。

生产过剩危机中商品价格下跌,使工业资本家、手工业者、农民等债务人难以支持,从而使许多公司和企业主遭到破产。

美国、德国和法国有几万个股份公司因此倒闭。

不仅资本家破产,而且实际上某些资产阶级国家也破产了。

1931年9月,英国被迫放弃金本位制,宣布英镑贬值,震动了世界各国。

英联邦以及许多同英镑联系的欧洲国家的金本位制都跟着垮台了。

1933年3月间,资本主义世界信用、货币制度崩溃的浪潮袭击了美国。

美国银行倒闭之风更加剧烈。

到1933年,美国银行共倒闭11730家,企业倒闭252000家。

1933年3月4日美国总统罗斯福在其就职之日,不得不宣布银行“休假”,随即关闭纽约金融中心,并放弃了金本位制。

1929-1933年空前深刻和空前剧烈的资本主义世界经济危机,宣告了主张“放任主义”的资本主义经济理论的失灵。

危机表明,资本主义单靠本身内在的力量已经不容易从危机中爬出来了。

于是,鼓吹通过加强“国家干预”来刺激经济和保持“充分就业”的凯恩斯主义便应运而生。

凯恩斯主义企图利用加强“国家干预”经济的人为措施来克服危机,消除失业和防止革命。