二战后资本主义经济危机

- 格式:docx

- 大小:25.73 KB

- 文档页数:8

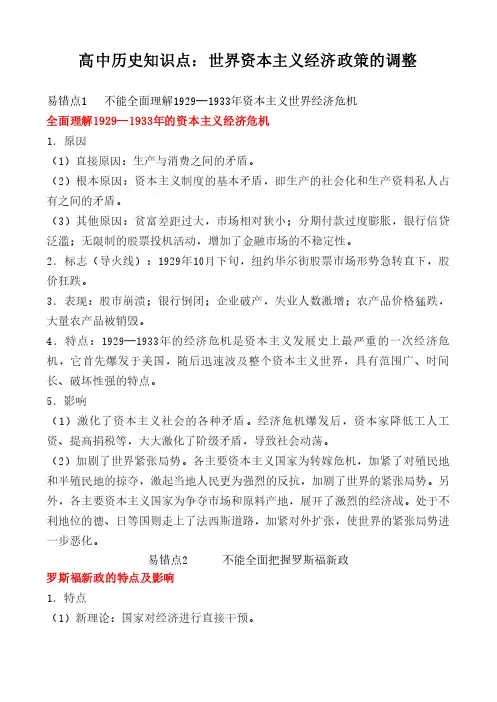

高中历史知识点:世界资本主义经济政策的调整易错点1 不能全面理解1929—1933年资本主义世界经济危机全面理解1929—1933年的资本主义经济危机1.原因(1)直接原因:生产与消费之间的矛盾。

(2)根本原因:资本主义制度的基本矛盾,即生产的社会化和生产资料私人占有之间的矛盾。

(3)其他原因:贫富差距过大,市场相对狭小;分期付款过度膨胀,银行信贷泛滥;无限制的股票投机活动,增加了金融市场的不稳定性。

2.标志(导火线):1929年10月下旬,纽约华尔街股票市场形势急转直下,股价狂跌。

3.表现:股市崩溃;银行倒闭;企业破产,失业人数激增;农产品价格猛跌,大量农产品被销毁。

4.特点:1929—1933年的经济危机是资本主义发展史上最严重的一次经济危机,它首先爆发于美国,随后迅速波及整个资本主义世界,具有范围广、时间长、破坏性强的特点。

5.影响(1)激化了资本主义社会的各种矛盾。

经济危机爆发后,资本家降低工人工资、提高捐税等,大大激化了阶级矛盾,导致社会动荡。

(2)加剧了世界紧张局势。

各主要资本主义国家为转嫁危机,加紧了对殖民地和半殖民地的掠夺,激起当地人民更为强烈的反抗,加剧了世界的紧张局势。

另外,各主要资本主义国家为争夺市场和原料产地,展开了激烈的经济战。

处于不利地位的德、日等国则走上了法西斯道路,加紧对外扩张,使世界的紧张局势进一步恶化。

易错点2 不能全面把握罗斯福新政罗斯福新政的特点及影响1.特点(1)新理论:国家对经济进行直接干预。

(2)新模式:开创了国家干预经济的国家垄断资本主义新模式。

经济运行机制调整为:市场自我调节+国家行政直接干预经济=国家垄断资本主义。

(3)新起点:新政是对生产关系进行的局部调整,使资本主义制度获得了新的生命力,成为继续发展的新起点。

(4)新制度:罗斯福新政为整个资本主义世界摸索出一条延长资本主义生命的可行途径。

2.影响(1)渡过危机:新政使美国渡过了经济大危机,促进了生产力的恢复和发展。

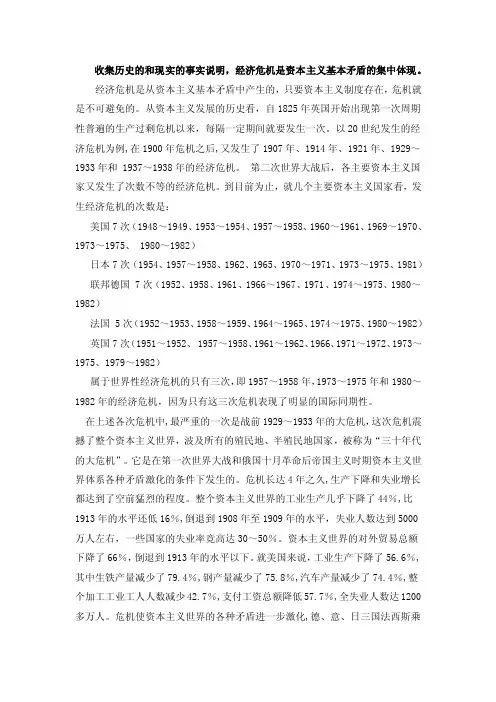

收集历史的和现实的事实说明,经济危机是资本主义基本矛盾的集中体现。

经济危机是从资本主义基本矛盾中产生的,只要资本主义制度存在,危机就是不可避免的。

从资本主义发展的历史看,自1825年英国开始出现第一次周期性普遍的生产过剩危机以来,每隔一定期间就要发生一次。

以20世纪发生的经济危机为例,在1900年危机之后,又发生了1907年、1914年、1921年、1929~1933年和 1937~1938年的经济危机。

第二次世界大战后,各主要资本主义国家又发生了次数不等的经济危机。

到目前为止,就几个主要资本主义国家看,发生经济危机的次数是:美国7次(1948~1949、1953~1954、1957~1958、1960~1961、1969~1970、1973~1975、 1980~1982)日本7次(1954、1957~1958、1962、1965、1970~1971、1973~1975、1981)联邦德国 7次(1952、1958、1961、1966~1967、1971、1974~1975、1980~1982)法国 5次(1952~1953、1958~1959、1964~1965、1974~1975、1980~1982)英国7次(1951~1952、 1957~1958、1961~1962、1966、1971~1972、1973~1975、1979~1982)属于世界性经济危机的只有三次,即1957~1958年,1973~1975年和1980~1982年的经济危机,因为只有这三次危机表现了明显的国际同期性。

在上述各次危机中,最严重的一次是战前1929~1933年的大危机,这次危机震撼了整个资本主义世界,波及所有的殖民地、半殖民地国家,被称为“三十年代的大危机”。

它是在第一次世界大战和俄国十月革命后帝国主义时期资本主义世界体系各种矛盾激化的条件下发生的。

危机长达4年之久,生产下降和失业增长都达到了空前猛烈的程度。

第二次世界大战知识整理一、1929—1933年资本主义经济危机1、社会根源:资本主义制度的基本矛盾(资本主义生产的社会化和生产资料的私人占有之间的矛盾) ,美国国内的贫富差距不断扩大2、影响:⑴激化了资本主义国家的社会矛盾⑵加剧了世界局势的紧张①激化了帝国主义国家之间的矛盾②激化了帝国主义与殖民地和半殖民地的矛盾二、德日建立法西斯专政的原因、经过1、德国法西斯专政的建立⑴原因:①历史原因:A缺乏民主传统,专制主义、军国主义势力非常强大;B掠夺性的《凡尔赛和约》,激发了其民族复仇情绪②现实原因:经济危机的打击严重,垄断资产阶级倾向于建立一个独裁的强权政府③直接原因:纳粹党打着社会主义和民族主义的招牌,进行蛊惑人心的宣传,获得人民、军队、资产阶级广泛的支持。

⑵建立:①标志:1933年希特勒出任德国总理②影响:德国走上了对内实行恐怖统治、对外积极侵略扩张的道路。

标志世界大战的欧洲策源地形成2、日本法西斯专政的建立⑴原因:①历史原因A缺乏民主传统,具有浓厚的封建性和军事性建立强权政治。

B不满华盛顿体系对其的压制②现实原因:经济危机的打击沉重(经济基础比较薄弱国内市场狭小,资源极度贫乏)阶级矛盾尖锐,引发政治危机。

③直接原因:军部法西斯势力的推动。

军部法西斯分子发动了侵略,制造了一连串暗杀事件、加强了左右政局的能力。

⑵建立:①时间:1936年。

②标志:广田弘毅上台组阁(受军部控制)③影响:推行对外扩张、对内独裁的政策世界大战的亚洲策源地形3、对比日本和德国在建立法西斯专政有何异同?⑴相同点:都利用了经济危机这一有利时机;都有军事封建性的历史传统;都对内独裁对外扩张,都有冲破凡尔赛——华盛顿体系的束缚⑵不同点:德国有一个法西斯政党——纳粹党;有一个突出的领袖——希特勒,通过国会大选的方式夺取政权。

日本既没有法西斯政党、也没有突出的领袖,而是依靠军部法西斯势力在天皇的支持下控制政权。

三、局部的反法西斯斗争⒈中国人民的抗日斗争⒉埃塞俄比亚的抗意斗争:⑴原因:意大利法西斯政权建立后,于1935年对战略地位十分重要的埃塞俄比亚发动侵略⑵时间:1935年——1936年⑶结果:意大利吞并了埃塞俄比亚⑷失败原因:①意强大装备先进,准备充分,训练有素,埃弱小埃塞俄比亚武器装备极其落后。

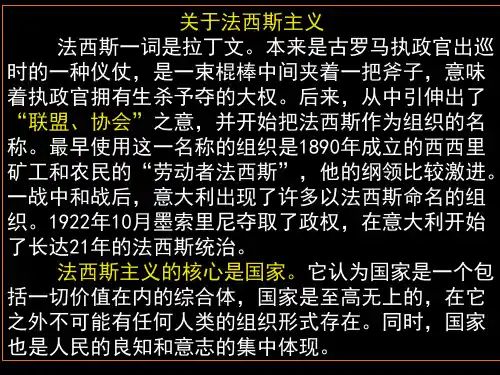

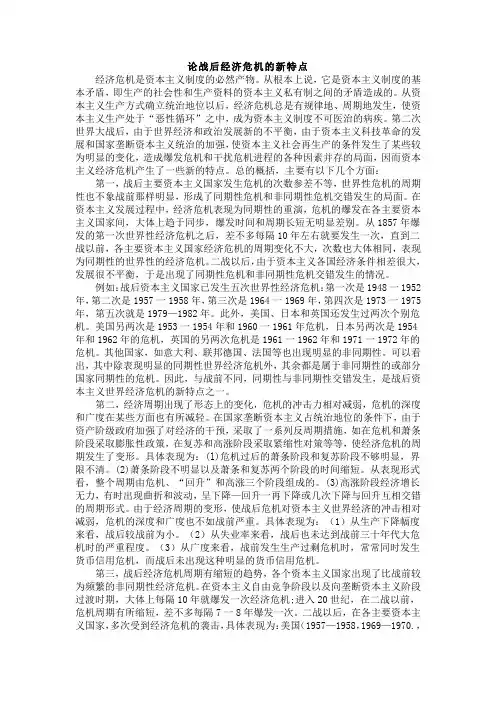

论战后经济危机的新特点经济危机是资本主义制度的必然产物。

从根本上说,它是资本主义制度的基本矛盾,即生产的社会性和生产资料的资本主义私有制之间的矛盾造成的。

从资本主义生产方式确立统治地位以后,经济危机总是有规律地、周期地发生,使资本主义生产处于“恶性循环”之中,成为资本主义制度不可医治的病疾。

第二次世界大战后,由于世界经济和政治发展新的不平衡,由于资本主义科技革命的发展和国家垄断资本主义统治的加强,使资本主义社会再生产的条件发生了某些较为明显的变化,造成爆发危机和干扰危机进程的各种因素并存的局面,因而资本主义经济危机产生了一些新的特点。

总的概括,主要有以下几个方面:第一,战后主要资本主义国家发生危机的次数参差不等,世界性危机的周期性也不象战前那样明显,形成了同期性危机和非同期性危机交错发生的局面。

在资本主义发展过程中,经济危机表现为同期性的重演,危机的爆发在各主要资本主义国家间,大体上趋于同步,爆发时间和周期长短无明显差别。

从1857年爆发的第一次世界性经济危机之后,差不多每隔10年左右就要发生一次,直到二战以前,各主要资本主义国家经济危机的周期变化不大,次数也大体相同,表现为同期性的世界性的经济危机。

二战以后,由于资本主义各国经济条件相差很大,发展很不平衡,于是出现了同期性危机和非同期性危机交错发生的情况。

例如:战后资本主义国家已发生五次世界性经济危机:第一次是1948一1952年,第二次是1957一1958年,第三次是1964一1969年,第四次是1973一1975年,第五次就是1979—1982年。

此外,美国、日本和英国还发生过两次个别危机。

美国另两次是1953一1954年和1960一1961年危机,日本另两次是1954年和1962年的危机,英国的另两次危机是1961一1962年和1971一1972年的危机。

其他国家,如意大利、联邦德国、法国等也出现明显的非同期性。

可以看出,其中除表现明显的同期性世界经济危机外,其余都是属于非同期性的或部分国家同期性的危机。

1973年世界经济危机—全面滞胀第二次世界大战后,主要资本主义国家加强对国民经济的干预,使经济迅速发展。

无限扩大的生产能力和有限的市场的矛盾,暂时缓解积累起来。

1973年中东战争期间,石油输出国的石油斗争导致西方国家发生的石油危机为其重要触发原因。

1973年11月,经济危机首先从英国开始,美、日、法等国相继卷入。

于1975年下半年渡过最低点,经济转而回升。

此次经济危机是第二次世界大战后资本主义世界的第四次经济危机,严重程度超过前三次。

其主要表现是:①工业生产普遍持续大幅度下降,整个资本主义世界工业生产下降8.1%,日本高达20.8%;②大批企业破产,股票行情大跌,美、日、西德等10国两年内资本超过百万美元的公司破产12万家以上,拥有50亿美元资产的富兰克林银行倒闭成为美国历史上最大的银行倒闭事件,股票价格下跌总额达5000亿美元;③失业人数巨增,创战后最高纪录,所有资本主义国家全失业人数1975年月平均为1448万,美国1975年5月失业率为9.2%;④物价上涨,国际贸易和国际收入逆差严重,危机期间物价指数的上升英国为43.9%,日本为32.5%,发达资本主义国家国际贸易入超达203亿美元,国际收支逆差为392亿美元。

危机过后,各国经济没有出现全面高涨,而是进入滞胀时期,经济发展速度减慢相对停滞,通货膨胀和物价上涨严重,失业率居高不下回顾三百年世界经济历史迄今为止出现的以滞胀为特征(生产停滞或缓慢发展和通货膨胀现象)的严重世界性经济分别是1973年至1975年第十八次经济危机 1979年至1982年第十九次经济危机一般来说,出现经济危机时市场需求减少,消费低迷,导致物价指数下降,CPI降低,高速通货膨胀的现象不会出现,除非某些特殊因素比如战争滥发货币等。

像这种靠年代内驱力带动的高膨胀率在繁荣期通过工资福利的提高带动的旺盛需求来消化,通胀造成的货币贬值还可以通过工资福利的提高来抵消但是危机年代里碰上高通胀的问题,情况就变得尤其恶劣,百业萧条,原料价格上升导致企业成本上升,大部分中小企业举步维艰面临停工半停工破产倒闭的危险,失业率大幅上升,工作没有保障,工资会福利会缩水减少,而且手中的钱因通胀而变得不值钱。

经济危机的表现是:大量商品卖不出去,大量生产资料被闲置,大批生产企业、商店、银行破产,大批工人失业,生产迅速下降,信用关系破坏,整个社会生活陷入混乱。

所谓当代资本主义经济危机,实际上就是二战以后的经济危机.战后资本主义世界发生过6--8次经济危机.但无论是持续时间还是危机的严重程度以及后果等,都远非战前可比.究起原因,从根本上说,还是要从资本主义基本矛盾运动来说明.资本主义基本矛盾运动具有阶段性,基本矛盾尖锐化是这个运动过程的一个阶段,一种表现形式.当基本矛盾趋于尖锐的时候,在经济领域其他重要矛盾(如生产与消费的矛盾,企业生产与社会生产的矛盾等)的交互作用下,经济危机就会暴发.具体来说,有以下原因.一是经济结构失衡引起的,即所谓结构性危机.其中产业结构失衡是集中表现.产业结构直接引发就业结构产品结构方面的矛盾,从而出现经济混乱,暴发危机.对经济结构的大规模调整,如果处理的不好,也有可能引起生产过剩的经济危机.二是生产与消费的矛盾引发的.尤其是重要生产资料长期积压严重过剩,一旦波及其他领域,有可能触发危机.三是政府宏观调控政策措施失误引起的。

政府用以宏观调控的货币政策财政政策产业政策收入政策,如使用不当,也会诱发经济危机.四是当世界经济不景气或者某一个国家某一个领域发生严重问题,可能引发地区性的经济危机乃至世界性的经济危机.。

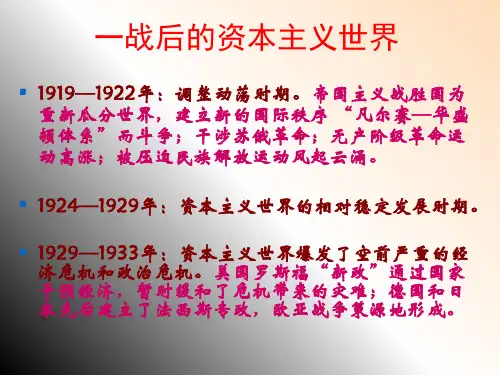

第七章资本主义世界经济危机两个战争策源地的形成1929—1933年,资本主义世界爆发了空前严重的经济危机。

在经济危机的打击下,资本主义国家发生了严重的社会危机。

美国通过实施罗斯福“新政”,逐步渡过了这次危机。

德国和日本则建立了法西斯独裁统治,对外侵略扩张,成为欧洲和亚洲的战争策源地。

第一节1929—1933年资本主义世界经济危机1929—1933年的经济危机席卷了整个资本主义世界,对社会经济秩序造成猛烈冲击。

经济危机引发了资本主义世界的政治危机。

一、经济危机产生的原因生产社会化和生产资料私人占有这一资本主义社会的基本矛盾,是造成这场危机的根本原因。

同时,“一战”后资本主义世界经济秩序的不合理以及美国战后经济结构的严重失衡,对经济危机的爆发也产生了重要影响。

首先,第一次世界大战破坏了原有的经济秩序,战后重建的资本主义世界经济秩序存在严重的不平等现象。

美国战后成为资本主义世界最大的债权国,其黄金储备占世界总储备的一半,纽约开始取代伦敦成为世界金融中心。

作为世界金融霸主,美国还在海外、特别是在欧洲大量投资,世界经济特别是欧洲经济严重依赖美国金融,使得债务国经济受制于美国。

美国的对欧金融政策,与战债挂钩。

如果欧洲国家不归还战债,就不能从美国借债。

欧洲国家因无力偿还战债而得不到美国的大额借款,从而影响本国生产的恢复,导致出口减少,外汇匮乏,不得不减少从美国进口商品,特别是农产品。

这使得美国的海外市场急剧缩小,出现了生产“过剩”危机。

其次,美国的经济结构严重不平衡。

20年代美国工农业发展不平衡,工业各部门之间发展也不平衡。

汽车、电力、电气等新兴产业迅速发展;纺织、煤矿、造船等行业长期萧条;农产品价格下降,农业长期不景气。

再次,社会财富分配严重不公也是导致经济危机的重要原因。

1920—1929年,美国的工业生产率增长了55%,而工人工资只增长了2%,农业工人的工资更低,还不到非农业工人工资的40%。

即使在较为繁荣的1921—1929年,美国的失业工人平均每年也达220万左右。

战后资本主义经济危机新特点及其形成原因周建平第二次世界大战后,由于世界经济和政治发展的新的不平衡,资本主义经济危机确实产生了一些新特点。

战后资本主义经济暂时的繁荣和不断深化的危机表明:并不是如资产阶级经济学家和工人运动中的机会主义分子所谓的马克思列宁主义的经济危机理论“过时了”,而是资产阶级的“反危机”理论和政策、措施破产了。

一、战后经济危机的新特点战后资本主义经济危机的新现象、新特点是很多的,主要有以下儿方面:第一,战后主要资本主义国家发生危机的次数参差不等,世界性危机的周期性也不象战前那样明显,但从七十年代起周期性有加强的趋势。

自从资本主义进入帝国主义阶段以来,直到第二次世界大战前夕,除了个别例外情况,各主要资本主义国家发生危机的次数是一致的。

第二次世界大战后,由于资本主义各国经济条件相差很大,发展很不平衡,于是出现了各国危机次数参差不等的新情况。

根据一般看法,战后资本主义国家已发生五次世界性经济危机:第一次是1948一1952年,第二次是1957一1958年,第三次是1964一1969年,第四次是1973一1975年,第五次就是1979年开始的、现在还在继续的危机。

此外,美国、日本和英国还发生过两次个别危机。

美国另两次是1953一1954年危机和1960一1961年危机,日本另两次是1954年和1962年的危机,英国的另两次危机是1961一1962年的危机和1971一1972年的危机,就是说它们在战后已发生过七次经济危机。

西德和意大利战后各发生过六次经济危机,其中有五次分别发生于世界性经济危机期间。

法国战后发生的经济危机次数与世界性经济危机基本一致。

即便是世界性经济危机其周期性表现得也不象战前那样明显。

例如,战后第一次发生在1948一1952年的经济危机,由于第二次世界大战对各国的影响不同,战时美国不仅没有遭到破坏,反而在战争中成了暴发户,经济实力大大膨胀起来;日本、西欧各国则受到战争的严重破坏。

因此,当美国在1948一1949年发生战后第一次经济危机时,日本和西欧各国还没有从第二次世界大战的破坏中恢复过来,不具备发生周期性危机的条件,这些国家的危机推迟到1951一1952年才发生。

又如发生于1964一1969年的经济危机,各国爆发的时间相差达五年。

法国早在1964年5月开始,日本在1965年1月,英国和西德同在1966年4月,美国迟至1969年10月才爆发。

但是,发生于1973一1975年的第四次世界性经济危机,各国发生危机时间又比较接近,再度呈现了比较明显的周期性。

西德在1973年8月爆发,法国在1974年2月爆发,日、英在1974年3月爆发,美国在1974年9月爆发。

第二,战后危机深度和广度都不如战前严重,但七十年代后皇现出深化的趋势。

从生产下降幅度来看,战后较战前为小。

以美国为例,战前的.1920年危机,工业生产下降22.了%,1929年危机下降46.1%,1937年危机下降21.了%。

战后的危机工业生产下降都没有超过20%:1948年危机时下降10.1%,1957年危机时下降13.5%,1969年危机时下降6.8%,1974年危机时下降15.3%。

从失业率来看,战后也尚未达到战前三十年代大危机时的严重程度。

在1929一1933年危机期间各国失业率一般达到15一20%,美国、德国个别年份甚至高达20一30%。

战后五十年代到六十年代下半期,主要资本主义国家的失业率都较低,如美国的失业率在5%上下。

在1973一19了5年经济危机期间,美国失业率最高达8.9%。

1975年西德为4.1%,法国4.0%,意大利5.6%,英国3.9%。

1981年,美国的失业率为7.6%,日本为2.2%,西欧较严重,生要是英国达10.5%,意大利8.9%,法国7.8%,西德4.9%。

从广度来看,战前发生生产过剩危机时,常常同时发生货币信用危机,即在生产过剩危机的同时,往往出现银根奇紧、利率猛升、信用急剧缩减、股票价格暴跌、银行挤兑和大批银行倒闭的货币信用危机。

战后尚未出现这种明显的货币信用危机。

在1973一1975年危机期间,美国和西欧曾有过几家大银行倒闭,但未酿成一次大批银行倒闭的货币信用危机。

所以,战后经济危机一般说来较战前缓和,但是有日益深化的趋势,尤其是进入七十年代以后。

从生产下降幅度看,有增大的趋势。

六十年代前,工业生产下降幅度除少数国家达10%左右外,一般不超过5%;但是在1973一1975年的危机中,各主要资本主义国家工业生产下降普遍超过了10%,其中法国、意大利和日本分别为14%、22.4%和20%。

从失业人数看,例如美国六十年代前危机中全失业人数一般在500万左右,而1973一1975年的危机中全失业人数达854万人,从1979年4月开始的这次危机失业人数更高,1982年4月全失业人数已达1,030万人。

英国失业人数在1982年已超过三十年代大危机时的失业人数。

’-第三,经济危机和通货膨胀交织在一起,使危机期间物价不仅不下跌,反而继续上无资本主义经济危机是生产过剩危机,战前危机爆发时,商品价格总要下跌,甚至大幅度下跌。

例如,1873年危机时,商品价格下跌20.2%,1882年危机时下跌20.4%,1907年危机时下跌0.8%,192。

年危机时下跌21%,1929年危机时竟下跌47%。

但是二次大战后危机期间,除四十年代的危机外,商品价格不仅不下跌,反而逐步上升。

如下表:1948一52年危机1957一58年危机1964一69年危机1973一75年危机一2.7一2.7一2.7一0.9一8.9+1.8十6。

6十6.5十2.8十8.]十15.3+32一5十11.1十43.9十19.1十24.6,曰‘叹胃了9“左一n口1几0自+一一+意大利一0.8+3一5十6.3,{煞肆黯势10一24一95.911.913一419.6国本德国国美日西英法可见,战后经济危机期间物价上涨是一个显著特点。

第四,战后经济危机周期有缩短的趋势,但也有抵销的因素,因此战后经济危机周期的特点不是“越来越短”,也不是“越来越长”,而是呈现一个缓慢而不显著的缩短的倾向。

战后资本主义世界到底发生了儿次周期性经济危机,理论界的说法不统一,有的把战后资本主义世界出现的七次“经济衰退”,说成是七次经济危机,平均四、五年左右一次,因此经济周期缩短了。

有的认为应该把“中间性危机”、“局部危机”剔除,则战后只有三次周期性危机,这样就是十年以上发生一次,周期反而延长了。

我们认为,战后从资本主义世界来看,称得上周期性的经济危机,连现在正在继续发展的这一次算在内应该是五次。

列表如下:美国}日本西德!法国{英国}意大利1948一521957一581964一691973一751979一1957一581969一701973一751979一1957一5819651973一751980一19581966一671973一751980一1958一591964一651974一751980一1957一5819661973一751979一1957一581970一7]1974一751980一由上表可见从1945年第二次世界大战结束到1982年,共计37年,一共发生了五次世界性经济危机,经历了四个经济周期,平均周期不到十年,与马克思说的十年左右相差无几。

因此,我们认为从世界性经济危机发生的次数来说,战后资本主义经济周期只是稍有缩短,而不是越来越短,也不是反而延长。

为什么战后资本主义经济周期只是稍有缩短,而不是“越来越短”呢?这是因为随着资本主义经济的发展,经济危机周期有缩短的趋势,但是,也存在相反的因素抵销这个趋势。

促使经济危机周期缩短的因素有:(1)工厂建设的时间会因技术的改进而缩短;(2)由于科技革命和国家举办科研事业推进成果的应用,将加速机器设备的无形磨损,(3)国家垄断资本主义实行加速折旧制度,缩短固定资本更新的时间,(4)投资在原有工厂的设备现代化上,使投资结构发生变化,也会缩短更新时间。

但是,战后资本主义经济发展也还存在延长固定资本更新时间的因素:(l)技术进步使工厂建设时间缩短,但科学技术的发展中,同时也出现许多大型建设项目,如大型钢铁联合企业、石油化工、大型客机、核电站等,还有大型公共工程如港口、高速公路等,建设时间较长,起着延长周期的作用;(2)需要巨额资本的厂房和设备,它的投资额与转移到产品中去的价值之间差距增大了,而且投资在直接生产部门和投资在公用事业和服务部门对市场的影响是不一样的,前者会造成生产过剩危机,后者不会直接造成生产过剩危机;(3)国家垄断资本主义的加速折旧制度,主要是鼓励新兴工业的投资,或旧工业部门的现代化,并不是对所有工业部门一律采用,而且私人垄断企业在价值形态上加速折旧,并不一定在实物形态上加速更新。

值得注意的是,资产阶级国家对某些工业部门实行国有化或国家补贴制,还阻碍了这些工业部门的设备更新。

因而,我们不能简单地以国家垄断资本主义加速折旧来说明经济周期的缩短,必须全面地分析国家垄断资本主义影响经济周期的两方面作用。

二、形成战后经济危机新特点的原因形成战后资本主义经济危机新特点的原因很多,既有生产力的因素,又有生产关系的因素,还有上层建筑的因素。

主要表现在:(一)战后出现的第三次科学技术革命是形成战后经济危机新特点的一个重要因素。

战后从五十年代开始的第三次科学技术革命,引起了原子能工业、电子计算机工业、半导体工业、宇航工业、高分子合成工业、激光工业等一系列新部门的出现和发展,使物质生产领域起了很大变化,对战后资本主义经济危机有很大影响。

第一,科学技术革命使国民经济的部门结构发生变化,传统的老工业部门如钢铁、煤炭、纺织等部门比重相对缩小,新兴工业部门的比重和作用显著增加。

在这种情况下,某些老工业部门生产大量过剩陷入危机时,新兴工业的生产仍在继续增长,这样就减少了危机期间生产下降的幅度,使经济危机的深度比战前较轻。

第二,科学技术革命促进了固定资本的大规模更新和扩大,不仅新兴工业部门的固定资本大规模扩大,而且许多老部门也大规模地采用新技术,更新机器设备。

固定资本更新是周期性经济危机的物质基础。

一方面,由于新的科学技术不断采用,实行加速固定资产折旧法,推动投资增加和生产扩大,导致了危机频繁爆发,促使周期缩短。

另一方面,在一定时期内,当危机爆发时,实力强大的垄断组织大量更新和扩大固定资本,在一定程度上又可以缓和危机或较快地渡过危机。

第三,战后科学技术革命,大大提高了劳动生产率。

劳动生产率的提高,一方面使社会生产总量、资本家获取的剩余价值以及资本积累都大大增加,这就为资本主义扩大再生产创造了必要的条件;但是,另一方面,劳动生产率提高又使资本有机构成不断提高,同样的生产规模所需要的劳动力越来越少,这就使战后失业问题越来越严重。