师说文言文知识归纳

- 格式:pptx

- 大小:210.83 KB

- 文档页数:20

《师说》文言文知识整理师说古代中国是一个崇尚文化教育的国家,而文言文是古代教育的核心内容之一。

《师说》是一部重要的文言文教材,通过对师生关系、教育方法等方面的探讨,让我们深入了解古代教育的特点和价值观。

本文将对《师说》中的一些知识进行整理,以助于我们更好地理解和学习文言文。

第一章师道尊严《师说》开篇即强调师道尊严的重要性。

在古代社会,师者地位崇高,受到全社会的尊重。

这是因为师者承载着传承文化、培育后代的重任,他们被视为道德和知识的化身。

而学子则应该尊重师道,虚心向师求教,为人师表,以充分发扬传统文化的精神。

第二章教育方法《师说》呼吁师者要运用恩威并施的方法进行教育。

传道授业解惑应注重分寸,既要给学子以恩典,又要给予适当的惩罚,以起到规范和教育的作用。

此外,师者还应以身作则,做学生的榜样,通过言传身教传授道德和知识。

第三章学生责任学生在《师说》中也有相应的责任。

他们应该以师道为重,虚心听取教诲,勤奋学习,努力自强,以充分发挥自己的潜能并为国家、社会做出贡献。

同时,学生也应该恪守道德规范,尊重师长,与同学友好相处,共同促进教育的进步。

第四章教学目标《师说》中明确了教育的目标,即培养学生的人格、道德和知识。

师者要善于发现学生的优点和潜力,引导他们培养正确的价值观和人生观。

此外,教育者还应该注重学科知识的传授,使学生能够掌握并运用所学知识,为将来的社会发展做好准备。

第五章教育的价值教育在《师说》中被赋予了深远的价值。

它被视为一种培养人的过程,通过教育,人们可以得到修身养性、明辨是非的能力,成为对社会有用之人。

同时,教育也被认为是国家富强的重要保障,只有国民素质的提高,才能推动国家的进步。

总结《师说》是一部充满智慧和教育价值的文言文著作。

通过阅读和学习该书,我们可以了解到古代教育的重要性以及教育的目标和方法。

同时,我们也能体验到古人对师生关系的尊重和教育的崇高地位。

希望我们能够从中汲取智慧和力量,推动现代教育的持续发展。

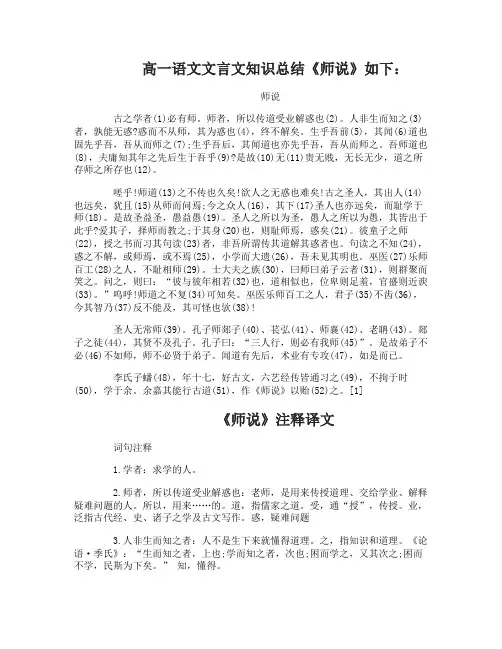

高一语文文言文知识总结《师说》如下:师说古之学者(1)必有师。

师者,所以传道受业解惑也(2)。

人非生而知之(3)者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也(4),终不解矣。

生乎吾前(5),其闻(6)道也固先乎吾,吾从而师之(7);生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也(8),夫庸知其年之先后生于吾乎(9)?是故(10)无(11)贵无贱,无长无少,道之所存师之所存也(12)。

嗟乎!师道(13)之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人(14)也远矣,犹且(15)从师而问焉;今之众人(16),其下(17)圣人也亦远矣,而耻学于师(18)。

是故圣益圣,愚益愚(19)。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身(20)也,则耻师焉,惑矣(21)。

彼童子之师(22),授之书而习其句读(23)者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知(24),惑之不解,或师焉,或不焉(25),小学而大遗(26),吾未见其明也。

巫医(27)乐师百工(28)之人,不耻相师(29)。

士大夫之族(30),曰师曰弟子云者(31),则群聚而笑之。

问之,则曰:“彼与彼年相若(32)也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀(33)。

”呜呼!师道之不复(34)可知矣。

巫医乐师百工之人,君子(35)不齿(36),今其智乃(37)反不能及,其可怪也欤(38)!圣人无常师(39)。

孔子师郯子(40)、苌弘(41)、师襄(42)、老聃(43)。

郯子之徒(44),其贤不及孔子。

孔子曰:“三人行,则必有我师(45)”。

是故弟子不必(46)不如师,师不必贤于弟子。

闻道有先后,术业有专攻(47),如是而已。

李氏子蟠(48),年十七,好古文,六艺经传皆通习之(49),不拘于时(50),学于余。

余嘉其能行古道(51),作《师说》以贻(52)之。

[1]《师说》注释译文词句注释1.学者:求学的人。

2.师者,所以传道受业解惑也:老师,是用来传授道理、交给学业、解释疑难问题的人。

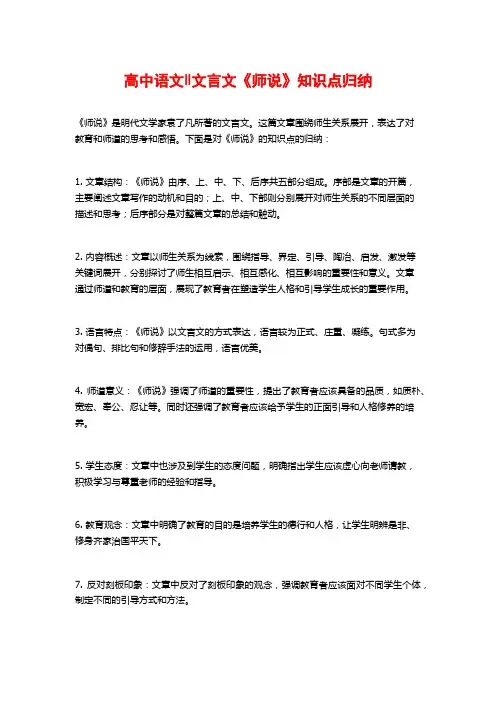

高中语文‖文言文《师说》知识点归纳《师说》是明代文学家袁了凡所著的文言文。

这篇文章围绕师生关系展开,表达了对教育和师道的思考和感悟。

下面是对《师说》的知识点的归纳:1. 文章结构:《师说》由序、上、中、下、后序共五部分组成。

序部是文章的开篇,主要阐述文章写作的动机和目的;上、中、下部则分别展开对师生关系的不同层面的描述和思考;后序部分是对整篇文章的总结和触动。

2. 内容概述:文章以师生关系为线索,围绕指导、界定、引导、陶冶、启发、激发等关键词展开,分别探讨了师生相互启示、相互感化、相互影响的重要性和意义。

文章通过师道和教育的层面,展现了教育者在塑造学生人格和引导学生成长的重要作用。

3. 语言特点:《师说》以文言文的方式表达,语言较为正式、庄重、凝练。

句式多为对偶句、排比句和修辞手法的运用,语言优美。

4. 师道意义:《师说》强调了师道的重要性,提出了教育者应该具备的品质,如质朴、宽宏、奉公、忍让等。

同时还强调了教育者应该给予学生的正面引导和人格修养的培养。

5. 学生态度:文章中也涉及到学生的态度问题,明确指出学生应该虚心向老师请教,积极学习与尊重老师的经验和指导。

6. 教育观念:文章中明确了教育的目的是培养学生的德行和人格,让学生明辨是非、修身齐家治国平天下。

7. 反对刻板印象:文章中反对了刻板印象的观念,强调教育者应该面对不同学生个体,制定不同的引导方式和方法。

8. 修身养性:文章中倡导了教育者要先修身养性,要求教育者自己具备崇高的品质和道德操守,才能对学生起到良好的示范作用。

以上仅为《师说》的部分知识点归纳,希望对你有所帮助。

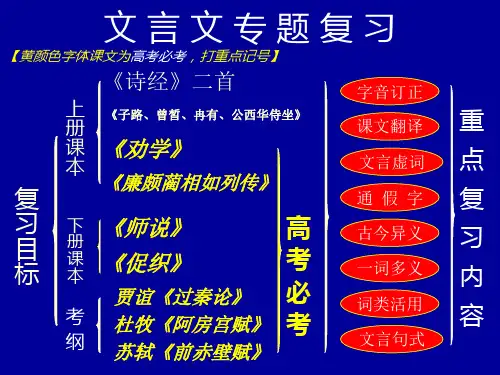

《师说》文言文知识点梳理师说》文言文知识点梳理高考语文《师说》文言文知识点梳理:一、知识点梳理1、文体知识“说”是古代用以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的文体。

既可以发表议论,也可以记事, 都是为了表明作者的见解, 说明寄寓的道理。

《文章辨体序说》:“说者,释也,解释义理而以己意述之也。

”“说”的语言通常简洁明了,寓意深刻; 写法较灵活,跟现代的杂文大体相似,通常采以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,这就是我们所说的“托物寓意”。

“说”就是“谈谈”的意思,比如“马说”从字面上可以解作“说说千里马” 或“说说千里马的问题”《爱莲说》、《马说》、《捕蛇者说》、《师说》、《黄生借书说》就属这一文体。

2、作家作品韩愈(768~824)唐代文学家、哲学家。

字退之,河南河阳人,汉族。

祖籍昌黎(今辽宁义县),自谓“郡望昌黎”,故世称“韩昌黎”。

晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。

谥号“文”,又称韩文公。

他是唐代古文运动的倡导者,主张学习先秦两汉的散文语言,破骈为散,扩大文言文的表达功能。

宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。

作品都收在《昌黎先生集》里。

3、课文解读《师说》作于唐贞元十八年(公元802年)韩愈任四门博士时,是说明教师的重要作用,从师学习的必要性以及择师的原则。

抨击当时士大夫之族耻于从师的错误观念,倡导从师而学的风气,同时,也是对那些诽谤者的一个公开答复和严正的驳斥。

本文利用正反对比、破立结合的论证方法,富有特色。

而且涉及很多重要字词及文言现象,例如“师”、“学者”、“惑”等,我们应该掌握这些词含义,夯实古文功底。

二、综合练习题(一) 给下列词注音:受业() 解惑() 愚笨() 乐师() 阿谀() 郯子() 苌弘() 师襄() 老聃() 李潘() 经传() 或不焉() 嘉() 贻() 句读() 读书() 嗟乎() 长幼()(二) 解释下列句子中词语的含义⑴【师】①古之学者必有师:()②巫医乐师百工之人:()③吾师道也:()④师道之不传也久矣:()⑤吾从而师之:()⑥则耻师:()⑦师者,所以传道受业解惑也:()⑧十年春,齐师伐我:()⑵【之】①择师而教之:()②郯子之徒:()③古之学者:()④道之所存,师之所存也()⑤句读之不知:()⑥六艺经传,皆通习之:()⑶【其】①生乎吾前,其闻道也,固先乎吾:()②惑而不从师,其为惑也,终不解矣:() ③古之圣人,其出人也远矣:() ④夫庸知其年之先后生于吾乎:() ⑤圣人之所以为圣??其皆出于此乎:() ⑥今其智乃反不能及:() ⑦其可怪也欤:()⑷【惑】①师者,所以传道受业解惑也:() ②于其身也,则耻师焉,惑矣:() ⑸【道】①师者,所以传道受业解惑也:() ②师道之不传也久矣:() ③余嘉其能行古道:() ⑹【乎】①其皆出于此乎?()②生乎吾前:() ③固先乎吾:() ⑺【于】①耻学于师:() ②其皆出于此乎?()③于其身也:()④师不必贤于弟子:()⑤不拘于时:()(三)指出下列句子中的通假字,并解释⑴师者,所以传道受业解惑也(受:通,翻译:)⑵或师焉,或不焉(不:通,翻译:)(四)指出下列词类活用现象,并解释:①吾从而师之:(活用:翻译:)②吾师道也(活用:翻译:)③其下圣人也亦远矣:(活用:翻译:)④是故圣益圣,愚益愚:(活用:翻译:)(活用:翻译:)⑤则耻师焉:(活用:翻译:)⑥小学而大遗:(活用:翻译:)⑦孔子师郯子:(活用:翻译:)(五)分别写出下列词的古今含义:①古之学者必有师学者(古义:今义:)②师者,所以传道受业解惑也。

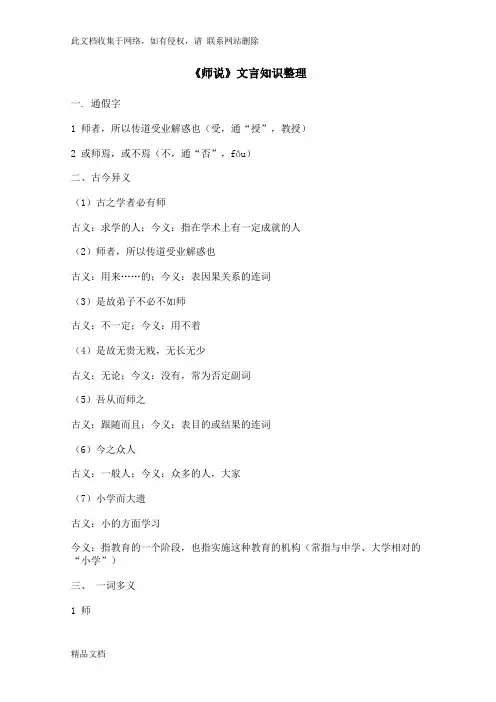

师说文言文知识点梳理师说文言文知识一、通假字1.所以传道受业解惑也受,通'授',教授。

2.或师焉,或不焉不,通'否',指不从师学习。

二、古今异义词1.古之学者必有师古:求学的人;今:有专门学问的人。

2.吾从而师之古:跟随(他)并且......;今:表因果的连词。

3.无贵无贱古:无论;今:没有。

4、今之众人古:一般人,普通人;今:许多人。

5、师道之不传也久矣古:风尚;今:道路,道德。

6、.小学而大遗古:在小的方面学习;今:指与中学、大学相对的'小学'。

7.弟子不必不如师古:不一定;今:用不着,不需要。

8.师者,所以传道授业解惑也。

古:特殊的指示代词,“所”与介词结合,相当于“用来……的”今:表因果关系的连词三、重点实词1、.传①师道之不传也久矣 (流传)②六艺经传皆通习之 (古代解释经书的著作)③师者,所以传道授业解惑也(传授)2、师①道之所存,师之所存也/古之学者必有师 (老师)②于其身也,则耻师焉(从师)③吾师道也(动词,学习)④吾从而师之 (意动用法,以……为师)(5)巫医乐师百工之人(名词,有专门技艺的人)3、从①惑而不从师(跟随)②见渔人,乃大惊,问所从来(自)四、重点虚词之课文中出现25次,它的用法如下:① 代词,有两种情况指代人或事物:择师而教之连接定语和中心词,表示统一关系,相当于“这类”、“这些” :郯子之徒 /巫医乐师百工之人②作助词,有四种情况A放在定语与中心词之间:古之学者B放在主谓之间,取消句子独立性:师道之不复,可知矣C表示宾语前置:句读之不知D在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义:六艺经传,皆通习之③以前学过的课文中还有三种情况A作代词,指代自己:将哀而生之乎B作助词表示定语后置:蚓无爪牙之利C作动词,“到”、“往”:吾欲之南海(3)其课文中出现17次,用法如下:① 代词,有四种情况A在主谓短语中作主语 :生乎吾前,其闻道也,固先乎吾(他) /惑而不从师,其为惑也,终不解矣(那些)B复指,作主语 :古之圣人,其出人也远矣(他们)C作兼语 :余嘉其能行古道(他)D作定语 :夫庸知其年之先后生于吾乎(他们的)②作语气副词,有两种情况A表猜测 :圣人之所以为圣……其皆出于此乎(大概)B表感叹 :今其智乃反不能及,其可怪也欲(多么)四、词类活用①名词作动词吾师道也(名词“师”带宾语“道”,用作动词:学习)师道之不传也久矣(名词“师”表自动:从师。

《师说》文言文知识整理《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文。

这篇文章论述了从师学习的必要性和原则,批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,表现出非凡的勇气和斗争精神,也表现出作者不顾世俗、独抒己见的精神。

以下是对《师说》一文的文言文知识整理。

一、通假字1、师者,所以传道受业解惑也“受”通“授”,传授。

2、或师焉,或不焉“不”通“否”,指不从师学习。

二、古今异义1、古之学者必有师古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

2、师者,所以传道受业解惑也古义:用来……的。

今义:表因果关系的连词。

3、吾从而师之古义:跟随并且。

今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等。

4、无贵无贱,无长无少古义:无论。

今义:没有。

5、小学而大遗古义:小的方面学习。

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。

6、今之众人古义:一般人。

今义:很多人。

三、一词多义1、师(1)古之学者必有师名词,老师。

(2)师道之不传也久矣动词,从师求学。

(3)吾从而师之名词的意动用法,以……为师。

(4)巫医乐师百工之人名词,有专门技艺的人。

2、传(1)师者,所以传道受业解惑也动词,传授。

(2)师道之不传也久矣动词,流传。

(3)六艺经传皆通习之名词,古代解释经书的著作。

3、道(1)传道受业解惑也名词,道理。

(2)师道之不传也久矣名词,风尚。

(3)道相似也名词,道德学问。

4、惑(1)惑之不解名词,疑难问题。

(2)于其身也,则耻师焉,惑矣形容词,糊涂。

5、乎(1)生乎吾前介词,在。

(2)其闻道也固先乎吾介词,比。

(3)夫庸知其年之先后生于吾乎语气助词,表反问,吗。

6、其(1)爱其子,择师而教之代词,他(她)的。

(2)其闻道也亦先乎吾代词,他。

(3)其皆出于此乎副词,表揣测,大概。

(4)其可怪也欤副词,表反问,难道。

四、词类活用1、吾师道也名词作动词,学习。

2、吾从而师之名词的意动用法,以……为师。

3、而耻学于师形容词的意动用法,以……为耻。

4、孔子师郯子名词的意动用法,以……为师。

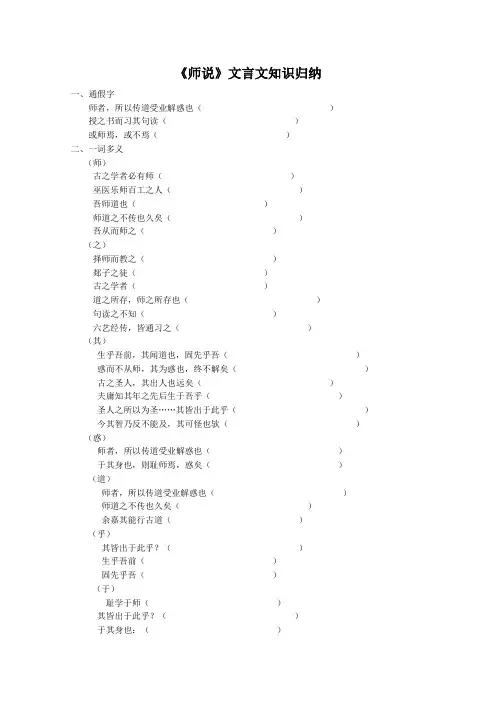

《师说》文言文知识归纳一、通假字师者,所以传道受业解惑也()授之书而习其句读()或师焉,或不焉()二、一词多义(师)古之学者必有师()巫医乐师百工之人()吾师道也()师道之不传也久矣()吾从而师之()(之)择师而教之()郯子之徒()古之学者()道之所存,师之所存也()句读之不知()六艺经传,皆通习之()(其)生乎吾前,其闻道也,固先乎吾()惑而不从师,其为惑也,终不解矣()古之圣人,其出人也远矣()夫庸知其年之先后生于吾乎()圣人之所以为圣……其皆出于此乎()今其智乃反不能及,其可怪也欤()(惑)师者,所以传道受业解惑也()于其身也,则耻师焉,惑矣()(道)师者,所以传道受业解惑也()师道之不传也久矣()余嘉其能行古道()(乎)其皆出于此乎?()生乎吾前()固先乎吾()(于)耻学于师()其皆出于此乎?()于其身也:()师不必贤于弟子()不拘于时:()三、词类活用吾师道也()吾从而师之()师者,所以传道受业解惑也()是故圣益圣,愚益愚()小学而大遗()位卑则足羞,官盛则近谀()吾未见其明也。

()四、古今异义古之学者必有师()小学而大遗()今之众人()师者,所以传道受业解惑也()吾从而师之()句读之不知()是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子()圣人无常师()师道之不传也久矣()无贵无贱()五、特殊句式句读之不知,惑之不解()不拘于时()学于余()耻学于师()师者,所以传道受业解惑也()其可怪也欤()不必贤于弟子()其为惑也,终不解矣()人非生而知之者()道之所存,师之所存也()非吾所谓传其道解其惑者也则曰()习题精选一、基础知识l.以下划横线字注音全部准确的一组是()A.郯子(tán)六艺经传(zuàn)贻(yí)B.句读(dòu)苌弘(cháng)聃(rán)C.阿谀(yú)授之书(sòu)蟠(fán)D.或不焉(fǒu)谄媚(chǎn)嗟乎(jiē)2.对以下句子中划横线的词的解释,不准确的一项为哪一项()A.作《师说》以贻之贻:赠送B.不耻相师师:老师C.师道之不传也久矣道:风尚D.其闻道也亦先乎吾闻:懂得3.以下各句中划横线的词语在文中的意义与现代汉语相同的一项为哪一项()A.古之学者必有师 B.彼与彼年相若也,道相似也C.吾从而师之 D.师不必贤于弟子4.以下各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是()5.选出与“师者,所以传道受业解惑也”句式相同的一项()A.圣人无常师 B.余嘉其能行古道。

《师说》文言知识整理一. 通假字1 师者,所以传道受业解惑也(受,通“授”,教授)2 或师焉,或不焉(不,通“否”,fǒu)二、古今异义(1)古之学者必有师古义:求学的人;今义:指在学术上有一定成就的人(2)师者,所以传道受业解惑也古义:用来……的;今义:表因果关系的连词(3)是故弟子不必不如师古义:不一定;今义:用不着(4)是故无贵无贱,无长无少古义:无论;今义:没有,常为否定副词(5)吾从而师之古义:跟随而且;今义:表目的或结果的连词(6)今之众人古义:一般人;今义:众多的人,大家(7)小学而大遗古义:小的方面学习今义:指教育的一个阶段,也指实施这种教育的机构(常指与中学、大学相对的“小学”)三、一词多义1 师① 古之学者必有师(名词,老师)② 师道之不传也久矣(动词,从师求学)③ 吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)④ 吾师道也(名词作动词,学习)2.传① 师者,所以传道受业解惑也(动词,传授)② 师道之不传也久矣(动词,流传)③ 六艺经传皆通习之(zhuàn,名词,解释经文的著作)3.道① 传道受业解惑也(名词,道理)② 师道之不传也久矣(有“风尚”的意思)③ 道相似也(名词,道德学问)4.惑① 惑之不解(名词,疑难问题)② 于其身也,则耻师焉,惑矣(形容词,糊涂)③ 惑而不从师(动词,遇到疑难问题)5. 乎(1)生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,前一个是“在”的意思;后一个是“比”,表比较)(2)夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,译为“吗”)(3)其皆出于此乎(语气助词,表揣测,译为“吗”或“吧”)(4)嗟乎!师道之不传了久矣(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”)6. 而(1)人非生而知之者(连词,表承接)(2)惑而不从师(连词,表转折)(3)吾从而师之(连词,表承接)(4) 择师而教之(连词,表承接)(5) 授之书而习其句读者(连词,表并列)(6) 小学而大遗(连词,表转折)(7) 则群聚而笑之(连词,表修饰)(8) 如是而已(与“已”连用,表陈述语气)7. 之(1)古之学者必有师(结构助词,的)(2)人非生而知之者(代词,指代知识、道理等)(3)道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子独立性)(4) 夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子独立性)(5) 师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子独立性)(6) 欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子独立性)(7) 圣人之所以为圣(代词,指代这件事)(8) 彼童子之师,授之书而习其句读者(助词,的;代词,指代童子)(9) 句读之不知,惑之不解(助词,宾语前置的标志)(10) 巫医乐师百工之人(代词,这,这一类)(11)郯子之徒(代词,这,这一类)(12)六艺经传皆通习之(音节助词,起凑足音节的作用,不译)(13)作师说以贻之(代词,他,指代李蟠)8. 其(1)其为惑也终不解矣(代词,那些,指代疑难问题)(2)其闻道也固先乎吾(代词,他,指代“生乎吾前”者)(3)夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)(4)其皆出于此乎(副词,表揣测语气,大概)(5)其可怪也欤(副词,与“也欤”配合表反问语气,相当于“这不是……吗?”)9. 于(1)夫庸知其年之先后生于吾乎(介词,比)(2)而耻学于师(介词,向)(3)于其身也(介词,对于)(4)皆出于此乎(介词,从)(5)不拘于时(介词,表被动,被)10. 也(1)师者,所以传道受业解惑也(句末语气助词,与“者”连用,表判断)(2)其闻道也固先乎吾(句中语气助词,表停顿)(3)其为惑也终不解矣(句中语气助词,表停顿)(4)其可怪也欤(句末语气助词,与“欤”连用,加强语气)四、词类活用(一)名词的活用1.名词作状语则群聚而笑之(群,表动作的情态,成群)2.名词作动词① 吾师道也(名词作动词,学习)② 其下圣人也亦远矣(名词作动词,低于)3.名词的意动用法① 吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)② 孔子师郯子(名词意动用法,以……为师)(二)形容词的活用1.形容词作名词① 小学而大遗(形容词作名词,小的方面、大的方面)② 吾未见其明也(形容词作名词,高明的地方)③ 是故圣益圣,愚益愚(形容词作名词,圣明的人、愚昧的人)④ 师者,所以传道受业解惑也(形容词作名词,疑惑的问题、糊涂的问题)⑤ 位卑则足羞,官盛则近谀(形容词作名词,卑:卑贱的人、低下的人盛:势盛位高的人)2.形容词作动词惑而不从师(形容词作动词,遇到疑难问题)3.形容词的意动用法而耻学于师(形容词的意动用法,以……为耻)(三)动词的使动用法授之书而习其句读者(习,使……学习)五、文言句式(一)判断句(1)师者,所以传道受业解惑也(……者,……也,表判断)(2)道之所存,师之所存也(……也,表判断)(3)彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也(非,表否定判断)(二)被动句不拘于时(介词“于”表被动)(三)倒装句1.介宾结构后置句(状语后置句)(1)而耻学于师(于师学,介宾短语后置)(2)师不必贤于弟子(于弟子贤,介宾短语后置)(3)不拘于时,学于余(于余学,介宾短语后置)2.宾语前置句句读之不知,惑之不解(不知句读,不解惑,宾语前置)4. 省略句(1)今其智乃反不能及(之)(省宾语)(2)吾从(之)而师之(省宾语)(3)(其,指士大夫之族)群聚而笑之(省主语)(4)(师)位卑(者)则足羞,(师)官盛(者)则近谀(省略谓语动词)5. 固定格式庸……乎:表反问,难道……吗,哪里……呢例句:夫庸知其年之先后生于吾乎。

师说文言文知识整理之常用词汇与句型文言文是中国古代的一种书面语言,其独特的词汇和语法结构常常使人难以理解。

为了帮助大家更好地理解和学习文言文,本文将整理一些常用的文言文词汇和句型,以供大家参考。

一、常用词汇1. 常用代词文言文中,常用的代词有:“吾”、“汝”、“彼”等。

例如:“吾欲学习”表示“我想学习”。

2. 常用形容词文言文中,常用的形容词有:“尊贵”、“卑微”、“忠诚”等。

例如:“贵族”表示“尊贵的人”。

3. 常用动词文言文中,常用的动词有:“行”、“止”、“立”等。

例如:“行路”表示“走路”。

4. 常用名词文言文中,常用的名词有:“人”、“物”、“天”等。

例如:“天地”表示“宇宙”。

二、常用句型1. 主谓结构文言文中,常见的主谓结构有:“吾爱国”、“汝学习”等。

该句型表示主语的动作或状态。

例如:“吾爱国”表示“我爱国”。

2. 主谓宾结构文言文中,常见的主谓宾结构有:“吾爱汝”、“彼助吾”等。

该句型表示主语的动作作用于宾语。

例如:“吾爱汝”表示“我爱你”。

3. 并列结构文言文中,常见的并列结构有:“吾与汝”、“行与止”等。

该句型表示两个相同成分并列关系。

例如:“吾与汝”表示“我和你”。

4. 状语从句结构文言文中,常见的状语从句结构有:“以...所以...”、“如何...则...”等。

该句型表示目的、原因、条件等关系。

例如:“以学习所以进步”表示“通过学习来取得进步”。

5. 强调句结构文言文中,常见的强调句结构有:“实为...”、“诚然...”等。

该句型用于强调某个事实或观点。

例如:“实为良策”表示“确实是个好策略”。

通过以上常用词汇和句型的整理,相信大家对文言文的学习会有所帮助。

当然,要真正掌握文言文,还需要多加练习和积累。

希望大家能够坚持下去,不断提高自己的文言文水平。

最后,希望本文所提供的知识对大家有所启发,如果有任何疑问或需要进一步了解的内容,请随时向老师请教。

祝大家在文言文学习的道路上取得好成绩!。

《师说》文言文知识整理[汇编]

师说是黄老的儒家思想代表作,是《论语》的续篇,重要的思想贡献者,是以师道本位的典型作品。

而且,师说以思想深刻、分析精湛而闻名于世,得到当时人们称赞。

师说反映的是儒家传统思想。

以師道和道德为基炀儒家传统,倡导修身齐家治国平天下,要求社会公平、行善必获德,主张先礼后兵、教世化民,以礼教化代替武力。

强调先礼,着重注重德,坚持道德。

师说反映的是实用派思想观点,主张修其道以立其身。

凡事实践证明,强调从实际出发,具体把握原则,居安思危。

以修其身凡事大义,与礼合而为一体。

师说重视学问教育,主张仁智的双重培育,以“不懈努力,才能见得礼贤”为准则,强调“寡学”,分别姓名,尊重父辈,崇尚“仁者爱人,智者治人”。

师说强调思考,敦促大家消除私心,坚持正道,贯彻仁智辩证,教育青年,让后辈了解正义,崇尚正确的道德和文化伦理思想。

师说的主旨是:(1)要求个人发扬仁智,修其身;(2)以言传道、修道导仁;(3)排除万难,把握礼俗之中;(4)以礼教安民,治国有法;(5)崇尚学问,实事求是;(6)敦促后辈仁道尚义。

师说文言知识归纳总结(必备3篇)师说文言知识归纳总结第1篇【师】①古之学者必有师:(名词,老师)②巫医乐师百工之人:(名词,擅长某种技术的人或者是乐师)③吾师道也:(名词做动词,学习)④师道之不传也久矣:(名词作动词,从师)⑤吾从而师之:(意动用法,以……为师)⑥则耻师:(动词拜师)⑦师者,所以传道受业解惑也:(名词老师)(者也判断句)【之】①择师而教之:(代词,指代人)②郯子之徒:(代词,这)③古之学者:(结构助词,表示修饰或领属关系,译为“的”)④道之所存,师之所存也:(结构助词,用在定语和名词性的中心语之间,相当于现代汉语的“的”。

)(不是“取消句子独立性”。

因为“取消句子独立性”的“之”是用在主谓之间的,即“之”后必是动词;而两个“所存”是“所词短语”,“所词短语”都是名词性的。

)⑤句读之不知:(宾语前置标志)⑥六艺经传,皆通习之:(代词,代指前面的“六艺经传”,译为它们。

这是宾语前置句式)⑦士大夫之族:(这些人)⑧古之圣人:(的)⑨师道之不复:(主谓间取消句子独立性,无义)⑩吾从而师之:(代词,他)师百工之人:(代词,翻译为“这些”)【其】①生乎吾前,其闻道也固先乎吾:(人称代词,他)②惑而不从师,其为惑也,终不解矣;授之书而习其句读者;非吾所谓传其道解其惑者也:(指示代词,那(些))③古之圣人,其出人也远矣:(人称代词,他们)④夫庸知其年之先后生于吾乎:(人称代词,他们的)⑤圣人之所以为圣……其皆出于此乎:(语气副词,表猜测,大概)⑥今其智乃反不能及:(人称代词,他们的)⑦其可怪也欤:(语气副词,表揣测)【惑】①师者,所以传道受业解惑也:(名词,疑难问题)②于其身也,则耻师焉,惑矣:(形容词,糊涂)【道】①师者,所以传道受业解惑也:(名词,道理)②师道之不传也久矣:(名词,风尚)③吾师道也:(名词,道理)④道相似也:(名词,道德学问)【乎】①其皆出于此乎?(语气助词,表推测,吧)②生乎吾前:(介词,表时间,在)③固先乎吾:(介词,表比较,比)【于】①耻学于师:(介词,表示处所、方向,从、向)②其皆出于此乎?(介词,表示处所、方向,从、在)③于其身也:(介词,表示对象,对,对于)④师不必贤于弟子:(介词,表示比较,比)⑤不拘于时:(介词,表示被动,受,被)【传】①所以传道、受业、解惑也:(动词,传授)②师道之不传也久矣:(动词,流传)③六艺经传:(名词,传文)【无】①孰能无惑:(没有)②是故无贵无贱,无长无少:(无论)【焉】①则耻师焉:(他们)②或师焉或不焉:(助词:不译)③犹且从师而问焉:(兼词:于之)师说是韩愈的一篇著名文章,写的是从师求学的道理。

《师说》文言文整理《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文。

这篇文章批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,强调了从师学习的重要性,表现出作者非凡的勇气和斗争精神。

以下是对《师说》的详细整理。

原文:古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

这段开篇提出了“古之学者必有师”的观点,强调了老师的重要作用,即“传道受业解惑”。

接着指出人不是生来就懂得知识和道理的,有了疑惑如果不跟从老师学习,疑惑就永远不能解决。

无论出生在自己之前还是之后,只要懂得道理比自己早,就应该向他学习,而不应考虑年龄的差异。

最后得出结论,只要有道理存在的地方,就有老师存在,进一步强调了从师的依据是“道”而非其他外在因素。

原文:嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?这里慨叹从师风尚长久不流传,要人们没有疑惑很难了。

古代的圣人超出一般人很远,尚且跟从老师请教;现在的一般人低于圣人很远,却以向老师学习为耻。

因此圣人更加圣明,愚人更加愚昧。

圣人成为圣人,愚人成为愚人的原因,大概都出于此吧。

通过古今对比,批判了当时“耻学于师”的社会风气。

原文:爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

这段指出有些人在对待孩子的教育和自身学习上的态度截然不同,爱自己的孩子,就选择老师来教导,但对于自己,却以从师学习为耻,这是很糊涂的。

那些儿童的老师,只是教孩子读书和学习断句的,不是作者所说的传授道理、解答疑惑的老师。

《师说》文言文师说知识点归纳师说知识点归纳《师说》是中国古代文言文经典之一,是汉代司马迁所著的一篇散文。

本文主要以叙述、议论和自述的形式,探讨了治学、教育和为人处世的重要问题。

以下是对《师说》中一些重要的知识点的归纳:第一,师道尊严。

《师说》中强调了对师长的尊重和崇敬。

文章中提到:“师教者严。

”这是指学生应该对待老师的教导要恭敬严肃,不可轻视和怠慢。

同时,《师说》也提到了师长应具备的责任和义务,即以身作则,言传身教,引导学生德行。

第二,尊重知识。

《师说》中明确指出:“夫积日月而欲有所长,责必以勤加焉。

”强调了学习知识需要付出勤奋努力的态度。

文章中还提到了“庸师”与“德师”的区别,强调了学生应该追求真正有学问的老师,避免对学习有害的“庸师”。

第三,勤奋笃学。

《师说》中强调了学生应该勤奋读书、努力学习的重要性。

文章中提到:“温故而知新,可以为师矣。

”这一句表达了读书勤奋、不断学习的理念。

同时,《师说》也提到了学习应该有目标和方法,需要有系统的学习计划和适合自己的学习方法。

第四,人生态度。

《师说》通过对老师和学生的关系描写,表达了对于人生和为人处世的思考。

文章中提到了“听其言而观其行”、“贼盗亡而无咎焉,可与共也”等观点,强调了诚实、正直和宽容的重要性。

同时,《师说》中还提到了“盗图书者才也”、“有过不改是君子”等观点,说明了一个人的品行和性格对于成长和发展的重要影响。

综上所述,《师说》是一篇关于教育、学习和为人处世的经典文章。

通过阅读和理解《师说》,我们可以深刻认识到师道尊严、尊重知识、勤奋笃学以及正确的人生态度对于个人成长和社会发展的影响。

希望我们能从《师说》中汲取智慧,努力成为更好的人。

师说文言文知识点梳理近年来,随着文言文的复兴,越来越多的人开始学习和研究文言文。

其中,许多人会选择阅读《师说》这本经典的文言文读物,来提高自己的文言文水平。

但是,《师说》的词汇和句式结构较为复杂,对初学者来说不太容易理解。

为了帮助大家更好地掌握《师说》中的知识点,本文将整理出常见的文言文知识点,并为大家详细讲解。

一、古汉语词汇《师说》中的古汉语词汇较多,初学者需要逐一学习,了解其含义和用法。

例如:1. 靡不有初,鲜克有终“靡”指没有,没有了;“初”指开始;“鲜”指难得;“克”指能够;“终”指结束。

这句话的意思是,任何事情都是有开始的,但很难有完美的结局。

2. 王之涣《登鹳雀楼》中的“海内存知己,天涯若比邻”“海内”指天下,全国;“知己”指好友;“天涯”指天的边缘,异乡;“比邻”指相邻。

这句话的意思是,即使好友在天涯海角,也能互相了解和相互支持。

二、文言文语法1. 主谓宾结构主谓宾结构是文言文句子中最基本的语法结构。

通常是以“所”为主语、以“之”为宾语的形式出现,例如“所行非吾意,所言非吾心”(《论语·述而》),意为行为与言辞都不是我自己的意愿和想法。

2. 状语从句状语从句是修饰主句的从句,表示方式、原因、条件等,通常结构为“以……为……”或“虽……而……”,例如“以毒攻毒”、“虽千万人吾往矣”。

3. 并列句并列句由两个以上的简单句组成,通过连词连接起来,在语法上是平行的关系,例如“一入宫门深似海,从此萧郎是路人”。

三、文言文常用句式1. 少则得,多则惑此句的意思是,少了解的人容易得到知识,而过分地追求知识却容易迷失方向。

2. 知之者不如好之者,好之者不如乐之者这句话的意思是,只是明白一件事情,没有亲身经历,效果不如喜好一件事情的人,而真正享受一件事情的人则最幸福。

四、文言文篇章结构1. 《师说》中大多数文章为议论文,通常按照“明前言,重中点,缓后事”的结构进行组织。

它们通常首先揭示主题,然后给出若干主要观点,最终总结出结论。