黄土高原窑洞民居和自然环境的关系

- 格式:doc

- 大小:255.00 KB

- 文档页数:2

浅析窑洞民居的建筑特色摘要:窑洞成为黄土高原地区居民的最佳居住建筑形式是黄土高原的自然环境和地理特征和人们的生活习惯共筑的结果。

窑洞的演变过程和类型展现了黄土高原地区居民生活习惯的演变。

从而成为了中国古代建筑中穴居建筑形式的现在遗存。

在窑洞建筑中能看到黄土高原居民豪放粗犷的性格中又充满了细腻质朴。

窑洞的实用性、坚固性和美观性非常突出的表现了窑洞民居的建筑特色。

关键词:窑洞民居;类型;特性;建筑艺术;窑洞建筑群中国古代建筑的地域特色明显,由于东西南北自然环境、气候条件、建筑材料的差异,当地居民根据这些情况,按照各自生产和生活的需要与习惯,创建了互不相同的建筑,并在长期发展中形成独特的地域特色。

作为中国民居中的一个典型代表,也是中国黄土高原地区的代表民居之一,窑洞的地域特色和其建筑艺术是十分具有代表性的。

窑洞的历史演变、窑洞的类型、窑洞的特性和建筑艺术,处处都展现着窑洞民居独特的地域特色。

本文也是想通过对窑洞民居的建筑特色的整理,让更多人了解窑洞。

1、窑洞民居的演变和类型窑洞是中国黄土高原地区的代表民居建筑之一。

黄土高原地处中国西北部,主要包括陕西、山西、甘肃、青海、宁夏、河南等省份的部分地区,面积40万平方千米,占世界黄土分布的70%,是世界最大的黄土堆积区。

这里气候干燥、降雨稀少、植被稀疏;黄土地表层疏松多孔,质地均匀,易开挖,有良好的耐久性;再加上流水侵蚀和风力吹蚀作用,呈现出千沟万壑、支离破碎的地貌。

由于这些因素,窑洞成为了黄土高原居民的最佳选择。

1.1窑洞的演变过程窑洞的历史可以追溯到原始社会的穴居时代。

说到这里,就不得不提到中国建筑的两个起源——“土”和“木”。

由于地理气候条件影响,南方地区即长江流域,气候潮湿炎热,多由平原山地和丘陵组成,人们居住首要解决通风凉爽、防潮防雨、防虫蛇。

南方居住建筑由最初的“巢居”发展到半靠山坡的房屋,最后发展为地面的“干栏式建筑”即“吊脚楼”。

南方的建筑发展最终形成了“木”的建筑风格——轻巧、精细,薄薄的墙壁、薄薄的屋顶、开场通透的门窗、高高翘起的翼角、精致细密的装饰。

用一句话总结特色民居与自然环境的关系

“民居具有空间性,是人们在适应改造大自然的漫长过程中创造出来的,与当地的环境有着千丝万缕的联系”

①黄土高原窑洞的特点:冬暖夏凉,节省建筑材料。

反映的环境:冬季寒冷,夏季高温,降水较少,黄土直立。

②北方民居的特点:屋顶较平,门窗少且小,墙较厚。

反映的环境特点:冬季寒冷,降水较少。

③新疆平顶屋的特点:屋顶平,墙厚窗小。

反映的环境特点:气候干燥,多风沙,太阳辐射强。

④蒙古包的特点:便于拆卸,架设和搬运。

反映的环境特点:冬季寒冷,草地广阔,居民以游牧生活为主。

⑤江南民居的特点:屋顶倾斜(降水较多,便于排水),门窗多且大,墙较薄,便于通风散热。

反映的环境特点:湿热的环境。

⑥云南傣族竹楼的特点:通风散热,防潮和防虫。

反应的环境特点:湿热、爬行动物、虫类多。

⑦青藏高原碉楼的特点:平顶,门窗少,墙厚。

反映的环境特点:高寒、光照强。

⑧东南亚民居的特点:屋顶倾斜,门窗多且大,多木桩支撑,且密集排列(类似于我国的吊脚楼),具有通风散热、防潮的优点。

反映的环境特点:湿热、河流密布、多沼泽。

⑨因纽特人冰屋的特点:防寒保暖,节省建筑材料。

反映的环境特点:终年寒冷的寒带环境。

2021届高三地理复习专题讲解:民居特点与自然环境的关系一、民居特点民居具有空间性,是人们在适应改造大自然的漫长过程中创造出来的,与当地的环境有着千丝万缕的联系,下面总结一些传统民居与环境的关系。

①黄土高原窑洞的特点:冬暖夏凉,节省建筑材料。

反映的环境:冬季寒冷,夏季高温,降水较少,黄土直立。

②北方民居的特点:屋顶较平,门窗少且小,墙较厚。

反映的环境特点:冬季寒冷,降水较少。

③新疆平顶屋的特点:屋顶平,墙厚窗小。

反映的环境特点:气候干燥,多风沙,太阳辐射强。

④蒙古包的特点:便于拆卸,架设和搬运。

反映的环境特点:冬季寒冷,草地广阔,居民以游牧生活为主。

⑤江南民居的特点:屋顶倾斜(降水较多,便于排水),门窗多且大,墙较薄,便于通风散热。

反映的环境特点:湿热的环境。

⑥云南傣族竹楼的特点:通风散热,防潮和防虫。

反应的环境特点:湿热、爬行动物、虫类多。

⑦青藏高原碉楼的特点:平顶,门窗少,墙厚。

反映的环境特点:高寒、光照强。

⑧东南亚民居的特点:屋顶倾斜,门窗多且大,多木桩支撑,且密集排列(类似于我国的吊脚楼),具有通风散热、防潮的优点。

反映的环境特点:湿热、河流密布、多沼泽。

⑨因纽特人冰屋的特点:防寒保暖,节省建筑材料。

反映的环境特点:终年寒冷的寒带环境。

二、跟踪训练蒙古包能满足游牧需求,尤其能够对抗草原上严峻的自然灾害,是游牧民族与自然和谐相处的绝妙体现。

下图示意蒙古包景观(左图)及蒙古包搭建过程(右图)。

据此完成下面小题。

1.决定蒙古包呈圆形的因素是A.高温B.暴雪C.酷寒D.大风2.关于蒙古包各组件的说法合理的是①所有部件组装均用铁钉固定,以保持蒙古包稳固②门口较小且离开地面,可预防雪的堆积并抵御严寒③门口朝东南,可减少冬季风影响并获取更多光照④最高点的天窗能够改善采光和通风,促进空气流通⑤门的中上部开窗户镶嵌玻璃,目的是改善采光条件A.①②③B.②③⑤C.②③④D.①④⑤3.蒙古包搭建地随着迁徙季节而调整,最合理的是A.春阳B.夏岗C.秋洼D.冬平【答案】1.D 2.C 3.B【解析】1.内蒙古高原多大风天气,同样的风力,圆形的蒙古包受力较小,结构更加稳定,D正确;内蒙古高原夏季气温相对凉爽,冬季寒冷,A错;蒙古包外形呈圆形与暴雪和酷寒等因素关系不大,BC错。

中国民居与地理环境、地方风俗的关系我国历史悠久,疆域辽阔,自然环境多种多样,社会经济环境亦不尽相同。

在漫长的历史发展过程中,逐步形成了各地不同的民居建筑形式,这种传统的民居建筑深深地打上了地理环境的烙印,生动地反映了人与自然的关系。

一、中国北方民居与地理环境中国北方黄河中上游地区窑洞式住宅较多,在陕西、甘肃、河南、山西等黄土地区,当地居民在天然土壁内开凿横洞,并常将数洞相连,在洞内加砌砖石,建造窑洞。

窑洞防火,防噪音,冬暖夏凉,节省土地,经济省工,将自然图景和生活图景有机结合,是因地制宜的完美建筑形式,渗透着人们对黄土地的热爱和眷恋。

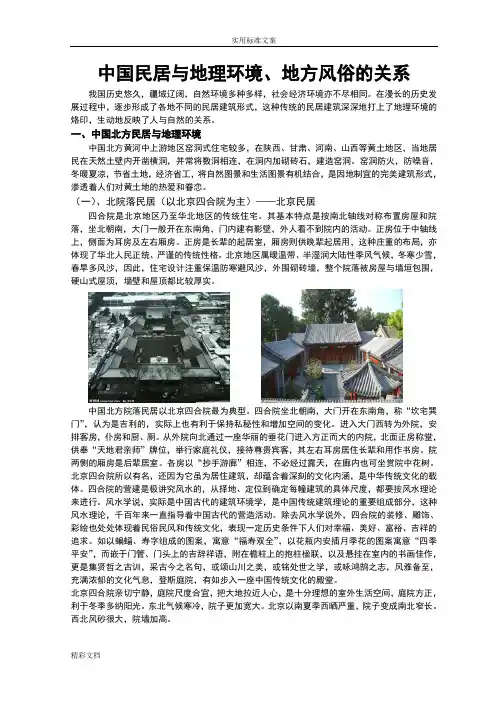

(一)、北院落民居(以北京四合院为主)——北京民居四合院是北京地区乃至华北地区的传统住宅。

其基本特点是按南北轴线对称布置房屋和院落,坐北朝南,大门一般开在东南角,门内建有影壁,外人看不到院内的活动。

正房位于中轴线上,侧面为耳房及左右厢房。

正房是长辈的起居室,厢房则供晚辈起居用,这种庄重的布局,亦体现了华北人民正统、严谨的传统性格。

北京地区属暖温带、半湿润大陆性季风气候,冬寒少雪,春旱多风沙,因此,住宅设计注重保温防寒避风沙,外围砌砖墙,整个院落被房屋与墙垣包围,硬山式屋顶,墙壁和屋顶都比较厚实。

中国北方院落民居以北京四合院最为典型。

四合院坐北朝南,大门开在东南角,称“坎宅巽门”,认为是吉利的,实际上也有利于保持私秘性和增加空间的变化。

进入大门西转为外院,安排客房,仆房和厨、厕。

从外院向北通过一座华丽的垂花门进入方正而大的内院,北面正房称堂,供奉“天地君亲师”牌位,举行家庭礼仪,接待尊贵宾客,其左右耳房居住长辈和用作书房。

院两侧的厢房是后辈居室。

各房以“抄手游廊”相连,不必经过露天,在廊内也可坐赏院中花树。

北京四合院所以有名,还因为它虽为居住建筑,却蕴含着深刻的文化内涵,是中华传统文化的载体。

四合院的营建是极讲究风水的,从择地、定位到确定每幢建筑的具体尺度,都要按风水理论来进行。

因地制宜,房屋住宅与地理环境的关系古民居与自然地理环境的关系1.窑洞:窑洞主要在黄土高原地区,黄土高原地区的年降水量少,气候比较干旱,并且该地区森林较少,盖房子缺乏木材,就地取材打窑洞可以节约木材等建筑材料,窑洞坚固耐用更有冬暖夏凉的作用。

2.四合院:四合院属于合院住宅,合院住宅中的庭院四周闭合而露天,可以营造出内部良好的小气候.一方面可以在夏天有效地遮荫纳凉,冬天又可以很好地采光保暖,抵御风沙和冬季风.露天通透的庭院既是入风口也是出风口.此外,庭院还有利于排水和收集雨水.3.土楼说明土楼建筑与自然环境的关系总结:粘重的红壤,为建造外墙提供材料;地处亚热带季风性湿润气候,降水丰沛,人字形屋顶有利于排水;地处季风气候山区,容易出现洪灾,地基高可防洪;厚实的土墙,冬暖夏凉,适应当地冬夏温差大的气候条件;山区多林木,为建造柱梁提供材料。

4.吊脚楼:吊脚楼也叫“吊楼”,为苗族(重庆、贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

这些地区夏季气候温暖湿润,降水较多,吊脚楼楼上住人,楼下架空,这种建筑通风防潮、防止野兽和毒蛇等动物侵袭;该地多山地,平地少,依山而建。

5.骑楼我国东南沿海厦门、汕头一带及台湾的骑楼,往往从二楼起向街心方向延伸到人行道,其主要目的是DA.体现当地的民族特色B.使房屋建筑有层次感,体现建筑美C.节省建筑材料D.便于行人避雨、遮阳自古以来,中国不同地区的居住者都有着共同的文化起源——中华文明。

可是不同地区的民宅却在结构与色彩上有着很大的差异,从北京的红墙黄瓦城到江南的白墙黑瓦,从西双版纳的空中竹楼到青藏高原的白色碉塔,各自形成了截然不同的风格。

这是因为中国大陆地区地域辽阔,所跨纬度较大,造成了各地区气候的差异。

气候的不同就要求人们居住的房屋有着不同的抵御不利气候条件的特性,因为在长期的发展中形成了不同的样式,也就是我们所说的结构和色彩。

谁还记得黄土地上的安乐窝——窑洞窑洞式民居是一种古老的居住方式,是由穴居演变而成的。

在中国华北和西北的黄土高原地区、黄河中游一带,存在着大量窑洞式民居。

当地的黄土覆被层深厚、地下水位很低,土质有不易崩塌、壁立不倒的特性。

人们利用这种土壤力学性能,掏挖成顶部为拱形的洞穴,上部土层的荷重沿着曲线由拱顶传至地基,不需要其他的承重结构。

窑洞式民居具有不少的优点,而且窑洞内的气候冬暖夏凉,黄土的导热系数低,隔热效应好。

据测试,陕西黄土地区地下4-5米处,冬季温度为14C-16 C,比室外高15 C。

夏季太阳晒不透窑洞顶的黄土层,室内阴凉,比室外低10 C。

建造窑洞不用梁柱不用砖,大量减少木材的耗损,可以说窑洞是紧密结合自然、依附于大地的一种居住方式。

近年提倡的生土建筑,就是源于窑洞的启示而有所改进的。

窑洞的主要类型有三种:靠山窑、地坑窑和锢窑。

接着会对这三种类型作详细介绍。

靠山窑利用山崖、黄土断层、干涸的旧河道等地面较大高差处的崖壁,向纵深掏挖的窑洞,称为靠山窑或靠崖窑。

窑洞的宽度一般为3-4米,室内高度3-4米。

洞的纵深视需要与可能而定。

顶上土层的厚度不少于3米,窑洞与窑洞之间的间距应有3米。

窑洞可以单独一间,也可以有「套窑」,即两窑之间有门洞相通。

还可以在洞壁上挖小龛,叫做「子母窑」。

在崖壁很高的地方,可以在窑顶之上隔开一定高度,再挖窑,叫做「窑上窑」,相当于楼房。

例如延安「抗战大学」的校舍就是多层的窑洞。

窑洞的内壁可以就是天然的黄土,也可以加以粉刷。

地面可以就是黄土地,也可以加以铺装。

洞口可以用土坯或砖做券口,也可以从简。

只是门窗用少许木材,可以很俭朴,也可以做出花样棂格以取得美观。

许多人家在窑洞前平地上建一两间普通房屋或锢窑,加建围墙,组成院落。

也有的住宅是底层为窑洞,上层为木构架房屋,外观做成楼房式样,只是下层的内窗显出拱券形状。

有的加上外廊,做得很华丽。

地坑窑黄土高原上,有些地方是一望无际的平原,缺少自然垂直地形开凿靠山窑。

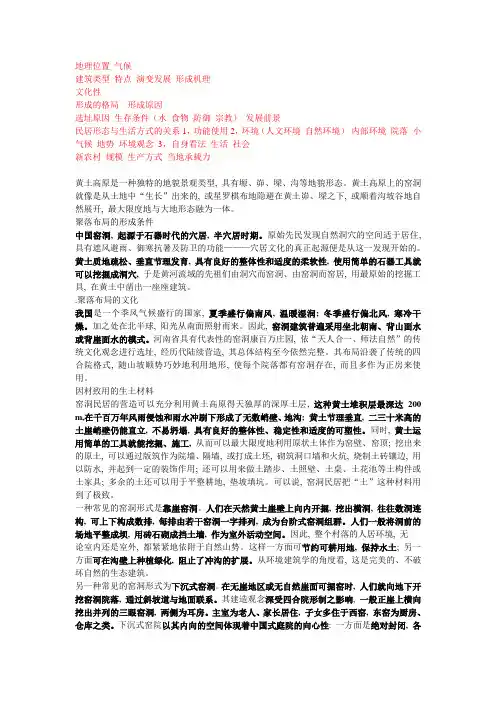

地理位置气候建筑类型特点演变发展形成机理文化性形成的格局形成原因选址原因生存条件(水食物防御宗教)发展前景民居形态与生活方式的关系1,功能使用2,环境(人文环境自然环境)内部环境院落小气候地势环境观念3,自身看法生活社会新农村规模生产方式当地承载力黄土高原是一种独特的地貌景观类型, 具有塬、峁、墚、沟等地貌形态。

黄土高原上的窑洞就像是从土地中“生长”出来的, 或星罗棋布地隐避在黄土峁、墚之下, 或顺着沟坡谷地自然展开, 最大限度地与大地形态融为一体。

聚落布局的形成条件中国窑洞, 起源于石器时代的穴居, 半穴居时期。

原始先民发现自然洞穴的空间适于居住, 具有遮风避雨、御寒抗暑及防卫的功能———穴居文化的真正起源便是从这一发现开始的。

黄土质地疏松、垂直节理发育, 具有良好的整体性和适度的柔软性, 使用简单的石器工具就可以挖掘成洞穴, 于是黄河流域的先祖们由洞穴而窑洞、由窑洞而窑居, 用最原始的挖掘工具, 在黄土中凿出一座座建筑。

.聚落布局的文化我国是一个季风气候盛行的国家, 夏季盛行偏南风, 温暖湿润; 冬季盛行偏北风, 寒冷干燥。

加之处在北半球, 阳光从南面照射而来。

因此,窑洞建筑普遍采用坐北朝南、背山面水或背崖面水的模式。

河南省具有代表性的窑洞康百万庄园, 依“天人合一、师法自然”的传统文化观念进行选址, 经历代陆续营造, 其总体结构至今依然完整。

其布局沿袭了传统的四合院格式, 随山坡顺势巧妙地利用地形, 使每个院落都有窑洞存在, 而且多作为正房来使用。

因材致用的生土材料窑洞民居的营造可以充分利用黄土高原得天独厚的深厚土层, 这种黄土堆积层最深达200 m,在千百万年风雨侵蚀和雨水冲刷下形成了无数峭壁、地沟; 黄土节理垂直, 二三十米高的土崖峭壁仍能直立, 不易坍塌, 具有良好的整体性、稳定性和适度的可塑性。

同时, 黄土运用简单的工具就能挖掘、施工, 从而可以最大限度地利用原状土体作为窑壁、窑顶; 挖出来的原土, 可以通过版筑作为院墙、隔墙, 或打成土坯, 砌筑洞口墙和火炕, 烧制土砖镶边, 用以防水, 并起到一定的装饰作用; 还可以用来做土踏步、土照壁、土桌、土花池等土构件或土家具; 多余的土还可以用于平整耕地, 垫坡填坑。

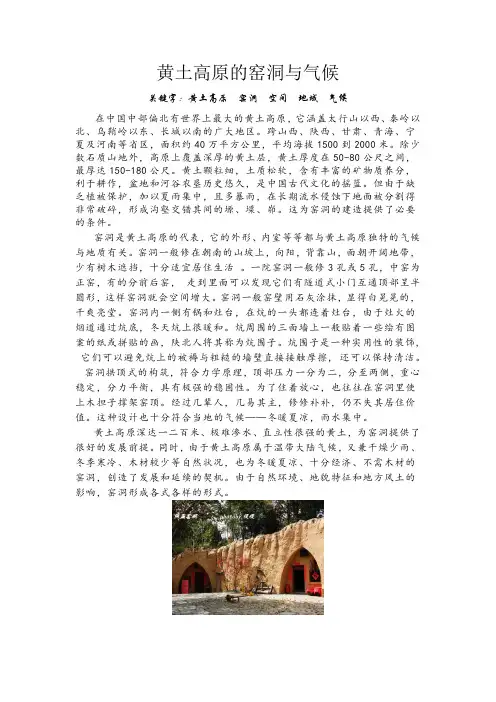

黄土高原的窑洞与气候关键字:黄土高原窑洞空间地域气候在中国中部偏北有世界上最大的黄土高原,它涵盖太行山以西、秦岭以北、乌鞘岭以东、长城以南的广大地区。

跨山西、陕西、甘肃、青海、宁夏及河南等省区,面积约40万平方公里,平均海拔1500到2000米。

除少数石质山地外,高原上覆盖深厚的黄土层,黄土厚度在50-80公尺之间,最厚达150-180公尺。

黄土颗粒细,土质松软,含有丰富的矿物质养分,利于耕作,盆地和河谷农垦历史悠久,是中国古代文化的摇篮。

但由于缺乏植被保护,加以夏雨集中,且多暴雨,在长期流水侵蚀下地面被分割得非常破碎,形成沟壑交错其间的塬、墚、峁。

这为窑洞的建造提供了必要的条件。

窑洞是黄土高原的代表,它的外形、内室等等都与黄土高原独特的气候与地质有关。

窑洞一般修在朝南的山坡上,向阳,背靠山,面朝开阔地带,少有树木遮挡,十分适宜居住生活。

一院窑洞一般修3孔或5孔,中窑为正窑,有的分前后窑,走到里面可以发现它们有隧道式小门互通顶部呈半圆形,这样窑洞就会空间增大。

窑洞一般窑壁用石灰涂抹,显得白晃晃的,干爽亮堂。

窑洞内一侧有锅和灶台,在炕的一头都连着灶台,由于灶火的烟道通过炕底,冬天炕上很暖和。

炕周围的三面墙上一般贴着一些绘有图案的纸或拼贴的画,陕北人将其称为炕围子。

炕围子是一种实用性的装饰, 它们可以避免炕上的被褥与粗糙的墙壁直接接触摩擦, 还可以保持清洁。

窑洞拱顶式的构筑,符合力学原理,顶部压力一分为二,分至两侧,重心稳定,分力平衡,具有极强的稳固性。

为了住着放心,也往往在窑洞里使上木担子撑架窑顶。

经过几辈人,几易其主,修修补补,仍不失其居住价值。

这种设计也十分符合当地的气候——冬暖夏凉,雨水集中。

黄土高原深达一二百米、极难渗水、直立性很强的黄土,为窑洞提供了很好的发展前提。

同时,由于黄土高原属于温带大陆气候,又兼干燥少雨、冬季寒冷、木材较少等自然状况,也为冬暖夏凉、十分经济、不需木材的窑洞,创造了发展和延续的契机。

探讨黄土高原窑洞与环境的关系

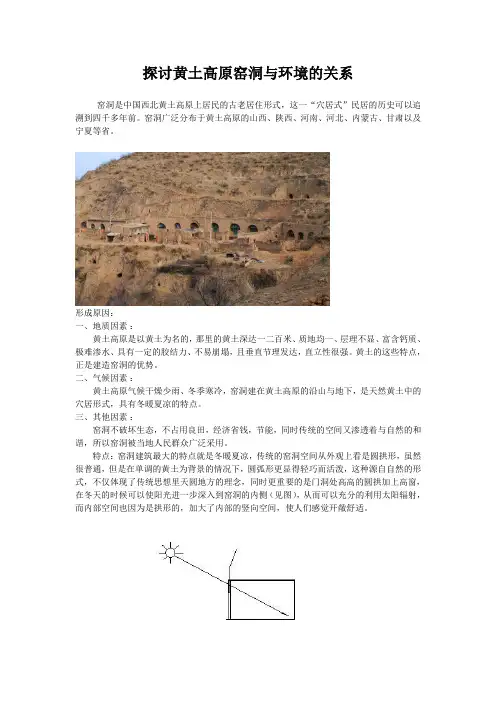

窑洞是中国西北黄土高原上居民的古老居住形式,这一“穴居式”民居的历史可以追溯到四千多年前。

窑洞广泛分布于黄土高原的山西、陕西、河南、河北、内蒙古、甘肃以及宁夏等省。

形成原因:

一、地质因素:

黄土高原是以黄土为名的,那里的黄土深达一二百米、质地均一、层理不显、富含钙质、极难渗水、具有一定的胶结力、不易崩塌,且垂直节理发达,直立性很强。

黄土的这些特点,正是建造窑洞的优势。

二、气候因素:

黄土高原气候干燥少雨、冬季寒冷,窑洞建在黄土高原的沿山与地下,是天然黄土中的穴居形式,具有冬暖夏凉的特点。

三、其他因素:

窑洞不破坏生态,不占用良田,经济省钱,节能,同时传统的空间又渗透着与自然的和谐,所以窑洞被当地人民群众广泛采用。

特点:窑洞建筑最大的特点就是冬暖夏凉,传统的窑洞空间从外观上看是圆拱形,虽然很普通,但是在单调的黄土为背景的情况下,圆弧形更显得轻巧而活泼,这种源自自然的形式,不仅体现了传统思想里天圆地方的理念,同时更重要的是门洞处高高的圆拱加上高窗,在冬天的时候可以使阳光进一步深入到窑洞的内侧(见图),从而可以充分的利用太阳辐射,而内部空间也因为是拱形的,加大了内部的竖向空间,使人们感觉开敞舒适。

黄土高原窑居建筑生态节能分析摘要:传统窑居建筑作为我国最具典型和原生态的民居形式之一,其建造技术、绿色材料、优良的热工性能等方面在生态节能方面具有较高的适应性价值和借鉴意义。

本文从围护结构入手,分析墙体结构和开窗方式,以此来研究窑居建筑的保温隔热以及采光通风情况,总结出窑居建筑内在的绿色设计与技术措施。

关键词:窑居建筑;围护结构;保温隔热;通风采光;生态节能黄土高原区域年平均温度为-3.6~14.3℃,冬季严寒、夏季暖热,温差较大,同时该地区四季干燥,降水稀少,春旱现象严重。

且由于太阳高度角较高,日照强度极高,加上干燥、风沙,呈现出实际蒸发量普遍高于实际降水量的态势。

传统窑洞民居主要集中在黄土高原地区,受到当地环境的影响,窑居建筑的营建过程因地制宜,利用独特的黄土资源,顺应地形,打造了一个“冬暖夏凉”极具特色的民居形式,其围护结构的构筑特点也决定了窑居建筑内部独特的生态环境。

一.窑居建筑类型传统窑居建筑一般可以分为三大类型:独立式窑居、靠崖式窑居和下沉式窑居。

独立式窑居又被称为“箍窑”、“四明头窑”,是指在地面平地空间上直接利用黄土、砖、石、草泥垛等天然材料砌筑的一种独立式建筑,建筑的四个方向均不依靠山体而存在,独立式窑居由于各个面都朝向室外,因此在采光通风方面相对于另外两种窑居类型较好。

靠崖式窑居是依靠山体或其他地形靠背的窑洞形式,其常常呈现出一种顺应地形的排布之势,通常建筑背靠地形,形成一个向外围合的空间,不仅能够阻避风沙,接受较强的太阳辐射,而且还能调节小气候。

我国陕北地区平原较多,通常无山可依,风沙较大,因此下沉式窑洞应运而生,人们直接在地平面之下开挖窑洞,以此避免受到自然环境的影响,但是下沉式窑洞施工时较为复杂,不仅要考虑土地的沉降,还得解决防水排水等问题,同时通风采光条件较差。

二.窑居建筑围护结构建筑围护结构是整个建筑与外界紧密接触的重要部分,其夏季隔热降温和冬季保温储热能力直接决定了建筑室内环境的热舒适性。

试谈窑洞民居的营造窑洞,是世界上现存最多的古代穴居形式,在人类的历史长河中,穴居这种独特的居住原型,随着人类文明和社会发展而发展变化逐步适应于特殊的气候地理区域,这种建筑形式表现出一种道法自然、天人相用的传统生态思想。

它强调人与自然的和谐,在人与自然的密切接触中,利用当地的土质材料,结合地形地貌,建造适合人们居住的窑洞建筑。

窑洞是一种特殊的原始生态建筑,利用黄土地区的地理条件,适应黄土高原的干旱气候,结合得天独厚的土资源,使它不仅成为适合黄土高原的民居形式,而且是最经济实用的民居建筑。

创造了中国传统建筑中的生土文化,因地制宜地建设了供当地人民生活的千年宅居。

一、窑洞建筑所处的地理环境1、气候条件的适宜性西北地区是我国地理、气候条件最复杂的地区之一,有着独特的气候环境,漫长的冬季、风多、雨少、日照强度高,生态环境脆弱,水资源贫乏,树木稀少,导致木料紧缺,不能满足人们的需求。

西北地区的生态民居建筑评价体系需要因地制宜,针对地区特点设计,由于窑洞依山就势修建,既节省建材又节约用地,还能使人们本能地回归到黄土中生活。

2、材料资源的优越性在黄土高原,冬季严寒,夏季酷热,黄土是绝好的保温隔热建筑材料。

在炎热的夏天,热量被黄土表层吸收,黄土深层的窑洞温度低于地表十几度,比较凉爽。

在严寒的冬季,地热温度由里向外发散热量,窑洞的温度又高于室外,使得居住环境十分舒适,而这种以生土为主体的建筑材料也是一种绿色的建筑料。

3、技术条件的可行性窑洞主要有三种形式:靠崖式、下沉式和独立式三种。

最主要的是靠崖式和独立式。

靠崖式是在天然土壁开凿横洞,顶作成圆拱形,进口安上门窗就成了一间土窑。

这种窑洞往往数洞相连,有的在洞内加砌砖券或石券,以防止泥土崩溃,或外砌砖墙,以保护崖面。

独立式从建筑和结构形式上分析,实质是一种掩土的拱形建筑,先以夯土或砖石形成基墙,而后在其上用砖石起拱发券,最后上部覆土完成。

二、窑洞建筑的功能布局形式1、建筑布局单体窑洞的主体部分主要由窑顶、崖面、前墙所组成;门窗、火炕、烟囱等是窑洞构成的附属部分。

专题05 自然环境对民居、服饰和饮食的影响一、自然环境对民居的影响1、自然环境对各地的民居、服饰和饮食等产生着深远的影响。

2、居住是人类的基本需要,民居既是满足这总需求的建筑。

3、气候对民居的影响气候影响民居的建筑形式,这种情况在传统民居中反映得尤其明显。

(1)南方地区①气候特点:降水多,气温高。

①民居特点:屋顶坡度大,窗户较小。

①民居对环境的适应性:利于排水,减少阳光照射、降低室内温度。

①代表:傣族竹楼,江南水乡民居。

(2)北方地区①气候特点:降水少,冬季气温低。

①民居特点:屋顶坡度小,甚至完全是平的,窗户较小。

①民居对环境的适应性:农民可以在上面晒粮食;利于在冬季获取更多的阳光,增加室内温度。

①代表:北京四合院。

4、地形对民居的影响地形对民居影响也非常大。

例如,在山区盖房时,要考虑坡向、坡度等因素。

(1)山区民居的特点:贵州和湘西的一些少数民族居住在山区,因而顺山坡地势盖起吊脚楼。

(2)平原民居的特点:平原地区地势平坦,住房布局较为规则,且多院落,如北京四合院。

5、就地取材人们在建房时,总是尽量就地取材,以降低造价。

例如:(1)山区人民充分利用岩石建造石屋。

(2)黄土高原的人们利用黄士建造窑洞。

是利用黄土的直立性好、结构均匀、富含钙质等特点,在坚实的黄土沟谷的崖面上挖掘而成的。

它具有省工、省料、省地、冬暖夏凉等优点。

(3)傣族、壮族等少数民族利用竹木建造竹楼。

(4)西部牧民逐草而居,放养牲畜,帐篷和蒙古包拆卸方便,便于运输,同时抗风能力强,牧民青睐。

建造蒙古包。

二、自然环境对服饰的影响1、服饰主要包括衣、裤、裙、鞋和袜等,也包括头、颈、胸和手等部位佩戴的各种饰物2、服饰的基本功能是抵御寒暑、减少日晒、遮挡风雨、防止蚊虫叮咬、美化自身等。

3、不同地区、不同民族的人们生活的自然环境不同,服饰也各具特色。

(1)傣族妇女:窄袖短衣和统裙,乔其纱、丝绸等缝制男子:无领对襟或大襟小袖衫,肥大的长裤,聚居在热带、亚热带地区(2)藏族:传统藏袍,长袖、宽腰、大襟适应高原温差大、气温相对较低的环境。

因地制宜,房屋住宅与地理环境的关系古民居与自然地理环境的关系1.窑洞:窑洞主要在黄土高原地区,黄土高原地区的年降水量少,气候比较干旱,并且该地区森林较少,盖房子缺乏木材,就地取材打窑洞可以节约木材等建筑材料,窑洞坚固耐用更有冬暖夏凉的作用。

2.四合院:四合院属于合院住宅,合院住宅中的庭院四周闭合而露天,可以营造出内部良好的小气候.一方面可以在夏天有效地遮荫纳凉,冬天又可以很好地采光保暖,抵御风沙和冬季风.露天通透的庭院既是入风口也是出风口.此外,庭院还有利于排水和收集雨水.3.土楼说明土楼建筑与自然环境的关系总结:粘重的红壤,为建造外墙提供材料;地处亚热带季风性湿润气候,降水丰沛,人字形屋顶有利于排水;地处季风气候山区,容易出现洪灾,地基高可防洪;厚实的土墙,冬暖夏凉,适应当地冬夏温差大的气候条件;山区多林木,为建造柱梁提供材料。

4.吊脚楼:吊脚楼也叫“吊楼”,为苗族(重庆、贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

这些地区夏季气候温暖湿润,降水较多,吊脚楼楼上住人,楼下架空,这种建筑通风防潮、防止野兽和毒蛇等动物侵袭;该地多山地,平地少,依山而建。

5.骑楼我国东南沿海厦门、汕头一带及台湾的骑楼,往往从二楼起向街心方向延伸到人行道,其主要目的是DA.体现当地的民族特色B.使房屋建筑有层次感,体现建筑美C.节省建筑材料D.便于行人避雨、遮阳自古以来,中国不同地区的居住者都有着共同的文化起源——中华文明。

可是不同地区的民宅却在结构与色彩上有着很大的差异,从北京的红墙黄瓦城到江南的白墙黑瓦,从西双版纳的空中竹楼到青藏高原的白色碉塔,各自形成了截然不同的风格。

这是因为中国大陆地区地域辽阔,所跨纬度较大,造成了各地区气候的差异。

气候的不同就要求人们居住的房屋有着不同的抵御不利气候条件的特性,因为在长期的发展中形成了不同的样式,也就是我们所说的结构和色彩。

黄土高原窑洞民居和自然环境的关系一、窑洞民居特征窑洞是黄土高原的产物,是独特的汉族民居形式,具有浓厚的汉族民俗风情和乡土气息.窑洞这一“穴居式”民居的历史可以追溯到四千多年前,广泛分布于黄土高原的山西、陕西、河南、河北、内蒙古、甘肃以及宁夏等省。

中国人民创造性利用黄土高原有利的地形,凿洞而居,创造了被称为绿色建筑的窑洞建筑。

窑洞一般有靠崖式窑洞,下沉式窑洞、独立式等形式,其中靠山窑应用较多。

窑洞是黄土高原的产物、陕北人民的象征,它沉积了古老的黄土地深层文化。

二、黄土高原自然特征黄土高原位于中国中部偏北部,介于北纬33°41′~41°16′,东经100°52′~114°33′之间,海拔高度800~3000米.是地球上分布最集中且面积最大的黄土区,横跨中国青、甘、宁、内蒙古、陕、晋、豫7省区大部或一部,主要由山西高原、陕甘晋高原、陇中高原、鄂尔多斯高原和河套平原组成。

黄土高原黄土高原属干旱大陆性季风气候区,气候较为干旱,降水集中在夏季;地表外力作用以流水作用为主;地形以高原为主,沟壑纵横;植被减少,除外森林与草原的过度带上,生态环境脆弱;土质疏松,土层较厚。

黄土高原区气候较干旱,且黄土质地均一,具有胶结和直立性好的特性,土质疏松易于挖掘,故当地人民因地制宜创造性地挖洞而居,不仅节省建筑材料,而且具有冬暖夏凉的优越性。

三、黄土高原自然条件及发展对策有利条件:位于暖温带,光热充足,昼夜温差大。

不利条件:①降水稀少②低温时间长③春季气温回升快,春旱④水土流失严重,土壤贫瘠⑤沟壑纵横,不利于连片耕作。

发展对策:①控制人口②退耕还林还草,保护生态环境③加强农田水利建设④加大科技投入,倡导绿色、生态农业⑤调整农业结构,建立优质农产品生产基地:谷子、小麦、优质苹果.感受:通过上网收集相关资料,使自己深刻认识了中国北方地区黄土高原的自然环境特征,了解了该地域特有的窑洞民居文化。

黄土高原窑洞民居和自然环境的关系

一、窑洞民居特征

窑洞是黄土高原的产物,是独特的汉族民居形式,具有浓厚的汉族民俗风情和乡土气息。

窑洞这一“穴居式”民居的历史可以追溯到四千多年前,广泛分布于黄土高原的山西、陕西、河南、河北、内蒙古、甘肃以及宁夏等省。

中国人民创造性利用黄

土高原有利的地形,凿洞而

居,创造了被称为绿色建筑

的窑洞建筑。

窑洞一般有靠

崖式窑洞,下沉式窑洞、独

立式等形式,其中靠山窑应

用较多。

窑洞是黄土高原的产物、陕北人民的象征,它沉积了古老的黄土地深层文化。

二、黄土高原自然特征

黄土高原位于中国中部偏北部,介于北纬33°41′~41°16′,东经100°52′~114°33′之间,海拔高度800~3000米。

是地球上分布最集中且面积最大的黄土区,横跨中国青、甘、宁、内蒙古、陕、晋、豫7省区大部或一部,主要由山西高原、陕甘晋高原、陇中高原、鄂尔多斯高原和河套平原组成。

黄土高原黄土高原属干旱大陆性季风气候区,气候较为干旱,降水集中在夏季;地表外力作用以流水作用为主;地形以高原为主,沟

壑纵横;植被减少,除外森林与草原的过度带上,生态环境脆弱;土质疏松,土层较厚。

黄土高原区气候较干旱,且黄土质地均一,具有胶结和直立性好的特性,土质疏松易于挖掘,故当地人民因地制宜创造性地挖洞而居,不仅节省建筑材料,而且具有冬暖夏凉的优越性。

三、黄土高原自然条件及发展对策

有利条件:位于暖温带,光热充足,昼夜温差大。

不利条件:①降水稀少②低温时间长③春季气温回升快,春旱④水土流失严重,土壤贫瘠⑤沟壑纵横,不利于连片耕作。

发展对策:①控制人口②退耕还林还草,保护生态环境③加强农田水利建设④加大科技投入,倡导绿色、生态农业⑤调整农业结构,建立优质农产品生产基地:谷子、小麦、优质苹果。

感受:通过上网收集相关资料,使自己深刻认识了中国北方地区黄土高原的自然环境特征,了解了该地域特有的窑洞民居文化。

同时,认识到了保护环境的重要性。