窑洞民居

- 格式:ppt

- 大小:6.29 MB

- 文档页数:78

黄土高原窑洞民居黄土高原窑洞民居黄土高原的窑洞民居是一种依托黄土挖穴的民居形式。

它的前身可以追溯到原始社会的横穴,这种窑洞民居在干旱少雨的黄土地区如陕、甘、宁、晋、豫一带非常普遍。

主要有三大类型:靠崖窑、下沉式平地窑和锢窑。

靠崖窑是在天然崖壁上向内开挖的券顶式横洞。

高宽在两到三米左右,进深大约六到十米,窑顶上至少保留三米以上的土层。

根据土质情况窑顶可以是平圆形、满圆形或尖圆形等形式的拱顶。

窑洞可以分为前后两间,也可以双窑或者三孔窑并联使用,还可以挖出上下层的窑洞。

1一般窑口空气充足的地方安排上灶、炕等生活起居用品,深处用于贮藏,窑壁上可挖龛放置用具。

河南巩县靠崖窑也可以挖炕窑放置板床,甚至可以挖出拐窑做储藏室,还可以挖出子母窑等,这些都是窑洞扩大空间的方式。

窑洞外立面称为窑脸,简单的窑脸露出土墙或土坯墙,中间开门窗洞口。

讲究的就砌砖墙防护,甚至雕刻砖花,称做贴脸。

2也有的在窑脸外再接一段石窑或者砖窑,称为咬口窑。

窑洞外面可以用土墙或者是锢窑式房屋围合成合院,比如河南巩县的康百万庄园就是黄土高原地区规模最大的靠崖窑住宅群,它的主宅区是十六孔靠崖窑,整个窑群依靠着黄土崖呈折线形布置,组成了五个并列的窑房四合院。

河南巩县康百万庄园平地窑是在没有天然崖面的情况下,从3平地向下挖坑成院,再向坑内四壁挖横穴的方式,所以又称地坑院或天井院。

窑洞上方应当有足够的土层以满足结构和保暖的要求,一般在三米左右。

平地窑的窑脸全藏在地面下,比靠崖窑更为隐蔽,所以谚语称它是“上山不见山,入村不见村,只闻鸡犬吠,院落地下存”。

平地窑院的形状有方形、长方形及较特殊的T字形、三角形等。

三门峡张湾乡天井窑群窑院布局类似北方通行的四合院,以北窑为上房,用作起居室及长辈的卧室,东西4厢用作卧室、厨房或贮藏间,南窑有入口、厕所、牲畜房等。

院子里有坡道或台阶能达到地面,也可以用过洞把几个窑院联系在一起建成组群。

如甘肃庆阳地区的平地窑,在一个天井院里面再分成两到四个院子,甚至形成一个长胡同,两侧分布着近十个院子。

徐永战陕西地处黄河中游,自古就有原始先祖这里生息繁衍,成为人类起源的重要地区之一。

在唐代都城长安(今西安)不仅成为全国的中心,而且也是世界有数的大都会之一,它作为丝绸之路的起点,沟通南亚、非洲、欧洲。

陕西社会经济的发展,带来了文化领域的繁荣,创造了灿烂的唐代文化。

在其影响下产生了淡泊质朴与自然的协调的窑洞民居,布局的严谨、做工的正统的合院民居和吊脚楼。

窑洞多分布于陕北,四合院多分布于中部。

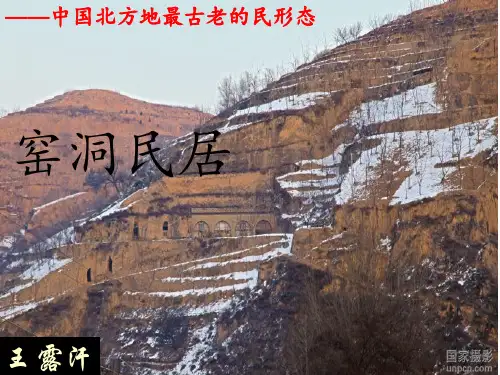

一、陕北民居--窑洞黄土高原上古老的窑洞民居是在黄土层内挖出的居住空间。

这种建筑不仅让土地得到利用,而且也方便了人们的劳作,构成人地两宜的和谐局面。

在适合挖筑的山坡上形成洞洞相连的建筑格局,远远望去,给人一种古韵遗风的天然之趣。

特别是窑洞因深入土层内部,与地气相通,冬暖夏凉,适于居住,体现出先民因地制宜,造福自身的智慧。

人因地而得到庇护,地因人而尽显生气。

很好地体现了人与自然共生共处的依存关系,一直被建筑界称为“亲地文化”的代表。

(一)窑洞民居的特点陕北是我国黄土高原的主要组成部分,由于特定的地形、地貌、土质与气象等条件的影响形成陕西窑洞独特的特点:1、家族聚居和封建社会形态影响下形成的独特的院落结构。

院落或封闭或开敞无不有利于家族的共同生活以及维护封建秩序,如刘家峁村的姜耀祖宅。

2、因地制宜的单体平面形式和空间构成。

在山区和平原都采取了适合当地条件的平面形式,如为改善采光而出现了前大后小的大口窑,为避风保温而出现前小后大的锁口窑等。

3、质朴的窑脸装饰,为了展示其窑洞风采窑脸都是重点装饰对象,或简单装饰或精雕细刻的。

为了充分接纳阳,多做满开大窗,以及做工很是考究护崖墙处处体现窑洞的质朴。

(二)、陕西窑洞的构成要素1、窑脸,潜藏于土中的窑洞与大地融合在一起只有向阳的一个立面展示其风采,这唯一的建筑立面,是划分院落和居室的隘道,窑脸也真实的反映出拱形结构的受力逻辑以及门窗的装饰艺术。

陕北的门脸常设拱形门连窗做法,讲究的窑洞门脸还将花棂格窗嵌入,里面糊白纸,加上民俗文化的剪纸窗花,形成了雅俗共赏的艺术效果。

窑洞民居价值评价体系一、豫西窑洞民居的资源优势(一)豫西浓厚的文化积淀河南有着悠久的历史,这块宝地是孕育华夏文明的摇篮,有着灿烂多彩的浓厚的中原文化。

作为中原文明的中心,河南拥有许多古文化遗址,而这些遗址在河南省窑洞村落分布的区域是非常广泛的。

比如灵宝、巩义、洛阳、陕县等地皆蕴藏着丰富的古风韵味。

比较有代表性的遗址有仰韶文化遗址、庙底沟文化遗址、裴李岗文化遗址、唐三彩遗址、黄帝陵以及北宋皇陵等。

(二)生态性与地域性特色突出1、因地制宜。

豫西窑洞民居地处黄河流域,具有明显的地理环境优势,黄土地得天独厚的资源,结合当地气候干旱的特性,靠山吃山,创造了中国传统建筑中的“土”文化。

2、充分利用地理资源。

豫西窑洞结合在当地多是黄土地质这一特性,采取横向挖掘取得居住空间,最大限度地发挥原始黄土地的作用与功能,构建出窑壁、窑顶,甚至可以利用土资源制作土台、土踏步等家具、设备等。

3、建筑空间冬暖夏凉。

无论是靠崖窑还是天井窑,其基本构造都有着原始穴居的影子,深入地下空间,窑壁与窑顶等土质层厚实,使得窑洞具有良好的隔热和保暖功能,洞内温度变化很小,可以说是天然的空调,整个室内环境能够保持冬暖夏凉。

4、和谐的建筑与自然环境。

窑洞民居建筑遵循人与自然相互协调的原则,充分体现出黄土高原原始的生态性,讲究地利、人和,强调保护自然,走进自然。

二、豫西窑洞民居的价值属性(一)历史文化价值马克恩说:“有了人,我们就开始有了历史”。

六千年前的仰韶文化时期,豫西地区的人类居址发生了“革命”性的变革。

豫西地区陕塬上的小南塬、庙上村、人马寨、窑头等仰韶文化遗址也有许多处。

窑洞民居特有的居住形式以及其建筑风格不仅记录了人类历史的演变和发展,是特定历史时代的证物,而且成为了后来人鉴往知来的重要物证,它的存在标志着人类文明发展史上的一个里程碑。

(二)地域文化价值作为中原文化发祥地和中心地区的河南,以黄河为依托,地理优势明显,渗透面广,造就了中原文化与周边文化的相互渗透与融合,这种文化特色对中原地区人民的思想意识的产生了深刻的影响。

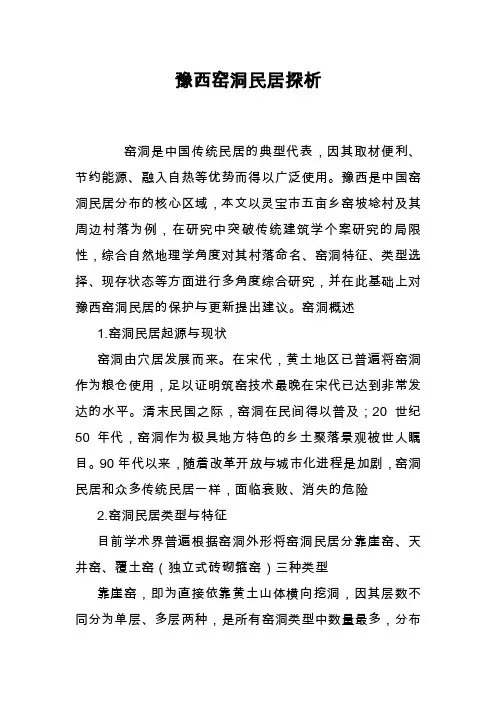

豫西窑洞民居探析窑洞是中国传统民居的典型代表,因其取材便利、节约能源、融入自热等优势而得以广泛使用。

豫西是中国窑洞民居分布的核心区域,本文以灵宝市五亩乡窑坡埝村及其周边村落为例,在研究中突破传统建筑学个案研究的局限性,综合自然地理学角度对其村落命名、窑洞特征、类型选择、现存状态等方面进行多角度综合研究,并在此基础上对豫西窑洞民居的保护与更新提出建议。

窑洞概述1.窑洞民居起源与现状窑洞由穴居发展而来。

在宋代,黄土地区已普遍将窑洞作为粮仓使用,足以证明筑窑技术最晚在宋代已达到非常发达的水平。

清末民国之际,窑洞在民间得以普及;20世纪50年代,窑洞作为极具地方特色的乡土聚落景观被世人瞩目。

90年代以来,随着改革开放与城市化进程是加剧,窑洞民居和众多传统民居一样,面临衰败、消失的危险2.窑洞民居类型与特征目前学术界普遍根据窑洞外形将窑洞民居分靠崖窑、天井窑、覆土窑(独立式砖砌箍窑)三种类型靠崖窑,即为直接依靠黄土山体横向挖洞,因其层数不同分为单层、多层两种,是所有窑洞类型中数量最多,分布最广的一种,一般分布在海拔较低的山脚或山腰处天井窑,即下沉式窑洞,在平坦的黄土地上向下垂直挖洞,形成封闭性较好的下沉式院落,然后再向四壁挖窑,多分布于地势较高且平坦的山顶处覆土窑(独立式砖砌箍窑),是指用土坯、砖石人为砌筑而成的独立式窑洞。

因其不再以黄土山脉为依托,故具有布局灵活,形式多样、四面独立的特点窑坡埝村及其周边村落窑洞分布类型及特点豫西地处北纬33-47°之间,是我国土地资源最丰富的片区之一,该区域内黄土的发育情况是最典型、最成熟的,具有土质均匀且连续性分布的特点,适宜挖掘形成窑洞民居。

本文研究对象豫西灵宝市五亩乡窑坡埝及其周边村落正处于此区域范围内,并形成了独特的豫西窑洞民居文化1.窑坡埝村窑洞窑坡埝村位于河南灵宝市五亩乡,村内窑洞民居以靠崖窑为主“埝”字根据《说文解字》记载为:“塾,[都念切],下也。

谁还记得黄土地上的安乐窝——窑洞窑洞式民居是一种古老的居住方式,是由穴居演变而成的。

在中国华北和西北的黄土高原地区、黄河中游一带,存在着大量窑洞式民居。

当地的黄土覆被层深厚、地下水位很低,土质有不易崩塌、壁立不倒的特性。

人们利用这种土壤力学性能,掏挖成顶部为拱形的洞穴,上部土层的荷重沿着曲线由拱顶传至地基,不需要其他的承重结构。

窑洞式民居具有不少的优点,而且窑洞内的气候冬暖夏凉,黄土的导热系数低,隔热效应好。

据测试,陕西黄土地区地下4-5米处,冬季温度为14C-16 C,比室外高15 C。

夏季太阳晒不透窑洞顶的黄土层,室内阴凉,比室外低10 C。

建造窑洞不用梁柱不用砖,大量减少木材的耗损,可以说窑洞是紧密结合自然、依附于大地的一种居住方式。

近年提倡的生土建筑,就是源于窑洞的启示而有所改进的。

窑洞的主要类型有三种:靠山窑、地坑窑和锢窑。

接着会对这三种类型作详细介绍。

靠山窑利用山崖、黄土断层、干涸的旧河道等地面较大高差处的崖壁,向纵深掏挖的窑洞,称为靠山窑或靠崖窑。

窑洞的宽度一般为3-4米,室内高度3-4米。

洞的纵深视需要与可能而定。

顶上土层的厚度不少于3米,窑洞与窑洞之间的间距应有3米。

窑洞可以单独一间,也可以有「套窑」,即两窑之间有门洞相通。

还可以在洞壁上挖小龛,叫做「子母窑」。

在崖壁很高的地方,可以在窑顶之上隔开一定高度,再挖窑,叫做「窑上窑」,相当于楼房。

例如延安「抗战大学」的校舍就是多层的窑洞。

窑洞的内壁可以就是天然的黄土,也可以加以粉刷。

地面可以就是黄土地,也可以加以铺装。

洞口可以用土坯或砖做券口,也可以从简。

只是门窗用少许木材,可以很俭朴,也可以做出花样棂格以取得美观。

许多人家在窑洞前平地上建一两间普通房屋或锢窑,加建围墙,组成院落。

也有的住宅是底层为窑洞,上层为木构架房屋,外观做成楼房式样,只是下层的内窗显出拱券形状。

有的加上外廊,做得很华丽。

地坑窑黄土高原上,有些地方是一望无际的平原,缺少自然垂直地形开凿靠山窑。

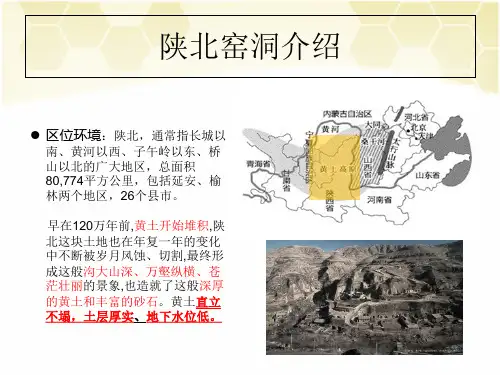

延安附近窑洞村落 浅析陕西民居的建筑特色徐永战陕西地处黄河中游,自古就有原始先祖这里生息繁衍,成为人类起源的重要地区之一 。

在唐代都城长安(今西安)不仅成为全国的中心,而且也是世界有数的大都会之一,它作为丝绸之路的起点,沟通南亚、非洲、欧洲。

陕西社会经济的发展,带来了文化领域的繁荣,创造了灿烂的唐代文化。

在其影响下产生了淡泊质朴与自然的协调的窑洞民居,布局的严谨、做工的正统的合院民居和吊脚楼。

窑洞多分布于陕北,四合院多分布于中部。

一、陕北民居--窑洞黄土高原上古老的窑洞民居是在黄土层内挖出的居住空间。

这种建筑不仅让土地得到利用,而且也方便了人们的劳作,构成人地两宜的和谐局面。

在适合挖筑的山坡上形成洞洞相连的建筑格局,远远望去,给人一种古韵遗风的天然之趣。

特别是窑洞因深入土层内部,与地气相通,冬暖夏凉,适于居住,体现出先民因地制宜,造福自身的智慧。

人因地而得到庇护,地因人而尽显生气。

很好地体现了人与自然共生共处的依存关系,一直被建筑界称为“亲地文化”的代表。

(一)窑洞民居的特点陕北是我国黄土高原的主要组成部分,由于特定的地形、地貌、土质与气象等条件的影响形成陕西窑洞独特的特点:1、家族聚居和封建社会形态影响下形成的独特的院落结构。

院落或封闭或开敞无不有利于家族的共同生活以及维护封建秩序,如刘家峁村的姜耀祖宅。

2、因地制宜的单体平面形式和空间构成。

在山区和平原都采取了适合当地条件的平面形式,如为改善采光而出现了前大后小的大口窑,为避风保温而出现前小后大的锁口窑等。

3、质朴的窑脸装饰,为了展示其窑洞风采窑脸都是重点装饰对象,或简单装饰或精雕细刻的。

为了充分接纳阳,多做满开大窗,以及做工很是考究护崖墙处处体现窑洞的质朴。

(二)、陕西窑洞的构成要素1、窑脸,潜藏于土中的窑洞与大地融合在一起只有向阳的一个立面展示其风采,这唯一的建筑立面,是划分院落和居室的隘道,窑脸也真实的反映出拱形结构的受力逻辑以及门窗的装饰艺术。

图 片 / PICTURES1.新式窑洞2.陕北的窑洞民居3.延安的毛泽东旧居4.靠崖式窑洞5•独立式窑洞6.新型窑洞7.如今的锢窑8.过去大户人家的窑洞陕北窑洞民居风采窑洞是典型的陕北民居。

窑洞一般宽3 米、深5-20米,在3〜5米深的黄土覆盖下,夏季室温比室外低约10度,冬季比 室外约高15度,可谓冬■暖夏凉。

窑洞有单 独的沿崖式窑洞(土窑)、土坯或砖石的拱式覆土窑洞以及天井院落地坑式窑洞三种。

窑洞门面装有较大面积的门窗,其采光好、受外界噪音和其他污染的影响少。

窑洞式住宅是陕北甚至整个黄土高原地区较为普遍的民居形式。

它是在黄土断崖地区挖掘出来的洞穴,虽然存在采光及通风方面的缺陷,因为施工简便,造价低廉,现在仍是北方少雨的黄土地区人民习用的最主要的民居形式。

提起窑洞的来历,当地还有一个传说。

陕北的窑洞是依山势开凿岀来的拱顶窑洞。

由于黄土本身具有直立不塌的性质,而拱顶的承重能力又比平顶要好,所以窑洞一般都是采取拱顶的方式来保证它的稳固性。

地坑式窑洞在地面挖坑,内三面或四面开凿洞穴居住,有斜坡道出入陕北窑洞。

沿40 建爲I 2020年第2期PICTURES/图片丿、崖式窑洞是沿山边及沟边一层一层开凿窑洞。

土坯拱式窑洞以土坯砌拱后覆土保温。

此外还有砖石砌的窑洞式民居。

陕北窑洞位于黄河中游,指黄土高原丘陵的沟壑区,大到城镇小到乡村,时至今日,人们最主要的居住形式仍是窑洞。

陕北窑洞在早期都是黄土构造,延续数千年,被数代居住使用,至今它的形制也没有大的变动。

从几千年前到现在人们为什么一直钟情于窑洞这种居所呢?其一,是缘于这里的地貌环境,陕北属黄土高原,黄土层达数千丈之厚,经雨水侵蚀,呈"干沟万壑"之状,再加上这个地区树木稀疏,干旱少雨,这里的居民便因地制宜,顺着山体,开挖窑洞作为他们的居住场所;其二,历史上陕北是北方少数民族与汉族杂居的地方,烽火连天,百姓避难迁徙是常有之事,因此大多数人家不会建设豪宅大院,只掘三丈土窑,便可安家立舍,若战乱一起,便弃之而去。

民俗风情窑洞民居艺术设计1003卢晓倩10窑洞是一种民居建筑形式,是中国大陆黄土高原地区,例如陕西省和山西省的特色建筑。

主要特点是顶上覆土,内部下面方型上面拱型(应天圆地方之说)。

多数后面比前面稍窄,呈喇叭形。

常见的单间窑洞宽3.5米左右,高3-4米,深5-9米。

前面有木结构、带门和格子窗的外壁。

内部墙面上抹泥、熟石灰或掺石灰的泥,还可以贴纸和窗花进一步装饰。

窑洞前的地面平整后,在周围围以土墙。

古老的窑洞在建筑学上属于生土建筑,其特点就是人与自然和睦相处、共生,简单易修、省材省料,坚固耐用,冬暖夏凉。

但是他的开凿真的如我们想象中挖个洞那么简单吗?虽然随着近年来经济的不断发展,弃窑者多,造窑者少,但是我们从实地考察窑洞现状中可以发现单孔窑洞的宽一般是3.3米到3.7米之间,高3.7米到4米之间,交口0.3米到0.4米。

进深有1.7米到1.9米,平桩高有1.8米到2米,拱部矢高1.7米到1.8米。

虽无幸看到窑洞的建造过程,但是碰到了正在修建的窑洞,从中了解到现代所修窑洞基本上是在祖辈传下来的基础上翻修的。

我们从他们修在工人口中和资料中得知他们的挖掘方法。

首先是挖地基:窑洞的方位确定之后,就开始挖地基,窑洞所指的地基乃是你挖的窑洞类型先确定。

如果门前有沟洼,可用架子车把土边挖边推进沟里,这样扔土方便,就比较省力。

如果要挖地坑院,经济不好的家庭或者地形不利于机械施工的,则完全要靠人力用笼筐一担的担上来,非常辛苦。

过去人们修庄子,只有利用农闲、雨天挖土运土,起早贪黑移的干活;饭前饭后的挤时间,能担一担是一担,肩上的皮脱了一回又一回,双手上的茧子磨起一层又一层;常常是老幼不得闲;这一辈人完不成,下辈人接着干。

地基的大致形状挖成以后,就要把表面修理平整,当地人叫做“刮崖面子”。

刮者的眼力、技艺、手劲和力气好的话就能在黄土上刮出美妙的图案。

其次是打窑洞。

地基挖成,崖面子刮好后,就开始打窑。

打窑就是把窑洞的形状挖出,把土运走。