七年级历史下册第20课

- 格式:ppt

- 大小:169.00 KB

- 文档页数:9

第20课清朝君主专制的强化一、政治上:清朝加强君主专制统治的措施▲▲▲1、雍正时设立军机处①原因:议政王大臣会议削弱了君权。

(一切军国大事都要经过议政王大臣会议讨论,而且一旦作出决定,连皇帝也不能改变)②建立:康熙皇帝时期,设立南书房,直接为皇帝草拟谕旨和处理奏章,开始绕过议政王大臣会议。

雍正年间,正式设立军机处。

军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣按照皇帝的旨意拟写成文,经过皇帝审阅同意后传达给中央各个部门和地方机构去执行。

③作用:军机处的设立,使得议政王大臣会议名存实亡,君主专制进一步强化。

2、大兴文字狱(兴盛的时期:康熙、雍正、乾隆)目的:为加强思想文化控制,加强君主专制危害:造成了社会恐怖,摧残了许多人才;文字狱的推行,禁锢了人们的思想,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

补充:封建社会加强思想控制的措施:(秦朝:秦始皇焚书坑儒;西汉:汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”;明朝:八股取士;清朝:大兴文字狱)3、实行文化专制政策表现:一方面,大力提倡尊孔读经;另一方面,对全国书籍进行全面检查,把认为是对清朝统治不利的书籍列为禁书,收缴并进行销毁、篡改。

二、对上关系上:闭关锁国政策▲▲▲1、原因:①(根本原因)自给自足的封建经济稳定,他们认为天朝物产丰富,无所不有,无需同外国进行经济交流。

②清政府担心国家的领土主权受到外国侵犯。

③害怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治。

2、表现:①实行严厉的禁海政策,禁止国人出海贸易。

②强迫沿海居民内迁数十里,不许出海。

③严格限制外商来华贸易,对来船的数量、通商口岸地点等都有严格的规定。

④只留广州一地为通商口岸,只准广州十三行经营管理贸易。

3、影响:①积极:对西方殖民者的侵略活动,起了一定的自卫作用。

②消极:清政府闭关自守,导致国家的闭塞,使中国错失了向西方学习先进的科学知识和生产技术的机会,中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

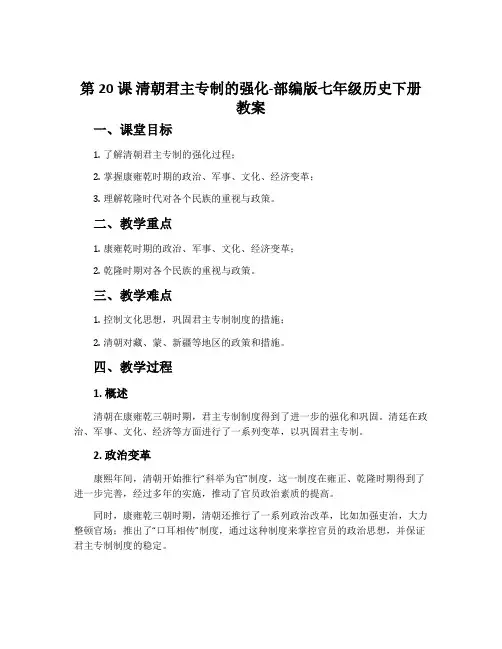

第20课 明清经济的发展与“闭关锁国”一、学习目标、重点、难点◆ 学习目标1.掌握明清时期经济发展的状况,即农业、手工业较前代有了发展;商品经济空前活跃,明朝中后期我国出现了资本主义萌芽;清朝实行的“闭关锁国”政策及其影响。

2.理解资本主义生产关系的含义;闭关锁国政策的影响。

3.通过分析、讨论“闭关锁国”政策的后果,提高以史为鉴、拥护改革开放政策的自觉性。

◆ 重难点重点:清朝“闭关锁国”的政策。

难点:对“资本主义萌芽”这一概念的理解。

二、知识概览图三、新课导引鲁迅先生的小说《阿Q 正传》中有这样的一个细节:阿Q 准备把庙里最值钱的物品——宣德炉偷出去卖掉。

在今天,据说一个宣德炉当值百万之价。

右图中的宣德瓶曾经在世界艺术品市场上创中国瓷器之天价。

【思考讨论】 你知道“宣德”是怎么回事吗?中国瓷器是什么时候开始大规模出口的?四、探究学习(一)互动探究1.在明代,北方地区用棉花纺纱织布,经常断纱,织不出高质量的棉布。

明朝末年,北方出现半地窖式的房屋,屋檐高出地面二尺多,开窗透入阳光,在里面纺纱织布,织出了紧实细密的棉布,这是为什么?想想看,谁说得对?农业:引进玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等新品种 手工业:棉纺织业——南方推向北方;丝织业——苏州和南京; 制瓷业——景德镇 商业:北京和南京是全国性的商贸城市 资本主义萌芽:明朝中期以后,苏州、松江等地的纺织业中,出 现了“机户出资,机工出力”现象 明清经济的发展与“闭关锁国” 明清经济的发展 明清经济的发展与“闭关锁国”认为天朝物产丰盈,无所不有,无需同外国进行经济交流 担心国家的领土主权受到外国侵犯,害怕沿海人民同外国 人交往,会危及自己的统治 清初的40年,实行严厉的禁海政策 开放四个对外通商口岸,严格限制出口的商品种类和出海 船只的载重量 特许“广州十三行”统一经营管理海外贸易 积极:对西方殖民者的侵略活动,起过一定的自卫作用 消极:使清政府与世隔绝,既看不到世界形势的发展变化, 也未能适时地向西方学习先进的科学知识和生产技 术,使中国在世界上逐渐落伍了 “闭关锁国”的政策原因 形成 影响男孩说:“北方气候寒冷,在地窖房里纺织比较暖和,所以能织出好布。

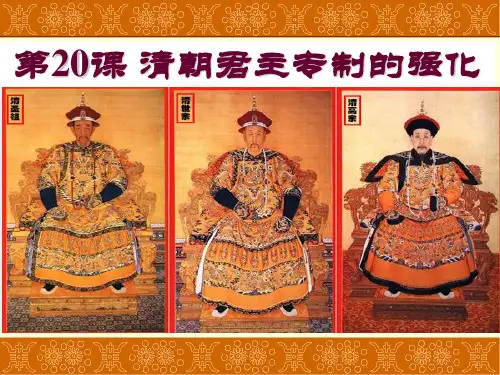

第20课清朝君主专制的强化-部编版七年级历史下册教案一、课堂目标1.了解清朝君主专制的强化过程;2.掌握康雍乾时期的政治、军事、文化、经济变革;3.理解乾隆时代对各个民族的重视与政策。

二、教学重点1.康雍乾时期的政治、军事、文化、经济变革;2.乾隆时期对各个民族的重视与政策。

三、教学难点1.控制文化思想,巩固君主专制制度的措施;2.清朝对藏、蒙、新疆等地区的政策和措施。

四、教学过程1. 概述清朝在康雍乾三朝时期,君主专制制度得到了进一步的强化和巩固。

清廷在政治、军事、文化、经济等方面进行了一系列变革,以巩固君主专制。

2. 政治变革康熙年间,清朝开始推行“科举为官”制度,这一制度在雍正、乾隆时期得到了进一步完善,经过多年的实施,推动了官员政治素质的提高。

同时,康雍乾三朝时期,清朝还推行了一系列政治改革,比如加强吏治,大力整顿官场;推出了“口耳相传”制度,通过这种制度来掌控官员的政治思想,并保证君主专制制度的稳定。

3. 军事变革康雍乾三朝时期,清朝进行了大量的武装力量建设和扩充,加强了清朝在中亚、西藏等地区的军事力量。

此外,清朝还进行了边境地区的多次防御战争,如霍尔果斯战争、卓嘎战争等,巩固了对西北和西南边疆地区的控制力。

4. 文化变革康雍乾三朝时期,清朝进行了一系列文化变革,主要目的是为了巩固君主专制制度和中央集权。

例如,清朝推行了经院教育,以控制知识分子的政治思想;发展圆明园中的文化艺术事业,体现了清朝文化的辉煌;同时,还进行了对西藏、蒙古等地区的宗教和文化的控制和改造。

5. 经济变革康雍乾三朝时期,清朝进行了多项有力的经济改革,如推行农业发展和牧业养殖等的政策,推进了清朝经济的发展。

此外,清朝还借鉴了外国的先进技术和新型生产方式,促进经济的发展,扩大了清朝的国际影响力。

6. 民族政策在乾隆时期,清朝的民族政策进一步得到强化,主要表现在巩固中央集权、推进统一战线、重视各民族的文化、历史和传统等方面。

北师大版七年级历史下册《第20课统一多民族国家的巩固和发展》教案及教学反思一、教案1.教学目标通过本节课的教学,学生应该能够:•了解中国历史上多民族如何统一,掌握唐、元、清三朝的多民族统一情况;•掌握唐、元、清三朝在政治、军事、经济、文化等方面的措施,加深对多民族统一的认识;•能够在实践探究中体会和理解“团结就是力量”的含义。

2.教学重点•掌握唐、元、清三朝措施的政治、军事、经济、文化等方面的内容;•理解实践探究中的“团结就是力量”。

3.教学难点•理解唐、元、清三朝统一多民族国家的困难;•分析唐、元、清三朝在多民族统一阶段各自采取的措施,思考其对于中国历史的影响。

4.教学方法•问题导入法•图片展示法•演讲法•实验体验法5.教学过程课前导入•老师可以通过问题导入的方式,正式启动课堂,引入唐、元、清三朝在一片烽火战争的时代统一多民族的历史背景。

•教师会提出三个问题:“在这个时代为何要统一?”,“如何实现多民族之间的统一?”,“现在,中国是如何统一的?”引导学生回答这些问题,并相互交流讨论,加深对于历史的理解。

课堂展示•老师通过图文并茂的方式,介绍唐、元、清三朝在统一多民族国家方面的措施。

可以在投影上播放图片和视频,展示唐、元、清三朝在不同时期的统一情况、措施和结果,凸显其在政治、军事、经济和文化方面的重要性。

•手抄笔记并在课后交给老师,梳理出唐、元、清三朝在多民族统一阶段各自采取的措施和思想,进行归纳和总结。

课堂探究•以小组为单位,完成实验体验环节。

老师可以适当设置实验题目。

比如:“任选一个国家,掌握其历史背景、人文特点、经济现状等,并展示给小组同伴”。

在此过程中,老师可以发挥学生的想象和创造力,帮助学生理解“团结就是力量”这一口号。

•同时,老师还可操练学生的演讲技能,从而不断促进学生学习兴趣的提高。

课堂反思•老师在课堂结束时,可以组织学生进行讨论和小结。

问题如下:“这节课,大家最深印象的是什么?”“你们觉得自己在课堂上最成功和最失败的地方是哪些?”这些问题,可以帮助学生理性评价、实事求是。

七年级下历史课本第20课知识学习七年级历史课本知识贵在“恒”。

下面是店铺为大家精心推荐的七年级下历史课本知识,希望能够对您有所帮助。

七年级下历史课本知识:第二十课统一多民族国家的巩固和发展平定准噶儿部、回部贵族叛乱准噶尔:蒙古族的一支,17世纪上半叶逐渐强大。

1690年,在沙俄的支持下,噶尔丹寻找借口进攻内蒙古,并扬言要攻打北京。

康熙御驾亲征,在乌兰布通击溃噶尔丹。

18世纪中叶(乾隆皇帝统治时期),清朝又平定了回部(维吾尔族)贵族大小和卓兄弟叛乱。

平定叛乱的意义:重新统一了x疆,促进了维吾尔族同中原地区的交流,对巩固西北边疆起到重大作用。

对x藏的管理措施:① 历代__和班禅都要经过中央册封。

五世__受到顺治皇帝接见,五世班禅受到康熙接见。

② 1727年,设立驻藏大臣,作为中央政府的代表长驻x藏,同__、班禅共同管理x藏。

③ 乾隆皇帝还制定“金瓶挚签”制度。

这些措施稳定了x藏政局,密切了x藏同内地的联系,有利于x藏地区的经济发展,进一步使x藏成为祖国不可分割的领土。

伊犁将军:管理整个x疆。

清朝的民族政策:恩威并重。

避暑山庄:专门供少数民族贵族觐见皇帝的地方,有台湾的高山族。

目的:“合内外之心,成巩固之业”。

作用:对加强中央与边疆少数民族联系发挥了重要作用。

七年级下历史课本知识(一)从郑和下西洋到闭关锁国郑和下西洋条件:①社会安定,国力雄厚。

②拥有当时世界上最先进的船只和航海技术,船上配备航海图和罗盘针。

时间:1405年---1433年,先后七次。

最远到达非洲东海岸和红海一带。

评价:郑和下西洋是世界航海史上空前的壮举,比欧洲的远洋航行早半个多世纪(书上的表格)。

目的:宣扬国威和到西洋取宝。

影响:加强了中国与亚非各国的友好往来和经济交流。

郑和在第五次下西洋的时候,到过泉州来行香。

闭关政策含义:并非完全断绝往来,而主要表现在对贸易进行严格的限制上。

实行的原因:①经济上没有迫切需要;②为了巩固清王朝的统治。

2024年七年级下册历史20课教案一、教学目标知识与技能:使学生掌握本课的基本历史事实,包括事件发生的时间、地点、主要人物和结果等。

通过本课学习,学生能够理解相关历史事件的重要性,并能够对历史事件进行简单的归纳和总结。

过程与方法:通过本课的学习,引导学生掌握分析历史事件的基本方法,培养学生的历史思维能力和分析能力。

同时,鼓励学生通过小组合作、讨论等方式,积极参与课堂活动,提升合作与沟通能力。

情感、态度与价值观:培养学生对历史学习的兴趣,引导学生认识到历史学习的意义,理解历史事件对现代社会的影响。

同时,通过历史人物的介绍,激发学生的爱国热情和民族自豪感。

二、教学重点和难点重点:本课的重点是让学生掌握基本的历史事实,理解历史事件的重要性,以及学会分析历史事件的方法。

难点:本课的难点是引导学生理解历史事件背后的深层原因和影响,以及培养学生的历史思维能力和分析能力。

三、教学过程导入新课通过提问或讨论的方式,回顾上节课的内容,引出本节课的主题。

展示与本课相关的历史图片或视频,激发学生的学习兴趣。

新课讲解详细讲解本课的基本历史事实,包括事件发生的时间、地点、主要人物和结果等。

分析历史事件的重要性,引导学生理解历史事件对当时社会的影响。

介绍相关的历史人物,让学生了解其生平事迹和贡献。

课堂讨论分组讨论历史事件背后的深层原因和影响,每组提出自己的观点并进行交流。

教师点评并总结各组观点,强调历史事件的多方面影响。

课堂练习设计相关练习题,让学生巩固所学知识,提高应用能力。

教师巡视指导,及时纠正学生的错误,并给予适当的鼓励。

课堂总结总结本课的主要内容,强调历史事件的重要性和影响。

引导学生思考历史学习的意义,激发学生的爱国热情和民族自豪感。

四、教学方法和手段教学方法:采用启发式、讨论式、互动式等多种教学方法,激发学生的学习兴趣,提高课堂参与度。

教学手段:利用多媒体教学工具,如PPT、历史视频等,辅助教学讲解,增强学生的直观感受。

七年级下册历史第20课摘要:一、引言二、秦统一六国1.秦始皇的统一战争2.秦朝的建立三、秦朝的政治制度1.中央集权制度2.皇帝制度四、秦朝的经济建设1.土地改革2.统一度量衡五、秦朝的文化建设1.焚书坑儒2.文字统一六、秦朝的灭亡1.暴政导致民不聊生2.农民起义3.秦朝的覆灭七、结论正文:一、引言在我国历史上,秦朝是一个极其重要的朝代。

秦始皇通过一系列的政治、经济和文化改革,奠定了中国统一的基础,对后世产生了深远的影响。

本篇文章将详细介绍秦朝的历史。

二、秦统一六国1.秦始皇的统一战争:秦始皇继位后,采取远交近攻的策略,逐步消灭六国,完成了对中国的统一。

2.秦朝的建立:公元前221年,秦始皇建立了秦朝,自称始皇帝,定都咸阳。

三、秦朝的政治制度1.中央集权制度:秦始皇实行三公九卿制,加强了中央集权,对地方进行严格控制。

2.皇帝制度:秦始皇采用皇帝称号,规定皇帝权力至高无上,世袭罔替。

四、秦朝的经济建设1.土地改革:秦朝实行土地私有制,使土地得到合理分配,提高了农业生产力。

2.统一度量衡:秦始皇统一了全国的度量衡、货币和文字,方便了商业往来,促进了经济发展。

五、秦朝的文化建设1.焚书坑儒:秦始皇为了巩固政权,曾下令焚书坑儒,加强对思想文化的控制。

2.文字统一:秦始皇推行小篆,统一全国文字,有利于文化交流和传承。

六、秦朝的灭亡1.暴政导致民不聊生:秦朝实行严刑峻法,赋税沉重,导致民众生活困苦,怨声载道。

2.农民起义:公元前209年,陈胜、吴广发动起义,揭开反秦的序幕。

3.秦朝的覆灭:公元前206年,秦朝灭亡,楚汉相争开始。

七、结论秦朝虽然短暂,但其对中国的统一、政治制度和经济文化建设产生了深远的影响。