紫外可见吸收光谱的产生及原理

- 格式:docx

- 大小:12.59 KB

- 文档页数:1

紫外可见吸收光谱法原理概述解释说明1. 引言1.1 概述紫外可见吸收光谱法是一种广泛应用于化学分析、生物医药和材料科学等领域的分析技术。

它通过检测样品吸收紫外或可见光的能力,可以确定样品中存在的化合物或物质的浓度。

紫外可见吸收光谱法基于原子、离子或分子在特定波长范围内对电磁辐射的选择性吸收现象,利用这种吸收现象可以获得样品所具有的信息。

本文将对紫外可见吸收光谱法的原理进行详细介绍,并探讨其在化学分析、生物医药和材料科学中的应用。

1.2 文章结构本文共分为五个部分:引言、紫外可见吸收光谱法原理、紫外可见吸收光谱应用领域、实验方法与操作步骤以及结论和展望。

1.3 目的本文旨在向读者介绍紫外可见吸收光谱法的基本原理以及其在不同领域中的应用。

通过阐述紫外可见吸收光谱法的操作方法和实验步骤,希望能为初学者提供一份清晰的指南,使其能够准确、有效地应用该技术进行分析。

同时,我们将对紫外可见吸收光谱法的局限性进行讨论,并展望其未来在科学研究和实际应用中的发展方向。

2. 紫外可见吸收光谱法原理:2.1 光谱的基本概念:光谱是指将某物质在不同波长范围内对电磁辐射的吸收、发射或散射进行分析和测量的方法。

根据电磁辐射的能量不同,可将光谱分为紫外光谱、可见光谱和红外光谱等。

其中,紫外可见吸收光谱法利用物质对紫外及可见光区域(200-800 nm)的吸收特性进行定量和定性分析。

2.2 紫外可见吸收光谱的原理:紫外可见吸收光谱法是通过物质吸收特定波长范围内电磁辐射而产生的能级跃迁来进行分析。

当样品受到入射光线照射后,样品中的某些化学成分会吸收特定波长范围内的能量,并转为高能态。

这些化学成分在高能态时可能会跃迁至更高能级或离子化状态,从而使入射光线中特定波长的能量被吸收,形成明显的吸收峰。

根据琴斯定律(Lambert-Beer定律),光的吸收与样品中物质浓度成正比。

因此,通过测量入射光和透射光之间的吸收差异,可以推算出样品中特定化合物的浓度。

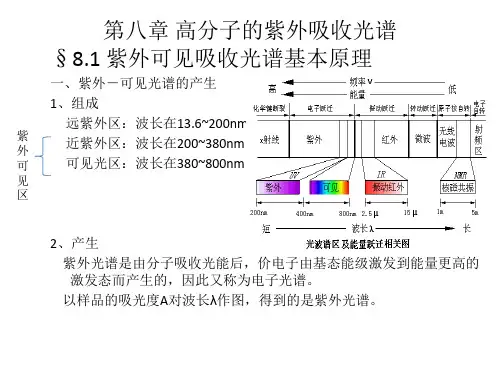

紫外和可见光吸收光谱1.紫外光谱及其产生⑴紫外光的波长范围紫外光的波长范围为4-400nm。

200-400为近紫外区,4-200nm为远紫外区。

由于波长很短的紫外光会被空气中氧和二氧化碳吸收,研究远紫外区的吸收光谱很困难,一般的紫外光谱仅仅是用来研究近紫外区的吸收。

⑵紫外光谱当把一束光通过有机化合物时,某一波长的光可能吸收很强,而对其他波长的光可能吸收很弱,或者根本不吸收。

当化合物吸收一定波长的紫外光时,电子发生跃迁,所产生的吸收光谱叫做紫外吸收光谱,简称紫外光谱。

⑶电子跃迁的种类在有机化合物分子中,由于化合物的价电子有三种类型,即σ键电子、π键电子和未成键的 n 电子,在电子吸收光谱中,电子跃迁主要是经下三种。

①σ-σ*跃迁σ电子是结合得最牢固的价电子,在基态下,电子在成键轨道中,能级最低,而σ*态是最高能级。

σ-σ*跃迁需要相当高的辐射能量。

在一般情况下,仅在200nm以下约~150nm才能观察到,即在一般紫外光谱仪工作范围之外,只能用真空紫外光谱仪才可观察出来(在无氧和二氧化碳的情况下)。

所以测紫外光谱时,常常用烷烃作溶剂。

② n电子的跃迁n 电子是指象N,S,O,X 等原子上未共用的电子。

它的跃迁有两种方式。

第一种方式:n-π* 跃迁未共用电子激发跃入π*轨道,产生吸收带,称为R带(基团型的,Radikalartig德文),由n-π*引起的,在200 nm以上。

如:醛酮分子中羰基在275-295nm处有吸收带,为C=O中n-π*跃迁吸收带。

第二种方式是n→σ*跃迁,这种跃迁所需的能量大于n-π*,故醇醚均在远紫外区才出现吸收带。

~ 200nm。

如甲醇λmax183nm。

③π→π*跃迁乙烯分子中π电子吸收光能量,跃迁到π*轨道。

吸收带在远紫外区。

当双键上氢逐个被烯基取代后,由于共轭作用,π→π*能级减小。

吸收带向长波递增。

由共轭双键产生的吸收带称为K带,其特征是摩尔消光系数大于104。

在近紫外区吸收,CH2=CH2 λmax162nm,CH2=CH-CH=CH2 λmax217nm。

1.试简述产生吸收光谱的原因.解:分子具有不同的特征能级,当分子从外界吸收能量后,就会发生相应的能级跃迁.同原子一样,分子吸收能量具有量子化特征.记录分子对电磁辐射的吸收程度与波长的关系就可以得到吸收光谱.2.电子跃迁有哪几种类型?这些类型的跃迁各处于什么补偿范围?解:从化学键的性质考虑,与有机化合物分子的紫外-可见吸收光谱有关的电子为:形成单键的σ电子,形成双键的π电子以及未共享的或称为非键的ν电子.电子跃迁发生在电子基态分子轨道和反键轨道之间或基态原子的非键轨道和反键轨道之间.处于基态的电子吸收了一定的能量的光子之后,可分别发生σ→σ?6?5,σ →π?6?5,π →σ?6?5,n →σ?6?5,π →π?6?5,n→π?6?5等跃迁类型.π →π?6?5,n →π?6?5所需能量较小,吸收波长大多落在紫外和可见光区,是紫外-可见吸收光谱的主要跃迁类型.四种主要跃迁类型所需能量?6?2E大小顺序为:n →π?6?5<π →π?6?5≤n →σ?6?5<σ →σ?6?5. 一般σ →σ?6?5跃迁波长处于远紫外区,<200nm,π →π?6?5,n →s*跃迁位于远紫外到近紫外区,波长大致在150-250nm之间,n →π*跃迁波长近紫外区及可见光区,波长位于250nm-800nm之间.3. 何谓助色团及生色团?试举例说明.解:能够使化合物分子的吸收峰波长向长波长方向移动的杂原子基团称为助色团,例如CH 4 的吸收峰波长位于远紫外区,小于150nm但是当分子中引入-OH 后,甲醇的正己烷溶液吸收波长位移至177nm,-OH起到助色团的作用.当在饱和碳氢化合物中引入含有π键的不饱和基团时,会使这些化合物的最大吸收波长位移至紫外及可见光区,这种不饱和基团成为生色团.例如,CH 2 CH 2 的最大吸收波长位于171nm处,而乙烷则位于远紫外区. 4.有机化合物的紫外吸收光谱中有哪几种类型的吸收带?它们产生的原因是什么?有什么特点?解:首先有机化合物吸收光谱中,如果存在饱和基团,则有s →s*跃迁吸收带,这是由于饱和基团存在基态和激发态的s电子,这类跃迁的吸收带位于远紫外区.如果还存在杂原子基团,则有n →s*跃迁,这是由于电子由非键的n轨道向反键s轨道跃迁的结果,这类跃迁位于远紫外到近紫外区,而且跃迁峰强度比较低.如果存在不饱和C=C双键,则有p →p*,n →p*跃迁,这类跃迁位于近紫外区,而且强度较高.如果分子中存在两个以上的双键共轭体系,则会有强的K吸收带存在,吸收峰位置位于近紫外到可见光区.对于芳香族化合物,一般在185nm,204nm左右有两个强吸收带,分别成为E1, E2吸收带,如果存在生色团取代基与苯环共轭,则E2吸收带与生色团的K带合并,并且发生红移,而且会在230-270nm 处出现较弱的精细吸收带(B带).这些都是芳香族化合物的特征吸收带. 5. 在有机化合物的鉴定及结构推测上,紫外吸收光谱所提供的信息具有什么特点?解:紫外吸收光谱提供的信息基本上是关于分子中生色团和助色团的信息,而不能提供整个分子的信息,即紫外光谱可以提供一些官能团的重要信息,所以只凭紫外光谱数据尚不能完全确定物质的分子结构,还必须与其它方法配合起来. 6. 距离说明紫外吸收光谱在分析上有哪些应用.解:(1)紫外光谱可以用于有机化合物的定性分析,通过测定物质的最大吸收波长和吸光系数,或者将未知化合物的紫外吸收光谱与标准谱图对照,可以确定化合物的存在. C H C H C H C H trans- λmax=295nm εmax=27000 cis-λmax=280nmεmax=10500 (2)可以用来推断有机化合物的结构,例如确定1,2-二苯乙烯的顺反异构体.(3)进行化合物纯度的检查,例如可利用甲醇溶液吸收光谱中在256nm处是否存在苯的B吸收带来确定是否含有微量杂质苯.(4)进行有机化合物、配合物或部分无机化合物的定量测定,这是紫外吸收光谱的最重要的用途之一。

试说明紫外-可见吸收光谱产生的原理

紫外-可见吸收光谱是一种分析技术,它基于物质在紫外-可见

光区域吸收特定波长的光的原理。

其产生的原理可以通过以下几个步骤解释:

1. 分子能级:物质的分子由一组能级构成,每个能级对应不同的能量。

在基态下,分子中的电子处于最低能级。

通过吸收光的作用,电子可以从基态跃迁到激发态,这种跃迁需要特定的能量。

2. 能量差异:不同种类的分子具有不同的结构和化学性质,其分子能级之间的能量差异也不同。

在紫外-可见光区域,光子

的能量与电子跃迁所需能量的差异相对较小。

3. 吸收光谱:当物质处于基态时,紫外-可见光中的特定波长

的光通过物质时,分子中的电子可以吸收这些光子,从基态跃迁到激发态。

这种吸收现象导致物质对该波长的光的吸收增加,形成吸收峰。

4. 可见光区域:紫外-可见吸收光谱主要针对分子能级之间的

电子跃迁,其中紫外光区域对应着高能电子激发态的跃迁,可见光区域对应着低能电子激发态的跃迁。

紫外光区域波长较短,能量较高,对应着电子从基态到高能激发态的跃迁。

可见光区域波长较长,能量较低,对应着电子从基态到低能激发态的跃迁。

总之,紫外-可见吸收光谱产生的原理是物质分子在紫外-可见

光区域吸收特定波长的光,电子跃迁到激发态所需能量与光子的能量相匹配。

通过测量吸收光谱,可以了解物质的分子结构、化学性质以及浓度等信息。

紫外可见吸收光谱的产生及原理

1. 物质对光的选择性吸收

分子的紫外-可见吸收光谱是基于分子内电子跃迁产生的吸收光谱进行分析的一种常用的光谱分析方法。

当某种物质受到光的照射时,物质分子就会与光发生碰撞,其结果是光子的能量传递到了分子上。

这样,处于稳定状态的基态分子就会跃迁到不稳定的高能态,即激发态:

m(基态)+hv------m*(激发态)

这就是对光的吸收作用。

由于物质的能量是不连续的,即能量上一量子化的。

只有当入射光的能量(hv)与物质分子的激发态和基态的能量差相等时才能发生吸收

△e=e2-e1= hv=hc/λ

而不同的物质分子因其结构的不同而具有不同的量子化能级,即△e不同,故对光的吸收也不同。

紫外-可见吸收光谱定性分析的依据:光吸收程度最大处的波长叫做最大吸收波长,用λmax 表示,同一种吸光物质,浓度不同时,吸收曲线的形状不同,λmax不变,只是相应的吸光度大小不同,这是定性分析的依据。

2. 朗伯-比尔定律。

紫外-可见分光光度计的定量分析的依据是朗伯-比尔定律。

当单色光通过液层厚度一定的含吸光物质的溶液后,溶液的吸光度a与溶液的浓度c成正比,此公式的物理意义是,当一束平行的单色光通过均匀的含有吸光物质的溶液后,溶液的吸光度与吸光物质浓度及吸收层厚度成正比。

3. 偏离比尔定律的原因

主要原因:目前仪器还不能提供真正的单色光以及吸光物质性质的改变。

(1)非单色光引起的偏离

(2)由于溶液本身的化学和物理因素引起的偏离。