紫外-可见吸收光谱与红外光谱.

- 格式:pdf

- 大小:409.29 KB

- 文档页数:5

红外吸收光谱和紫外吸收光谱都是用来研究物质的光谱分析方法,它们在原理和应用上既有共同点,也有明显的区别。

共同点:

都是通过测量物质对特定波长光的吸收来研究物质的性质和结构。

都可以提供关于物质分子内部结构和化学键信息。

都可以用于研究分子振动、旋转等动态性质。

都是光谱分析方法,可以用于物质的定性和定量分析。

区别:

原理不同:红外吸收光谱是利用物质分子对红外光的吸收来研究物质的结构和化学键信息,而紫外吸收光谱则是利用物质分子对紫外光的吸收来研究物质的电子结构和化学键信息。

波长范围不同:红外吸收光谱的波长范围在0.7-50微米之间,而紫外吸收光谱的波长范围在0.1-3微米之间。

应用范围不同:红外吸收光谱主要用于研究有机化合物、聚合物、无机化合物等,而紫外吸收光谱则主要用于研究有机化合物、聚合物、金属配合物等。

灵敏度不同:红外吸收光谱的灵敏度较低,需要较大的样品量才能得到明显的谱图,而紫外吸收光谱的灵敏度较高,可以检测到较小的样品量。

分辨率不同:红外吸收光谱的分辨率较高,可以区分不同的化学键和官能团,而紫外吸收光谱的分辨率较低,难以区分不同的化学键和官能团。

总之,红外吸收光谱和紫外吸收光谱都是非常重要的光谱分析方法,它们在原理和应用上既有共同点,也有明显的区别。

化学实验中的常见光谱分析方法光谱分析是化学实验中常用的一种分析方法,通过不同物质吸收或发射特定波长的电磁辐射来分析物质的组成和性质。

在化学实验室中,常见的光谱分析方法包括紫外-可见吸收光谱、红外光谱、质谱以及核磁共振等。

本文将详细介绍这些常见的光谱分析方法及其应用。

一、紫外-可见吸收光谱紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)是一种常用的分子光谱分析方法,通过测量物质在紫外-可见光区域的吸收特性,可以推断物质的分子结构和浓度。

在紫外-可见光谱实验中,常用的仪器是分光光度计。

该仪器可以测量物质溶液对不同波长光线吸收的程度,从而得到吸收光谱图。

通过对比标准物质的吸收光谱,可以确定待测物质的浓度。

紫外-可见光谱广泛应用于有机化合物的分析,如药物检测、环境监测等。

在药物领域,紫外-可见光谱可以用于测定药物的纯度以及药物在体内的代谢率。

在环境监测中,紫外-可见光谱可以检测水中有机物的浓度,监测水质污染状况。

二、红外光谱红外光谱是一种分析物质结构和功能的常见方法,通过测量物质与红外辐射的相互作用来分析物质的化学特性。

红外光谱仪是红外光谱实验中使用的仪器,它可以测量物质在不同波长的红外辐射下的吸收情况。

红外光谱广泛应用于有机分子的结构确定和功能分析。

通过红外光谱,可以确定有机化合物中的官能团、化学键类型以及分子的组成。

在药物研究中,红外光谱常被用于药物质量控制和表征。

通过对比标准物质的红外光谱,可以鉴定未知药物的成分。

三、质谱质谱是一种通过分析化学物质的离子质量与荷质比(m/z)的比例来确定其分子结构和分子量的方法。

质谱仪是质谱分析中使用的仪器,它可以将化学物质转化为离子,并测量不同离子质荷比的强度。

通过质谱仪得到的质谱图,可以确定化合物的分子式和分子结构。

质谱广泛应用于有机化学和生物分析等领域。

在有机化学中,质谱可以用于鉴定化合物的结构和确定分子量。

在生物分析中,质谱可以用于鉴定蛋白质的氨基酸序列和脂肪酸的结构。

各种光谱的区别

不同种类的光谱在物理和化学领域中具有多种应用。

以下是一些常见光谱的区别:

1.可见光谱:可见光谱是指可见光的波长范围,大约从380

到750纳米。

它是人眼可以感知到的光谱范围,对于研究

物体的颜色和光的吸收、反射和透射具有重要意义。

2.紫外-可见光谱(UV-Vis光谱):紫外-可见光谱涵盖了紫外

和可见光波长范围。

它用于研究物质的电子能级、光吸收、光散射等。

通过分析样品对特定波长光的吸收或透射,可

以获取关于样品的分子结构、浓度、化学性质等信息。

3.红外光谱:红外光谱涵盖了超过可见光波长的范围,通常

从780纳米到1毫米。

通过观察物质在红外光波段的吸收

和散射,可以推测物质的化学组成、分子键振动和结构等。

红外光谱广泛应用于光谱学、有机化学和材料科学等领域。

4.核磁共振谱(NMR谱):核磁共振谱是通过测量原子核在

外加磁场中的共振现象来研究样品的结构和化学环境。

核

磁共振技术基于原子核的自旋和核磁矩,广泛用于化学、

生物学和医学等领域。

5.质谱:质谱是通过测量离子的质量和相对丰度,分析样品

中的化学组成和分子结构。

质谱通常涉及样品原子或分子

的离子化和分离,并在质谱仪中进行检测和分析,广泛应

用于有机化学、生物医学和环境科学等领域。

这些是常见光谱的一些区别,每种光谱都有其特定的应用领域和分析目的。

选取适当的光谱和技术取决于研究或分析的具体需求和样品性质。

紫外光谱与红外光谱的区别

1)定义不同、

紫外可见吸收光谱:让不同波长的光通过待测物,经待测物吸收后测量其对不同波长光的吸收程度(吸光度A),以吸光度A为纵坐标,辐射波长为横坐标作图,得到该物质的吸收曲线,即为紫外可见吸收光谱。

红外光谱:又称为分子振动转动光谱,属分子吸收光谱。

样品收到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,使振转能级从基态跃迁带激发态,相应于这些区域的投射光强减弱,记录百分透过率T%对波长或波数的曲线,即为红外光谱。

两者都是分子的吸收光谱图。

2)

1)

•。

核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的区别核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的主要不同有两点:①原理不同紫外可见吸收光谱是分子吸收200~700nm的电磁波,吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁,主要是引起最外层电子能级发生跃迁。

红外光谱是分子吸收2.5~50um(2500~50000nm)的电磁波,吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁。

核磁共振波谱则是在外磁场下,吸收60cm~300m 的电磁波,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁。

②测定方法不同。

紫外和红外等一般光谱是通过测定不同波长下的透光率(T%=出射光强/入射光强)来获得物质的吸收光谱。

这种方法只适用于透过光强度变化较大的能级跃迁。

60cm~300m的电磁波穿透力很弱,故核磁共振无法通过测定透光率来获得核磁共振光谱,它是通过“共振吸收法”来测定核磁共振信号的。

共振吸收法是指:在一定磁场强度下,原子核在一定频率的电磁波照射下发生自旋能级跃迁时引起核磁矩方向改变进而产生感应电流,通过放大、记录此感应电流便得到核磁共振信号。

依次改变磁场强度(或电磁波的照射频率)使满足不同化学环境核的共振条件,收集共振引起的磁感应信号,经过数学处理,就获得核磁共振波谱图。

③谱图的表示方法不同:紫外谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化。

红外谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化。

核磁谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化。

④提供的信息不同:紫外提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息。

红外提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率。

核磁提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息。

核磁共振谱的优缺点:优点:(仪器的灵敏度和分辨率非常高,较容易解析NMR图(随着计算机技术的应用,多脉冲激发的方法的采用及由此产生的二维谱图、多维谱图等许多新技术,是许多复杂化合物的结构测定引刃而解,NMR可以说是化学研究中最有力的武器之一。

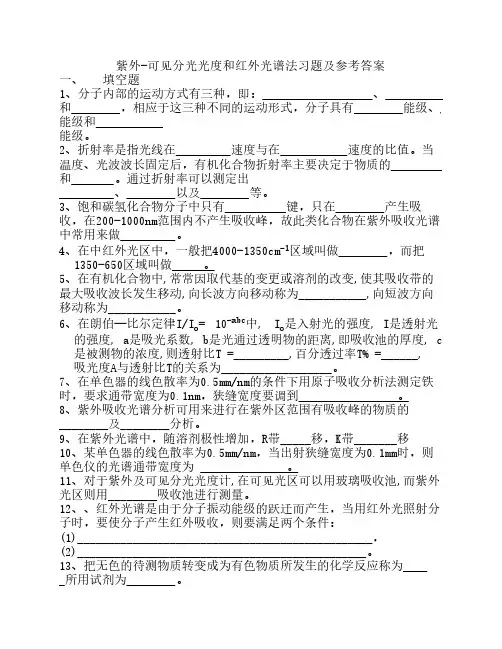

紫外-可见分光光度和红外光谱法习题及参考答案一、 填空题1、分子内部的运动方式有三种,即: 、和 ,相应于这三种不同的运动形式,分子具有 能级、 能级和能级。

2、折射率是指光线在 速度与在 速度的比值。

当温度、光波波长固定后,有机化合物折射率主要决定于物质的和 。

通过折射率可以测定出、 以及 等。

3、饱和碳氢化合物分子中只有 键,只在 产生吸收,在200-1000nm范围内不产生吸收峰,故此类化合物在紫外吸收光谱中常用来做 。

4、在中红外光区中,一般把4000-1350cm-1区域叫做 ,而把1350-650区域叫做 。

5、在有机化合物中,常常因取代基的变更或溶剂的改变,使其吸收带的最大吸收波长发生移动,向长波方向移动称为___________,向短波方向移动称为___________。

6、在朗伯—比尔定律I/I o= 10-abc中, I o是入射光的强度, I是透射光的强度, a是吸光系数, b是光通过透明物的距离,即吸收池的厚度, c是被测物的浓度,则透射比T =_________,百分透过率T% =______,吸光度A与透射比T的关系为__________________。

7、在单色器的线色散率为0.5mm/nm的条件下用原子吸收分析法测定铁时,要求通带宽度为0.1nm,狭缝宽度要调到 。

8、紫外吸收光谱分析可用来进行在紫外区范围有吸收峰的物质的________及________分析。

9、在紫外光谱中,随溶剂极性增加,R带_____移,K带_______移10、某单色器的线色散率为0.5mm/nm,当出射狭缝宽度为0.1mm时,则单色仪的光谱通带宽度为 。

11、对于紫外及可见分光光度计,在可见光区可以用玻璃吸收池,而紫外光区则用________吸收池进行测量。

12、、红外光谱是由于分子振动能级的跃迁而产生,当用红外光照射分子时,要使分子产生红外吸收,则要满足两个条件:(1)________________________________________________,(2)_______________________________________________。

紫外可见吸收光谱、红外吸收光谱和核磁共振光谱是化学分析中常用的三种光谱技术。

它们虽然在应用领域和原理上有所不同,但在某些方面也存在一些相似之处。

在本文中,我将深入探讨这三种光谱技术的共同点,并分析它们之间的联系。

1. 这三种光谱技术都是分析化学领域中常用的手段,用于研究物质的结构和性质。

它们能够通过不同的原理和方法,对物质进行分析和表征,从而为化学研究和实际应用提供重要的数据支持。

2. 在实验操作上,这三种光谱技术都需要对样品进行预处理和制备,以确保获得准确和可靠的测试数据。

对于紫外可见吸收光谱和红外吸收光谱,样品通常需要溶解或制备成适当的样品片;而对于核磁共振光谱,则需要对样品进行氢化处理和溶解。

3. 就数据解析而言,这三种光谱技术都需要对实验数据进行处理和解释,以获得与化学结构和性质相关的信息。

这包括对光谱图谱的解读和峰位的标定,以及对峰强度和形状的分析。

4. 这三种光谱技术在实验原理和测试方法上也存在一些共通之处。

它们都是基于物质对电磁辐射的吸收和发射现象,通过测定不同波长或频率下的吸收或发射光谱,获得与物质结构和性质相关的信息。

总结回顾:在本文中,我们从实验操作、数据解析和实验原理三个方面分析了紫外可见吸收光谱、红外吸收光谱和核磁共振光谱的共同点。

这三种光谱技术在化学分析中发挥着重要作用,对研究物质的结构和性质具有重要意义。

通过深入理解和比较这三种技术,我们能够更全面、深刻和灵活地应用它们,在化学研究和实际应用中取得更好的成果。

个人观点和理解:我个人认为,紫外可见吸收光谱、红外吸收光谱和核磁共振光谱的相同之处并不仅仅局限于实验操作、数据解析和实验原理上,更重要的是它们共同承担了化学分析和表征的重任,为我们揭示了物质的结构和性质。

在今后的研究和应用中,我们应该充分发挥这三种光谱技术的优势,进一步加深对它们的理解和应用。

通过本文的阐述,我相信你对紫外可见吸收光谱、红外吸收光谱和核磁共振光谱的相同之处已经有了更全面的理解。

紫外-可见吸收光谱与红外光谱基本概念紫外-可见吸收光谱:让不同波长的光通过待测物,经待测物吸收后,测量其对不同波长光的吸收程度(吸光度A),以吸光度A为纵坐标,辐射波长为横坐标作图,得到该物质的吸收光谱或吸收曲线,即为紫外—可见吸收光谱。

红外光谱:又称为分子振动转动光谱,属分子吸收光谱。

样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,使振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,记录百分透过率T%对波数或波长的曲线,即为红外光谱。

两者都是红分了的吸收光谱图。

区别--起源不同1.紫外吸收光谱由电子能级跃迁引起紫外线波长短、频率高、光子能量大,能引起分子外层电子的能级跃迁。

电子跃迁虽然伴随着振动及转动能级跃迁,但因后者能级差小,常被紫外曲线所淹没。

除某些化合物蒸气(如苯等)的紫外吸收光谱会显现振动能级跃起迁外,一般不显现。

因此,紫外吸收光谱属电子光谱。

光谱简单。

2.中红外吸收光谱由振—转能级跃迁引起? 红外线的波长比紫外线长,光子能量比紫外线小得多,只能收起分子的振动能级并伴随转动能级的跃迁,因而中红外光谱是振动—转动光谱,光谱复杂。

适用范围紫外吸收光谱法只适用于芳香族或具有共轭结构的不饱和脂肪族化合物及某些无物的定性分析,不适用于饱和有机化合物。

红外吸收光谱法不受此限,在中红外区,能测得所有有机化合物的特征红外光谱,用于定性分析及结构研究,而且其特征性远远高于紫外吸收光谱,除此之外,红外光谱还可以用于某些无机物的研究。

紫外分光光度法测定对象的物态以溶液为主,以及少数物质的蒸气;而红外分光光度法的测定对象比紫外分光光度法广泛,可以测定气、液、固体样品,并以测定固体样品最为方便。

红外分光光度法主要用于定性鉴及测定有机化合物的分子结构,紫外分光光度法主要用于定量分析及测定某些化合物的类别等。

特性红外光谱的特征性比紫外光谱强。

因为紫外光谱主要是分子的∏电子或n电子跃迁所产生的吸收光谱。

第二章紫外-可见吸收光谱【教学内容】1. 紫外-可见吸收光谱概述2. 紫外-可见光谱的仪器原理3.紫外-可见吸收光谱的原理4.常用术语5 有机化合物紫外-可见光谱的吸收峰6 吸收谱带的四种类型7 常见有机化合物生色团的紫外吸收峰8 紫外-可见光谱的影响因素9.紫外-可见光谱的定性和定量应用【掌握内容】1.掌握紫外-可见光谱的基本概念12.掌握有机化合物中电子跃迁的基本类型。

3.掌握紫外-可见光谱的定性分析方法4.掌握紫外-可见光谱的定量分析方法【熟悉内容】熟悉紫外-可见光谱仪的基本原理【了解内容】了解无机化合物的紫外-可见吸收光谱【教学重点和难点】教学重点:紫外-可见吸收光谱的基本概念、定性和定量分析方法【教学目标】掌握紫外-可见光谱的基本概念,紫外-可见光谱的定性和定量分析方法。

【教学手段】课堂讲授,辅以多媒体幻灯图片【教学过程】1 紫外-可见吸收光谱概述紫外—可见分光光度法是利用某些物质分子能够吸收200 ~ 800 nm光谱区的辐射来进行分析测定的方法。

这种分子吸收光谱源于价电子或分子轨道上电子的电子能级间跃迁,广泛用于无机和有机物质的定量测定,辅助定性分析(如配合IR)。

1.1 分子吸收光谱的产生在分子中,除了电子相对于原子核的运动外,还有核间相对位移引起的振动和转动。

这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定能级。

下图为分子的能级示意图。

图1. 分子中电子能级、振动能级和转动能级示意图分子总能量:E分子= E电子+ E振动+ E转动当用频率为ν的电磁波照射分子,而该分子的较高能级与较低能级之差△E恰好等于该电磁波的能量hν时,即有:△ E = hν(h为普朗克常数)此时,在微观上出现分子由较低能级跃迁到较高的能级;在宏观上则透射光的强度变小。

用一连续-辐射的电磁波照射分子,将照射前后光强度的变化转变为电信号,并记录下来,然后以波长为横坐标,以电信号(吸光度A)为纵坐标,就可以得到一张光强度变化对波长的关系曲线图-紫外吸收光谱图,如下:A称为吸光度(absorbance),吸收度或光密度(OD,optical density),a称为吸收系数(absorotiviry),是化合物分子的特性,它与浓度(c)和光透过介质的厚度(b)无关。

第三章紫外可见吸收光谱法一、选择题1、人眼能感觉到的可见光的波长范围是()。

A、400nm~760nmB、200nm~400nmC、200nm~600nmD、360nm~800nm2、在分光光度法中,透射光强度(I)与入射光强度(I0)之比I/I0称为( )。

A、吸光度B、吸光系数C、透光度D、百分透光度3、符合朗伯-比尔定律的有色溶液在被适当稀释时,其最大吸收峰的波长位置( )。

A、向长波方向移动B、向短波方向移动C、不移动D、移动方向不确定4、对于符合朗伯-比尔定律的有色溶液,其浓度为c0时的透光度为T0;如果其浓度增大1倍,则此溶液透光度的对数为( )。

A、T0/2B、2T0C、2lgT0D、0.5lgT05、在光度分析中,某有色物质在某浓度下测得其透光度为T;若浓度增大1倍,则透光度为( )。

A、T2B、T/2C、2TD、T1/26、某物质的摩尔吸光系数很大,则表明( )。

A、该物质溶液的浓度很大B、光通过该物质溶液的光程长C、该物质对某波长的光的吸收能力很强D、用紫外-可见光分光光度法测定该物质时其检出下限很低7、在用分光光度法测定某有色物质的浓度时,下列操作中错误的是( )。

A、比色皿外壁有水珠B、待测溶液注到比色皿的2/3高度处C、光度计没有调零D、将比色皿透光面置于光路中8、下列说法正确的是( )。

A、透光率与浓度成正比B、吸光度与浓度成正比C、摩尔吸光系数随波长而改变D、玻璃棱镜适用于紫外光区9、在分光光度分析中,常出现工作曲线不过原点的情况。

与这一现象无关的情况有( )。

A、试液和参比溶液所用吸收池不匹配B、参比溶液选择不当C、显色反应的灵敏度太低D、被测物质摩尔吸光系数太大10、质量相等的A、B两物质,其摩尔质量M A>M B。

经相同方式发色后,在某一波长下测得其吸光度相等,则在该波长下它们的摩尔吸光系数的关系是( )。

A、εA>εBB、εA<εBC、εA=εBD、2εA>εB11、影响吸光物质摩尔吸光系数的因素是( )。

紫外可见吸收光谱与红外吸收光谱的比较嘿,朋友们!今天咱来聊聊紫外可见吸收光谱和红外吸收光谱这俩“好兄弟”。

你说这紫外可见吸收光谱啊,就像是个特别挑剔的美食家,它对那些特定波长的光特别敏感。

它能告诉我们物质分子中电子的情况,就好像能看穿物质的“电子小秘密”一样。

它就爱挑那些紫外线和可见光的波长来“品尝”,一旦遇到合适的,就会产生吸收峰,这就好比美食家吃到了心仪的美食,会露出满足的表情。

而红外吸收光谱呢,则像是个经验丰富的老中医。

它不关心电子那一套,它关注的是分子的振动和转动。

它能通过那些红外光的吸收情况,摸清楚分子的“筋骨脉络”,就像老中医通过号脉能知道身体哪里有问题一样。

它能察觉到分子的各种振动模式,从而告诉我们关于分子结构的许多信息。

咱来打个比方吧,紫外可见吸收光谱就像是个专门研究时尚潮流的人,只对那些光鲜亮丽的色彩和款式感兴趣;而红外吸收光谱则像个研究传统文化的学者,更注重内在的结构和底蕴。

它们俩虽然关注点不一样,但都对我们了解物质有着不可或缺的作用啊!你想想看,要是没有紫外可见吸收光谱,我们怎么能知道那些漂亮的颜色是怎么来的呢?怎么能判断一个物质对光的反应呢?而要是没有红外吸收光谱,我们又怎么能搞清楚那些复杂的分子结构呢?它们一个管外表,一个管内在,配合得多好呀!再比如说,在化学研究中,我们经常要同时用到这两种光谱。

就像我们做菜,既要有好看的摆盘,又要有美味的口感。

紫外可见吸收光谱能帮我们快速地检测一些物质的存在和浓度,红外吸收光谱则能帮我们深入地了解物质的结构和性质。

它们就像是我们的左膀右臂,缺了谁都不行啊!而且哦,它们在不同的领域都大显身手呢!在药物研发中,紫外可见吸收光谱可以用来检测药物的纯度和含量,红外吸收光谱可以用来确定药物的结构是否正确。

在环境监测中,紫外可见吸收光谱可以检测水中的污染物,红外吸收光谱可以分析空气中的化学成分。

这多厉害呀!所以说呀,紫外可见吸收光谱和红外吸收光谱这俩可真是各有千秋,谁也离不开谁。

紫外-可见吸收光谱与红外光谱

基本概念

紫外-可见吸收光谱:让不同波长的光通过待测物,经待测物吸收后,测量其对不同波长光的吸收程度(吸光度A),以吸光度A为纵坐标,辐射波长为横坐标作图,得到该物质的吸收光谱或吸收曲线,即为紫外—可见吸收光谱。

红外光谱:又称为分子振动转动光谱,属分子吸收光谱。

样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,使振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,记录百分透过率T%对波数或波长的曲线,即为红外光谱。

两者都是红分了的吸收光谱图。

区别--起源不同

1.紫外吸收光谱由电子能级跃迁引起紫外线波长短、频率高、光子能量大,能引起分子外层电子的能级跃迁。

电子跃迁虽然伴随着振动及转动能级跃迁,但因后者能级差小,常被紫外曲线所淹没。

除某些化合物蒸气(如苯等)的紫外吸收光谱会显现振动能级跃起迁外,一般不显现。

因此,紫外吸收光谱属电子光谱。

光谱简单。

2.中红外吸收光谱由振—转能级跃迁引起? 红外线的波长比紫外线长,光子能量比紫外线小得多,只能收起分子的振动能级并伴随转动能级的跃迁,因而中红外光谱是振动—转动光谱,光谱复杂。

适用范围

紫外吸收光谱法只适用于芳香族或具有共轭结构的不饱和脂肪族化合物及某些无物的定性分析,不适用于饱和有机化合物。

红外吸收光谱法不受此限,在中红外区,能测得所有有机化合物的特征红外光谱,用于定性分析及结构研究,而且其特征性远远高于紫外吸收光谱,除此之外,红外光谱还可以用于某些无机物的研究。

紫外分光光度法测定对象的物态以溶液为主,以及少数物质的蒸气;而红外分光光度法的测定对象比紫外分光光度法广泛,可以测定气、液、固体样品,并以测定固体样品最为方便。

红外分光光度法主要用于定性鉴及测定有机化合物的分子结构,紫外分光光度法主要用于定量分析及测定某些化合物的类别等。

特性

红外光谱的特征性比紫外光谱强。

因为紫外光谱主要是分子的∏电子或n电子跃迁所产生的吸收光谱。

因此,多数紫外光谱比较简单,特征性差。

UV-Vis主要用于分子的定量分析,但紫外光谱(UV)为四大波谱之一,是

鉴定许多化合物,尤其是有机化合物的重要定性工具之一。

红外光谱主要用于化合物鉴定及分子结构表征,亦可用于定量分析。

应用实例:

紫外光谱的一些图:

紫外光谱例解:

2-(1-环己烯基)-2-丙醇在硫酸存在下加热处理,得到主要产物分子式为C9H14,产物经纯化,测得紫外光谱入max242nm(e10100).推断这个主要产物的结构,并讨论其反应过程。

解:这是醇在硫酸作用下消去水的反应,按一般反应结果应得到2-(1-环己烯基)-2-丙烯,与测定分子式相符。

按Woodward-Fieser 经验规则计算这个预期产物的入max值为

215+5*3=229nm

与产物的实测值242nm相差甚远,以上结构应否定。

如采取以下反应过程将得到3-丙叉基环己烯的产物,按规则计算入max值为

215+5*3+5=240,与实测值接近,表明后一种反应过程的设想和预期反应产物是正确的。

红外光谱不同类型键的伸缩振动频率

各主要官能团红外光谱的特征吸收峰频率

红外光谱例解:

如图是红外光谱图,图解如图中。

红外光谱上的基频峰与泛频峰

基本概念

基频峰:分子吸收一定频率的红外线,若振动能级由基态跃迁至第一激发态时,所产生的吸收峰称为基频峰。

泛频峰:在红外吸收光谱上,除基频峰外,还有振动能级由基态跃迁至第二振动激发态、第三激发态等现象,所产生的峰称为泛频峰。

二者的异同点

二者都是红外光谱上的峰。

基频峰是振动能级由基态跃迁至第一激发态,泛频峰是振动能级由基态跃迁至第二振动激发态、第三激发态等。

基频峰一般都较大,因而基频峰是红外光谱上最主要的一类吸收峰。

泛频峰可以观察到,但很弱,可提供分子的“指纹”,是红外光谱中的峰跃迁禁阻峰。

两者都是红外光谱上的峰,如果懂得,对分析红外光谱图很有用。

泛频峰的存在增加了红外光谱的复杂性,但是增强了红外光谱的特征性。

取代苯的泛频峰出现在2000~1667cm-1的区间,主要由苯环上碳-氢面外的倍频峰等构成,特征性较强,可用于鉴别苯环上的取代位置,但峰强常常较弱,也有可能被淹没。

普图示例

苯衍生物的红外光谱图

图中手形指针所指的便是苯的泛频峰,与苯衍生物的红外光谱图表对比可知,是单取代的。

再从A、B、C等基频峰可以分析出这个红外光谱图是什么物质的。