最新中医方剂学第6讲---祛湿剂教学讲义ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:744.00 KB

- 文档页数:95

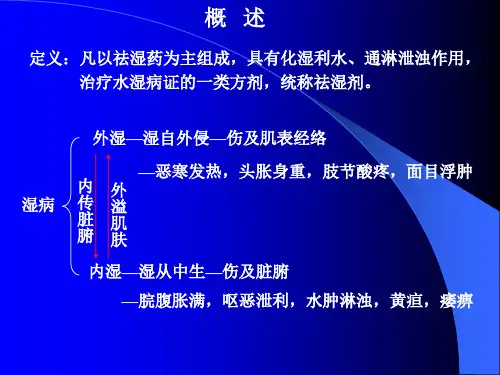

第一章祛湿剂一、含义凡是利用祛湿药物为主,具有化湿利水,通淋泻浊作用,治疗湿邪为病的方剂,统称为祛湿剂。

湿的概念:两种:水湿病分类:外湿:①湿邪客于肌表(表证):头胀重痛,肢体沉重,恶寒发热,脉濡。

(解表剂)②风湿痹证:关节疼痛,肿胀,屈伸不利。

③湿温初起证。

内湿:①湿困脾胃证:脘腹胀满、疼痛,食少呕吐,泄泻。

②湿热郁结证:湿温病、黄疸、泄泻、湿热淋浊。

③寒湿内阻证:痰饮、水肿、痹证、脚气。

④水湿内停证:蓄水、水肿、癃闭、淋浊、泄泻。

内外湿多相因互见,不能截然划分,表湿重可以入侵脏腑,内湿重可影响肌表。

(如风湿性关节炎,久病当补气健脾)。

湿与水二者异名同类,湿为水之渐,水为湿之积,二者实难截然划分。

湿的特点:1.湿有明显的季节性(主要指外湿),湿为长夏之气,暑令湿盛,追加多兼感,说明与气候环境有密切的关系(暑湿、湿温、痢疾多见于夏季)。

2.发病的隐袭性。

湿邪伤人,其性粘腻,发病缓慢,初期不易察觉,其中人也缓。

外湿——久卧湿地,雾露水中作用渐积而成。

内湿——嗜酒饮食所伤,久之中阳不振,水湿不运。

“湿病不论内外,其重袭乎人,多有不觉”《沈氏尊生》。

3.致病的广泛性湿邪可侵袭人体很多部位而发病,可在肌表(风水),可在筋骨(关节炎),可在内脏(水肿),上中下均可发病(上则头重鼻塞,中则脘闷痞满,呕泄等,下则足跗水肿、淋浊带下)。

4.湿的重浊性(1)湿为阴邪,其重浊粘腻,能阻塞气机,能潴留成水。

(2)湿水同属一类,故疾病表现重浊性(头重如裹、四肢沉重,倦怠身重)。

(3)湿性下趋,多伤人体下部,“伤于风者上先受之,伤于湿者下先爱之”。

5.病的难移性,湿邪留着,粘滞,难移,病程长,缠绵难速愈。

6.湿易与其它邪气相合。

湿病范围广泛,人体有异,证候多有兼挟,有寒化热化,有虚实之别,有挟风挟水的复杂变化,其性粘滞重浊,多易阻气机,导致气机不畅等情况。

人身中,主水在肾,,制水在脾,调水在肺。

“诸湿肿满皆属于脾”湿病与脏腑关系:与肺脾肾肝关系极为密切。