苏武传:艺术手法及人物形象

- 格式:ppt

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:22

苏武传叙事艺术特点苏武传是中国古代文学中的一部传世之作,以其精湛的叙事艺术而闻名于世。

苏武传通过生动的语言和细腻的描写,展现了苏武艰苦卓绝的历程和坚韧不拔的精神,同时也展示了作者对苏武的深刻揣摩和对人性的深刻洞察。

以下将从几个方面来解释苏武传的叙事艺术特点。

苏武传以生动的语言和细节描写刻画了苏武的形象。

通过对苏武形象的细致描绘,读者可以清晰地感受到苏武的坚毅、智慧和人格魅力。

例如,苏武在北方草原的生活中,面对恶劣的环境和残酷的待遇,他始终保持着乐观和坚定的信念,不屈服于困境。

这种形象的刻画使读者对苏武的人格魅力产生共鸣,感受到他的伟大和坚韧。

苏武传通过巧妙的叙事结构和节奏感,增强了故事的张力和吸引力。

故事以苏武被贬至北方草原为起点,以苏武回到中原的终点,通过一系列的曲折和起伏,展现了苏武在北方的艰辛和奋斗,以及他最终克服困难、战胜敌人的壮丽场景。

这种叙事结构使整个故事具有紧凑的连贯性,让读者产生一种强烈的情感共鸣,引发读者的思考和回味。

苏武传通过细腻的描写和丰富的细节,使故事更加生动和具体。

作者通过对苏武生活的描写,使读者产生身临其境的感觉,仿佛亲眼目睹了苏武的遭遇和奋斗。

例如,苏武被贬至北方草原后,他的生活艰苦而充满挑战,但他依然坚守信念,努力适应环境。

这些描写细节不仅增强了故事的真实感和可信度,也使读者更好地理解苏武的内心世界和成长历程。

苏武传通过对人性的深刻洞察和情感描写,赋予了故事更深层次的内涵。

苏武传不仅展现了苏武的坚韧不拔和忠诚,也揭示了人性中的善良、勇敢和智慧。

通过对苏武和其他人物的情感描写,读者可以感受到作者对人性的深刻关怀和思考,引发读者对人性的思考和思考。

苏武传以其精湛的叙事艺术而成为中国古代文学的经典之作。

它通过生动的语言和细节描写,刻画了苏武的形象;通过巧妙的叙事结构和节奏感,增强了故事的张力和吸引力;通过细腻的描写和丰富的细节,使故事更加生动和具体;通过对人性的深刻洞察和情感描写,赋予了故事更深层次的内涵。

苏武传塑造人物的艺术手法

《苏武传》塑造人物的艺术手法主要有以下几种,仅供参考:

1. 对比衬托:作者善于用对比衬托的方法,将不同的人物的性格和行为进行对比,以突出苏武的忠诚、坚定、不屈不挠等品质,使读者更加深刻地感受到苏武的人格魅力。

2. 细节描写:作者通过细腻的笔触,对苏武的言行举止进行深入的描绘,使读者能够更加真实地感受到苏武的情感和内心世界,从而更加深入地理解苏武的形象。

3. 侧面烘托:作者通过描写周围人物的反应和评价,从侧面烘托出苏武的形象,使读者能够更加全面地了解苏武的特点和品质。

4. 语言描写:作者通过生动、形象的语言描写,表现了苏武的智慧和口才,使读者能够更加深入地了解苏武的性格特点。

5. 心理描写:作者通过对苏武的心理进行深入的剖析,表现出苏武的内心世界和情感体验,使读者更加真实地感受到苏武的形象。

综上所述,《苏武传》塑造人物的艺术手法多种多样,作者通过这些手法将苏武的形象塑造得生动、立体、感人,使读者能够深刻地感受到苏武的忠诚、坚定、不屈不挠等品质。

苏武传人物形象及特点

《苏武传》是一部描写汉代大臣苏武的传奇小说,小说以苏武身上所展现的精神境界和品德风范为主线,生动地描绘了苏武这一历史人物的形象和特点。

苏武这一历史人物是一位具有高尚品德和卓越才干的大臣,在《苏武传》中,则被塑造成了一位具有坚定意志、顽强毅力和忠诚爱国的英雄形象。

苏武在外交上表现出了非凡的才干和智慧,他在面对匈奴使者的压力下,始终保持着镇定的态度,坚持了正义的立场,最终取得了胜利。

苏武在遭遇困境时,也表现出了非凡的毅力和坚韧的意志,他在流放异地的艰苦环境下,依然能够坚持自己的信仰和坚定的爱国之情。

苏武的人物形象和特点,也得到了许多文学家和历史学家的高度评价。

他的清廉正直、忠诚爱国、才华出众等品质,为后人所推崇和学习。

苏武的形象不仅是一个历史人物的形象,更是一种精神的象征和文化的遗产,被广泛地传颂和传承。

总之,《苏武传》是一部具有丰富内涵和深刻意义的传奇小说,苏武这一历史人物的形象和特点,也给我们留下了珍贵的历史文化遗产。

- 1 -。

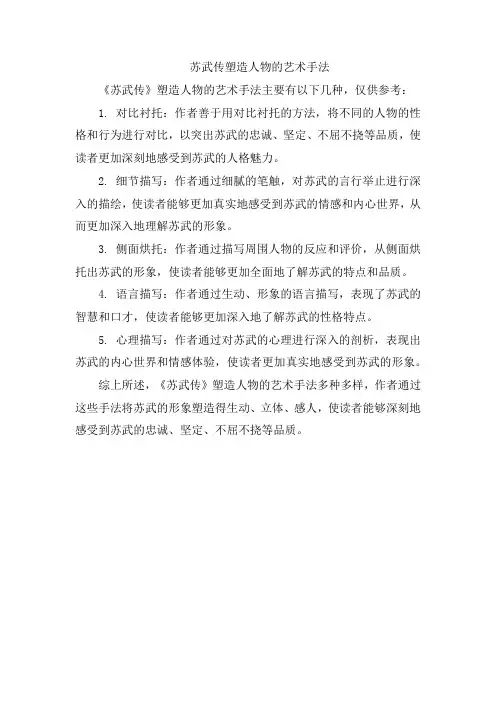

《苏武传》的艺术特色《苏武传》的艺术特色有以下几个方面:(1)首先值得称道的是班固善于用对照、映衬的艺术手法,来塑造主人公的形象,在言与行的比照烘托中,见出人物的正邪之别。

这对照、映衬分见于敌我两个营垒,出现于不同场合。

其一,在出使匈奴之初,与副使张胜的对照。

当苏武完成了送回留汉的匈奴使者和厚赂单于的任务,正欲归汉之时,适遇缑王与虞常谋反匈奴的突发事件。

副使张胜与虞常有旧,卷入其中。

因谋反事发,虞常被捕,张胜知难于隐瞒,只得告之苏武。

苏武料此事必牵连自己,有负于国,欲自杀而被张胜、常惠所止。

在单于使卫律召苏武受辞之时,苏武深责自己屈节辱命,引刀自刺,得救而未死。

苏武伤愈之后,紧接着就是“会论虞常”和再度逼降,虞常被斩,张胜心惊,当卫律“举剑欲击”之时,“胜请降”。

反观苏武,在卫律“复举剑拟之”的生死关头,却是“不动”。

作为副使,张胜背着苏武行事,置两国关系于不顾,欲贪功而陷于虞常谋反之事,累及苏武,在匈奴的威逼之下,贪生请降。

而苏武在得知真情后,首先想到的是“见犯乃死,重负国”“虽生,何面目以归汉”,立下竭忠尽节之志,自杀未果,更不为敌方剑刃相加所动。

通过与张胜的对照,更可见苏武以死保全气节、镇静无畏的使臣风度和高贵品质。

其二,在威逼利诱之时,与叛徒卫律的对照。

卫律因李延年推荐,出使匈奴,还汉之时,延年因罪全家被捕,卫律逃奔匈奴,被封为丁零王。

此次虞常与缑王合谋反叛之事,因涉及张胜,引出“单于使卫律召武受辞”一幕。

在剑斩虞常、张胜请降之后,卫律先是以言相逼:“副有罪,当相坐。

”苏武据理反驳,卫律理屈词穷,举剑威胁,苏武“不动”。

威逼不成,卫律转以利诱来劝降,降之则是“赐号称王,拥众数万,马畜弥山”,拒降则是“空以身膏草野,谁复知之”,但苏武仍是“不应”。

卫律见恬不知耻的现身说法不能奏效,又转为威胁:“君因我降,与君为兄弟,今不听吾计,后虽欲复见我,尚可得乎?”对这种无耻之尤的言行,苏武终于无法按捺而痛斥卫律。

对比描写―――《苏武传》中的个性化表现手法:漆朝晖安徽六安一中(237009)苏武出使匈奴,在孤独绝望中,保持人格国格独立完整,用长达十九年的时间进行坚忍不拔地灵魂坚守,持节不屈在中国历史上铸就了爱国主义精神丰碑。

《苏武传》中苏武人物形象立体丰满,呼之欲出,这主要是因为班固成功地运用了对比描写的表现手法。

文章首先用三个叛徒形象与苏武形成对比。

但是三个叛徒形象并非贴个叛徒标签那么简单,虽同为叛徒,但形象特征各异,在同苏武的对比描写中尽显苏武忠贞本色。

文章在刻画叛徒张胜形象时,成功地与苏武进行了对比,苏武一行完成出使任务正欲回国时,恰逢缑王与虞常谋反匈奴的意外事件,副使张胜与虞常在汉相知,“私候胜”,虞常与缑王等密谋反叛,而且跟张胜说到“吾母与弟在汉,幸蒙其赏赐”。

张胜居然“许之”,作为一国之副使竟然糊涂至私会反复无常的汉之叛将,置国家利益于不顾,对比苏武,一直把国家利益和荣誉置于生命之上,张胜实乃鼠辈,紧接着,作者把苏武张胜连续对比,东窗事发,张胜不得不如实报告苏武,苏武首先不是责备张胜,而是想到此事必牵连自己,“见犯乃死,重负国”,欲自杀,苏武想到的是国家,是怎样保全国家荣誉,毫不犹豫准备自杀殉国,被张胜常惠制止。

后来,单于使“卫律召武受辞”,苏武再次引佩刀自刺。

苏武伤愈后,“会论虞常”,卫律逼降,卫律精心设计的逼降方案,先斩虞常,准备造成一种心理震慑,然后“举剑欲击之”,张胜心惊,请降。

我们看文章的精彩描写“复举剑拟之”,“武不动”。

张胜贪生怕死,无气节,无是非标准,猥琐形象在苏武作为国之脊梁的高大形象的对比下,英雄愈见其高大,高山仰止,可歌可泣,成为历史上耀眼的人格标杆!文章通过对比手法描写卫律和苏武,刻画了卫律无耻的叛徒嘴脸,彰显了苏武高尚的人格,卫律当年因李延年案叛逃匈奴,被封为丁灵王,卫律在匈奴封王重用,忘却为汉臣食汉禄的应尽忠心和节操,还自鸣得意地表白“幸蒙大恩,赐号称王,拥众数万,马畜弥心,富贵如此!”还肩负单于使命劝降,“苏君今日降,明日复然。

苏武传之人物形象分析

苏武传,是唐朝大文豪杜牧的著名诗篇,以史实为根据,详细描写了勇猛的苏武的壮举和发迹历程。

在这篇作品中,杜牧尤其突出地展示了苏武的形象:他是一个具有敏锐洞察力的宁静和吏,勇敢坚强,热心而又顽强的英雄。

苏武的最大个性特征非勇力莫属。

他在诗中被描绘成一个坚强而精明的军官,他自觉选择了较炽热和艰险的一条路,不惜自己的生命,冲锋在战斗中第一个冲进去,总是在最危险的时候拯救官兵,赢得了无数人的赞誉。

他在宝石寨一役中对叛军的主力部队首先发起的冲击表现出勇猛不凡,以极快的速度侵入敌人阵地,迎头击倒正在拦截的叛军,出色地完成了任务,体现了他敢作敢当的性格。

苏武还个性张扬,性情温和,他会勇敢地横插偶得,毫无所惧地发牢骚,以实时反映艰苦形势;他也可以安宁让步,推延时机,不假思索地把出征事宜放在心里,在内心深处拥有着宽容知恩的天性,这是苏武的内心勇气和莫测的包容力。

苏武的形象体现了中国古代文人的写作传统,把朴素的英雄气质表达得淋漓尽致。

综观苏武传,我们不但能看到英雄的豪情与勇气,也能感受苏武精明勇敢、忠贞不渝、爱憎分明的性格特点,这也是杜牧用一篇诗篇,将中国文化精华表达得如此透彻的原因之一。

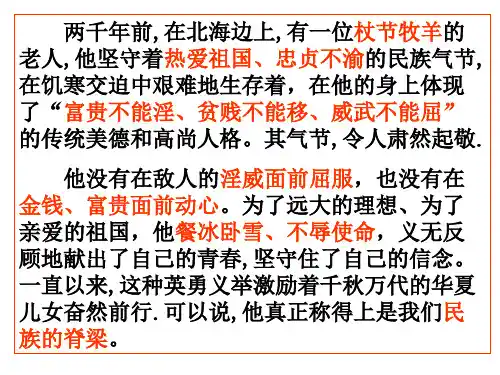

苏武传知识点《苏武传》是《汉书》中的一篇经典传记,记载了苏武在出使匈奴期间所经历的种种磨难和他始终坚守民族气节的感人故事。

以下为大家梳理一些重要的知识点。

一、作者与作品《汉书》由东汉史学家班固所著。

班固继承父业,历时二十余年,修成这部重要的史书。

《汉书》是我国第一部纪传体断代史,主要记载了西汉的历史。

二、苏武出使的背景汉武帝时期,汉朝与匈奴之间战争频繁。

为了缓和双方关系,汉朝派遣苏武出使匈奴。

三、苏武的人物形象1、忠贞爱国苏武出使匈奴,被扣押多年,但始终心系大汉,不向匈奴屈服。

他手持旄节,牧羊北海,表现出对祖国的无限忠诚。

2、坚韧不拔在极其恶劣的环境中,苏武忍饥挨饿,却依然坚持生存。

他的坚韧意志令人钦佩。

3、有气节、有操守面对匈奴的威逼利诱,苏武毫不动摇,坚决捍卫汉朝的尊严和自己的人格。

四、重点字词1、通假字(1)畔主背亲“畔”通“叛”,背叛(2)与旃毛并咽之“旃”通“毡”,毛织的毡毯(3)掘野鼠去草实而食之“去”通“弆”,收藏2、一词多义(1)使①数通使相窥观使者②单于使使晓武第一个“使”:派;第二个“使”:使者(2)发①方欲发使送武等派遣②虞常等七十余人欲发发动③恐前语发被揭发3、古今异义(1)汉亦留之以相当古义:相抵今义:差不多(2)皆为陛下所成就古义:栽培,提拔今义:事业上的成绩(3)我丈人古义:长辈今义:岳父4、词类活用(1)天雨雪雨:名词作动词,下(2)杖汉节牧羊杖:名词作动词,拄着(3)武能网纺缴网:名词作动词,结网(4)羝乳乃得归乳:名词作动词,生子五、特殊句式1、被动句(1)见犯乃死,重负国(“见”表被动)(2)皆为陛下所成就(“为……所”表被动)2、倒装句(1)何以汝为见(宾语前置,“何以”应为“以何”)(2)子卿尚复谁为乎(宾语前置,“谁为”应为“为谁”)六、文章结构文章大致可分为三部分:第一部分:介绍苏武出使匈奴的背景和缘由。

第二部分:详细叙述苏武在匈奴所遭遇的种种磨难,包括被扣押、流放北海等。

创新平台《苏武传》出自《汉书》,记叙了汉武帝时期苏武出使匈奴却被意外扣留的经历。

面对敌人的威逼利诱,苏武牢记自己的使命,历尽种种艰难,最终荣归故里。

在作品中,作者塑造了一位忠心耿耿的爱国志士的形象。

那么,他到底是如何塑造这一人物形象的呢?接下来,笔者就谈谈《苏武传》中塑造人物形象的几种方法。

一、正面描写1.动作描写《苏武传》是一篇史传文。

作者以历史人物的故事为素材,经过一定的艺术加工,创作出这篇文章。

在创作的过程当中,作者采用了相应的艺术手法,来展现人物形象的特点。

动作往往能反映一个人的心理状态,展现其性格特征。

作者通过描写人物的动作,能更好地塑造人物形象,帮助读者走进人物的内心世界。

在这篇文章中,作者就通过动作描写塑造了苏武的形象。

汉武帝时期,北方的匈奴频频与汉朝发生摩擦,双方争斗不断。

后来,匈奴向汉朝示好,放回了羁押许久的汉朝使臣,汉武帝也派遣苏武护送匈奴使臣回到匈奴。

在这个过程中,苏武肩负着维护两国和平的重任,同时他本人也代表着朝廷,所以,他到达匈奴之后,一直谨言慎行。

可是意外还是发生了:副中将张胜与虞常(原本是汉臣)等人谋反,事情败露后又被匈奴的单于擒获。

事态发展到如此地步,不可避免地牵涉到汉朝的使臣。

单于爱惜苏武的才华,想让他归降,因此派同样身为降臣的卫律去说服苏武。

当着卫律的面,苏武“引佩刀自刺”。

从苏武这一果决的行为中我们不难看出,他确实是意志坚定,毫不动摇。

这一动作既显示了苏武对汉朝的忠诚,也展现了他的坚毅不屈。

苏武试图自尽,又被卫律救活。

等苏武痊愈之后,卫律试图再次劝说苏武归降,并当着苏武的面杀了虞常。

“复举剑拟之,武不动”,当虞常将剑指向苏武时,苏武面不改色,岿然不动。

这一细节既显示了苏武的气节,也表明苏武心中毫无愧疚之意(他并未参与谋反之事)。

无论处于什么样的境遇,即使是受到死亡的威胁,他也不会有丝毫的改变。

在被匈奴单于幽禁的那段时间里,单于原本想将苏武放置于冰天雪地之间,迫使他屈服,他却“卧啮雪,与旃毛并咽之”,捍卫了身为汉朝使臣的尊严,展现了凛然的风骨和傲气。

《苏武传》是一篇史传文,由汉代班固所作,主要记录了苏武奉命出使匈奴后的经历——为了和匈奴通好,汉武帝派遣苏武出使匈奴,后苏武被扣留在匈奴长达十九年后才被放回,“始以强壮出,及还,须发尽白”。

文章的语言精炼,将史家的笔法和文学语言完美地结合了起来,将人物形象刻画得入木三分,让读者见识到了苏武的高风亮节和爱国热情,成为了一代又一代人的精神标杆。

以下将从“衬托”这个角度来分析苏武是如何在单于处心积虑的逼迫下,卫律和李陵劝降的压力下坚决不降的,更加展示了苏武的凛然高节。

“衬托”是通过事物之间的相近或者对立条件,借助一种事物来陪衬或者突出另一种事物的表现手法,能起到“烘云托月”的作用,包括“正衬”和“反衬”。

在《苏武传》一文中,作者主要通过卫律、单于和李陵这三个人衬托了苏武誓死不降的决心。

单于先是派卫律审讯苏武,然后自己再亲自上阵游说,最后派李陵去说服,均无果,成为了这次劝降过程中意志的败者,成就了苏武的高风亮节。

有的学生可能会好奇:单于是匈奴高高在上的君王,为何非要招降苏武呢?还三番五次地去派人劝降?又为何没有在劝说无果下直接杀了他。

抛开当时大汉和匈奴的社会背景,仅教材解析CAI JIE XI从课文中来分析的话,可以看出单于对苏武有钦佩之感,欣赏其高尚的节操,颇有惺惺相惜的意味,如苏武在引刀自裁后,“单于壮其节,朝夕遣人候问武”,这里借助单于的话以及单于感念其精神未曾杀害苏武更加衬托了苏武的大义。

下面,笔者就谈谈衬托手法在《苏武传》中的运用。

一、卫律威逼利诱,衬托出苏武的不慕名利卫律是汉朝的叛徒,“汉武帝甚怨卫律”。

虞常以此为契机,拉拢张胜(苏武的副使)参与自己的反叛。

事情败露后,牵连到了苏武。

于是,单于让卫律去审讯苏武,劝其投降。

苏武却说:“屈节辱命,虽生,何面目以归汉?”(丢了气节,就算侥幸不死,以后又有什么脸面回到家乡去呢?)卫律又从武力上震慑苏武一行人,“举剑欲击之”,吓得副使张胜马上投降了。

但是苏武并不害怕。

《苏武传》教案(第三课时)《苏武传》教案(第三课时)静风凝海第三课时艺术手法及人物形象一、详略得当详:苏武宁死不降、卧雪牧羊等略:苏武为於革干王赏识及牛羊被盗等【精炼提示】目的在于突出主题:苏武的崇高的民族气节、强烈的爱国意识、艰苦卓绝的斗争精神。

探讨:文章记事有详有略,对卫律和李陵劝降部分详细描写,为什么要这样处理,有什么用意?【精炼提示】卫律和李陵对苏武的劝降是最能表现苏武的气节。

面对威逼利诱,面对死亡威胁,唯有坚守信念才会宁死不屈。

二、用语言、行动、细节刻画人物1.找出课文中描写苏武的相关语句“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”引佩刀自刺。

复举剑拟之,武不动。

武不应。

武骂律曰:“女为人臣子,不顾恩义……匈奴之祸从我始矣。

”杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

武曰:“武父子亡功德,皆为陛下所成就,……愿勿复言。

”武曰:“自分已死久矣!王必欲降武,请毕今日之欢,效死于前!”武闻之,南乡号哭,欧血,旦夕临数月。

武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白。

探讨:课文是怎样从环境和细节描写入手来挖掘人物性格特征的?【精炼提示】为了表现苏武的性格、气节及始终不渝的爱国精神,文章在记“行”时又着力于环境及细节的描写。

冰天雪地廪食不至的北海牧羊环境,把苏武这个人物推到了矛盾斗争的风口浪尖上,让人物性格得以淋漓尽致的展示。

细节描写,充分表现出苏武不屈的民族气节。

三、研读卫律和李陵对苏武的劝降部分。

1.学生分角色朗读,体会人物个性化的语言。

2.分析卫律、李陵的性格特征,从而感受苏武的人格魅力。

精炼提示】卫律:卖国求荣、傲慢无礼、阴险狡诈。

李陵:与卫律不同,他对汉朝还有感情,对自己叛国的行为也深感羞愧,但他意志不坚定,因一己之私而背叛祖国投靠匈奴。

3.本文里各种人物对苏武起了对比的作用,请把文中多个人物的性格和苏武作对比,看看对塑造苏武形象有什么作用。

(1)张胜:头脑简单,糊涂谋反,事情败露,立即叛变。

苏武:认识清醒,高瞻远瞩,欲以死息祸;面对劝降,始终保持气节。