肝性脑病的发病机制

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:1

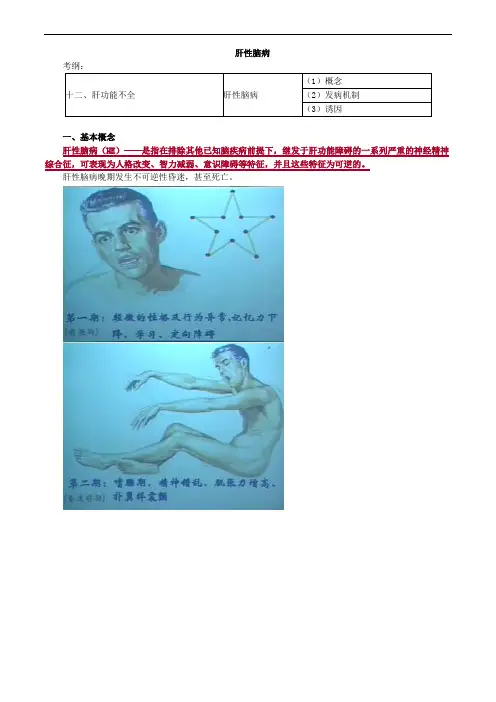

肝性脑病考纲:十二、肝功能不全肝性脑病(1)概念(2)发病机制(3)诱因一、基本概念肝性脑病(HE)——是指在排除其他已知脑疾病前提下,继发于肝功能障碍的一系列严重的神经精神综合征,可表现为人格改变、智力减弱、意识障碍等特征,并且这些特征为可逆的。

肝性脑病晚期发生不可逆性昏迷,甚至死亡。

二、发病机制主要受累细胞为——星形胶质细胞。

肝性脑病病理学表现继发于急性肝功能不全继发于慢性肝功能不全病理表现星形胶质细胞肿胀明显的细胞毒性脑水肿颅内压明显增高,常有脑疝形成AlzheimerⅡ型星形胶质细胞增多症轻度脑水肿肝性脑病的发生主要是由于脑组织的功能和代谢障碍所引起。

主要学说有:(一)氨中毒学说(二)假性神经递质学说(三)血浆氨基酸失衡学说(四)γ-氨基丁酸(GABA)(一)氨中毒学说1.血氨增高的原因(1)氨清除不足——“鸟氨酸循环障碍”→尿素合成减少(2)氨的产生增多——产氨器官肠道、肾脏、肌肉,→主要来源于肠道产氨肝功能严重障碍时:①供给鸟氨酸循环的——ATP不足②鸟氨酸循环的——酶系统严重受损③以及鸟氨酸循环的——各种底物缺失(2)氨产生增多——产氨器官肠道、肾脏、肌肉,主要来源于肠道产氨②经肠-肝循环弥散入肠道的尿素,在细菌释放的尿素酶作用下也可产氨。

——正常时,肠道每天产氨约4g,经门静脉入肝,转变为尿素而被解毒。

肝脏功能严重障碍时,氨的产生增多,是由于:①门静脉高压→肠黏膜淤血、水肿,肠蠕动减弱以及胆汁分泌减少等,使消化吸收功能降低导致肠道细菌活跃,可使细菌释放的氨基酸氧化酶和尿素酶增多→肠道产氨增加。

②未经消化吸收的蛋白成分在肠道潴留→肠道产氨增加。

③肝硬化晚期合并肾功能障碍,尿素排出减少,弥散入肠道的尿素增加。

如果合并上消化道出血,肠道内增多的血液蛋白质经细菌分解,产氨进一步增加。

√减少蛋白质的摄入、酸化肠道可减少氨的吸收。

④肾脏也可产生少量氨,与尿液中的H+结合为NH4+,随尿排出⑤肝性脑病患者昏迷前,出现明显的躁动不安、震颤等肌肉活动增强的表现——肌肉的腺苷酸分解代谢增强,使肌肉产氨增多。

肝性脑病发病机制肝性脑病的发病机制迄今未完全明了。

1、氨中毒学说血氨升高是肝性脑病的临床特征之一(1)氨的形成和代谢:血氨主要来自肠道、肾脏和骨胳肌产主的氨。

在结肠部位以 NH3弥散人黏膜内而被吸收,游离的NH3有毒性,且能透过血脑屏障;NH4+呈盐类形式存在。

相对无毒,不能透过血脑屏障。

游离氨NH3与NH4+的互相转化受肠腔pH值的影响。

当结肠中pH>6时,NH3大量弥散入血; pH<6时,则NH4+从血液中转至肠腔,随粪便排出。

此外,肾脏以及骨骼肌活动时也能产氨。

机体清除血氨的途径有:①在肝脏内将有毒的氨合成为无毒的尿素;②体内脑、肾等组织利用和消耗氨;③肾小管排出氨;④血氨过高时少量氨自肺排出。

(2)血氨增高与氨对中枢神经系统的毒性作用:患者血氨增加的原因是血氨生成过多和代谢清除过少。

肝功能衰竭时,肝脏利用氨合成尿素的能力减退,而门体分流存在时,肠道的氨未经肝脏解毒而直接进入体循环,使血氨增高。

氨的毒性作用:干扰脑细胞的三羧酸循环,使大脑细胞的能量供应不足,以致不能维持正常功能。

2、假性神经递质学说肝功能衰竭时,食物中的芳香族氨基酸在肝内清除发生障碍而进入脑组织,形成异常的酪胺和苯乙醇胺。

它们取代了突触中的正常递质,使神经传导发生障碍而出现意识障碍和昏迷。

正常递质多巴胺或去甲肾上腺素被假性神经递质取代后,乙酰胆碱占优势,出现扑翼(击)样震颤。

3.氨基酸代谢不平衡学说防线钻机酸增多而支链氨基酸减少色氨酸脑中增多的色氨酸衍生更多的5—羟色胺,后者是中枢神经某些神经元的抑制性递质,有拮抗去甲肾上腺素的作用,可能与昏迷有关。

4.r-氨基丁酸 / 苯二氮卓复合体学说。

肝性脑病肝性脑病(肝昏迷)是严重肝病引起的以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调的综合病征,以意识障碍、行为失常和昏迷为主要临床表现。

一、病因及发病机制(一)病因①肝硬化---最常见②门体分流手术③重症病毒性肝炎、中毒或药物所致的急性或暴发性肝功能衰竭、妊娠急性脂肪肝等。

(二)诱发因素①上消化道出血---最常见上消化道出血--蛋白质分解--肠内产氨增多②高蛋白质饮食③大量排钾利尿和腹腔放液代谢性碱中毒--促使NH3通过血-脑屏障④不恰当使用安眠药、镇静药等⑤其他:便秘、感染、外科手术、尿毒症等(三)发病机制1.氨中毒学说血氨升高是肝性脑病的重要发病机制。

2.假性神经递质学说食物中的芳香族氨基酸3.氨基酸代谢不平衡学说4.γ-氨基丁酸/苯二氮卓(GABA/BZ)复合体学说二、临床表现分期特点脑电图病理反射扑翼样震颤0期-潜伏期无行为、性格异常,只有心理测试或智力测试时有轻微异常正常阴性无1期-前驱期轻度的性格改变和行为失常。

表现欣快或淡漠少言,喜怒无常,不讲卫生,反应较迟钝,应答尚准确,但吐字不清且较慢正常阴性存在2期-昏迷前期意识错乱、睡眠障碍、行为失常为主要表现。

病人定向力和理解力减退,对时间、地点、人的概念混乱,记忆力、计算能力下降,言语不清,书写障碍。

多有睡眠时间倒错,昼睡夜醒。

可有幻觉、狂躁等异常存在存在3期-昏睡期以昏睡和精神错乱为主,大部分时间病人呈昏睡状态,可以唤醒,醒时可回答简单问题,常有神志不清和幻觉异常肌张力增高,腱反射亢进存在4期-昏迷期意识完全丧失①浅昏迷--对痛刺激和不适体位尚有反应,腱反射和肌张力仍亢进②深昏迷--各种反射消失,肌张力消失,瞳孔常散大,可出现阵发性惊厥、踝阵挛和过度换气异常深昏迷(-)无法引出三、辅助检查1.血氨--升高2.脑电图二、三期病人,脑电图明显异常。

典型的改变:节律变慢,出现δ波。

3.诱发电位4.心理智能测验四、治疗原则(一)去除诱发因素:是肝性脑病一般治疗的基本原则和其他药物治疗的基础。

肝性脑病的发病机制脑组织无特异性形态学改变,仅可见到原浆型星型胶质细胞增生肥大、细胞水肿;脑组织水肿。

目前认为肝性脑病的发病机制是由于严重的肝脏疾患造成肝功能衰竭而导致的代谢紊乱、代谢毒物蓄积,从而引起脑组织的代谢和功能障碍。

1、氨中毒学说正常的血氨为59μmol/L(100μg/dL)NH3NH4+,当PH值升高时,血中非离子氨增加,进而弥散入血,脑和脑脊液中的氨也随之升高。

因此碱中毒时弥散入脑的氨会增多。

认为氨是引起肝性脑病的主要因素。

根据bibliography(文献):①患者常有血氨及脑脊液氨升高;②高蛋白饮食及铵盐可诱发肝性脑病,控制饮食或降低血氨后病情好转;③动物实验给予大剂量铵盐可诱发可逆性昏迷;(1)血氨升高的原因◆氨的生成增多:1、肝硬化时门脉高压,胃肠道淤血,肠道未经消化的蛋白质成分增多2、严重肝病合并肾功能不全时,血中尿素大量堆积3、肝性脑病早期,躁动肌肉中腺苷分解增加◆氨的清除不足:1、氨的清除主要在肝内经合成尿素,再由肾排出体外2、生成1.0分子的尿素能清除2.0分子氨,消耗3.0分子的A TP3、鸟氨酸循环障碍,酶系统遭破坏,尿素合成减少◆门-体侧支循环的建立(2)血氨升高对脑的毒性作用1、干扰脑组织的能量代谢2、脑内神经递质发生改变◆氨与脑内α-酮戊二酸结合,消耗α-酮戊二酸,使三羧酸循环中断,ATP生成减少。

◆谷氨酸形成过程中,消耗NADH,影响细胞呼吸链中氢的传递,导致A TP生成不足。

◆氨进一步与谷氨酸结合生成谷氨酰胺,这是一种ATP依赖性的氨化作用,又消耗大量ATP。

◆氨能抑制丙酮酸脱羧酶的活性,阻碍丙酮酸的氨化脱羧过程,使乙酰辅酸酶A生成不足,乙酰胆碱的合成减少。

◆氨与谷氨酸结合成谷氨酰胺,使谷氨酸减少,谷氨酰胺增多。

◆谷氨酸能经谷氨酸脱羧酶脱羧生成γ-氨基丁酸。

2、假性神经递质学说认为肝性脑病的发生是由于正常神经递质被假性神经递质所取代,使脑干网状结构中神经突触部位冲动的传递发生障碍,从而引起神经系统的功能障碍而导致肝性脑病。

肝性脑病的发病机制

脑组织无特异性形态学改变,仅可见到原浆型星型胶质细胞增生肥大、细胞水肿;脑组织水肿。

目前认为肝性脑病的发病机制是由于严重的肝脏疾患造成肝功能衰竭而导致的代谢紊乱、代谢毒物蓄积,从而引起脑组织的代谢和功能障碍。

1、氨中毒学说正常的血氨为59μmol/L(100μg/dL)

NH3NH4+,当PH值升高时,血中非离子氨增加,进而弥散入血,脑和脑脊液中的氨也随之升高。

因此碱中毒时弥散入脑的氨会增多。

认为氨是引起肝性脑病的主要因素。

根据bibliography(文献):

①患者常有血氨及脑脊液氨升高;

②高蛋白饮食及铵盐可诱发肝性脑病,控制饮食或降低血氨后病情好转;

③动物实验给予大剂量铵盐可诱发可逆性昏迷;

(1)血氨升高的原因

◆氨的生成增多:

1、肝硬化时门脉高压,胃肠道淤血,肠道未经消化的蛋白质成分增多

2、严重肝病合并肾功能不全时,血中尿素大量堆积

3、肝性脑病早期,躁动肌肉中腺苷分解增加

◆氨的清除不足:

1、氨的清除主要在肝内经合成尿素,再由肾排出体外

2、生成1.0分子的尿素能清除2.0分子氨,消耗3.0分子的A TP

3、鸟氨酸循环障碍,酶系统遭破坏,尿素合成减少

◆门-体侧支循环的建立

(2)血氨升高对脑的毒性作用

1、干扰脑组织的能量代谢

2、脑内神经递质发生改变

◆氨与脑内α-酮戊二酸结合,消耗α-酮戊二酸,使三羧酸循环中断,ATP生成减少。

◆谷氨酸形成过程中,消耗NADH,影响细胞呼吸链中氢的传递,导致A TP生成不足。

◆氨进一步与谷氨酸结合生成谷氨酰胺,这是一种ATP依赖性的氨化作用,又消耗大量ATP。

◆氨能抑制丙酮酸脱羧酶的活性,阻碍丙酮酸的氨化脱羧过程,使乙酰辅酸酶A生成不足,乙酰胆碱的合成减少。

◆氨与谷氨酸结合成谷氨酰胺,使谷氨酸减少,谷氨酰胺增多。

◆谷氨酸能经谷氨酸脱羧酶脱羧生成γ-氨基丁酸。

2、假性神经递质学说

认为肝性脑病的发生是由于正常神经递质被假性神经递质所取代,使脑干网状结构中神经突触部位冲动的传递发生障碍,从而引起神经系统的功能障碍而导致肝性脑病。

根据:

①部分肝性脑病患者血液生物胺↑,与脑病严重程度平行;

②左旋多巴治疗使体内正常神经递质增多,有一定效果;

(1)正常神经递质生成及其作用(去甲肾上腺素和多巴胺)

●脑干网状结构中去甲肾上腺素能神经原的上行投射纤维,投射到大脑皮层——→维持觉醒状态。

●中脑黑质中的多巴胺能神经原神经纤维投射到纹状体——→维持机体的协调运动。

(2)假性神经递质的产生及其毒性(苯乙醇胺和羟苯乙醇胺(鱆胺))

●肝功能衰竭时酪胺、苯乙胺的清除发生障碍。

而进入脑组织,在脑内经β-羟化酶的作用,转变为苯乙醇胺和羟苯乙醇胺。

●苯乙醇胺和羟苯乙醇胺在化学结构上与正常神经递质多巴胺、去甲肾上腺素相似,生物学效应却远不如正常神经递质,称为假性神经递质。

3、血浆氨基酸失衡学说

根据:

①肝昏迷患者血浆芳香族氨基酸(苯丙、酪氨酸、色氨酸)增多,支链氨基酸(缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸)减少;

②切除肝脏的狗出现类似改变;

●结论:肝昏迷发生与血浆氨基酸不平衡有关

(1)血浆支链氨基酸与芳香族氨基酸失衡:支链氨基酸减少,芳香族氨基酸增多。

(2)血浆色氨酸代谢异常

(3)γ-氨基丁酸学说

●肝功能下降时,胰岛素灭活减少,过高的胰岛素使肌肉、脂肪等组织摄取、利用支链氨基酸增多,导致血浆支链氨基酸减少;同时芳香族氨基酸分解减少,造成血浆、脑组织中芳香族氨基酸增多,进一步形成假性神经递质。

●色氨酸浓度升高,入脑组织后,经羟化、脱羧转变为5-羟色胺,为抑制性递质。