红外光谱和紫外光谱的区别

- 格式:ppt

- 大小:4.11 MB

- 文档页数:67

紫外-可见吸收光谱与红外光谱基本概念紫外-可见吸收光谱:让不同波长的光通过待测物,经待测物吸收后,测量其对不同波长光的吸收程度(吸光度A),以吸光度A为纵坐标,辐射波长为横坐标作图,得到该物质的吸收光谱或吸收曲线,即为紫外—可见吸收光谱。

红外光谱:又称为分子振动转动光谱,属分子吸收光谱。

样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,使振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,记录百分透过率T%对波数或波长的曲线,即为红外光谱。

两者都是红分了的吸收光谱图。

区别--起源不同1.紫外吸收光谱由电子能级跃迁引起紫外线波长短、频率高、光子能量大,能引起分子外层电子的能级跃迁。

电子跃迁虽然伴随着振动及转动能级跃迁,但因后者能级差小,常被紫外曲线所淹没。

除某些化合物蒸气(如苯等)的紫外吸收光谱会显现振动能级跃起迁外,一般不显现。

因此,紫外吸收光谱属电子光谱。

光谱简单。

2.中红外吸收光谱由振—转能级跃迁引起? 红外线的波长比紫外线长,光子能量比紫外线小得多,只能收起分子的振动能级并伴随转动能级的跃迁,因而中红外光谱是振动—转动光谱,光谱复杂。

适用范围紫外吸收光谱法只适用于芳香族或具有共轭结构的不饱和脂肪族化合物及某些无物的定性分析,不适用于饱和有机化合物。

红外吸收光谱法不受此限,在中红外区,能测得所有有机化合物的特征红外光谱,用于定性分析及结构研究,而且其特征性远远高于紫外吸收光谱,除此之外,红外光谱还可以用于某些无机物的研究。

紫外分光光度法测定对象的物态以溶液为主,以及少数物质的蒸气;而红外分光光度法的测定对象比紫外分光光度法广泛,可以测定气、液、固体样品,并以测定固体样品最为方便。

红外分光光度法主要用于定性鉴及测定有机化合物的分子结构,紫外分光光度法主要用于定量分析及测定某些化合物的类别等。

特性红外光谱的特征性比紫外光谱强。

因为紫外光谱主要是分子的∏电子或n电子跃迁所产生的吸收光谱。

紫外线和红外线的区别

一、波长不同

1、红外线:波长在1mm到760纳米(nm)之间。

2、紫外线:波长为 10~400纳米辐射的总称。

二、发现历史不同

1、红外线:公元1800年英国科学家"威廉·赫歇尔"发现太阳光中的红光外侧所围绕著一种用肉眼无法看见的光源。

2、紫外线:1801 年德国物理学家里特发现:在日光光谱的紫端外侧一段能够使含有溴化银的照相底片感光,从而发现了紫外线的存在。

三、对人体的伤害不同

1、红外线:较强的红外线可造成皮肤伤害,其情况与烫伤相似,最初是灼痛,然后是造成烧伤。

红外线对眼的伤害有几种不同情况,波长为7500~13000埃的红外线对眼角膜的透过率较高,可造成眼底视网膜的伤害。

2、紫外线:紫外线照射时,眼睛受伤的程度和时间成正比,与照射源的距离平方成反比,并和光线的投射角度有关。

紫外光谱与红外光谱的区别

1)定义不同、

紫外可见吸收光谱:让不同波长的光通过待测物,经待测物吸收后测量其对不同波长光的吸收程度(吸光度A),以吸光度A为纵坐标,辐射波长为横坐标作图,得到该物质的吸收曲线,即为紫外可见吸收光谱。

红外光谱:又称为分子振动转动光谱,属分子吸收光谱。

样品收到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,使振转能级从基态跃迁带激发态,相应于这些区域的投射光强减弱,记录百分透过率T%对波长或波数的曲线,即为红外光谱。

两者都是分子的吸收光谱图。

2)

1)

•。

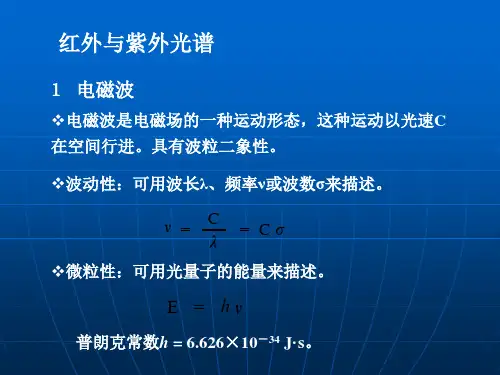

核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的区别核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的主要不同有两点:①原理不同紫外可见吸收光谱是分子吸收200~700nm的电磁波,吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁,主要是引起最外层电子能级发生跃迁。

红外光谱是分子吸收2.5~50um(2500~50000nm)的电磁波,吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁。

核磁共振波谱则是在外磁场下,吸收60cm~300m 的电磁波,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁。

②测定方法不同。

紫外和红外等一般光谱是通过测定不同波长下的透光率(T%=出射光强/入射光强)来获得物质的吸收光谱。

这种方法只适用于透过光强度变化较大的能级跃迁。

60cm~300m的电磁波穿透力很弱,故核磁共振无法通过测定透光率来获得核磁共振光谱,它是通过“共振吸收法”来测定核磁共振信号的。

共振吸收法是指:在一定磁场强度下,原子核在一定频率的电磁波照射下发生自旋能级跃迁时引起核磁矩方向改变进而产生感应电流,通过放大、记录此感应电流便得到核磁共振信号。

依次改变磁场强度(或电磁波的照射频率)使满足不同化学环境核的共振条件,收集共振引起的磁感应信号,经过数学处理,就获得核磁共振波谱图。

③谱图的表示方法不同:紫外谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化。

红外谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化。

核磁谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化。

④提供的信息不同:紫外提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息。

红外提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率。

核磁提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息。

核磁共振谱的优缺点:优点:(仪器的灵敏度和分辨率非常高,较容易解析NMR图(随着计算机技术的应用,多脉冲激发的方法的采用及由此产生的二维谱图、多维谱图等许多新技术,是许多复杂化合物的结构测定引刃而解,NMR可以说是化学研究中最有力的武器之一。

紫外-可见吸收光谱与红外光谱基本概念紫外-可见吸收光谱:让不同波长的光通过待测物,经待测物吸收后,测量其对不同波长光的吸收程度(吸光度A),以吸光度A为纵坐标,辐射波长为横坐标作图,得到该物质的吸收光谱或吸收曲线,即为紫外—可见吸收光谱。

红外光谱:又称为分子振动转动光谱,属分子吸收光谱。

样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,使振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,记录百分透过率T%对波数或波长的曲线,即为红外光谱。

两者都是红分了的吸收光谱图。

区别--起源不同1.紫外吸收光谱由电子能级跃迁引起紫外线波长短、频率高、光子能量大,能引起分子外层电子的能级跃迁。

电子跃迁虽然伴随着振动及转动能级跃迁,但因后者能级差小,常被紫外曲线所淹没。

除某些化合物蒸气(如苯等)的紫外吸收光谱会显现振动能级跃起迁外,一般不显现。

因此,紫外吸收光谱属电子光谱。

光谱简单。

2.中红外吸收光谱由振—转能级跃迁引起? 红外线的波长比紫外线长,光子能量比紫外线小得多,只能收起分子的振动能级并伴随转动能级的跃迁,因而中红外光谱是振动—转动光谱,光谱复杂。

适用范围紫外吸收光谱法只适用于芳香族或具有共轭结构的不饱和脂肪族化合物及某些无物的定性分析,不适用于饱和有机化合物。

红外吸收光谱法不受此限,在中红外区,能测得所有有机化合物的特征红外光谱,用于定性分析及结构研究,而且其特征性远远高于紫外吸收光谱,除此之外,红外光谱还可以用于某些无机物的研究。

紫外分光光度法测定对象的物态以溶液为主,以及少数物质的蒸气;而红外分光光度法的测定对象比紫外分光光度法广泛,可以测定气、液、固体样品,并以测定固体样品最为方便。

红外分光光度法主要用于定性鉴及测定有机化合物的分子结构,紫外分光光度法主要用于定量分析及测定某些化合物的类别等。

特性红外光谱的特征性比紫外光谱强。

因为紫外光谱主要是分子的∏电子或n电子跃迁所产生的吸收光谱。

紫外光谱与红外光谱

一、相同点: 都是分子光谱,且同属吸收光谱(物质分子吸收光子能量,从低能

级跃迁到高能级)

二、不同点:

(1)产生原理:紫外(可见)吸收光谱是电子光谱【吸收能量较高的紫外(可见)光,价电子和分子轨道上的电子在电子能级间跃迁】,红外光谱是振转光谱【吸收能量较低的红外光,分子振动和转动能级跃迁】。

(2)研究对象:紫外可见光谱主要是不饱和有机化合物特别是具有共轭体系的有机化合物;红外光谱研究的是在振动中伴随有偶极矩变化的化合物(红外活性物质)。

(3)分析功能:紫外可见既可定性又可定量,有时是试样破坏性的;红外光谱可定性、定量和结构分析,属非破坏性分析。

(4)制样:紫外可见一般配成稀溶液测试,红外光谱对水敏感,最常见的是采用KBr压片制样。

紫外线和红外线光谱分析技术是现代科学研究中常用的一种重要技术手段。

通过利用光谱分析仪器对样品所产生的光谱进行分析,可以准确地获得样品的化学成分、结构、组成等信息,广泛应用于化学、生物、制药等领域中。

一、紫外线光谱分析技术紫外线光谱指的是指样品经过紫外线照射后所产生的光谱,这种光谱通常在200至400nm的波长范围内产生,且样品的浓度通常很低,样品数量往往只有微克级别。

紫外线光谱分析通常都使用紫外光谱仪进行,通过测量样品在紫外光照射下的吸收特性,可以分析出样品的吸收光谱图像。

常常用于分析制药产业中的药物成分、非天然色素、染料等化合物,以及食品、环保、化工等领域。

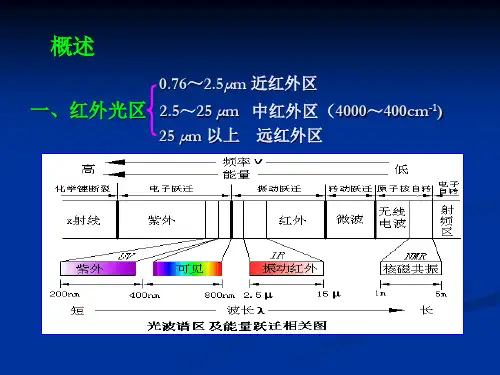

二、红外线光谱分析技术红外线光谱是指样品经过红外线照射后所产生的光谱,通常在4000至400cm^-1的波长范围内产生。

样品用于红外线光谱分析的数量相对较少,但测试需要进行大量的预处理工作,通过对样品进行取样、粉碎、压片等处理,在使样品形成透明、平坦的样品片,从而进行红外线光谱分析。

通常用于分析有机化合物的结构,如有机物、聚合物、材料表面状况等。

三、红外线和紫外线光谱分析技术在化学研究中的应用1. 确定有机物的结构:通过红外线光谱分析可以确定有机物种含基团,了解分子中原子的振动状态,以及不同官能团的位置及其化学配置。

而通过紫外线光谱分析,可以了解有机物的共轭体系,使得人们可以将该物属于哪种化学物质做出简单的分类。

2. 活性成分的检测:在制药行业中,对于活性成分的检测是非常重要的。

通过红外线光谱分析,可以帮助制药人士更深入了解药物成分,从而为制药行业的发展起到很好的促进作用。

同时,通过紫外线光谱分析,也可以检测出药品中的色素、染料等化合物的种类和浓度,保障了药物的质量稳定。

3. 电子、化学器件研究:在电子、化学器件研究领域内,理解材料成分为将材料设计到什么程度变得极其重要。

通过编制紫外线和红外线光谱图谱,可以帮助制造商更好地控制制造流程,并在整个制造过程中进行质量检测,保障产品的效能和稳定性。

光谱的分类知识点总结1. 连续光谱连续光谱是指当高温物体或光源发出的光波经过棱镜或光栅分解后所得到的光谱。

连续光谱中包括了从短波长的紫外线到长波长的红外线的所有波长的光,这种光谱在整个频谱上呈现连续的分布。

常见的例子是熔炉燃烧或者火焰的光谱。

连续光谱的特点是:光强随波长的变化相对平缓,没有突变的峰值,呈现一条平滑的曲线。

2. 线状光谱线状光谱是指由原子、分子发出或者吸收的光波经过棱镜或光栅分解后所得到的光谱。

线状光谱中只包含某些特定波长的光,这些波长呈现为一条或多条清晰的窄带峰值。

常见的例子是氢原子发射光谱或者氢原子吸收光谱。

线状光谱的特点是:光谱呈现出一些明显的、离散的波峰。

光谱的分类还可以按照光谱的来源来分:1. 发射光谱发射光谱是指物质受到外界激发后所发出的光波。

例如,当氢原子受到激发后,会发出特定波长的光,形成氢原子的发射光谱。

发射光谱通常以线状光谱的形式呈现,因为物质只会发射某些特定波长的光。

2. 吸收光谱吸收光谱是指物质吸收外界光波后产生的光谱。

物质对不同波长的光的吸收程度是不同的,这种吸收光谱通常以连续光谱的形式呈现。

吸收光谱可以通过光谱仪测量样品对不同波长光的吸收情况,从而得到样品的吸收光谱。

3. 散射光谱散射光谱是指物质对外界入射光波发生散射后产生的光谱。

散射光谱通常以连续光谱的形式呈现,其特点是入射光波的波长并不发生变化,但散射后的光波强度和方向发生了改变。

常见的例子是空气中的雷利散射,太阳光穿过大气层时会发生散射。

此外,光谱还可以按照波长范围进行分类:1. 紫外光谱紫外光谱是指波长范围在10纳米到400纳米之间的光谱。

紫外光谱主要用于研究分子的电子能级结构、化学键的种类和键能大小等问题。

常见的应用包括紫外吸收光谱和紫外荧光光谱等。

2. 可见光谱可见光谱是指波长范围在400纳米到700纳米之间的光谱,也就是人眼可以看到的光谱范围。

可见光谱的主要特点是不同波长的光对人眼呈现出不同的颜色,因此可见光谱在色彩测量、颜色分析等方面有着广泛的应用。

四大光谱在化合物鉴定中的作用光谱分析是一种利用光的吸收、散射、发射特性来研究物质的方法。

其中包含了许多不同的光谱技术,其中最重要的四种光谱包括紫外-可见吸收光谱、红外光谱、核磁共振光谱和质谱。

紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)是一种非常常用的光谱技术,它可以测量物质对紫外和可见光的吸收。

这种光谱可以用于确定有机物和无机物的结构、确认物质的纯度以及测定物质的浓度。

通过研究物质在紫外和可见光谱范围内的吸收特性,可以得到物质的分子结构信息、电子能级信息和化学反应信息。

通过对已知化合物样品的UV-Vis光谱进行对比,可以很容易地确定未知样品的化学组成。

红外光谱(IR)可以用于确定物质的分子结构和官能团信息。

红外光谱主要测量物质对红外光的吸收,红外辐射由物质中化学键的振动和转动产生。

通过测量不同波数下物质对红外辐射的吸收强度,可以确定物质中存在的官能团和它们的化学键的类型。

红外光谱可以用于鉴定未知物质的化学组成,确定化学键的类型(如C-C键、C-O键等),识别有机分子的醛、酮、酸、酯等官能团。

核磁共振光谱(NMR)是一种非常有用的光谱技术,主要用于确定物质的分子结构和原子位置。

核磁共振光谱利用原子核固有的旋转和磁共振性质来研究物质的结构。

通过测量核磁共振信号的化学位移、耦合常数和积分强度等参数,可以确定分子中的原子类型、连接方式和原子位置。

核磁共振光谱可以用于确认有机化合物的结构,鉴定未知样品的化学组成和确定有机分子的立体化学结构。

质谱(MS)是一种非常灵敏的光谱技术,可以用于确定物质的分子结构、分子量和元素组成。

质谱测量的是物质在电离后,分子离子和碎片离子在磁场中的运动轨迹。

通过测量质量-荷比和相对丰度等参数,可以确定物质中的分子离子和碎片离子的质量和相对含量,从而推断物质的分子结构和元素组成。

质谱可以用于鉴定有机化合物的结构、确认无机物的质量和化学式,并且可以用于分析复杂样品中的杂质和探测有机分子中的功能基团。

红外光谱和紫外光谱的原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊红外光谱和紫外光谱的那些事儿。

红外光谱啊,就像是一个神奇的“指纹大师”!你看,咱们每个人都有独一无二的指纹吧,不同的物质也有它们独特的红外光谱呢。

它就像是物质的身份标识,通过对红外线的吸收情况来告诉我们这到底是啥玩意儿。

这多有意思呀!就好比你在人群中,一眼就能认出你的好朋友,因为他有独特的特征呀。

红外光谱就是这样,能让我们准确地辨别各种物质。

再说说紫外光谱,它就像是物质的“紫外线探测仪”。

有些物质对紫外线特别敏感,会产生特定的吸收峰。

这就好像有些动物对紫外线特别有感应,能发现我们人类发现不了的东西一样。

我们可以通过紫外光谱来了解物质的结构和性质,就像我们了解一个人的性格特点一样。

想象一下,如果没有红外光谱和紫外光谱,那我们对物质的了解该有多模糊呀!我们就没法准确地知道这个物质是啥,有啥特性。

红外光谱能帮我们分析有机化合物、无机化合物,甚至是高分子材料呢!你说厉不厉害?而紫外光谱在研究分子的电子结构方面那可是大功臣呀!比如说,在化学实验里,我们可以用红外光谱来确定合成的物质是不是我们想要的。

要是没有它,我们可能就会稀里糊涂地以为合成成功了,结果却搞错了呢!还有啊,在药物研发中,紫外光谱能帮助我们了解药物分子的结构,确保药物的有效性和安全性。

这可不是开玩笑的呀,关系到大家的健康呢!红外光谱和紫外光谱就像是我们探索物质世界的两把钥匙,打开了一扇又一扇神秘的门。

它们让我们对周围的物质有了更深入的认识,也为我们的科学研究和实际应用提供了强大的工具。

所以呀,可别小瞧了这红外光谱和紫外光谱哟!它们在我们的生活和科学研究中可发挥着大作用呢!它们就像是默默奉献的小卫士,守护着我们对物质世界的认知和探索。

怎么样,是不是觉得它们特别神奇呀?是不是对它们充满了好奇和敬意呢?反正我是这么觉得的!哈哈!。

红外光谱和紫外可见光谱的异同点

红外光谱和紫外可见光谱是两种分析化学物质的常用方法,它们的异同点如下:

1.波长范围:红外光谱通常涵盖在700纳米以上,而紫外可见光谱则在400纳米以下,因此波长范围不同。

2.能量和频率:红外光谱对应的能量较低,适用于分子振动和转动的能级;紫外可见光谱对应的能量较高,适用于分子电子能级跃迁。

3.提供的信息:红外光谱可以提供有关分子中功能团和键的信息,如C-H键、O-H键等,可用于确定分子结构;而紫外可见光谱则提供有关分子的电子结构和共轭系统的信息。

4.应用领域:红外光谱常用于确定物质的化学成分和结构,适用于有机化合物、高分子材料等的分析;紫外可见光谱在分析颜色、光学活性化合物和过渡金属配合物等方面有较广泛的应用。