红外光谱和紫外光谱的区别

- 格式:ppt

- 大小:4.05 MB

- 文档页数:66

核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的区别核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的主要不同有两点:①原理不同紫外可见吸收光谱是分子吸收200~700nm的电磁波,吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁,主要是引起最外层电子能级发生跃迁。

红外光谱是分子吸收~50um(2500~50000nm)的电磁波,吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁。

核磁共振波谱则是在外磁场下,吸收60cm~300m的电磁波,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁。

②测定方法不同。

紫外和红外等一般光谱是通过测定不同波长下的透光率(T%=出射光强/入射光强)来获得物质的吸收光谱。

这种方法只适用于透过光强度变化较大的能级跃迁。

60cm~300m的电磁波穿透力很弱,故核磁共振无法通过测定透光率来获得核磁共振光谱,它是通过“共振吸收法”来测定核磁共振信号的。

共振吸收法是指:在一定磁场强度下,原子核在一定频率的电磁波照射下发生自旋能级跃迁时引起核磁矩方向改变进而产生感应电流,通过放大、记录此感应电流便得到核磁共振信号。

依次改变磁场强度(或电磁波的照射频率)使满足不同化学环境核的共振条件,收集共振引起的磁感应信号,经过数学处理,就获得核磁共振波谱图。

③谱图的表示方法不同:紫外谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化。

红外谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化。

核磁谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化。

④提供的信息不同:紫外提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息。

红外提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率。

核磁提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息。

核磁共振谱的优缺点:优点:(仪器的灵敏度和分辨率非常高,较容易解析NMR图(随着计算机技术的应用,多脉冲激发的方法的采用及由此产生的二维谱图、多维谱图等许多新技术,是许多复杂化合物的结构测定引刃而解,NMR可以说是化学研究中最有力的武器之一。

核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的区别

核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的主要不同有两点:

①照射频率不同,引起的跃迁类型也不同。

紫外可见吸收光谱是分子吸收200~700nm的电磁波,主要是引起价电子(最外层电子)能级发生跃迁。

红外光谱是分子吸收2.5~50um(2500~50000nm)的电磁波,引起分子的振动-转动能级发生跃迁。

核磁共振波谱则是在外磁场下,吸收60cm~300m的电磁波,引起原子核的自旋能级发生跃迁。

②测定方法不同。

紫外和红外等一般光谱是通过测定不同波长下的透光率(T%=出射光强/入射光强)来获得物质的吸收光谱。

这种方法只适用于透过光强度变化较大的能级跃迁。

60cm~300m的电磁波穿透力很弱,故核磁共振无法通过测定透光率来获得核磁共振光谱,它是通过“共振吸收法”来测定核磁共振信号的。

共振吸收法是指:在一定磁场强度下,原子核在一定频率的电磁波照射下发生自旋能级跃迁时引起核磁矩方向改变进而产生感应电流,通过放大、记录此感应电流便得到核磁共振信号。

依次改变磁场强度(或电磁波的照射频率)使满足不同化学环境核的共振条件,收集共振引起的磁感应信号,经过数学处理,就获得核磁共振波谱图。

紫外-可见吸收光谱与红外光谱基本概念紫外-可见吸收光谱:让不同波长的光通过待测物,经待测物吸收后,测量其对不同波长光的吸收程度(吸光度A),以吸光度A为纵坐标,辐射波长为横坐标作图,得到该物质的吸收光谱或吸收曲线,即为紫外—可见吸收光谱。

红外光谱:又称为分子振动转动光谱,属分子吸收光谱。

样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,使振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,记录百分透过率T%对波数或波长的曲线,即为红外光谱。

两者都是红分了的吸收光谱图。

区别--起源不同1.紫外吸收光谱由电子能级跃迁引起紫外线波长短、频率高、光子能量大,能引起分子外层电子的能级跃迁。

电子跃迁虽然伴随着振动及转动能级跃迁,但因后者能级差小,常被紫外曲线所淹没。

除某些化合物蒸气(如苯等)的紫外吸收光谱会显现振动能级跃起迁外,一般不显现。

因此,紫外吸收光谱属电子光谱。

光谱简单。

2.中红外吸收光谱由振—转能级跃迁引起? 红外线的波长比紫外线长,光子能量比紫外线小得多,只能收起分子的振动能级并伴随转动能级的跃迁,因而中红外光谱是振动—转动光谱,光谱复杂。

适用范围紫外吸收光谱法只适用于芳香族或具有共轭结构的不饱和脂肪族化合物及某些无物的定性分析,不适用于饱和有机化合物。

红外吸收光谱法不受此限,在中红外区,能测得所有有机化合物的特征红外光谱,用于定性分析及结构研究,而且其特征性远远高于紫外吸收光谱,除此之外,红外光谱还可以用于某些无机物的研究。

紫外分光光度法测定对象的物态以溶液为主,以及少数物质的蒸气;而红外分光光度法的测定对象比紫外分光光度法广泛,可以测定气、液、固体样品,并以测定固体样品最为方便。

红外分光光度法主要用于定性鉴及测定有机化合物的分子结构,紫外分光光度法主要用于定量分析及测定某些化合物的类别等。

特性红外光谱的特征性比紫外光谱强。

因为紫外光谱主要是分子的∏电子或n电子跃迁所产生的吸收光谱。

紫外光谱与红外光谱的区别

1)定义不同、

紫外可见吸收光谱:让不同波长的光通过待测物,经待测物吸收后测量其对不同波长光的吸收程度(吸光度A),以吸光度A为纵坐标,辐射波长为横坐标作图,得到该物质的吸收曲线,即为紫外可见吸收光谱。

红外光谱:又称为分子振动转动光谱,属分子吸收光谱。

样品收到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,使振转能级从基态跃迁带激发态,相应于这些区域的投射光强减弱,记录百分透过率T%对波长或波数的曲线,即为红外光谱。

两者都是分子的吸收光谱图。

2)

1)

•。

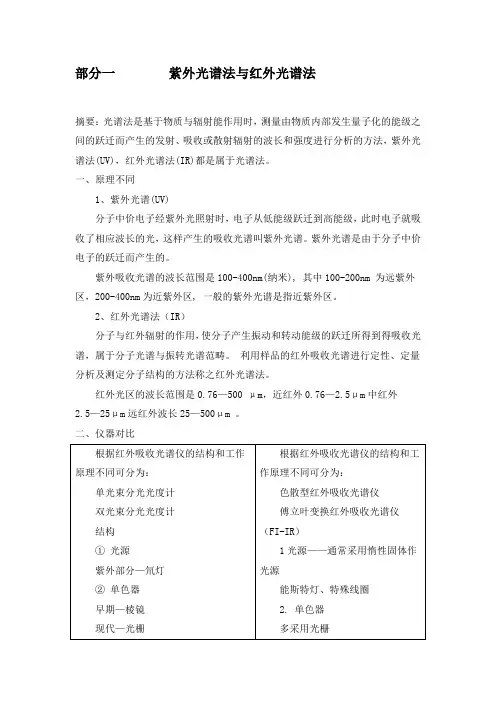

部分一紫外光谱法与红外光谱法摘要:光谱法是基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部发生量子化的能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度进行分析的方法,紫外光谱法(UV),红外光谱法(IR)都是属于光谱法。

一、原理不同1、紫外光谱(UV)分子中价电子经紫外光照射时,电子从低能级跃迁到高能级,此时电子就吸收了相应波长的光,这样产生的吸收光谱叫紫外光谱。

紫外光谱是由于分子中价电子的跃迁而产生的。

紫外吸收光谱的波长范围是100-400nm(纳米), 其中100-200nm 为远紫外区,200-400nm为近紫外区, 一般的紫外光谱是指近紫外区。

2、红外光谱法(IR)分子与红外辐射的作用,使分子产生振动和转动能级的跃迁所得到得吸收光谱,属于分子光谱与振转光谱范畴。

利用样品的红外吸收光谱进行定性、定量分析及测定分子结构的方法称之红外光谱法。

红外光区的波长范围是0.76—500 μm,近红外0.76—2.5μm中红外2.5—25μm远红外波长25—500μm 。

二、仪器对比三、分析目的1、紫外吸收光谱由电子能级跃迁引起紫外线波长短、频率高、光子能量大,能引起分子外层电子的能级跃迁。

电子跃迁虽然伴随着振动及转动能级跃迁,但因后者能级差小,常被紫外曲线所淹没。

除某些化合物蒸气(如苯等)的紫外吸收光谱会显现振动能级跃起迁外,一般不显现。

因此,紫外吸收光谱属电子光谱。

光谱简单。

2、中红外吸收光谱由振—转能级跃迁引起,红外线的波长比紫外线长,光子能量比紫外线小得多,只能收起分子的振动能级并伴随转动能级的跃迁,因而中红外光谱是振动—转动光谱,光谱复杂。

3、紫外吸收光谱法只适用于芳香族或具有共轭结构的不饱和脂肪族化合物及某些无物的定性分析,不适用于饱和有机化合物。

红外吸收光谱法不受此限,在中红外区,能测得所有有机化合物的特征红外光谱,用于定性分析及结构研究,而且其特征性远远高于紫外吸收光谱,除此之外,红外光谱还可以用于某些无机物的研究4、红外光谱的特征性比紫外光谱强。

核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的区别核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的主要不同有两点:①原理不同紫外可见吸收光谱是分子吸收200~700nm的电磁波,吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁,主要是引起最外层电子能级发生跃迁。

红外光谱是分子吸收2.5~50um(2500~50000nm)的电磁波,吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁。

核磁共振波谱则是在外磁场下,吸收60cm~300m 的电磁波,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁。

②测定方法不同。

紫外和红外等一般光谱是通过测定不同波长下的透光率(T%=出射光强/入射光强)来获得物质的吸收光谱。

这种方法只适用于透过光强度变化较大的能级跃迁。

60cm~300m的电磁波穿透力很弱,故核磁共振无法通过测定透光率来获得核磁共振光谱,它是通过“共振吸收法”来测定核磁共振信号的。

共振吸收法是指:在一定磁场强度下,原子核在一定频率的电磁波照射下发生自旋能级跃迁时引起核磁矩方向改变进而产生感应电流,通过放大、记录此感应电流便得到核磁共振信号。

依次改变磁场强度(或电磁波的照射频率)使满足不同化学环境核的共振条件,收集共振引起的磁感应信号,经过数学处理,就获得核磁共振波谱图。

③谱图的表示方法不同:紫外谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化。

红外谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化。

核磁谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化。

④提供的信息不同:紫外提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息。

红外提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率。

核磁提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息。

核磁共振谱的优缺点:优点:(仪器的灵敏度和分辨率非常高,较容易解析NMR图(随着计算机技术的应用,多脉冲激发的方法的采用及由此产生的二维谱图、多维谱图等许多新技术,是许多复杂化合物的结构测定引刃而解,NMR可以说是化学研究中最有力的武器之一。

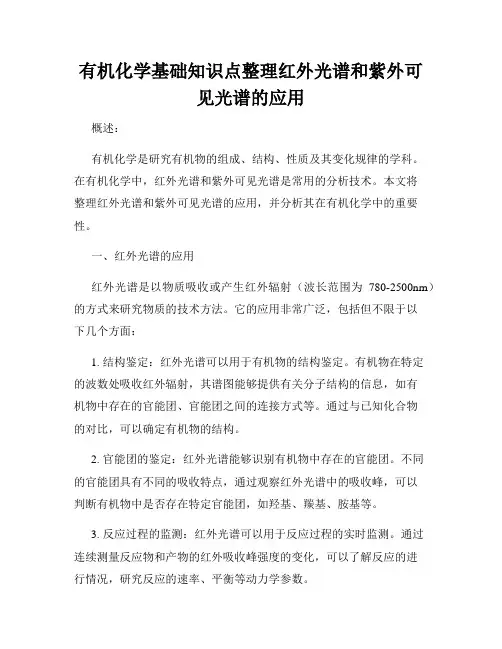

有机化学基础知识点整理红外光谱和紫外可见光谱的应用概述:有机化学是研究有机物的组成、结构、性质及其变化规律的学科。

在有机化学中,红外光谱和紫外可见光谱是常用的分析技术。

本文将整理红外光谱和紫外可见光谱的应用,并分析其在有机化学中的重要性。

一、红外光谱的应用红外光谱是以物质吸收或产生红外辐射(波长范围为780-2500nm)的方式来研究物质的技术方法。

它的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:1. 结构鉴定:红外光谱可以用于有机物的结构鉴定。

有机物在特定的波数处吸收红外辐射,其谱图能够提供有关分子结构的信息,如有机物中存在的官能团、官能团之间的连接方式等。

通过与已知化合物的对比,可以确定有机物的结构。

2. 官能团的鉴定:红外光谱能够识别有机物中存在的官能团。

不同的官能团具有不同的吸收特点,通过观察红外光谱中的吸收峰,可以判断有机物中是否存在特定官能团,如羟基、羰基、胺基等。

3. 反应过程的监测:红外光谱可以用于反应过程的实时监测。

通过连续测量反应物和产物的红外吸收峰强度的变化,可以了解反应的进行情况,研究反应的速率、平衡等动力学参数。

4. 质谱联用:红外光谱与质谱的联用能够提供更丰富的化学信息。

红外光谱可以用于初步分析,质谱可以提供分子离子的详细信息,两者联用可以更准确地确定分子的结构。

二、紫外可见光谱的应用紫外可见光谱是研究物质吸收或产生紫外可见辐射(波长范围为200-800nm)的方法。

它可以用于以下几个方面:1. 定量分析:紫外可见光谱可以用于物质的定量分析。

物质在特定波长处吸光度与其浓度呈线性关系,通过测量样品的吸光度,可以计算出样品的浓度。

这种方法被广泛应用于药物分析、环境监测等领域。

2. 官能团的鉴定:紫外可见光谱可以识别有机物中存在的某些官能团。

不同的官能团在紫外可见光谱中有特定的吸收峰,通过观察吸收峰的位置和强度,可以判断有机物中是否存在特定官能团。

3. 反应过程的监测:紫外可见光谱可以用于反应过程的实时监测。

核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的区别公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的区别核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的主要不同有两点:①原理不同紫外可见吸收光谱是分子吸收200~700nm的电磁波,吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁,主要是引起最外层电子能级发生跃迁。

红外光谱是分子吸收~50um(2500~50000nm)的电磁波,吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁。

核磁共振波谱则是在外磁场下,吸收60cm~300m的电磁波,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁。

②测定方法不同。

紫外和红外等一般光谱是通过测定不同波长下的透光率(T%=出射光强/入射光强)来获得物质的吸收光谱。

这种方法只适用于透过光强度变化较大的能级跃迁。

60cm~300m的电磁波穿透力很弱,故核磁共振无法通过测定透光率来获得核磁共振光谱,它是通过“共振吸收法”来测定核磁共振信号的。

共振吸收法是指:在一定磁场强度下,原子核在一定频率的电磁波照射下发生自旋能级跃迁时引起核磁矩方向改变进而产生感应电流,通过放大、记录此感应电流便得到核磁共振信号。

依次改变磁场强度(或电磁波的照射频率)使满足不同化学环境核的共振条件,收集共振引起的磁感应信号,经过数学处理,就获得核磁共振波谱图。

③谱图的表示方法不同:紫外谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化。

红外谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化。

核磁谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化。

④提供的信息不同:紫外提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息。

红外提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率。

核磁提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息。

核磁共振谱的优缺点:优点:(仪器的灵敏度和分辨率非常高,较容易解析NMR图(随着计算机技术的应用,多脉冲激发的方法的采用及由此产生的二维谱图、多维谱图等许多新技术,是许多复杂化合物的结构测定引刃而解,NMR可以说是化学研究中最有力的武器之一。

紫外-可见吸收光谱与红外光谱基本概念紫外-可见吸收光谱:让不同波长的光通过待测物,经待测物吸收后,测量其对不同波长光的吸收程度(吸光度A),以吸光度A为纵坐标,辐射波长为横坐标作图,得到该物质的吸收光谱或吸收曲线,即为紫外—可见吸收光谱。

红外光谱:又称为分子振动转动光谱,属分子吸收光谱。

样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,使振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,记录百分透过率T%对波数或波长的曲线,即为红外光谱。

两者都是红分了的吸收光谱图。

区别--起源不同1.紫外吸收光谱由电子能级跃迁引起紫外线波长短、频率高、光子能量大,能引起分子外层电子的能级跃迁。

电子跃迁虽然伴随着振动及转动能级跃迁,但因后者能级差小,常被紫外曲线所淹没。

除某些化合物蒸气(如苯等)的紫外吸收光谱会显现振动能级跃起迁外,一般不显现。

因此,紫外吸收光谱属电子光谱。

光谱简单。

2.中红外吸收光谱由振—转能级跃迁引起? 红外线的波长比紫外线长,光子能量比紫外线小得多,只能收起分子的振动能级并伴随转动能级的跃迁,因而中红外光谱是振动—转动光谱,光谱复杂。

适用范围紫外吸收光谱法只适用于芳香族或具有共轭结构的不饱和脂肪族化合物及某些无物的定性分析,不适用于饱和有机化合物。

红外吸收光谱法不受此限,在中红外区,能测得所有有机化合物的特征红外光谱,用于定性分析及结构研究,而且其特征性远远高于紫外吸收光谱,除此之外,红外光谱还可以用于某些无机物的研究。

紫外分光光度法测定对象的物态以溶液为主,以及少数物质的蒸气;而红外分光光度法的测定对象比紫外分光光度法广泛,可以测定气、液、固体样品,并以测定固体样品最为方便。

红外分光光度法主要用于定性鉴及测定有机化合物的分子结构,紫外分光光度法主要用于定量分析及测定某些化合物的类别等。

特性红外光谱的特征性比紫外光谱强。

因为紫外光谱主要是分子的∏电子或n电子跃迁所产生的吸收光谱。

光谱分析方法光谱分析是一种通过分析物质吸收、发射或散射光的波长和强度来确定物质成分和结构的方法。

它是一种非常重要的分析技术,广泛应用于化学、生物、环境和材料等领域。

在光谱分析中,常用的方法包括紫外可见光谱、红外光谱、拉曼光谱、质谱等。

下面将分别介绍这些光谱分析方法的原理和应用。

紫外可见光谱是通过测量样品对紫外可见光的吸收来确定样品的成分和浓度。

紫外可见光谱广泛应用于有机化合物、药物、食品和环境监测等领域。

其原理是物质分子在吸收光能后,电子从基态跃迁到激发态,从而产生吸收峰。

根据吸收峰的位置和强度,可以确定物质的结构和浓度。

红外光谱是通过测量样品对红外光的吸收来确定样品的成分和结构。

红外光谱广泛应用于有机化合物、聚合物、药物和生物分子等领域。

其原理是物质分子在吸收红外光后,分子振动和转动产生特定的吸收峰。

根据吸收峰的位置和强度,可以确定物质的结构和功能基团。

拉曼光谱是通过测量样品对激光光的散射来确定样品的成分和结构。

拉曼光谱广泛应用于无机化合物、材料和生物分子等领域。

其原理是激光光与样品发生相互作用后,产生拉曼散射光,其频率和强度与样品的分子振动和转动有关。

根据拉曼光谱的特征峰,可以确定物质的结构和晶体形态。

质谱是通过测量样品离子的质量和丰度来确定样品的成分和结构。

质谱广泛应用于有机化合物、生物分子和环境样品等领域。

其原理是样品分子经过电离后,产生离子,经过质谱仪的分析,可以得到样品分子的质量和丰度信息。

根据质谱图谱的特征峰,可以确定物质的分子量和结构。

综上所述,光谱分析方法是一种非常重要的分析技术,它可以通过测量样品对光的吸收、发射或散射来确定样品的成分和结构。

不同的光谱分析方法具有不同的原理和应用领域,可以相互补充和验证,为科学研究和工程应用提供了重要的手段。

希望本文对光谱分析方法有所帮助,谢谢阅读!。

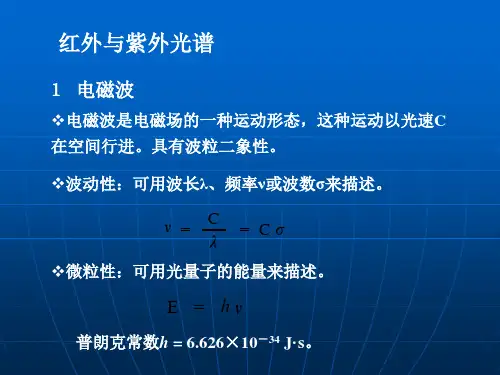

紫外光谱与红外光谱

一、相同点: 都是分子光谱,且同属吸收光谱(物质分子吸收光子能量,从低能

级跃迁到高能级)

二、不同点:

(1)产生原理:紫外(可见)吸收光谱是电子光谱【吸收能量较高的紫外(可见)光,价电子和分子轨道上的电子在电子能级间跃迁】,红外光谱是振转光谱【吸收能量较低的红外光,分子振动和转动能级跃迁】。

(2)研究对象:紫外可见光谱主要是不饱和有机化合物特别是具有共轭体系的有机化合物;红外光谱研究的是在振动中伴随有偶极矩变化的化合物(红外活性物质)。

(3)分析功能:紫外可见既可定性又可定量,有时是试样破坏性的;红外光谱可定性、定量和结构分析,属非破坏性分析。

(4)制样:紫外可见一般配成稀溶液测试,红外光谱对水敏感,最常见的是采用KBr压片制样。

一、红外吸收光谱法概念:分子的振动或转动引起偶极矩的变化,产生分子振动能级和转动能级从基态到激发态的跃迁,得到振动-转动光谱,又称红外光谱(infrared spectroscopy)属于分子吸收光谱的范畴。

红外又分为近红外(0.75-2.5um)、中红外(2.5-50um)和远红外(50-1000um)红外光谱仪发展:棱镜IR→光栅IR→傅里叶变换IR。

与光谱有关的三种振动形式:1.分子内价电子相对于原子核的运动:可见紫外或者更短波长2.分子内原子的振动:跃迁需要中红外区波长3.分子绕起重心转动:远红外或者微波。

红外光谱图:纵坐标:透过率或吸光度T=I/I0*100% A=-lgT横坐标:波数或频率分子振动类型:伸缩振动和变形振动。

伸缩振动分为对称伸缩和反对称伸缩振动;变形振动分为面内变形和面外变形。

光源:Nernst灯、硅碳棒光源检测器:热检测器、光检测器。

试样的处理和试样方法:原则是是大多数吸收峰的透过率在0.1到0.8之间。

制样方法:气体:在两端粘有KBr或NCl窗片的气体池内测量液体:液体池内测量、液膜法固体:压片法:和干燥固体和KBr(质量比1:100左右)混合均匀,压成透明薄片。

石腊糊法:与液体石蜡混合,调成糊状,夹在两盐片见形成液膜进行测量薄膜法:熔融后涂制或压制成膜或溶解在低沸点易挥发溶剂中涂在盐片上,待溶剂挥发成膜后测定。

二、拉曼1.产生原因:分子对光光的散射,分为Rayleigh散射和Raman散射。

Rayleigh散射:相当于弹性碰撞,光子能量没有变化,仅仅改变方向,Rayleigh散射与入射光频率相同,是强度最大的散射现象。

Raman散射:非弹性碰撞,产生Raman位移,负位移为Stokes线,正位移为Anti-Stokes线。

Stokes线:从振动基态→受激虚态→第一振动能级。

Anti-Stokes线:第一振动能级→受激虚态→振动基态振动基态分子数>振动激发态,故Stokes线强度高。

红外光谱和紫外可见光谱的异同点

红外光谱和紫外可见光谱是两种分析化学物质的常用方法,它们的异同点如下:

1.波长范围:红外光谱通常涵盖在700纳米以上,而紫外可见光谱则在400纳米以下,因此波长范围不同。

2.能量和频率:红外光谱对应的能量较低,适用于分子振动和转动的能级;紫外可见光谱对应的能量较高,适用于分子电子能级跃迁。

3.提供的信息:红外光谱可以提供有关分子中功能团和键的信息,如C-H键、O-H键等,可用于确定分子结构;而紫外可见光谱则提供有关分子的电子结构和共轭系统的信息。

4.应用领域:红外光谱常用于确定物质的化学成分和结构,适用于有机化合物、高分子材料等的分析;紫外可见光谱在分析颜色、光学活性化合物和过渡金属配合物等方面有较广泛的应用。

红外线和紫外线的特性红外线和紫外线是我们日常生活中经常接触到的电磁辐射,它们在不同频段的光谱中具有各自独特的特性和应用。

本文将从红外线和紫外线的定义、区别以及相关应用等方面进行详细论述。

一、红外线的特性红外线属于电磁波的一种,其波长范围通常被定义为0.78微米到1毫米之间。

与可见光相比,红外线的波长更长,能量更低,人眼无法直接观察到红外线。

红外线主要分为近红外、中红外和远红外三个波段。

1. 近红外:近红外的波长范围为0.78微米到2.5微米。

这个波段的红外线能够被人眼所感知,因此在某些应用中可以用作照明和通信。

2. 中红外:中红外的波长范围为2.5微米到50微米。

这个波段的红外线主要用于热成像、红外夜视和人体检测等领域。

由于中红外能量较高,被物体吸收后会导致物体升温。

3. 远红外:远红外的波长范围为50微米到1毫米。

这个波段的红外线被广泛应用于红外热成像、医学诊断、红外线疗法和无人机探测等领域。

二、紫外线的特性紫外线也是电磁波的一种,其波长范围通常被定义为10纳米到400纳米之间。

与可见光相比,紫外线的波长更短,能量更高,也无法被人眼直接观察到。

紫外线主要分为UVA、UVB和UVC三个波段。

1. UVA:UVA波长范围为315纳米到400纳米,是最长波长的紫外线。

UVA具有较强的穿透力,可以穿过大气层,对人体皮肤造成潜在的伤害,如皮肤老化、皮肤癌等。

2. UVB:UVB波长范围为280纳米到315纳米,其能量较高,对人体皮肤的伤害更明显。

长时间暴露在紫外线中会导致晒伤、皮肤癌等问题。

3. UVC:UVC波长范围为100纳米到280纳米,是波长最短、能量最高的紫外线。

UVC含量极低,一般被大气层吸收,不会对人体产生直接伤害。

三、红外线和紫外线的应用红外线和紫外线具有许多不同的应用,以下是其中一些典型的例子:1. 红外线应用:- 红外热成像:通过红外线热像仪可以观测目标物体的表面热分布情况,广泛应用于军事、建筑、医学等领域。

紫外可见分光光度计和红外光谱仪是化学和生物学实验室中常用的分析仪器。

它们在分析样品的化学性质方面有着重要作用,但它们在工作原理、应用范围和技术特点方面存在一些显著的差异。

在本文中,我将针对这两种仪器的异同进行全面评估,并据此撰写一篇有价值的文章。

一、紫外可见分光光度计和红外光谱仪的工作原理1. 紫外可见分光光度计紫外可见分光光度计是一种利用可见光和紫外光的光度计。

它的工作原理是根据溶液中不同物质对可见光和紫外光的吸收特性来分析样品的物质含量。

当样品通过光束时,其中的化合物会吸收特定波长的光,通过检测光束透过样品后的光强度的变化来确定样品中物质的浓度。

紫外可见分光光度计主要用于分析有色或无色化合物的含量。

2. 红外光谱仪红外光谱仪则是通过检测物质对红外辐射的吸收来分析样品的结构信息。

它的工作原理是利用样品吸收红外光的特性来确定样品的分子结构和化学键信息。

红外光谱仪主要用于分析有机物、无机物和高分子化合物的结构和成分。

二、紫外可见分光光度计和红外光谱仪的应用范围1. 紫外可见分光光度计紫外可见分光光度计主要应用于分析有颜色的物质,如色素、染料、金属离子和化合物溶液的浓度。

它在生物学、医学、环境监测和食品科学等领域有着广泛的应用。

2. 红外光谱仪红外光谱仪主要应用于有机物和高分子化合物的结构分析,如聚合物、化学品、药物和食品成分的检测。

它在有机化学、药学、材料科学和生物化学等领域有着广泛的应用。

三、紫外可见分光光度计和红外光谱仪的技术特点1. 紫外可见分光光度计紫外可见分光光度计具有操作简单、分辨率高、灵敏度高和成本低的特点。

它适用于快速测定样品中某种物质的含量,但无法提供样品的结构信息。

2. 红外光谱仪红外光谱仪具有结构分析能力强、检测灵敏度高和应用范围广的特点。

它可以确定样品的分子结构和功能团信息,但操作复杂、分辨率较低,并且对样品的要求较高。

总结回顾:紫外可见分光光度计和红外光谱仪作为常用的化学和生物学分析仪器,各自具有不同的工作原理、应用范围和技术特点。