冰染在蜡染艺术中的应用-丝绸

- 格式:pdf

- 大小:2.50 MB

- 文档页数:6

冰染染料工艺

《神奇的冰染染料工艺》

嘿呀,你们知道吗?有一种特别神奇的工艺叫做冰染染料工艺哦!这可不是一般的玩意儿。

我记得有一次啊,我去参观一个手工作坊,就看到了有人在弄这个冰染染料工艺。

那场面,可有意思啦!师傅先把一块白布铺平在桌子上,就像给它铺了个小床似的。

然后呢,他就开始调那些染料啦,各种颜色的瓶子摆了一桌子,红的、蓝的、黄的,跟彩虹似的。

接着,师傅就像个画家一样,小心翼翼地把染料倒在白布上,这儿一点,那儿一块的,特别认真。

倒完染料,他又拿来了好多冰块,把冰块铺在布上,哇,那感觉就像是给染料盖了一层被子。

我就好奇地问师傅:“这冰块是干啥用的呀?”师傅笑着说:“这冰块可重要啦,能让染料出现特别奇妙的效果呢!”

然后,师傅就静静地等着,等了好一会儿,终于要揭开谜底啦!他慢慢地把冰块拿掉,哇塞,那布上的颜色变得超级漂亮,有深有浅,过渡得特别自然,就像是大自然自己画出来的一样。

我当时就惊呆了,这也太神奇了吧!

这冰染染料工艺啊,真的是让我大开眼界。

它就像是一个魔法,能把普通的白布变得如此绚丽多彩。

从那以后,我每次看到那些用冰染染料工艺做出来的作品,都会想起那次有趣的体验,真的是太难忘啦!这冰染染料工艺可真是个宝贝呀,能给我们的生活带来这么多美妙的色彩和惊喜呢!

嘿嘿,你们要是有机会,也一定要去感受感受这神奇的冰染染料工艺哦!。

浅析“国粹三染”染整工艺及艺术染整的发展摘要:中国的传统扎染、蜡染和蓝印花布工艺并称“国粹三染”。

“国粹三染”传统纺染工艺技法独特的活动行为方式却是中华民族的珍贵宝藏,其“民族性”传达出东方文化“天人合一”的自然观,更令在躁动喧嚣现代职场打拼的白领动容。

关键词:扎染、蜡染、蓝印花布、数码印花、艺术染整引言由于历史原因和行业的特殊性,现阶段我国从事“艺术染整”工艺开发的企业主要由工艺美术行业转型发展、脱胎于和服扎染工厂和传统民间工艺作坊式企业,普遍存在着管理落后、规模偏小、科技投入较少、设计研发滞后、没有行业标准等先天不足的问题,在很大程度上制约着企业的技术进步和行业的快速发展。

因此,“艺术染整”行业必须引入现代管理理念,在继承、研究、发展和扬弃传统手工艺生产合理的组织形式和工艺流程的同时,积极运用信息化技术和知识经济改造传统业态,进一步培育和发展面料视觉艺术染整产业,充分发挥“艺术染整”工艺的视觉差别化优势,抢抓市场机遇,谋求更大的发展。

本文的目的是向大家介绍“国粹三染”的知识,推广“艺术染整”概念,使我们正确认识“艺术染整”行业现状,并结合现代高科技技术将我们的“国粹三染”发扬光大。

一、蜡染工艺介绍1.1 现代蜡染印花的制作工艺蜡染印花实际上应该叫蜡防染色印花,它类似于阴图印刷,即图文部分用蜡封住保持底色,而其他部分染上其他颜色,即用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等天然纤维织物上,然后放入适宜在低温条件下染色的靛蓝染料缸中浸染,有蜡的地方染不上颜色,除去蜡即现出因蜡保护而产生的美丽的白花。

蜡染印花最突出的特点是图案粗犷、自然、典雅、古朴,别具韵味,可称是印染产品中常开不败的一朵奇葩。

近年来,蜡染印花已广泛用于衣裙、被面、时装面料以及围巾、挎包、旅游产品等多种装饰织物。

近年来,随着社会的进步和人民生活水平的不断提高,以及人们审美观念和情趣的变化,蜡染产品受到越来越多的人喜爱,特别是青年女性的青睐。

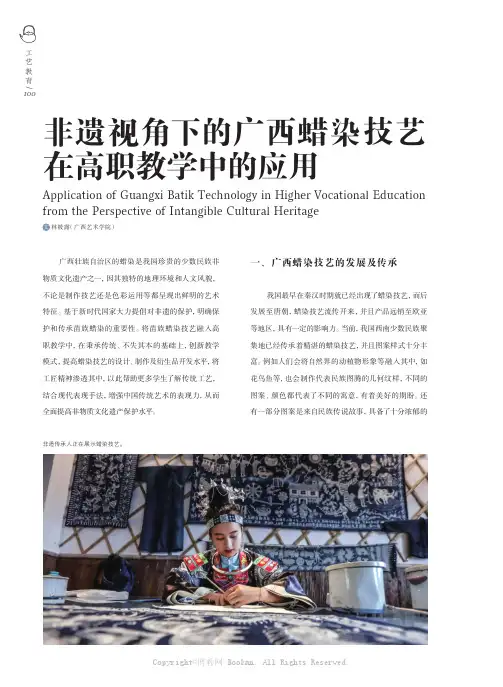

教育100我国最早在秦汉时期就已经出现了蜡染技艺,而后发展至唐朝,蜡染技艺流传开来,并且产品远销至欧亚等地区,具有一定的影响力。

当前,我国西南少数民族聚集地已经传承着精湛的蜡染技艺,并且图案样式十分丰富。

例如人们会将自然界的动植物形象等融入其中,如花鸟鱼等,也会制作代表民族图腾的几何纹样,不同的图案、颜色都代表了不同的寓意,有着美好的期盼。

还有一部分图案是来自民族传说故事,具备了十分浓郁的广西壮族自治区的蜡染是我国珍贵的少数民族非物质文化遗产之一,因其独特的地理环境和人文风貌,不论是制作技艺还是色彩运用等都呈现出鲜明的艺术特征。

基于新时代国家大力提倡对非遗的保护,明确保护和传承苗族蜡染的重要性。

将苗族蜡染技艺融入高职教学中,在秉承传统、不失其本的基础上,创新教学模式,提高蜡染技艺的设计、制作及衍生品开发水平,将工匠精神渗透其中,以此帮助更多学生了解传统工艺,结合现代表现手法,增强中国传统艺术的表现力,从而全面提高非物质文化遗产保护水平。

一、广西蜡染技艺的发展及传承Application of Guangxi Batik Technology in Higher Vocational Education from the Perspective of Intangible Cultural Heritage非遗视角下的广西蜡染技艺在高职教学中的应用林筱露(广西艺术学院)非遗传承人正在展示蜡染技艺。

民族神话色彩,不仅包含了文化内涵,还充分体现了人们对美好生活的憧憬。

[1]在应用蜡染技艺制作的衣物饰品中,其图案花纹不仅结构严谨,各个线条的排列十分讲究,还具有一定的形式美、韵律美,富有变化节奏,给人们带来不一样的视觉效果,具备了十分强烈的装饰性意味。

就目前传统的蜡染技艺来看,其制作材料通常为棉、麻、丝织品,所使用的染料大多为天然靛蓝。

基于新时代的背景之下,现代化的蜡染技艺也变得更加丰富多样,不仅图案内容众多,色彩也更加丰富。

蜡染蜡染蜡染,是我国古老的民间传统纺织印染手工艺,古称蜡,与绞缬(扎染)、夹缬(镂空印花)并称为我国古代三大印花技艺。

蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染,既染去蜡,布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案,同时,在浸染中,作为防染剂的蜡自然龟裂,使布面呈现特殊的“冰纹”,尤具魅力。

由于蜡染图案丰富,色调素雅,风格独特,用于制作服装服饰和各种生活实用品,显得朴实大方、清新悦目,富有民族特色。

传说在苗族地区的很多地方都流行有《蜡染歌》(古歌),代代传唱叙述着蜡染的起源的故事:有一个聪明美丽的苗族姑娘并不满足于衣服的均一色彩,总希望能在裙子上染出各种各样的花卉图案来,可是一件一件的手工绘制实在太麻烦,但她一时又想不出什么好办法来,终日为此闷闷不乐。

一天,姑娘又看着一簇簇一丛丛的鲜花久久发楞,办法没想出来却在沉思中昏昏入睡。

朦胧中有一个衣着漂亮的花仙子把她带到了一个百花园中,园里有无数的奇花异草,鸟语花香、蝶舞蜂忙。

姑娘在花园中看呀看呀,看得入了迷,连蜜蜂爬满了她的衣裙也浑然不知。

等她醒来一看,才知道刚才是睡着了,可是低头再看:花丛中的蜜蜂真的刚刚飞走,而且在她的衣裙上留下了斑斑点点的蜜汁和蜂蜡,很不好看。

她只好把衣裙拿到存放着靛蓝的染桶中去,想重新把衣裙染一次,试图覆盖掉蜡迹。

染完之后,又拿到沸水中去漂清浮色。

当姑娘从沸水中取出衣裙的时候,奇迹出现了:深蓝色的衣裙上被蜂蜡沾过的地方出现了美丽的白花!姑娘心头一动,立即找来蜂蜡,加热熬化后用树枝在白布上画出了蜡花图案,然后放到靛蓝染液中去染色,最后用沸水熔掉蜂蜡,布面上就现出了各种各样的白花,哦!染缸中居然染出了印花布,姑娘高兴地唱起了山歌。

人们听到了姑娘的歌声,纷纷来到她家听她讲百花园里的梦境、观看她染出的花裙、学习她描花绘图的技艺,大家回到自己家里之后,照着姑娘教给的方法,也都染出了花样繁多的花布。

从此,蜡染技术就在苗族及与之杂居的布依、瑶族等兄弟民族之间流传开来了。

冰染料名词解释(一)冰染料•冰染料是一种特殊的染色剂,可以通过冰染技术将其应用于面料或纤维上,创造出独特的纹理和颜色效果。

冰染技术•冰染技术是一种将染料与面料或纤维结合的工艺,通过使用冰块或冷冻剂在染料湿润的布料上制造冷冻效果,使染料不能均匀渗透,从而形成独特的纹理。

冰染颜色效果•冰染料可以创造出多种多样的颜色效果,例如:1.渐变色效果:通过在布料上制造出不同密度和形状的冰块分布,染料可以在布料上形成渐变色效果,从一个颜色过渡到另一个颜色。

2.斑点效果:染料在冷冻过程中无法均匀渗透,形成了不规则的斑点,增添了布料的艺术感。

3.水流纹理效果:冰染过程中,染料会随着冰块融化的水流路径渗透进布料,形成独特的水流纹理效果。

冰染料的应用领域•冰染料的应用广泛,包括但不限于以下领域:1.时装设计:设计师可以利用冰染料创造出独特的图案和颜色效果,为时装增添艺术感和时尚元素。

2.家居装饰:冰染技术可以应用于家居纺织品,如窗帘、靠垫和桌布等,使其具有独特的纹理和颜色效果。

3.艺术创作:艺术家可以利用冰染技术和冰染料创作绘画作品或艺术装置,展示出独特的艺术表现形式。

冰染料的优势•冰染料相比传统染料有以下优势:1.独特性:冰染技术可以创造出独特的纹理和颜色效果,使得染色的面料或纤维具有个性化、艺术化的特点。

2.可变性:通过调整冰块的密度和形状,以及染料的浓度等因素,可以创造出多种多样的效果,满足不同需求。

3.环保性:冰染染料可与水溶性染料相结合,减少了对环境的污染,更符合可持续发展的理念。

4.创新性:冰染技术不断创新发展,可以与其它染色技术结合,创造出更多种类的效果,推动纺织品行业的发展。

以上是关于冰染料的相关名词和解释说明,冰染技术和冰染料的应用领域多样化,具有创新性和独特性,为纺织品领域的发展带来新的可能性。

用冰块做出扎染效果来,上手即会

用冰块也能做出扎染效果,信不信不由你,一起来看看奇特的染色步骤吧!

所需工具

碟碗架、洗涤盆、量杯、塑料手套、勺子

所需材料

苏打、纺织染料、冰块、麻布

用冰块充当介质,染色过程更加自然随意,也非常有趣

第一步

将1杯纯碱(苏打)加1加仑水,在水盆或洗涤桶中混合并完全溶解。

让需要染色的麻布,放进刚才溶解好的水中浸泡15分钟(如果是较小的布料,需要的时间可以稍微短一点),这是非常重要的步骤,不可省略!

从水中拿出来,拧掉多余的水分,然后放在托架盘上。

然后在上面完全覆盖一层厚厚的冰块。

开始向冰上洒活性纺织染料粉末,可以慢一点,随意一点,不必完全均匀,深浅不一才有更好的效果。

最后,静置24个小时,让颜料随着冰的融化或深或浅地自然沉淀在布料中。

第二天将染布平展开,查看神奇的扎染效果吧。

大朋友们在家染

小朋友来ARTOPIA课堂玩

周末更多手工艺术体验等你来哦!

好课通报

--- the end ---。

【中国记忆项目】蚕丝织绣-丝绸的工艺之印染印染,是对丝织品进行处理,也就是染色、印花、整理等,使得丝织品具有一定色彩、花纹、光泽度。

一、色彩在中国的文字中,有很多表示颜色的字是源于丝绸的,它们有些最早用以表示丝绸染色,有些用以表示某一种特定颜色的丝织品。

随着历史的发展,这些文字有的使用越来越广泛,逐渐演变成指代某一颜色,经历了从特指到泛指的过程,保留下来成为常用文字;而有些则随着该种丝织品的减少而很少使用,逐渐成为了生僻字。

经过对《说文·糸部》中这类文字的收集、整理和筛选,将与古代五色“青、赤、黄、白、黑”的部分相关文字列出。

青色系(主要从蓝草中提取靛蓝染成)繱:“繱,帛青色。

”为浅蓝色的帛。

纶:“纶,青丝绶也。

”绀:“绀,帛深青扬赤也。

”指微呈红色的深青色。

绿:“绿,帛青黄色也。

”本义为绿色,即像草木之叶茂盛时的颜色。

缥:“缥,帛青白色也。

”本义为青白色,即淡青色的丝织品。

緅:“緅,帛青赤色也。

”指青红色的帛。

赤色系(主要用赤铁矿、朱砂、银朱、茜草、红花等染成)绯:“绯,帛赤色也。

”本义为红色丝织品,后泛指红色。

绛:“绛,大赤也。

”指大红色。

缇:“缇,帛丹黄色。

”本义为橘红色的丝织品。

纁:“纁,浅绛也。

”本义为浅红色。

縓:“縓,帛赤黄色。

”指浅红色的丝织品。

缙:“缙,帛赤。

”本义为浅红色的帛。

红:“红,帛赤白色。

”本义为赤中带白的帛,即粉红色的帛。

赤:“赤,南方色也。

”(《说文·赤部》)本义为火红色,比朱红稍浅。

綪:“綪,赤缯也。

”指赤色的丝织品,亦被用来命名青赤色。

絑:“絑,纯赤也。

”绌:“绌,绛也。

”黄色系(主要用栀子、地黄、槐树花、黄檗、姜黄、柘黄等染成)缃:“缃,帛浅黄色也。

”本义为浅黄色的帛。

白色系(主要用云母粉涂染,或漂白)缟:“缟,鲜色也。

”本义为一种白色精细的丝织品。

黑色系(主要用栎实、橡实、五倍子、柿叶、冬青叶、莲子壳、鼠尾叶等染成)缁:“缁,帛黑色也。

”本义为黑色的帛。

传统的染色技艺一直在中国民间尤其是少数民族地区保留着,我们常能见到这些充满乡土气息、古朴雅致的传统印染艺术品。

以下是我国三大传统染色技艺介绍,供大家做个详细了解。

1、扎染。

扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬,中国传统的手工染色技术之一,织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法。

加工过程是将织物折叠捆扎,或缝绞包绑,然后浸入色浆进行染色,染色是用板蓝根及其它天然植物,故对人体皮肤无任何伤害。

扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合,染成的图案纹样多变,具有令人惊叹的艺术魅力.扎染在中国约有1500年的历史。

现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。

唐代扎染发展到鼎盛时期,贵族穿绞缬的服饰成为时尚。

现在的扎染主要分为:大理扎染、白族扎染、彝族扎染、现代扎染。

2、蜡染。

蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染,既染去蜡,布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案,同时,在浸染中,作为防染剂的蜡自然龟裂,使布面呈现特殊的“冰纹”,尤具魅力。

由于蜡染图案丰富,色调素雅,风格独特,用于制作服装服饰和各种生活实用品,显得朴实大方、清新悦目,富有民族特色。

目前的蜡染,大体可以分三大类:—类是西南少数民族地区,民间艺人和农村妇女自给自绘自用的蜡染制品,另—类是工厂、作坊面向市场生产的蜡染产品。

第三类是以艺术家为中心制作的纯观赏型的艺术品,也就是“蜡染画”。

3、蓝印(漏版刮浆)。

蓝印是传统的镂空版白浆防染印花,距今已有一千三百年历史,最初以蓝草为染料印染而成。

蓝印花布用石灰、豆粉合成灰浆烤蓝,采用全棉、全手工纺织、刻版、刮浆等多道印染工艺制成。

加工流程为:从蓼蓝草中提取蓝作染料(靛蓝),把镂空花版铺在白布上,用刮浆板把防染浆剂刮入花纹空隙漏印在布面上,干后放入染缸,布下缸20分钟后取出氧化、透风30分钟,一般经过6至8次反复染色,使其达到所需颜色。

再将其拿出在空气中氧化,晾干后刮去防染浆粉,即显现出蓝白花纹。

因为是全手工印染,干后的浆不免会有裂纹,形成了手工蓝印花布特有的魅力----冰裂纹,而现在的机印花布或没有采用传统的技艺的蓝印花布则蓝白分明,毫无手工的痕迹,因此对传统技艺的保护迫在眉睫!蓝印花布的图案吉祥喜庆、为近世三百年来平民百姓所喜闻乐见。

蜡染工艺的染色技法在服装中应用蜡染工艺是一种古老而独特的染色技法,它在服装中的应用具有独特的魅力和价值。

蜡染工艺通过在织物上涂抹蜡,然后在染色过程中将蜡溶解掉,从而形成图案或图案。

在服装设计中,蜡染工艺可以为服装赋予独特的艺术感和时尚感,使服装更具有个性和魅力。

本文将探讨蜡染工艺的染色技法在服装中的应用,以及其在服装设计中的意义和价值。

一、蜡染工艺的染色技法蜡染工艺源自古代印度和东南亚地区,它是一种先在织物上涂抹蜡,然后在染色过程中将蜡溶解掉的染色技法。

蜡染工艺可以使用不同的蜡涂布技法和染色技法来制作不同的图案和效果。

在涂布技法上,可以使用手工涂抹或印花技法来涂布蜡;在染色技法上,可以使用浸染、染色或脱蜡染等技法来制作不同的效果。

蜡染工艺所形成的图案可以是简单的几何图案,也可以是复杂的图案和图像,具有很强的装饰性和艺术性。

二、蜡染工艺在服装中的应用蜡染工艺在服装中的应用可以为服装赋予独特的艺术感和时尚感。

蜡染工艺可以应用在不同类型的服装上,如衬衫、裙子、裤子、外套等。

在设计上,可以根据服装的款式和面料选择不同的蜡染工艺来进行设计,以实现各种不同的效果。

可以在衬衫上使用简单的几何图案来增加衬衫的装饰性;也可以在裙子上使用复杂的图案和图像来增加裙子的艺术感。

蜡染工艺所形成的图案可以根据服装的需求和设计师的意图来进行设计和调整,从而实现各种不同的效果。

蜡染工艺的染色技法在服装中的应用具有很高的意义和价值。

蜡染工艺可以为服装赋予独特的艺术感和时尚感,使服装更具有个性和魅力,可以为服装注入文化和历史的内涵,丰富服装的文化底蕴和艺术价值,可以为服装注入环保和可持续的理念,促进可持续发展的服装产业。

相信随着蜡染工艺的不断发展和创新,它将在未来的服装设计中发挥更加重要的作用,为人们带来更加丰富多彩的时尚体验和文化体验。

丝绸之路染缬艺术的传承与创新作者:曹海艳管兰生来源:《青年文学家》2013年第20期基金项目:2011年度甘肃省社科规划项目摘要:本文以当下时代和特定地域环境为研究背景,以研究甘肃以及沿古丝绸之路的传统印染艺术和技术为着眼点,以积累、提取传统染缬技艺和精神符号的遗传基因为目的,从造型表象、内涵及美学角度,全面探索、阐释古老染缬艺术,从而完成传统民间工艺与现代艺术创作的对接。

关键词:丝路;染缬;创新作者简介:曹海艳(1980-),女,吉林市人,兰州交通大学艺术设计学院讲师,主要研究方向为产品造型设计。

[中图分类号]:J523.4 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2013)-20--02中国古代纺织品的防染技术称之为“染缬”。

最著名防染工艺有四种:绞缬(扎染)、蜡缬(蜡染)、夹缬(夹染)、和灰缬(灰染)俗称“四缬”,是中国古代纺织技术与艺术的杰出代表。

近年来随着考古发现以及民俗研究的进一步扩展人们惊奇地发现,世界范围内染缬技艺存在的广泛性和旺盛的生命力,染缬研究又一次成为文化研究的焦点。

对染缬的研究截止目前还处于刚刚起步阶段,许多基础的认识还没有统一起来,如染缬的起源问题就众说纷纭。

主要观点有:1. 埃及说,英国L. W. C·迈尔斯主编的《纺织品印花》中认为早在公元前1500年染缬技术已经成熟。

2. 印度说,美国学者Vivian Stein 的著作《Batik as a Hobby》和杜玛斯·法兰西斯卡特的著作中《中国印刷术的发明及其西传》,认为棉花的发源地是印度。

因此,棉织品的印染术也可能印度是开端。

在日本佐野猛夫氏的《染色入门》和伊势拱子的《蜡染的技法》两书所述,蜡染约在2500年前,产生于印度。

到了五世纪,经波斯西传埃及,七世纪时传入中国。

中国唐代的蜡染术在7、8世纪时经过再次融合、发展传入日本。

今年初,本课题组在美国耶俄华州立大学进行学术交流,注意到美国学者普遍支持这一观点。

【百科】鬼斧神工话染艺——冰染

鬼斧神工话染艺——“冰染”

“冰染”,就是利用冰雪融化时的冰雪之水携带着开始溶解的染料自然流淌、渗透、随机的颜色相互调和而进行的染色方法;当冰雪融化,一个奇妙的天人合一般的创作过程在缓慢地发生着,绝非一般人为染色所能及的巧妙染制。

此染法,适合使用粉末状、低温染料,染色、固色根据相应染料的方法,只可选用适合此原理染色的染料,否则染色不会成功。

冰染的染色特点:自然随机、炫丽幻彩、染色效果难以预想、不可复制的鲜明特色。

醍醐灌顶

巧妙利用冰雪的物理属性,洞开创意思路!

“冰染”示意(一)

1、布料染前处理,根据相应意图堆放,待染。

2.将冰块和雪堆放于待染布料上面。

3、将适合本染色方法的粉末染料,随意洒到冰块之上。

4.染料随冰雪的溶化而进行对面料染色,进行相应的固色处理。

5.完成固色,冲洗打开,晾干,完成。

“冰染”示意(二)

冰染的染色欣赏

来源:色尚布博士、靑舍染艺。

丝绸之路染缬艺术的探索创作丝绸之路染缬艺术的探索创作丝绸之路是古代东西方文明交流与经济贸易的重要通道,而染缬艺术则是丝绸之路上一颗璀璨夺目的艺术明珠。

作为世界上最早的染料艺术之一,染缬艺术以其独特的魅力吸引着人们的目光。

在这片土地上,染缬艺术得到了前人的承继与发展,成为了一个重要的文化传统,为丝绸之路增添了独特的艺术魅力。

染缬艺术最早可以追溯到公元前2700年左右的中国,而丝绸之路的开辟则更早,可以追溯到公元前206年,从此以后,中亚、西亚与欧洲之间开始了频繁的交流与贸易。

这种交流不仅促进了经济发展,也推动了文化艺术的融合与创新。

染缬艺术就是其中之一,一路上遇到了不同的文化与艺术风格,逐渐形成了丰富多样的艺术形态。

在染缬艺术的创作过程中,最为关键的就是染料选择与染色技法。

丝绸之路上的各个地方都有着丰富的自然资源与地域特色,因此,不同的地方也产出了各具特色的染料材料。

例如,中国红纹布所使用的染料主要为地黄,而安息绸的染料则主要来自蚕蚀果。

这些不同的染料材料不仅赋予了织物丰富的色彩,更展现了各地的地域特色与民俗文化。

除了染料的选择,染色技法也是染缬艺术创作中至关重要的一环。

在染缬艺术中,常见的染色技法有扎染、蜡染、刺染等。

这些技法的运用不仅能够给织物增加纹理与层次感,更能够形成丰富多变的图案。

例如,蜡染技法可以通过涂蜡保护染色前的部分区域,从而在染色后形成图案。

而刺染技法则是通过刺入不同颜色的染料使织物呈现出丰富的色彩与纹样。

这些染色技法需要经过长时间的反复实践与探索,才能够熟练掌握并达到艺术的境界。

然而,丝绸之路上的染缬艺术并非一帆风顺。

历史上,丝绸之路经历了多次战乱与动乱,这无疑对染缬艺术的传承与发展带来了巨大的挑战。

诸如蒙古帝国的兴起、希腊与波斯的战争、成吉思汗西征等事件,都对贸易与文化交流产生了深远的影响。

然而,正是这些动荡与交融,推动了艺术与文化的进一步发展。

在这种背景下,染缬艺术逐渐融合了中亚、波斯、西亚等地的艺术特点,形成了自己独特的艺术风格。

介绍一些关于丝绸、刺绣和蜡染的细节丝绸,那可是咱中国的宝贝呀。

你知道丝绸是怎么来的吗?蚕宝宝吃着桑叶,一天天长大,然后就吐出那细细的丝。

这丝可神奇了,就像仙女从天上洒下的银线一样。

把这些丝收集起来,经过能工巧匠的手,就变成了丝绸。

丝绸摸起来滑溜溜的,就像水一样在手指间滑过,感觉舒服极了。

丝绸的种类可多啦。

有那种轻薄得像云一样的丝绸,披在身上,风一吹,就像要飘起来似的。

还有厚实一点的丝绸,做出来的衣服特别有质感,穿上就像古代的贵族一样,气质一下子就提升了呢。

你要是拿丝绸和普通的布比呀,那就像拿天上的星星和地上的石头比,完全不是一个档次的。

刺绣就像是在丝绸这个大舞台上跳舞的精灵。

刺绣的针法多得让人眼花缭乱。

什么平针、回针、乱针,每一种针法都像一个小魔法。

绣娘们就像魔法师一样,拿着针线在丝绸上“画画”。

你看那些刺绣作品,花朵就像真的在丝绸上盛开一样,娇艳欲滴。

鸟儿就像要从丝绸上飞出来似的,活灵活现。

我见过一幅刺绣作品,绣的是一幅山水图。

那山水就像从画里搬到了丝绸上。

山上的树,每一片叶子都像是精心雕琢出来的,叶脉都清晰可见。

河里的水仿佛在流动,波光粼粼的。

这哪里是刺绣呀,简直就是把大自然装进了丝绸里。

你能想象用针线就能创造出这样的奇迹吗?蜡染也是一门了不起的艺术。

它就像一个神秘的故事,等待着人们去解读。

蜡染的过程就像一场有趣的游戏。

先用蜡在布上画出图案,这蜡就像一个保护罩,把不需要染色的地方保护起来。

然后把布放进染缸里,染缸就像一个魔法池,布进去的时候平平无奇,出来的时候就有了漂亮的颜色。

染好之后再把蜡去掉,那些被蜡保护的地方就还是原来的颜色,这样就形成了独特的图案。

蜡染的图案充满了民族风情。

有各种各样的几何图形,就像古老部落的神秘符号一样。

还有一些动物和植物的图案,这些图案可不是随随便便画的,它们背后都有着深厚的文化内涵呢。

比如说有的图案象征着吉祥如意,有的图案代表着对祖先的敬意。

丝绸、刺绣和蜡染,它们就像中国传统文化的三颗明珠。

冰染在蜡染艺术中的应用

刘冬云;吴彤

【期刊名称】《丝绸》

【年(卷),期】2017(054)009

【摘要】文章通过实验阐明冰染工艺的原理、步骤及特点,并从冰染工艺优势与传统蜡染创新结合应用的角度,对冰染与蜡染结合应用的工艺技法、应用原则进行梳理,再对两者结合运用获得的艺术作品进行分析,得到冰染在蜡染艺术中的应用原则及方法.研究表明:冰染在蜡染艺术中的应用,能将冰染多色染优势与蜡染艺术相结合,使蜡染在传承传统文化艺术价值的同时更好地融入现代社会发展.

【总页数】6页(P67-72)

【作者】刘冬云;吴彤

【作者单位】江南大学纺织服装学院,江苏无锡214000;江南大学纺织服装学院,江苏无锡214000

【正文语种】中文

【中图分类】TS941.11;J523.1

【相关文献】

1.感染在免疫中的作用浅论:通过耗散结构理论认识感染在免疫中的作用 [J], 甘华田

2.湘西蜡染艺术在文创设计中的应用 [J], 赵一

3.蜡染艺术在路灯装置中的应用——黔西南州兴义市城市化建设中的路灯装置 [J], 麻启照;潘晓彤;梁富英

4.蜡染艺术在室内设计中的应用 [J], 喻里遥

5.蜡染艺术在室内设计中的应用 [J], 喻里遥

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

蜡染教案————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:教案:民族民间文化——蜡染与民族民间文化保护课题〈〈民族民间文化——蜡染〉〉学科美术课时一课时学校贵州. 年级高二年级执教者梅子教学目标让学生尝试蜡染的设计与制作,激发学生兴趣,提高学生的动手制作能力,从而学习古老的民间染色工艺,真正做到寓教于乐。

这不仅紧是学习和掌握一种手工技术,更重要的是通过这门技术的学习,使学生了解和认识到蜡染艺术是世界文化艺术传统的重要组成部分,并让学生了解学习了解我国很多省份颁布的关于保护民族民间文化的保护条例,如《贵州省民族民间文化保护条例》、《云南省民族民间传统文化保护条例》等等相关法律法规,从而增强保护人类遗产和古老的手工艺术,保护、继承和发展世界传统文化的使命感和责任感,进一步了解我国优秀的民族传统艺术,正确认识他在世界艺术中的地位和价值,从而增强民族自豪感。

(教学目标既要有清晰的学科教学目标,又要有可操作的法制教育目标)教学过师生活动法制教育知识(渗透)点设计说明课前几分钟,课件展示,教师先给学生展示部分扎染和蜡染作品(屏幕自动播放),让学生更直观,很快走进优秀的民族民间艺术殿堂,同时配以音乐,轻松愉悦的气氛。

一.导入:同学们,前面我们已对扎染有了一些了解,那么,这节课我们一快来学习蜡染。

二者都是人类最古老的一种传统手工染色和方法。

蜡染技艺遍布世界各地,是世界重要的传统手工艺术,它在世界发展的历程中,以独特的手法和艺术风格,在不同国家、不同地区自然地产生和发展着,并逐步形成了鲜明的地域特征,浓郁的民族特色和强烈的装饰风格。

蜡染技艺遍布世界各地,是世界重要的传统手工艺术,如埃及、印度、印度尼西亚等国的蜡染,都很独具特色。

在我国,蜡染已有两千多年的历史,有关蜡染的起源,各国学者众说不一,因为在世界各地的许多地区和民族的历史文化遗产中都有关于蜡染织物发现的记载。