异方差定义及检验

- 格式:ppt

- 大小:302.00 KB

- 文档页数:13

异方差性在回归分析的影响在回归分析中,异方差性是一个重要的概念,指的是误差项的方差不是恒定的,而是随着自变量的变化而变化。

异方差性会对回归分析的结果产生影响,导致参数估计不准确甚至失真,从而影响对模型的解释和预测能力。

本文将从异方差性的定义、影响、检验以及处理方法等方面展开讨论。

一、异方差性的定义在回归分析中,我们通常假设误差项具有同方差性,即误差项的方差是恒定的。

然而,在实际应用中,误差项的方差可能会随着自变量的变化而发生变化,这种情况被称为异方差性。

异方差性通常表现为误差项的方差与自变量的水平相关,即方差不是常数。

二、异方差性的影响1. 参数估计的不准确性:异方差性会导致参数估计的不准确性,使得回归系数的估计偏离真实值,从而影响对自变量与因变量之间关系的解释。

2. 统计检验的失真:异方差性会使得回归模型的显著性检验结果失真,可能导致错误的结论,影响对模型整体拟合优度的评估。

3. 预测精度的下降:异方差性会影响对未来观测值的预测精度,使得预测结果不可靠,降低模型的预测能力。

三、异方差性的检验为了检验回归模型是否存在异方差性,可以采用以下方法:1. 图形诊断法:通过残差图、残差与预测值的散点图等图形来观察残差的分布情况,如果残差呈现出明显的异方差性模式,就可以怀疑模型存在异方差性。

2. 统计检验法:利用异方差性检验统计量,如White检验、Goldfeld-Quandt检验、Breusch-Pagan检验等,对模型的异方差性进行显著性检验。

四、处理异方差性的方法当检验结果表明模型存在异方差性时,可以采取以下方法进行处理:1. 加权最小二乘法(Weighted Least Squares, WLS):通过对残差进行加权,使得残差的方差与自变量的水平相关,从而消除异方差性。

2. 变量转换:对自变量或因变量进行对数变换、平方根变换等,使得变量的方差变化较小,减轻异方差性的影响。

3. 引入干扰项:在模型中引入干扰项,如虚拟变量、交互项等,来控制异方差性的影响。

标题:Stata面板数据固定效应的异方差检验结果在进行面板数据分析时,固定效应模型是一种常用的方法,它可以帮助研究者控制个体间的不可观测的异质性,并更准确地估计变量间的关系。

然而,在使用固定效应模型进行面板数据分析时,我们也需要关注异方差的存在,因为异方差的存在会影响到模型的稳健性和准确性。

本文将使用Stata软件对固定效应模型进行异方差检验,并共享检验结果。

1. 异方差的定义让我们来了解一下异方差的概念。

异方差是指误差项的方差不是恒定的,而是随着自变量或其他因素的变化而变化。

在面板数据分析中,由于不同个体或单位之间的特征差异,误差项的方差可能存在异方差的情况。

2. Stata软件中固定效应模型的异方差检验方法在Stata软件中,我们可以使用“xttest3”命令来进行固定效应模型的异方差检验。

这个命令可以帮助我们检验面板数据中误差项的异方差性质。

3. Stata命令示例下面是一个在Stata中进行固定效应模型异方差检验的示例:```stataxtset id timextreg y x1 x2, fexttest3```在这个示例中,我们首先使用“xtset”命令来指定面板数据的格式,然后使用“xtreg, fe”命令来拟合固定效应模型,最后使用“xttest3”命令来进行异方差检验。

4. 异方差检验的结果在进行了上述命令后,Stata会输出异方差检验的结果。

我们需要关注的主要指标包括LM统计量、Chisq统计量、以及对应的p值。

5. 结果分析对于LM统计量和Chisq统计量,它们的值越大,对应的p值越小,就越表明存在异方差。

通常情况下,我们会根据LM统计量和Chisq统计量的显著性水平来判断是否存在异方差。

如果p值小于0.05,我们就可以拒绝存在异方差的原假设,即面板数据中存在异方差。

6. 结论通过Stata软件对固定效应模型进行异方差检验,我们可以得出面板数据中是否存在异方差的结论。

如果存在异方差,我们需要在后续分析中进行相应的修正,以确保模型估计的准确性和稳健性。

异方差性的检验及处理方法异方差性是指随着自变量变化,因变量的方差不保持恒定,即方差存在不均匀的变化趋势。

在统计分析中,如果忽视了异方差性,可能会导致误差的不准确估计,从而影响对因变量的显著性检验和参数估计结果的准确性。

为了避免异方差性给统计分析带来的影响,需要进行异方差性的检验和处理。

下面将介绍几种常用的异方差性检验及处理方法。

一、异方差性的检验方法:1.绘制残差图:绘制因变量的残差(观测值与拟合值之差)与自变量的散点图,观察残差是否随着自变量的变化而存在明显的模式。

如果残差图呈现出锥形或漏斗形状,则表明存在异方差性。

2.帕金森检验:帕金森检验是一种常用的检验异方差性的方法。

该方法的原理是通过对残差进行变换,判断变换后的残差是否与自变量相关。

3. 布罗斯-佩根检验(Breusch-Pagan test):布罗斯-佩根检验是一种常用的检验异方差性的方法。

该方法的原理是通过计算残差与自变量的相关系数,进而判断是否存在异方差性。

4. 品尼曼检验(Leve ne’s test):品尼曼检验是一种非参数的检验方法,可以用于检验不同组别的方差是否存在显著差异。

二、异方差性的处理方法:1.变量转换:通过对因变量和自变量进行变换,可以使数据满足异方差性的假设。

比如可以对因变量进行对数转换或平方根转换,对自变量进行标准化处理等。

2.使用加权最小二乘法(WLS):加权最小二乘法是一种可以处理异方差性的回归分析方法。

该方法的原理是通过对残差进行加权,使得残差的方差与自变量无关。

3.使用广义最小二乘法(GLS):广义最小二乘法是一种可以处理异方差性的回归分析方法。

该方法的原理是通过对残差进行加权,使得残差的方差可以通过自变量的一个线性组合来估计。

4.进行异方差性的鲁棒估计:鲁棒估计是一种对异常值和异方差性具有较好鲁棒性的估计方法。

通过使用鲁棒估计,可以减少异方差性对参数估计的影响。

综上所述,异方差性是统计分析中需要重视的问题。

第1篇一、实验目的1. 掌握异方差性的基本概念和检验方法。

2. 学会运用统计软件进行异方差的检验和修正。

3. 提高对计量经济学模型中异方差性处理能力的实践应用。

二、实验原理1. 异方差性:在回归分析中,若回归模型的误差项(残差)的方差随着自变量或因变量的取值而变化,则称模型存在异方差性。

2. 异方差性的检验方法:图形检验、统计检验(如F检验、Breusch-Pagan检验、White检验等)。

3. 异方差性的修正方法:加权最小二乘法(WLS)、广义最小二乘法(GLS)等。

三、实验步骤1. 数据准备1. 收集实验所需数据,确保数据质量和完整性。

2. 对数据进行初步处理,如剔除异常值、缺失值等。

2. 模型设定1. 根据研究问题,选择合适的回归模型。

2. 利用统计软件(如Eviews、Stata等)进行初步的回归分析。

3. 异方差性检验1. 图形检验:绘制散点图,观察残差与自变量或因变量的关系,初步判断是否存在异方差性。

2. 统计检验:- F检验:检验回归系数的显著性。

- Breusch-Pagan检验:检验残差平方和与自变量或因变量的关系。

- White检验:检验残差平方和与自变量或因变量的多项式关系。

4. 异方差性修正1. 若检验结果表明存在异方差性,则需对模型进行修正。

2. 选择合适的修正方法:- 加权最小二乘法(WLS):根据残差平方与自变量或因变量的关系,计算权重,加权最小二乘法进行回归分析。

- 广义最小二乘法(GLS):根据残差平方与自变量或因变量的关系,选择合适的方差结构,广义最小二乘法进行回归分析。

5. 结果分析1. 对修正后的模型进行回归分析,观察回归系数的显著性、拟合优度等指标。

2. 对实验结果进行分析,解释实验现象,验证研究假设。

6. 实验报告撰写1. 撰写实验报告,包括以下内容:- 实验目的- 实验原理- 实验步骤- 实验结果- 分析与讨论- 结论2. 实验报告应结构清晰、逻辑严谨、语言简洁。

异方差性的概念类型后果检验及其修正方法异方差性(heteroscedasticity)是指随着自变量的变化,被解释变量的方差不保持恒定,呈现出不同的分散特征。

异方差性可能会导致线性回归模型的参数估计不精确,误差项的标准误差的估计不准确,常见的检验和修正方法包括Breusch-Pagan检验和White检验,同时,还可以采取加权最小二乘法或者转换变量的方法来修正异方差性。

异方差性可以分为条件异方差和非条件异方差两种类型。

条件异方差是指在给定自变量的情况下,被解释变量方差的大小存在差异;非条件异方差则是指被解释变量的方差在整个样本空间内都存在差异。

异方差性的后果是导致参数估计的不准确性和偏误。

当存在异方差性时,OLS(普通最小二乘法)估计的标准误差会低估真实标准误差,从而使得参数显著性以及模型拟合效果可能出现问题。

此外,在存在异方差性的情况下,t检验、F检验等假设检验的结果也会受到影响。

在进行线性回归模型时,常常需要对异方差性进行检验。

一种常用的检验方法是Breusch-Pagan检验,其基本思想是对残差的平方与自变量进行回归,然后通过F检验来判断异方差的存在与否。

另一种常用的检验方法是White检验,它是在一个包含自变量和交互项的扩展模型中对残差的平方与自变量进行回归,通过Wald检验统计量来判断异方差的存在与否。

异方差性可以通过多种修正方法来处理。

其中,一种常用的方法是采用加权最小二乘法(WLS)来估计参数。

WLS的基本思想是将方差不恒定的观测值加权,使得每个观测值的权重与方差的倒数成正比。

另一种常用的方法是通过转换变量,使得原始数据变换成具有恒定方差的形式,例如对数变换、平方根变换等。

下面以一个案例来说明如何检验和修正异方差性。

假设我们研究了城市的房价(被解释变量)与房屋面积和所在地区(自变量)之间的关系。

我们采集了100个样本数据,并构建了线性回归模型进行分析。

1.检验异方差性:使用Breusch-Pagan检验来检验模型的异方差性。

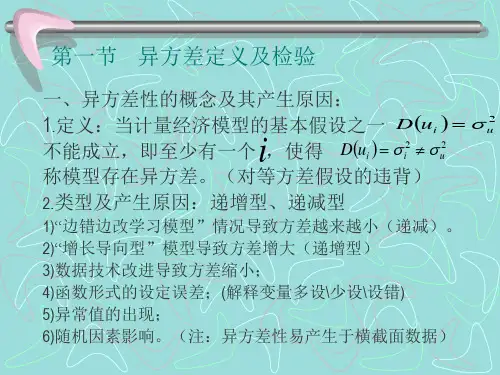

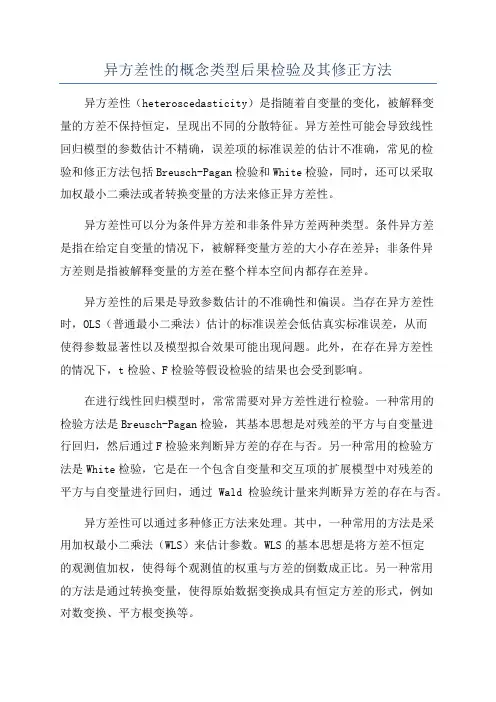

异⽅差性及其检验异⽅差性及其检验I 概念对于多元线性回归模型同⽅差性假设为如果出现即对于不同的样本点,随机⼲扰项的⽅差不再是常数,⽽是互不相同,不具有等同的分散程度,则认为出现了异⽅差(Heteroskedasticity ) II 类型同⽅差性假定是指,回归模型中不可观察的随机误差项i u 以解释变量X 为条件的⽅差是⼀个常数,因此每个i u 的条件⽅差不随X 的变化⽽变化,即有2()i i f X σ=≠常数在异⽅差的情况下,总体中的随机误差项i u 的⽅差 2i σ不再是常数,通常它随解释变量值的变化⽽变化,即异⽅差⼀般可归结为三种类型:01122 1,2,,i i i k ki i Y X X X i n ββββµ=+++++=2(), 1,2,...,i Var i n µσ==2(), 1,2,...,i i Var i nµσ==2()i i f X σ=异⽅差类型图:III来源(1)截⾯数据(不同样本点除解释变量外其他影响差异⼤)(2)时间序列(规模差异)(3)分组数据、异常值等(4)模型函数形式设置不正确和数据变形不正确(5)边错边改学习模型IV影响计量经济学模型⼀旦出现异⽅差,如果仍然⽤普通最⼩⼆乘法估计模型参数,会产⽣⼀系列不良后果。

(1)参数估计量⾮有效(2)OLS估计的随机⼲扰项的⽅差不再是⽆偏的(3)基于OLS估计的各种统计检验⾮有效(4)模型的预测失效V检验异⽅差性,即相对于不同的样本点,也就是相对于不同的解释变量观测值,随机⼲扰项具有不同的⽅差,那么检验异⽅差性,也就是检验随机⼲扰项的⽅差与解释变量观测值之间的相关性。

⼀般检验⽅法如下:(1)图⽰检验法(2)帕克(Park)检验与⼽⾥瑟(Gleiser)检验(3)G-Q(Goldfeld-Quandt)检验(4)F检验(5)拉格朗⽇乘⼦检验(6)怀特检验(具体步骤随后介绍)VI修正⽅法加权最⼩⼆乘法定义:加权最⼩⼆乘法是对原模型加权,使之变成⼀个新的不存在异⽅差性的模型,然后采⽤OLS法估计其参数。

异方差的名词解释引言:在实际应用中,我们常常会遇到一种数据特征,即样本的方差不稳定的现象。

这种现象称为异方差,是统计分析中一个重要的概念。

本文将从定义、原因、影响以及如何处理异方差等方面进行探讨,以帮助读者更好地理解异方差的概念及其应用。

一、定义异方差(Heteroscedasticity)指的是在统计学中,方差并不是恒定的,而是与自变量的某些特征相关联。

换句话说,样本的方差会随着自变量的不同取值而发生变化。

二、原因异方差可能由多种因素引起。

常见的原因包括以下几个方面:1. 异常值:样本中存在极端值或异常值,使得方差的测量结果被拉大或压缩;2. 比例误差:不同自变量取值下,因变量的测量误差有一定的比例关系;3. 数据收集:数据收集过程中的误差,或者是相关变量的选择问题,可能导致异方差的出现。

三、影响异方差存在对统计分析结果产生不良影响的情况,对回归分析尤为关键。

以下是几个常见的影响:1. 回归系数估计值的不准确:异方差可能导致回归系数估计值的偏倚,进而影响模型的解释和预测能力;2. 统计检验结果的误导:异方差使得恰当的统计检验成为挑战,常见的问题是标准误估计的错误;3. 置信区间和预测区间的准确性下降:异方差可能导致对未来观测值进行预测时的不确定性增加。

四、处理方法针对异方差问题,有一些常用的方法可以帮助我们处理。

以下是几种常见的处理方法:1. 权重最小二乘法(Weighted Least Squares, WLS):根据异方差的特征,使用加权最小二乘法来估计回归系数。

即根据样本的方差-均值关系,为每个样本赋予相应的权重,从而平衡不同自变量值下对模型的贡献。

2. 魏布尔-克劳修斯检验(White-Huber test):该检验用于检验异方差的存在。

若检验结果表明存在异方差,则可以尝试使用WLS进行回归估计。

3. 变量转换(Variable Transformation):通过将特征变量进行线性或非线性的转换,以消除异方差的影响。

什么是异方差性如何进行异方差性的检验与处理异方差性,它是统计学中一种常见的现象,指的是观测值的方差在不同的条件下不相等。

在数据分析和建模过程中,异方差性可能会导致模型参数估计不准确,假设检验无效以及预测效果下降等问题。

因此,了解异方差性并进行检验和处理是非常重要的。

1. 异方差性的表征异方差性通常表现为残差的方差与预测值的关系不稳定。

在回归分析中,当残差的方差与预测值的关系呈现出一定的模式时,可以初步判断存在异方差性。

常见的异方差性模式有以下几种:(1)线性模式:残差的方差与预测值呈线性关系,即残差的方差随着预测值的增大而增大或减小。

(2)指数模式:残差的方差与预测值呈指数关系,即残差的方差随着预测值的增大呈指数级别增大或减小。

(3)对数模式:残差的方差与预测值呈对数关系,即残差的方差随着预测值的增大呈对数级别增大或减小。

(4)多重峰值模式:残差的方差具有多个峰值,表示不同分组或条件之间存在不同的方差水平。

2. 异方差性的检验针对上述异方差性模式,可以进行一些统计检验来验证异方差性的存在。

常用的异方差性检验方法包括帕金森-斯皮尔曼检验(Park test)、布劳什-帕甘检验(Breusch-Pagan test)和韦斯特曼检验(White test)等。

这些检验方法都是基于残差的方差与预测值之间的关系建立的。

以布劳什-帕甘检验为例,该检验的原假设是残差的方差与预测变量之间不存在显著相关关系,即不存在异方差性。

在进行检验时,首先需要对模型进行拟合,并获得残差。

然后,根据拟合残差和预测变量的关系构建辅助回归模型,并进行显著性检验。

如果辅助回归模型的显著性检验结果小于设定的显著性水平(通常为0.05),则可以拒绝原假设,认为存在异方差性。

3. 异方差性的处理在实际数据分析中,如果检验结果表明存在异方差性,需要对数据进行处理以减小或消除其影响。

常用的异方差性处理方法包括以下几种:(1)对数或平方根变换:通过对原始数据进行对数或平方根变换,可以降低数据的异方差性。