疟原虫

- 格式:ppt

- 大小:2.39 MB

- 文档页数:45

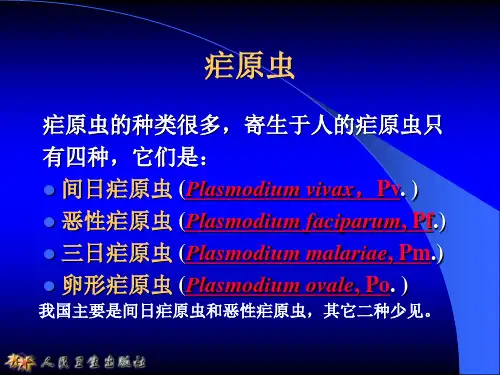

疟原虫种类繁多,寄生于人类的疟原虫有4种,即间日疟原虫、恶性疟原虫、三日疟原虫,1890]和卵形疟原虫[Plasmodium ovale Stephens,1922],分别引起间日疟、恶性疟、三日疟和卵形疟。

在我国主要有间日疟原虫和恶性疟原虫,三日疟原虫少见,卵形疟原虫罕见。

形态疟原虫的基本结构包括核、胞质和胞膜,环状体以后各期尚有消化分解血红蛋白后的最终产物—疟色素。

血片经姬氏或瑞氏染液染色后,核呈紫红色,胞质为天蓝至深蓝色,疟色素呈棕黄色、棕褐色或黑褐色。

四种人体疟原虫的基本结构相同,但发育各期的形态又各有不同,可资鉴别。

除了疟原虫本身的形态特征不同之外,被寄生的红细胞在形态上也可发生变化。

被寄生红细胞的形态有无变化以及变化的特点,对鉴别疟原虫种类很有帮助。

1.疟原虫在红细胞内发育各期的形态疟原虫在红细胞内生长、发育、繁殖,形态变化很大。

一般分为三个主要发育期。

(1)滋养体(trophozoite):为疟原虫在红细胞内摄食和生长、发育的阶段。

按发育先后,滋养体有早、晚期之分。

早期滋养体胞核小,胞质少,中间有空泡,虫体多呈环状,故又称之为环状体(ring form)。

以后虫体长大,胞核亦增大,胞质增多,有时伸出伪足,胞质中开始出现疟色素(malarial pigment)。

间日疟原虫和卵形疟原虫寄生的红细胞可以变大、变形,颜色变浅,常有明显的红色薛氏点(Schuffner’s dots);被恶性疟原虫寄生的红细胞有粗大的紫褐色茂氏点(Maurer’s dots);被三日疟原虫寄生的红细胞可有齐氏点(Ziemann’s dots)。

此时称为晚期滋养体,亦称大滋养体。

(2)裂殖体(schizont):晚期滋养体发育成熟,核开始分裂后即称为裂殖体。

核经反复分裂,最后胞质随之分裂,每一个核都被部分胞质包裹,成为裂殖子(merozoite),早期的裂殖体称为未成熟裂殖体,晚期含有一定数量的裂殖子且疟色素已经集中成团的裂殖体称为成熟裂殖体。

疟原虫是什么生物疟原虫是一种单细胞微生物,也称为疟原生动物或疟原生虫,主要致病原因是引起疟疾,是由蚊子叮咬所传播的寄生虫病原体之一。

疟原虫通常通过蚊子的叮咬而进入人体,然后感染人体的红血球,从而导致疾病发生。

疟疾是一种严重的传染病,全球各地都有疟疾的流行,尤其是在发展中国家和贫穷区域,是令人担忧的公共卫生问题。

疟原虫是一种原生动物,属于蛋白体纲的一种单细胞寄生虫,其大小通常为7~15微米,形状多变。

该虫有硬的细胞核和柔软的胞质,具有红色色素,使得感染人体的红血球变为黄绿色或黑绿色。

在疟原虫的生命周期中,其存在着两种不同的形式,一种是无性繁殖的环形体,另一种是有性生殖的孢子体。

在繁殖过程中,疟原虫会利用蚊子叮咬将其传播到人体内,并在人体内不断复制和繁殖,最终导致疟疾的发生。

疟疾是一种具有高传染性和致死性的疾病,由于它的传染性强和疾病的致命性,使得疟疾在世界范围内危害十分严重。

据统计,每年全球有超过2亿人受到疟疾的感染,其中约有50万人因此而死亡,而且大部分的死亡案例都出现在贫穷和发展中国家中。

因此,控制和预防疟疾的工作是重要的公共卫生任务之一。

疟原虫寄生在蚊子和人体之间的复杂生命周期是疟疾的关键过程。

疟原虫寄生在蚊子的唾液腺中,在蚊子叮咬人体时,疟原虫会进入人体内,然后通过血液进入人体的肝脏,进行繁殖和分裂。

在这一过程中,疟原虫会侵入人体的红血球,从而导致红血球损坏和死亡。

在疟原虫感染的过程中,红血球的破坏产生了一系列的症状,例如发热、头痛、全身不适等等。

目前,对疟疾的控制和预防主要依靠两种策略:药物治疗和蚊子控制。

在药物治疗方面,疟原虫的一些特殊结构和繁殖方式使得其对化学药物有一定的耐药性。

因此,疟疾的治疗需要使用多种药物的结合来提高疗效。

同时,药物治疗也需严格控制用药量和用药时间,否则会对疟原虫产生更多的耐药性。

在蚊子控制方面,主要采用的措施包括灭蚊剂、家庭卫生措施和环境管理等。

通过有效地控制蚊虫数量,可以有效地减少疟疾的传播。

疟原虫的名词解释疟原虫,又称疟疾原虫,是一种寄生虫,属于原生动物门下的栗孢子虫(Plasmodium)属。

它是引发疟疾的病原体,也是世界上最致死的寄生虫之一。

疟原虫寄生在人体和某些浆状物传播的疟蚊中,通过媒介传播给人类,引发疟疾这一严重的传染病。

疟原虫自古以来就是人类健康的威胁。

疟疾是古老的疾病,其病原体在古代并不为人所知。

直到1880年,法国科学家拉瓦兹(Charles Louis Alphonse Laveran)首次发现疟原虫,他发现在患有疟疾的人的血液中存在着寄生虫。

这个重大发现为进一步探索疟疾的病因和治疗方法奠定了基础。

同时,拉瓦兹的发现也为他赢得了诺贝尔生理学或医学奖。

疟原虫通过蚊子媒介传播给人类,这一过程被命名为人类疟疾的传播循环。

健康的蚊子会叮咬患有疟疾的病人,寄生在病人血液中的疟原虫就会进入蚊子体内。

然后,在蚊子的消化道中,疟原虫从形态上变为可感染人类的孢子体。

当这只感染了疟原虫的蚊子再次叮咬健康的人时,疟原虫就会进入新宿主,并进一步感染血液。

疟原虫的寄生过程引发了人体的免疫反应。

初次感染后,病人的体温会周期性地上升,出现高热。

这是因为疟原虫感染了红细胞,使其破裂,释放出大量的毒素进入血液。

这些毒素会刺激人体的免疫系统,引发发热和寒战。

此外,疟原虫寄生在红细胞内会破坏它们,导致贫血,造成患者疲劳和乏力。

除了引发免疫反应和破坏红细胞外,疟原虫还可以对人体的器官系统造成严重的损害。

如果没有及时治疗,疟疾可能会导致肝脏和脾脏功能受损,甚至引发器官衰竭。

严重的疟疾也可以导致脑疟,引起意识丧失、抽搐甚至死亡。

为了减少疟疾的传播和控制病情,人类开展了广泛的防治工作。

疟疾的治疗主要是通过抗疟药物来杀灭人体内的疟原虫。

然而,由于疟原虫的变异性较高,导致一些疟疾疗法已经失效。

此外,在一些发展中国家,医疗资源不足,疟疾的传播和治疗仍然是难题。

为了预防疟疾的传播,人们采取了多种措施。

常见的预防方法包括:使用蚊帐,着长袖衣物,使用防蚊剂,尤其是在蚊虫活动最为频繁的黄昏和夜间。

疟原虫检验技术一、疟原虫的生物学特征疟原虫是一类单细胞真核生物,寄生在人类和其他脊椎动物的红细胞内。

常见的疟原虫种类包括恶性疟原虫、间日疟原虫、三日疟原虫和卵形疟原虫等。

疟原虫的生活史包括在人体内的无性生殖和在蚊体内的有性生殖两个阶段。

在人体内,疟原虫经历了肝细胞内的红外期和红细胞内的红内期发育过程。

了解疟原虫的生物学特征对于选择合适的检验方法具有重要意义。

二、疟原虫检验技术的分类1、显微镜检查法这是疟原虫检验的经典方法,包括薄血膜涂片和厚血膜涂片检查。

薄血膜涂片用于疟原虫形态学观察,可鉴定疟原虫的种类;厚血膜涂片则提高了疟原虫的检出率。

在显微镜下,观察疟原虫的形态、大小、细胞核和细胞质的特点,以及疟色素的分布等,从而确定是否感染疟原虫以及感染的种类。

2、免疫学检测法(1)抗原检测利用免疫层析技术检测患者血液中的疟原虫抗原。

这种方法操作简便、快速,适用于现场检测和大规模筛查。

(2)抗体检测检测患者血清中的特异性抗体。

但由于抗体在感染后一段时间才会产生,且抗体检测不能区分现症感染和既往感染,因此在疟疾诊断中的应用相对有限。

3、分子生物学检测法(1)PCR 技术通过扩增疟原虫特定的基因片段来检测疟原虫。

具有高度的敏感性和特异性,能够检测到极低浓度的疟原虫核酸。

(2)核酸杂交技术利用标记的核酸探针与疟原虫核酸进行杂交,从而检测疟原虫。

4、其他检测方法(1)血常规检查疟疾患者可能会出现贫血、白细胞减少等血常规异常。

(2)血生化检查部分疟疾患者可能会有肝肾功能损害,通过血生化检查可以了解相关情况。

三、显微镜检查法的操作步骤1、采血通常采集患者的末梢血或静脉血。

2、制作血涂片薄血膜涂片:将一滴血液滴在载玻片的一端,用推片以 30°-45°角均匀地推成薄而均匀的血膜。

厚血膜涂片:取较多的血液滴在载玻片上,用推片制成较厚的血膜。

3、固定和染色薄血膜涂片自然干燥后,用甲醇固定,然后用吉姆萨染液或瑞氏染液染色。

疟原虫形态学

疟原虫是一类单细胞真核生物,属于疟原虫科,是疟疾的病原体。

疟原虫种类繁多,全球已发现的有300多种,寄生于人体的有4种,即恶性疟原虫、三日疟原虫、间日疟原虫和卵形疟原虫。

在我国常见的有恶性疟原虫和间日疟原虫,三日疟原虫和卵形疟原虫极为少见。

恶性疟原虫分布最广,几乎遍及全球,在我国主要分布在南方地区。

间日疟原虫在我国分布较广,主要分布在长江以南地区。

三日疟原虫在我国仅有少数病例报道。

卵形疟原虫在我国仅有少数病例报道,主要分布于云南和海南等地区。

在人体内,疟原虫主要寄生于红细胞内,其形态多样,但通常呈椭圆形或圆形。

在红细胞内生长繁殖的疟原虫称为滋养体,其形态与红细胞相似,但略大于红细胞。

滋养体有薄薄的胞膜,胞膜下有一层由细胞质形成的膜,称为基质膜。

基质膜下有一层由细胞质形成的泡状结构,称为食泡。

在食泡内含有被吞噬的红细胞血红蛋白及其分解产物,还有一些细胞质颗粒和空泡等。

在红细胞外,疟原虫可形成裂殖子、配子、卵囊等不同发育阶段的形态。

裂殖子是疟原虫在红细胞外进行无性繁殖时的形态,呈圆形或椭圆形,直径约1μm左右。

配子是疟原虫进行有性生殖时的形态,包括雌配子和雄配子。

卵囊是疟原虫在宿主肝脏内寄生的形态,呈椭圆形或圆形,大小约3~4μm×1.5~2.0μm,厚约1.5μm左右。

以上是关于疟原虫形态学的简要介绍。

疟原虫是什么生物

疟原虫是一种寄生在人和动物身体内的微生物,也是致

病的原因之一。

疟原虫属于原生动物门的裂殖亚门、球虫纲、疟原虫科。

目前已知有五种不同的疟原虫,分别为:恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)、间日疟原虫(Plasmodium vivax)、卵圆疟原虫(Plasmodium ovale)、疟原虫(Plasmodium malariae)和知察疟原虫(Plasmodium knowlesi)。

疟原虫的寄主包括人类和其他一些哺乳动物。

在人类寄

主中,疟原虫侵入红细胞,然后在细胞内进行繁殖和分裂,最终导致红细胞破裂并释放更多的疟原虫进入血液中,引起体内的感染。

疟原虫的传播主要通过蚊子叮咬,蚊子叮咬感染者的血液,再传播到其他人和动物身上。

疟疾是由疟原虫引起的一种疾病,它会导致高热、寒战、头痛、肌肉疼痛和虚弱等症状。

如果不进行及时治疗,疟疾会导致严重的贫血、脾脏和肝脏功能损害,以及脑部损伤和死亡。

由于疟原虫的传播与贫困、卫生条件和大气污染有关,因此疟疾尤其是在贫穷地区或发展中国家中广泛存在。

治疗疟疾的方法包括使用抗疟药物、进行输血和纤维素

酐处理等。

然而,由于疟原虫在全球范围内的广泛传播和耐药性的出现,疾病治愈的难度越来越大。

因此,为了有效遏制疟疾的传播和控制疟原虫的种群,需要在多个领域进行综合治理,包括卫生教育、环境卫生、感染控制和新药开发等。

疟原虫(malaria parasite)◆人类寄生虫界的重要病原体;◆世界性分布(102 个国家),非洲、亚洲、拉丁美洲等;◆感染鸟类、两栖动物、人类等,且具有种属特异性;◆WHO报告:每年3亿新病人,270万人死亡疟原虫是疟疾的病原体,疟疾俗称“冷热病”、“打摆子”周期型寒战、发热出汗。

疟原虫种类:130多种,人体寄生4种◆间日疟原虫(Plasmodium vivax)多◆三日疟原虫(P.malariae)少◆恶性疟原虫(P.falciparum)局部◆卵形疟原虫(P.ovale)几例疟疾的故事疟疾是伴随人类最早的疾病,早在公元前二三世纪,古罗马作家的作品中,就已经写到疟疾这种周期性的疾病。

从公元4世纪开始,此病成了古希腊的地方病,一直广泛流传,1500年,英国沃波尔首相的儿子、作家牛津伯爵第四霍勒斯·沃波尔1740年从罗马回到祖国后,无可奈何地感叹说:“有—种叫做Malaha的东西,每年夏天都要到罗马来杀人。

”上个世纪末在印度的医院里,1/3的病人都是疟疾患者。

◆一个很长的历史时期里,人们认为疟疾是“神”的旨意,就连伟大的古罗马作家和古典学者马尔库斯▪西塞罗也不止一次地说到,疟疾这种热病的发生是由于神的意志,因此它是不可抗拒的;著名的罗马作家老普林尼在《博物志》中还指出好几种他认为预防有效的符咒。

◆在古代的希腊和罗马,与有神论同时,也有不少医生说此病的发生是由于有热病的空气,疟疾的起因与沼泽地上的水或有毒的水汽行关,有人甚至给疟疾下了“败坏了的水气”或者“易致病的有毒物质”这样—个定义。

“疟疾”(Malaria)这个词就是出“坏”(mala)和“空气”(aria)两个字组成,就可以看到这两者之间的关系。

◆意大利最著名的医生乔瓦尼·冯里亚·兰锡西在1717年就在一篇有关疟疾的论文中说到,疟疾总是流行在蚊子繁多的潮湿沼泽地区,而在排水之后就会一度绝迹,这一现象表明,致病的毒性也许就是蚊子传播的。