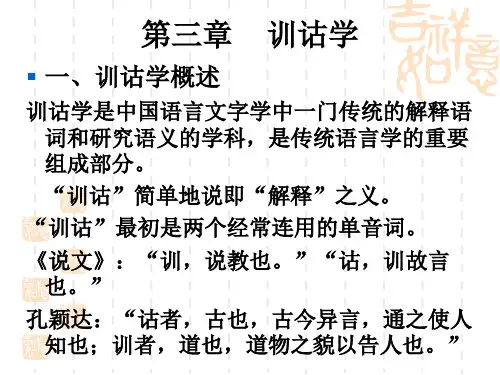

训诂学的内容

- 格式:ppt

- 大小:210.50 KB

- 文档页数:25

《训诂学》讲稿训诂学的内容训诂学的内容古人之言,所以难明者,非为书之理意难明也,实为书之事物难明也;非为古人之文言难明也,实为古人之文言有不通于今者难明也。

”——郑樵《通志·艺文略》盖时有古今,犹地有南北有东西,相隔远则言语不通矣。

时远则有训诂,地远则有翻译,有翻译则能使别国如乡邻,有训诂则能使古今如旦暮,所谓通之也,训诂之功大矣哉!——陈澧《东塾读书记》士生千载之后,求道于典章制度,而遗文垂绝,今古悬隔,时之相去殆无异地之相远,仅仅赖夫经师故训乃通。

……经之至者,道也。

所以明其道者,词也,所以成词者,未有能外小学文字者也。

由文字以通乎语言,由语言以通乎古圣贤之心志。

譬之适堂坛之必循其阶而不可以躐等。

”——戴震《古经解钩沈》至于治古书之法,无论治经治子,要皆当以校勘、训诂之法为初步。

校勘已审,然後本子可读;本子可读,然後训诂可明;训诂明,然後义理可定。

”——胡适《胡适文存·论墨学》一训诂的内容(一)解释字词——训诂的核心。

训诂的任何一方面内容归根结底都是在解释字词。

1、注音对象:多音多义词。

术语:反切、直音,或以“读若”、“读如”、“如字”等用语指出读音。

《礼记·玉藻》:“君羔幦(蜜)虎犆。

”郑注:“读如…直道而行?之直。

”《楚辞·离骚》:“又重之以脩能。

”洪兴祖注:“故有绝才者谓之能,此读若耐。

”段玉裁《说文解字注》:“凡言…读若?者,皆拟其音也。

”又《周礼汉读考·序》:“…读如?、…读若?者,拟其音也。

古无反语,故为比方之词。

”《诗·秦风·黄鸟》:“黄鸟,哀三良也。

国人刺穆公以人从死,而作是诗也。

”郑笺:“三良,三善臣也,谓奄息、仲行、鍼虎。

从死,自杀以从死。

”音义:“行,户郎反,下皆同。

鍼,其廉反,徐又音针。

从死,上才容反。

”《礼记·大学》:“故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣。

”音义:“其恶恶,上如字,下乌路反。

《训诂学》是四川自考xxx的一门重要课程,通过学习此课程,能够使学生充分掌握训诂学的基本理论和方法,提高对古籍材料的解译能力,具有一定的文献学基本功。

为了更好地帮助学生掌握《训诂学》的知识,本文将围绕这一主题展开详细的介绍和解读。

一、课程概述《训诂学》作为一门重要的人文学科课程,主要研究古代文字的音义、形体、篆文、小篆等方面的知识。

通过学习《训诂学》,可以帮助学生理解古代文献的原意和内涵,对古代文字进行科学的解译和研究。

二、课程内容1. 训诂学的基本概念训诂学是一门研究古代文字的学科,其基本任务是研究古代文字的形、音、义,并据此恢复古代文字的原貌。

学生需要了解训诂学的定义、起源、发展历程等方面的基本知识。

2. 古代文字的形体和结构古代文字的形体和结构对于理解古代文献十分重要,学生需要了解常见古代文字的形态特点、演变规律,以及不同时期古代文字的书写技法和规范。

3. 古代文字的音义古代文字的音义是训诂学的重要研究对象,学生需要学习古代文字的音韵体系、发音规律,掌握古代文字的释义方法和技巧。

4. 古代文字的篆文和小篆篆文和小篆是我国古代优秀的文字艺术,学生需要了解篆文和小篆的历史渊源、特点及其在训诂学中的重要地位。

5. 训诂学与古代文献研究训诂学与古代文献研究有着密切的关系,学生需要了解训诂学在古代文献解释和研究中的应用,并掌握相关的研究方法和技巧。

三、学习目标通过学习《训诂学》,学生应当达到以下几个方面的学习目标:1. 掌握训诂学的基本理论和方法,了解古代文字的音义和形体特点。

2. 训练对古代文献材料的解译能力,提高对古代文献的理解和分析能力。

3. 培养对古代文献的鉴赏能力,提高文献学基本功。

4. 进一步了解我国传统文化,增强民族文化自信心和认同感。

四、学习重点和难点1. 学习重点掌握古代文字的基本知识,理解训诂学的基本理论和方法,掌握古代文献的解译和研究技巧。

2. 学习难点对古代文字的音义和形体特点的把握,以及对古代文献的解译能力的培养。

训诂基本知识点总结一、训诂的基本概念训诂学是从古代文字和文献中寻找正确意义的学问。

它主要包括了源流考证、音韵文字学、文字释义、用例训诂和文本校勘等方面的内容。

1.1 源流考证源流考证是训诂学的核心内容之一,它主要研究文字的来源、演变和衍生,并且考证古籍的真伪。

源流考证需要通过比对古代文字、文献和碑铭来推断文字的真实性和演变过程,以此来正确认知古代文字和文献的意义。

1.2 音韵文字学音韵文字学是训诂学的重要内容,它主要研究古代文字的音韵规律和语言学特性。

在古代,文字的音韵是非常重要的,通过研究古代文字的音韵,可以更准确地理解古代文献和典籍的意义。

1.3 文字释义文字释义是训诂学的一个重要内容,它主要研究古代文字和文献的意义和用法。

文字释义需要通过研究古代文字的解释和用法,来确立文字的正确意义。

1.4 用例训诂用例训诂主要研究古代文字和文献的使用情况,通过分析古代文字在不同语境下的使用情况来探索文字的真实意义。

用例训诂是训诂学的一个重要内容,它可以帮助我们更准确地理解古代文字的意义。

1.5 文本校勘文本校勘是训诂学的一项重要内容,它主要研究古代文献和典籍的校勘过程和方法,以及古代文献的真伪和版本问题。

文本校勘需要通过考证古代文献的版本和校勘经过,来确立古代文献的正确版本和真实性。

二、训诂学的发展训诂学的起源可以追溯到中国古代的文字研究,但真正成为一个独立的学科是在汉代。

在汉代,许多学者开始着手研究古代文字和文献,形成了当时的训诂学派。

在此后的历史发展中,训诂学逐渐发展成为了一个独立的学科,并形成了许多著名的训诂学派。

2.1 汉代的训诂学在汉代,训诂学逐渐成为了一个独立的学科。

当时,许多学者都开始研究古代文字和文献,形成了一些著名的训诂学派,如“骈拆派”、“异体派”、“校勘派”等。

这些训诂学派在当时都有着重要的影响,为训诂学的发展奠定了基础。

2.2 魏晋南北朝时期的训诂学在魏晋南北朝时期,训诂学有了一些新的发展。

训诂学常识(可做古代汉语教案)第一章:训诂学概述1.1 定义:训诂学是研究古代汉字、词语的语音、语义及其发展变化的学科。

1.2 意义:了解古代文献,解读古代作品,传承文化遗产。

1.3 训诂学与古代汉语的关系:古代汉语的研究离不开训诂学,训诂学为古代汉语教学提供了丰富的教学资源。

第二章:训诂方法2.1 音训:根据字的古代读音来解释字义。

2.2 形训:根据字形来解释字义。

2.3 义训:直接解释字义。

2.4 声训:根据字的声旁来解释字义。

第三章:词义变化3.1 词义的扩大:一个词的原有意义范围扩大。

3.2 词义的缩小:一个词的原有意义范围缩小。

3.3 词义的转移:一个词的意义完全改变。

3.4 词义的的感情色彩变化:词义的感情色彩由褒义转为贬义或由贬义转为褒义。

第四章:古代汉语词汇4.1 古今异义词:古代汉语词汇在现代汉语中的意义发生变化。

4.2 通假字:古代汉语中因字形相近而代替本字的现象。

4.3 词类活用:古代汉语中词类的灵活运用。

第五章:经典训诂著作5.1 《说文解字》:东汉许慎著,系统分析汉字的形体、音韵和意义。

5.2 《尔雅》:最早的一部解释词义的专著,涉及古代汉语的词汇、语法等方面。

5.3 《方言》:西汉扬雄著,研究古代汉语方言。

第六章:训诂学常用术语6.1 字词:汉字和词语的简称,是训诂学的基本研究对象。

6.2 音韵:汉字的读音和韵律,对训诂学具有重要意义。

6.3 声旁:汉字中的部首,具有一定的表音功能。

6.4 形声:汉字的一种构造方式,由声旁和形旁组成。

第七章:训诂学的应用7.1 文献解读:通过训诂学方法,解读古代文献,揭示其原意。

7.2 古籍校订:根据训诂学知识,对古籍进行文字、词语的校正。

7.3 古代文化研究:通过训诂学方法,研究古代文化、风俗、历史等方面。

第八章:训诂学的发展历程8.1 先秦时期:形成初步的训诂学概念,出现《尔雅》等著作。

8.2 汉魏六朝时期:训诂学逐渐发展,出现《说文解字》等经典著作。

第二章训诂的内容主要包括六方面内容:释词、解句、解释语法现象、说明修辞手法、发凡起例、注音、校勘及其它。

第一节释词和释句一、释词黄侃:训诂之事,在解明字义和词义。

说明解释词义是训诂学的核心工作。

古人对词语的解释体例,分三种形式:(一)正文体:1.古代文献的正文之中对词语的解释。

即作者本人在行文或论说过程中,对某一词语的解释。

①《礼记·乐记》:情动于中,故形于外。

声成文,谓之音。

②《礼记·学记》:大学之法,禁于未发之谓豫,当其可之谓时,不陵节而施之谓孙,相观而善之谓摩。

③《孟子·梁惠王下》:老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤。

④《孟子·离娄上》:责难于君谓之恭,陈善闭邪谓之敬,吾君不能谓之贼。

⑤《荀子·修身》:故可与言而言之谓傲,可与言而不言谓之隐,不观气色而言谓之瞽。

又:⑥以善先人者谓之教,以善和人者谓之顺;以不善先人者谓之谄,以不善和人者谓之谀。

是是非非谓之知,非是是非谓之愚。

伤良曰谗,害良曰贼。

是谓是,非谓非曰直。

窃货曰盗,匿行曰诈,易言曰诞。

趣舍无定谓之无常。

保利弃义谓之至贼。

多闻曰博,少闻曰浅。

多见曰闲,少见曰陋。

难进曰偍,易忘曰漏。

少而理曰治,多而乱曰秏。

⑦《汉书·梅福特》:一色成体谓之醇,白黑杂合谓之驳。

2.正文体释词方法1)义训①《史记·乐书》:纣为朝歌北鄙之音,身死国亡。

……夫朝歌者不时也,北者败也,鄙者陋也,纣乐好之,与万国殊心,诸侯不附,百姓不亲,天下畔之,故身死国亡。

2)声训①《史记·乐书》:礼乐皆得,谓之有德。

德者得也。

——②《史记·律书》:子者,滋也;滋者,言万物滋于下也。

又:亥者,该也。

⑥言阳气藏于下,故该也。

3)同字为训①《史记·乐书》:故乐行而伦清,耳目聪明,血气和平,移风易俗,天下皆宁。

故曰“乐者乐也”。

正义曰:“引旧语乐名,广证前事也。

前事邪正之乐虽异,并是其人所乐,故名曰乐也。

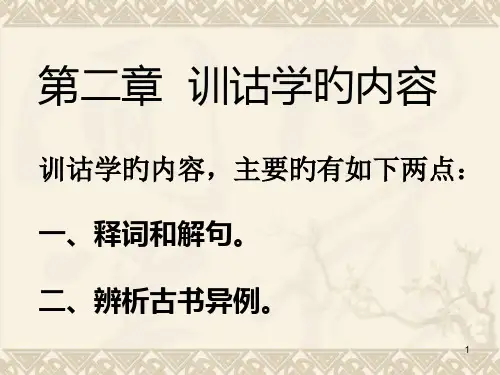

《训诂学》复习要点整理一、训诂和训诂学1.”训诂”的提出章太炎(章炳麟)首先提出“中国语言文字学”这个名称,认为中国的语言文字的研究包括三个方面:文字、音韵、训诂三个方面。

这实际上就是传统的中国语言文字学研究的三个内容,过去称为“小学”。

小学的研究一般着重于对古代文献的书面材料(主要是传世文献)为主要研究材料。

文字小学音韵传统的中国语言文字学训诂在这三方面产生了很多经典,比如文字方面首推《说文解字》——同时它也是训诂学的经典之作,训诂方面比较早的是《尔雅》,音韵方面的《切韵》《广韵》等等。

学界对于汉语语法的研究一般认为是从19世纪末的《马氏文通》方开始。

我们知道,现代的中国语言文字学研究分文字、语言两大块,语言包括语音、词汇、语法三方面。

这些研究更多的将现代的研究方法和古代研究方法结合起来,与西方的研究接轨。

名称改变的同时,方法理论也进步了。

2.”训诂”的含义训诂学是从语义的角度来研究古代文献的一门基础科学。

从汉代就已经产生了对前人的文献典籍进行研究,扫清后人理解文字和语言的障碍的工作。

叫做“训诂”。

这个词语最早出现于汉代的《毛诗诂训传》。

“训诂”与“诂训”无别。

到底什么是“训诂”或“诂训”,唐代的训诂学家孔颖达在《诗经·周南·关雎》中分别作了解释。

(1)“诂者,古也。

古今异言,通之使人知也。

”如:《尔雅·释天》:夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载。

因为地域不同而产生的异言,方言,也用当时的通行语言进行解释,也是“诂”。

比如:《诗经释文》:“楚人名火曰燥,齐人曰毁,吴人曰 (h ui3) .”陆宗达先生概括为,对因时而异的古语,用当时的今语去解释,对因地而异的方言,用当时的标准语去解释,就是”诂”。

(2)“训者,道也。

道物之形貌以告人也。

”“诂训者,通古今之异辞,辨物之形貌,则解释之义尽归于此。

”一般是用较多的词语去起到疏通文意的作用。

包括对词的具体的含义和色彩的说明,对句子结构的分析,对修辞手法的阐释以及对古人思想观点和情感心理的发掘等。

训诂学的知识与应用一、训诂学的概述训诂学是中国传统文化中的一门重要学科,它主要研究古代文献中的文字、语言和文化背景。

在古代,训诂学被视为一种高深的知识和技能,只有经过长期的学习和实践才能掌握。

如今,在现代社会中,训诂学已经成为了一种重要的研究方法和工具。

二、训诂学的基本原则1. 文字考证:训诂学最基本的原则是文字考证。

这个过程包括对古代文献中出现的文字进行解读和理解,以及对这些文字在不同历史时期中使用情况进行比较分析。

2. 语言分析:除了文字考证外,训诂学还需要对古代文献中出现的语言进行分析。

这个过程包括对语言结构、用法、意义等方面进行深入研究。

3. 文化背景:最后一个原则是文化背景。

由于中国传统文化非常丰富和复杂,因此在进行训诂学研究时需要考虑到当时社会、历史等方面的背景信息。

三、训诂学的应用1. 古代文献研究:训诂学最主要的应用领域是古代文献研究。

通过对古代文献中的文字、语言和文化背景进行分析,可以更好地理解这些文献的含义和价值。

2. 文化传承:训诂学还可以用于文化传承。

通过对古代文献中的文字和语言进行解读,可以更好地传承和发扬中国传统文化。

3. 翻译工作:训诂学也可以用于翻译工作。

在进行跨语言的翻译时,需要对原始语言中出现的文字、语言和文化背景进行深入了解和分析,这样才能准确地将原始信息转换成目标语言。

4. 教育工作:最后一个应用领域是教育工作。

在教育过程中,训诂学可以帮助学生更好地理解古代文化和历史,并且提高他们对中国传统文化的认知水平。

四、如何学习训诂学1. 学习基础知识:首先需要掌握一些基础知识,包括汉字、古汉语、历史等方面的知识。

2. 阅读古代文献:其次需要阅读一些古代文献,包括诗歌、散文、历史等方面的作品。

通过阅读这些文献,可以更好地理解和掌握训诂学的知识和技能。

3. 学习训诂学方法:最后需要学习训诂学的方法和技巧。

这个过程包括对文字考证、语言分析、文化背景等方面进行深入了解和分析,以及对不同历史时期中使用情况进行比较分析。

训诂学的主要内容训诂学是研究古代文献的解释和注释方法的学科,主要包括古代文献的校勘、释义和注释等内容。

训诂学在中国古代文化中占有重要地位,是理解和传承古代文献的重要途径之一。

训诂学的核心内容是校勘。

校勘是指对古代文献的整理、校正和校勘学的研究。

在古代,由于各种原因,文献传承过程中会出现错误、遗漏或篡改等问题,因此需要进行校勘工作。

校勘学家通过对不同版本的文献进行比较、考证,找出其中的差异和问题,并尽可能地恢复原始的文本。

校勘的方法包括考据、辨伪、补缺等,其中最重要的是考据。

考据是通过对文献中的文字、句法、语言风格、历史背景等进行分析和比较,来确定文本的真实性和准确性。

训诂学的另一个重要内容是释义。

古代文献中的文字和词语往往具有一定的特殊含义和用法,需要通过释义来解释其意义。

释义是对文献中的词语、句子进行解释和说明的过程。

古代的释义方法有多种,包括注释、诠释、解释等。

注释是对文献中的词语进行逐字逐句的解释,诠释是对文献中的内容和思想进行阐述和解读,解释是对文献中的意义进行解释和说明。

通过释义,可以帮助读者理解古代文献的真正含义,把握其思想和文化内涵。

训诂学的另一个重要内容是注释。

注释是对文献中的词句、句子或篇章进行解释和说明的过程。

注释的目的是帮助读者理解文献中的内容和意义。

在注释中,除了对文献中的文字和词语进行解释外,还可以加入一些背景知识、历史典故、文化解读等内容,以帮助读者更好地理解古代文献。

注释是古代文献研究的重要手段之一,也是训诂学研究的重要内容之一。

训诂学是研究古代文献的解释和注释方法的学科,其主要内容包括校勘、释义和注释等。

通过校勘,可以恢复古代文献的原始文本;通过释义,可以帮助读者理解古代文献的含义和用法;通过注释,可以为读者提供更多的背景知识和文化解读。

训诂学对于理解和传承古代文献具有重要意义,是研究古代文化的重要途径之一。

在今天的学术研究和教育中,训诂学仍然是一个重要的学科,对于研究和传承古代文化有着重要的意义。

一、总论1、训诂:唐孔颖达定义,通古今之异词,辨物之形貌。

训诂就是对语言,主要是对古代语言作解释。

《毛诗诂训传》,简称《毛传》,是毛亨为《诗经》作的传注。

《毛诗诂训传》是注书式训诂,《尔雅》是辞书式训诂,这两部书是古人最初的训诂成果。

2、训诂学:以古代文献的训诂为研究对象,以语义为主要研究内容的一门独立学科,是语言学里具有综合性和实用性特征的人文性很强的技术科学。

3、训诂学的任务:用当代的话解释古代词语,用通语释方言,说明事物的形貌让人了解。

4、训诂的内容:解释字词、解释文句、分析篇章、分析表达方式、分析时空关系。

5、解释文句包括分析句读、疏通句意,阐明语法这些内容。

6、训诂的范围,传统的以经书为中心,最大的局限是“崇古”。

7、章炳麟:《国故论衡.明解故上》以为训诂形式有通论、驸经、序录、略例四种。

8、训诂学的作用,三个方面:指导古代作品的阅读和教学,教导整理古籍,指导编纂字典辞书。

9、某、某也:表示某一个词当解释为另一个词,解释的词在后,被解释的在前,如:贯,事也。

10、谓、言、犹、曰、谓之:谓,被解释的词在前面,表示以一般释特殊或以具体释抽象,相当于“指的是”、“说的是”;言,加在解释的词之前,组成“某,言某也”格式,多用来串讲大意,或总括一段话的中心意思;犹,组成“某,犹某也”格式,和“等于说”相当;曰,相当于“叫”、“叫作”,被解释的词在后面;谓之:和“曰”“为”作用一样,可任用其一。

11、当为(当作)、读为(读曰)、读若(读如)、之言(之为言):当为(当作),遇原文有误字误读须更正的,就用“某当为某”、“某当作某”格式;读为(读曰),表示用本字说明假借字,是“易其字”;读若(读如),多用来拟声注音,是“拟其音”;12、浑言、析言:浑言,笼统的说,也称统言、通言、散言、散文;析言,分析地说,也叫对言、对文,这是指出近义词的共同义和区别义时所用的术语。

13、貌:表明被解释的词是表示某种性质或状态的,相当于“……的样子”,格式为“某,某貌”;辞(或作词),用来指明文句中的虚词;属、别,表示事物种类,属强调共同性,别强调区别性;破读、读破:破读,用本字去改读古书中的通假字,称“破”,也叫“破字”、“易字”。