《国民经济核算原理与中国实践》第三版第三章 投入产出核算

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:73

第三章中间消耗与投入产出核算学习目标1.理解中间消耗与投入产出核算的基本原理;2.掌握直接消耗、间接消耗和完全消耗的计算方法;3.了解投入产出表的编制方法;4.掌握投入产出表的应用分析方法。

投入产出核算是国民经济生产总量核算的延伸和发展,它侧重于中间产品的核算,能提供更为丰富、详细的信息,是国民经济核算体系中实物流量核算的一种重要而有效的方法。

本章主要阐述中间消耗与投入产出核算的基本原理,直接消耗、间接消耗和完全消耗系数的计算方法、投入产出表的编制原理和基本方法及其应用分析。

第一节中间消耗与投入产出核算的基本原理一、中间消耗和投入产出的含义中间消耗反映各部门之间的技术经济联系。

在我国以前沿用的物质生产的MPS体系中,只计算物质生产,中间消耗只限于物质消耗。

但现在所采用的SNA体系,不仅包括物质生产还包括了服务生产,从而中间消耗也得到了拓展,既包括了物质消耗,又包括了生产中的各种劳务消耗。

所谓中间消耗由生产过程中所消耗的货物和服务的价值构成,其中不包括固定资产。

这些货物和服务在生产过程中不是被完全用掉了就是被改变了形式。

有些物质投入在生产过程中其物质形式被改变并形成产出之后又会重新出现在新的生产过程中,如:铁矿石在生产中被炼成钢铁之后,又会进入新的生产过程,比如汽车制造。

投入分初始投入,即增加值投入,和中间投入,即中间消耗。

因此,投入具体指生产中投入的各种原材料、燃料、劳务,以及固定资产。

产出指的是生产活动中所生产的产品——货物和服务。

投入产出核算就是应用投入产出方法编制投入产出表,建立投入产出模型来分析国民经济中各部门之间经济和技术关系的宏观数量方法。

它是美国经济学家W.列昂惕夫在1931年开始提出的,1936年,他撰写了《美国经济制度中投入产出数量关系》一文,由此创立了投入产出分析方法,并因此获得了1973年的第五届诺贝尔经济学奖。

整个投入产出核算包括投入产出调查、编制投入产出表、建立投入产出模型和投入产出的分析应用。

国民经济核算第三章投入产出核算第三章投入产出核算§1 投入产出表的结构与内涵§2 投入产出表的数据口径§3 编制投入产出表的调查方法§4 编制投入产出表的非调查方法§5 投入产出表的应用学习目的与要求第一、掌握投入产出表的基本思想及表中元素的实际意义第二、掌握投入产出核算与国内生产总值核算的关系第三、了解编制投入产出表的调查方法第四、掌握用非调查方法编表的技术第五、掌握运用投入产出表进行经济分析的思路和方法§1 投入产出表的结构与内涵一、华西里·列昂惕夫的简介二、投入产出表入门三、根据投入产出表进行GDP核算四、投入产出表的优势一、华西里·列昂惕夫简介沃西里·列昂惕夫(Wassily Leontief,1906-1999),美籍俄裔著名经济学家。

1973年诺贝尔经济学奖获得者。

沃西里·列昂惕夫生平1、1906年,出生于彼得堡;2、1925年,在列宁格勒大学(后改名为彼得堡大学)获社会学硕士学位;同年,移居德国进入柏林大学专攻经济学;3、1928年,取得柏林大学哲学博士学位;曾任德国基尔大学世界经济研究所研究助理、中国国民党政府铁道部顾问。

4、1931年,移居美国在哈佛大学经济系任教,正式从事投入产出方法的研究。

5、1932年,与诗人马克丝(Estelle Marks)结婚,婚后育有三子。

6、1932年,起获聘为哈佛大学经济系助教;7、1946年,升为正教授至1975年退休。

8、1948年,主持“哈佛经济研究计划”(Harvard Economic Research Project)并出任主持人至1973年;9、 1974年,联合国委托里昂惕夫建立全球性投入产出模型,以研究本世纪最后的20多年中世界经济可能发生的变化与国际社会能够采取的方案。

10、 1975年,转至纽约大学任经济学教授、经济分析研究所所长。

第三章投入产出核算第一节投入产出核算的基本原理一、投入产出核算概述(一)投入产出方法投入产出方法,又称投入产出分析(input—output analysis)、产业关联方法、部门联系平衡法,是以产业(部门)为单位,从数量上研究经济系统内各部门之间的相互联系、相互影响(投入、产出关系),并进而分析国民经济结构及其变动的内在原因和影响的经济数量分析方法体系。

它是从宏观角度出发,把国民经济分成若干互有联系的产品部门,并运用线性代数方法,借助计算机来模拟社会生产过程和国民经济结构,综合分析各部门之间的经济技术联系和重要的比例关系。

可以看出,投入产出是一种分析经济体系的结构、经济组成部门之间的组合方式和相互影响的数量分析方法。

投入产出方法不是单独分析经济部门,而是将经济部门置于相互联系、相互影响的经济环境中,通过其相互关系来分析其运行状态、所处地位、在国民经济中的作用,并进而分析经济总体的运行状况。

投入产出核算是国民经济生产总量核算的延伸和发展,它侧重于中间产品的核算,能提供更为丰富、详细的信息,是国民经济核算体系中实物流量核算的一种重要而有效的方法。

(二)投入产出方法的产生与发展俄裔美国经济学家W·列昂惕夫在前人关于经济活动相互依存性研究的基础上,于1931年开始研究投入产出方法,他利用国情普查资料编制了美国1919年至1929年的投入产出表,分析了美国经济结构和经济均衡问题,并于1936年发表了投入产出分析的第一篇论文《美国经济结构中的投入产出关系》,标志着投入产出方法的诞生。

1941年里昂惕夫发表了《美国经济结构1919-1929》一书, 1953年里昂惕夫与他人合作出版了《美国经济结构研究》,进一步阐述了投入产出分析的基本原理及其发展。

由于对投入产出方法的建立和发展作出了重大贡献,列昂惕夫于1973年荣获第五届诺贝尔经济学奖。

投入产出方法最早在二战期间开始应用:美国政府根据战争的进程,利用投入产出方法分析飞机装备的保障及物资需要,即钢铁工业的发展及进口需要,劳动力和设备的保证等。

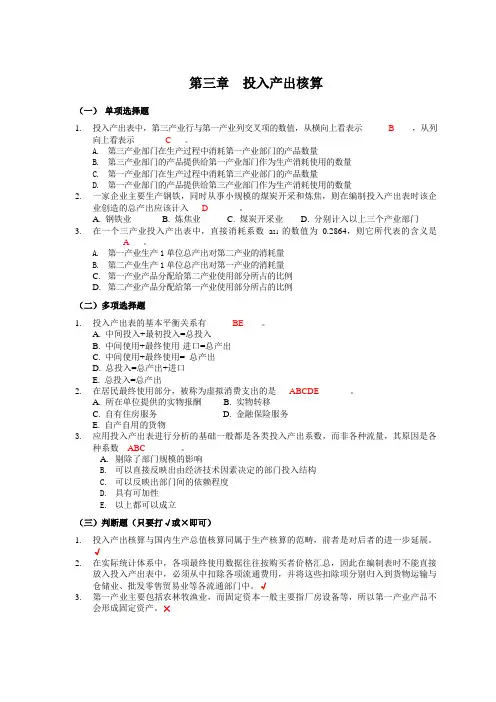

第三章投入产出核算(一)单项选择题1.投入产出表中,第三产业行与第一产业列交叉项的数值,从横向上看表示______B____,从列向上看表示_______C___。

A.第三产业部门在生产过程中消耗第一产业部门的产品数量B.第三产业部门的产品提供给第一产业部门作为生产消耗使用的数量C.第一产业部门在生产过程中消耗第三产业部门的产品数量D.第一产业部门的产品提供给第三产业部门作为生产消耗使用的数量2.一家企业主要生产钢铁,同时从事小规模的煤炭开采和炼焦,则在编制投入产出表时该企业创造的总产出应该计入___D_______。

A. 钢铁业B. 炼焦业C. 煤炭开采业D. 分别计入以上三个产业部门3.在一个三产业投入产出表中,直接消耗系数a21的数值为0.2864,则它所代表的含义是_______A___。

A.第一产业生产1单位总产出对第二产业的消耗量B.第二产业生产1单位总产出对第一产业的消耗量C.第一产业产品分配给第二产业使用部分所占的比例D.第二产业产品分配给第一产业使用部分所占的比例(二)多项选择题1.投入产出表的基本平衡关系有______BE____。

A. 中间投入+最初投入=总投入B. 中间使用+最终使用-进口=总产出C. 中间使用+最终使用= 总产出D. 总投入=总产出+进口E. 总投入=总产出2.在居民最终使用部分,被称为虚拟消费支出的是___ABCDE_______。

A. 所在单位提供的实物报酬B. 实物转移C. 自有住房服务D. 金融保险服务E. 自产自用的货物3.应用投入产出表进行分析的基础一般都是各类投入产出系数,而非各种流量,其原因是各种系数__ABC________。

A.剔除了部门规模的影响B.可以直接反映出由经济技术因素决定的部门投入结构C.可以反映出部门间的依赖程度D.具有可加性E.以上都可以成立(三)判断题(只要打√或×即可)1.投入产出核算与国内生产总值核算同属于生产核算的范畴,前者是对后者的进一步延展。

第一章总论一、国民经济核算与国民经济核算体系1.国民经济核算的基本概念(1)定义:国民经济核算是指按照一套既定的概念方法对一个国民经济总体(通常指一个国家)所进行的系统定量描述。

(2)对象:一国经济总体。

(3)主要工具:统计指标。

【注】:国民经济核算运用统计指标对经济现实的描述不是统计指标简单的堆砌和松散组合,其具有以下特点:[1]以宏观经济理论为基础,按照一套符合国际惯例的概念、定义、分类和规则设计核算体系的框架。

[2]以货币作为统一的计量单位,对国民经济进行统一核算。

[3]引入了工商企业会计的复试记账原理,使整个核算在数量上相互联系,形成了一套逻辑严密,协调一致而完整的数据体系。

(4)目的:通过提供系统而详细的数据,满足经济生活中的广泛需要。

【注】:主要满足以下方面的需要:[1]提供主要经济流量指标,监测国民经济运行情况,包括生产、消费、投资、进出口、金融活动等。

[2]显示经济学定义的经济过程中的因果机制,支持运用计量经济方法进行宏观经济分析。

[3]在宏观和微观的层面上支持中长期计划的制定和计划目标的论证,为经济决策提供基础和依据。

[4]在核算日益国际化前提下,为进行国际比较提供支持,服务于国际事务的管理和分析。

(5)重要性:国民经济核算是宏观经济管理的基础。

(6)系统原则[1]整体性[2]层次性[3]关联性2.国民经济核算体系及其发展(1)SNA:中文名为国际经济核算体系,是围绕国民经济核算所形成的一套理论和方法。

【注】:SNA相比于MPS所具有的优点:①SNA是依据“综合性生产”的观念组织核算的。

②SNA还充分运用了现代经济分析中的投入产出分析、资金流量分析、资产负债分析和国际收支分析等工具,大大扩充了核算内容和分析领域。

③SNA是一种以账户形式和复式簿记的方法组织起来的国民经济核算体系,这在核算方法上具有优越性,能够保证整个核算体系的逻辑严谨,以及基础数据的质量和一致性。

(2)发展过程[1]国民经济核算的演进过程阶段:在此阶段,国民经济核算所涉及的范围不断扩宽,核算方法得以不断完善。

▪行、列各部门的关系如下:①总供给=总产出+进口=中间使用合计+最终使用合计=总需求②总产出=中间使用合计+最终使用合计—进口=中间投入合计+增加值合计=总投入③中间投入合计=中间使用合计④增加值合计=最终使用合计-进口▪①和②成立的条件是每行或每列;③和④成立的条件是全部产业部门的合计或者说是总量平衡关系。

一般来说,分析用投入产出表不仅包括基本流量表,同时也包括直接消耗系数矩阵表和列昂惕夫逆矩阵。

①基本流量表基本流量表是以价值的形态记录各部门之间货物和服务交易的情况。

②直接消耗系数和列昂惕夫逆矩阵直接消耗系数表和列昂惕夫逆矩阵,都是由基本流量表派生出来的,也是重要的经济参数,在投入产出分析应用中具有重要作用。

列昂惕夫逆矩阵的经济含义增加某一部门单位最终需求时,需要国民经济各个部门提供的生产额是多少?反映的是对各部门直接和间接的诱发效果.之所以称为列昂惕夫逆矩阵,他是投入产出法的创始人。

列和反映对整个国民经济生产诱发额的合计.假设对A部门增加一个单位的最终需求,为了满足这一最终需求,A部门必须增加一个单位的生产,要进行这一个单位的生产活动,就需要增加0.1A部门和0.2B部门原材料的投入(这就是第一次的生产波及效果),之后,为了增加0.1A部门和0.2B部门的生产,又引起对投入原材料的需求(第二次波及),这样的波及效果会不断地继续下去,直至第N次的波及效果为零.直接增加的生产额A部门:1第一次生产波及:对A部门:1*0。

1=0. 1;对B 部门:1*0。

2=0。

2.第二次生产波及:对A部门:0。

1*0。

1=0。

01,0.2*0.3=0.06;对B 部门:0。

1*0。

2=0。

02,0。

2*0.5=0.1第三次生产波及:对A部门:0。

01*0。

1=0。

001,0。

02*0。

3=0.006,0.06*0。

1=0.006, 0.1*0。

3=0。

03对A部门的合计=1+0。

1+(0。

01+0.06)+(0.001+0。

国民经济核算第三章至第四章学习指导第三章投入产出核算一、投入产出的概念产品生产的技术过程是一个投入产出的过程,投入包括中间投入和最初投入。

中间投入指生产过程中消耗的货物和服务,也称为中间消耗;最初投入是各种生产要素的投入,具体说来就是劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余。

产出分中间产出和最终产出两大类,中间产出就是中间产品,它与中间投入相对应,当某种产品被用作中间投入时,它也就是中间产品;最终产出就是最终产品,包括消费品、投资品和净出口。

二、投入产出表的结构如果投入产出表采用实物计量单位,它就是一张实物型投入产出表;如果采用货币计量单位,就是价值型投入产出表。

实物型投入产出表不受价格影响,能更直接地反映部门间的投入产出关系,但由于实物计量单位受制于产品质的差异,这使得实物型投入产出表的使用范围非常有限。

价值型投入产出表要受价格变化的影响,但它保证了投入产出核算内部以及投入产出核算与其他核算之间采用同一种计量单位,它是国民经济核算所需要的投入产出表。

以下主要涉及的是价值型投入产出表。

简化的产业部门投人产出表由四个象限构成。

这四个象限的内容各不相同。

第I象限是投入产出表的核心,主要反映国民经济各产业部门之间相互依存、相互制约的技术经济联系。

第Ⅱ象限主要反映最终产品的规模和结构,包括消费、投资、出口的结构和最终产品的产业部门结构。

第Ⅲ象限主要反映各部门增加值分配或最初投入构成情况。

第Ⅳ象限一般认为主要反映再分配关系。

第Ⅰ、Ⅱ象限连接在一起,通过各横行反映各产业部门的产品分配和使用去向;第I、Ⅲ象限连接在一起,各级别反映各产业部门在生产中的投入和来源,也反映生产过程的价值形成。

三、投入产出表中的几个基本平衡关系投入产出表中有以下几个基本的平衡关系式。

1、从纵向看,中间投入十最初投入=总投入。

2、从横向看,中间使用+最终使用=总产出。

3、每个部门的总投入=该部门的总产出。

4、第Ⅱ象限的总量=第Ⅲ象限的总量。