双氢青蒿素抗疟机制

- 格式:doc

- 大小:15.13 KB

- 文档页数:5

青蒿素的发现提取及一系列发展应用青蒿素,又称为双氢青蒿素或青草素,是一种从中草药青蒿中提取的有效抗疟药物。

青蒿素的发现、提取以及一系列发展应用,对疟疾的治疗和预防产生了重大影响。

青蒿素的发现可以追溯到公元前2000多年前的中国古代文献《神农本草经》。

文献中记载了青蒿有治疟疾的功效,但当时并未提及具体的提取方法。

直到20世纪70年代,中国中医研究院的屠呦呦等科研人员开始对青蒿进行系统研究,最终在1972年成功地从青蒿中提取出青蒿素。

这项成果使中国在世界范围内首次获得了疟疾的有效治疗药物。

青蒿素的提取方法通常是通过对青蒿叶片进行浸提、水蒸馏等工艺,最终得到粗提物。

然后通过一系列分离、纯化和结晶等步骤,得到纯度较高的青蒿素。

青蒿素的发现和提取开创了疟疾防治的新篇章。

青蒿素在疟原虫体内发挥作用的机制是,通过制造并积累过氧化物,使红细胞内或体内外的游离铁离子生成游离基,最终导致疟原虫的死亡。

青蒿素对疟原虫的杀灭作用快速而有效,广谱抗疟作用持续时间长,这使得青蒿素成为治疗疟疾的首选药物之一随着青蒿素的发现和应用,疟疾的治疗和预防取得了重大突破。

青蒿素及其衍生物已被广泛应用于世界各地疟疾高发区域,大大降低了疟疾的发病率和死亡率。

除了在疟疾治疗方面的应用,青蒿素还显示出抗艾滋病、抗疱疹病毒以及抗寄生虫等多方面的潜在应用价值。

青蒿素及其衍生物被广泛研究和开发,用于探索更广泛的药理和医疗用途。

总之,青蒿素的发现、提取及一系列发展应用对疟疾的治疗和预防产生了重大影响。

通过青蒿素的应用,疟疾的治疗和抗药性的问题得到了有效解决,为全球疟疾防治做出了重要贡献。

而青蒿素在其他疾病治疗方面的潜在应用也为医学领域的研究和发展提供了新的方向和希望。

青蒿素重要意义青蒿素是从青蒿茎叶中提取出来的一种化学成分,是天然产物。

而青蒿在我们平常的生活中很常见。

青蒿的植物名为黄花蒿,是一年生植物,颜色为深绿色,菊科植物。

青蒿素的主要用途有抗疟疾。

青蒿素是继乙胺嘧啶、氯喹、伯喹之后最热门的抗疟特效药,尤其是对于脑型疟疾和抗氯喹疟疾,青蒿素具有速效和低毒的特点,曾被世界卫生组织称做是“世界上唯一有效的疟疾治疗药物”。

其抗疟疾作用机理主要在于在治疗疟疾的过程中,通过青蒿素活化产生自由基,自由基与疟原蛋白结合,作用于疟原虫的膜系结构,使其泡膜、核膜以及质膜均遭到破坏,线粒体肿胀,内外膜脱落,从而对疟原虫的细胞结构及其功能造成破坏,且细胞核内的染色质也受到一定的影响。

青蒿素还能使疟原虫对异亮氨酸的摄入量明显减少,从而抑制虫体蛋白质的合成。

1、抗肿瘤。

青蒿素能够致使乳腺癌细胞、肝癌细胞、宫颈癌细胞等多种癌细胞凋亡,对癌细胞的生长具有显著的抑制作用。

青蒿素及其衍生物的抗肿瘤作用,主要是依靠诱导细胞的凋亡而实现的。

双氢青蒿素可以通过增加活性氧,从而抑制激活缺氧诱导的相关因子,发挥出选择性细胞毒作用。

青蒿素作用于白血病细胞的细胞膜,改变细胞膜的通透性,使得细胞内的钙离子浓度升高,这样不仅使得钙蛋白酶得以激活,使其膨胀死亡,而且促进了凋亡物质的释放,细胞凋亡加快。

2、免疫调节。

研究发现,青蒿素及其衍生物的使用剂量在不会引起细胞毒素的情况下,能够较好的抑制T淋巴细胞丝裂原,从而诱导小鼠脾脏淋巴细胞的增殖。

这一发现对于治疗T淋巴细胞所介导的自身免疫性疾病有很好的参考价值。

3、抗真菌。

青蒿素的抗真菌作用也使得青蒿素表现出了一定的抗菌活性。

研究证实青蒿素的渣粉剂和水煎剂对炭疽杆菌、表皮葡萄球菌、卡他球菌、白喉杆菌均有较强的抑制作用,对结核杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌等也具有一定的抑制作用。

4、其他。

青蒿素在临床上还具有与冬虫夏草合用,可以抑制狼疮肾炎的复发,以达到保护肾脏的功效。

青蒿素的研究报告青蒿素研究进展青蒿素(artemisinin)是继氯喹、乙氨嘧啶、伯喹和磺胺后最热的抗疟特效药,尤其对脑型疟疾和抗氯喹疟疾具有速效和低毒的特点,已成为世界卫生组织推荐的药品。

青蒿素的抗疟机理与其它抗疟药不同,它的主要作用是通过干扰疟原虫的表膜-线粒体功能,而非干扰叶酸代谢,从而导致虫体结构全部瓦解。

目前药用青蒿素是从中药青蒿即菊科植物黄花蒿的叶和花蕾(Artemisia annua L.)中分离获得的。

由于青蒿的采购、收获,直至工厂加工提取,环节较多,费时费力,且不同采集地和不同采集期青蒿品质有很大的差别,同时,大量采集自然资源,必然会破坏环境和生态平衡,导致资源枯竭。

因此,为增加青蒿素的资源,世界各国都在加紧开展青蒿素及其衍生物的开发研究,长期稳定地和大量地供应青蒿素成为各国科学家面临的严峻考验。

青蒿素是我国药学工作者1971年从菊科植物黄花蒿叶中提取分离到的一种具有过氧桥的倍半萜内酯类化合物。

在青蒿素的基础上又开发出了多种衍生物双氢青蒿素、青蒿琥酯、蒿甲醚、蒿乙醚,均有抗疟、抗孕、抗纤维化、抗血吸虫、抗弓形虫、抗心律失常和肿瘤细胞毒性等作用。

青蒿素类药作用广泛,其作用机制、特点、应用研究仍处于初级阶段,有待进一步开发。

现就青蒿素近年在上述各方面的研究进展作一综述。

青蒿素类药均有抗疟活性,对各种疟疾有效。

青蒿素及其衍生物是含过氧桥的倍半萜内酯类新型抗疟药,具有高效、快速、低毒、安全等特点。

研究表明,青蒿素对疟原虫配子体有杀灭作用,其强度和剂量与配子体成熟度相关。

青蒿素类药能快速杀灭疟原虫早期配子体,并能抑制各期配子体,对未成熟配子体可中断其发育。

青蒿素对配子体的这种抑制作用是其它抗疟药所不具备的,其对配子体的杀灭有利于控制疟疾流行。

早期的研究表明,青蒿素选择性杀灭红内期疟原虫的机理主要是作用于疟原虫的膜系结构,使食物泡膜、核膜、质膜破坏,线粒体肿胀皱缩,内外膜剥离,对核内染色物质也有一定影响,青蒿素及其衍生物通过影响表膜———线粒体的功能,阻断疟原虫营养的供应,从而达到抗疟目的。

除了抗疟疾青蒿素还有很多新作用最近国内外学者陆续发现,除了抗疟疾,青蒿素还有其他很多作用。

1. 对抗肺结核。

美国密歇根州立大学的一项研究发现:青蒿素能够帮助治疗肺结核,减缓结核菌耐药性的进化。

研究人员发现,青蒿素可以通过扰乱结核分歧杆菌将其关闭,使细菌死于缺氧环境,达到对抗肺结核的效果。

2. 抑制癌细胞生长。

中科院上海生命科学研究院植物生理生态研究所肖友利研究组发现:青蒿素独特的结构能抑制癌细胞生长。

研究人员合成了以青蒿素为骨架的小分子探针,结果发现,青蒿素可以扰乱癌细胞的多个正常生理途径,从而抑制癌细胞的生长和增殖。

3. 可治疗外伤。

英国玛丽女王大学研究人员12 月12 日发表报告称,青蒿素类药物能有效缓解严重外伤引起的器官衰竭,可用于挽救重伤患者生命。

研究人员利用青蒿琥酯(作用机制同青篙素)治疗大量失血的实验鼠。

结果显示,这种药物保护了实验鼠的器官,并大大降低了器官衰竭的发生概率。

研究人员认为,青蒿琥酯能降低身体的炎症反应。

4. 双氢青蒿素可诱导肝癌细胞凋亡。

双氢青蒿素是青蒿素药物在体内的主要代谢物,水溶性更好,抗疟效力更强。

近年来很多研究表明,双氢青蒿素对肝癌具有抗肿瘤活性。

一项研究发现,双氢青蒿素能诱导肿瘤细胞凋亡,具有抗肿瘤作用。

5. 青蒿素研究为新型抗癌药物研发提供重要依据。

《细胞和分子医学杂志》近日刊文:中科院的研究人员系统研究了青蒿素对卵巢癌的潜在抗癌活性以及构效关系。

研究发现,双氢青蒿素能有效抑制卵巢癌的生长,同时可提高卵巢癌化疗药卡铂的疗效。

该研究为青蒿素类化合物作为新型抗癌(辅助) 药物用于临床研究提供了重要的实验依据。

6. 青蒿素衍生物可治疗红斑狼疮。

中科院上海药物研究所左建平研究员领导的课题组在《关节炎与风湿病》杂志发表研究称,青蒿素衍生物或可用于治疗系统性红斑狼疮。

研究人员证明了青蒿素衍生物具有良好的疗效及新颖的免疫调节机制,能显著改善红斑狼疮相关症状和疾病进程,降低致死性狼疮肾炎的发生率,显著延长患者生存周期,对寻找和明确系统性红斑狼疮的药物治疗靶点产生积极意义。

青蒿素(artemisinin)类药物包括双氢青蒿素(dihydroartemisinin)、青蒿琥酯(artesunate)、蒿 甲醚(artemether)、蒿乙醚(arteether)等,具有抗疟、抗血吸虫、抗心律失常和肿瘤细胞毒性 等作用[1],其结构上存在过氧桥基团,在溶液中不稳定,且在极性溶剂中的溶解度低,影响了青 蒿素类药物的生物利用度[2]。

环糊精(cyclodextrin,CD)中最常见 α-,β-和 γ-环糊精,能包结多 种化合物[3,4],可起到提高药物稳定性、改善药物水溶性、增强药物利用率及使药物缓释等 作用[5-7],是改善青蒿素类药物溶解性、稳定性、生物利用度的可行方法[8]。

青蒿素类药物 的 CD 包结物研究多集中于包结物的制备与表征实验[9-10]。

分子模拟为直观认识包结物从 分子机制角度提供了强有力手段。

CD 包结作用的分子模拟方法包括分子力学和分子动力学 模拟[11-12]、借助于蛋白质对接程序进行分子匹配对接[13]、利用第一性原理程序计算包结 物某些性质[14-15]。

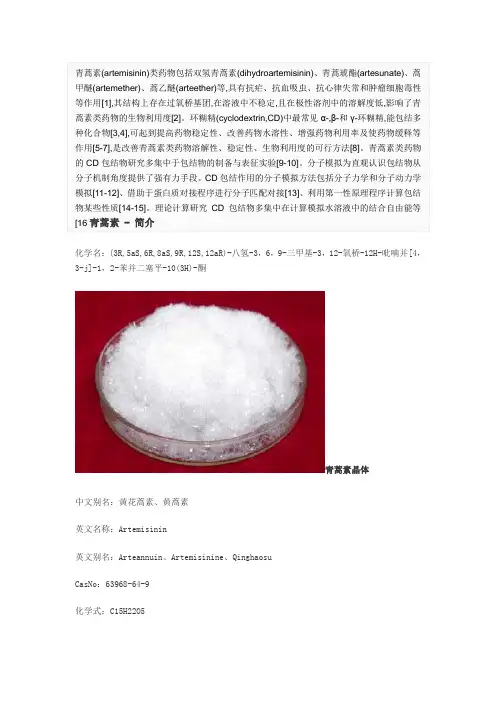

理论计算研究 CD 包结物多集中在计算模拟水溶液中的结合自由能等 [16 青蒿素 - 简介 化学名:(3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-八氢-3,6,9-三甲基-3,12-氧桥-12H-吡喃并[4, 3-j]-1,2-苯并二塞平-10(3H)-酮青蒿素晶体中文别名:黄花蒿素、黄蒿素 英文名称:Artemisinin 英文别名:Arteannuin、Artemisinine、Qinghaosu CasNo:63968-64-9 化学式:C15H22O5分子量:282.33 物理性状:无色针状晶体,味苦。

在丙酮、醋酸乙酯、氯仿、苯及冰醋酸中易溶,在乙醇和 甲醇、乙醚中可溶解,微溶于冷石油醚,在水中几乎不溶。

熔点 156-157℃,旋光度+69(c =0.5,CHCl3)。

化学性质:极易被硫酸亚铁还原,易于三苯磷反应。

青蒿素的发现及青蒿素衍生物的作用摘要:青蒿素是在菊科植物黄花蒿和青蒿中发现的一种抗疟药,为白色针状结晶,曾被世界卫生组织称做是“世界上唯一有效的疟疾治疗药物”。

青蒿素及衍生物(包括青蒿琥酯、二氢青蒿素、蒿甲醚等)已有效地用于抗疟药物,并具有良好的临床疗效和耐受性,进一步的研究还发现,除抗疟作用外,还具有免疫调节、抗菌、解热、抗肿瘤、等多种药理作用。

关键词:青蒿素;衍生物;抗肿瘤;抗寄生虫;抗炎Abstract: artemisinin is found in compositae plant artemisia annua and ACTS an antimalarial drug, as the white needle crystal, had been the world health organization called \"the only effective malaria drugs in the world\". Artemisinin and its derivatives (including artesunate, dihydrogen artesunate and artemether, etc.) has been effectively used for antimalarial drugs, and has good clinical efficacy and tolerability, further research is also found that in addition to the antimalarial effect, also has immunomodulatory, antibacterial, antipyretic, antitumor, and other pharmacological effects.Key words: artemisinin; Derivatives; Anti-tumor; Parasitic resistance; The anti-inflammatory1 .青蒿素的发现及来源1964 年, 越南战争爆发后,恶性疟疾肆虐,越南政府寻求帮助,由于恶性疟疾对奎宁及奎诺酮类抗疟药物普遍出现了耐药性, 寻找抗疟新药迫在眉睫,1967 年5 月23 日, 5•23 抗疟计划办公室正式成立, 统一领导《5•23 抗疟计划》的实施, 开始搜寻抗疟新药。

青蒿素从中国传统药方到全球抗疟良药1. 本文概述青蒿素是从中国传统药物青蒿中提取的抗疟药物,它的发现和应用为全球疟疾耐药性难题提供了有效的解决方案。

自20世纪70年代青蒿素问世以来,它及其衍生物、复方在抗疟临床中得到广泛应用,成为疟疾肆虐地区的救命药。

青蒿素的发现者屠呦呦因此获得了诺贝尔生理学或医学奖、国家最高科学技术奖以及“共和国勋章”等荣誉。

本文将详细介绍青蒿素从中国传统药方到全球抗疟良药的历程,包括其发现、研发、应用以及对世界疟疾防治的影响。

2. 青蒿素的历史渊源青蒿素的发现和应用是中国传统医学与现代科学技术相结合的伟大成果。

其历史渊源可以追溯到古代中国,特别是在《肘后备急方》一书中,记载了一种以青蒿为主要原料的药方,用于治疗疟疾。

这种药方的发现,为后来青蒿素的提取和应用奠定了基础。

在20世纪60年代末,中国科学家屠呦呦领导的研究团队在研究传统中草药的过程中,注意到了青蒿的抗疟效果。

通过对古代药方的深入研究和现代科学技术的应用,屠呦呦团队成功从青蒿中提取出了有效成分——青蒿素。

这一发现不仅极大地改善了疟疾的治疗效果,还为全球抗疟事业做出了巨大贡献。

青蒿素的发现,是中医药传统知识与现代科学技术相结合的典范。

它不仅体现了中华民族对世界医学宝库的贡献,也展示了中国科学家的创新精神和卓越才能。

青蒿素的成功提取和应用,不仅挽救了无数生命,还促进了中西医学的交流与融合,为全球医学发展开辟了新的道路。

3. 青蒿素的科学发现青蒿素的发现,是一场源于中国传统药方的科学探险。

1969年,中国面临全球范围内疟疾疫情的挑战,特别是恶性疟的高发病率和死亡率,使得寻找新的抗疟药物成为迫切的需求。

在此背景下,中国中医研究院(现为中国中医科学院)接受了抗疟药物研究的艰巨任务。

屠呦呦带领的团队深入研究了大量中国古代医药文献,从中筛选出2000多种可能具有抗疟活性的中草药。

他们通过反复试验,筛选出青蒿作为重点研究对象。

在历经数百次的失败后,屠呦呦团队终于发现了青蒿中的有效抗疟成分——青蒿素。

青篙素是从中药青篙中提取的有过氧基团的倍半萜内酯药物。

其对鼠疟原虫红内期超微结构的影响,主要是疟原虫膜系结构的改变,该药首先作用于食物泡膜、表膜、线粒体,内质网,此外对核内染色质也有一定的影响。

提示青篙素的作用方式主要是干扰表膜-线粒体的功能。

可能是青篙素作用于食物泡膜,从而阻断了营养摄取的最早阶段,使疟原虫较快出现氨基酸饥饿,迅速形成自噬泡,并不断排出虫体外,使疟原虫损失大量胞浆而死亡。

体外培养的恶性疟原虫对氚标记的异亮氨酸的摄入情况也显示其起始作用方式可能是抑制原虫蛋白合成。

有机研究所和北京中药所的具体工作人员这期间做了大量反应,确定了青蒿素过氧的存在,也证明了过氧是青蒿素抗疟的活性基团;青蒿素的钠硼氢还原反应给青蒿素的衍生物的合成提供了可能;

铁离子介导的活性氧杀灭肿瘤细胞

青蒿素类化合物抗疟作用主要是通过铁裂解青蒿素的过氧桥结构产生大量的自由基.肿瘤细胞较正常组织细胞含有丰富的铁.青蒿素类化合物可能通过此途径达到抗肿瘤作用

青蒿素的作用机制尚不十分清楚,主要是干扰疟原虫的表膜一线粒体功能,青蒿素通过影响疟原虫红内期的超微结构,使其膜系结构发生变化,由于对食物泡膜的作用,阻断了疟原虫的营养摄取,当疟原虫损失大量胞浆和营养物质,而又得不到补充,因而很快死亡,其作用方式是通过其内过氧化物(双氧)桥,经血红蛋白分解后产生的游离铁所介导,产生不稳定的有机自由基及/或其他亲电子的中介物,然后与疟原虫的蛋白质形成共价加合物,而使疟原虫死亡,蒿甲醚的抗疟活性较青蒿素大6倍,

青蒿素发挥药理作用分两步:

1、活化:青蒿素被疟原虫体内的铁催化,其结构中的过氧桥裂解,产生自由基;

2、烷基化:第一步所产生的自由基与疟原虫蛋白发生络合,形成共价键,使疟原虫蛋白失去功能,从而死亡。

双氢青蒿素的合成实验原理双氢青蒿素是一种重要的抗疟药物,其化学名称为二氢青蒿素-2-酰胺。

双氢青蒿素合成的实验原理涉及到两个关键的化学反应:青蒿素的高效还原为双氢青蒿素和青蒿素的酰胺化反应。

青蒿素是一种从中草药青蒿(Artemisia annua)中提取的天然产物,被用来治疗恶性疟疾。

然而,由于青蒿素的化学稳定性较差,容易分解,导致其药效降低。

因此,通过还原反应将青蒿素还原为更稳定的双氢青蒿素就显得尤为重要。

实验原理的第一步是高效还原青蒿素为双氢青蒿素。

这一反应通常使用金属催化剂或还原剂进行。

其中,最常用的催化剂是钯催化剂,可以选择钯黑(Pd/C)或氯化钯(PdCl2)等。

这些钯催化剂能够使氢气与青蒿素发生反应,将其还原为双氢青蒿素。

还原反应中青蒿素中的一个端基上的吡喃环上的双键会被氢气加氢裂解,生成双氢青蒿素。

实验原理的第二步是对双氢青蒿素进行酰胺化反应。

这一反应可以使用合成的二氯甲酰胺等酰胺试剂。

酰胺化反应中,双氢青蒿素的一个端基上的酮基与酰胺试剂中的氯代烷基发生亲核加成反应,生成青蒿素的酰胺。

酰胺化反应通常在碱性条件下进行,最常用的碱是氢氧化钠(NaOH)或氢氧化钾(KOH)。

加入催化剂或溶剂也可以促进反应的进行。

通过以上两个关键的化学反应,实验中可以合成出双氢青蒿素。

通常实验条件中需要注意反应温度、时间、溶剂选择和催化剂浓度等因素的控制。

此外,为了获得高纯度的双氢青蒿素产物,实验中也需要进行适当的产品纯化和分离工艺。

总之,双氢青蒿素的合成实验基于青蒿素的高效还原和酰胺化反应。

这些反应可以利用合适的催化剂和试剂,在适当的条件下进行,最终合成出高纯度的双氢青蒿素。

这种合成方法为双氢青蒿素的工业生产提供了重要的基础,也为疟疾的治疗提供了有效的药物。

双氢青蒿素的抗肿瘤作用及机制双氢青蒿素(DHA)适用于各种类型疟疾的症状控制,尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效,另外据临床发现,双氢青蒿素还具有较强的抗肿瘤活性。

对此,本文就双氢青蒿素的抗肿瘤作用及机制研究,作一全面的综述探讨分析。

标签:双氢青蒿素抗肿瘤机制抑癌基因人类对于地球的索取无休无止地进行着,导致了现代人类的生存环境越来越恶劣,以及各种罕见病菌的不断滋生,从而导致了各种肿瘤在不断威胁着人们的生命安全。

据调查显示,国内死于肿瘤患者约为每年160万,且每年还以200万左右的新病例急增,肿瘤疾病在我国的发病率达5%以上,易发生于35~55岁的壮年人群。

肿瘤已成为导致我国劳动力大量丧失的重要原因之一,因此探讨双氢青蒿素的抗肿瘤作用及机制就显得格外重要了。

详情报道如下。

1 肿瘤发病机制肿瘤多由各类病变基因作用人体机制而导致人体组织的部分细胞,对其基因丧失常规化的调控能力,从而引发其克隆性异常增生,最终成功诱发异常病变的一种疾病。

但是其肿瘤实质就是一种基因病,多由多种病变原因(如环境、遗传等等)致使DNA损伤,致使相应的抑制基因被其激发,此时人体组织的其他相关功能基因(如NDA修复基因)也在随之变化而忙碌,从而使其表达异常,导致靶细胞转化。

接着,被转化细胞迅速分化或增生,再历经一段复杂的病变过程,其中部分增生细胞出现异质化,即病变拥有恶性转化(局部浸润、远处转移)的能力,即恶性肿瘤。

恶性肿瘤的生长可以简单概括为[1]:一个细胞的恶性转化→转化细胞的克隆性增生→局部浸润→远处转移。

2 DHA的抗肿瘤作用目前国内肿瘤发病相关有:其一,肿瘤患病人数急剧上升是不争的事实,此或许与当今环境问题息息相关;其二,肿瘤患病人群中,以老、小两类患者罹患癌症的几率最高;其三,恶性肿瘤的病症中,以结、直肠癌的发生率为最,或许与其饮食生活相关。

据调查,就以常见恶性肿瘤死亡人数来统计,我国与美国、英国、法国等肿瘤高危国家已十分接近,且远远高于日本、澳大利亚、印度、泰国等国家,故我国在抗肿瘤方面引起高度的重视。

青蒿素类抗疟药的抗疟机制及耐药机制的研究新进展摘要】青蒿素及其衍生物是一类全新结构的抗疟药,因其抗疟作用迅速、高效、低毒且与大多数抗疟药无交叉抗性等特点而成为目前全球抗疟的主要药物。

近年来已有青蒿素类药物治疗失败的临床疟疾病例报道,最近的资料显示局部地区有青蒿抗性疟蔓延扩展的趋势,青蒿素类抗疟药抗疟机制及耐药机制的研究已然担负起延长青蒿素类药物使用寿命的重任。

本文章就近期有关青蒿素类药物抗疟机制及耐药机制的进展做一综述,以期为抗疟机制的进一步研究及新药研发做出讨论并寻找新的突破口。

【关键词】青蒿素抗疟药抗疟机制耐药青蒿素(Artemisinin)是20世纪70年代我国科技工作者从青蒿植物中分离并鉴定的一种含有过氧基团的倍半萜内酯,是继氯喹、乙氨嘧啶、伯胺喹后最热的抗疟特效药,尤其对脑型疟疾和抗氯喹疟疾具有速效和低毒的特点。

青蒿素类药物因其具有抗疟作用迅速、高效、低毒且与大多数抗疟药无交叉抗性等特点,逐渐在全球抗疟疾斗争中扮演主角,成为世界卫生组织推荐的抗疟药品。

近年已有青蒿素治疗失败的临床疟疾病例报道,最近的资料显示局部地区有青蒿抗性疟蔓延扩展的趋势,因此青蒿素类抗疟药抗疟机制及耐药机制的研究将担负起延长青蒿素类药物的使用寿命的重任。

本文就近期有关青蒿素类药物抗疟机制及耐药的相关研究进展做一综述,以期为抗疟机制下一步研究及新药研发做出讨论并寻找新的突破口。

1 青蒿素类药物抗疟机制早期观点认为青蒿素类化合物抗疟作用属于氧化性机制,分子中必须有过氧基团[1,2]。

迄今证实,自由基与青蒿素类药物抗疟活性之间的重要关系,亚铁血红素或其他的生物大分子络合的亚铁,在药物活化中起了关键作用[3-6]。

学者们通过对青蒿素结构中过氧桥的详细研究,将青蒿素的抗疟原理归纳为两个步骤:青蒿素的过氧桥在低价过渡态的金属离子介导下还原分解形成自由基,继而和疟蛋白结合。

1.1亚铁离子介导的过氧桥裂解1992年工作者首次提出亚铁离子介导的过氧桥裂解产生一对氧阴离子自由基,两者分别经过β裂解和1,5-H迁移重排为C4位的伯碳自由基和仲碳自由基,并进一步转化为不同的产物[7]。

双氢青蒿素抗疟机制

据2018年WHO发布的《世界疟疾报告》估计,2017年全世界共发生2.19亿例疟疾,全球有43.5万人死于疟疾,而2016年全球共有2.16亿疟疾病例,约44.5万人死于疟疾,消除疟疾仍然是一个严峻挑战。

目前发现有五种疟原虫会使人类感染疟疾,包括恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)、三日疟原虫(Plasmodium malariae)、卵形疟原虫(Plasmodiumovale)、间日疟原虫(Plasmodium vivax)及诺氏疟原虫(Plasmodium knowlesi)。

其中恶性疟原虫引发的疟疾危害最大,死亡率最高。

据2018年《世界疟疾报告》,恶性疟原虫是撒哈拉以南非洲最流行的疟疾寄生虫,占2017年估计疟疾病例总数的92%。

以青蒿素为基础的联合疗法是疟疾治疗的主要方法。

青蒿素及其衍生物在疟疾治疗上挽救了全球数百万人的生命,但是其抗疟机制仍有待于进一步阐明。

对青蒿素抗疟机制的研究不仅有助于青蒿素及其衍生物的合理利用,也有利于基于机制协同的联合应用,降低青蒿素类化合物的耐药问题,同时也会促进类似机制抗疟新药的筛选和研发。

众所周知,青蒿素类化合物的激活主要依赖于血红素或者亚铁,产生活性氧及其他自由基。

近几年,在肿瘤学研究中发现,青蒿素及其衍生物能诱导肿瘤细胞铁死亡(ferroptosis),青蒿素及其衍生物是铁死亡的诱导剂;但是,其抗疟机制中是否有铁死亡的参与,尚未见报导。

铁死亡是近年新发现的一种调节性细胞死亡模式,在形态学、基因学、生物化学特征方面与传统凋亡、坏死、自噬等死亡模式存在显著差异,本质表现为Fe2+依赖的脂质过氧化物超限蓄积导致的细胞质膜损伤。

由于疟原虫与肿瘤细胞等在生物学上明显不同,铁死亡是否为恶性疟原虫的

一种死亡方式,青蒿素类药物是否诱导恶性疟原虫铁死亡,哪些环节是主要靶点,均值得论证和探讨。

目的研究铁死亡是否为恶性疟原虫死亡的一种方式,铁死亡是否是双氢青蒿素抗疟机制中的一个重要通路,并探索其深层机制。

方法通过恶性疟原虫体外抑制实验,研究铁死亡诱导剂(erastin(ERA)、RSL3、索拉菲尼(SOR))和抑制剂(liproxstatin-1,去铁胺(DFO))对恶性疟原虫增殖的

影响,双氢青蒿素(dihydroartemisinin,DHA)与铁死亡诱导剂和抑制剂联用对恶性疟原虫增殖的影响,其中重点考察了双氢青蒿素与铁死亡抑制剂

(liproxstatin-1,Lip-1)联用对恶性疟原虫增殖的影响。

用流式细胞术检测铁死亡两个关键指标即细胞内动态铁池和膜脂质过氧化物,考察双氢青蒿素、铁死亡诱导剂作用于恶性疟原虫后,对细胞内动态铁池和膜脂质过氧化物的影响,以及

双氢青蒿素与铁死亡抑制剂(liproxstatin-1,去铁胺)共同作用于恶性疟原虫后,对细胞内动态铁池和膜脂质过氧化物的影响。

由于铁死亡最终导致Fe2+依赖的膜脂质过氧化物的增多,涉及到两个方面:

一是亚铁浓度升高的原因,二是膜脂质过氧化。

用脂质组学技术,分析不同剂量的双氢青蒿素作用后质膜系统中脂质的变化,研究膜脂质过氧化物增多的分子水平的机制。

用RT-PCR技术,分析不同剂量的双氢青蒿素作用于恶性疟原虫后,疟原虫铁硫簇蛋白和铁硫簇装配通路等相关基因的表达水平变化,研究亚铁水平升高的深层原因。

结果1、铁死亡诱导剂可剂量依赖性地诱导恶性疟原虫死亡。

通过恶性疟原虫体外抑制实验发现,DHA单独作用于恶性疟原虫72 h后,DHA 能有效杀灭疟原虫,并随着剂量增加,抗疟效果增加,其IC50为4.37±0.82nM。

铁死亡诱导剂ERA,RSL3,SOR单独作用于恶性疟原虫72 h后,均能显著杀灭恶性

疟原虫,且与剂量正相关,其IC50分别为 6.40±0.67 μM,4.87±0.26 μ和12.40±0.82 μM。

2、铁死亡诱导剂与双氢青蒿素联合作用于恶性疟原虫后显示出协同或者相加的效果,上述发现为青蒿素类联合用药抗疟提供了一种新思路。

从DHA/ERA间的剂量效应结果发现,在抗疟药效为40-90%时观察到DHA/ERA间的协同或者相加效应。

从DHA/RSL3间的剂量效应结果发现,DHA与RSL3的联用后在50-90%之间显示相加或者协同性。

从DHA/SOR间的剂量效应结果发现,DHA与SOR的组合在

30-90%时显示相加或协同的抗疟作用。

3、铁死亡抑制剂可降低双氢青蒿素的抗疟效果。

DFO在一定剂量水平下能降低DHA抗疟作用,在10-90%的抗疟效果下观察到DHA/DFO的拮抗作用。

与仅使用DHA或DFO处理相比,DHA/DFO的组合处理使DHA的抗疟作用降低,尤其是在低剂量的时候拮抗效果明显。

Lip-1在所有剂量水平下均降低DHA的抗疟作用,DHA与Lip-1的组合在10-90%显示拮抗效果。

虽然单用Lip-1,在超大剂量时对恶性疟原虫有损害(可能是非特异性的毒性)作用,但在无毒剂量下与双氢青蒿素联用均可阻断和拮抗其抗疟作用。

用DHA(4.4 nM)预处理恶性疟原虫1小时或2小时,无毒剂量下的Lip-1仍然可以大部分阻断DHA的抗疟作用。

DHA(20、40nM)与不同浓度的无毒剂量的Lip-1共同作用,发现Lip-1可以在高浓度的DHA中以不同浓度显著降低其对恶性疟原虫体外生长的抑制作用;在与致死剂量的DHA(20、40nM)联合作用恶性疟原虫72小时后,一定剂量的Lip-1也可以挽救20-50%的疟原虫;Lip-1(2.35 μM)与不同浓度的DHA共同作用发现,随

着DHA剂量增大,Lip-1对DHA抗疟效果的阻断作用越来越弱,但还是会有少量疟原虫存活。

4、对于铁死亡2大核心指标,细胞内自由Fe2+和膜脂质过氧化物,DHA 与铁死亡诱导剂具有相似的作用特征,即同时升高恶性疟原虫细胞内亚铁离子和膜脂质过氧化物水平;反之亦然,铁死亡抑制剂能降低DHA诱导的恶性疟原虫内亚铁离子和膜脂质过氧化物浓度的升高。

与铁死亡诱导剂处理类似,DHA(40-200 nM)以浓度依赖性方式显着增强滋养体阶段恶性疟原虫细胞内亚铁和膜脂质过氧化物水平。

ERA(3.5-3500μ

M),RSL3(50-250 μM)和SOR(6-600 μM)处理也有效增强恶性疟原虫细胞中的亚铁和膜脂质过氧化物水平。

DHA杀疟具有与铁死亡诱导剂相似的特征,细胞内亚铁浓度的变化比膜脂质过氧化物的变化更严重。

DHA同时增强疟原虫细胞中的亚铁和膜脂质过氧化物水平,而细胞内亚铁浓度的增加和膜脂质过氧化物的增加是铁死亡的主要特征。

铁死亡抑制剂能降低DHA诱导的恶性疟原虫内亚铁和膜脂质过氧化物浓度的升高,所有剂量水平的DFO/Lip-1均能抑制DHA(20、40nM)诱导的亚铁和膜脂质过氧化物的升高。

DFO以浓度依赖性方式显著降低疟原虫内非血红素亚铁,然后阻断膜脂质过氧化物的积累。

Lip-1以浓度依赖性方式显著降低疟原虫内膜脂质过氧化物。

因此,DFO和Lip-1均能降低DHA诱导的疟原虫内亚铁和膜脂质过氧化物的升高。

5、脂质组学研究结果显示DHA确实能影响恶性疟原虫膜脂质代谢。

将恶性疟原虫样本在高分辨质谱上分别做了正负离子两次扫描,负离子模式共计得到270种脂质分子,其中DHA作用后脂质变化1倍以上的脂质有8种,主要变化脂质包括磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰丝氨酸(PS)、磷脂酰乙醇胺(PE)、心磷脂(CL)。

正离子模式共计得到191种脂质分子,其中DHA作用后脂质变化1倍以上的脂质有13种,主要变化脂质包括磷脂酰胆碱(PC)、鞘磷脂(SM)、甘油三酯(TG)。

恶性疟原虫经DHA作用后,从正负离子模式中共检测到有21种脂质含量发生变化,占被检测脂质总数的4.5%左右,其中含量降低较明显的4种膜脂质,3种属磷脂酰胆碱,1种为磷脂酰丝氨酸类,前者常定位于膜双脂层的外层,后者常定位于内层,它们均是含有十八碳的二、三或四烯酸,是易受亚铁离子攻击的对象。

6、DHA能显著影响恶性疟原虫一些铁硫簇蛋白的表达。

以滋养体期恶性疟原虫为材料,通过RT-PCR实验检测了 45个恶性疟原虫3D7铁硫簇蛋白相关基因,其中铁硫簇蛋白基因31个,铁硫簇装配通路基因14个。

DHA作用后表达变化基因44个,没有明显变化基因1个。

表达变化基因中基因上调11个,下调22个,出现低剂量下调高剂量上调基因11个。

DHA主要影响顶质体、线粒体铁硫簇装配通路及顶质体、线粒体、细胞核和细胞质、部位不定的铁硫簇蛋白。

DHA对顶质体、线粒体、细胞核和细胞质铁硫簇蛋白有一定影响,与剂量有关,能下调顶质体脂肪酸合成通路LipA、LipB等基因,对线粒体IRP、ISD、ATF等基因有调控作用。

DHA对细胞核和细胞质铁硫蛋白基因影响较大,对部位不确定的DRE2、DLS 等基因有调控作用。

因此,DHA可能通过调节铁硫簇蛋白及其装配通路,引起恶性疟原虫细胞内亚铁离子的升高,为进一步阐明青蒿素调节铁代谢的深层机制提供了前期基础。

结论铁死亡是诱导恶性疟原虫死亡的一种重要方式,也是双氢青蒿素抗疟机制中的一个重要通路。