第12章 喹啉与青蒿素类抗疟药物的分析

- 格式:ppt

- 大小:1.44 MB

- 文档页数:46

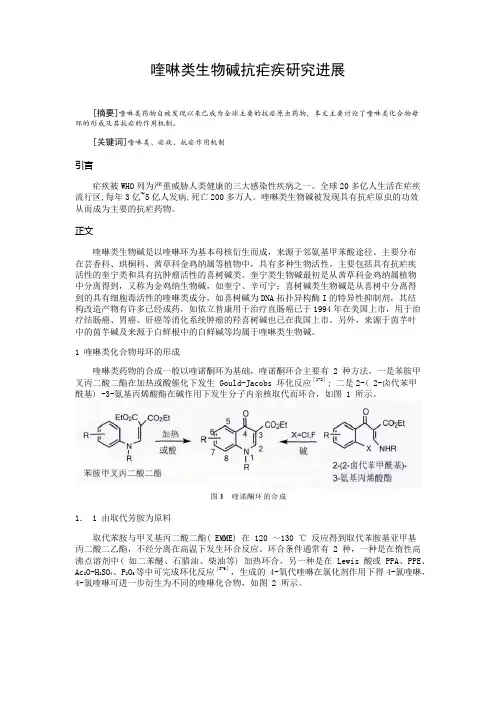

喹啉类生物碱抗疟疾研究进展[摘要]喹啉类药物自被发现以来已成为全球主要的抗疟原虫药物,本文主要讨论了喹啉类化合物母环的形成及其抗疟的作用机制。

[关键词]喹啉类、疟疾、抗疟作用机制引言疟疾被WHO列为严重威胁人类健康的三大感染性疾病之一。

全球20多亿人生活在疟疾流行区,每年3亿~5亿人发病,死亡200多万人。

喹啉类生物碱被发现具有抗疟原虫的功效从而成为主要的抗疟药物。

正文喹啉类生物碱是以喹啉环为基本母核衍生而成,来源于邻氨基甲苯酸途径。

主要分布在芸香科、珙桐科、茜草科金鸡纳属等植物中,具有多种生物活性。

主要包括具有抗疟疾活性的奎宁类和具有抗肿瘤活性的喜树碱类。

奎宁类生物碱最初是从茜草科金鸡纳属植物中分离得到,又称为金鸡纳生物碱,如奎宁、辛可宁;喜树碱类生物碱是从喜树中分离得到的具有细胞毒活性的喹啉类成分,如喜树碱为DNA拓扑异构酶I的特异性抑制剂,其结构改造产物有许多已经成药,如依立替康用于治疗直肠癌已于1994年在美国上市,用于治疗结肠癌、胃癌、肝癌等消化系统肿瘤的羟喜树碱也已在我国上市。

另外,来源于茵芋叶中的茵芋碱及来源于白鲜根中的白鲜碱等均属于喹啉类生物碱。

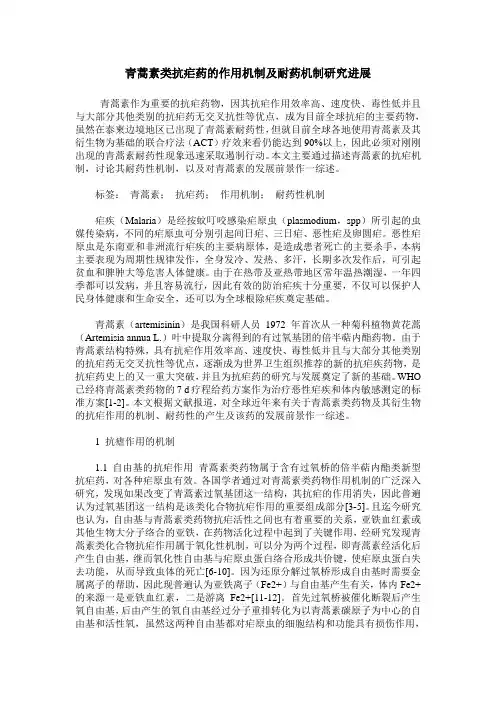

1 喹啉类化合物母环的形成喹啉类药物的合成一般以喹诺酮环为基础,喹诺酮环合主要有 2 种方法,一是苯胺甲叉丙二酸二酯在加热或酸催化下发生 Gould-Jacobs 环化反应[1-2]; 二是2-( 2-卤代苯甲酰基) -3-氨基丙烯酸酯在碱作用下发生分子内亲核取代而环合,如图 1 所示。

1. 1 由取代芳胺为原料取代苯胺与甲叉基丙二酸二酯( EMME) 在 120 ~130 ℃反应得到取代苯胺基亚甲基丙二酸二乙酯,不经分离在高温下发生环合反应。

环合条件通常有 2 种,一种是在惰性高沸点溶剂中( 如二苯醚、石腊油、柴油等) 加热环合,另一种是在 Lewis 酸或 PPA、PPE、Ac2O-H2SO4、P2O5等中可完成环化反应[3-6],生成的 4-氧代喹啉在氯化剂作用下得4-氯喹啉,4-氯喹啉可进一步衍生为不同的喹啉化合物,如图 2 所示。

青蒿素类抗疟药的作用机制及耐药机制研究进展青蒿素作为重要的抗疟药物,因其抗疟作用效率高、速度快、毒性低并且与大部分其他类别的抗疟药无交叉抗性等优点,成为目前全球抗疟的主要药物,虽然在泰柬边境地区已出现了青蒿素耐药性,但就目前全球各地使用青蒿素及其衍生物为基础的联合疗法(ACT)疗效来看仍能达到90%以上,因此必须对刚刚出现的青蒿素耐药性现象迅速采取遏制行动。

本文主要通过描述青蒿素的抗疟机制,讨论其耐药性机制,以及对青蒿素的发展前景作一综述。

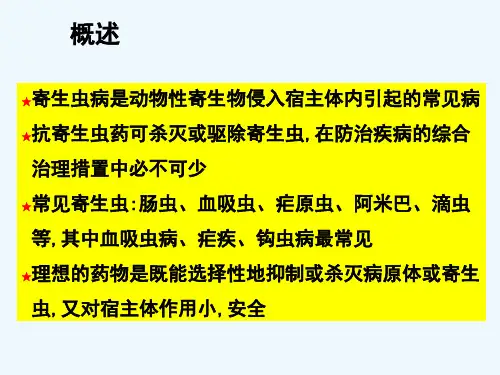

标签:青蒿素;抗疟药;作用机制;耐药性机制疟疾(Malaria)是经按蚊叮咬感染疟原虫(plasmodium,spp)所引起的虫媒传染病,不同的疟原虫可分别引起间日疟、三日疟、恶性疟及卵圆疟。

恶性疟原虫是东南亚和非洲流行疟疾的主要病原体,是造成患者死亡的主要杀手,本病主要表现为周期性规律发作,全身发冷、发热、多汗,长期多次发作后,可引起贫血和脾肿大等危害人体健康。

由于在热带及亚热带地区常年温热潮湿,一年四季都可以发病,并且容易流行,因此有效的防治疟疾十分重要,不仅可以保护人民身体健康和生命安全,还可以为全球根除疟疾奠定基础。

青蒿素(artemisinin)是我国科研人员1972年首次从一种菊科植物黄花蒿(Artemisia annua L.)叶中提取分离得到的有过氧基团的倍半萜内酯药物。

由于青蒿素结构特殊,具有抗疟作用效率高、速度快、毒性低并且与大部分其他类别的抗疟药无交叉抗性等优点,逐渐成为世界卫生组织推荐的新的抗疟疾药物,是抗疟药史上的又一重大突破,并且为抗疟药的研究与发展奠定了新的基础。

WHO 已经将青蒿素类药物的7 d疗程给药方案作为治疗恶性疟疾和体内敏感测定的标准方案[1-2]。

本文根据文献报道,对全球近年来有关于青蒿素类药物及其衍生物的抗疟作用的机制、耐药性的产生及该药的发展前景作一综述。

1 抗瘧作用的机制1.1 自由基的抗疟作用青蒿素类药物属于含有过氧桥的倍半萜内酯类新型抗疟药,对各种疟原虫有效。

过氧化物-喹啉杂合体的抗疟疾活性石宏杰;张姝【摘要】以青蒿素(ART)为主的联合疗法(ACT)是目前治疗疟疾最有效的途径,是WHO推荐的抗疟疾标准疗法.然而,ART存在生物利用度低、复发率高、溶解性差、价格昂贵等缺点,且耐ART疟原虫已然出现,故研发新的抗疟药势在必行.喹啉类药物具有优秀的抗疟疾活性,是目前临床上应用最为广泛的抗疟药.研究显示,内过氧化物单元是ART及其衍生物具有抗疟疾活性所必需的药效团,故将过氧化物与喹啉杂合或许可得到活性更高的抗疟疾候选物.药物化学家有针对性的设计合成并筛选了众多过氧化物-喹啉杂合体的体外抗疟原虫和体内抗疟疾活性,并得到了若干有苗头的候选物.本文将介绍近年来过氧化物-喹啉杂合体在抗疟疾领域的研究进展,并讨论此类化合物的构-效关系,以期为更合理的设计抗疟新药提供支持.【期刊名称】《国外医药(抗生素分册)》【年(卷),期】2017(038)005【总页数】6页(P后插35-后插40)【关键词】疟疾;疟原虫;过氧化物;青蒿素;喹啉;杂合体;构-效关系【作者】石宏杰;张姝【作者单位】武汉谱尼科技有限公司,武汉430014;武汉谱尼科技有限公司,武汉430014【正文语种】中文【中图分类】R978.6青蒿素(ART)是从复合花序植物黄花蒿叶中提取得到的天然产物,是继乙氨嘧啶、氯喹(CQ)、伯喹之后最有效的抗疟疾特效药,具有见效快、活性高和毒副作用低等特点,曾被世界卫生组织(WHO)誉为“世界上唯一有效的疟疾治疗药物”。

本品属倍半萜内酯,最重要的结构特征在于含有一个内过氧化物-缩酮-乙缩醛-内脂结构单元。

构-效关系(SAR)研究结果表明,内过氧化物单元是ART及其衍生物具有抗疟疾活性所必需的药效团。

这类化合物主要通过疟原虫体内的血红素或者铁离子催化结构中的过氧键均裂产生自由基,自由基与疟原蛋白络合形成共价键,进而破坏疟原虫泡膜、核膜以及质膜,导致线粒体肿胀、内外膜脱落,最终对疟原虫的细胞结构及功能造成破坏使疟原虫凋亡。

药物分析重点整理绪论1、药物分析:利用分析测定手段,发展药物的分析方法,研究药物的质量规律,对药物进行全面检验与控制的科学。

2、药物分析任务:对药物进行全面的分析研究,确立药物的质量规律,建立合理有效的药物质量控制方法和标准,保证药品的质量稳定与可控,使用安全和有效。

3、药品四大管理规范:①GLP:药物非临床研究质量管理规范②GCP:药品临床试验质量管理规范③GMP:药品生产质量管理规范④GSP:药品经营质量管理规范第一章药品质量研究的内容与药典概况1、药品制定的标准基础:对药物的研制、开发、生产的全面分析研究的结果2、国家药品标准构成:①凡例:共性问题的统一规定(称为药品标准术语)②正文③通则:制剂通则、通用检测方法、指导原则3、溶解度:P14(易溶:1-不到10ml,微溶:100-不到1000ml,不溶:10000ml)4、药品检查项目:安全性、有效性、均一性、纯度5、标示量:每一支、片或其他每一个单位制剂中含有主药的重量或含量或装量6、称重与量取:①精密称定:千分之一;②称定:百分之一;精密量取:对该体积移液管的精度的要求7、恒重:指供试品连续2次干燥后称重的差异在0.3mg以内的重量8、药品的原则:科学性、先进性、规范性、权威性9、中药材名称:中文名称+拉丁名称10、熔点:①初熔:供试品在毛细管内开始局部液化出现明显液滴的温度②全熔:供试品全部液化时的温度③药物含有杂质时,熔点低于纯品,熔程增大11、比旋度:在一定波长与温度下,偏振光透过每1ml中含有1g旋光性物质的溶液且光路长为1dm时,测得的旋光度12、百分吸收系数:当溶液浓度c为1%(g/ml)、液层厚度l为1cm时的吸光度A(A=Ecl)13、药物含量测定方法选择标准:①化学原料药:容量分析法②药物制剂:色谱法14、稳定性实验:影响因素试验、加速试验、长期试验15、《中国药典》的内容:一部中药、二部化学药品、三部生物制品、四部通则和药用辅料16、假药、劣药:P66第二章药物的鉴别试验(鉴别真伪)1、有机氟化物鉴别原理:经氧瓶燃烧法破坏,被碱性溶液吸收成为无机氟化物,与茜素氟蓝、硝酸亚铈在pH4.3溶液中形成蓝紫色络合物2、无机酸根:P753、专属性鉴别试验:是证实某一种药物的依据,根据每一种药物化学结构的差异及其所引起的物理化学特性不同,选用某些特有的灵敏的定性反应来鉴别药物的真伪4、影响鉴别试验的条件:溶液浓度、溶液温度、溶液pH 、试验时间、试剂用量、干扰物质5、对照试验:为了阐明某种因素的影响、效应或意义时,常改变此因素而保持其它因素不变进行试验,并把试验结果进行比较,这种试验叫对照试验第三章 药物的杂志检查1、杂质来源:①生产过程中引入的杂质;②贮藏过程中引入的杂质2、杂质分类:①来源:一般杂质(信号杂质)、特殊杂质(有关物质)②毒性:毒性杂质、信号杂质(一般无毒)③性质:无机杂质、有机杂质(特定杂质、非特定杂质)3、杂质限量:①定义:药物中所含杂质的最大允许量②杂质限量=%100*供试品量杂质最大允许量 ③限量检查法:A 、对照法:需要供试品%100**SV C L 供试品量杂质标准溶液 B 、灵敏法:不需要对照品C 、比较法:需要待测杂质的参数4、检查方法:①化学方法:显色反应法、沉淀反应法、生成气体法、滴定法②色谱法:A 、薄层色谱法B 、HPLC :(1)外标法:(2)加校正因子法R R s C A C A f //s = x''s //C A C A f x s = C 、GC③光谱法:紫外-可见光光度法、红外分光光度法、原子吸收分光光度法 ④热分析法:(1)热重分析法TG :利用热天平在程序控制温度的条件下,测量物质的重量随温度变化的曲线(2)差热分析法DTA :测试品与参比物之间温度差与温度(或时间)关系的技术(3)差示扫描量热分析DSC :测量传送给供试品与参比物的热量差与温度(或时间)关系的技术(4)TG 、DTA (纵坐标T )、DSC (纵坐标dQ/dT )曲线图P1125、氯化物检查法: ①原理:白色浑浊药物:AgCl AgNO Cl 3HNO 3−−→−+-白色浑浊)(对照:AgCl AgNO ,NaCl 3HNO 3−−→−+V c②注意事项:(1)纳氏比色管刻度线高度差不超过2mm(2)放置在黑色背景上,从上向下观察(3)标准氯化物的浓度以50ml 中含50-80ug 的CI(4)加硝酸的目的:加速氯化银沉淀、产生较好浑浊、避免弱酸银盐形成(5)滤纸可预先用硝酸的水洗净后使用(6)暗处放置是为了避免Ag 单质析出6、硫酸盐检查法:①原理:白色浑浊药物:4HCl224BaSO BaCl SO −−→−+-白色浑浊)、(对照:4HCl 242BaSO BaCl SO K −−→−+V c ②注意事项:(1)标准K2SO4溶液0.1mg/ml ,50ml 溶液中含2ml 盐酸为好(2) 盐酸酸性条件下进行,防止碳酸钡等弱酸形成钡盐沉淀对比浑浊的影响7、铁盐检查法:①原理: []{()[]红色药物:--−→−−→−++++36HCl Fe Fe Fe SCN Fe 6SCN 3o 23()()[]红色、对照:--+−→−+36HCl 3SCN Fe 6SCN Fe V c②注意事项:(1)显色剂:硫氰酸铵溶液(2)氧化剂:过硫酸铵:二价铁氧化为三价铁;防止硫氰酸铁还原褪色(3离子,以免在氨碱性溶液中产生氢氧化铁沉淀8、重金属检查法:①重金属:在实验条件下能与硫代乙酰胺或硫化钠作用显色的金属②硫代乙酰胺法:(1)原理:硫代乙酰胺在弱酸性pH3.5条件下水解,产生硫化氢,与重金属粒子生成黄色到棕黑色硫化物混悬液,与一定量标准铅溶液经同法处理后颜色比较(2)适用于溶于水、稀酸和乙醇的药物(3)注意事项:置于白纸,自上而下观察;标准铅浓度为10ug/ml;标准铅溶液1-2ml;硫代乙酰胺为显色剂;酸为醋酸铅缓冲液③炽灼后的硫代乙酰胺法④硫化钠法:(1)原理:在碱性介质中,以硫化钠为沉淀剂,使Pb2+生成PbS微粒的混悬液,与一定量标准铅溶液同法处理后颜色比较(2)适用于溶于碱而不溶于稀酸或在稀酸中生成沉淀的药物。

192.阅读下面的文字,完成文后各题。

(25分)屠呦呦与青蒿素2015年10月5日,从瑞典斯德哥尔摩传来令人振奋的消息:中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。

理由是她发现了青蒿素,这种药品可以有效降低疟疾患者的死亡率。

屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。

10月6日上午,一直不愿意接受采访的屠呦呦终于把记者请进家门,一再强调“也没什么好讲的”,她还通过央视发表自己获奖感言,她说,作为一名科技工作者,获得诺贝尔奖是一项很大的荣誉,青蒿素这项生物研究成功是多年研究集体公关的成绩,青蒿素获奖是中国科学家集体的荣誉。

在诺贝尔奖之前,大部分人或许都不知道屠哟哟是何许人,一夜之间她蜚声国内外,而以她为领导的研发小组研制的新型抗疟疾药青蒿素也被大家所熟知。

屠呦呦1930年12月30日出生于浙江省宁波市。

“呦呦鹿鸣,食野之苹”,《诗经·小雅》的名句寄托了屠呦呦父母对她的美好期待。

她自幼耳闻目睹中药治病的奇特疗效,立志探索它的奥秘。

1951年,屠呦呦如愿考入北京大学医学院药学系,选择了当时一般人缺乏兴趣的生药学专业。

在专业课程中,她对植物化学、本草学和植物分类学最感兴趣。

大学毕业后,屠呦呦就职于中国中医研究院。

那时该院初创,条件艰苦。

屠呦呦在设备简陋连基本通风设施都没有的工作环境中,经常和各种化学溶液打交道,一度患上中毒性肝炎,但她心无旁骛,埋头从事中药研究,取得了许多骄人的成果。

其中,研制用于治疗疟疾的药物——青蒿素,是她最杰出的成就。

当年轻的屠呦呦开始这项研究的时候,她当然不会意识到,在漫长而曲折的研究“抗疟”的道路上,有一顶金光闪闪的王冠正在等待她来摘取。

疟疾是一种严重危害人类生命健康的世界性流行病。

世界卫生组织报告,全世界约数10亿人口生活在疟疾流行区,每年约2亿人患疟疾,百余万人被夺去生命。

特别是上世纪60年代初,全球疟疾疫情难以控制。

349药学综合一、考试性质《药学综合》(349)为我校招收工业药学、临床药学和管理药学和药学(非全日制)专业型硕士研究生而自命题的考试科目。

其目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备继续攻读药学硕士研究生所需要的有关学科的基础知识和基础技能,评价的标准为考察考生是否全面掌握药理学、药物化学、药剂学、药物分析学或临床药理学中任选四门课程的核心内容。

二、考察目标《药学综合》(349)考试范围为《药理学》、《药物化学》、《药剂学》、《药物分析学》或《临床药理学》中任选四门,要求考生系统掌握上述学科中的基本理论、基本知识和基本技能,能够运用所学的基本理论、基本知识和基本技能综合分析、判断和解决有关理论问题和实际问题。

三、考试比例及题型结构试卷满分为300分。

试卷组成分为《药理学》、《药物化学》、《药剂学》、《药物分析学》或《临床药理学》中任选四门课程,各自占75分、占比25%。

题型结构:每部分包括名词解释3题,每题5分(可4选3),简答题3题,每题10分(可4选3),问答题2题,每题15分(可3选2)四、考察内容范围《药物化学》(一)药物化学绪论掌握药物化学的研究内容、熟悉药物化学的研究对象与分类、熟悉新药的开发与研究、掌握药物的命名。

(二)新药研究的基本原理与方法掌握药物作用靶点、掌握先导化合物的发现、掌握先导化合物的优化(生物电子等排体、前药、软硬药)。

(三)药物代谢反应掌握I相/II相反应、掌握药物代谢在药物研究中的作用、熟悉药物代谢的酶、了解药物在体内的代谢。

(四)中枢神经系统药物掌握中枢神经系统药物(镇静催眠药、抗癫痫药、抗精神病药、抗抑郁药、镇痛药、神经退行性基本治疗药物)的结构特点与命名、分类、理化/药代动力学性质、合成方法、构效关系、作用机制、用途等。

(五)外周神经系统药物掌握外周神经系统药物(拟胆碱药、抗胆碱药、肾上腺素受体激动剂、组胺H1受体拮抗剂、局部麻醉药)的结构特点与命名、分类、理化/药代动力学性质、合成方法、构效关系、作用机制、用途等。

青蒿素类药物的药理和毒理学研究【摘要】为了解青蒿素类药物的药理和毒理学研究进展,笔者查阅有关文献,综述了青蒿素类药物的药理与毒理学研究进展。

研究结果表明:药动学研究显示此类药物吸收快、分布广、代谢与排泄快;青蒿素类药物除具有抗疟作用外,还有免疫调节、抗肿瘤、抗炎、抗血吸虫及其它寄生虫等作用;无严重的不良反应。

【关键词】青蒿素;药效学;药动学;毒理学青蒿素是我国药学工作者于1971年从植物黄花蒿Atemisia annua L.叶中提取分离得到的一个具有过氧桥的倍半萜内酯,经化学改造可生成多种衍生物,如蒿甲醚、双氢蒿甲醚、青蒿酯钠、青蒿琥酯等均具有高效低毒的抗疟活性,尤其对具有抗氯喹能力的脑疟和急性疟有效,同时,对青蒿素类药物的研究引起了全世界药学工作者的关注,发现了青蒿素类药物许多新的药理活性和一些毒理作用,作者就近年来青蒿素类药物的药理和毒理学方面的研究进展作一综述。

1 青蒿素的药理学研究1.1 药代动力学中国青蒿素研究小组经大鼠实验证明[1],大鼠口服青蒿素150mg/kg后,吸收迅速完全,但血药浓度低,维持时间短,显示有首过效应。

静脉注射青蒿素混悬水溶液150mg/kg血药时程符合二室模型,t1/2为30min,Vd 为4.1L/kg,表明青蒿素在体内分布广泛,消除迅速。

在人体肌内注射蒿甲醚油剂3.2mg/kg,6.0mg/kg,和10.0mg/kg后,血药浓度达峰时间为4h~6h,平均潴留时间分别为10.2h、15.6h和19.0h,显示经肌内注射后蒿甲醚可在体内存留较长时间[2],在人体静脉注射青蒿琥酯钠2.0mg/kg和3.8mg/kg后,血药时程符合二室模型,t1/2分别为30min和36min~48min.给药后7h内尿中累积排出原型药物仅占给药量的0.1%~6.8%,说明该药在体内的消除方式主要是代谢转化。

文献报道[2]青蒿琥酯进入体内后很快就转化成二氢青蒿素。

用家免法测定体液中的药物浓度,难以对二氢青蒿素和青蒿琥酯作出区别,所测的浓度很可能是二种物质浓度的总和。

第六章芳酸类非甾体抗炎药一、理化性质:酸性、水解性、紫外吸收特征、基团或元素特性。

二、鉴别1.水杨酸稀溶液在中性或弱酸性溶液中与三氯化铁反应生成紫堇色配合物(水杨酸类药物专属鉴别)。

2.酚羟基与三氯化铁反应呈蓝紫色。

(对乙酰氨基酚鉴别反应,另,吡罗昔康和美洛昔康噻嗪环上有烯醇式结构具有酚羟基特性)3.酮洛芬具有二苯甲酮结构,可在乙醇溶液中与二硝基苯肼加热反应生成橙色沉淀。

4.芳伯氨基可在酸性溶液中和亚硫酸钠发生重氮化反应,再加入碱性β-萘酚发生偶合反应先橙色到猩红色沉淀(含芳伯氨基及反应可产生芳伯氨基的药物的专属鉴别)。

5.甲芬那酸溶于硫酸与重铬酸钾反应先深蓝色,随即变为棕绿色。

6.吲哚美辛溶液在硫酸存在下与重铬酸钾溶液共热显紫色;在盐酸溶液中与亚硝酸钠反应显绿色,放置变为黄色。

7.水杨酸类药物与碳酸钠溶液共热水解产生水杨酸和醋酸的钠盐,再加过量稀硫酸产生水杨酸白色沉淀和醋酸的臭气。

8.此类药物多含氯或硫元素,经相应有机破坏后可发生氯化物或硫酸盐的鉴别反应。

四、含量测定阿司匹林原料药含量测定:水解后剩余滴定法。

阿司匹林制剂含量测定:两步滴定法、UV、HPLC。

第七章苯乙胺类拟肾上腺素药物一、基本机构R1-CH(OH)-CH(R3)-NH-R2·HX二、理化性质:弱碱性、旋光性、紫外吸收特性。

具有酚羟基的药物可与甲醛在硫酸中反应生成有色醌类化合物。

肾上腺素与甲醛-硫酸反应显红色。

重酒石酸去甲肾上腺素显淡红色。

盐酸去氧肾上腺素显玫瑰红色,随即变为橙红色,最后变为深棕红。

具有酚羟基的本类药物可被碘、过氧化氢等氧化剂氧化显色。

肾上腺素在酸性条件下被过氧化氢氧化显红色,放置变为棕色。

盐酸异丙肾上腺素在偏酸性条件下被碘氧化,再用硫代硫酸钠还原剩余的碘,溶液显淡红色。

芳环上具有氨基醇结构的本类药物可发生双缩脲反应。

盐酸麻黄碱加硫酸铜试液2滴,加20%氢氧化钠溶液显蓝紫色,加乙醚振摇,乙醚层显紫红色。