通史新篇二十一(20世纪60-80年代的世界)

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:1

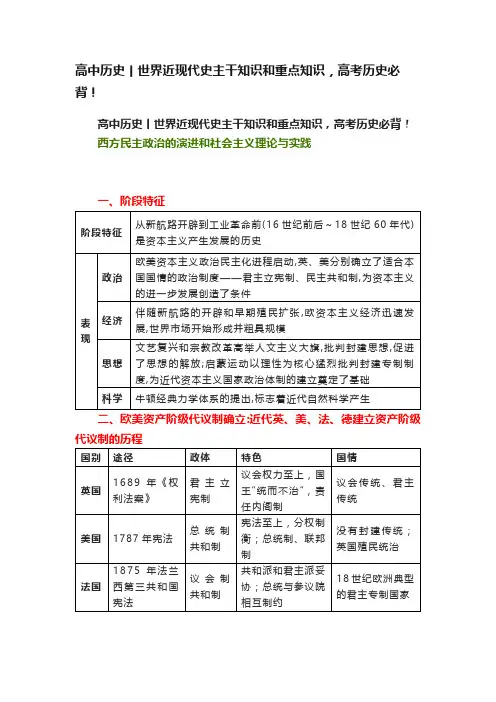

高中历史丨世界近现代史主干知识和重点知识,高考历史必背!1.产生背景不同:明朝内阁的产生是宰相制度废除后,由于行政量巨大,皇帝精力、才能有限而设立;西方内阁作为政府机构始于英国,是由英国国王的最高咨询机关——枢密院外交委员会演变而来的2.产生方式不同:明朝内阁首辅及成员由皇帝任命;近代西方内阁是以议会为基础产生的,内阁首相通常由议会中占多数席位的政党或政党联盟的领袖担任3.权力大小不同:明朝内阁虽是国家中枢机构,但内阁的职责只备顾问;西方内阁总揽国家行政权力并对议会负责4.性质不同:明朝内阁是君主专制强化的产物,它的设置突出体现的是皇权的进一步加强;近代西方内阁则是资产阶级专政的行政机关,体现了近代民主政治的发展由此可见明朝内阁是君主专制强化的产物,不可能对皇权起到制约作用,而西方内阁是权力民主的象征,总揽国家的行政权力,并代表国家元首对议会负责的政体形式五、古代雅典民主政治与今天西方民主政治的区别与联系1.区别(1) 古代雅典民主是直接民主,通过建立一种有效协调的参与机制对付来自集团外部的威胁;西方民主是间接代议制民主,通过寻求政治代言人的方式实现自己的利益要求,不论在范围、制约机制和程序等方面都要比古代雅典广泛和完善(2)古代雅典民主是奴隶主阶级的民主(男性公民的民主),而西方民主则是资产阶级的民主(具备一定条件的男女公民的民主)。

2.联系:雅典民主为后来西方政治思想和制度提供思想渊源,如“法律面前人人平等”的政治原则,国家机构“三权分立”的组织形式,“少数服从多数”的决策原则,国家公职选举任期制等原则六、欧美代议制的确立和发展1.英国君主立宪制的确立(1)前提:英国资本主义的发展。

经过1640~1688年资产阶级革命,资产阶级和新贵族的统治确立(2)标志:1689年《权利法案》颁布,确立了议会主权的地位,君主立宪制在英国确立起来(3)发展:责任制内阁的形成①内阁名义上对国王负责,实际上对议会负责②首相掌握着国家的行政权,又通过议会控制立法权2.美国共和制的确立(1)背景:美国独立后,形成了一个松散的邦联,政局动荡不安(2)标志:1787年宪法的颁布(3)内容①美国实行联邦制②美国国会、总统、最高法院分别掌管国家立法、行政、司法权力,具有分权制衡的特点③美国实行总统制的共和制(4)评价①积极:第一部比较完整的资产阶级成文宪法;确立总统制民主共和制,突出“分权与制衡”原则;确立联邦制,加强了中央的权力。

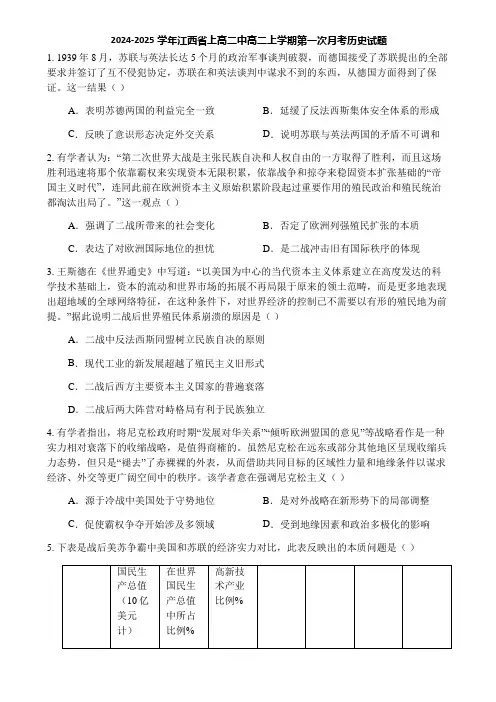

2024-2025学年江西省上高二中高二上学期第一次月考历史试题1. 1939年8月,苏联与英法长达5个月的政治军事谈判破裂,而德国接受了苏联提出的全部要求并签订了互不侵犯协定,苏联在和英法谈判中谋求不到的东西,从德国方面得到了保证。

这一结果()A.表明苏德两国的利益完全一致B.延缓了反法西斯集体安全体系的形成C.反映了意识形态决定外交关系D.说明苏联与英法两国的矛盾不可调和2. 有学者认为:“第二次世界大战是主张民族自决和人权自由的一方取得了胜利,而且这场胜利迅速将那个依靠霸权来实现资本无限积累,依靠战争和掠夺来稳固资本扩张基础的“帝国主义时代”,连同此前在欧洲资本主义原始积累阶段起过重要作用的殖民政治和殖民统治都淘汰出局了。

”这一观点()A.强调了二战所带来的社会变化B.否定了欧洲列强殖民扩张的本质C.表达了对欧洲国际地位的担忧D.是二战冲击旧有国际秩序的体现3. 王斯德在《世界通史》中写道:“以美国为中心的当代资本主义体系建立在高度发达的科学技术基础上,资本的流动和世界市场的拓展不再局限于原来的领土范畴,而是更多地表现出超地域的全球网络特征,在这种条件下,对世界经济的控制已不需要以有形的殖民地为前提。

”据此说明二战后世界殖民体系崩溃的原因是()A.二战中反法西斯同盟树立民族自决的原则B.现代工业的新发展超越了殖民主义旧形式C.二战后西方主要资本主义国家的普遍衰落D.二战后两大阵营对峙格局有利于民族独立4. 有学者指出,将尼克松政府时期“发展对华关系”“倾听欧洲盟国的意见”等战略看作是一种实力相对衰落下的收缩战略,是值得商榷的。

虽然尼克松在远东或部分其他地区呈现收缩兵力态势,但只是“褪去”了赤裸裸的外表,从而借助共同目标的区域性力量和地缘条件以谋求经济、外交等更广阔空间中的秩序。

该学者意在强调尼克松主义()A.源于冷战中美国处于守势地位B.是对外战略在新形势下的局部调整C.促使霸权争夺开始涉及多领域D.受到地缘因素和政治多极化的影响5. 下表是战后美苏争霸中美国和苏联的经济实力对比,此表反映出的本质问题是()B.经济实力是导致战后世界格局发展演变的根本因素C.美苏争霸的核心是军备竞赛D.美苏争霸由重视军事逐渐发展为重视经济和科技6. 1959年,美苏两国破天荒地进行了历史上首次文化交流。

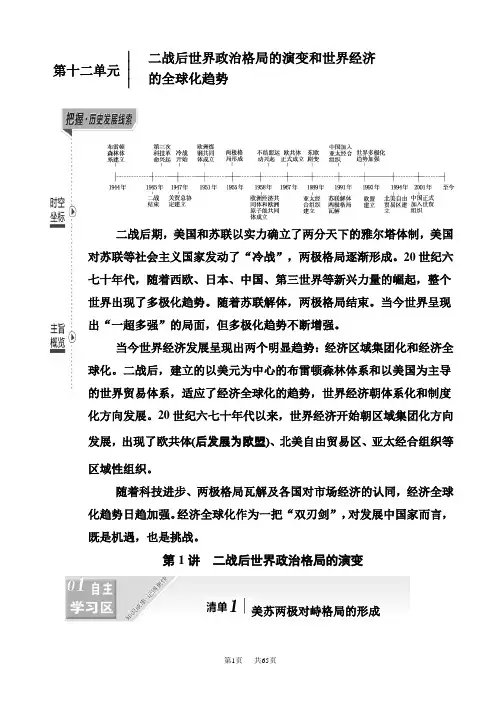

第十二单元⎪⎪⎪⎪ 二战后世界政治格局的演变和世界经济的全球化趋势二战后期,美国和苏联以实力确立了两分天下的雅尔塔体制,美国对苏联等社会主义国家发动了“冷战”,两极格局逐渐形成。

20世纪六七十年代,随着西欧、日本、中国、第三世界等新兴力量的崛起,整个世界出现了多极化趋势。

随着苏联解体,两极格局结束。

当今世界呈现出“一超多强”的局面,但多极化趋势不断增强。

当今世界经济发展呈现出两个明显趋势:经济区域集团化和经济全球化。

二战后,建立的以美元为中心的布雷顿森林体系和以美国为主导的世界贸易体系,适应了经济全球化的趋势,世界经济朝体系化和制度化方向发展。

20世纪六七十年代以来,世界经济开始朝区域集团化方向发展,出现了欧共体(后发展为欧盟)、北美自由贸易区、亚太经合组织等区域性组织。

随着科技进步、两极格局瓦解及各国对市场经济的认同,经济全球化趋势日趋加强。

经济全球化作为一把“双刃剑”,对发展中国家而言,既是机遇,也是挑战。

第1讲 二战后世界政治格局的演变美苏两极对峙格局的形成轻巧识记——两极对峙格局的形成思维升华——雅尔塔体制、两极格局、“冷战”的关系雅尔塔体制奠定了二战后两极格局的框架,两极格局是雅尔塔体制的一个组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体制;两极格局下对抗的主要形式是“冷战”,“冷战”促进了两极格局的形成;一般而言,两格格局的结束意味着“冷战”的结束和雅尔塔体制的瓦解。

辨析比较——两极格局、两大集团、两大阵营两极指的是美、苏两极;以美、苏为核心,形成北约、华约两大政治军事集团,标志着两极格局的最终形成。

同时,世界主要资本主义国家、社会主义国家分别加入两大阵营。

实行资本主义制度的亚非拉国家及社会主义的南斯拉夫不属于两大阵营。

60年代中苏关系破裂,标志着社会主义阵营开始瓦解。

90年代初,东欧剧变、华约解散、苏联解体,两大集团、两大阵营、两极格局不复存在,“冷战”结束。

[史论术语——填后背诵]①丘吉尔“铁幕”演说、杜鲁门主义、马歇尔计划的出笼,以及北大西洋公约组织、共产党和工人党情报局、经济互助委员会、华沙条约组织等相继成立,是美苏两极对峙格局形成的具体体现。

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2016 Aspose Pty Ltd.通史整合(五)中华文明的拐点——晚清时期(1840~1894年)政治两次鸦片战争,使中国的主权遭到破坏,中国开始沦为半殖民地半封建社会;太平天国运动兴起,中国人民开始了反侵略反封建的探索历程。

经济在西方列强侵略下,中国经济结构发生变动,自然经济开始解体。

洋务派创办了大量近代企业,民族资本主义产生,中国向近代化迈进。

同时,中国社会生活习俗也发生巨大变化。

思想文化面对民族危机,先进的中国人开始重新审视自己和世界,了解西方并向西方学习逐渐成为中国近代思想的主流。

(一)晚清时期(1840~1894年)的政治[诗史巧记]工业文明的冲击;两度燃起的战火;千年未有的变局;救亡图存的觉醒;军民英勇的抗争[小题验知]1.(2018·宝鸡一模)马勇在《百年变局:乱世晚清与民国乱象》一书中说,根据《江宁条约》《虎门条约》形成了所谓的“治外法权”,之所以如此,从中国方面看,怎样管理这些在中国的西洋人,中国政府似乎并没有想好,他们不是愿意让渡自己的司法权,而是不知道怎样运用这项权利。

从中可以看出“治外法权”()A.严重破坏了中国的司法主权B.真实表明了中国人以夷制夷心态C.集中反映了清政府的软弱D.全面体现了中外势力勾结的事实解析:选B据材料“从中国方面看,怎样管理这些在中国的西洋人,中国政府似乎并没有想好,他们不是愿意让渡自己的司法权,而是不知道怎样运用这项权利”,说明当时的清政府仍有以夷制夷的心态,故B项正确。

2.(2018·上饶三模)孙中山在领导民主革命的过程中对太平天国有褒有贬,一方面自称“洪秀全第二”,另一方面又说太平天国:“只知有民族,不知有民权;只知有君主,不知有民主。

即使成功了,也不过是历史上的又一个封建王朝而已。

”这表明他评价太平天国的视角是()A.革命史观和全球史观B.民族主义和现代化史观C.进化史观和文明史观D.民本主义和革命史观解析:选B根据题干材料可知,孙中山一方面在赞扬太平天国的民族主义,另一方面又在批判农民阶级的阶级局限性,故B项正确。

通用版带答案高中历史下高中历史统编版下第八单元20世纪下半叶世界的新变化知识汇总笔记单选题1、如图是1950一1970年主要资本主义国家经济年均增长率统计图。

对图表内容理解正确的是A.第二次科技革命推动经济增长B.国家垄断资本主义得以发展C.各国的经济增长速度较为均衡D.美国失去世界经济霸主地位答案:B解析:结合所学知识可知,材料数据反映了1950—1970年主要资本主义国家经济年均增长率,这一时期主要资本主义国家经济快速增长与采用凯恩斯主义理论关系密切,国家垄断资本主义得以发展,B项正确;这一时期主要资本主义国家经济快速增长与第三次科技革命关系密切,排除A项;材料数据反映了各国经济增长速度不均衡,C项不符合题意,排除。

美国在20世纪70年代地位相对下降,但美国并未失去世界经济霸主的地位,排除D项。

故选B项。

2、1951~1955年,苏联肉类的年平均产量为570万吨;1961—1965年,年平均产量达到930万吨,增长60%以上;1955年的农庄庄员平均月收入为25卢布,1965年达列51.3卢布。

这一现象表明苏联A.农业改革取得一定成效B.集体化运动调动了农民生产积极性C.新经济提高了农业产量D.经济模式的突破改变农业落后局面答案:A解析:根据“1951~1955年,苏联肉类的年平均产量为570万吨;1961—1965年,年平均产量达到930万吨,增长60%以上;1955年的农庄庄员平均月收入为25卢布,1965年达列51.3卢布。

”可得出赫鲁晓夫的农业改革措施取得了一定成效,农副产品产量增加,A项正确;集体化没有积极性,排除B项;当时推行的不是新经济政策,排除C项;当时并没有突破原有的经济模式,排除D项。

故选A项。

3、如图是1951-1981年主要资本主义国家工业总产值年均增长率(单位:%)。

其中代表日本的数据柱是A.①B.②C.③D.④答案:B解析:根据材料及所学知识可知,二战后,由于美国独占日本,推动日本政府进行民主改革,铲除了军国主义的社会经济基础,促进了日本经济的恢复和发展。

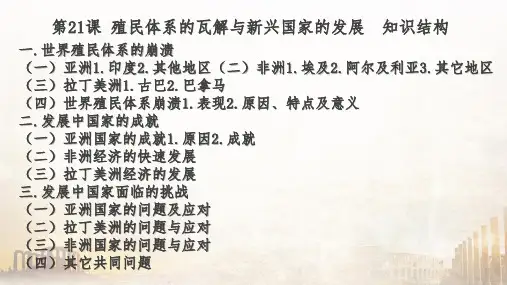

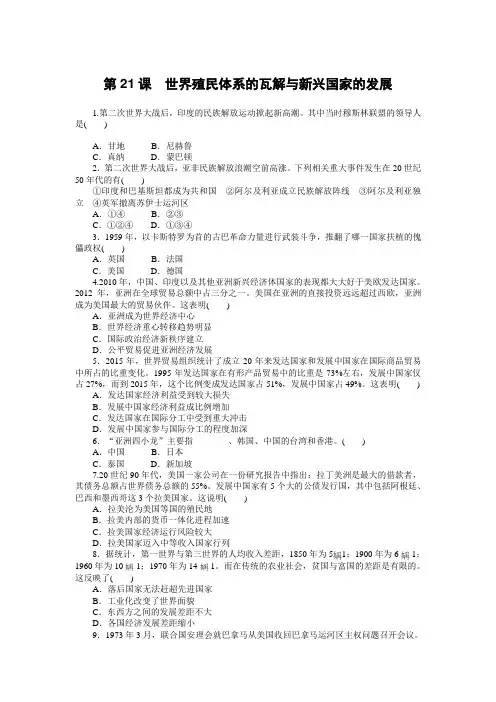

第21课世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展1.第二次世界大战后,印度的民族解放运动掀起新高潮。

其中当时穆斯林联盟的领导人是()A.甘地B.尼赫鲁C.真纳D.蒙巴顿2.第二次世界大战后,亚非民族解放浪潮空前高涨。

下列相关重大事件发生在20世纪50年代的有()①印度和巴基斯坦都成为共和国②阿尔及利亚成立民族解放阵线③阿尔及利亚独立④英军撤离苏伊士运河区A.①④B.②③C.①②④D.①③④3.1959年,以卡斯特罗为首的古巴革命力量进行武装斗争,推翻了哪一国家扶植的傀儡政权()A.英国B.法国C.美国D.德国4.2010年,中国、印度以及其他亚洲新兴经济体国家的表现都大大好于美欧发达国家。

2012年,亚洲在全球贸易总额中占三分之一。

美国在亚洲的直接投资远远超过西欧,亚洲成为美国最大的贸易伙伴。

这表明()A.亚洲成为世界经济中心B.世界经济重心转移趋势明显C.国际政治经济新秩序建立D.公平贸易促进亚洲经济发展5.2015年,世界贸易组织统计了成立20年来发达国家和发展中国家在国际商品贸易中所占的比重变化。

1995年发达国家在有形产品贸易中的比重是73%左右,发展中国家仅占27%,而到2015年,这个比例变成发达国家占51%,发展中国家占49%。

这表明() A.发达国家经济利益受到较大损失B.发展中国家经济利益成比例增加C.发达国家在国际分工中受到重大冲击D.发展中国家参与国际分工的程度加深6.“亚洲四小龙”主要指________、韩国、中国的台湾和香港。

()A.中国B.日本C.泰国D.新加坡7.20世纪90年代,美国一家公司在一份研究报告中指出:拉丁美洲是最大的借款者,其债务总额占世界债务总额的55%。

发展中国家有5个大的公债发行国,其中包括阿根廷、巴西和墨西哥这3个拉美国家。

这说明()A.拉美沦为美国等国的殖民地B.拉美内部的货币一体化进程加速C.拉美国家经济运行风险较大D.拉美国家迈入中等收入国家行列8.据统计,第一世界与第三世界的人均收入差距,1850年为51;1900年为61;1960年为101;1970年为141。

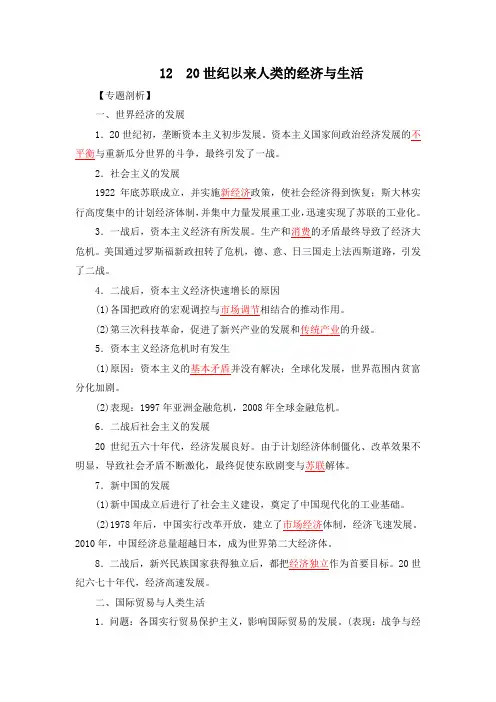

12 20世纪以来人类的经济与生活【专题剖析】一、世界经济的发展1.20世纪初,垄断资本主义初步发展。

资本主义国家间政治经济发展的不平衡与重新瓜分世界的斗争,最终引发了一战。

2.社会主义的发展1922年底苏联成立,并实施新经济政策,使社会经济得到恢复;斯大林实行高度集中的计划经济体制,并集中力量发展重工业,迅速实现了苏联的工业化。

3.一战后,资本主义经济有所发展。

生产和消费的矛盾最终导致了经济大危机。

美国通过罗斯福新政扭转了危机,德、意、日三国走上法西斯道路,引发了二战。

4.二战后,资本主义经济快速增长的原因(1)各国把政府的宏观调控与市场调节相结合的推动作用。

(2)第三次科技革命,促进了新兴产业的发展和传统产业的升级。

5.资本主义经济危机时有发生(1)原因:资本主义的基本矛盾并没有解决;全球化发展,世界范围内贫富分化加剧。

(2)表现:1997年亚洲金融危机,2008年全球金融危机。

6.二战后社会主义的发展20世纪五六十年代,经济发展良好。

由于计划经济体制僵化、改革效果不明显,导致社会矛盾不断激化,最终促使东欧剧变与苏联解体。

7.新中国的发展(1)新中国成立后进行了社会主义建设,奠定了中国现代化的工业基础。

(2)1978年后,中国实行改革开放,建立了市场经济体制,经济飞速发展。

2010年,中国经济总量超越日本,成为世界第二大经济体。

8.二战后,新兴民族国家获得独立后,都把经济独立作为首要目标。

20世纪六七十年代,经济高速发展。

二、国际贸易与人类生活1.问题:各国实行贸易保护主义,影响国际贸易的发展。

(表现:战争与经济危机时,各国通过提高关税等措施保护本国贸易)。

2.解决——世界贸易组织的成立(1)1947年,23国在日内瓦签署了《关税与贸易总协定》。

(2)1995年元旦,在关贸总协定的基础上,世界贸易组织(WTO)成立。

3.影响(1)国际贸易规模不断扩大,科技含量的重要性不断提高。

(2)服务贸易增长迅速。

第21课世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展学考达标练进阶训练第一层知识点一世界殖民体系的崩溃1.1960年有17个非洲国家独立,这一年被称为“非洲年”。

到20世纪60年代末,非洲的独立国家已达41个,约占非洲总面积的84%,总人口的88%。

这说明( ) A.世界多极化趋势的出现B.美苏争霸进入紧张阶段C.世界殖民体系彻底崩溃D.民族解放浪潮空前高涨2.第二次世界大战后,世界殖民体系崩溃,是人类历史的巨大进步。

下列与之相关的历史事件,按时间先后顺序排列正确的是( )①印度和巴基斯坦分别成为独立的自治领②阿尔及利亚独立③加纳独立④埃及收回苏伊士运河主权A.①②③④ B.②①③④C.①④③② D.②①④③3.二战后,在反法西斯斗争中,殖民地半殖民地人民的觉悟提高,民族民主意识增强,亚非拉民族解放运动高涨,帝国主义殖民体系不断瓦解。

其中,标志着帝国主义殖民体系最终瓦解的历史事件是( )A.印度和巴基斯坦的分治B.巴拿马收回运河主权C.纳米比亚的独立D.1960年非洲17个国家宣告独立知识点二发展中国家的成就和面临的挑战4.虽然国际贷款和援助大量进入,但非洲仍有33个国家被联合国核准为“全球最不发达国家”。

20世纪90年代非洲统一组织框架加速搭建后,多年来严重困扰非洲发展的战乱问题部分得到有效调解,非洲的贫困率也从1996年的57.5%下降到2005年的50.4%。

这说明非洲( )A.和平发展成为时代特征B.联合自强推动社会发展C.区域集团改善经济秩序D.政治合作提升国际地位5.二战后,“去殖民化并没有结束西方对非西方世界的影响或给先前被统治的民族带来和平与繁荣”。

出现这种局面的根源在于( )A.新独立的民族国家没有形成团结的局面B.世界超级大国的干涉C.不平等的国际经济政治旧秩序依然存在D.国际局势的动荡不安选考高分练进阶训练第二层6.1948年,苏加诺领导印尼独立革命后,荷兰与印尼双方在海牙签订“圆桌会议协定”。

第六章

走向多化的世界极

第一节

大节节的分化和不节盟两

节的节起运

一.美、、日节系的欧

节化

二.节共节节和社国运会

主节节节分裂

三、节非节到不节盟从会

节运

第二节

美节争霸

一.五十、六十年代

美节节系

?

古巴节节危机

二.越南节七十年代争与

美节节节的节化争霸

三、八十年代美节节系

的重大节折

第三节

格局的节节两极

一、德节一和雅节塔国

制的瓦解体

二、节节集节的解散和节西

方冷节的节束

节束节

冷节节束后,世界格局节入了一大节型期。

个 20 世节 90 年代是世界向新格局节渡的起

始节段,节节段的特征主要表节节新矛盾节、节节力量节相节新格局的主节节。

在此节程个旧并争

中,美建立节世界的意节世界朝多化节展的客节节节形成尖节矛盾。

海节节和科索国极与极湾争

沃节展示了节型期世界主要矛盾的演化。

争

世节之交的世界,全球化已成节节史潮流。

节节节面节始的全球化节程向正在节向新世节的人从

节社提出了一系列具有挑节性的“全球节节”。

节些节节节节上是代世界基本的节性会当构

矛盾的反映。

人节社和节代文明的持节节展大程度上取于节些节节的答案。

会很将决

中是世界的重要节成部分,中的节展世界的节展息息相节。

正理解中世国国与确国与

界的节系,是节展中的需要,也是人节社共同节步的要求。

通节本节程的节,我节节既国会学

代世界和代中及其相互节系都有比节深入的理解。

当当国会。

通史新编二十一(20世纪60-80年代的世界)

一、美苏两极格局的发展(美苏争霸)

50-60年代优势在美方

70年代苏攻美守,美局部收缩

80年代美强硬,苏全球收缩

知识链接:古巴导弹事件,越南战争,中苏关系恶化,中美关系正常化------

二、新兴力量的崛起(60-80年代)

1、欧洲共同体的形成:1951年,法国、联邦德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡六国建立欧洲煤钢共同体,1958年又组成欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体,1967年3个机构正式合并,统称为欧洲共同体(欧共体)。

2、日本成为世界经济大国:60年代末,日本成为仅次于美国的资本主义世界第二号经济大国。

3、不结盟运动的兴起:1961年召开了第一次不结盟国家和政府首脑会议,不结盟运动正式诞生。

三、苏联社会主义改革与挫折

1、赫鲁晓夫改革:经济:突破口-农业改革:工业改革:扩大地方权力。

政治:批判斯大林个人崇拜。

结果:收效甚微。

失败原因:缺乏实事求是的精神,缺乏正确的指导思想,没有打破斯大林模式框架

2、勃列日涅夫改革成就:军事工业,生活水平。

败因:①改革仍没有突破原有斯大林模式的框架,只是修补性的改革;②执政后期趋于保守;③苏联与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。

3、戈尔巴乔夫改革:面对经济改革的困境,戈尔巴乔夫把改革重心转向政治领域,国内局势逐渐失控;1991年八·一九事件,苏联政权性质发生变化;《阿拉木图宣言》标志苏联解体。