蛋白质和氨基酸测定1(2学时+)资料

- 格式:ppt

- 大小:2.29 MB

- 文档页数:42

第十五章氨基酸、蛋白质和核酸第一节氨基酸第二节蛋白质【教学目标】知识与技能:掌握氨基酸的结构特点及性质,了解肽键及多肽;了解蛋白质的组成;初步掌握蛋白质的重要性质和检验方法;了解蛋白质的用途。

过程与方法:通过实验培养学生观察能力,使学生能正确进行实验分析,并加深对概念的理解,进而抽象形成规律性认识。

辅以习题训练培养学生的创新思维能力。

情感态度与价值观:通过实验,使学生的科学态度、思想情趣得到陶冶;通过中国合成胰岛素这一伟大成就,激发学生爱国主义思想感情,民族自豪感。

由1931年我国学者吴宪提出蛋白质变性学说,激发学生积极进取,追求真理的热情和献身护理事业的责任感。

激发兴趣和科学情感;培养探索的科学精神。

【教学重点、难点】重点:氨基酸和蛋白质的化学性质;观察和抽象思维能力的培养。

难点:肽键的形成和科学抽象的方法。

【课时安排】2学时【主要教学方法】讲授、演示实验、讨论【教学用具】试管、试管夹、酒精灯、胶头滴管。

(NH)SO饱和溶液、鸡蛋白溶液、蒸馏水、乙酸铅溶液、CuSO溶液、浓硝酸。

4244【教学过程设计】第1学时CH-COOH+NaOH NH2形成内盐4CH-COONa+HOk 22NH2R —CH —CO OH R —CH —COO -NH + 3两性离子(内盐)氨基酸在不同PH 的溶液中的变化及存在形式R-CH-COOHNH2NH 2【讲解】若将某种氨基酸溶液的PH 调至一特定值,使酸式电离的程度恰好等于碱式电离程度,氨基酸则全部以两性离子存在,净电荷为零,氨基酸分子呈电中性,在电场作用下,既不向正极移动,也不向负极移动。

此时溶液的PH 称为该氨基酸的等电点。

有“PI ”表示。

【问题】请同学们思考,如果溶液的PH 小于PI ,氨基酸以什么样的形式存在?是阳离子?两性离子?还是阴离子? 【追问】溶液PH 等于PI 呢?溶液PH 大于PI 呢?【指导学生归纳】请看表15-1,请归纳酸性、中性、碱性氨基酸的等电点数值范围。

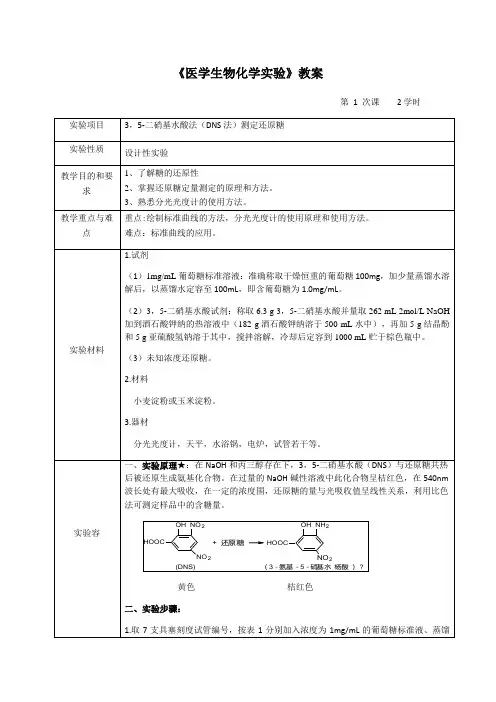

《医学生物化学实验》教案第1 次课2学时《医学生物化学实验》教案第2次课2学时《医学生物化学实验》教案第3次课2学时12、0.1mol/L盐酸溶液300mL13、0.1mol/L氢氧化钠溶液300mL14、0.05mol/L碳酸钠溶液300mL15、甲基红溶液20mL(三)器具水浴锅、温度计、200mL锥形瓶、100mL容量瓶、吸管、试管及试管架实验容1.实验原理★:蛋白质是两性电解质。

在蛋白质溶液中存在下列平衡:最常用的方法是测其溶解度最低时的溶液pH值。

蛋白质的沉淀反应可分为两类。

(1)可逆的沉淀反应此时蛋白质分子的结构尚未发生显著变化,除去引起沉淀的因素后,蛋白质的沉淀仍能溶解于原来溶剂中,并保持其天然性质而不变性。

如大多数蛋白质的盐析作用或在低温下用乙醇(或丙酮)短时间作用于蛋白质。

提纯蛋白质时,常利用此类反应。

(2)不可逆沉淀反应此时蛋白质分子部结构发生重大改变,蛋白质常变性而沉淀,不再溶于原来溶剂中。

加热引起的蛋白质沉淀与凝固。

蛋白质与重金属离子或某些有机酸的反应都属于此类。

蛋白质变性后,有时由于维持溶液稳定的条件仍然存在(如电荷),并不析出。

因此变性蛋白质并不一定都表现为沉淀,而沉淀的蛋白质也未必都已变性。

二、实验步骤:《医学生物化学实验》教案第4 次课2学时《医学生物化学实验》教案第5次课2学时《医学生物化学实验》教案第6次课2学时《医学生物化学实验》教案第7次课2学时《医学生物化学实验》教案第8 次课2学时《医学生物化学实验》教案第9次课2学时《医学生物化学实验》教案第10次课2学时《医学生物化学实验》教案第11次课2学时《医学生物化学实验》教案第12次课2学时《医学生物化学实验》教案第13次课2学时《医学生物化学实验》教案第14 次课2学时《医学生物化学实验》教案第15 次课2学时《医学生物化学实验》教案第16 次课2学时。

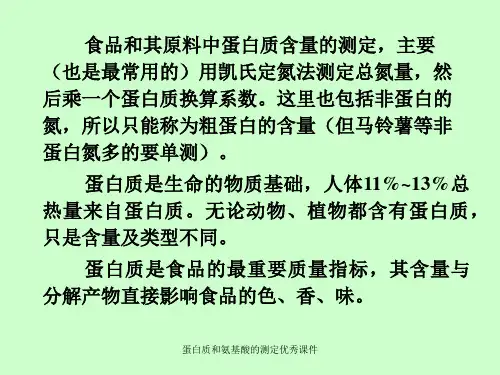

《食品营养学》课程(含实验内容)教学大纲四、各章节内容及学时分配第一章绪论(1学时)(1)食品营养学的研究内容(2)食品营养与食品加工(3)国内外的营养状况(4)营养与膳食问题(5)我国食品营养工作的发展第二章食物的消化与吸收(1学时)(1)碳水化合物的消化与吸收(2)脂类的消化与吸收(3)蛋白质的消化与吸收(4)维生素的消化与吸收(5)矿物质的消化与吸收(6)水的吸收(7)消化系统概况(8)营养素的体内运输(9)消化产物的排泄第三章能量(2学时)(1)能量与能量单位(2)能值及其测定(3)影响人体能量需要的因素(4)能量在食品加工中的变化(5)能量的供给与食物来源(6)基础代谢(7)人体能量消耗的测定方法(8)能量代谢失衡第四章碳水化合物(2学时)(1)碳水化合物的功能(2)食品中重要的碳水化合物(3)食品加工对碳水化合物的影响(4)碳水化合物的食物来源(5)碳水化合物在体内的动态变化(6)功能性低聚糖第五章脂类(2学时)(1)脂类的功能(2)脂类的组成及其特征(3)脂肪在精练加工过程中的变化(4)脂类在食品加工、保藏中的营养问题(5)脂肪的营养评价(6)脂类的供给量和食物来源(7)脂肪在体内的动态变化(8)具有特殊功效的脂类(9)必需脂肪酸、磷脂(11)胆固醇的健康作用及其过量危害第六章蛋白质和氨基酸(2学时)(1)蛋白质的组成和分类(2)蛋白质的功能(3)氨基酸与必须氨基酸(4)食物蛋白质的营养评价(5)蛋白质的互补作用(6)蛋白质和氨基酸在食品加工时的变化(7)蛋白质的摄取与食物来源(8)蛋白质在体内的动态变化(9)氮平衡(10)具有特殊功效的肽与氨基酸第七章维生素(2学时)(1)维生素概述(2)水溶性维生素(3)脂溶性维生素(4)维生素在加工时损失的一般情况(5)维生素与健康第八章矿物质(2学时)(1)矿物质概述(2)矿物质功能(3)食品的成酸与成碱作用(4)食品中的矿物质(5)食品加工对矿物质含量的影响(6)重要的矿物质元素(7)矿物质与健康第九章水和膳食纤维(2学时)(1)水的功能(2)水的需要量及其来源(3)膳食纤维的主要成分(4)膳食纤维的作用(5)膳食纤维在食品加工中的变化(6)膳食纤维的摄取与食物来源第十章营养与膳食平衡(2学时)教学目的与要求通过本章讲述,要求学生从膳食营养素参考摄入量、膳食结构与膳食类型、膳食营养素供给量的评价原则等基础信息出发,在理解平衡膳食中各类营养素的合理构成、平衡膳食的调配方法等内容的基础上,重点掌握膳食指南与膳食平衡宝塔、平衡膳食的调配方法、膳食调查和监测分析等具体问题。

《生物化学实验》教学方案湖南文理学院生命科学学院学院生化与分子生物学教研组实验一蛋白质的性质实验( 1 )—蛋白质和氨基酸的呈色反应授课题目:蛋白质的性质实验( 1 )——蛋白质和氨基酸的呈色反应( 3 学时)授课对象:生科、农学、动科专业授课教师:教学目标及基本要求:1 、了解蛋白质的基本结构单位及主要连接方式。

2 、了解某些蛋白质和氨基酸的呈色反应原理。

3 、学习几种常见的鉴定蛋白质和氨基酸的方法。

教学内容提要及时间分配:1 、实验原理讲解: 12 分钟双缩脲反应的原理茚三酮反应的原理黄色反应的原理坂口反应的原理考马斯亮蓝反应的原理2 、实验试剂与器材 2 分钟3 、实验步骤讲解: 10 分钟4 、总结。

2 分钟教学重点及难点:1 、双缩脲反应的原理。

2 、蛋白质、氨基酸与水合茚三酮的显色反应。

教学方法:采用启发式教学,结合理论,对实验步骤进行分析并给于适当示范。

教学手段(挂图、幻灯、多媒体…等):采用板书等手段进行教学。

使用的教材及参考资料:1 、生物化学实验指导,自编讲义。

2 、基础生物化学实验,高等教育出版社,王秀奇主编,第二版, 2003 年。

思考题:1 、如果蛋白质水解后双缩脲反应呈阴性时,可以对水解反应程度作出什么样的推论?2 、茚三酮反应的阳性结果为何颜色?能否用茚三酮反应可靠鉴定蛋白质的存在?3 、考马斯亮蓝 G-250 法测定蛋白质含量的原理是什么?4 、如何正确使用分光光度计?5 、测定蛋白质含量还有哪些方法,测定原理有哪些不同?本单元教学总结(教学的主要经验、效果、存在的问题、改进措施等)1 、结合理论内容讲述实验内容,效果较好。

2 、强调实验基本操作规范,让学生养成良好的实验习惯,具有扎实的实验技能。

实验二蛋白质的性质实验( 2 )—蛋白质等电点的测定和沉淀反应授课题目:蛋白质的性质实验( 2 )——蛋白质等电点的测定和沉淀反应( 3 学时)授课对象:生科、农学、动科专业授课教师:教学目标及基本要求:1 、了解蛋白质的两性解离性质。

生物化学课程设计模板范文一、课程信息课程名称:生物化学课程性质:专业必修课学时安排:32学时学分:2学分预修课程:无二、课程目标本课程旨在培养学生对生物化学基本理论和实验技术的掌握,提高学生的科学素养和实践能力,为学生今后从事生物医学研究和临床工作打下坚实的基础。

三、教学内容1. 生物大分子化学(1)蛋白质:氨基酸、蛋白质的结构、功能、聚合物化学(2)核酸:核苷酸的结构、DNA、RNA、核酸聚合酶的作用原理(3)多糖:单糖、多糖的结构、功能与代谢2. 代谢物的生物化学(1)酶的原理和调控(2)代谢途径:糖代谢、脂肪酸代谢、氨基酸代谢(3)能量代谢:三磷酸腺苷、磷酸肌酸、ATP3.生物膜和细胞信号传导(1)生物膜的组成和结构(2)离子通道、受体蛋白、信号传导途径(3)激素的作用与调控4. 实验训练(1)蛋白质的纯化与鉴定(2)生物大分子的电泳分离(3)酶的动力学实验(4)细胞信号传导实验四、教学方法1. 理论讲授采用讲述、示范、互动等多种形式,引导学生掌握生物化学的基本理论和知识。

2. 实验操作通过实验操作,培养学生动手能力和实验技能,提高实践能力。

同时,引导学生理解生物化学理论知识,掌握实验方法和技术。

3. 讨论与案例分析与学生进行讨论,引导学生分析生物化学实验数据,激发学生的独立思考和创新能力。

五、学习评价1.作业与报告布置学习任务,对学生的学习情况进行定期考核,引导学生总结实验数据,形成实验报告。

2.小组讨论将学生分成小组,针对生物化学实践问题进行讨论,提高学生的实践能力。

3.考试课程结束后,进行期末考试,测试学生对生物化学理论知识和实验技能的掌握情况。

六、教材推荐主要教材:《生物化学》(第7版),作者:张红亮《生物化学实验指导》,作者:王敬业辅助教材:《生物化学实验教程》,作者:汤兰芳《生物化学原理与技术》,作者:王明华七、教学团队本课程由生物化学学科专业教师组成教学团队,保证课程的教学质量和实践能力的培养。

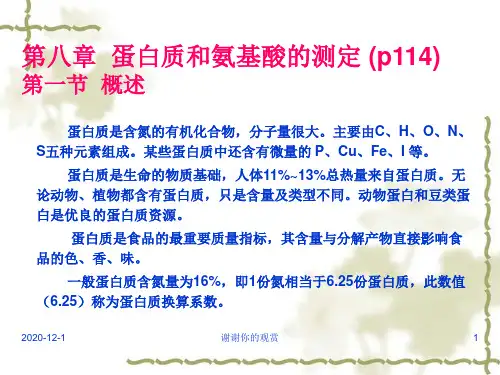

一、蛋白质化学 5 学时(1)结构特点:氨基酸(amino acid)是蛋白质分子的基本组成单位。

构成天然蛋白质分子的氨基酸约有20 种,除脯氨酸为α-亚氨基酸、甘氨酸不含手性碳原子外,其余氨基酸均为L- α-氨基酸。

(2)分类:根据氨基酸的R 基团的极性大小可将氨基酸分类。

(3) 性质肽键(peptide bond)是指由一分子氨基酸的α-羧基与另一分子氨基酸的α-氨基经脱水而形成的共价键(-CO-NH-)。

氨基酸分子在参与形成肽键之后,由于脱水而结构不完整,称为氨基酸残基。

每条多肽链都有两端:即自由氨基端(N 端)与自由羧基端(C 端),肽链的方向是N 端→C端。

蛋白质的分子结构可人为分为一级、二级、三级和四级结构等层次。

一级结构为线状结构,二、三、四级结构为空间结构。

( 1) .一级结构:指多肽链中氨基酸的排列顺序,其维系键是肽键。

(2) .二级结构:指多肽链主链骨架盘绕折叠而形成的构象,借氢键维系。

主要有以下几种类型:α-螺旋:其结构特征为:①主链骨架围绕中心轴盘绕形成右手螺旋;②螺旋每上升一圈是3.6 个氨基酸残基,螺距为0.54nm;③相邻螺旋圈之间形成许多氢键;④侧链基团位于螺旋的外侧。

影响α-螺旋形成的因素主要是:①存在侧链基团较大的氨基酸残基;② 连续存在带相同电荷的氨基酸残基;③存在脯氨酸残基。

β-折叠:其结构特征为:①若干条肽链或肽段平行或反平行排列成片;②所有肽键的 C=O 和N—H 形成链间氢键;③侧链基团分别交替位于片层的上、下方。

β-转角:多肽链180°回折部分,通常由四个氨基酸残基构成,借 1、4 残基之间形成氢键维系。

无规卷曲:主链骨架无规律盘绕的部分。

超二级结构(3).三级结构:指多肽链所有原子的空间排布。

其维系键主要是非共价键(次级键):氢键、疏水键、范德华力、离子键等,也可涉及二硫键。

结构域。

(4).四级结构:指亚基之间的立体排布、接触部位的布局等,其维系键为非共价键。

《食品分析》教学大纲一、课程基本信息中文名称:食品分析英文名称:Food Analysis课程类别:专业核心课程总学时:48总学分:3适用专业:食品科学与工程、食品质量与安全先修课程:无机化学、有机化学、分析化学、生物化学、食品化学二、本课程的性质、目标和任务食品分析是食品科学与工程专业的专业核心课程,通过本课程的学习,使学生明确学习本课程的重要性,能够掌握食品分析检验的基础理论、仪器分析的原理。

能够结合相关的物理、化学、生物化学等基础知识,根据食品分析的特殊性,正确掌握实验操作技能和方法。

要求学生掌握各种分析方法的原理及适用范围,根据实际需要会选择适当的分析方法。

通过实验课程提高学生分析和解决实际问题的能力。

三、课程教学基本要求根据本课程的性质,教学环节由课堂讲授和讨论为主。

课堂讲授内容由教师讲授和部分学生讲授组成。

第一次上课时,教师要给学生说明本课程教学内容、时间安排、授课要求及注意事项等内容,学生根据兴趣查找资料,自由选择主讲内容,教师根据学生讲解情况进行点评、补充并总结。

学生没有选择的内容由教师讲授。

在课堂讲授中充分利用多媒体影像技术辅助教学,有助于提高教学效率。

课堂讨论教学时间可灵活掌握。

教师提前布置讨论内容,学生结合各种测定方法的特点、性质进行准备,实习期间在企业化验室的学生可以结合实习情况进行讨论,也可根据课堂教学情况临时拟定讨论题目。

根据教学要求和内容布置课下作业,作业包括后面课堂内容需要准备的作业和课后作业。

四、课程教学内容及要求第一章食品分析基本知识(4学时)【教学目标与要求】1、教学目标:熟练掌握并正确应用食品分析的基本知识。

2、教学要求:学习本章内容,要求学生了解食品检验的一些基本知识,包括:检验内容、检验方法、常用的技术规范术语;了解试剂的种类及使用;掌握标准溶液的配制、保存及使用;了解食品检验记录单、报告单的内容,填写方式。

【教学重点与难点】1、教学重点:标准溶液的配制方法。