宋元考古庆陵赵德钧墓

- 格式:ppt

- 大小:13.14 MB

- 文档页数:26

魏晋南北朝时期墓葬考古魏晋十六国墓葬魏晋十六国时期,一般指曹魏黄初元年篡汉起至北魏攻灭北凉统一北方止(220~439)。

这期间,淮河、秦岭以北的中国北部地区,各政权各民族间相互攻伐,战乱不息,社会经济调敝,反映在埋葬方面,一般表现为简埋薄葬,与秦汉墓比较,已大为逊色。

曹魏西晋的统治者,迫于经济困难,无力营建宏大陵寝,又为防止死后陵墓被盗掘,往往“依山为陵,不封不树”,不建寝殿,不设园邑,不设神道,地面上不留任何痕迹,考古探觅较难。

十六国时期,入居中原的少数民族统治者,为防止坟墓被盗掘,大多沿用本族流行的“潜埋”而不起坟的葬法,所以他们的坟墓也不易被发现。

但是,帝陵以外的一般魏晋十六国墓葬,并不受此限制。

1915 年,英国斯坦因盗掘新疆阿斯塔那古墓群,从已发表的资料看,至少有六座墓属于十六国时期的墓葬。

本世纪上半叶,日本人鸟居龙藏、驹井和爱等人先后多次在辽阳一带发掘汉魏晋壁画墓。

1944 年,西北科学考察团在敦煌佛爷庙墓地发掘十多座魏晋墓。

还有,自本世纪初以来,魏晋墓志不断在洛阳出土,其中有晋贾充妻郭槐墓志、武帝贵人左棻墓志、晋中书侍郎荀岳夫妇墓志。

这些墓志为研究这一地区的魏晋墓,特别是西晋帝陵的位置,提供了重要线索。

中华人民共和国成立后,各地的魏晋十六国墓葬不断被发现,就北部地区来说,河南的洛阳、偃师、郑州、延津、焦作、安阳、南阳,陕西的西安,河北的石家庄,北京市,山东的苍山、诸城,辽宁的辽阳、北票、锦州、义县、旅顺、朝阳、本溪,甘肃的敦煌、酒泉、嘉峪关、张掖、永昌、武威、崇信,青海的大通,新疆的吐鲁番,都发现了这个时期的墓葬。

在这个时期的大中型墓中,往往有纪年墓砖或其他带有纪年的器物随葬,还有记录墓主姓名身份的碑形墓志、印章和壁画题记,这些都为墓葬断代、器物编年以及墓主身份的研究提供了可靠依据,这是先秦两汉时期所无法比拟的。

由于北部地区的地理环境、民族传统等方面的原因,各地墓葬所反映的文化面貌不尽一致。

为保护文物而牺牲的故事在人类历史的长河中,无数英勇的人物用自己的行动谱写了为保护文物而牺牲的壮丽篇章。

他们以生命为代价,守护着那些代表着人类文明和智慧的宝贵遗产,为后人留下了深远的影响。

故事从二十世纪三十年代的中国开始。

那时,一位名叫于庆元的考古学家在山西的一次探险中,无意间发现了一处古老的墓葬。

这个墓葬虽然已经被盗掘者洗劫过,但仍保存着大量珍贵的文物。

于庆元决定倾尽全力保护这些文物,让更多的人了解和珍视中国的历史。

然而,当时的中国正处于动荡时期,战争的硝烟弥漫着整个国家。

日本侵略者对于中国丰富的文化遗产垂涎三尺,他们企图掠夺所有的珍贵文物,以服务于其侵略目的。

于庆元深知,他守护的不仅仅是这些文物,更是中国的文化和尊严。

在一次日本军队的突袭中,于庆元被捕。

日军对他严刑拷打,试图逼迫他交出文物的藏匿地点。

然而,于庆元始终没有屈服。

他以坚定的信念和无比的毅力,保守住了文物的秘密,直至牺牲自己的生命。

于庆元的事迹并非个例。

在人类历史的长河中,许多英勇的保护文物的故事不断上演。

他们或是为了保护本国的文化遗产不受侵犯,或是为了捍卫自己的信仰和文化不被掠夺。

他们用生命作为代价,守护着那些代表着人类文明和智慧的宝贵遗产,让后人得以从中汲取智慧和力量。

这些英勇的人物虽然离我们远去,但他们的精神永存。

他们的故事成为后世的宝贵财富,激励着更多的人投身于文物保护的事业中。

我们应当铭记这些为保护文物而牺牲的人物,是他们用生命守护了我们的历史和文化根基。

今天,我们生活在一个和平、繁荣的时代,但我们仍然面临着保护文物的挑战。

随着城市化的进程加速和自然灾害的频发,许多文物正面临着被破坏的危险。

此外,全球化的趋势也使得文物的保护工作变得更加紧迫。

如何在全球化的大背景下维护和传承本国的文化遗产,成为各国亟待解决的问题。

然而,我们相信,只要我们发扬前人为保护文物而牺牲的精神,坚定信念、勇于担当,我们一定能够守护好我们的文化遗产。

每一个从事文物保护工作的人都是这个时代的英雄,他们用自己的努力和智慧,让我们的历史得以延续,让我们的文化得以传承。

二、南方宋墓1、成都及其周边地区以成都市为中心、龙泉山和邛崃山之间的岷江中游和沱江上游地区。

本地区在宋代属于成都府路中部地区,从现今的行政区划来看,主要为成都市和德阳市辖区。

成都地区宋墓的分期——北宋前期,北宋中后期、南宋北宋前期:与北宋唐末五代砖室墓接近北宋后期砖室:蒲江五星镇(1072年),成都龙泉驿青龙村M2(1062年)北宋后期砖室火葬:成都龙泉驿青龙村M3(1106年)北宋后期石室:成都新津邓双乡(1081年)南宋砖室:官渠埝M5(1158年),成都二仙桥M1(1152年)南宋砖室火葬:成都金鱼村M9(1182年、1211年)、成都高新区石墙村M5(1192年、1211年)南宋石室火葬墓:龙泉驿洪河大道M2、双流华阳镇M16。

随葬品——釉瓷、陶俑、真文券。

真文券与道教有着密切的关系,“华盖宫”文券和“天帝敕告”文券属于道教上清派,“安(镇)墓真文”券、“消灾真文”券券属于道教灵宝派。

北宋中期以后道教因素在墓葬中的流行可能与北宋时期道教的发展有很大关系,而北宋诸帝中又以真宗和徽宗尤甚。

宋徽宗时期,天下崇道之风到达了一个顶峰。

李焘撰:《续资治通鉴长编》卷七十二《真宗·大中祥符二年》:“(宋真宗大中祥符二年十月甲午)诏诸路、州、府、军、监、关、县择官地建道观,并以‘天庆’为额,民有愿舍地备材创盖者亦听。

先是,道教之行,时罕习尚,惟江西、剑南人素崇重。

及是,天下始遍有道像矣”。

洪迈撰、何卓点校:《夷坚志·夷坚三志己》卷第九《泗州普照像》:林灵素既主张道教而废释氏。

政和中,诏每州置神霄宫,就以道观为之,或改所在名刹,揭立扁榜”。

王称撰:《东都事略》第十一卷《徽宗皇帝二》:“(政和七年)皇帝崇尚道教,号教主道君皇帝。

二月辛未,改天下天宁观为神霄玉清万寿宫,无观者以寺充”。

二仙桥M1特点及随葬品“凡叉手之法,以左手紧把右手拇指,其左手小指则向右手腕,右手四指皆直,以左手大指向上。

辽代陵墓一、解放前辽陵的发现与调查1913年,林西县知事王士仁发现林东白塔子的庆陵碑石,知为辽代圣宗皇陵,遂于1914年盗掘。

在巴林旗传教的法国神父闵宣化(Jos.Mullie,或音译为牟里)在调查辽上京、中京、庆州、怀州等城址时,于1920年调查了庆陵,并探寻怀陵,1922年在《通报》上发表了《东蒙古辽代旧城探考记》,论证了庆陵和怀陵的地理位置,引起学术界的广泛注意。

他对庆陵所在,论证是正确的;但他所定的怀陵是错的。

另一个法国传教士凯文(R.P.L.Kervyn)于1922年挖掘庆陵的中陵,发现哀册。

他在北京出版的《天主教会公报》第118期上发表的《蒙古巴林旗的大辽帝国故都》中予以刊布。

陪力欧(P.Pelliot)在《通报》上对此作了介绍。

契丹文字的哀册发现引起国际上东方学者们的“震惊”。

1930年夏,当时热河省主席汤玉麟之子汤佐荣令一团士兵对庆陵的东陵和西陵进行大规模盗掘。

东陵内发现了圣宗、仁德皇后、钦哀皇后的汉文哀册和契丹文哀册。

汤佐荣用牛车把这些珍贵的哀册和其他随葬品偷运到承德。

中陵因地下水深没有挖掘成功。

同年10月,日人鸟居龙藏到庆陵调查。

由于汤佐荣盗掘后并未回填墓口,鸟居龙藏得以进入墓内,虽然随葬品已被劫空,但东陵内的精美壁画仍在,人物图象上有契丹文榜题,鸟居拍摄了这些壁画,并在1931年的《国华》杂志上发表了部分照片,还介绍了庆陵出土的汉文和契丹文哀册碑石。

从而引起日本学术界的“异常关心”和其他各国学者的重视。

冯家升在《燕京学报》第19期上发表的《日本人在东北的考古》中评论道:“辽之国书传于今世的已经很少,而他却从陵壁上发现了几个辽人的真笔字。

这比汤佐荣运走的契丹文石刻还要宝贵,可惜他是不懂得!契丹人画像向来没法子知道,只有明代人的《三才图考》里有黑契丹牧羊的一个像,而鸟居氏却从陵壁上发现了许多,这更是可贵!”1931年日本东亚考古学会派遣的内蒙古调查团也到达庆陵,因很快就爆发了九一八事变,仅对庆陵的东陵作了简单测量和勘查。

广东宋朝史迹与趣闻编著赵国清广东的宋朝史迹,主要集中在潮汕南澳岛、陆丰、深圳、江门新会、肇庆、阳江和湛江等几个地方。

潮汕南澳岛和江门新会的宋迹较多,潮汕南澳岛有云盖寺传奇、虾蟹救驾鱼邀功、神泉宋井、太子楼藏金迷、官屿和乌屿、陆丞相墓、辞郎洲、九节茶等;新会有永福陵、杨太后陵、慈元殿、殉国奇石、碗山皇家瓷窑遗址、蟠龙桔等,更有崖门海战遗迹有待开发。

深圳有祥庆陵,王母妆台等。

“海陵有座太傅庙,三丫有个国带井。

”这两句带有诗意的俗语,则道出了阳江的宋朝古迹及其所在地;而位于海陵十里银滩的新宋城,更是旅游观光的好景点。

(一) 宋少帝祥庆陵祥庆陵全称大宋祥庆少帝陵,又称宋祥兴帝陵、宋少帝陵,是宋朝第十八位也是宋朝最后一位皇帝赵昺的陵墓。

祥庆陵坐落在深圳市赤湾天后官西面约五百米、南山区政府西南5.02公里的赤湾港北侧的南山之麓,系岭南现存的唯一一座帝皇陵寝,为深圳市第一批重点文物保护单位。

宋少帝赵昺,度宗三子,母俞修容,生于1271年度宗咸淳七年辛未羊年(《宋史》:生于1272年咸淳八年正月辛未),十年四月乙卯授左卫上将军,封永国公。

恭宗封信王、广王,端宗封卫王。

1278年戊寅虎年四月戊辰既望(十五日),端宗崩。

群臣多欲散去,枢密使陆秀夫曰:“度宗皇帝一子尚在,将焉置之?古人有以一成一旅中兴者。

今百官有司皆具,士卒数万,天若未欲绝宋,此岂不可为国耶?”越三日,乃与众人于四月庚午(十七日),率百官奉帝昺即位于吴川硇州。

方登坛礼毕,御辇所向,有黄龙现于海中,乃升硇州为翔龙县。

五月癸未朔(初一),改元祥兴(四月前属景炎三年,五月后属祥兴元年)。

帝昺年方八岁,杨太后仍垂帘听政。

封陆秀夫为左丞相、端明殿大学士、枢密使,文天祥为右丞相、信国公,张世杰为太傅、枢密副使、越国公,苏刘义为开府仪同三司、殿前都指挥使。

适都统凌震与转运判官王道夫复取广州,因高雷失守,六军所泊居雷、化犬牙处,硇州势难立足,世杰遂择广州之崖山,以为天险可恃,六月初七日启航,奉帝移驻崖山,二十三日至。

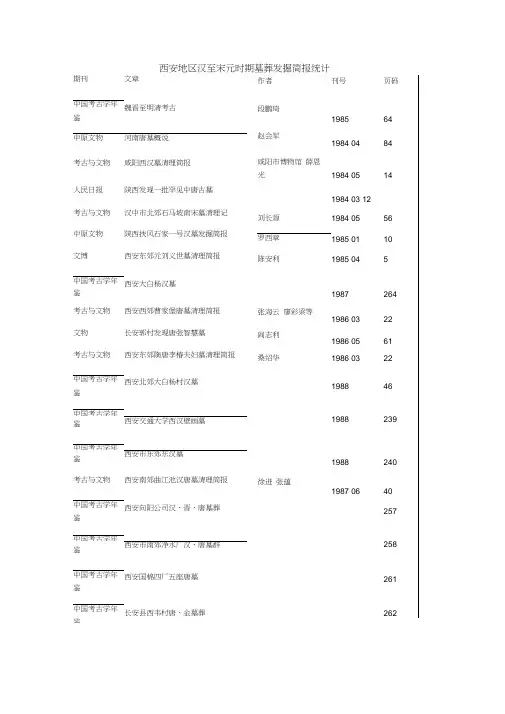

西安地区汉至宋元时期墓葬发掘简报统计期刊文章中国考古学年鉴魏晋至明清考古中原文物河南唐墓概说考古与文物咸阳西汉墓清理简报人民日报陕西发现一批罕见中唐古墓考古与文物汉中市北郊石马坡南宋墓清理记中原文物陕西扶风石家一号汉墓发掘简报文博西安东郊元刘义世墓清理简报中国考古学年鉴西安大白杨汉墓考古与文物西安西郊曹家堡唐墓清理简报文物长安郭村发现唐张智慧墓考古与文物西安东郊隋唐李椿夫妇墓清理简报中国考古学年鉴西安北郊大白杨村汉墓中国考古学年鉴西安交通大学西汉壁画墓中国考古学年鉴西安市东郊东汉墓考古与文物西安南郊曲江池汉唐墓清理简报中国考古学年鉴西安向阳公司汉、晋、唐墓葬中国考古学年鉴西安市南郊净水厂汉、唐墓群中国考古学年鉴西安国棉四厂五座唐墓中国考古学年鉴长安县西韦村唐、金墓葬作者刊号页码段鹏琦198564赵会军1984 0484咸阳市博物馆薛恩光1984 05141984 03 12刘长源1984 0556罗西章1985 0110陈安利1985 0451987264张海云廖彩梁等1986 0322阎志利1986 0561桑绍华1986 032219884619882391988240徐进张蕴1987 0640257258261262文博西北大学医院汉墓清理简报戴彤心贾麦明1988 0622考古与文物西安东郊隋舍利墓清理简报郑洪春1988 0161考古与文物西安西郊唐西昌令夫人史氏墓陈安利马骥1988 0337文博西安曲江元李新昭墓马志祥张孝绒1988 023中国考古学年西安东郊国棉五厂汉墓1991310鉴略论西安地区发现的唐代双室砖墓考古齐东方1990 09858中国文物报临潼发现秦人砖室墓葬林泊199005101版考古与文物西安净水厂汉墓清理简报1990 0647中国文物报西安东郊汉墓出土一批重要文物呼林贵199009131版考古与文物西安东郊田王晋墓清理简报1990 0550考古与文物长安县北朝墓葬清理简报1990 0557文物西安西郊唐墓陈安利马咏忠1990 0743中国文物报西安白鹿原发现一批唐代墓葬呼林贵199007191版考古与文物西安北郊枣园汉墓发掘简报1991 0412西安灞桥区政府基建工地汉墓清理考古与文物简报1991 0441考古与文物西安东郊华厂汉墓发掘简报李恭1991 0446考古学报西安北郊汉墓发掘报告1991 02239文博西安东郊国棉五厂汉墓发掘简报1991 043西安热电厂基建工地隋唐墓葬清理考古与文物简报张达宏等1991 0450西安三桥车辆厂工地发现唐裴利夫考古与文物桑绍华1991 0625妇墓西安东郊黄河机械厂唐王代墓发掘考古与文物简报李友辉1991 0616文物西安王家坟唐代唐公主墓陈安利马咏忠1991 0916考古西安东郊发现一座唐墓陈定荣1991 03286考古与文物西安市北郊金代墓葬发掘倪安志等1991 0632考古与文物考古与文物考古与文物考古与文物考古与文物考古与文物考古与文物考古与文物文物考古与文物考古与文物考古与文物光明日报考古与文物中国考古学年鉴中国考古学年鉴文物文物文物文物文物西安北郊六座汉墓清理简报西北医疗设备厂福利区92 号汉墓清理简报西北医疗设备厂汉墓清理简报西安未央区房地产开发公司汉墓发掘简报西安北郊枣园第二次发掘简报西安陈请士墓发掘简报西安东郊秦川机械厂汉唐墓葬发掘简报西安东郊唐韦美美墓发掘记西安东郊红旗电机厂唐墓西安东郊黄河机械厂唐墓清理简报西安东郊清理的两座唐墓西安南郊山门口元墓清理简报西安北郊发掘大规模汉代墓葬群,关中汉墓分期问题可望解决西安秦川机械厂唐墓清理简报西安董家村秦汉墓葬西安市陕西卷烟材料厂汉墓唐睿宗贵妃豆卢氏墓发掘简报西安西郊大土门村附近发现汉唐汉墓群西安任家口M228 号北魏墓清理简报西安玉祥门外元代砖墓清理简报西安东郊十里铺337 号唐墓清理简报张蕴陈有旺陕西省文物管理委员会陕西省文物管理委员会陕西省文物管理委员会1992 03621992 05331992 05211992 05251992 0591992 06201992 03361992 95581992 09661992 01251992 011992 0573199401161版1994 0418199623819962391995 08371956 03821955 12591956 08321956 0833西安徐家湾清理一座汉墓西安曲江池西村元墓清理简报长安县三里村东汉墓葬发掘简报西安南郊庞留村的唐墓西安羊头镇唐李爽墓的发掘西安郭家滩隋姬墓清理简报长安县南里王村唐韦泂墓发掘简报西安北郊清理一座东汉墓西安东郊韩森寨汉墓清理简报西安曲江翠竹园西汉壁画墓发掘简报西安张家堡新莽墓葬发掘简报西安南郊北魏北周墓发掘简报西安明代秦藩辅国将军朱秉橘家族墓西安南郊唐史君颜氏墓发掘简报唐殷仲容夫妇墓发掘简报西安南郊西晋墓发掘简报西安三国曹魏纪年墓清理简报唐金裕1956 0973陕西省文物管理委员会1958 0657陕西省文物会1958 0762陕西省文物管理委员会1958 1040陕西省文物管理委员会1959 0343陕西省文物管理委员会1959 084陕西省文物管理委员会1959 088陕西省文物管理委员会1960 0569陕西省文物管理委员会1960 0572西安市文物工作队2010 0126西安市文物考古保护所2009 054西安市文物考古保护所2009 0521陕西省考古研究所2007 0224陕西省考古研究所杨武战等2007 0134陕西省考古研究所李明等2007 0518陕西省考古研究2007 0848所、西北大学文博学院西安市文物保护考古所张全民等2007 0221文物文物文物文物文物文物文物文物文物文物文物文物文物考古与文物考古与文物文物考古与文物考古西安市西北大学校园发现一座汉墓华夏考古山西高陵县宝诗佳公司汉墓发掘简报文物西安尤家庄六十七号汉墓发掘简报考古与文物西安市曲江乡孟村元墓清理简报考古与文物西安紫薇田园都市工地唐墓清理简报江汉考古西安市南郊马腾空唐墓发掘简报中国文物报西安首次发现三国曹魏纪年墓文物西安理工大学西汉壁画墓发掘简报文物西安洪庆北朝、隋家族迁葬墓地考古与文物西安北郊北朝墓清理简报文物西安北周凉州萨保史君墓发掘简报考古与文物唐孙承嗣夫妇墓发掘简报考古与文物唐范孟容墓发掘简报中国文物报西安发现明代秦王家族墓地文物西安东郊元代壁画墓文物西安市南郊茅坡村发现一座唐墓文物西安南郊唐墓M31 发掘简报王维坤2007 0589陕西省考古研究所2007 0365西安市文物保护考古所程林泉2007 1142陕西省考古研究所马志军等2006 0216陕西省考古研究所李明等2006 0117陕西省考古研究所肖健一等2006 0337张全民等2006 06 23西安市文物保护考古所孙福喜等2006 057陕西省考古研究所张建民等2005 1047陕西省考古研究所孙伟刚等2005 017西安市文物保护考古所杨军凯等2005 034陕西省考古研究2005 0218所、西安市文物保护考古所陕西省考古研究所焦南峰等2005 0213肖健一等2004 09 22西安市文物保护考古所2004 0162西安市文物保护考古所孙福喜、王久刚2004 0956西安市文物保护考古所孙福喜2004 0131文物唐康文通墓发掘简报西安市文物保护考古所2004 0117考古与文物增刊·汉唐考古西安北郊翁家庄汉墓发掘简报陕西省考古研究所段毅等20041考古与文物唐节愍太子墓发掘简报陕西省考古研究所王小蒙等2004 0413考古与文物隋吕思礼夫妇合葬墓清理简报陕西省考古研究所李明等2004 0621中国文物报西安北郊再次发现北周粟特人墓葬杨永林2004 11 24考古与文物增刊·汉唐考古陕西周至县二曲镇李家村汉墓清理简报张秀斌200416考古与文物增刊·汉唐考古考古与文物增刊·汉唐考古陕西省煤炭工业学校汉窑及汉唐墓葬清理简报陕西省考古研究所咸阳市文物考古研究所200418陕西咸阳文林路十六国墓葬发掘简报200427考古与文物增刊·汉唐考古陕西高陵县泾河工业园区长庆建工基地墓葬发掘简报陕西省考古研究所200431考古与文物增刊·汉唐考古陕西高陵县泾河工业园区长庆水电厂墓葬发掘简报陕西省考古研究所200439考古西安市北周史君石椁墓西安市文物保护考古所杨军凯2004 0738中国文物报文物西安理工大学基建工程中发现西汉壁画墓孙福喜等2004 12 10西安长安区西北政法学院西汉张汤墓发掘简报西安市文物保护考古所后晓荣等2004 0622文物西安东郊西汉窦氏墓M3 发掘简报西安市文物保护考古所程林泉等2004 064文物秦始皇陵园汉墓清理简报王学理2004 0531文博陕西临潼零口汉墓清理简报陕西省考古研究所周春茂等2004 0168考古与文物西安北郊明珠新家园M54 发掘简报陕西省考古研究所肖健一等2004 0215中国文物报西安市北郊文景路中段西汉早期贵西安市文物保护考2003 07 02考古与文物2002 年增刊·汉唐考古西安北郊西区东汉墓发掘简报陕西省考古研究所200212考古与文物2002 年增刊·汉唐考古西安北郊图书馆汉墓发掘简报西安市文物保护考古所20021考古与文物西安市湖滨花园小区宋明清墓发掘简报陕西省考古研究所2003 0534中国文物报西安东郊发现元代纪年壁画墓孙福喜、王自立2003 10 03文博唐严州刺史华文弘夫妇合葬墓张全民2003 063考古与文物陕西省考古研究2003 0626唐长安南郊韦慎名墓清理简报所西安市文物保护考古所中国文物报考古与文物西安又发现北周贵族史君墓杨军凯陕西省考古研究所胡松梅等2003 09 26西安北郊晋唐墓葬发掘简报2003 0616考古与文物西安北郊汉代积沙墓发掘简报陕西省考古研究所2003 0525考古与文物西安北郊北康村汉墓清理简报陕西省考古研究所孙铁山2003 0421文物西安北郊枣园大型西汉姆发掘简报西安市文物保护考古所孙福喜等2003 1229文博西安财政管理甘波培训中心明墓发掘简报西安市文物保护考古所2002 063考古与文物西安南郊陕棉十厂唐壁画墓清理简报陕西省考古研究所马志军等2002 0116考古与文物唐高力士墓发掘简报陕西省考古研究所刑福来、李明等2002 0621考古与文物西安北郊一号工程三区13 号墓发掘简报陕西省考古研究2002 0113所孙秉君等考古西安北郊龙首原西汉墓发掘简报中国社会科学院考2002 0531族墓古所古研究所唐城工作队考古与文物西安南郊皇明宗室端懿王朱公曾墓简报西安市文物保护考古所王文刚2001 0629文物西安发现的北周安伽墓陕西省考古研究所2001 014文博西安琉璃厂唐墓发掘简报孙铁山、张海云2001 059文博西安西郊枣园唐墓清理简报陕西省考古研究所石磊2001 023考古与文物西安西郊热电厂二号唐墓清理简报陕西省考古研究所隋唐研究室孙铁山2001 023考古与文物西安南郊三爻村汉唐墓葬清理发掘简报陕西省考古研究所2001 033光明日报西安发现1400 多年前的拜火教墓葬2000 08 07考古与文物西安北郊北周安伽墓发掘简报陕西省考古研究所尹申平2000 0628文博西安北郊青门汉墓发掘简报西安市文物保护考古所1998 0416文博西安北郊方新村汉墓第二次发掘简报西安市文物保护考古所1998 023文汇报西安发现汉景帝阳陵陪葬墓区1998 06 01文物西安唐金乡县主墓清理简报西安市文物管理委员会1997 014考古与文物唐昭陵新城长公主墓发掘简报陕西省考古研究所韩伟1997 033文博西安北郊二府庄汉墓发掘简报西安市文物保护考古所1997 0515文博文汇报西安财政干部培训中心汉、后赵墓发掘简报西安市文物保护考古所1997 063唐李重俊墓发掘收获颇丰1996 06 103文博西北林学院基建中发现的古墓葬高忠玉、赵彩秀1996 0565考古通讯西安十里铺东汉墓清理简报雒忠如1957 0438考古通讯西安韩森寨唐墓清理记张正龄1957 0557考古通讯西安郊区三个唐墓的发掘简报马得志、张正龄1958 0144考古通讯西安环城马路汉墓清理简报陕西省文物管理委员会1958 0717考古西安南郊草场坡村北朝墓发掘简报陕西省文物管理委员会1959 06285考古考古西安南郊隋李静训墓发掘简报西安东郊唐苏思勖墓清理简报唐金裕1959 09471陕西考古所唐墓工作组1960 0130考古西安西郊中堡村唐墓清理简报陕西省文物管理委员会1960 0334考古陕西咸阳唐苏君墓清理简报陕西省社会科学院考古研究所1963 09493考古西安市西窑头村唐墓清理记陕西省文物管理委员会1965 08383考古陕西咸阳马泉西汉墓咸阳市博物馆1979 02125考古咸阳市空心砖汉墓清理简报咸阳市文管会、咸阳市博物馆1982 03225考古学报西安白鹿原墓葬发掘简报俞伟超1956 0333考古与文物考古与文物陕西户县的两座汉墓糕振西陕西省考古研究所陈国荣1980 0144西安市东郊三座唐墓清理记1981 0225考古与文物西安东郊三店村西汉墓朱捷元、李城铮1983 0222考古与文物西安南郊三爻村发现四座唐墓陕西省考古研究所1983 03 34文物西安南郊潘家庄169 号东汉墓发掘西安市文物保护考2008 044简报古所文物西安北周康业墓发掘简报西安市文物保护考2008 0614文物古所西安长安区郭杜镇清理的三座宋代西安市文物保护考2008 0636李唐王朝后裔家族墓古所文物西安南郊元代王世英墓清理简报西安市文物保护考2008 0654古所文物西安曲江翠竹园西汉壁画墓发掘简西安市文物保护考2010 0126报古所2010 0921文物西安曲江雁南二路西晋墓发掘简报西安市文物保护考古所2010 0930文物西安韦曲高望堆北朝墓发掘简报西安市文物保护考古所文物西安南郊潘家庄元墓发掘简报西安市文物保护考2010 0944古所考古与文物西安南郊隋苏统师墓发掘简报陕西省考古研究所2010 033考古与文物西安南郊傅村隋唐墓发掘简报陕西省考古研究所2010 037考古与文物西安南郊孟村宋金墓发掘简报陕西省考古研究所2010 0516考古与文物西安南郊夏殿村近代墓葬发掘简报陕西省考古研究所2010 0524。

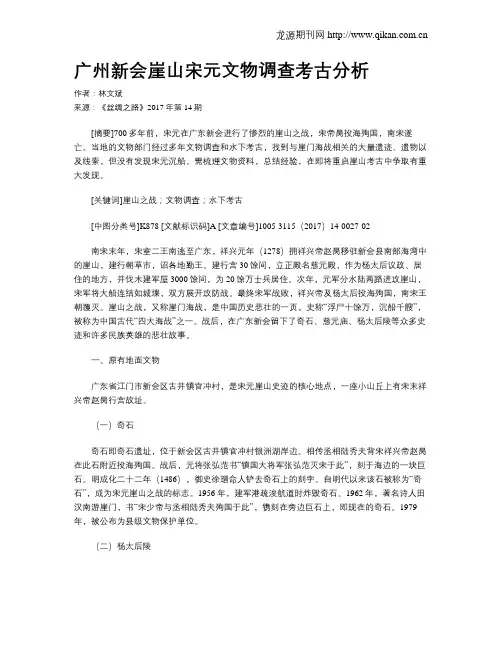

广州新会崖山宋元文物调查考古分析作者:林文斌来源:《丝绸之路》2017年第14期[摘要]700多年前,宋元在广东新会进行了惨烈的崖山之战,宋帝昺投海殉国,南宋遂亡。

当地的文物部门经过多年文物调查和水下考古,找到与崖门海战相关的大量遗迹、遗物以及线索,但没有发现宋元沉船。

需梳理文物资料,总结经验,在即将重启崖山考古中争取有重大发现。

[关键词]崖山之战;文物调查;水下考古[中图分类号]K878 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2017)14-0027-02南宋末年,宋室二王南逃至广东,祥兴元年(1278)拥祥兴帝赵昺移驻新会县南部海湾中的崖山,建行朝草市,诏各地勤王。

建行宫30馀间,立正殿名慈元殿,作为杨太后议政、居住的地方,并伐木建军屋3000馀间,为20馀万士兵居住。

次年,元军分水陆两路进攻崖山,宋军将大船连结如城堞,双方展开攻防战。

最终宋军战败,祥兴帝及杨太后投海殉国,南宋王朝覆灭。

崖山之战,又称崖门海战,是中国历史悲壮的一页,史称“浮尸十馀万,沉船千艘”,被称为中国古代“四大海战”之一。

战后,在广东新会留下了奇石、慈元庙、杨太后陵等众多史迹和许多民族英雄的悲壮故事。

一、原有地面文物广东省江门市新会区古井镇官冲村,是宋元崖山史迹的核心地点,一座小山丘上有宋末祥兴帝赵昺行宫故址。

(一)奇石奇石即奇石遗址,位于新会区古井镇官冲村银洲湖岸边。

相传丞相陆秀夫背宋祥兴帝赵昺在此石附近投海殉国。

战后,元将张弘范书“镇国大将军张弘范灭宋于此”,刻于海边的一块巨石。

明成化二十二年(1486),御史徐瑁命人铲去奇石上的刻字。

自明代以来该石被称为“奇石”,成为宋元崖山之战的标志。

1956年,建军港疏浚航道时炸毁奇石。

1962年,著名诗人田汉南游崖门,书“宋少帝与丞相陆秀夫殉国于此”,镌刻在旁边巨石上,即现在的奇石。

1979年,被公布为县级文物保护单位。

(二)杨太后陵杨太后陵,又称国母坟,位于新会区古井镇官冲村长安里。

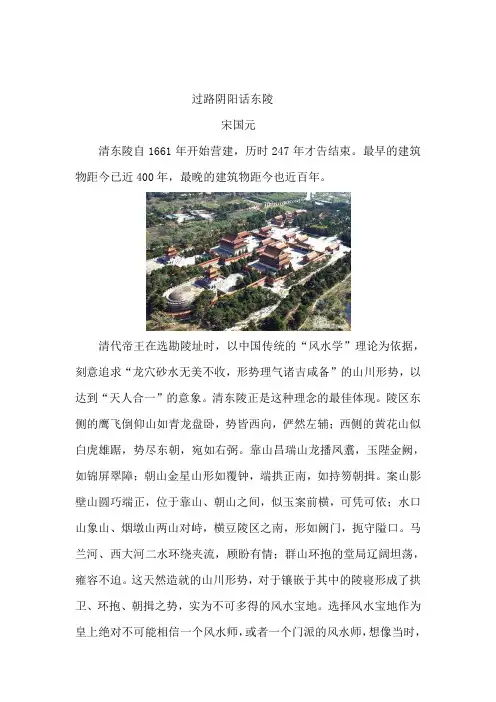

过路阴阳话东陵宋国元清东陵自1661年开始营建,历时247年才告结束。

最早的建筑物距今已近400年,最晚的建筑物距今也近百年。

清代帝王在选勘陵址时,以中国传统的“风水学”理论为依据,刻意追求“龙穴砂水无美不收,形势理气诸吉咸备”的山川形势,以达到“天人合一”的意象。

清东陵正是这种理念的最佳体现。

陵区东侧的鹰飞倒仰山如青龙盘卧,势皆西向,俨然左辅;西侧的黄花山似白虎雄踞,势尽东朝,宛如右弼。

靠山昌瑞山龙播凤翥,玉陛金阙,如锦屏翠障;朝山金星山形如覆钟,端拱正南,如持笏朝揖。

案山影壁山圆巧端正,位于靠山、朝山之间,似玉案前横,可凭可依;水口山象山、烟墩山两山对峙,横豆陵区之南,形如阙门,扼守隘口。

马兰河、西大河二水环绕夹流,顾盼有情;群山环抱的堂局辽阔坦荡,雍容不迫。

这天然造就的山川形势,对于镶嵌于其中的陵寝形成了拱卫、环抱、朝揖之势,实为不可多得的风水宝地。

选择风水宝地作为皇上绝对不可能相信一个风水师,或者一个门派的风水师,想像当时,皇上肯定是招纳天下所有知名风水师,来选拔出不同门派出色的几位,然后会诊现在的东陵风水。

也许有杨公派的、玄空派的、八宅派的、三合派的等等。

那么我就用我们目前最流行的过路阴阳的理论,来给清东陵看看风水。

过路阴阳门派的理论可否验证清东陵的风水?选墓背景崇德元年(1636年)皇太极在盛京(清都城,即今辽宁省沈阳市)称帝当时还是满族文化即便接触到炎黄文化也是很少的一部分,崇德八年(1643年)顺治帝即位,是清朝入关后的第一位皇帝。

这位皇帝对炎黄文化有所研究,相传几度出家。

相传一日,他们来到遵化所辖的马兰峪境内,跃上了郁郁葱葱的凤台岭,清朝开国皇帝顺治皇帝被眼前的景物迷住了:向北看,重峦叠嶂、群山蜿蜒;转身南望,群山之中竟环抱着坦荡如砥的土地,真是山川壮美,景物天成。

他翻身下马,在凤台岭上选择了一块向阳之地,十分虔诚地向苍天祷告,随后相中了一块风水相宜的地势,将右手大拇指上佩带的白玉扳指轻轻取下,小心翼翼地扔下山坡。

古代中国的各个时期的坟墓和陵墓有哪些特点1.新石器时代:这一时期的坟墓主要有仰韶文化、龙山文化和良渚文化等。

这些坟墓多为土葬,墓主人通常是部族首领或贵族。

墓葬中常有陶器、玉器、石器等随葬品。

2.夏商周时期:这一时期的坟墓主要有夏朝的贵族墓葬、商朝的墓葬和周朝的墓葬。

墓葬形式多样,有土葬、木葬、石葬等。

随葬品种类丰富,包括青铜器、陶器、玉器等。

3.春秋战国时期:这一时期的坟墓主要有诸侯国的君主墓葬和贵族墓葬。

墓葬规模宏大,结构复杂,多采用砖石结构。

随葬品种类更加丰富,出现了金银器、玉器、漆器等。

4.秦汉时期:这一时期的坟墓主要有秦朝的陵墓和汉朝的陵墓。

秦朝的陵墓以秦始皇陵为代表,采用地宫式结构,规模宏大。

汉朝的陵墓以汉武帝陵为代表,采用宝城式结构,墓室装饰华丽。

随葬品种类繁多,包括陶器、铜器、玉器、金银器等。

5.三国两晋南北朝时期:这一时期的坟墓主要有三国时期的君主墓葬、两晋时期的贵族墓葬和南北朝时期的陵墓。

墓葬形式以土葬为主,结构简化,随葬品种类减少。

6.隋唐时期:这一时期的坟墓主要有隋朝和唐朝的君主墓葬。

墓葬规模宏大,结构复杂,采用砖石结构。

随葬品种类丰富,包括陶器、瓷器、玉器、金银器等。

7.五代十国时期:这一时期的坟墓主要有五代十国的君主墓葬和贵族墓葬。

墓葬规模较小,结构简单,多采用土葬。

随葬品种类较少,以陶器、铜器为主。

8.宋朝:这一时期的坟墓主要有宋朝的君主墓葬和贵族墓葬。

墓葬规模适中,结构简洁,多采用砖石结构。

随葬品种类以瓷器、玉器、铜器为主。

9.元朝:这一时期的坟墓主要有元朝的君主墓葬。

墓葬规模宏大,结构复杂,采用砖石结构。

随葬品种类丰富,包括瓷器、玉器、金银器等。

10.明朝:这一时期的坟墓主要有明朝的君主墓葬和贵族墓葬。

墓葬规模宏大,结构复杂,采用砖石结构。

随葬品种类丰富,包括瓷器、玉器、金银器等。

11.清朝:这一时期的坟墓主要有清朝的君主墓葬和贵族墓葬。

墓葬规模宏大,结构复杂,采用砖石结构。

唐宋元明清时期的考古发现与文化遗产中国历史悠久,拥有丰富多彩的文化遗产,而唐宋元明清时期的考古发现更是让我们对历史的了解更加深入。

这些发现不仅揭示了古代文化的繁荣和兴盛,还让我们能够重新审视我们的过去,思考我们的未来。

唐代是中国历史上一个重要的时期,唐朝的繁荣和文化兴盛影响了后世。

在唐代的考古发现中,最具代表性的莫过于唐陵。

唐陵是唐太宗李世民的陵墓,被誉为“世界墓葬代表之冠”。

唐陵的考古发现让我们对唐朝的历史有了更加具体的了解。

唐陵的规模宏大,墓葬中出土的文物数量众多,包括陪葬品以及对唐朝社会生活、文化和艺术的传承有着重要意义的文物和遗址。

这些文物和遗址的发现不仅增添了唐朝的历史色彩,也让我们对唐朝的文化和社会有了更深入的认识。

而宋代,作为中国历史上的一个重要时期,也有许多考古发现。

其中最为著名的莫过于南宋的临安城遗址。

临安是宋朝的首都,以其繁荣和繁忙的市场而闻名。

临安城遗址的发掘,让我们能够重温当时宋朝的繁荣景象。

考古发现的临安城墙、城门等建筑结构,以及出土的当时生活用品,无不展现了宋代社会的丰富多样。

除临安城遗址之外,宋代的青瓷和花鸟画也是宋代文化遗产的重要组成部分。

青瓷作为瓷器的代表,其精湛的制作工艺和独特的艺术风格被世人所称道。

而宋代花鸟画则以其写实的风格和对自然的细致描绘而闻名,为后世的艺术发展起到了重要的影响。

进入元代,中国面临着政权的更迭和社会的变迁。

元代的考古发现主要集中在元大都的遗址上。

元大都是元世祖忽必烈的都城,其巍峨壮丽的城墙以及宏大的宫殿建筑令人叹为观止。

同时,元代还出土了大量的瓷器以及文物,这些文物既代表了元代社会的发展和繁荣,又展现了当时的艺术风貌。

明代是明朝的历史时期,也是中国古代历史上的一个重要时期。

明代的考古发现让我们对明朝的历史有了更多的认识。

其中最著名的莫过于明十三陵。

明十三陵是明朝的皇家陵墓群,包括明成祖朱棣、明宣宗等皇帝的陵墓。

明十三陵的规模宏大,陵墓的设计和建造精良,艺术品和文物的出土也让人赞叹不已。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢宋理宗赵昀怎么死的活了多少岁?宋理宗墓在哪导语:宋理宗赵昀怎么死的活了多少岁?宋理宗墓在哪赵昀(1205年1月26日―1264年11月16日),南宋第五位皇帝,宋太祖赵匡胤之子赵德昭九世孙。

原名宋理宗赵昀怎么死的活了多少岁?宋理宗墓在哪赵昀(1205年1月26日―1264年11月16日),南宋第五位皇帝,宋太祖赵匡胤之子赵德昭九世孙。

原名赵与莒,嘉定十五年(1222年)被立为宁宗弟沂王嗣子,赐名贵诚,嘉定十七年(1224年)立为宁宗皇子,赐名昀。

宋宁宗死后,赵昀被权臣史弥远拥立为帝,是为宋理宗。

宋理宗继位的前十年都是在权相史弥远挟制之下,自己对政务完全不过问,直到绍定六年(1233年)史弥远死后,宋理宗才开始亲政,亲政之初立志中兴,采取罢黜史党、亲擢台谏、澄清吏治、整顿财政等改革措施,史称“端平更化”。

执政后期,朝政相继落入丁大全、贾似道等奸相之手,国势急衰。

端平元年(1234年),南宋联合蒙古国灭金。

开庆元年(1259年),蒙古攻鄂州,宰相贾似道以宋理宗名义向蒙古称臣,并将长江以北的土地完全割让给蒙古。

景定五年(1264年)11月16日,宋理宗在临安去世,在位40年,享年60岁,谥号是建道备德大功复兴烈文仁武圣明安孝皇帝。

理宗病重时,曾下诏,征求全国名医为自己治病,但无人应征。

理宗病逝,遗诏太子赵禥即皇帝位。

咸淳元年三月,葬于会稽永穆陵。

咸淳二年上谥号为建道备德大功复兴烈文仁武圣明安孝皇帝,庙号理宗。

根据周密《齐东野语》的记载,最初曾拟定“景”“淳”“成”“允”“礼”五字为备选庙号,最后定位“礼宗”,但有人说“礼宗”与金哀宗拟的谥号相同,便更名为“理宗”,人民认为根据理宗崇尚理学的实际出发,如此谐生活常识分享。

图二赵德钧墓进食图图三赵德钧墓备食图壁画是辽代墓葬的重要组成部分,其绚丽多彩的画面和丰富多样的题材,生动、真实地展现出辽代社会的各个方面,不仅具有艺术价值,还蕴藏着深厚的历史内涵,成为我们了解当时社会活动的不可或缺的第一手材料。

辽代壁画墓的发现,大多集中在内蒙古、辽宁、山西大同、河北宣化、北京等地区,学界据此展开的研究和探讨日渐深入、广泛,角度全面,视野宽广,并已取得了相当丰硕的成果[1]。

北京作为辽代壁画墓发现的主要区域之一,至今尚无专题探讨,因此本文试从北京辽墓壁画的题材选择、空间分布、象征意义等方面进行考察,并与大同、宣化等辽境内汉人聚居区中的墓葬壁画加以比较,以探求北京辽墓壁画的地域文化特色。

北京辽代壁画墓多为汉人墓,早期的数量较少,中、晚期居多。

根据墓室的规模和随葬器物,可知墓主人均属于具有一定社会身份或拥有相当财富的官宦与地主阶层。

北京现存的内容可知的辽壁画墓共有七座(见附表),赵德钧墓是其中有明确纪年的时代最早的一座[2](图一)。

九个墓室内均有壁画,右前室残存两幅,西侧壁绘一侍女,双手托盘,盘中盛有面食(图二);东侧壁绘一侍女正坐在长条案桌前揉面(图三)。

结合该室内的具体陈设,东壁下设一炉灶,上面放置铁锅、石锅、玉碗、铜勺等炊具,推测其应为厨房。

另外,左中室东侧壁还保留壁画一幅,上绘九个人像,左面三人正在欣赏一幅画,画上有类似凤凰的形浅谈北京辽代墓室壁画的特征孙勐赵德钧墓平面图. All Rights Reserved.象,右面六人为僮仆。

同室出土大量瓷器残片,其中有带“官”、“新官”字底款的白瓷、青瓷等,均为当时瓷器中的精品,与壁画的内容相联系,推测该室应为放置珍玩的场所。

以上三幅壁画的内容可分为两类:一是烹饪场面,一是闲暇赏玩,均是与墓主人的室内生活密切相关的现实性题材,传递出浓厚的生活气息。

这种基调被以后的辽墓壁画所延续,其中韩佚墓最具有典型性和代表性[3]。

韩佚墓是目前北京保存最好的、资料性最为完整的辽代壁画墓,有确切纪年,墓主人身份明确,墓葬结构完备,壁画内容基本清楚(图四),因此下文将以之为中心作着重分析。

宋代墓葬装饰研究一、本文概述宋代,作为中国历史上的一个重要时期,不仅在政治、经济、文化等方面取得了显著的成就,而且在墓葬装饰艺术上也展现出了独特的风格和魅力。

本文旨在深入研究宋代墓葬装饰的特点、风格、演变及其背后的文化内涵和社会背景,以期对宋代历史文化有更全面、深入的理解。

本文将对宋代墓葬装饰的历史背景进行梳理。

宋代,社会相对稳定,经济繁荣,文化艺术高度发展,这为墓葬装饰艺术的发展提供了良好的社会环境。

同时,宋代的哲学思想、宗教信仰、审美观念等也对墓葬装饰产生了深远影响。

本文将重点分析宋代墓葬装饰的艺术风格和特点。

宋代墓葬装饰以其丰富的题材、精湛的工艺、独特的审美追求而著称。

通过对宋代墓葬装饰的图案、色彩、构图等方面的细致分析,我们可以揭示出宋代墓葬装饰的独特魅力和艺术价值。

本文还将探讨宋代墓葬装饰的演变过程。

随着社会的变迁和审美观念的变化,宋代墓葬装饰也经历了由简到繁、由粗到精的演变过程。

这种演变不仅体现了宋代社会文化的发展脉络,也反映了人们对生死观念、宗教信仰等问题的思考和追求。

本文将对宋代墓葬装饰的文化内涵和社会背景进行深入挖掘。

通过对宋代墓葬装饰与当时社会文化、宗教信仰、审美观念等方面的关联分析,我们可以更深入地理解宋代墓葬装饰的艺术价值和历史意义。

本文将从历史背景、艺术风格、演变过程和文化内涵等方面对宋代墓葬装饰进行全面深入的研究。

希望通过本文的探讨,能够为宋代历史文化的研究贡献一份力量。

二、宋代墓葬装饰概述宋代,作为中国古代社会的重要历史阶段,不仅在政治、经济、文化等领域取得了显著的成就,其墓葬装饰艺术也达到了一个新的高峰。

宋代的墓葬装饰,既继承了前代的传统,又有所创新,展现出独特的美学特征和时代精神。

在墓葬装饰的题材上,宋代墓葬表现出了多样化的特点。

常见的装饰题材包括人物、动物、植物、日月星辰、神话传说等。

这些题材的选择,不仅反映了当时社会的审美风尚,也体现了人们对死后世界的想象和寄托。